Bielefeld | Kunsthalle Bielefeld: Jacoba van Heemskerck

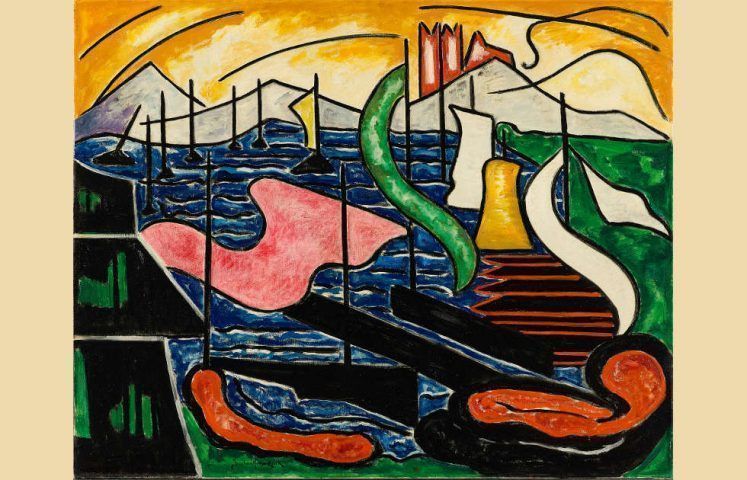

Jacoba van Heemskerck, Bild no. 33 (Meer mit Schiffen), 1915, Öl auf Leinwand, 80,5 x 100,5 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

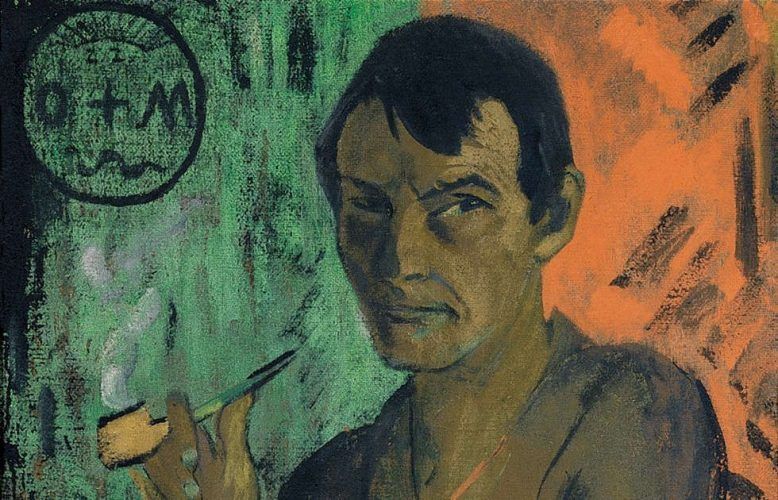

Jacoba van Heemskerck (1876–1923) gehörte zwischen 1914 und 1923 zu den wichtigsten Künstlerinnen des „Sturm“ und zählt heute zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Moderne in den Niederlanden. Sie arbeitete in den Medien Malerei, Holzschnitt und Glas, unterrichtete an der Sturm-Kunstschule und kritisierte bei aller Wertschätzung die Kunsttheorien von Piet Mondrian und Wassily Kandinsky als zu dogmatisch. In weniger als zwei Jahrzehnten schuf van Heemskerck ein kompromisslos eigenständiges Werk. Der niederländischen Malerin aus adeliger Familie widmet die Kunsthalle Bielefeld eine umfassende Einzelausstellung – die erste seit 1983/84.

Jacoba van Heemskerck

Kompromisslos modern

Deutschland | Bielefeld: Kunsthalle Bielefeld

19.6. – 5.9.2021

Jacoba van Heemskerck – DIE Sturm-Künstlerin

In jüngerer Zeit war Jacoba van Heemskerck als zentrale Figur des „Sturm“ in Ausstellungen wie „Sturm-Frauen“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt 2015 vertreten. Denn: Mit zehn Einzelausstellungen und einer Vielzahl von publizierten Holzschnitten gehörte sie zu den Lieblingen von Herwarth Walden und seiner Ehefrau Nell. Der Publizist und Galerist förderte die Tochter eines Marinemalers und Offiziers seit er sie zum „Ersten Deutschen Herbstsalon“ eingeladen hatte. Durch den bedeutenden Berliner Kunstpropagandisten knüpfte van Heemskerck Kontakte zu den deutschen Expressionist:innen, allen voran den Mitgliedern des „Blauen Reiter“, zu Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, Franz Marc, Alexej von Jawlensky und Paul Klee (→ Der Blaue Reiter).

- Jacoba van Heemskerck, Vliegdennenbos [Pinienwald], 1910, Öl auf Leinwand, 93,6 x 71,3 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

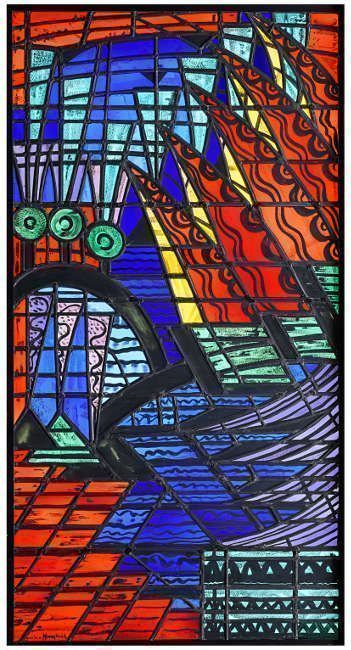

- Jacoba van Heemskerck, Vestibülfenster der Villa Wulffraat, 1920, Bleiglasfenster mit Glasmalerei, 136 x 71,5 cm, Ausführung: Atelier J. W. Gips, Den Haag (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

Vom Luminismus zum Expressionismus

Die ersten Gemälde in der Ausstellung verdeutlichen beispielhaft die Entwicklung Jacoba van Heemskercks in den Jahren kurz nach 1910. Innerhalb von vier Jahren lässt sich das Schaffen van Heemskercks stilistisch so ureien: vom Luminismus zum Kubismus und weiter zum Expressionismus. Die in den Niederlanden und Paris ausgebildete Malerin wandte sich ab 1908 in Domburg der modernen Kunst zu. In intensivem Austausch zuerst mit Jan Toroop und dann Piet Mondrian stehend, nutzte sie die niederländische Interpretation des Neo-Impressionismus, den Luminismus. Die ersten beiden Gemälde der Ausstellung zeigen farbintensive Interpretationen von Bäumen, wie sie um 1910 auch Mondrian beschäftigten. Der geordnet, fleckenhafte Farbauftrag geht auf Paul Signacs Lehre zurück, während das leuchtende Kolorit vom Spätwerk Vincent van Goghs beeinflusst ist. Als Erde und Himmel miteinander vereinendes Symbol wie auch als Formproblem nutzte Jacoba van Heemskerck Bäume zeitlebens als Motiv.

Obschon van Heemskerck 1910 zu den fortschrittlichsten Malerinnen ihrer Generation zählte, sollte es noch weitere vier Jahre dauern, bis sie sich einen eigenständigen Platz in den Reihen der Avantgarde erarbeitet hatte. Die Abfolge der Exponate verdeutlicht ihr Ringen um den adäquaten Ausdruck. Hinter den „Stilexperimenten“ stand eine tiefe Verbundenheit mit allen Seins, das Jacoba van Heemskerck zuerst in der Theosophie und dann in Rudolf Steiners Anthroposophie wiederfand. Sie schloss sich 1915 Steiners Überzeugungen an, dass Farben eine direkte Wirkung auf die Psyche hätten, und dass das Ziel – auch der Kunst – das Geistige wäre.

Noch in den Jahren 1912/13 beschäftigte sich Jacoba van Heemskerck mit dem Kubismus, was den Verlust der Buntfarbe und die Zersplitterung der Formen zur Folge hatte. Von der tonigen, erdigen Palette löste sie sich zunehmend mit den beiden Bildern „Wald I“ und „Wald II“ von 1913. In diesen Werken zeigt sich auch die Bedeutung von Symmetrie, die Nutzung geometrisierter Naturformen als Überwindung des Kubismus und die Rückkehr der Farben. Offenkundig stellen die beiden Gemälde den Wald in zwei Jahreszeiten und damit den Wandel dar.

Mit Landschaften aus dem Jahr 1914, die wie protokubistische, verblockte Ansichten wirken, fand Jacoba van Heemskerck zu einem zunehmend abstrahierten Wiedergeben des Gesehenen. Damit – wie in „Bild (Stillleben mit Krug)“ – fand sie eine Lösung für die Frage, wie das Geistige in einem gegenständlichen Werk darstellbar ist. Im Gegensatz zu Mondrian und Kandinsky blieb Jacoba van Heemskerck zeitlebens der Gegenständlichkeit verbunden, auch wenn sie sich mit Hilfe von Geometrisierung zunehmend von einer leichten Erkennbarkeit der Motive entfernte. Ihre expressiven Landschafts-, Stadt- und Hafenmotive bestechen in der Folge mit rhythmischen Kompositionen des Bildraums, schwarzen Umrisslinien und intensiven Farbwirkungen.

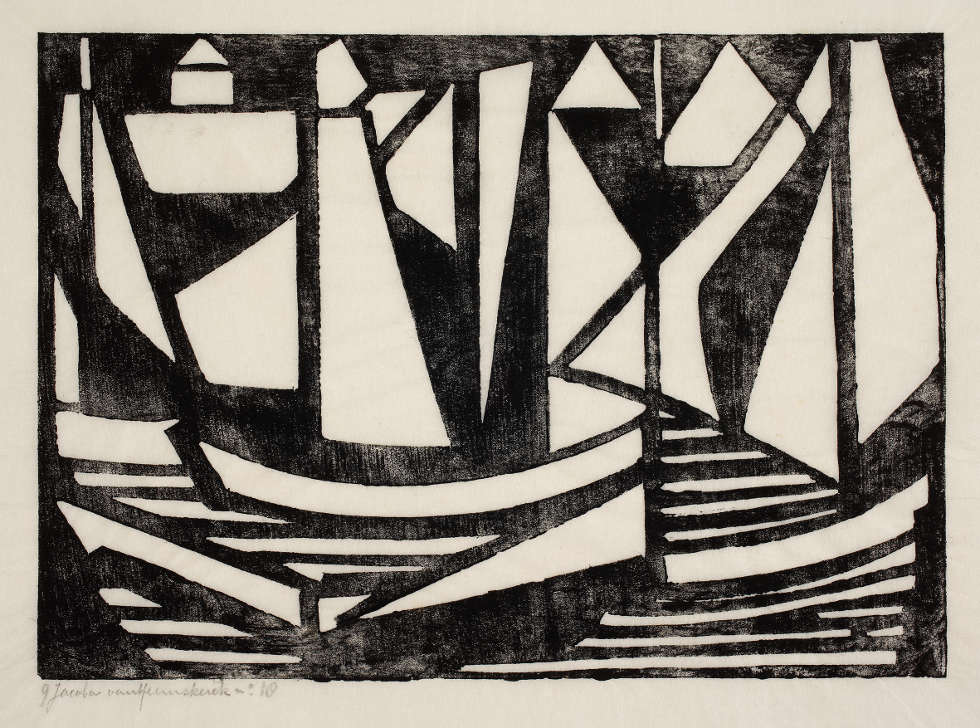

- Jacoba van Heemskerck, Komposition no. 18, 1915, Holzschnitt auf Papier, 19,9 x 27,8 cm (Bild), 35,2 x 47,8 cm (Blatt) (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

Jacoba van Heemskercks Expressionismus nutzt eine starke Vereinfachung der Formen, wie sie in den schwarz-weißen Flächenholzschnitten aus der „Sturm“-Publikation zu erkennen sind. Diese Reproduktionsgrafiken beeinflussten die Künstlerin auch in der Gestaltung ihrer Gemälde (mit schwarzen Umrisslinien) und führten sie ab 1914 theoretisch und 1918 praktisch zur Glasmalerei. Letztere steht auch für die kongeniale Verbindung von Farbe und Licht, die Jacoba van Heemskerck subjektiv einsetzte und als Weg der Erkenntnis empfand. Da sie dem Publikum ebensolche Freiheit in der Interpretation zubilligen wollte, nannte sie ihre Werke nur noch „Bild“ und nummerierte sie.

Dynamische Formen, manchmal so stark abstrahiert, dass man den Bildgegenstand kaum mehr entziffern kann, stehen in van Heemskercks Werk gleichberechtigt neben geometrisierten Kompositionen. Dabei wechselte die Künstlerin zwischen den Medien. Den kantigen Stil ihrer expressionistischen Holzschnitte übertrug sie in ihre Malerei; die organisch-verlebendigten Formen finden sich sowohl in der Glasmalerei als auch in ihren Ölgemälden. Über die Frage, welchen Stellenwert die angewandte Kunst in ihrem Werk und ihrem Denken einnahm, entzweite sie sich sogar mit Herwarth Walden. Trotz dieses Dissens – in der Bielefelder Ausstellung sind Glasgemälde, bleiverglaste Fenster und ein Glasmosaik aus den Jahren nach 1920 zu sehen – vertrat der Berliner Galerist van Heemskerck weiterhin international. Ihr früher Tod im Alter von 47 Jahren ließen Jacoba van Heemskercks Ruhm bald verblassen. Umso wichtiger ist es, sie als zentrale Figur im Netzwerk der internationalen Avantgarde wiederzuentdecken!

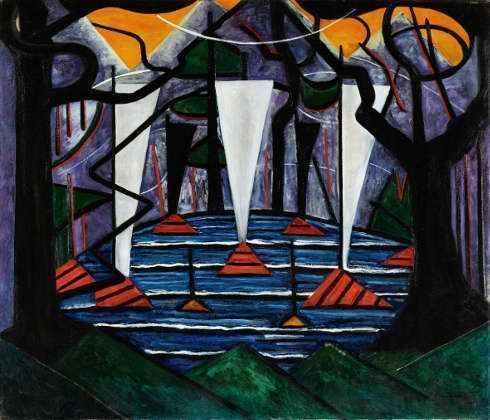

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 23 (Weiße Segelboote auf einem See), 1915, Öl auf Leinwand, 111,1 x 130,9 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

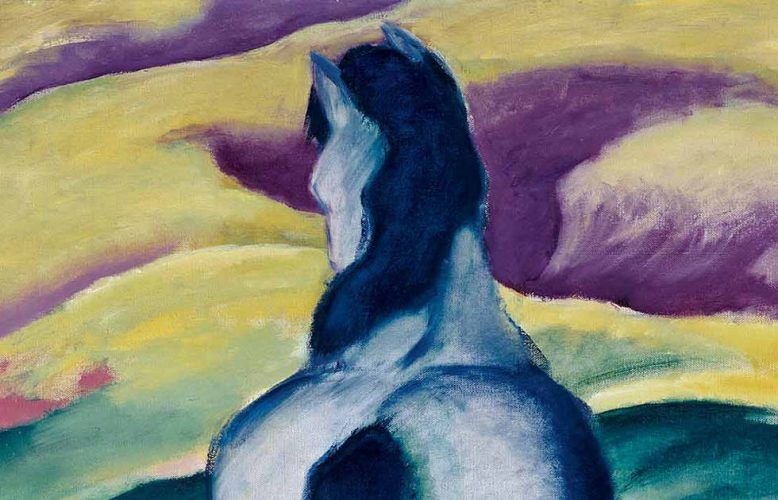

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 18, 1915, Öl auf Leinwand, 87 x 77,5 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

Jacoba van Heemskerck in Bielefeld

Die Ausstellung in der Kunsthalle Bielefeld ist die erste seit mehr als 35 Jahren. Sie umfasst etwa 60 Werke aus allen Schaffensphasen, wobei die Gegenüberstellung von Gemälden und Holzschnitten für die „Sturm“-Publikationen besonders instruktiv ist. Mit der Personale wird eine niederländische Künstlerin wieder greifbar, deren einzigartige Position aus ihrer Verbindung moderner Ausdrucksmöglichkeiten und Anthroposophie resultierte. Dadurch bereichert die Ausstellung über Jacoba van Heemskercks Leben und Werk nicht nur die Geschichte des „Sturm“, sondern auch die Erzählung der Moderne bzw. des Expressionismus um eine wichtige Facette. Fazit: Erhellende Ausstellung über eine zu Unrecht vergessene Künstlerin der 1910er Jahre!

Eine Ausstellung der Kunsthalle Bielefeld in Kooperation mit dem Kunstmuseum Den Haag, Niederlande, und den Museen Stade, unter der Schirmherrschaft von S. E. Wepke Kingma, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Deutschland.

Zweite Station der Ausstellung: Edwin Scharff Museum, Neu-Ulm: Februar bis Juni 2022

Kuratiert von Dr. Henrike Mund

Jacoba van Heemskerck: Ausstellungskatalog

Mit Beiträgen von L. Fink, A. Lorenz, H. Mund, J. van Paaschen, L. Stamps

160 Seiten, 150 Abbildungen in Farbe

22 x 26 cm, Klappenbroschur

ISBN 978-3-7774-3698-2

Hirmer Verlag

Jacoba van Heemskerck: Bilder

- Jacoba van Heemskerck, Vliegdennenbos [Pinienwald], 1910, Öl auf Leinwand, 93,6 x 71,3 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Komposition no. 18, 1915, Holzschnitt auf Papier, 19,9 x 27,8 cm (Bild), 35,2 x 47,8 cm (Blatt) (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 18, 1915, Öl auf Leinwand, 87 x 77,5 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 23 (Weiße Segelboote auf einem See), 1915, Öl auf Leinwand, 111,1 x 130,9 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 33 (Meer mit Schiffen), 1915, Öl auf Leinwand, 80,5 x 100,5 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Bild no. 41, 1916, Öl auf Leinwand, 105 x 78 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Glasfensterentwurf no. 24, 1919, Tusche und Aquarell auf Papier, 83 x 115 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Glasfensterentwurf no. 25, 1919, Tusche und Aquarell auf Papier, 125 x 82 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Komposition (Schmetterling), um 1920, Bleiglasfenster mit Glasmalerei, Durchmesser 29,2 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Komposition Nr. 2, 1920, farbiger Holzschnitt auf Büttenpapier, 21,8 x 15,8 cm (Bild), 45 x 28,3 cm (Blatt) (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

- Jacoba van Heemskerck, Vestibülfenster der Villa Wulffraat, 1920, Bleiglasfenster mit Glasmalerei, 136 x 71,5 cm, Ausführung: Atelier J. W. Gips, Den Haag (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)

![Jacoba van Heemskerck, Vliegdennenbos [Pinienwald], 1910, Öl auf Leinwand, 93,6 x 71,3 cm (Kunstmuseum Den Haag, Foto: Kunstmuseum Den Haag)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Jacoba-van-Heemskerck-Pinienwald-1910.jpg)