Claude Monet und Daubigny Flusslandschaften und Atelier-Boote

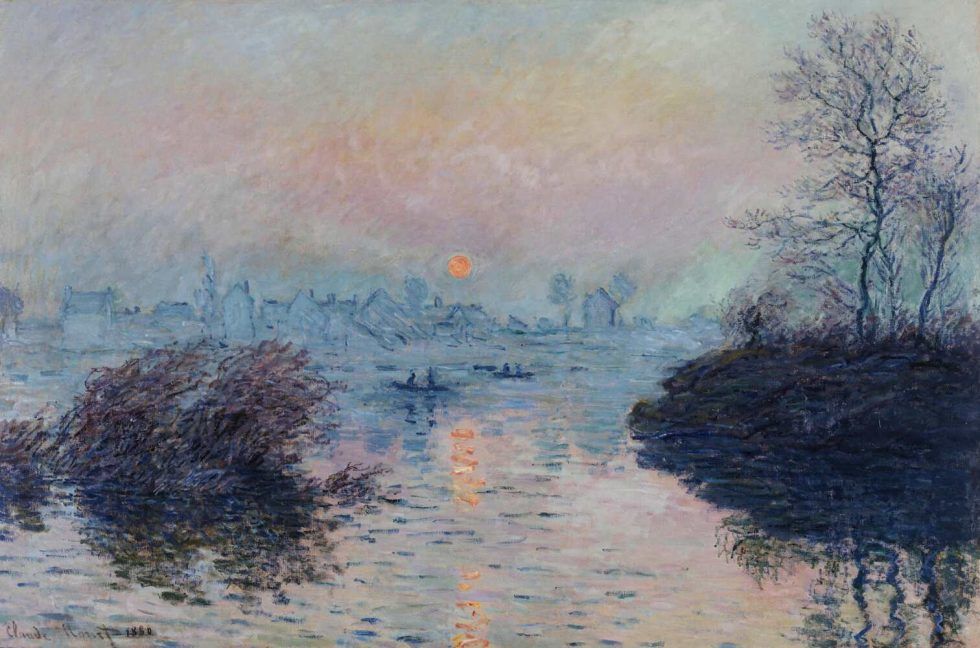

Claude Monet, Die Seine bei Lavacourt, 1880, Öl auf Leinwand, 98,4 x 149,2 cm (Dallas Museum of Art)

Schon 1859 bewunderte Claude Monet die Landschaften Daubignys am Salon und beschrieb sie in einem Brief an Boudin. In den folgenden Jahren erwies sich der Landschaftsmaler als wichtiges Vorbild und Unterstützer im Kampf um Anerkennung und die Durchsetzung des neuen, realistischen Landschaftsbegriffs. Claude Monet übernahm von Daubigny nicht nur eine skizzenhafte Ausführung und eine auf Lichteffekten basierende Farbwahl, sondern auch das Arbeiten auf einem Atelier-Boot. Zwischen 1873 und 1897 entstanden atemberaubende Flusslandschaften in der Nachfolge Daubignys, die in der Landschaftsmalerei des Impressionismus eine herausragende Stellung einnehmen.

Inspiring Impressionism: Daubigny, Monet, Van Gogh

USA / Cincinnati: Taft Museum

20.2. – 29.5.2016

Großbritannien/ Edinburgh: Scottish National Gallery

25.6. – 2.10.2016

Holland / Amsterdam: Van Gogh Museum

21.10.2016 – 29.1.2017

#InspiringImpressionism

Monet und Daubigny

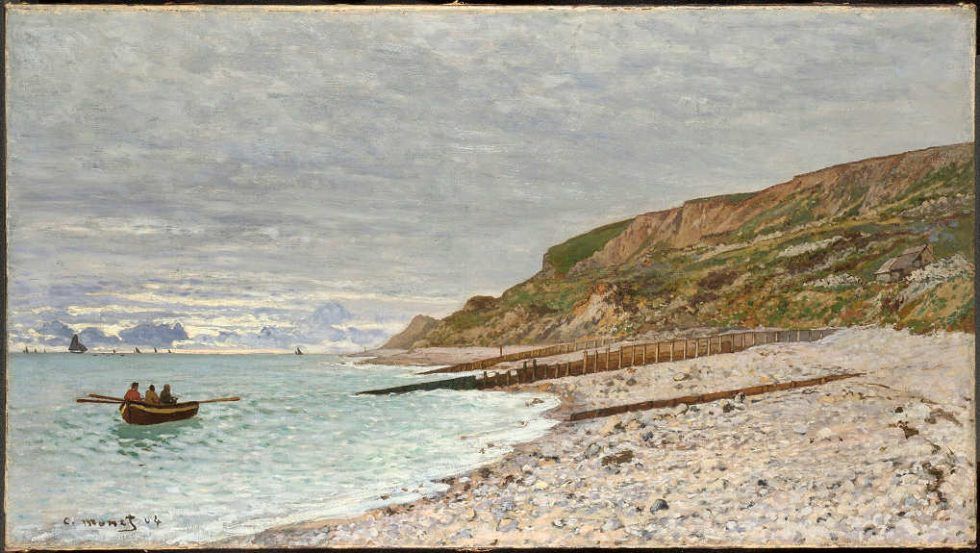

Als Claude Monet die Landschaften Jean-François Daubignys (→ Charles-François Daubigny: Wegbereiter des Impressionismus) am Salon von 1859 entdeckte, beschrieb er sie sogleich bewundernd in einem Brief an Eugène Boudin. Die 1865 im Salon ausgestellten Gemälde von Claude Monet und Camille Pissarro zeigen die gleiche Landschaftsauffassung wie ihr verehrtes Vorbild. „Der Pointe de la Hève bei Ebbe“1 (1865) ist eines von zwei Seestücken Monets, in dem er auf das Salon-Bild Daubignys „Klippen bei Villerville-sur-Mer“ (1864–1872) aus dem vorangegangenen Jahr reagierte. Monet erreichte damit einen ersten Erfolg – wie schon zuvor Daubigny. Gemeinsam arbeiteten sie in den 1870ern daran, diesen neuen Landschaftsbegriff durchzusetzen.

- Claude Monet, La Pointe de la Hève, Sainte-Adresse, 1864, Öl auf Leinwand, 41 × 73 cm (The National Gallery, London)

- Charles-François Daubigny, Villerville-sur-Mer, 1864 (Salon von 1872), Öl auf Leinwand, 100 x 200 cm (The Mesdag Collection, Den Haag)

Seestücke und Flusslandschaften

Monet malte 1864 in Sainte-Adresse und Honfleur. Im Vergleich zu Daubigny, der ebenfalls die Klippen bei rauer See und wolkenverhangenem Himmel dargestellt hatte, ist Monets Pinselstrich noch offener und noch das Meer noch stürmischer. Beide Maler schildern Menschen bei der Arbeit, in beiden Bildern ist die Grundstimmung melancholisch. Monets Erfolg war, wenn man seinem Freund Frédéric Bazille (1841–1870) Glauben schenken darf, sogar größer als er es gehofft hatte. Der Kritiker Gonzague Privat beschrieb die Kompositionen Claude Monets als die besten Seestücke des Salons, ihre Technik wäre naiv und jugendlich. Für Louis Gallet erschien Monet ein junger Realist, der sich sehr um die Richtigkeit des Effekts bemühte.

Pissarros „Die Marne bei Chennevières“ (1864/65, Scottish National Gallery, Edinburgh) erinnerte die Kritiker an Daubignys „Fähre bei Bonnières-sur-Seine“ (1861, Privatsammlung), das am Salon von 1861 präsentiert worden war. Vielleicht lernte Camille Pissarro Werk und Arbeitsweise von Daubigny über den gemeinsamen Freund Antoine Guillemet kennen. Wie sein Vorbild wählte auch Pissarro den Blickpunkt in der Mitte des Flusses und blickte in Richtung Ufer, doch er widerstand dem Wunsch des älteren Malers, seine unauffälligen Flusslandschaften mit pittoresken Motiven zu schmücken. Zweifellos beeinflusste der ältere Maler Pissarro aber in den Reflexionen und den Lichteffekten. Wie auch Claude Monet arbeitete Pissarro mit der Farbmaterie rauer, er verwendete sogar ein Palettmesser für den Farbauftrag, um sich von der akademischen Malweise noch weiter zu entfernen und der bahnbrechenden Technik von Gustave Courbet sich anzunähern. Realismus und „Effekt“ gingen so Hand in Hand.

- Camille Pissarro, Die Marne bei Chennevières, 1864/65, Öl auf Leinwand, 91.5 x 145.5 cm (National Galleries of Scotland, purchased 1947, Edinburgh)

- Camille Pissarro, Côte du Jallais, Pontoise, 1867, Öl auf Leinwand, 87 × 114.9 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York, bequest of William Church Osborn, 1951)

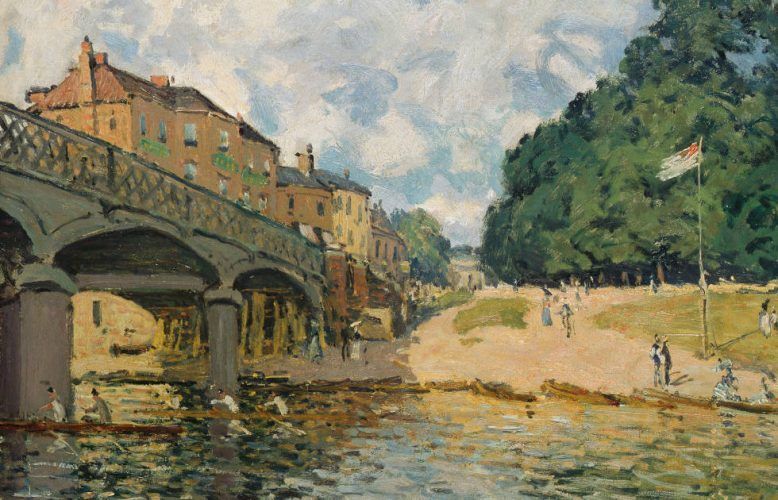

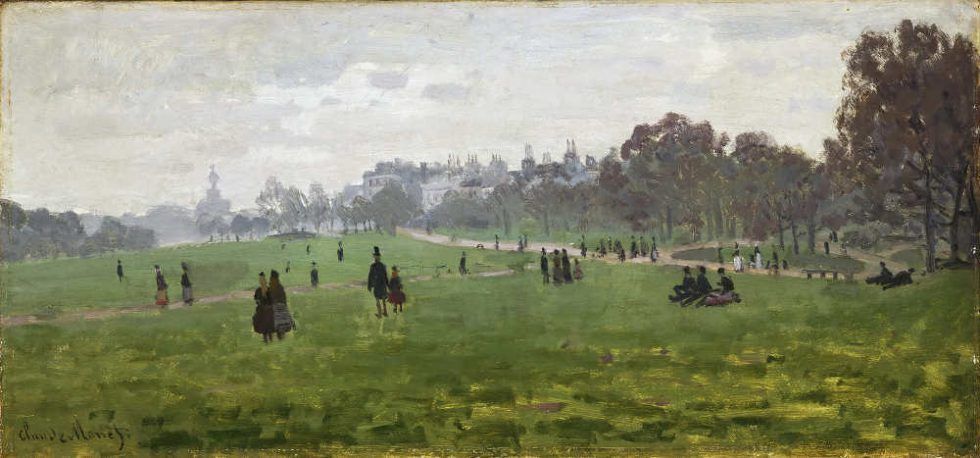

Der Salon von 1868 und London

In den folgenden Jahren wandelte sich Daubignys Einfluss auf Monet von einer Quelle der Inspiration zu einem wichtigen Netzwerker und Rollenvorbild. Im Jahr 1868 erhielt Jean-François die meisten Stimmen der ehemaligen Salonteilnehmer und stellte den Vorsitz der Jury. Unter seiner Ägide wurden alle zukünftigen Impressionisten – Bazille, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro, Pierre-Auguste Renoir und Alfred Sisley – zugelassen. Ihre Beträge machten den Salon von 1868 zu einem Hort des Realismus. Der Kritiker Castagnary sprach von einer Revolution und einem Salon der Jugend, und auch Daubignys künstlerischer Einfluss wurde in der Presse weithin wahrgenommen. Als der berühmte Landschaftsmaler diesen Erfolg am Salon von 1870 nicht mehr wiederholen konnte, trat er von seinem Vorsitz sogar zurück. Stattdessen nahm er Claude Monet Ende des Jahres in London in eine Gruppenausstellung auf (ab 17.12.1870), die er für seinen Händler Paul Durand-Ruel kuratierte.

- Claude Monet, Green Park, London, 1870/71, Öl auf Leinwand, 34,3 x 72,5 cm (Philadelphia Museum of Art)

Daubigny und Monet flohen vor dem Deutsch-Französischen Krieg nach London, wo Daubigny Monet dem Galeristen Paul Durand-Ruel vorstellte. Dieser Kontakt war aufgrund der schwierigen finanziellen Situation Monets äußerst wichtig. In dieser Zeit arbeiteten Monet und Camille Pissarro häufig Seite an Seite in den Londoner Parks und an der Themse. Daubigny versprach dem Händler, er würde Gemälde von Monet gegen seine eigenen eintauschen, was wohl nicht nötig gewesen ist. Über Durand-Ruel erwarb er „Die Zaan in Zaandam“ (Juni–Oktober 1871), um ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Im Gegenzug setzt er sich mit der neuartigen Malweise der Impressionisten auseinander und adaptierte deren gewagte Skizzenhaftigkeit auch in seinen Gemälden. Der Vergleich zwischen Monets „Frühling (Blühende Obstbäume“ mit Daubignys „Apfelblüten“, beide aus dem gleichen Jahr, zeigt, dass der ältere Künstler in seiner Pinselarbeit, Komposition und Lichtsetzung jedoch weniger wagemutig als seine jüngeren Kollegen war. Der hohe Blickpunkt Monets lässt die Schatten zwar deutlicher hervortreten, seine Bäume sind hingegen voller Blüten, das Licht in heller, das Grün strahlender.

- Charles-François Daubigny, Obstgarten in Blüte, 1874, Öl auf Leinwand, 85 x 157 cm (National Galleries of Scotland, Edinburgh)

- Claude Monet, Frühling (Blühende Obstbäume), 1873, Öl auf Leinwand, 62.2 x 100.6 cm (New York, Metropolitan Museum of Art)

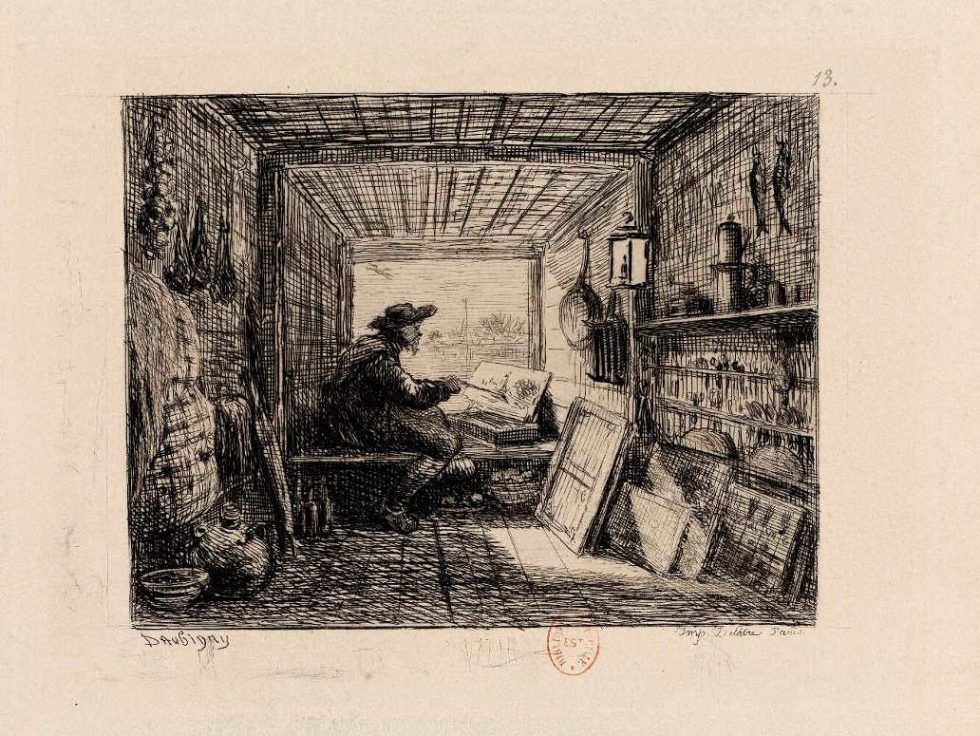

Monet, Daubigny und ihre Boote

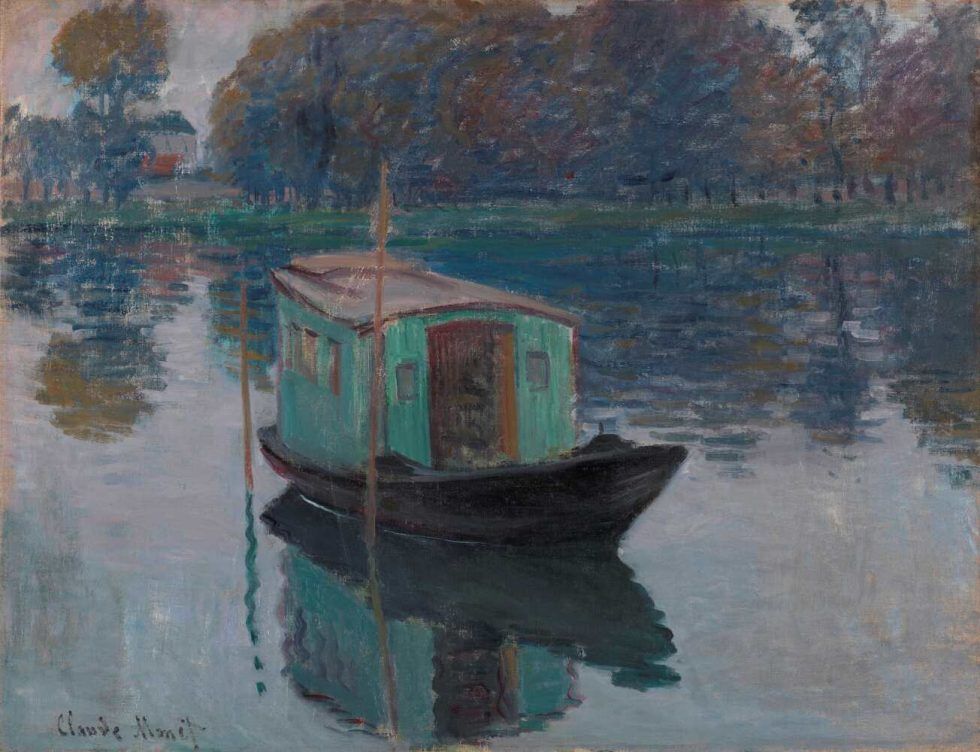

Zu den epochalen Erfindungen Daubignys gehört seine Adaption mehrerer Boote zu Ateliers. Ab Sommer 1857 ruderte er auf Marne und Oise, um von der Mitte des Flusses die Uferzonen dazustellen. In der Serie „Le Voyage en bateau“ (1862) huldigte er dem Leben als Maler und seiner „Le Botin (auch: Le Bottin)“ (einer umgebauten Fähre) als schwimmendem Atelier. Auf dem Kahn entstanden Zeichnungen (Louvre) und erste kleinformatige Ölskizzen. Die Motive fand er an verschiedenen Flussläufen, die er in mehrtätigen Expeditionen erkundete. Die Idee des Atelier-Bootes übernahm Claude Monet, der ab vielleicht 1873 in Argenteuil ein solches vor Anker liegen hatte. Er ahmte die Malgewohnheiten und die Motivwahl Daubignys nach, der mit diesen Flusslandschaften während der 1870er Jahre zu einem reichen Mann geworden war und zur gleichen Zeit aber das Interesse an diesen Bildern verloren hatte.

- Charles-François Daubigny, Le Bateau Atelier (Das Atelier-Boot, aus: Le Voyage en bateau), 1862, Radierung, 10 × 13 cm (British Museum, London)

- Claude Monet, Das Atelier-Boot, 1874, Öl auf Leinwand, 50 x 64 cm (Otterlo, Kröller-Müller Museum)

Edouard Manet nannte ihn den „Raffael des Wassers“, was auch schon auf die Unterschiede zwischen Daubigny und Monet hinweist. Während sich der ältere Maler weigerte Zeichen der Modernität des Landlebens aufzunehmen, integrierte Monet rauchende Schornsteine, Fabriken, Eisenbahnbrücken, Freizeitvergnügen der städtischen Bevölkerung und alle Anzeichen der Verstädterung von Argenteuil. Monet malte mit einer transportablen Staffelei und der Palette zwischen den Knien. Wenn auch Monet mit der Zeit ein erfahrener Ruderer wurde, so war der Radius seiner Aktivitäten im Vergleich zu Daubigny eingeschränkt. Als Claude Monet 1878 nach Vétheuil und später Lavacourt übersiedelte. Mit „Die Seine bei Lavacourt“ gelang ihm 1880 auch erstmals wieder zum Salon zugelassen zu werden. Vor allem die Inseln Moisson und Mousseau zogen den Maler mit ihrer wilden Vegetation an. Er wagte sich sogar während der Überflutung und dem Eisstoß im Winter 1879/80 auf den Fluss. Die letzte auf dem Wasser entstandene Serie zeigt die Seine und ihre Ufer Frühmorgens in farbigen Nebeln schimmern (1896/97). Dem 1878 verstorbenen Daubigny hätte Claude Monet wohl kaum eine schönere Hommage erweisen können als mit diesen überraschenden Farbwundern von der Mitte des Flusses. Danach nutzte er ein treibendes Atelier nur noch in London und Venedig, denn die Bilder in Giverny entstanden wieder am sicheren Ufer und den neu errichteten Ateliers.

- Claude Monet, Sonnenuntergang an der Seine bei Lavacourt, Wintereffekt, 1880, Öl auf Leinwand, 100 × 150 cm (Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Paris)

- Claude Monet, Sonnenuntergang, 1880, Öl auf Leinwand (Privatsammlung, C/O Galerie de la B éraudieré, Genf)

- Claude Monet, Champ de coquelicots près de Vétheuil [Mohnblumenfeld bei Vétheuil], um 1879, Öl auf Leinwand, 73 x 92 cm (Stiftung Sammlung E.G. Bührle, Zürich)

Claude Monet und Daubigny: Bilder

- Claude Monet, La Pointe de la Hève bei Ebbe, Sainte-Adresse, 1864 (Salon von 1865), Öl auf Leinwand, 41 × 73 cm (The National Gallery, London)

- Claude Monet, Das Ufer in Sainte-Adresse, 1864, Öl auf Leinwand, 40 × 73 cm (Minneapolis Institute of Art, gift of Mr and Mrs Theodore Bennett, 53.13 36)

- Claude Monet, Ein Boot an Land ziehen, Honfeur, 1864, Öl auf Leinwand, 55.2 × 82.1 cm (Memorial Art Gallery of the University of Rochester, gift of Marie C. and Joseph C. Wilson, 91.35)

- Claude Monet, Der Pointe de la Hève bei Ebbe, 1865 (Salon von 1865), Öl auf Leinwand, 90 x 150 cm (The Kimbell Art Museum, Fort Worth)

- Claude Monet, Green Park, London, 1870/71, Öl auf Leinwand, 34.3 × 72.5 cm (Philadelphia Museum of Art, purchased with the W. P. Wilstach Fund, 1921 W1921-1-17 47)

- Claude Monet, Der Zaan in Zaandam, 1871, Öl auf Leinwand, 42 × 73 cm (Privatsammlung)

- Claude Monet, Eine Mühle bei Zaandam, 1871, Öl auf Leinwand, 42 × 73.5 cm (Ashmolean Museum, Oxford)

- Claude Monet, Die Themse in London, 1871, Öl auf Leinwand, 48.5 × 74.5 cm (Amgueddfa Cymru – National Museum Wales)

- Claude Monet, Frühling (Blühende Obstbäume), 1873, Öl auf Leinwand, 62.2 x 100.6 cm (New York, Metropolitan Museum of Art)

- Claude Monet, Das Atelier-Boot, 1874, Öl auf Leinwand, 50 x 64 cm (Otterlo, Kröller-Müller Museum)

- Claude Monet, Das Atelier-Boot, 1876, Öl auf Leinwand, 54.5 × 65 cm (Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel)

- Claude Monet, Das Dorf Lavacourt, um 1878, Öl auf Leinwand, 35.5 × 73 cm (Privatsammlung)

- Claude Monet, Sonnenuntergang, 1880, Öl auf Leinwand (Privatsammlung, C/O Galerie de la B éraudieré, Genf)

- Claude Monet, Sonnenuntergang an der Seine bei Lavacourt, Wintereffekt, 1880, Öl auf Leinwand, 100 × 150 cm (Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Paris)

- Claude Monet, Die Seine bei Lavacourt, 1880 (Salon von 1880), Öl auf Leinwand, 100 x 150 cm (Dallas Museum of Art)

- Claude Monet, Champs de coquelicots (Mohnblumenfelder), 1881, Öl auf Leinwand, 58 x 79 cm (Boijmans Museum, Rotterdam)

- Claude Monet, Die Flut, 1881, Öl auf Leinwand, 60 × 100 cm (Rau Collection for UNICEF, Köln)

- Claude Monet, Morgen an der Seine bei Giverny, 1897, Öl auf Leinwand, 81.6 × 93 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York, bequest of Julia W. Emmons, 1956, 56.135.4)

- Camille Pissarro, Côte du Jallais, Pontoise, 1867, Öl auf Leinwand, 87 × 114.9 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York, bequest of William Church Osborn, 1951)

- Alfred Sisley, Ansicht der Themse: Charing Cross Bridge, 1874, Öl auf Leinwand, 33 × 46 cm (Privatsammlung, on loan to the National Gallery, London)

![Claude Monet, Champ de coquelicots près de Vétheuil [Mohnblumenfeld bei Vétheuil], um 1879, Öl auf Leinwand, 73 x 92 cm (Stiftung Sammlung E.G. Bührle, Zürich)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/claude-monet/xclaude-monet-Champ-de-coquelicots-pres-de-Vetheuil-e1532944276258.jpg.pagespeed.ic.osRMiiXDYG.jpg)