Frida Kahlo

Wer war Frida Kahlo?

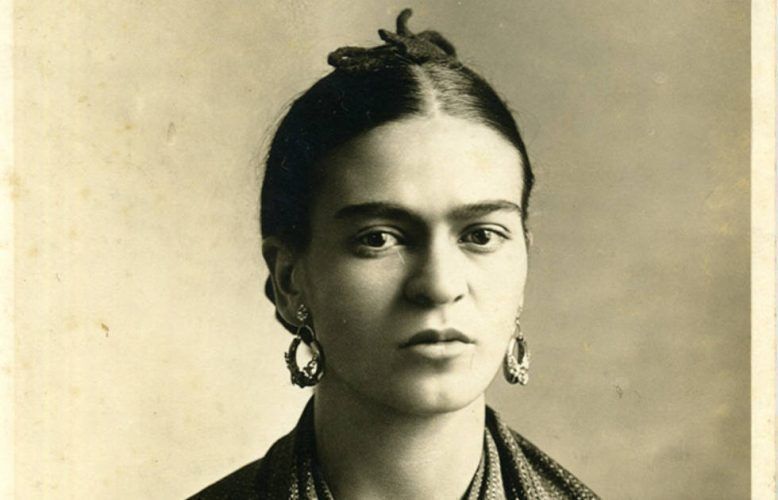

Frida Kahlo (Coyoacan 6.7.1907–13.7.1954 Mexiko-Stadt) war eine mexikanische Malerin zwischen Neuer Sachlichkeit und Surrealismus. Das bildnerische Werk Frida Kahlos ist mit nur 144 oder 1431 Ölgemälden überschaubar klein. Dazu kommt die Auflage, dass 102 Gemälde im Land bleiben müssen, was das Organisieren von Ausstellungen sehr erschwert.

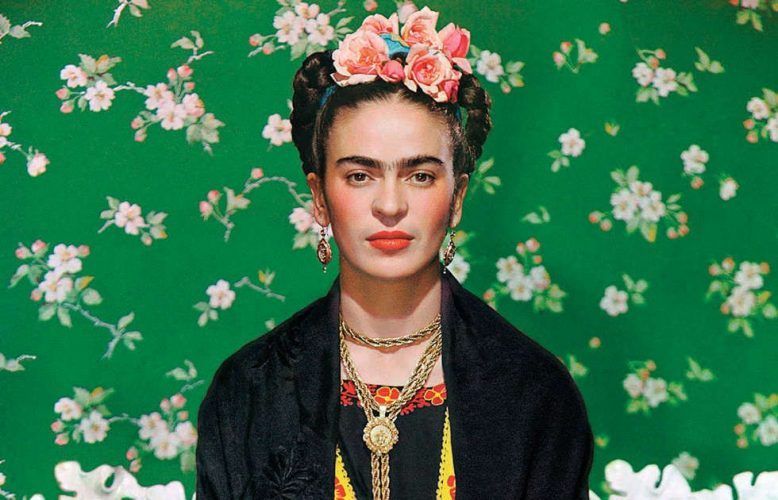

Frida Kahlos Werk setzt nach einem schweren Unfall ein. In über 50 Selbstporträts verarbeitete die Künstlerin ihre körperliche Leidensgeschichte und emotionalen Höhen und Tiefen (→ Frida Kahlo: Biografie). Kahlo war zwei Mal mit dem mexikanischen Muralisten Diego Rivera verheiratet, dessen Untreue sie mit ebensovielen Affären begegnete. Als Kommunistin und Frauenrechtlerin prägte sie ihr Image in der Öffentlichkeit als Mexikanerin. Dafür nutzte sie traditionsreiche, bunte Kleidung, ihre Frisur, ihr Aussehen, das sie in den bereits genannten Selbstbildnissen hinsichtlich Nationalität und Herkunft zu steigern wusste. André Breton sah in Frida Kahlo eine Protagonistin des Surrealismus, was sie selbst jedoch zurückwies.

Erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt, zählt Frida Kahlo seither zu den Kunst-Superstars. Berühmt ist sie für Bilder, in denen sie ihr von Krankheit und Schmerz gezeichnetes Körperempfinden, ihre Träume und ihre Selbstinszenierung analysiert und inszeniert. Die Künstlerin begann 1925 zu malen, nachdem sie als 18-jährige einen beinahe tötlichen Unfall in einem Autobus schwer verletzt überlebte. In den folgenden 30 Jahren entwickelte sie ein quantitativ überschaubares und konzises Werk, in dem sie ihre Person immer wieder analysierte, hinterfragte und inszenierte. Darüber hinaus zeigt sie auch Szenen aus ihrem Leben und versteckte auch ihre turbulente Ehe mit dem Maler und Muralisten Diego Rivera (1886–1957) nicht.

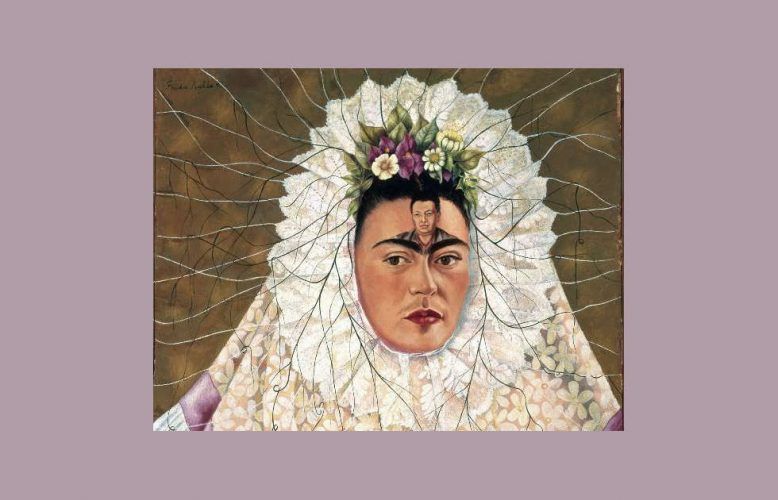

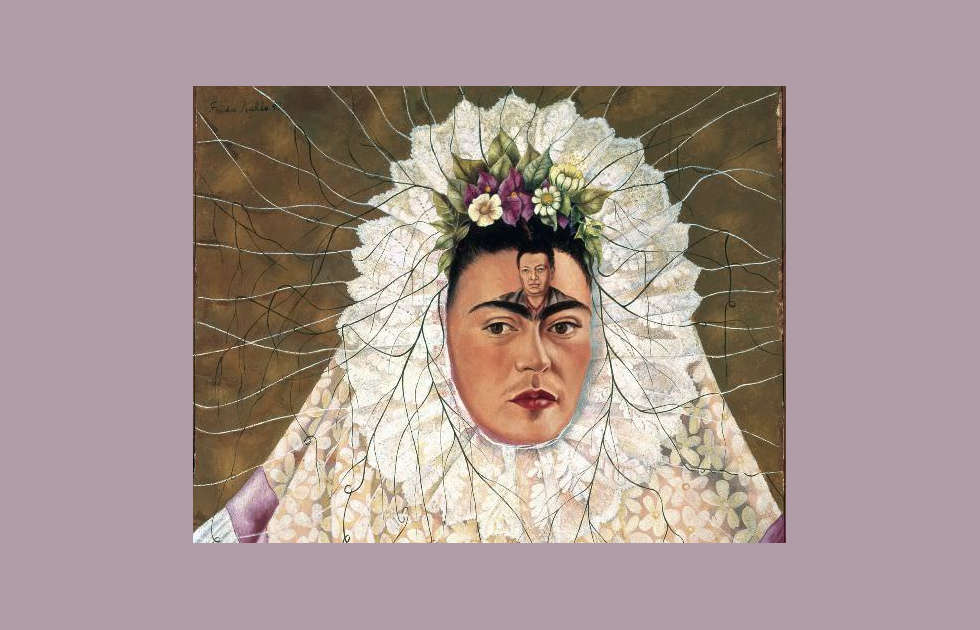

In einer Vielzahl von Selbstporträts, Fotos und „surrealen“ Visionen werden Frida Kahlos Begehren und Leid greifbar, aber auch ihre Beschäftigung mit der mexikanisch-aztekischen Tradition in Bildern von den Gestirnen Sonne und Mond als Symbole für Männlich- und Weiblichkeit. Wie kann eine liebende Ehefrau die ständigen Affären ihres Mannes Diego Rivera, den sie sich in einem Selbstbildnis sogar auf die Stirn tätowierte, ertragen? Welches Selbstbild suchte sie in ihren Bildern zu vermitteln?

Hier findest du alle Kahlo-Ausstellungen von 2024 → Frida Kahlo: Ausstellungen 2024

Kindheit

Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón kam am 6. Juli 1907 in Coyoacán, das heute zu Mexiko-Stadt gehört, zur Welt.2 Später gab sie ihr Geburtsjahr mit 1910 – dem Beginn der Mexikanischen Revolution – an.3 Frida Kahlo war die dritte Tochter des deutschstämmigen Fotografen Guillermo Kahlo (Carl Wilhelm Kahlo, 1871–1941) und seiner zweiten Frau Matilde Calderón y González (1874–1932). Frida Kahlo hatte aus der ersten Ehe ihres Vaters zwei ältere Halbschwestern, aus der zweiten Ehe hatte Frida drei Vollschwestern (ein Bruder verstarb früh): Matilda (1898), Ariana (1902) und Cristina (1908).

Schon zwei Monate nach ihrer Geburt war Fridas Mutter erneut schwanger und konnte sie nicht mehr stillen. Frida wurde deshalb einer indianischen Amme übergeben, was die Malerin im Nachhinein sehr beeindruckte und das sie in eines ihrer berühmtesten Bilder übersetzte: „Meine Amme und ich“ oder „Ich nuckele“ (1937). Über diese Amme wie auch die Herkunft ihrer Mutter stellte Frida Kahlo in ihrem Werk die Beziehung zur altmexikanischen Kultur her. So verband sie in ihrern teils surreal wirkenden Bildern Objekte des präspanischen Mexiko mit jenen des Christentums.

Aus dieser frühkindlichen Erfahrung könnte jedoch auch die komplexe Beziehung zu ihrer Mutter herrühren und ihre zwischen Extremen schwankenden Gefühlsaufwallungen. Frida Kahlo nahm ihre Mutter zwiespältig wahr, zwischen Gefühlskälte und Tatkraft bzw. ein Hineindenken in die Bedürfnisse der Tochter. Später sollte sie diese Ambivalenz auch anderen Menschen gegenüber zeigen.

Guillermo Kahlo stammte aus Pforzheim, war in der Sohn eines Schmuckfabrikanten und 1890 nach Mexiko ausgewandert. Seine erste Ehefrau, María Cardeña, starb bei der Geburt ihrer zweiten Tochter. Fridas damals 22-jährige Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt in der Firma ihres Vaters gearbeitet. Sie stammte aus Oaxaca im Südwesten von Mexiko, war zur Hälfte spnaischer und zur Hälfte indianischer Abstammung. Da Matildas Vater Berufsfotograf war - und Guillermo für seine Firma zu fotografieren begonnen hatte - wechselte er nach der Eheschließung 1889 seinen Beruf. Kahlo reiste im Auftrag der mexikanischen Regierung durch Mexiko und fotografierte die Kolonialbauten mit der vom mitreisenden Schwiegervater geliehenen Kamera; er spezialisierte sich auf Architektur- und Industriefotografie. Ab 1904 konnte Guillermo Kahlo die Casa Azúl als eigenes Haus errichten.

Frühe Erkrankung

Bereits als Kind, im Alter von etwa sechs oder sieben Jahren, hatte Frida Kahlo gesundheitliche Probleme, die sie ihr Leben lang begleiten.Bis heute ist umstritten, um welche Erkrnkung es sich gehandelt haben könnte. Vielfach wird in den Publikationen von Polio gesprochen, doch das gilt heute als umstritten. Auch der Arzt Leo Eloesser interpretierte in den 1940ern die Ursache für Frida Kahlos Gesundheitsprobleme als angeborene Spina bifida occulta – einer in der Embryonalentwicklung nicht geschlossenen Neuronalspalte an der unteren Wirbelsäule, die allerdings durch Haut verdeckt war. Als wichtigste Quelle dafür gilt die Lebenserinnerung der Künstlerin selbst, die in einer Untersuchung in den Jahren 1949/50 zu Protokoll gab:

„Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal krank war. Ich war mit Luis León, einem Jungen, spielen gegangen, und auf der Terrasse warf er einen Holzklotz auf meinen Fuß. Zu Hause benutzten sie das als Ausrede, als mein Bein dünner zu werden begann … Das geschah, als ich etwa sieben Jahre alt war, und mein Papá und meine Mamá fingen an, mich sehr zu verwöhnen und mich mehr zu lieben. Der Fuß war zur Seite geneigt, und ich humpelte ein wenig.“4

Unbestritten ist, dass Frida ein viel dünneres rechtes Bein zurückbehielt. Sie musste neun Monate im Bett liegen und lernte dadurch, dass Kranksein in ihrer Familie zu einer verstärkten Zuwendung für sie zur Folge hatte. Frida wurde von ihrem Vater umhegt. Weiters gab sie sich Tagträumen hin, was sie auch als Erwachsene beibehielt. Als sich keine vollständige Genesung einstellte, empfahlen die Ärzte, das Kind Sport machen zu lassen. Der Vater unterstützte Frida, „Jungensportarten“ wie Fußball, Rollschuhfahren und Fahrradfahren zu erlernen. Vielleicht ersetzte Frida so den jung verstorbenen Sohn, vielleicht wollte er sie auf das Berufsleben vorbereiten, da eine Versorgungsehe für seine Tochter unvorstellbar war.

Schulbesuch & Ausbildung

Die erste Prägung erhielt Frida Kahlo von ihrem Vater, für dessen Bücher sie sich zu interessieren begann. Guillermo Kahlo malte im Freien und erkundete die Natur mit seiner Tochter auf gemeinsamen Spaziergängen. Die beiden trugen naturkundliche Sammlungen zusammen, sezierten Tiere und analysierten Pflanzen. Kahlo lehrte seine Tochter zu fotografieren, die Bilder zu entwickeln, zu retuschieren und zu kolorieren. Aber auch der Kontakt zu mexikanischen Archäologie fand in dieser Phase statt. Darüber hinaus musste sie ihrem Vater Äther und Alkohol reichen, wenn dieser einen epileptischen Anfall hatte. Dies weckte in Frida Kahlo den Wunsch, Ärztin zu werden.

Ihre erste schulische Prägung erhielt Frida Kahlo an der von Anna Maria Berlanga geleiteten weiterführenden Schule. Ab 1922 besuchte Frida Kahlo die angesehene Escuela Nacional Preparatoria in Mexiko-Stadt, die sie innerhalb von fünf Jahren auf ein Universitätsstudium vorbereiten sollte.5 Frida sollte in ihrer Freizeit etwas arbeiten, um sich finanziell am Schulgeld beteiligen zu können; ihre Mutter war eine besonders sparsame Frau. Die Fahrzeit von Coyoacán nach Mexiko-Stadt dauerte jeweils eine Stunde. Aber Frida war besonders stolz, die Escuela Nacional Preparatoria zu besuchen, da diese als Talentschmiede galt. Sie schnitt sich ihre Haare auf Kinnlänge ab und versteckte ihr dünneres Bein unter vier Lagen Strümpfen. Gleichzeitig schloss sich Frida einer Gruppe von Progrssiven an. Sie schwänzte, begeisterte sich jedoch für alle Geisteswissenschaften, Astronomie, Biologie und Zoologie. Sie und ihre Freund:innen waren vielsprachig und lasen deutsche Philosophen.

1922: An der Schule beobachtete Frida den Maler Diego Rivera (1886–1957) bei der Arbeit an einem Wandgemälde „Schöpfung“ in der Aula. Ziel des ersten großen Wandbildes Riveras war, die Mexicanidad hervorzustreichen und auch das kulturelle Erbe Mexikos (erstmals) zu würdigen. Frida und ihre Freund:innen wollten dem beleibten Maler einen Streich spielen und seiften die Stufen von seinem Malergestell mit Schmierseife ein. Doch Rivera bemerkte es nicht einmal, da er sich sehr geschickt ausbalancierte. Danach versuchte sie, ihn mit seinen berüchtigten Frauenbeziehungen aufzuziehen und bat ihn eines Abends, ihm beim Malen zusehen zu dürfen. Obwohl Riveras damalige Frau (Guada-)Lupe Marin ebenfalls anwesend war und die Schülerin verjagen wollte, blieb Frida Kahlo drei Stunden lang. Wenig später erzählte sie ihren Mitschüler:innen, dass sie ein Kind von Rivera haben wollte (ohne sein Wissen). Nach Beendigung der Arbeit sahen sich Diego Rivera und Frida jahrelang nicht mehr.

Im folgenden Jahr freundete sich Kahlo mit der späteren Fotografin Tina Modotti (1896–1942) an. Ein weiterer Schulkollege war der etwas ältere Alejandro Gómez Arias (1906–1990), später ein berühmter Anwalt und Journalist. Ab 1924 hatte Frida Kahlo eine geheime Liebesbeziehung mit Arias, spätestens ab 1925 planten sie eine Reise in die USA.

Um Geld für diese Reise zu verdienen, absolvierte Frida Kahlo bei einem Freund des Vatersm dem Werbegrafiker Fernando Fernández, eine bezahlte Lehre. Sie kopierte dort einige Stiche des schwedischen Impressionisten Anders Zorn, und Fernández war begeistert von ihrem großen Talent. Gewissermaßen aus Dankbarkeit hatte sie offenbar auch eine kurze Affäre mit ihm. Später konnte sie eine Bibliotheksarbeit im Kultusministerium erlangen.

Ab den 1930er Jahren schrieb Frida Kahlo ihren Namen „Frida“ ohne langes „ie“. Ihr Vater hatte sie ursprünglich in Anspielung auf das Ideal des Friedens „Frieda“ gerufen; da die Künstlerin sich politisch anders orientierte und das NS-Regime ablehnte, änderte sie ihren Vornamen kurzerhand.

Frida Kahlos sexuelle Orientierung

Bereits in der ersten Hälfte der 1920er Jahre machte Frida Kahlo sexuelle Erfahrungen mit beiderlei Geschlecht. Alejandro äußerte einmal, dass Frida sexuell frühreif, dass Sex eine selbstverständliche Lebensnotwendigkeit für sie gewesen sei. Dies hätte sie dazu angetrieben, immer wieder untreu zu sein.

Die Künstlerin selbst gab an, dass sie den ersten homosexuellen Kontakt „mit einer Lehrerin“ gehabt habe. Als die Eltern dieses Verhältnis entdeckten, hätten sie sich entsetzt und bestürzt darüber gezeigt. Später förderte Diego Rivera offenbar jede Beziehung Fridas zu einer Frau stark (bei männlichen Liebhabern reagierte er sehr eifersüchtig), in keinem Falle wollte er sie jedenfalls unterbinden.

Unfall und erstes Selbstporträt

Am Nachmittag des 17. September 1925 geriet Frida Kahlo gemeinsam mit ihrem Freund Alejandro Gómez Arias in einen schweren Busunfall. Der hölzerne Omnibus war eine neue Errungenschaft in Mexiko-Stadt und waren immer überfüllt. Als sie den Bus bestiegen, stellte Frida fest, dass sie irgendwo ihren kleinen Sonnenschirm vergessen haben musste. Beide stiegen wieder

aus, Alejandro kaufte Frida zum Trost für den verschwundenen Schirm eine kleine Holzfigur, einen Tänzer, ein Stück Volkskultur, die Frida so mochte. Sie stiegen in den nächsten Bus, im hinteren Teil waren zwei Plätze frei.

Der Fahrer des Omnibus wich zu spät einer sich schnell nähernden Straßenbahn aus. Die Straßenbahn ihrerseits bremste

nicht und drückte den Bus gegen eine Hausmauer. Alejandro erinnerte sich:

„Der elektrische Zug bestand aus zwei Wagen und kam ganz langsam auf unseren Bus zu, traf ihn in der Mitte und drückte ihn wie eine Schachtel zusammen. Der Bus hatte eine eigentümliche Elastizität, bog sich mehr und mehr, ohne gleich auseinanderzubrechen. […] Frida saß neben mir. Als der Bus seine höchste Biegsamkeit erreicht hatte, zersplitterte er in tausend Stücke, und noch immer kam die Trambahn nicht zum Stillstand, sondern begrub Leute und Trümmer unter sich. Auch ich geriet unter die Bahn; Frida nicht; dafür brach eine Haltestange und durchbohrte Frida im Beckenbereich.“6

Frida Kahlo wurde von einer Eisenstange durchbohrt, merkte allerdings anfangs nicht, wie schwer sie verletzt war. Stattdessen suchte sie die Holzfigur, die ihr Alejandro geschenkt hatte. Als Alejandro sie fand, blutete Frida sehr stark und war dazu gänzlich

von Goldpuder bedeckt, das ein Handwerker bei dem Unfall verloren hatte. Beim Versuch, sie hochzuheben, bemerkte Alejandro die Eisenstange, die sie durchbohrt hatte. Ein Mann ergriff die Initiative und zog der schreienden Frida die Stange aus dem Körper. Als sie auf den Rettungswagen warteten, war sich Fridas Freund fast sicher, dass sie keine Überlebenschance hätte.

Der Befund war niederschmetternd: Das Rückgrat war an drei Stellen im Beckenbereich verletzt. Weiters hatte Frida einen Schlüsselbein-, zwei Rippen- und elf Beinbrüche (am bereits atrophierten rechten Bein). Der rechte Fuß war ausgerenkt und zerquetscht, die linke Schulter ausgekugelt, das Schambein dreifach gebrochen. Als ihre Eltern von der Nachricht hörten, hatten sie einen Nervenzusammenbruch und konnten ihre Tochter nicht im Rotkreuzkrankenhaus besuchten; auch Alejandro besuchte sie nicht. Das erste Monat der Genesung verbrachte Frida Kahlo im Krankenhaus, zwei weitere Monate musste sie zu Hause im Bett liegen. Ihre Freund:innen aus der Schule fanden den Weg nach Cayoacán weiterhin nicht, weshalb Frida Kahlo sehr einsam war.

Erst im Dezember 1925 durfte Frida Kahlo wieder aufstehen und das Laufen üben. Im Sommer 1926 erlitt Frida einen Rückfall. Ein Gipskorsett und Stützen für den rechten Fuß sollten Besserung bringen. Aufgrund der bleibenden gesundheitlichen Schäden war die 18-jährige gezwungen, ihre Pläne für ein Medizinstudium aufzugeben. Daher verließ sie die Preparatoria. Weiters wurde das Schulgeld dringend für die Arztrechnungen gebraucht.

Erstes Selbstporträt

Während der langen Genesungszeit begann Frida Kahlo zu malen. Ihre Mutter fixierte einen Spiegel an ihrem Bettbaldachin, sie brachte eine Staffelei für das Bett und den Ölfarbenkasten des Vaters. Im Spätsommer 1926 entstand Frida Kahlos erstes Selbstporträt, das „Selbstbildnis mit Samtkleid“ (Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust) - ein Drittel ihres Werks zeigt das Selbstbildnis der Künstlerin. Sie zeigt sich in einem roten Samtkleid ganz im Stil einer Dame der Renaissance - allerdings mit auffallendem Ausschnitt; im Hintergrund gibt es Wellen-Elemente aus dem Jugendstil. Auffallend sind sowohl der lange, elegante Hals als auch die überproportional große Hand im Bildvordergrund. Das leicht zur Seite, nach rechts, gedrehte Gesicht der Künstlerin mit seinen großen Augen und der charakteristischen Monobraue strahlt hell vor dem dunkleren Hintergrund. Ein Brief begleitete das Porträt zu ihrem Freund Alejandro.

„Auch wenn ich zu vielen ›Ich liebe Dich‹ gesagt habe, auch wenn ich Verabredungen hatte und andere geküsst habe, im Grunde habe ich immer nur Dich geliebt […]. Das Porträt wird in ein paar Tagen bei Dir sein. Entschuldige, dass ich es Dir ohne Rahmen gebe. Bitte häng es irgendwo niedrig auf, sodass Du es so siehst, als ob Du mich anschauen würdest […].“7

Alejandro nahm die Entschuldigung an und besuchte Frida wieder. allerdings erfuhr sie in dieser Zeit, dass sie niemals ein Kind bekommen wird können. Frida Kahlo reagierte darauf mit der Veröffentlichung einer Geburtsanzeige für ihren fiktiven, 1925 im Rotkreuzkrankenhaus geborenen Sohn Leonardo. Alejandro und ihre Freundin Isabel Campos führte sie als Paten des (nicht existierenden) Kindes an. Den Schmerz darüber verarbeitete Kahlo, indem sie ihr Äußeres veränderte: Kurze Haare und elegante Herrenanzüge lassen die zukünftige Künstlerin androgyn aussehen. Auf Fotografien posiert sie in männlich-lässiger Haltung, meist eine Hand in der Hosentasche.

Kahlo und Rivera

Frida Kahlo lernte 1928 vermutlich über Tina Modotti und ihrem damaligen Geliebten, dem Kommunisten und Studentenführer Julio Antonio Mella (1903–1929), den Maler Diego Rivera wirklich kennen. Da sich Frida im Umfeld von Sympathisant:innen, Künstler:innen, Intellektuellen und kommunistischen Agenten bewegte, trennte sich Alejandro Gómez Arias von ihr. Allerdings blieben sie lebenslang befreundet. Frida trat in der Folge der Kommunistischen Partei Mexikos bei.

Rivera war gerade von seiner Frau Guadalupe Marín verlassen worden. Da Frida Anfang 1928 sich entschieden hatte, Malerin werden zu wollen, suchte sie professionelle Ratgeber. Diego Rivera war in der Zwischenzeit zum berühmtesten Maler Mexikos aufgestiegen. Auch wenn José Clemente Orozco ihre Bilder zuvor schon positiv beurteilt hatte,8, so zeigte sie sie nun Rivera. Mit vier Werken unterm Arm ging die junge Frau zum Erziehungsministerium, wo Rivera gerade an seinem Wandgemälde „Ballade der Revolution“ arbeitete. Der Maler lobte Fridas Selbstporträt; bei den anderen drei Bildern erkannte er die Einflüsse anderer Künstler. Allerdings bemerkte er sofort den Realismus ihrer Arbeiten, die Ausdrucksfähigkeit und die genaue Charakterdarstellung der Porträts, was er als „Wahrhaftigkeit“ bezeichnete. Um Frida zu testen bat er sie, ein weiteres Bild zu malen, das er sich am folgenden Sonntag ansehen kommen wollte. In der Zwischenzeit war ihm einfallen, woher er Frida Kahlo bereits kannte. Als er sie fragte, so die viel wiederholte Erzählung, ob sie das Mädchen aus der Schule von damals wäre, hielt sie ihm den Mund zu und wollte wissen, ob er wirklich noch plane, am Sonntag ihr nächstes Bild anzuschauen. Als er sie besuchen kam, trug Frida Kahlo einen Overall, pfiff die Internationale und saß in einem Baum an der Casa Azúl. Obwohl sie zwanzig Jahre jünger war als er, verliebte sich Diego Rivera in die angehende Künstlerin. Kahlo wurde rasch die Geliebte Riveras, und Rivera nahm Kahlos Porträt mit schwarzem Rock und roter Bluse im Wandgemälde im Bildungsministerium [Erziehungsministerium] in Mexiko-Stadt auf. Er stellte sie als junge Revolutionärin dar, die Waffen an die Arbeiter und Bauern verteilt.

Am 21. August 1929 heirateten Frida Kahlo und Diego Rivera in Coyoacán. Es war der Beginn einer symbiotischen Beziehung, verbunden mit zahlreichen Affären (die erste bereits 1929) und Trennungen beiderseits, die bis an ihr Lebensende anhielt. Aufgrund der Verletzungen im Unfall konnte Frida Kahlo keine Kinder bekommen, obwohl sie sich welche gewünscht hatte. Die mehrfachen Schwangerschaften endeten entweder in Fehlgeburten oder mussten abgebrochen werden.

Kahlo trat der Kommunistischen Partei bei. Nachdem Rivera Anfang Oktober 1929 ausgeschlossen worden war, verließ auch Kahlo die Partei aus Solidarität. Grund für den Ausschluss ihres Mannes waren die vielen Aufträge des Malers von Kapitalisten aus Nordamerika, dass er zuviele Freunde in Regierungskreisen habe und zu wenig linientreu sei. Kurz zuvor waren schon alle Künstler des gemeinsamen Hauses am Paseo de la Reforma 104 in Mexiko-Stadt ausgezogen, da sie fürchteten, dass ihre Beziehung zu Diego Rivera sich für sie schädlich auswirken könnte.

Einfache Formen und versteckte Signatur

Anfangs hatte Rivera großen Einfluss auf die Kunst seiner Frau. So orientierte sich Frida an den Arbeitsprinzipien Riveras, indem sie Figuren aus großen, einfachen Formen heraus entwickelte. Auch indem sie soziale Themen, wie etwa in dem Bild „Der Autobus“ von 1929, aufgriff, zeigt sich Riveras künstlerische Orientierung.

In diesem Jahr entstand auch Kahlos zweites Selbstbildnis, das „Selbstporträt, Die Zeit fliegt“, in dem sich sich als Mexikanerin (mestiza) darstellt. Auffallend ist die Symmetrie des Bildaufbaus des en face-Porträts, während ein Wecker und ein Propellerflugzeug im Hintergrund auf Fortschritt und Geschwindigkeit anspielen. Die angezeigte Uhrzeit ist eine versteckte Signatur Fridas. Die Malerin zeigt sich mit einer präkolonialen Jadekette und einer weißen mexikanischen Bluse. Damit vereinte sie Hinweise auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in ihrem Selbstporträt.

Kahlo und Rivera in den USA

San Francisco

Ab November 1930 verbrachten Rivera und Kahlo achte Monate in den USA, da er Aufträge für Wandgemälde im Luncheon Club der kalifornischen Aktienbörse und an der California School of Fine Arts in San Francisco erhielt. Das exorbitant hohe Honorar von 4.000 Dollar lockte das Künstlerpaar nach Kalifornien. Kurz zuvor hatte die mexikanische Regierung die KP Mexikos verboten, weshalb Rivera Maßnahmen auch gegen sich selbst fürchtete.

Frida Kahlo begleitete ihren Mann in die Vereinigten Staaten. Aus Dankbarkeit für die Unterstütztung durch den Sammler Albert Bender malte sie für ihn das sogenannte „Hochzeitsbild (oder: Ich und Diego Rivera)“ (San Francisco Museum of Modern Art). Das Bild zeigt das Malerpaar, wobei Frida sich selbst verkleinerte: Rivera trägt einen Arbeitsanzug mit breitem Patronengürtel, eine Palette mit Pinseln in seiner Rechten und hält Fridas Hand in der Linken. Die zarte Malerin reicht ihm nur bis zu den Schultern, obwohl sie 1,60 Meter groß und Rivera 1,80 Meter groß waren. Das Werk ist bewusst naiv, im mexikanischen Volkskunst-Stil gemalt - in der gemeinsamen Wohnung. Frida stellt sich als die Ehefrau des großen Künstlers Diego Rivera dar, der in San Francisco seine erste wichtige Einzelausstellung hatte (im Palace of the Legion of Honor). Weitere Porträts u.a. des Pflanzenzüchters Luther Burbank (mit Leiche) folgten und brachten Frida Kahlo den Ruf einer Malerin des Fantastischen Realismus oder des Surrealismus ein. Sie selbst hingegen wollte die Lebensumstände ihrer Porträtierten in emblematischer Weise fassen, ihre (Kahlos) Realität bzw. ihre Wahrnehmung von Metamorphose und Lebenszyklen darstellen.

Während ihres Aufenthalts in San Francisco lernte sie 1931 den aus Deutschland stammenden, angesehenen Orthopäden und Thorax-Chirurgen Dr. Leo Eloesser (1881–1976) kennen. Zu dieser Zeit litt Frida bereits unter starken Beschwerden beim Gehen, die sich verstärkten, da sich ihr rechter Fuß immer weiter nach außen drehte und damit die Sehne überdehnt wurde. Sie konsultierte Dr. Eloesser, der eine angeborene Rückgratverkrümmung und eine fehlende Bandscheibe diagnostizierte und Frida über lange Jahre in Briefen zur Seite stand. Kahlo porträtierte Dr. Eloesser. In dieser Zeit ließ Kahlo auch ihre erste Abtreibung vornehmen (1930; eine weitere Fehlgeburt folgte 1932 und ein weitere Abbruch 1934).

Als Malerin versuchte Frida Kahlo nun ihrer Eigenständigkeit hervorzustreichen. Sie wollte malerisch ihre maxicanidad zur Schau stellen. Seit 1930 trug sie ausgesuchte mexikanische Trachten - vor allem jene aus der Gegend des Isthmus von Tehuantepec, wo die Frauen als schön, intelligent, tapfer, stark und sinnlich gelten, und wo das Matriarchat gelebt wurde. Die Tracht der Tehuana-Frauen besteht aus einer eng anliegenden Bluse (huipil) und einem langen, losen, überreich gefältelten und gestärkten Rock mit Bündchen. Dazu tragen die Tehuana-Frauen auch Ketten aus Goldmünzen um den Hals, Goldkordelketten (torzales) sowie zu besonderen Anlässen einen repräsentativen Kopfschmuck aus reich gefalteten Spitzen, den huipil grande oder resplandor, „ein seltsames Hemdchen aus gestärkter gefältelter Spitze, mit rundem Halsausschnitt und einem breiten Spitzenbesatz“.9

Frida Kahlo stellte 1931 erstmals in der „Sixth Annual Exhibition of the San Francisco Society of Women Artists” aus, das Gemälde „Frieda Kahlo und Diego Rivera“. Im Mai/Juni 1931 reiste die Künstlerin ohne Rivera wieder nach Mexiko zurück. Dort lernte sie im Sommer 1931 den erfolgreichen New Yorker Fotografen Nickolas Muray (1892–1965) kennen, mit dem sie eine Affäre begann. In den USA hatte sich Kahlo jenen mexikanischen Kleidungsstil angeeignet, für den sie heute so berühmt ist. Muray schoss die ersten ikonischen Bilder von ihr, mit denen sie ihr öffentliches Bild geschickt zu formen wusste. Der Architekt Juan O’Gorman entwarf für Rivera und Kahlo ein Studiohaus im Stadtteil San Ángel in Mexiko-Stadt.

Diego Rivera hingegen reiste derweil nach New York, da ihm eine große Einzelausstellung im Museum of Modern Art gewidmet wurde, die am 23. Dezember 1931 eröffnete.

Detroit

Im April 1932 zogen Kahlo und Rivera nach Detroit, wo Rivera die Arbeit an einem Wandgemälde über die moderne Industrie im Detroit Institute of Arts begann. Frida war zu diesem Zeitpunkt erneut schwanger und musste sich für oder gegen das Kind entscheiden. Lucienne Bloch, Künstlerin und Freundin des Paars, wurde von Diego, der sich kein Kind wünschte, eingeladen, mit Frida im Hotel in Detroit zu wohnen, um sie abzulenken und sie zu beruhigen. Fridas Arzt, Dr. Pratts, hatte ihr empfohlen, viel zu ruhen, wenig auszugehen und sich stark zu schonen. Ende Juni 1932 verschlimmerte sich ihr Gesundheitszustand und am 4. Juli erlitt Kahlo ihre zweite Fehlgeburt.

Henry Ford Hospital oder Das fliegende Bett

Die Künstlerin verarbeitete den Schmerz in einem Bild, das den Embryo im fünften Schwangerschaftsmonat zeigt: „Henry Ford Hospital oder Das fliegende Bett“ ist ein kleinformatiges Ölgemälde auf grundierter Aluminiumplatte im Stil der mexikanischen retablos. Sie stellt sich selbst auf einem Krankenbett liegend, verweint und mit Blutverlust dar. Rote Nabelschnüre verbinden den Frauenkörper mit einer anatomischen Darstellung eines Beckens, einer lilafarbenen Orchideenblüte (Vulva), einem Dampfsterilisator, ein Modell eines weiblichen Unterkörpers, eine Schnecke (Gehäuse ist das mexikan. Symbol für Schwangerschaft) sowie einem männlichen Embryo direkt über ihr. Wie in einem ex voto führte Frida Kahlo jene Elemente zusammen, die schicksalshaft im „Juli 1932 im Henry Ford Hospital Detroit“ (so das Spruchband) zum Sterben und Abstoßen des Babys geführt haben. Der Ausblick auf die Ford Werke im Hintergrund verankert das Geschehen lokal und lässt sich neben dem Dampfsterilisator als modernes Werkzeug der Wissens- und Industriegesellschaft lesen. Damit thematisierte Frida Kahlo erstmals ihr persönliches Leid - und schuf ein Bild für ihre Leidensgenossinnen, die bis zu diesem Zeitpunkt privat und im Verborgenen zu leiden hatten.

Meine Geburt

Auch dieses Bild entstand unter dem Eindruck ihrer Fehlgeburt, wurde allerdings erst 1932 vollendet. Die Malerin konnte das Werk nicht abschließen, da sie erfuhrt dass ihre an Brustkrebs erkrankte Mutter, im Sterben lag. Sie kehrte am 8. September 1932 nach Mexiko-Stadt zurück. Wenige Tage später verstarb Kahlos Mutter. Ihr Vater wirkte verwahrlost, hörte schwer und konnte die Geschehnisse nicht fassen. Fünf Wochen blieb Frida gemeinsam mit ihrer Freundin Lucienne Bloch in der Casa Azúl.

Mitte Oktober kehrte Frida Kahlo wirder nach Detroit zurück und stellte das Bild „Meine Geburt“ (Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo) fertig. Sie zeigt eine auf einem Holzbett liegende Gebärende, über deren Kopf ein Laken geschlagen ist, ein Zeichen für den Tod der Mutter. Das Neugeborene ist leicht als Frida Kahlo selbst zu identifizieren. Diego Rivera hatte ihr mitgeteilt, dass er keinen weiteren Versuch Fridas, ein Kind zu bekommen, billigen würde. Obwohl er es als Schutzmaßnahme für sie gedacht hatte, empfand die Malerin es als Zurückweisung. Dies verstärkte Kahlos depressiven Zustand, während sich ihr Mann, der durch eine Diät stark abgenommen hatte, in einem wahren Arbeitsrausch befand.

New York

Dem folgte ein Auftrag für ein Wandgemälde im Rockefeller Center in New York im Frühjahr 1933. Der berühmte Maler malte „Der Mensch am Scheideweg“, da er jedoch Porträts von Lenin und Tritzki integrierte und sich weigerte, diese zu entfernen, wurde das Wandgemälde vom Auftraggeber im folgenden Jahr abgeschlagen.

Eine der Assistantinnen am Fresko war die Bildhauerin Louise Nevelson (1899-1988), die im selben Haus wohnte. Rivera begann eine Beziehung mit Nevelson, was Kahlo in die Einsamkeit trieb. Am 11. April 1933 schrieb sie einen Brief an Clifford Wight, Diegos Assistenten, in dem sie ihm mitteilte, dass sie bedauerte, nicht wie zuvor auf ihre Liebesbeziehung zur bisexuellen Georgia O’Keeffe (1887–1986) zurückgreifen zu können, da diese nach einem Nervenzusammenbruch lange im Krankenhaus lag und immer noch geschwächt war:

„O’Keeffe war drei Monate im Krankenhaus und ist jetzt auf die Bermudas gefahren, um sich zu erholen. In dieser Zeit haben wir uns nicht geliebt – weil sie so schwach war, denke ich. Schade.“10

Rivera wollte in den USA bleiben und dort weiterhin provozierende Bilder malen, sich allenfalls auch mit den Auftraggebern arrangieren. Frida Kahlo jedoch wollte zurück nach Mexiko. Im Dezember 1933 kehrte das Paar wieder nach Mexiko-Stadt zurück und zogen in das neue Doppelhaus.

San Ángel

In San Ángel vollendete Frida Kahlo das in New York begonnene Gemälde „Mein Kleid hängt dort“ oder „New York“, das als Zivilisationskritik (an den USA) und Kritik am Fortschrittsglauben (Riveras) gelesen werden kann: Unter einem neogriechischen Tempel (der Federal Hall), der im Bildzentrum thront, ist erneut die gesichtslose, menschenleere Hochhausarchitektur dargestellt. Im Vordergrund stehen zwei Säulen, auf der linken ruht ein weißes WC (siehe Marcel Duchamps Urinal) und auf der rechten eine Pokal in Amphorenform. Dazwischen spannt sich eine Art Wäscheleine, an der Fridas Tehuana-Kleid hängt. Es brennt am Boden; ein Mülleimer ist nicht geleert; das Meer, die Freiheitsstatue und eine blonde Dame auf dem Balkon (vielleicht Mae West) verweisen auf die USA.

Das Doppelhaus war funktionalistisch geplant und sah für jeden einen eigenen bereich vor. Fridas Hausteil ist Blau, der größere Kubus von Diego ist Rosa gestrichen. Frida richtete beide Hausteile im mexikanischen Stil ein. Die Rückkehr stand allerdings unter keinem guten Stern, da Diego Rivera eine künstlerische Krise durchlitt. Frida hingegen musste am Blinddarm operiert werden, hatte eine weitere Fehlgeburt und ließ sich einige Fehenglieder am immer stärker schmerzenden rechten Fuß abnehmen.

Als Frida Kahlo herausfand, dass Diego eine Affäre mit ihrer Schwester Cristina11 hatte, schnitt sie sich die Haare ab und unterbrach ihre künstlerische Arbeit. Den neuerlichten Ehebruch ihres Mannes erlebte die Künstlerin als Tiefschlag und Herbawürdigung ihrer Person.12 Dass sie sich das nicht nur einbildete, zeigt das neue Werk, an dem Rivera arbeitete: das Fresko im Treppenhaus des Nationalpalastes von Mexiko-Stadt. Hier positionierte Rivera Cristina und ihre beiden Kinder in zentraler Position. Während Cristina eine Petition in der Hand hält, verdeckt sie Frida fast.

Daraufhin trennte sich Frida Kahlo von Rivera (1935). Sie kaufte von Diegos Geld ein kleines Haus in der Avenida de los Insurgentes in Mexiko-Stadt und lebte dort allein, Diego kam nur gelegentlich zu Besuch. Kahlo hatte nun eine Affäre mit dem attraktiven Maler und Grafiker Ignacio Aguirre (1900–1990). Dennoch konnte sie nicht von Rivera ablassen:

„Warum begreife ich in meiner dämlichen Beschränktheit nicht, dass die Briefe, die Weibergeschichten, […] lediglich ein Zeitvertreib sind und dass Du und ich uns im Grunde genommen von Herzen lieben? […] Liebe mich ein kleines bisschen Ich bete Dich an Frieda“13

Die seelischen Verletzungen verarbeitete Kahlo in dem Bild „Ein paar kleine Dolchstiche“ (Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo), das in Thema und Titel auf einen Ehrenmord zurückgeht. Auf die Trennung folgte die Versöhnung Ende des selben Jahres und die Rückkehr Kahlos in das Doppelhaus. Das Paar entschied sich, eine offene Ehe zu leben; in der Kunst, dem gemeinsamen Haushalt und in der Politik waren sie sich einig. Kahlo hatte in der Folge Beziehungen mit dem Bildhauer Isamu Noguchi (1904–1988), Leo Trotzki, den Kunsthändler Heinz Berggruen. Frida Kahlo fühlte sich sehr geschmeichelt von der vorbehaltlosen Hingabe Noguchis. Diego konnte hingegen mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen: Rivera soll ihn sogar einmal im Krankenhaus, als er Frida besuchte, mit der Pistole bedroht haben. Frida hingegen war schon dabei, Pläne für ein neues Leben mit Noguchi zu schmieden. Der Bildhauer schenkte ihr sehr viel Selbstvertrauen; dennoch gab sie die Beziehung schließlich auf.

Nach ihrer Rückkehr öffnete das Künstlerpaar sein Haus für befreundete Künstler:innen und Intellektuelle, darunter die nordamerikanischen Schriftsteller John Dos Passos und Waldo Frank, die Wandmalerin Aurora Reyes Flores, der Fotograf Manuel Álvarez Bravo mit seiner Frau, der Galeristin und Fotografin Lola Álvarez Bravo, die New Yorker Freunde Ella und Bertram (Boit) Wolfe, die Schauspielerinnen Dolores del Río und Paulette Goddard, die Dichterin Pita Amor, Lina und Arcady Boytler (sie Tieraktivistin und er Filmproduzent), der Leiter des Orquestra Sinfónica Nacional (México) Carlos Chávez und viele mehr. Frida schmückte ihren langen Esstisch mit Blumen, Früchten und schönstem mexikanischem Tongeschirr. Dazu hielt sie sich unterschiedlichste Tiere wie Klammeräffchen.

Diego trat 1936 der Trotzkistischen Partei Mexikos bei. Frida trat nicht dieser Partei bei, unterstützte Diegos Beteiligung jedoch. Deshalb engagierte er sich auch im November 1936, als er per Telegramm aus New York angefragt wurde, ob er nicht für Leo Trotzki (1879–1940) und dessen Frau Natalja in Mexiko Asyl ansuchen können. Riveras Petition an Präsident Cárdenas wurde erstaunlicherweise stattgegeben. Da Diego Anfang Januar 1937 bei Ankunft der Trotzkis gerade im Krankenhaus lag, nahm Frida das Paar am Hafen Tampico in Empfang und brachte es in der Casa Azúl unter. Zwischen dem 10. und 17. April 1937 fanden dort die Anhörungen der sogenannten unabhängigen Dewey-Kommission statt (Frida konnte zuhören). Der Kommissionsbericht stellte im September 1937 Trotzkis Unschuld fest und prangerte die fehlende Rechtsstaatlichkeit in der Sowjetunion an. Bis Ende des Sommer 1937 hatte Kahlo eine Affäre mit dem 57-jährigen Trotzki, die sie mit dem Selbstporträt-Geschenk „Selbstbildnis Leo Trotzki gewidmet“ beendete. Als André Breton es ein Jahr später im Atelier der Künstlerin sah, meinte er, dass die Kunst Frida Kahlos wie ein farbiges Band um eine Bombe sei.

„Dafür habe ich mich in eine 'Heilige' verwandelt, voller Geduld und allem, was diese besondere Gattung auszeichnet …“14

In den Jahren 1937/38 entstanden erneut Selbstbildnisse, dazu ihr einziges Einzelporträt Diego Riveras, aber auch etwa ihr erstes erhaltenes Stillleben. „Früchte der Erde“ weist bereits die später immer deutlicher hervortretende Sensualisierung der gemalten Früchte auf, da sie teilweise an männliche und weibliche Geschlechtsorgane erinnern. Frida thematisierte in diesen Stillleben Fruchtbarkeit, Vergehen sowie die mexikanische Identität. Als wichtigstes Werk dieser Jahre gilt jedoch „Was ich im Wasser sah“ oder „Was mir das Wasser gab“ (1938, Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo). Als Betrachter:in nimmt man vor dem Bild die Perspektive der Malerin ein und blickt auf die aus dem Badewasser lugenden Füße. Dazwischen tummeln sich Ereignisse und Symbole, darunter die Kopie des Vogels als Hieronymus Boschs „Der Garten der Lüste“. Kahlos rechter, kranker Fuß blutet.

Internationaler Durchbruch

Im Herbst 1938 organisierte die Galerie von Julien Levy in New York eine erste Ausstellung von Frida Kahlo mit 30 Werken (1.-15.11.1938).15 Frida zeigte sich erstaunt über das Angebot. Angesichts der Ernsthaftigkeit, mit der sie ihre Kunst betrieb, überrascht das. Diese Art von unerwarteten Reaktion war bei Frida Kahlo häufig anzutreffen, es dürfte ihrem Charakter entsprochen haben, ihr Gegenüber zu verblüffen. So verliebte sich Julien Levy in die mexikanische Künstlerin. Etliche der ausgestellten Werke wurden verkauft, Zeitschriften wie die Vogue und Life widmeten der Künstlerin Besprechungen.

Gleichzeitig war die Unabhängigkeit der Künstlerin von ihrem Mann offenkundig. Kahlos Werk ist konträr zu den Arbeiten Riveras gepolt: Sie kultivierte den Müßiggang, während Rivera als Workaholic bekannt war. Rivera schildert die Massen im Profil, Frida (meist sich selbst) ihre Protagonist:innen fast durchgängig in Frontalansicht. Im Gegensatz zu Diego, der als Historienmaler die Geschichte und die Utopien der Menschheit im Blick hatte, thematisierte Frida ihre Probleme und ihr Leid. Die Gegensätzlichkeit ihrer Werke findet schlussendlich im gewählten Format einen Höhpunkt: Wandmalerei und Großformat des einen, versus kleine Tafelbilder der anderen.

Zu Firda Kahlos amerikanischen Sammler:innen gehörte beispielsweise der Filmstar Edward G. Robinson, der auf einer Mexiko-Reise in Diegos Atelier vorbeischaute und mit vier Bildern Fridas nach Hause zu fahren. Mit dem selbst verdienten Geld, plante Kahlo, eigene Pläne umzusetzen. Darunter zählte die New York Reise, auf der sie ihre Liebesbeziehung zu Nickolas Murray wieder aufleben ließ.

Paris

Gleich nach der New Yorker Ausstellung reiste Frida Kahlo auf Einladung von Breton nach Frankreich, wo sie am 21. Januar 1939 in Le Havre ankam. Die Zusammenarbeit mit André Breton erwies sich jedoch als chaotisch. Marcel Duchamp rettete die Situation, indem er die Galerie Renou et Colle als Organisatorin gewann, Kahlos Werke vom Zoll abholte und sie in die Galerie brachte. Frida verbrachte Zeit mit der Künstlerin Jacqueline Lamba, Bretons Frau und wahrscheinlich Fridas Liebhaberin. Als Frida erkrankte und ins amerikanische Krankenhaus eingeliefert werden musste, glaubte sie, sich in der engen und unsauberen Wohnung der Bretons eine Infektion zugezogen zu haben. Das Ausstellungskonzept Bretons mit dem Titel „Mexique“ stellte Fridas 17 Bilder in den Kontext seiner surrealistischen Sicht auf Mexiko. Sie hingen neben präkolumbianischen Objekten, Volkskunst aus Mexiko (aus Bretons eigener Sammlung), Bildern aus dem 18. und 19. Jahrhundert und Fotografien von Manuel Álvarez Bravo.

Als Frida Kahlo nach acht Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zog sie bei Duchamps amerikanischer Lebensgefährtin Mary Reynolds ein - zusammen mit ihrem neuen Liebhaber, den 29-jährigen Michel Petitjean. Er sollte Fridas Ausstellung bei Renou et Colle organisieren. Als Erinnerung an die dreiwöchige Affäre durfte sich Petitjean eines der gezeigten Werke aussuchen und er wählte „Das Herz“. Es zeigt die Mexikanerin von einer Metallstange durchbohrt, vor ihr liegt ein Herz am Boden. Die Ausstellung war ein großer künstlerischer Erfolg für die Malerin: Zur Eröffnung kam Joan Miró. Wassily Kandinsky sprach ihr großes Lob aus für ihren Malstil. Sie erhielt Glückwünsche von Pablo Picasso, Yves Tanguy und Wolfgang Paalen. Der Louvre kaufte „Selbstbildnis. Der Rahmen“ (Centre Pompidou, Paris) als erstes Werk eines mexikanischen Künstlers des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus verkaufte Frida so gut wie kein Bild. An Nick Muray schrieb Frida zärtliche Liebesbriefe, in denen sie ihre Abscheu vor den französischen „Kanaillen“ freien Lauf ließ. Besonders ärgerte sich die Künstlerin über die Behauptung ihrer Kollegen „links“ zu sein, obwohl sie sich von reichen Leuten aushalten ließen. So schlussfolgerte sie:

„Es war sinnlos hierherzukommen, nur um zu sehen, warum Europa vor die Hunde geht und wie diese ganzen Taugenichtse den Hitlers und Mussolinis Tür und Tor öffnen.“16

Nach der Eröffnung der Pariser Ausstellung reiste Frida Kahlo am 25. März nach New York zurück, wo sie Nickolas Muray wiederzusehen hoffte. Als sich dieser von ihr trennte, war die Mexikanerin vor den Kopf gestoßen. Niedergeschlagen fuhr sich im April 1939 nach Mexiko zurück.

Nationaler Durchbruch

Scheidung und Krise

Im Sommer 1939 trennte sich das Ehepaar Rivera-Kahlo erneut und ließ sich am 6. November scheiden. Kurz danach stellte sie ihr 173,5 x 173 Centimeter großes Bild „Die zwei Fridas“ (Museo de Arte Moderno, Mexiko-Stadt) fertig. Die linke Selbstdarstellung ist eine europäisierte Erscheinung, die linke in Tehuana-Tracht gekleidet. Beide Fridas teilen sich einen Blutkreislauf. In einem Interview gestand sie dem Journalisten Alfonso Manrique 1939, dass „Die zwei Fridas“ der Ausdruck ihrer Einsamkeit sei. Die Künstlerin fühlte sich auf sich selbst zurückgeworfen und dachte, Hilfe nur durch sich selbst erhalten zu können.17 Trotz der Scheidung sahen sich Frida und Diego regelmäßig; Frida machte weiterhin seine Korrespondenz und Administration, half ihm bei seinen Verkäufen.

Seit ihrer Trennung lebte Frida Kahlo in der Casa Azúl. Dort überwältigte sie ihr Körper mit schier unerträglichen Schmerzen. Die Ärzte verordneten ihr stützende Maßnahmen für ihren Rücken. Zusätzlich wurde sie mit einem Zwanzig-Kilo-Gewicht gestreckt. Um die Tortur zu ertragen, griff Frida Kahlo zu Alkohol und wurde depressiv. Um wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen, beantragte Firda Kahlo mit Empfehlung unter anderem ihres Freunds Carlos Chávez (1889–1979) ein Guggenheim-Stipendium. Es wurde ihr nicht zugesprochen, allerdings ist aus diesem Kontext einer der wenigen Texte überliefert, den Frida Kahlo über ihre eigene Kunst geschrieben hat:

„Ich habe vor zwölf Jahren mit dem Malen begonnen, während der Rekonvaleszenz von einem Verkehrsunfall, der mich fast ein Jahr ans Bett fesselte. In all diesen Jahren bin ich bei meiner Arbeit stets dem spontanen Impuls meines Gefühls gefolgt. Ich habe nie einer Schule angehört und bin von niemandem beeinflusst. Ich habe mir von meiner Arbeit nichts anderes erhofft als die Befriedigung, die ich dadurch erfuhr, zu malen und so das auszudrücken, was ich anders nicht sagen konnte.

Ich habe Porträts und figürliche Kompositionen gemalt, außerdem Sujets, bei denen Landschaft und Stillleben im Vordergrund stehen. Ohne mich irgendwelchen Vorgaben zu unterwerfen, fand ich in der Malerei zu einem persönlichen Ausdruck. Zehn Jahre lang habe ich daran gearbeitet, alles wegzulassen, was nicht dem inneren lyrischen Antrieb entsprang, der mich zum Malen bewog.

Da meine Themen stets um meine Empfindungen, meinen Seelenzustand und die tiefsten Reaktionen kreisen, die das Leben in mir hervorrief, habe ich all dies oft in Selbstbildnissen umgesetzt. Sie waren der ehrlichste und wahrhaftigste Ausdruck dessen, was ich in mir und vor mir selbst empfinde.“18 (Frida Kahlo in einem Brief an Carlos Chávez, Oktober 1939)

Die verwundete Tafel

Zu ihrem großen Ziel im Jahr 1940 gehört, an der Surrealistenausstellung in der Galería de Arte Mexicano von Inés Amor in Mexiko-Stadt teilzunehmen. Frida Kahlo war die einzige mexikanische Malerin, die zugelassen wurde. Neben Frida waren Hans Arp, Hans Bellmer, Victor Brauner, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Man Ray und viele andere an der Ausstellung beteiligt. Dies mag sie bewogen haben, das Etikett „Surrealistin“ zu akzeptieren.

Die Kahlo stellte neben „Die zwei Fridas“ auch „Die verwundete Tafel“ (verschollen), das Hauptwerk des Jahres 1939, aus. Mit einer Größe von 121,6 x 245,1 Centimeter war „Die verwundete Tafel" auch eine außergewöhnliche körperliche Leistung der kranken Malerin. Sie stellte ihr Selbstporträt in Abhängigkeit von Leonardo da Vincis „Letztem Abendmahl“ dar. Diego Rivera schlüpfte in die Roll des Verräters Judas, seine Hände auf den Tisch gelegt. Ein Skelett grinst Frida an. Die Kinder der Schwester und Fridas Lieblingstier, das Rehkitz Granizo, ergänzen die Szene.

Selbstbildnisse

Auch im Jahr 1940 malte Frida Kahlo einige Selbstbildnisse, darunter „Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar“. Die Malerin sitzt im Männeranzug und mit kurz geschnittenen Haaren - und trägt dabei schwarze Pumps. Kleidung und Haartracht sind erneut Symbole für Weiblichkeit/Männlichkeit und Reaktionen auf die Trennung von ihrem Mann, der ihre langen Haare besonders liebte.

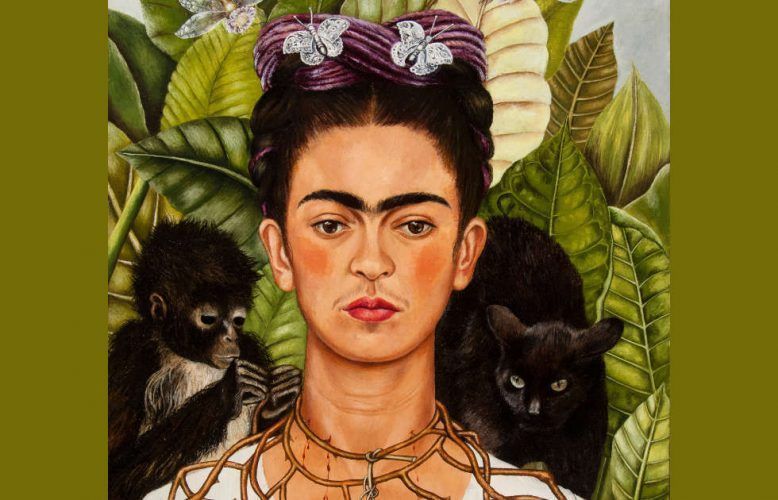

Für Frida Kahlo ist es charakteristisch, „psychische Vorgänge und Konflikte ins (Selbst-)Bild(nis) zu setzen“19. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Künstlerin auch von Werken ihrer Kolleg:innen beeinflusst war. Für das berühmte „Selbstbildnis mit Dornenhalsband (Dr. Leo Eloesser gewidmet)“ griff sie beispielsweise auf Roland Penroses „Winged Domino, Portrait of Valentine“ von 1938 zurück.20 Frida deutete alle Bildmotive in ihrem, mexikanischen Sinn um. Sie legt sich ein Dornenhalsband um, lässt die Schmetterlinge erstarren und einen toten Kolibri (angeblich Zutat im Liebeszauber) hängen. Das Äffchen steht für Lüsternheit, die schwarze Katze für schwarze Magie.

Ermordung Trotzkis

Leo Trotzki, seine Frau und ihr Enkel wurden am 24. Mai 1940 fast Oper eines ersten Attentats. Als er befragt wurde, sagte Trotzki aus, er habe den Lieferwagen eines landesweit bekannten Malers am Tag zuvor in der Nähe seines Hauses beobachtet. Er meinte vermutlich David Alfaro Siqueiros, einen früheren Weggefährten Riveras; doch auch Diego Rivera wurde verdächtigt und gesucht. Rivera musste untertauchen und entkam im Juni 1940 in Richtung San Francisco, wo er ein weiteres Fresko schuf.

Frida war weiterhin für seine Finanzen zuständig und entdeckte in seiner Kunstsammlung ein Werk von ihr, das er über den Kunsthändler Misrachi erworben hatte. Daraus schlussfolgerte Frida, dass sie auf ganzer Linie gescheitert sei:

„Als junges Mädchen wollte ich Ärztin werden und wurde von einem Bus zerquetscht. Ich habe zehn Jahre mit Dir gelebt und Dich letzten Endes nur genervt und gelangweilt, ich habe zu malen begonnen, und niemand macht sich etwas aus meinen Bildern außer mir – und Du kaufst sie, weil Du weißt, dass sie sonst niemand haben will.“21 (Frida Kahlo in einem Brief an Diego Rivera, 11. Juni 1940)

Am 21. August 1940 verletzte der angebliche Trotzkist Mornard alias Ramón Mercader Trotzki mit einem Eispickel so schwer, dass dieser am folgenden Tag im Krankenhaus verstarb.22 Frida Kahlo hatte Mornard Anfang 1939 in Paris kennengelernt und als nicht vertrauenswürdig eingestuft gehabt. Als sie vom Attentäter in der Zeitung las, fühlte sie sich mitschuldig. Die Malerin wurde wirklich auch von den Ermittlern befragt - wie auch ihre Schwester Cristina. Riveras Haus wurde durchsucht, wichtige Gegenstände, auch Zeichnungen und Gemälde, verschwanden dabei. Frida hatte allerdings zuvor die politisch verdächtigen Schriften ausgesondert und im Keller versteckt.

Weiderverheiratung und späte Werke

Im September 1940 flog die kranke und abgemagerte Frida Kahlo zu ihrem Exmann nach San Francisco. Dr. Eloesser hatte mit Rivera gesprochen und Frida zur neuerlichen Annäherung geraten. Nach einigen Tagen in San Francisco hielt sich Kahlo ein Monat lang im Krankenhaus auf, wo sie Kalzium und Elektrotherapie erhielt. Dr. Eloesser disgnostizierte eine Nierenentzündung, die eine Nervenreizung im rechten Bein verursachte. Deshalb wurde die Malerin nicht operiert. Diego Rivera brachte bei einem Besuch den 25-jährigen Heinz Berggruen (1914–2007) mit, der ihm als Assistent und Dolmetscher bei allen Problemen im Zusammenhang mit seinem Auftrag für das Treasure-Island-Fresko im Rahmen der „Golden Gate International Exposition 1939–1940“ half. Berggruen verliebte sich in Frida, und die beiden reisten im November gemeinsam nach New York, wo sie einige Wochen miteinander lebten. Doch noch Frida begann unruhig zu werden und kehrte wieder nach San Francisco und Rivera zurück. Vielleicht, so Berggruen, wollte Frida ihren Exmann mit der Beziehung nur eifersüchtig machen.

Die zweite Eheschließung folgte am 8. Dezember 1940 in San Francisco. Als Grundlage für die neuerliche Ehe hatte sich Frida einige Regeln ausgedacht: finanzielle Eigenverantwortlichkeit beider Partner, die Unterstützung des Haushalts jeweils zur Hälfte und den Ausschluss von Geschlechtsverkehr miteinander. So diente die Casa Azúl als Wohn- und Lebensort, während das Doppelhaus in San Ángel als Diegos Atelier fungierte und auch als Ort seiner Affären. Nachweislich gelang es Frida jedoch nicht, diese Regeln konsequent einzuhalten.

Frida kehrte alleine zu Weihnachten 1940 nach Mexiko zurück. Nun verwandelte sie die Casa Azúl zum künstlerischen Gesamtkunstwerk incl Tieren wie dem aztekischen

Nackthund Señor Xólotl, den Tauben, dem zahmen Fischadler, den Äffchen, den Papageien und dem Truthahnpaar oder dem Kitz Granizo. Rivera ließ später einen neuen Flügel aus dunkelgrauem Lavastein errichten, dazu einen Dachgarten, eine Stufenpyramide, einen Raum für die präkolumbianischen Skulpturen mit einem Wasserbecken.

Als Fridas Vater am 14. April 1941 starb, traf es die Malerin schwer. Darüber hinaus war sie von den internationalen Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg tief betrübt. Krankheit und ausgelassenes Feiern wechselten sich in schnellem Rhythmus ab. Sie malte mehrere sehr ähnliche Selbstporträts für den Kunsthandel. Die Malerin stellte sich als betont weibliche Person mit hochgekämmten Haaren, arrangiert in Form des Undlichkeitszeichens oder dem Uroborus, mit Kopfputz, unterschiedlicher Kleidung.

Das Selbstmarketing Fridas zahlte sich nun aus. Sie wurde in die Ausstellung „Modern Mexican Painters“ am Institute of Modern Art in Boston aufgenommen und vom Erziehungsministerium Mexikos als Gründungsmitglied des „Seminario de Cultura

Mexicana“ ausgewählt. Kahlo sollte mit den anderen 24 Künstler:innen und Intellektuellen die mexikanische Kultur fördern, Ausstellungen und Vorträge organisieren und publizieren.

1943 wurde Frida als einzige Künstlerin neben María Izquierdo (1902–1955) in den Lehrkörper der kurz zuvor durch das Erziehungsministerium gegründeten Maler- und Bildhauerschule La Esmeralda berufen. Auch Rivera gehörte neben anderen Künstlern zu den Lehrer:innen. Für Frida waren wöchentlich zwölf Lehrstunden, auf drei Tage verteilt, vorgesehen. Zu den Unterrichtsfächern gehörten die Grundlagen der Malerei, Kunstgeschichte, anatomische Studien. Die Künstlerin versuchte, den Schüler:innen Achtsamkeit für die Sitten, Bräuche und Lebensgewohnheiten des eigenen Volkes näherzubringen. Nach zwei Jahren verlegte Frida Kahlo den Unterricht nach Coyoacán, da sie die Anreise zur Schule nicht mehr schaffte. Einzig ein harter Kern von vier Schüler:innen nahm die Strapazen der Fahrt auf sich, die sog. „Fridos“: Arturo García Bustos (1926–2017), Guillermo Monroy (*1924), Arturo Estrada Hernández (*1925) und Fanny Rabel (1922–2008). Um ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, organisierte den Fridos Aufträge im Bereich der Wandmalerei.

Anthropologisches Museum

1942 fassten Diego und Frida den Plan, in Anahuacalli bei Coyoacán auf einer Lavaebene im Pedregal-Gebiet ein anthropologisches Museum zu errichten. Das Museum, bekannt als Diegos Pyramide oder auch Rivera-Mausoleum, sollte Diegos Sammlung 50.000 präkolumbianischer Objekte aufnehmen. Das Paar lebte einige Zeit in einem Stall. Die von Rivera entworfene Architektur wurde aus dunklem Vulkangestein erbaut und erinnert an aztekische Pyramiden. Interessanterweise verknüpften Frida und Diego ihre Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft mit ihrem Engagement für die präkolumbianische Epoche. Eröffnet wurde das Museum erst 1964.

Späte Werke

In den 1940er Jahren entstanden einige von Kahlos berühmtesten Bildern, darunter „Selbstbildnis als Tehuana oder Diego in meinen Gedanken“ (1943). In dem Bild dokumentiert die Malerin ihre Liebe zu Diego Rivera, den sie sich gleichsam auf die Stirn tätowiert. Sie selbst tritt als Tehuana mit dem typischen Kopfschmuck, einer stark gefältelten weißen Haube, auf. Ihr Haar ist mit Blumen geschmückt, von denen Gefäße ausgehen, die Kahlos Kopf und den Hintergrund wie feinen Adern überziehen. Einmal mehr arbeitete sich die Künstlerin an der Lebenskraft der Natur, an ihrer Fruchtbarkeit, am Aufgehen in der Natur ab.

In den 1940er Jahren suchte die Malerin ständig nach neuen Ärzten und neuen Therapien. So wurde ihr 1944 ein Stahlkorsett und strenge Bettruhe verordnet. Bis zu ihrem Tod folgten noch weitere 28 weitere Korsette in Spezialanfertigung! Die Künstlerin konnte darin nicht mehr frei atmen, durch die Bettruhe bildeten sich ihre Muskeln zurück. Als ihre Abwehrkräfte schwächer wurden, diagnostizierte man Syphilis und gab ihr Bluttransfusionen, verordnete Sonnenbäder und ein Medikament aus Wismut. Im Familienkreis zeigte sich Frida angsterfüllt und depressiv; ihre Freund:innen kannten sie nur heiter und interessiert an der Umwelt. Einzig das Maler half Frida Kahlo mit ihrem Schicksal umzugehen.

Deshalb malte sie sich als „Die gebrochene Säule“ (1944). Anstelle der Wirbelsäule setzte sich die Künstlerin eine an mehreren Stellen geborene, antike Säule ein.23 Der Leib ist vorne geöffnet, um den Blick auf die Verletzung freizugeben. Die Haut ist von Nägeln übersät, die Landschaft im Hintergrund ist aufgerissen und geschorft. Tränen rinnen aus ihren Augen, aber das Gesicht ist starr. Wie sehr sich die Künstlerin mit der Kunstgeschichte beschäftigt hat, zeigt das drapierte Lendentuch, das sie manieristischen Vorbildern entlehnte.24

Für das Bild „Moses oder der Sonnenkern“, ein Auftragswerk, erhielt Frida Kahlo bei der jährlichen Kunstausstellung im Palacio de Bellas Artes von Mexiko-Stadt 1946 den zweiten Preis. Dem Kind Moses im Körbchen verlieh sie die Züge ihres Mannes. Weiters versammelte Kahlo Götter und Göttinnen aller möglichen Weltregligionen. Bei der Verleihung erklärte die Künstlerin, dass sie Vorgänge und Bilder, die sie beim Lesen beschäftigten,

„auf meine eigene (sehr konfuse) Weise verallgemeinert […]. Was ich eindringlicher und klarer darstellen wollte, ist die Erkenntnis, dass der Drang des Menschen, sich Helden und Götter zu erschaffen oder vorzustellen, in purer Angst begründet ist. Angst vor dem Leben und vor dem Tod.“25

Nach einer Operation in New York, bei der vier Wirbel miteinander verbunden wurden, malte Kahlo trotz Verbots im Krankenhaus „Der verletzte Hirsch“ (1946). Ihr Reh Granizo war das Vorbild, ihren eigenen Kopf setzte sie auf den Rehkörper, durchbohrt von neun Pfeilen. Das Tier springt über einen am Boden liegenden, belaubten Zweig. Ob die Künstlerin damit auf die aztekische Sitte anspielen wollte, einen Zweig auf ein frisches Grab zu legen, damit der/die Verstorbene den Weg ins Paradies finden möge.

Zunächst wirkte es, als habe die Operation den gewünschten Erfolg gezeitigt. Auch die neue Liebe zum katalanischen Zeichner, Maler und Karikaturisten Josep/José Bartolí (1910–1995) beflügelte sie. Im Oktober 1946 kehrte Frida zurück nach Coyoacán. Da sowohl Frida als auch Diego 1947 Geldsorgen hatten, beschloss Frida, das große Haus in Coyoacán zu vermieten. Sie plante die Errichtung einer kleinen Wohnung auf dem Grundstück, im ersten Patio, und quartierte sich übergangsweise bei der Schwester Cristina ein. Im Folgejahr (1947) zeigten sich die negativen Auswirkungen der Operation. Frida war abhängig von Narkotika geworden. Sie kämpfte mit einer Anämie und einer Pilzerkrankung an der rechten Hand, nahm weiterhin ab und sollte das Stahlkorsett alcht Monate lang tragen. Dabei war ihr nur zwei Stunden pro Tag das Malen erlaubt, und sie sollte viele Ruhepausen einlegen.

In ihren Selbstporträts stellte sie sich immer männerlicher dar. Zudem wird ihr Blick immer durchdringender, das Gesicht immer scharfkantiger (stärker betonte Augenbrauen, dunkle Augenringe, stärkere Mund-Nasen-Falten). Weitere Bilder schildern das immer mütterlichere Verhältnis zu Diego Rivera, den sie als ihr Kind darstellte.

Bis Anfang 1950 verschlechterte sich Frida Kahlos Gesundheitszustand so sehr, dass sie wieder ins Krankenhaus musste. Im American British Cowdray Hospital wollte Dr. Juan Farill ein Implantat in die Wirbelsäule einsetzten und so den Fuß retten. Das Implantat wuchs nicht an, die Wundheilung verzögerte sich, die Wunde infizierte sich, die Zehenglieder fielen wegen Wundbrandes im Fuß ab. Frida wurde erneut operiert - bis November hatte sie sieben Operationen über sich ergehen lassen müssen.

Frida wurde von der Psychologin Olga Campos (1923–1997) interviewt, die damals zur Psychologie des Schaffensprozesses bei bildenden Künstler:innen forschte. Mit Frida Kahlo sprach sie ab dem 5. Juli 1949 und über das Jahr 1950 hinweg. Ende des Jahres begann sie wieder zu malen, ein Familienporträt mit 13 Bildnissen und einen Embryo (unvollendet). Frida verließ das Krankenhaus im Rollstuhl, aber sie malte für ihren Arzt das „Selbstbildnis mit Bildnis Dr. Farill“ (1951). Danach verschlechterte sich Fridas Gesundheitszustand immer mehr, so dass sie eine Kreankenschwester, Judith Ferreto, einstellte (1953). Der Hüne Chucho trug Frida herum, badete sie, half ihr beim Auskleiden. Daneben unterstützten sie Freundinnen wie María Félix, Dolores del Río, ihre Schwestern (vor allem Christina als Hausfrau) und die aus Argentinien stammende Kunsthistorikerin Raquel Tibol (1923–2015). Die ab 1952 entstandenen Werke sind zumeist Stillleben. Einige Kritiker haben bemerkt, dass man hier den Missbrauch von Betäubungsmitteln und MOrphium sehen könne. So bediente sich die Künstlerin einer groben, fahrigen Malweise, aggressiv empfundenen Farben, eines dickeren Farbauftrags und einer anderen Pinselführung.

Zu Beginn des Jahres 1953 schlug die Galeristin Lola Álvarez Bravo vor, Frida durch eine große Retrospektive in ihrer Galerie zeitgenössischer Kunst zu ehren – die erste

in Mexiko und bis dato unüblich bei lebenden Künstler:innen (ab 13.4.1953). Die Malerin arbeitete wie im Rausch und stellte sogar die Einladungen selbst her. Die Eröffnung war der Höhepunkt ihrer Karriere. Um seiner Ehefrau die Teilnahme zu ermöglichen, ließ Diego Rivera ein Bett in den Ausstellungsräumen aufstellen und die Künstlerin mit einem Krankenwagen bringen. Geschmückt und aufwändig frisiert wurde Frida Kahlo zur Eröffnung getragen. Betäubt mit einer riesigen Dosis Schmerzmittel, überstand die Künstlerin das Fest.

Zu Kahlos letzten Bildern 1953/54 gehören drei Selbstbildnisse: „Selbstbildnis mit dem Bildnis Diegos auf der Brust“ (1953), „Selbstbildnis mit Stalin“ oder „Frida und Stalin“ (um 1954) und „Der Marxismus wird die Kranken heilen“ (1954). Das letzte große Selbstbildnis zeigt die Künstlerin im Tehuana-Rock. Die Hand von karl Marx umklammert im Hintergrund den Hals eines Mannes mit Zylinder und Körper des Weißkopfseeadlers, ein Symbol für den US-Kapitalismus (Uncle Sam). Frida steht mit einem Korsett vor den Betrachter:innen mit einem roten Buch in der Hand. Zwei helfende Hände haben eine unklare Bedeutung. Ihre Krücken lehnen an den Seiten. Eine weiße Friedenstaube flattert von links oben auf einer Weltkugel reitend in das Bild. Karl Marx mit weißem Rauschebart ist auf dem Bild dem Herrgott oder einem Heiligen gleichgesetzt, er schaut gütig auf die Szene. In ihren späten Bildern entwickelte Frida Kahlo einen fast religiös aufgeladenen Marxismus, den sie im Stil eines christlichen Votivbildes zu vermitteln trachtete.

Kahlos Mal- und Tagebuch

Irgendwann zwischen 1942 und 1944, im Alter von 35/37 Jahren, begann Frida Kahlo ein sog. Mal- und Tagebuch zu führen (→ Renate Kroll: Blicke die ich sage. Frida Kahlo. Das Mal- und Tagebuch). Eine „Gattungszuschreibung“ im klassischen Sinn lässt sich für dieses Werk kaum finden. Es verbindet Charakteristika von einem Malbuch und Poesiealbum, einer Briefsammlung und Gedankensammlung, eines Gedichtbandes, einem Erinnerungsbuch, lyrische Ergüsse befinden sich neben Gedanken zu Kunst, Theater, Maltechniken, das Beschwören von Liebe und Schmerz fügt sich an politische Kommentare und Statements zu Künstlern und Literaten.

Frida notierte ihre Stimmungen, Gefühle und Gedanken bis zu ihrem Tod in dem Tagebuch. Sie schrieb und malte gleichermaßen. Im Gegensatz zu ihren gemalten Selbstporträts wollte die Künstlerin diese Texte nie veröffentlicht wissen. Dass diese Notate den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, erweitert das Bild auf Frida Kahlo als Künstlerin ungemein. Sie arbeitete aus dem Unbewussten - und damit "surrealer" als in ihrer Malerei -, beispielsweise indem sie mit dem Automatismus in den Klecksografien spielte. Im Vergleich zu ihrem malerischen Werk sind die Tagebuchaufzeichnungen variantenreich und mit unterschiedlichsten Malwerkzeugen ausgeführt (Buntstift, vielfarbige Tinten, Wasserfarben, Wachstifte).

Häufig setzte sich Frida Kahlo in ihren Einträgen mit ihrer Liebe zu Diego Rivera auseinander. Sie beschrieb sie als erotisch, mütterlich, allumfassend und mystisch. In ihrer Fantasie erschuf sie ein mystisches Liebespaar, das unauflöslich miteinander verbunden ist. Weitere Themenkomplexe sind die mexikanische Kultur (Totenkult mit tanzenden Skeletten), die altmexikanische Religion und der Kommunismus (mit christlicher Ikonografie), ihre gesundheitlichen Einschränkgungen, ihre Einsamkeit.

Werke: Kahlo zwischen Neuer Sachlichkeit und Surrealismus

Das Werk Frida Kahlos entwickelte sich ab 1926 zwischen Neue Sachlichkeit und Surrealismus. Sie strebte danach, die sichtbare Welt in Porträts und Stillleben gleichsam wie eine Fotografin einzufangen und festzuhalten. In kleinen bis mittleren Formaten arbeitete sie mit feinsten Pinseln und minutiösen Strichen. Kahlos Zeichnungen zeigen deutlich, dass klar gezogene Umrisse und das Herausarbeiten der Körperlichkeit mittels Licht und Schatten zu den wichtigsten stilistischen Kriterien ihres frühen Werks zählen. Im Laufe der Jahre entwickelte Frida Kahlo auch Interesse an der Wiedergabe von Texturen und Oberflächen. Einige Arbeiten wirken „naiv“ und am Porträttypus der italienischen Frührenaissance orientiert, beispielsweise nimmt das „Selbstbildnis mit Samtkleid“ (1926) durch Haltung und Hintergrundlandschaft auf Sandro Botticellis „Geburt der Venus“ Bezug.

Andererseits machen viele ihrer Bilder ab 1931 eine „surreale“ Welt visuell zugänglich, die der Künstlerin zufolge keine Träume sondern ihre Lebenswirklichkeit, vielleicht am besten als ihre Gedankenwelt beschreibbar, wiedergeben. Auch wenn André Breton 1938 anlässlich eines Besuchs in Mexiko (gemeinsam mit Jacqueline Lamba) fasziniert vom „genuinen Surrealismus ihrer Werke“ sprach und ihr eine Ausstellung in Paris versprach, so wollte sich Kahlo nie als „Surrealistin“ bezeichnet wissen. Stattdessen schlug sie vor, ihre Gemälde autobiografisch zu interpretieren. Sie würde keine Träume malen, sondern ihr Leben! So bestand die Malerin auch auf ihre Unabhängigkeit.

Aktuell geht man davon aus, dass die „surrealen“ Erscheinungsweisen in Kahlos Werken, eine Interpretation der westlichen Welt sind, welche die mexikanischen Vorstellungen unterschlägt. Frida Kahlo stellte die sie umgebende Welt (und auch die von ihre porträtierten Menschen) in der mexikanischen Tradition dar. Dies schließt ein gleichzeitiges Werden, Blühen und Vergehen ein. Metamorphosen, so zeigten sich viele Mexikaner:innen ihrer Generation überzeugt, wären zwischen Natur und Kultur, zwischen den Menschen und ihrer Umgebung jederzeit möglich.26 Deshalb konnte Frida Kahlo auch behaupten, dass sie die Welt so darstelle, wie sie sie wahrnehme - ohne Verbindungen zu Methoden und Theorien des Surrealismus zu haben.27

Am 1. November 1938 eröffnete die erste Einzelausstellung Kahlos in der die New Yorker Julien Levy Gallery, wo sie 25 ihrer Werke zeigte. André Breton schrieb das Vorwort zum Katalog.

Nach dem Jahreswechsel reiste Frida Kahlo nach Paris, wo am 10. März 1939 in der Pariser Galerie Renou et Colle die von Breton und Marcel Duchamp organisierte Kahlo-Ausstellung eröffnet wurde. Sie sehen waren 17 Werke Kahlos, Fotografien von Manuel Álvarez Bravo und Objekte aus Bretons Sammlung mexikanischer Volkskunst. Der Louvre erwarb Kahlos „Selbstbildnis ,Der Rahmen‘“. Damit wurde es das erste Werk eines mexikanischen Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts in dem renommierten Museum.

Zwei ihrer Werke - „Die zwei Fridas“ und „Die verwundete Tafel“ - waren 1940 in die „Internationale Ausstellung des Surrealismus“ in Mexiko Stadt zu sehen. Im selben Jahr nahm sie an Gruppenausstellungen in San Francisco und New York teil. Obwohl ihre internationale Bekanntheit gestiegen war, erhielt Kahlo das Guggenheim-Stipendium nicht zugesprochen. Wichtige Ausstellungsbeteiligungen im Jahr 1942 waren ihre Teilnahme an der „Portraits of the 20th Century“ im MoMA und „First Papers of Surrealism“ im einstigen Wohnsitz des früheren amerikanischen Botschafters Whitelaw Read. 1943 wurde sie eingeladen, an den Ausstellungen „Un Siglo del Retrado en México“ in Mexiko-Stadt, „Mexican Art Today“ in Philadelphia und „Women Artists“ in Peggy Guggenheims New Yorker Galerie. Für das Gemälde „Moses“ oder „Der Sonnenkern“ erhielt Frida Kahlo 1946 den Nationalpreis für Malerei und ein staatliches Stipendium. Ihre erste Einzelausstellung in Mexiko fand erst im April 1953 statt. An der Eröffnung konnte sie nur noch am Bett liegend teilnehmen.

Dass sich das Werk der Mexikanerin jedoch nicht nur aus persönlich Erlebt- und vor allem Erleidetem speist, wird schnell klar. Es verrät eine mehrfache kulturelle Prägung: Spuren archaisch-ägyptischer (siehe das Fragment eines Freskos, das stark an Mumienporträts erinnert), christlicher (Ikonenmalerei) aber auch zeitgenössischer Malerei, präkolumbianischer, folkloristisch-mexikanischer, mystischer und zivilisatorischer Diskurse sind nachweisbar. Frida Kahlo gelingt es zudem, diese Themenkomplexe in Bilder voll leuchtender Farben zu fassen.

Eines der wichtigsten Themen im Werk von Frida Kahlo sind ihre Selbstbildnisse - kaum eine Künstlerin vor oder nach ihr hat so viele davon geschaffen. Diese schonungslosen Selbstoffenbarungen waren in den 1970ern den Grund, warum Frida Kahlo zur Kultfigur der Frauenbewegung geworden ist. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass viele ihrer Werke Kahlos Kenntnis sowohl in Emblematik als auch Ikonografie der europäischen und amerikanischen Kunstgeschichte dokumentieren; die in ihnen verschlüsselten Botschaften werden erst in den letzten Jahren politisch verstanden.

Kommunistin und Mexikanerin

Ihre Leben und ihre Kunst sind ohne ein Verständnis für ihre politischen Überzeugungen, aber auch ohne die Künstler:innen, die in den 1930er Jahren nach Mexiko strömten, nicht zu verstehen. Obschon sich Kahlo selbst als Athetistin und Anhängerin des Kommunismus beschrieb, ist ihr Werk von christlicher Ikonografie durchwachsen.

Die persönliche Thematik und die überschaubare Größe von Frida Kahlos Bildern standen in scharfem Kontrast zu der Arbeit ihrer angesehenen Zeitgenossen, den mexikanischen Muralisten. Die mexikanische Wandmalerei-Bewegung, die im Zuge der mexikanischen Revolution begann und von der Regierung unterstützt wurde, zielte darauf ab, monumentale Wandbilder zu schaffen, die die nationale Geschichte darstellten und die Identität des Landes mitprägten. Als bekennende Kommunistin, wie ihre Kollegen Rivera, José Clemente Orozco und David Alfaro Siqueiros, äußerte Frida Kahlo den Wunsch, „etwas Nützliches für die kommunistische revolutionäre Bewegung“ zu malen, doch ihre Kunst blieb „weit entfernt von Arbeiten, die der Partei dienen könnten“. Trotzdem beteiligte sie sich an der Erhebung der indigenen Kultur Mexikos durch Gleichaltrige, sammelte leidenschaftlich mexikanische Volkskunst und nutzte häufig ihre Motive und Techniken. In „Meine Großeltern, Meine Eltern und ich“ (1936, MoMA) arbeitete sie mit dem Format eines Retablos, das sind kleine Andachtsbilder auf Metallplatten. In ihrem sorgfältig konzipierten, extravagante Auftreten, wobei sie bunte Trachten und präkolumbianischen Schmuck trug, entwarf sie eine mexikanische Identität, die sie performativ darstellte.

Die Mexikanerin stellte Frida Kahlo vor allem durch ihre Kleidung dar. Sie kleidete sich wie eine Tehuana, ein traditionsreiches Kostüm aus Tehuantepec (Oaxaca). Die Künstlerin ließ sich nicht nur darin fotografieren oder stellte sich in ihren vielen Selstbildnissen damit dar, sondern trug die Tracht auch im Alltag.

Krankheit und Tod

Bereits 1944 verschlechterte sich Frida Kahlos Gesundheitszustand so weit, dass sie ein Stahlkorsett tragen musste. Zwei Jahre später musste sie sich mehreren Operationen an der Wirbelsäule unterziehen. Am 27. Juli 1953 war der Malerin der rechte Unterschenkel aufgrund einer Infektion (Wundbrand) amputiert worden. Rivera hatte in der Zwischenzeit eine Affäre mit Emma Hurtado, weshalb Kahlo einen Selbstmordversuch unternahm. Erst als sie die Prothese mit rotledernen Spezialstiefeln überziehen konnte, nahm sie diese Hilfe an. Drei Monate nach der Operation konnte die Malerin wieder kurze Strecken selbst gehen. Dennoch: Die Schmerzen, die Depression und der Missbrauch führten zur Wesensveränderung. Frida Kahlo wurde hypernervös, streitlustig, empfindlich gegen Geräusche und Kinder, aggressiv.

Gegen Ende Juni 1954 erkrankte sie an einer Lungenentzündung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dennoch nahm sie am 2. Juli an einer Demonstration gegen die Intervention der USA in Guatemala teil. Nach vier Stunden im Regen kehrte die Lungenentzündung wieder zurück. Ihren Geburtstag am 6. Juli feierte sie mit hundert Menschen ausgelassen.

Frida Kahlo starb in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1954 in Mexiko-Stadt vermutlich an einer Lungenembolie (amtlich festgehaltene Todesursache). Frida Kahlos Sarg wurde ehrenhalber in der großen Halle des Palasts der Schönen Künste aufgebahrt, bedeckte ihn mit einer roten Fahne, geschmückt mit Hammer und Sichel. Wie sie es verfügt hatte, wurde ihr Leichnam verbrannt. Die Urne mit ihrer Asche steht in der Casa Azul, dem Blauen Haus.

Noch acht Tage vor ihrem Tod hatte die Malerin ein Werk geschaffen, ein Stillleben mit Melonen, in das sie ihr Lebensmotto einritzte: „Viva la vida! [Es lebe das Leben!]“

Fridamanie - Frida Kahlos Nachruhm

Die Frauenbewegung der 1970er Jahre entdeckte Frida Kahlo als Ikone des Leidens unter dem Machismus und des Aufbegehrend dagegen. Diese feministische Perspektive auf Kahlo bildete die Basis für ihren Ruhm in den USA und in Europa.

Seit den 1980ern erlebt das Werk der Antikapitalistin und Kommunistin einen weltweiten, ungebrochenen Boom. Eine internationale „Fridamanie“ war ausgebrochen, die malende Frau von Diego Rivera „bekam“ eine eigene Geschichte. Ihr Vermächtnis wird jedoch bis heute weniger in politischen Dimensionen gelesen als im Persönlichen verortet. Die von ihr verwendeten Symbole für Mutterschaft, Abfolge von Generationen, Werden und Vergehen, für Liebe, Schmerz und Leid aber auch für das Geheimnis des Lebens sind gleichermaßen verständlich wie abgründig. Diese Intimität der Themen, die Direktheit ihrer Vermittlung und ihre geheimnisvoll-bekannte, immer aber individuelle Bildsprache machen die Faszination ihres Werks aus - über die Bewunderung einer offenbar starken und leidenschaftlichen Frau mit schillernder Persönlichkeit und hoher Sensibilität für Selbstdarstellung hinaus.

So ist es in ihrem Werk und Nachruhm immer schwierig zwischen Legende, Mythos, Selbstdarstellung und Lebensrealität zu unterscheiden. Denn wie kann eine seit einem Unfall 1925 jahrelang unter chronischen Schmerzen leidende, 46-jährige Frau knapp ein Jahr vor ihrem Tod in ihr Tagebuch schreiben?

„Trotz meiner langen Krankheit fühle ich eine riesige LEBENSLUST.“ (30. Januar 1953)

Frida Kahlo Museum / Casa Azul

Frida Kahlo verfügte in ihrem Testament, dass für 50 Jahre, ihre Lebenswelt in der Casa Azul, dem Blauen Haus, nicht angetastet werden dürfe. Am 25. September 1957, wenige Monate vor seinem Tod, überantwortete Diego Rivera seiner Freundin und Sammlerin Dolores Olmedo die Verantwortung für die Frida Kahlo und Anahuacalli Museen. Alle Objekte sollten in einem der Badezimmer der Casa Azul verwahrt werden und für 15 Jahre versiegelt werden. Ein weiteres Badezimmer, der Keller und verschiedene Truhen wie auch Wandschränke wurden nicht versiegelt. Dennoch blieb die Zeit in der Casa Azul gleichsam stehen.

Ende 2003 veranlasste das Comité Técnico del Fideicomiso mit seinem Generaldirektor Carlos Philipps Olmedo die Entsiegelung der verschlossenen Räume in der Casa Azul. Daher wurden erst zu diesem Zeitpunkt viele ihrer persönlichen Besitzümer bekannt. Die außergewöhnliche Sammlung konnte nach vierjähriger Reinigung, Restaurierung und Katalogisierung ab 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Sie umfasst mehr als 6.500 Fotografien28, 22 meist politische Dokumente und etwa 300 Kleidungsstücke aus dem Besitz der Künstlerin. Dazu kommen noch Zeichnungen (30 noch unbekannte Zeichnungen wurden entdeckt), Spielzeug und andere Besitztümer.29

Seither ist es möglich, den persönlichen Kleidungsstil von Frida Kahlo besser einzuschätzen. Kahlos Kleider, Schmuckstücke, Accessoires und Schuhe zeigen einen farbenfrohen, an Texturen und Oberflächen reichen sowie fantasievollen Stil. Gleichzeitig trat die Künstlerin authentisch und respektlos auf. Sowohl ihre (geschlechtliche wie nationale) Identität als auch ihr Umgang mit ihrem von Krankheiten gezeichneten Körper lassen sich von den Kleidungsstücken ableiten.30 So vermittelt Kahlos vestimentärer Ausdruck sowohl Unabhängigkeit wie den Versuch, ihrem Mann zu gefallen, den Stolz auf ihre Herkunft als auch die Neue Frau, die schon mal Hosen trägt.

Literatur zu Frida Kahlo

- Annette Seemann, Viva la Vida! Frida Kahlo, Berlin 2021.

- „Viva la Frida!“ (Ausst.-Kat. Drents Museum, Assen, 2021–2022), Assen 2021.

- Marc Petitjean, Das Herz – Frida Kahlo, München 2021.

- Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo, hg. von Ingrid Pfeiffer (Schirn Kunsthalle Frankfurt, 13.2.–24.5.2020; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebak, 18.6.–27.9.2020), München 2020.

- James Oles, Klatsch in Silber auf Gelatine, in: Hilda Trujillo Soto und Pablo Ortiz Monasterio, Frida Kahlo – ihre Fotografien, München/London/New York 2019.

- Frida Kahlo. Beyond the Myth, hg. von Diego Sileo (Ausst.-Kat. Museo delle culture), Mailand 2018.

- Frida Kahlo. Oltre il mito, hg. v. Diego Sileo (Ausst.-Kat. Museo delle Culture (MUDEC), Mailand), Mailand 2018.

- Diego Sileo, Biografia de Frida Kahlo, S. 12–35.

- Hayden Herrera, Il ritorno di Frida Kahlo, S. 67–82.

- Mario Sartor, Frida Kahlo: Tra contemporaneità e rucupero del passato, S. 97–119.

- Diego Rivera and Frida Kahlo in Detroit (Ausst.-Kat. Detroit Institute of Arts), Detroit 2015.

- Frida Kahlo / Diego Rivera. L'art en fusion (Ausst.-Kat. Musée d'Orsay, Paris, 2013–2014), Paris 2013.

- Frida Kahlo. Retrospektive, hg. von Helga Prignitz-Poda (Ausst.-Kat. Martin-Gropius-Bau, Berlin; Bank Austria Kunstforum, Wien) München 2010.

- Helga Prignitz-Poda, Die chiffrierte Liebesgeschichte und chiffrierte Geheimschriften im Werk von Frida Kahlo, S. 18–35.

- Jeannette Zwingenberger, Frida Kahlos Körperträume, S. 66–73.

- Florian Steininger, Ein paar kleine Dolchstiche, 1935, S. 108.

- Helga Prignitz-Poda, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940, S. 126.

- Florian Steininger, Die zerbrochene Säule, 1944, S. 146.

- Helga Prignitz-Poda, Moses oder der Sonnenkern, 1945, S. 156.

- Judy Chicago, Frances Borzello, Frida Kahlo. Face to Face, München 2010.

- Salomon Grimberg (Hg.), Frida Kahlo: Bekenntnisse, München/Berlin 2009.

- Olga Campos, Interview mit Frida Kahlo, S. 55–112.

- Carlos Phillips Olmedo, Fridas Kleider. Aus dem Museo Frida Kahlo, Mexico City/München 2009.

- Teresa del Conde, Frida Kahlo. Eine außergewöhnliche Erscheinung, S. 27–50.

- Marta Turok, Fridas Garderobe: Ethnische Trachten und Ethno-Mix, S. 51–174.

- Frida Kahlo (Ausst.-Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg), Hamburg 2006.

- Frida Kahlo, hg. v. Emma Dexter (Ausst.-Katalog Tate Modern London) München 2005.

- Emma Dexter, Die universale Dialektik Frida Kahlos, S. 11–30.

- Gannit Ankori, Frida Kahlo. Das Gewebe ihrer Kunst, S. 31–46.

- Raquel Tibol (Hg.), Frida Kahlo. „Jetzt, wo Du mich verläßt, liebe ich Dich mehr denn je“. München 2004.

- Frida Kahlo, Gedanken zu einem meiner Gemälde, S. 265.

- Annette Seemann, Frida Kahlo. „Ich habe mich in eine Heilige verwandelt“. München 2002.

- Marta Zamora (Hg.), Frida Kahlo. Cartas Apasionadas, Bern/München/Wien 1999.

- Heinz Berggruen, Hauptweg und Nebenwege. Erinnerungen eines Kunstsammlers, Berlin 1996.

- Frida Kahlo, Gemaltes Tagebuch, München 1995.

- Das Blaue Haus. Die Welt der Frida Kahlo, hg. von Erika Billeter (Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt), Frankfurt am Main 1993.

- Hayden Herrera, Frida Kahlo. Malerin der Schmerzen – Rebellin gegen das Unabänderliche, Frankfurt a. M. 1987.

- Frida Kahlo and Tina Modotti (Ausst.-Kat. Whitechapel Art Gallery, London; Haus am Waldsee, Berlin; Kunstverein Hamburg; Kunstverein Hannover), London 1982.

Alle Beiträge zu Frida Kahlo

Hier findest Du alle Kahlo-Ausstellungen 2023 → Frida Kahlo: Ausstellungen 2023

Hier findest Du alle Kahlo-Ausstellungen 2020 → Frida Kahlo: Ausstellungen 2020

Hier findest Du alle Kahlo-Ausstellungen 2019 → Frida Kahlo 2019

- Helga Prignitz-Poda, Die chiffrierte Liebesgeschichte und chiffrierte Geheimschriften im Werk von Frida Kahlo, in: Frida Kahlo. Retrospektive, hg. v. Helga Prignitz-Poda (Ausst.-Kat. Martin-Gropius-Bau und Bank Austria Kunstforum), München/Berlin/Wien 2010, S. 18–35.

- Diese Biografie entstand durch die Zusammenschau der Kahlo-Kataloge und Bücher, die seit etwa 2010 erschienen sind. Die jüngste hier verarbeitete Publikation ist: Annette Seemann, Viva la Vida! Frida Kahlo, Berlin 2021.

- Siehe: Raqel Tibol, Frida Kahlo, 1977.

- Zitiert nach Annette Seemann, Viva la Vida! Frida Kahlo, Berlin 2021, S. 14.

- Erst 1920 war diese Schule für Mädchen geöffnet worden. Kahlo war eines von 35 Mädchen von insgesamt 2.000 Schüler:innen.

- Hayden Herrera, Frida Kahlo. Malerin der Schmerzen – Rebellin gegen das Unabänderliche, Frankfurt a. M. 1987, S. 47. Zitiert nach Seemann 2021, S. 23.

- Raquel Tibol (Hg.), Frida Kahlo. »Jetzt, wo Du mich verläßt, liebe ich Dich mehr denn je«. München 2004, S. 52., Zitiert nach S. 26.

- Tibol (Hg.), Frida Kahlo, S. 55f.

- Marta Turok, Fridas Garderobe: Ethnische Trachten und Ethno-Mix, in: Carlos Phillips Olmedo u. a., Fridas Kleider. Aus dem Museo Frida Kahlo, Mexico City/München 2009, S. 51–174, hier S. 57.

- Zitiert nach Tibol (Hg.), Frida Kahlo, S. 125. Darüber hinaus ist die Liebesbeziehung zu Georgia O'Keeffe nicht belegt.

- Nach der Geburt ihres jüngeren Kindes war Cristina von ihrem Mann verlassen worden und lebte im Blauen Haus in Coyoacán. Annette Seemann, Frida Kahlo, Berlin 2021, S. 50.

- In einem Brief an Ella und Bertram Wolfe vom 18. Oktober 1934 schrieb sie, sie wäre ohne ihn nur eine Stück Dreck, nichts wert, zu nichts fähig, und käme nicht ohne ihn zurecht. Siehe: Marta Zamora (Hg.), Frida Kahlo. Cartas Apasionadas, Bern/München/Wien 1999, S. 63 f.

- Zitiert nach: Marta Zamora (Hg.), Frida Kahlo. Cartas Apasionadas. Bern/München/Wien 1999, S. 67 f.