Hamburg | Hamburger Kunsthalle: Romantischer Surrealismus Surrealismus und Romantik | 2025

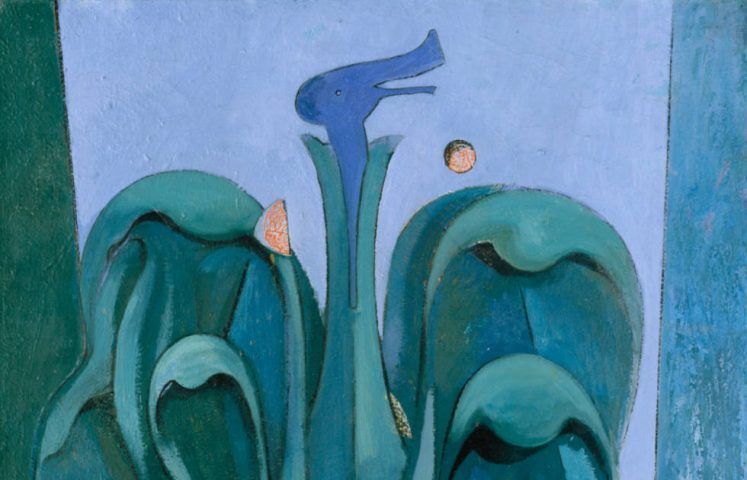

Max Ernst, Menschliche Figur (Figure Humaine), Detail, Öl auf Leinwand, 114 x 94,5 x 8 cm (Hamburger Kunsthalle, Geschenk Dieter Scharf, Hamburg 1998, © Hamburger Kunsthalle / bpk © VG Bild-Kunst, Bonn, Foto: Elke Walford)

Die Begegnung mit dem Wunderbaren – Traumwelten, Nachtseiten, Gemeinschaftsabenteuer, magische Wälder und innere Kosmen, gelebte Poesie – der Surrealismus öffnete dem 20. Jahrhundert alle Sinne und prägte es wie keine andere Bewegung.

Romantischer Surrealismus

Deutschland | Hamburg:

Hamburger Kunsthalle

12.6. – 12.10.2025

Romantischer Surrealismus in Hamburg 2025

Anlässlich seiner Gründung vor 100 Jahren in Paris präsentiert die Kunsthalle über 150 internationale Ikonen wie Entdeckungen vor dem Hintergrund einer ihrer wichtigsten Wahl- und Geistesverwandtschaften: der deutschen Romantik. Neben expliziten Hommagen machen anregende Begegnungen von Schlüsselwerken und Gruppen die Affinitäten und Unterschiede deutlich: Haltungen, Themen, Motive oder Arbeitsverfahren von Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Novalis, Achim und Bettina von Arnim u. a. hatten für Max Ernst, Meret Oppenheim, André Masson, Valentine Hugo, Salvador Dalí, Toyen, René Magritte u. a. überraschende Bedeutung bei ihrer Suche nach einer revolutionären Kunst.

Das Projekt bildet einen einzigartigen Schwerpunkt innerhalb der europäischen Jahrhundertfeier des Surrealismus und entsteht in erstmaliger Kooperation mit dem Centre Pompidou, Paris.

Quelle: Hamburger Kunsthalle

Bilder

- Max Ernst, Menschliche Figur (Figure Humaine), Öl auf Leinwand, 114 x 94,5 x 8 cm (Hamburger Kunsthalle, Geschenk Dieter Scharf, Hamburg 1998)

- Phillip Otto Runge, Der Morgen, aus: DIE TAGESZEITEN, Radierung und Gravur, 711 x 477 mm (Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett)