Köln | Käthe Kollwitz Museum: Berliner Realismus Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix. Sozialkritik – Satire – Revolution

Werner Scholz, Am Bülowbogen, Detail, um 1930, Farblithographie (© Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Leihgabe aus Privatbesitz, Hamburg)

Berliner Realismus meint eine Tradition des sozialkritischen Realismus, der von Künstlerinnen und Künstlern der Berliner Secession um 1900 begründet und in der Kunst der Weimarer Republik zu einem Höhepunkt geführt wurde. Obschon die herrschende Elite unter Kaiser Wilhelm II. vor dem Ersten Weltkrieg den Realismus als „Rinnsteinkunst“ verunglimpfte, arbeiteten Käthe Kollwitz, Hans Baluschek und Heinrich Zille konsequent an der bildlichen Verarbeitung von sozialen Missständen in Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg verschärften vor allem Künstler des Verismus, u.a. Otto Dix, George Grosz, den Ton in ihren Werken (→ Neue Sachlichkeit). Zu den immer wiederkehrenden Motiven gehören Krieg, Revolution, Kapitalismuskritik, soziale Ungleichheit, Armut und Prostitution.

Berliner Realismus. Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix

Deutschland | Köln: Käthe Kollwitz Museum

10.10.2019 – 5.1.2020

Warum entstand der Berliner Realismus in der Hauptstadt?

Dass diese Form des realistischen Gestaltens mit beschreibendem bis anklagendem Ton gerade in Berlin entstand, ist kein Zufall. Die Haupt- und Residenzstadt des deutschen Kaiserreichs hatte sich vor allem seit der Reichsgründung 1871 zu einem Hot Spot der Schwerindustrie entwickelt. Bereits 1877 war die Bevölkerung auf eine Million Menschen angewachsen und 1905 wurde die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Weder auf infrastruktureller noch sozialer Ebene konnte die Millionenmetropole ihre Bevölkerung gut versorgen. Nur eine Zahl sei genannt: Die Kindersterblichkeit lag bei 25 Prozent!

- Hans Baluschek, Berliner Rummelplatz, 1914, Öl auf Leinwand (© Bröhan-Museum, Berlin, Foto: Martin Adam, Berlin)

- Werner Scholz, Am Bülowbogen, um 1930, Farblithographie (© Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Leihgabe aus Privatbesitz, Hamburg)

Kollwitz – Baluschek - Zille

Die aus heutiger Perspektive berühmteste Vertreterin des Berliner Realismus ist zweifellos Käthe Kollwitz. Ihre Glaubwürdigkeit basiert zum einen auf ihrer Ehe mit einem Kassenarzt und zum anderen auf ihrer Fähigkeit, das Gesehene und Erlebte in symbolischer Form zu Kunstwerken zu verwandeln. Bereits mit ihrem Erstlingswerk „Ein Weberaufstand“ positionierte sie sich Ende der 1890er Jahre als herausragende Technikerin und kritische Beobachterin sozialer Verhältnisse. Das Neue ihrer Kunst – wie auch der Werke von Hans Baluschek und Heinrich Zille – war, das echte Leben und geschönt einzufangen. Damit hielten sie einem bürgerlichen Kunstpublikum in innerstädtischen Ausstellungen vor Augen, was in den Armenvierteln vor sich ging. Ihre Bilder zeigen, wie Armut, Hunger, Kriminalität, Gewalt, Prostitution, Kindersterblichkeit, Abgestumpftheit in direkter Umgebung aussahen: ausgemergelte Gesichter, klobige Hände, leichenblasse Kinder. Die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen dürften von diesen neuen Einblicken höchst überrascht gewesen sein und stellten sich die Frage, ob diese Werke in die Kategorie „Kunst“ fallen würden. Zumindest Kaiser Wilhelm II. sah die Funktion von Kunst als „Erzieherin des Volkes“1 gefährdet: Als „Rinnsteinkunst“ apostrophiert und diffamiert, ging der Berliner Realismus in die Kunstgeschichte ein.

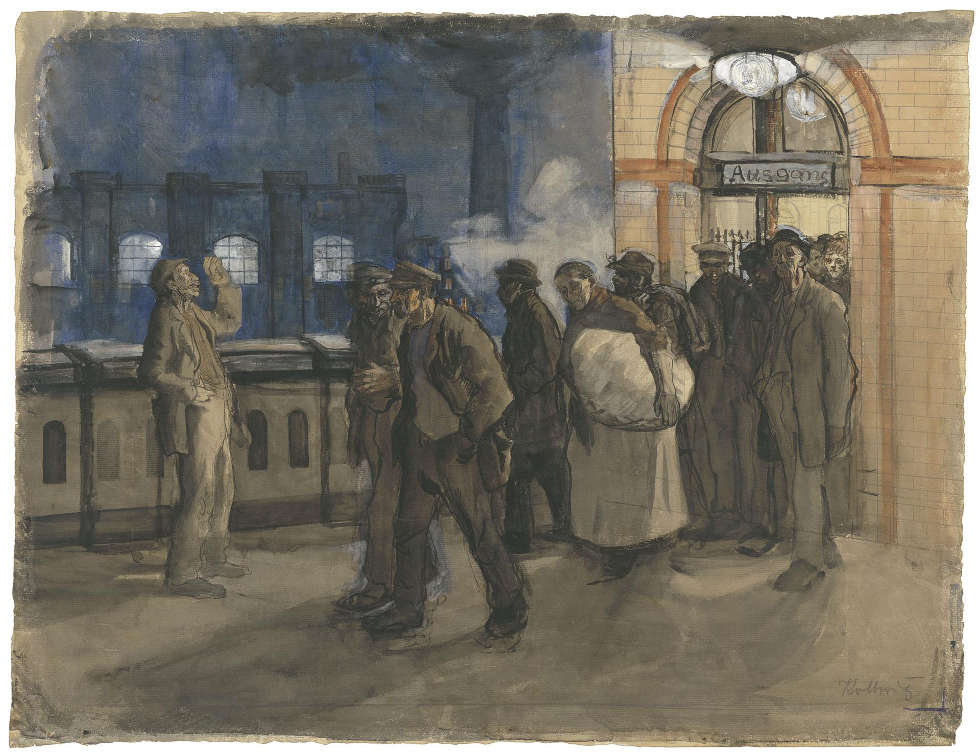

- Käthe Kollwitz, Arbeiter vom Bahnhof kommend (Bahnhof Prenzlauer Allee), 1897–1899, Pinsel in Wasserfarben (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

Als „Erfinder“ des Berliner Realismus muss jedoch Hans Baluschek gelten. Bereits als Student an der Berliner Akademie 1889 hatte er sich den neuen Motivkreis in seinem Berliner Skizzenbuch erschlossen, aber 1895 stellte er Werke bei Gurlitt, der Vereinigung der XI und in der Berliner Secession aus. Das Arbeitermilieu oder die „unteren Stände“, wie der Jargon der Jahrhundertwende lautete, zogen sein Interesse an. Vorurteilslos und dokumentarisch näherte er sich dem Leben seiner Berliner Mitmenschen. Die Tristesse und die Verschmutzung der Arbeiterviertel suchte er in einer Mischtechnik aus Gouache und Ölkreiden adäquat umzusetzen. Im Gegensatz zu Kollwitz‘ Bildern wirken Baluscheks Arbeiten jedoch distanzierter und weniger sozialkritisch.

Heinrich Zille bewunderte das Werk seines Kollegen sehr, stieß er doch erst 1901 zur kleinen Gruppe der Berliner Realisten. Zilles sozial anklagende Werke beruhen auf persönlichen Erfahrungen des Künstlers, kam er doch – entgegen Kollwitz und Baluschek – selbst aus der sozialen Unterschicht. Zille war stolz auf seinen Realismus, der „sacht wies is“. Als er 1924 zum Professor und Mitglied der Akademie der Künste ernannt wurde, konnte er dies selbst kaum glauben:

„Der Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solcher vom Minister bestätigt worden. – Verhülle, o Muse, dein Haupt.“2

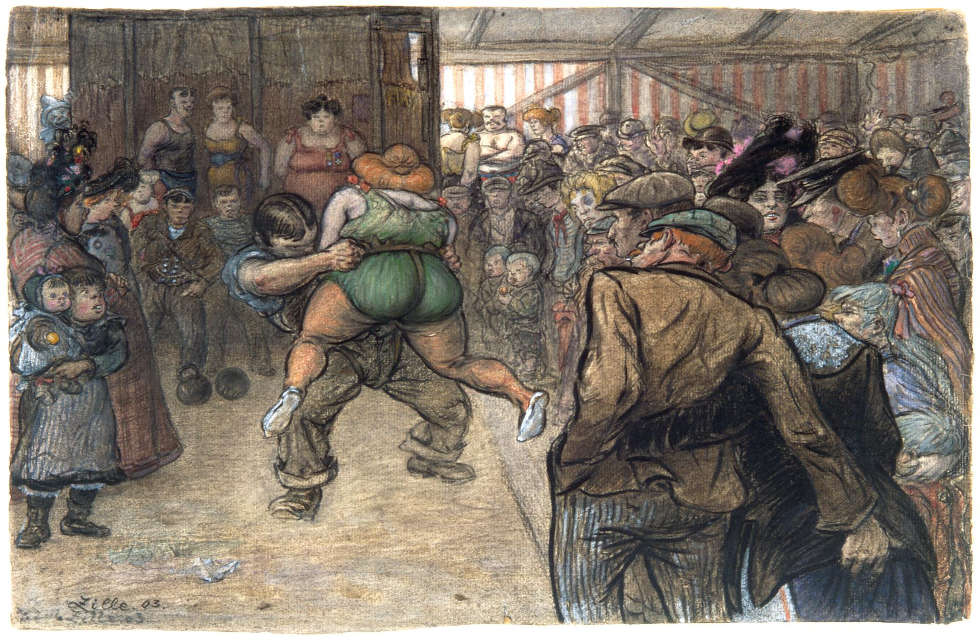

- Heinrich Zille, Ringkampf in der Schaubude, 1903, schwarze Kreide und Aquarell © Privatsammlung Berlin

Berliner Realismus der Weimarer Republik

Der Erste Weltkrieg hatte soziale wie wirtschaftliche Umwälzungen zur Folge, die viele dramatische Erfahrungen von Gewalt, Tod und Elend machen ließen. Die hohen Reparationskosten und die Wirtschaftskrisen der 1920er Jahre führten zu Massenverelendung, Hungersnot und schlussendlich politischen Extremismus. Realisten wie Käthe Kollwitz (1919) und Heinrich Zille wurden Anfang der 1920er Jahre in den Professorenstand aufgenommen und konnte so Vorbilder für die nächste Generation rund um Otto Dix und George Grosz werden. Diese „zweite Generation“ der Berliner Realisten – darunter auch Otto Nagel, Conrad Felixmüller und Werner Scholz – ergreift in der Weimarer Republik nicht mehr nur Partei für den „kleinen Mann“, sondern kritisiert mit zunehmend politischer Intention die gesellschaftlichen Zustände.

Die 1920er Jahre sind geprägt von politischen Auseinandersetzungen und Agitation. Käthe Kollwitz engagierte sich wie viele Künstlerinnen und Künstler politisch, indem sie ihre Werke zum Sprachrohr gegen das Elend und für Geldsammlungen zur Verfügung stellten. So unterstützte Kollwitz die KPD-nahe IAH (Internationale Arbeiterhilfe) für Arbeiter als auch bedürftige Künstler. 1924 gab die IAH die Mappe Hunger“ mit Originalgrafiken von Otto Dix, George Grosz, Käthe Kollwitz, Eric Johansson, Karl Völker, Otto Nagel und Heinrich Zille heraus. Fünf Jahre später feierte Piel Jutzis Stummfilm „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“ (1929) nach Erzählungen Zilles seine Uraufführung. Die Prometheus Filmgesellschaft war eine Gründung der IAH. Kollwitz beriet die Macher und entwarf das Plakat, die Geschichte basiert auf Erzählungen von Heinrich Zille. Auch der Film „Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?“ (1932) von Slatan Dudow gilt heute als Paradebeispiel für Agitprop und zählt zu den Klassikern der modernen Filmkunst. Die Texte stammen u.a. von Bertolt Brecht und die Musik von Hans Eisler. Beide Klassiker der Weimarer Kinos werden im Laufe der Ausstellung gezeigt.

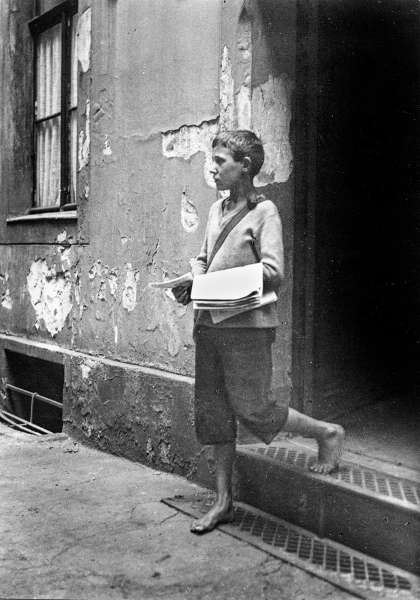

Fotografien und Fotomontagen wurden ebenfalls als Medien der künstlerischen Aussage mit politischer Agenda genutzt. August Sander und Friedrich Seidenstücker ebenso wie Ernst Thormann entwickelten eine neue Perspektive auf die Lebensumstände in den von Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit geprägten Arbeitervierteln. Der Ton wurde jedenfalls rauer, als die NSDAP zunehmend Zulauf erhielt. John Heartfield nutzte geschickt Fotomontagen und Collagen aus Text und Bild, um politische Entwicklungen zu kommentieren. Veröffentlicht in der „Arbeiter-Illustrierten-Zeitung“ konnte er auch ein Publikum jenseits des bürgerlichen Milieus erreichen.

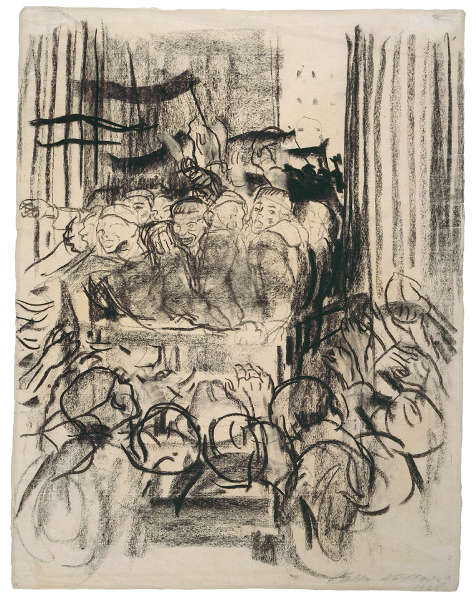

- Käthe Kollwitz, Revolution 1918, 1928, Kohle und schwarze Kreide (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

- Käthe Kollwitz, Mutter Krausen’s Fahrt ins Glück, 1929, Lithographie (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

Vergnügungen – das „Goldene Berlin“ der 20er

Im aktuellen Film stehen die 20er Jahre für den berühmten Tanz auf dem Vulkan, für Kleinkriminalität und Korruption, für Straßenkämpfe, die „neue Frau“ und Varietés. Die Ausstellung im Käthe-Kollwitz-Museum Köln vergisst diesen Aspekt des Berliner Nachtlebens nicht. Dass nicht alles „Golden“ war, zeigten bereits Künstler wie George Grosz in seiner Mappe „Ecce homo“ (1922/23) auf. Nicht Mitleid, sondern Urteil verlangt der Titel. Zu Typen stilisierte Figuren treten als Stellvertreter für die Berliner Gesellschaft auf. Mit dem radikalen Werk verschaffte sich der Künstler zwar Gehör, allerdings wurde er auch massiv juristisch bekämpft und musste Schadenersatz zahlen.

Kuratiert von Dr. Tobias Hoffmann und Dr. Anna Grosskopf.

Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Bröhan-Museum, Berlin (22.3.2018–17.6.2018)

- Cami und Sasha Stone, Berlin, Verkehr, Spittelmarkt, um 1929, Vintage Print (© Galerie Berinson, Berlin)

- Ernst Thormann, Zeitungsjunge, 1929, Kontaktabzug © Ernst-Thormann-Archiv

Berliner Realismus: Ausstellungskatalog

Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix. Sozialkritik – Satire – Revolution

Tobias Hoffmann (Hg.) für das Bröhan Museum, Berlin, und das Käthe Kollwitz Museum Köln

mit Beiträgen von Tobias Hoffmann und Hannelore Fischer, Margrit Bröhan, Anna Grosskopf, Simon Häuser, Fabian Reifferscheidt, Inga Remmers

200 Seiten, 118 farbige und 40 s/w Abb., Hardcover, 27 x 22 cm

ISBN: 978-3-86832-440-2

Wienand Verlag, Köln 2018

Käthe-Kollwitz-Museum Köln. Berliner Realismus: Bilder

- Käthe Kollwitz, Arbeiter vom Bahnhof kommend (Bahnhof Prenzlauer Allee), 1897–1899, Pinsel in Wasserfarben (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

- Käthe Kollwitz, Revolution 1918, 1928, Kohle und schwarze Kreide (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

- Käthe Kollwitz, Mutter Krausen’s Fahrt ins Glück, 1929, Lithographie (© Käthe Kollwitz Museum Köln)

- Otto Dix, Schützengraben, um 1918, Gouache auf Papier (Privatbesitz Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

- Hans Baluschek, An der Schranke, 1893, Mischtechnik auf Karton (© Bröhan-Museum, Berlin, Foto: Martin Adam, Berlin)

- Hans Baluschek, Berliner Rummelplatz, 1914, Öl auf Leinwand (© Bröhan-Museum, Berlin, Foto: Martin Adam, Berlin)

- George Grosz, Schönheit, dich will ich preisen, Bl. 3 der Mappe ›Ecce homo‹, 1920, Karton, Offset (Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin © Estate of George Grosz, Princeton N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

- George Grosz, Im Café, 1922, Aquarell, Feder, Tusche auf Papier (Galerie Brockstedt, Berlin © Estate of George Grosz, Princeton N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

- Werner Scholz, Witwer, 1927, Öl auf Pappe (© Nachlass Werner Scholz)

- Bruno Voigt, Arbeitsamt I, 1929, Pastellkreide, schwarze Tusche (Galerie Brockstedt, Berlin)

- Werner Scholz, Am Bülowbogen, um 1930, Farblithographie (© Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Leihgabe aus Privatbesitz, Hamburg)

- Cami und Sasha Stone, Berlin, Verkehr, Spittelmarkt, um 1929, Vintage Print (© Galerie Berinson, Berlin)

- August Sander, Berliner Kohlenträger, 1928, Vintage Print (Galerie Berinson, Berlin © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; © VG Bild-Kunst, Bonn, 2019)

Aktuelle Ausstellungen

- Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass diese idealistische Sicht auf Kunst sein Phänomen ist, dass sich seit der Antike beobachten lässt. Vgl. Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, München.

- Heinrich Zille – Mein Lebenslauf. Aufgezeichnet für die Akademie der Künste in Berlin. Zit. nach: Detlev Rosenbach (Hg.), Heinrich Zille. Das graphische Werk. Berlin 1984, S. 7–8, hier S. 7.