Köln | Museum Ludwig: Der geteilte Picasso Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR

Pablo Picasso, Massaker in Korea, 1951 (Musée Picasso Paris)

Pablo Picasso ist ein Gigant im Museum Ludwig – auch rein quantitativ, verfügt das Kölner Museum doch mit knapp 1.000 Werken über eine der umfassendsten Picasso-Sammlungen außerhalb der Picasso-Museen. Nachdem Peter Ludwig im Jahr 1950 über Picasso promoviert hatte, sammelte er den Künstler und förderte seine Rezeption sowohl in BRD wie DDR. Somit prägte der Forscher und Sammler Ludwig sowohl den Blick auf Picassos Werk wie auch das (westdeutsche) Bild des Künstlers. Das Museum Ludwig stellt sich Fragen nach der Persönlichkeit des Künstlers, sein politisches Engagement, und was davon in der deutschen Öffentlichkeit bekannt war.

Der geteilte Picasso

Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR

Deutschland | Köln: Museum Ludwig

25.9.2021 – 30.1.2022

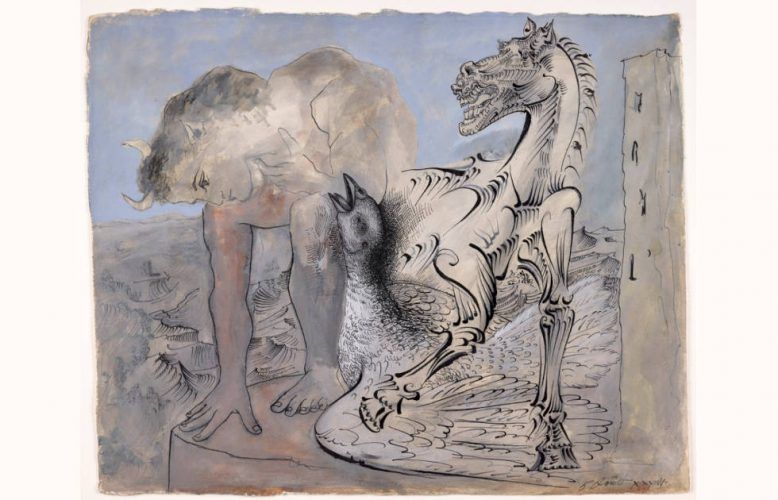

Unabhängiger Kommunist

Picasso scheint zwei Persönlichkeiten zu haben, die einander völlig widersprechen. Für die einen ist er ein einsames Genie, ein Macho und Mythologe, für die anderen ein Pazifist, Kommunist und Menschenfreund.1 Seit 4. Oktober 1944 und bis zu seinem Tod war Picasso Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs. Er verlieh seinem Werk seit „Guernica“ (1937 → Picasso: Guernica) einen zunehmend politischen Ton (→ Düsseldorf | K20: Picasso 1939–1945), und der Dichter Luis Aragon wählte die „Friedenstaube“ 1949 zum Plakatmotiv für den Pariser Weltfriedenskongress (→ Picasso: die Erfindung der Friedenstaube).

- Installationsansicht Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und DDR, Museum Ludwig, Köln 2021 © Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf

Im Museum Ludwig steht das Hauptwerk „Massaker in Korea“ (1951) aus dem Nationalmuseum La Guerre et la Paix in Vallauris im Zentrum der Ausstellung, während die wandgebundene Arbeit „Krieg und Frieden“ (1952), die sich in einer Kapelle befindet, mit Hilfe eines Dokumentarfils von Peter Nestler nach Köln gebracht werden kann. Die inhaltliche Zuspitzung erweitert den Blick auf Picasso von den Werken auf deren Inszenierung und Rezeption, ihr „Gebrauch“, wie Kuratorin Julia Friedrich es im Katalog so treffend bezeichnet.2 Diese Facetten der Picasso-Projektionen sind in Katalogen, Filmen und historischen Installationsansichten dokumentiert. Nach intensiven Studien reichert Julia Friedrich Picassos Werk mit einer Fülle von historischem Material aus beiden Deutschlands an, die u.a. der Künstler – und in Köln als Ausstellungsgestalter auftretenden – Eran Schaerf als großformatige Reproduktionen an die Wände bringt.

Picasso in BRD und DDR: Wie damit umgehen?

Politische und künstlerische Haltung Picassos stießen Anfang der 1950er Jahre sowohl in BRD wie DDR auf Widerstand. Die Befürchtung im Westen zielte dabei stärker auf Picassos Unterstützung des Kommunismus und seine Wahl von tabuisierten Themen, während der Osten Deutschlands die künstlerische Sprache der Bilder als problematisch ansah. Picassos Humanismus prangerte Kriegsverbrechen sowohl von Seiten der USA („Massaker in Korea“, „Krieg und Frieden“) wie auch des NS-Staats („Das Leichenhaus“) und der Franco Regierung („Traum und Lüge Francos“). Die Presse schrieb das politische Engagement Picassos bewusst klein und deutete den Inhalt von Kriegsdarstellungen um, indem von den genau benannten, historischen Ereignissen – und damit die moralische Schuld – abgelenkt und eine Erzählung von allgemeingültigen „Gut-gegen-Böse“ oder „Grauen des Kriegs“ konstruiert wurde. Der Reichtum des Künstlers diente dem Westen als Garant für ein vermeintliches Fehlen seines Engagements für den Kommunismus.

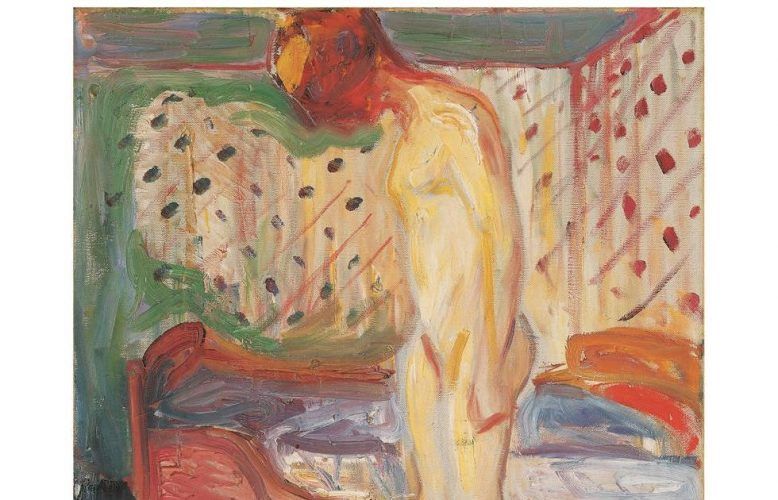

Julia Friedrich hebt deutlich hervor, wie Picasso kurz nach Ende des 2. Weltkriegs „kommerzialisiert“ wurde, indem u.a. sogar die Organisatoren der „documenta I“ Druckgrafiken des Spaniers ins Café hingen und das liebliche „Mädchen vor einem Spiegel“ (1932, MoMA, New York) auswählten.3 Damit war die Kommerzialisierung Picassos eingeleitet – und sein Status als genialer, vor Ideen sprudelnder, Frauen liebender Meister als „Markenkern“ für viele Jahrzehnte festgeschrieben.

Die DDR reagierte deutlich verhaltener als die BRD auf das Werk des Künstlers. Zu den überraschenden Exponaten in Köln zählt u.a. das von Picasso gestaltete Halstuch für die französische Delegation der Weltjugendfestspiele 1951 in Ost-Berlin. Doch folgte daraus nicht eine gegenseitige Wertschätzung. Obschon politische Nähe und überneidenden Weltsichten angenommen werden könnten, stand im Osten die Kunst Picassos einerwohlwollenden Rezeption gleichsam im Weg. Dies führte dazu, dass Pablo Picassos Werk in der DDR nur selten zu sehen war. Die wenigen Picasso-Ausstellungen, die ab 1957 organisierte wurden, gerieten dennoch zu Publikumshits, was die gespaltene Haltung der DDR-Funktionäre noch verschärft haben dürfte.

Was stand dem Picasso-Bild der DDR diametral gegenüber: seine Unabhängigkeit, sein westlicher, liberaler Modernismus (nach Werner Haftmann die „Zeichenhaftigkeit“ seiner Kunst) oder auch der an der „Zerstörung“ seiner Modelle entzündete Formalismus-Vorwurf. Diese Deutung änderte sich erst nach dem Tod des Künstlers, als er in der öffentlichen Wahrnehmung zum Friedenskämpfer „aufstieg“ und noch populärer wurde.

Die Welt war in der Nachkriegszeit in zwei Lager geteilt, und Picasso eignete sich als Galions- und Projektionsfigur für beide Systeme und in beiden deutschen Staaten. Die Ausstellungsliste in BRD und DDR spricht Bände, lässt sie sich doch als eine Begründung für die heutige Popularität des Malers heranziehen aber auch die Zurückhaltung der DDR-Verantwortlichen deutlich herauslesen. Dass Daniel Henry-Kahnweiler 1967 dem Dresdner Kupferstichkabinett 20 grafische Werke schenkte, änderte an dieser Einstellung nur wenig. Peter und Irene Ludwigs Leihgaben im Osten, die er ab 1977 mit seinen wirtschaftlichen Interessen geschickt zu verbinden verstand, stellte Picasso - erstmals ergänzt durch amerikanische Pop-Art (→ Berlin | Gropius Bau: The Cool and the Cold. Malerei aus den USA und der UdSSR 1960–1990 Sammlung Ludwig) - der DDR-Bevölkerung vor; ab 1979 erwarb er Werke wichtiger DDR-Künstler:innen und präsentierte sie im Westen. Pablo Picassos Kunst diente für mehr als zehn Jahre gleichsam als Scharnier für den Austausch zwischen Ost und West.

- Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und DDR, Installationsansicht Museum Ludwig, Köln 2021 © Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: Achim Kukulies, Düsseldorf

Der geteilte Picasso im Museum Ludwig Köln

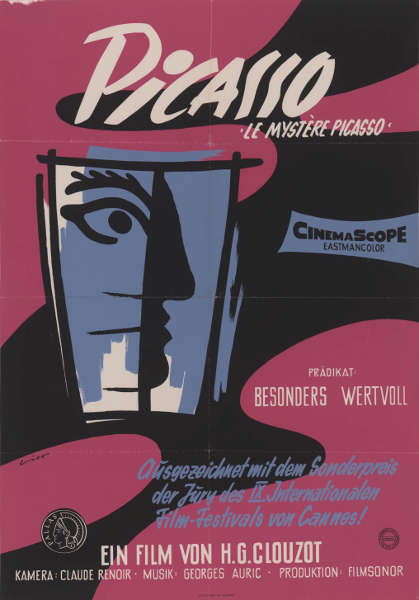

Die Ausstellung arbeitet ein Kapitel deutscher Geschichte genauso auf wie das Verhältnis der Publika zum Werk von Pablo Picasso. Den Spanier als politisch engagierten Künstler zu zeigen, führt eine neue Lesart seines Werks weiter, die in einigen interessanten Ausstellungen der letzten Jahre ihren Ausgang nahm (ARTinWORDS berichtete). Julia Friedrich zeigt im Museum Ludwig Köln einen Picasso bar jeglicher „Spielerei“, wie es im 1956er Film „Le Mystère de Picasso“ vermeintlich dokumentiert wurde. Wenn auch der Kalte Krieg für beendet erklärt und Deutschland wiedervereint wurde, so sieht die Kuratorin in Picasso einen Lehrmeister für Menschlichkeit.

Zudem gab das Museum Ludwig zwei Werke in Auftrag: Der Film von Peter Nestler bettet Picassos Wirken in Südfrankreich nach dem Zweiten Weltkrieg in die postmigrantische Gegenwart der Gemeinde Vallauris ein. Die Ausstellungsarchitektur von Eran Schaerf übersetzt das meist kleinformatige, historische Material in große Blow-Ups oder Reihen von Magazin-Cover. Er präsentiert die Gemälde Picassos auf offenen Stellwänden, dicht gehängt neben Renato Guttusos „Totenmahl mit Picasso“ (1973, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen). Verschiedenste Reproduktionen von Picassos Friedenstaube vermitteln, von der Decke hängend, ein Gefühl für die Wandlungsfähigkeit von Picassos Werken in der massenmedialen Verbreitung - als Plakat, als Druckgrafik, als Katalogabbildung. Dass dabei der Eindruck von Leichtigkeit und Veränderbarkeit entsteht, zählt zu den hohen Qualitäten einer Schau, deren thematische Zuspitzung dem Text eine bedeutende Rolle zukommen lässt. Wer tief in die Thematik eintauchen will, ist der Katalog wärmstens empfohlen!

Kuratiert von Julia Friedrich.

- Plakat für H.G. Clouzots Film Le Mystère Picasso, 1956 (Foto: HAStK, Best. 1475, Pl)

Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR: Ausstellungskatalog

Julia Friedrich (Hg.)

mit Beiträgen von Yilmaz Dziewior, Julia Friedrich, Bernard Eisenschitz, Stefan Ripplinger, Hubert Brieden, Georg Seeßlen, Günter Jordan, Iliane Thiemann, Theresa Nisters, Boris Pofalla, Thorsten Schneider, Émilie Bouvard und Sarah Jonas

248 Seiten, 266 Abbildungen, 22 x 28 cm

ISBN 978-3-7533-0066-5

Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König

Picasso in BRD und DDR: Bilder

- Pablo Picasso, Kopf einer lesenden Frau [Tête de femme lisant], 1953, Öl auf Sperrholz, 45,8 x 38 cm (Museum Ludwig, Köln)

- Pablo Picasso, Massaker in Korea, 1951 (Musée Picasso Paris)

- Plakat für H.G. Clouzots Film Le Mystère Picasso, 1956 (HAStK, Best. 1475, Pl)

- Pablo Picasso, Die Tauben, Cannes, 7 September 1957, Öl auf Leinwand, 100 x 80.5 cm (Museu Picasso, Barcelona, Geschenk von Pablo Picasso, 1968, MPB 70.453)

Beiträge zu Pablo Picasso

- Diese Wahrnehmung der Persönlichkeit Picassos und auch seines Werk wurde u.a. von Kuratoren wie Werner Schmalenbach in den 1970er Jahren als „unpolitisch“ bestärkt. Erst in den letzten Jahren und somit nach Ende des Kalten Kriegs konnte der Kommunist Picasso zunehmend aufgearbeitet werden. Einige Ausstellungen der letzten Jahre – darunter in der Albertina (Wien) und dem Picasso-Museum in Münster (ARTinWORDS berichtete) – haben bereits in diese Richtung wichtige Akzentverschiebungen vorgenommen.

- Julia Friedrich, Der geteilte Picasso, in: Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der DDR, hg. v. Julia Friedrich (Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, 25.9.2021 – 30.1.2022), Köln 2021, S. 23–58.

- Ebenda, S. 26.