Neue Sachlichkeit

Was ist die Neue Sachlichkeit?

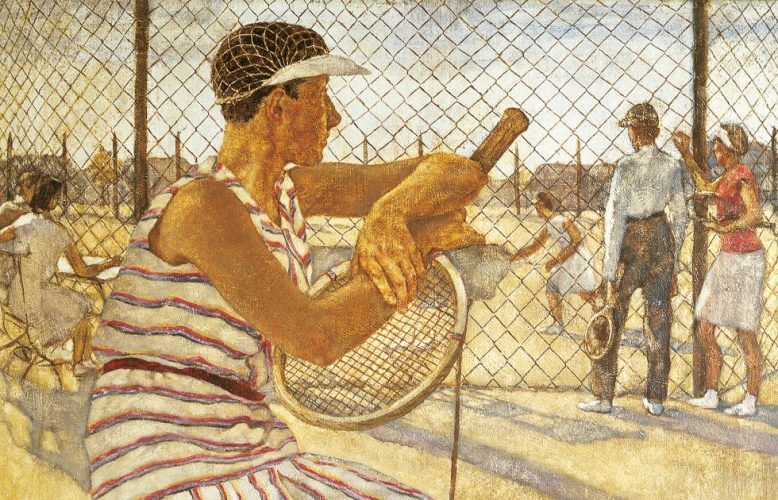

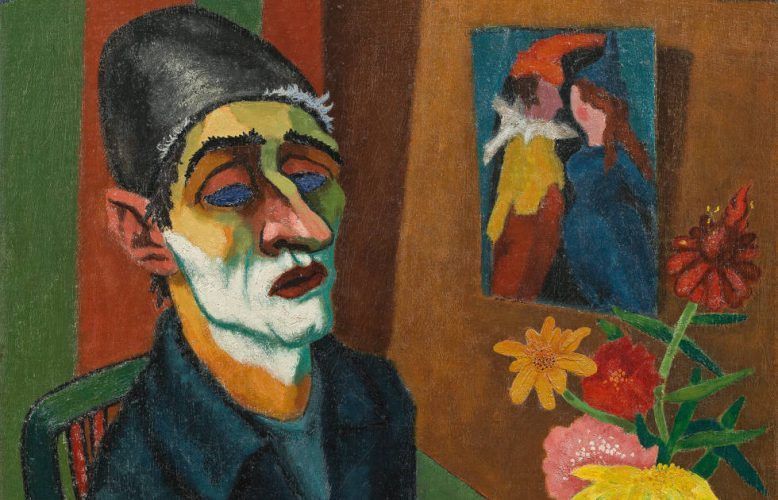

Neue Sachlichkeit ist ein Stil der figurativen Malerei und Fotografie der 1920er und 1930er Jahre, durch den Kunstschaffende eine möglichst genaue, detailreiche, realistische Schilderung der Lebenswirklichkeit erzielen wollten. Deren Gemälde zeichneten sich durch eine sachliche und wirklichkeitsnahe Darstellung des Bildgegenstands aus. Mit diesem kühlen, beobachtenden Zugang unterscheidet sich die Neue Sachlichkeit deutlich vom Expressionismus.

Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs veränderte die Sicht auf die Welt und den Menschen radikal. Vielfach wurden Hoffnungen nach der Oktoberrevolution in Russland durch die schlecht organisierte deutsche Novemberrevolution enttäuscht. Ernüchtert mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass die Bourgeoisie von einer opportunistischen Sozialdemokratie gestützt, ja sogar verteidigt wurde. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung ihrer letzten Ersparnisse in der Inflation (1923!) beraubt und drohte zu verhungern.

Zutiefst erschüttert, distanzierten sich viele Künstler:innen von den formalen Experimenten der Avantgarde wie Kubismus, Expressionismus und den verschiedenen Richtungen der Abstraktion (→ Abstrakte Kunst) und konzentrierten sich auf eine nüchtern-realistische Wiedergabe der Wirklichkeit. Gemeinsam ist den Künstler:innen der Neuen Sachlichkeit eine figurative Malerei; sie zeugt von einer mannigfaltigen und kritischen Auseinandersetzung mit dieser von Brüchen geprägten Zeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

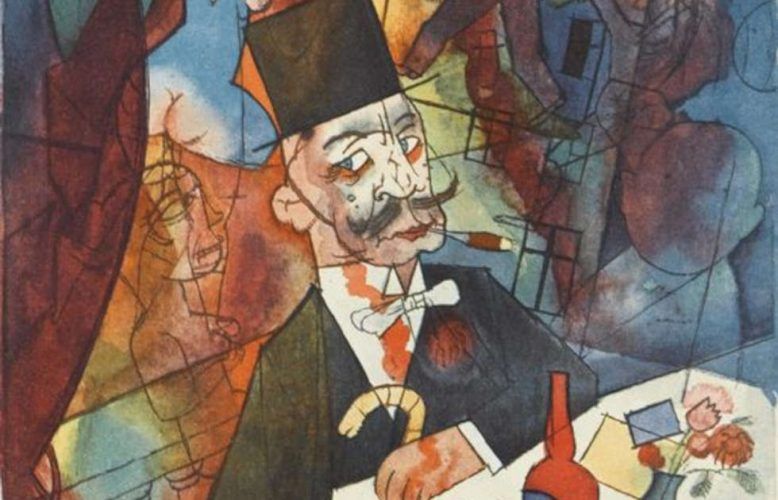

„Wir anderen sahen die neue, große Aufgabe: Tendenzkunst im Dienste der revolutionären Sache. Die Forderung einer Tendenz erregt in der Kunstwelt heute noch, ja vielleicht mehr als früher, entrüsteten und geringschätzigen Widerspruch. Man gibt zwar zu, dass es zu allen Zeiten bedeutende Werke tendentiösen Charakters gegeben hat, aber man schätzte solche Werke nicht ihrer Tendenz, sondern ihrer formalen, 'rein künstlerischen' Qualitäten wegen.“1 (George Grosz, 1925)

Der Begriff Neue Sachlichkeit vermittelt den Eindruck, dass der künstlerische Blick sachlich, ja kühl ist. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lethen spricht von „Verhaltenslehren der Kälte“, die die Lebensversuche zwischen den Kriegen prägten. Betrachtet man die Kunst der Zeit jedoch genauer, wird deutlich, dass sie selten nüchtern oder neutral ist. Die Bilder zeigen uns die Menschen der Zeit kritisch oder hoffnungsvoll, sie enthüllen Schwächen und Schönheiten.

Hier findest Du alle wichtigen → Neue Sachlichkeit: Ausstellungen 2024

Begriff Neue Sachlichkeit

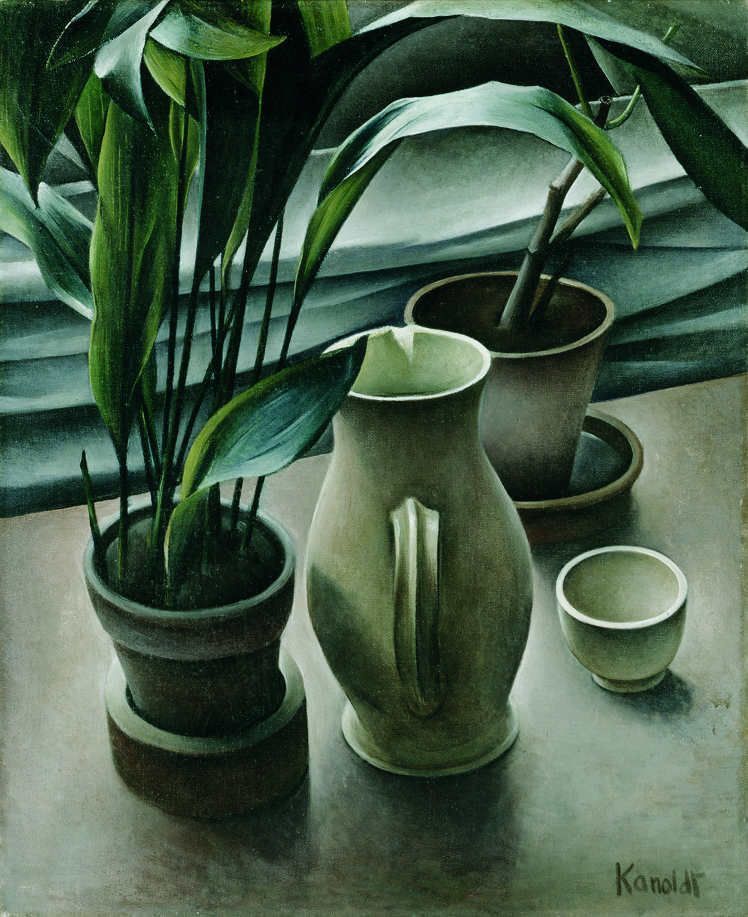

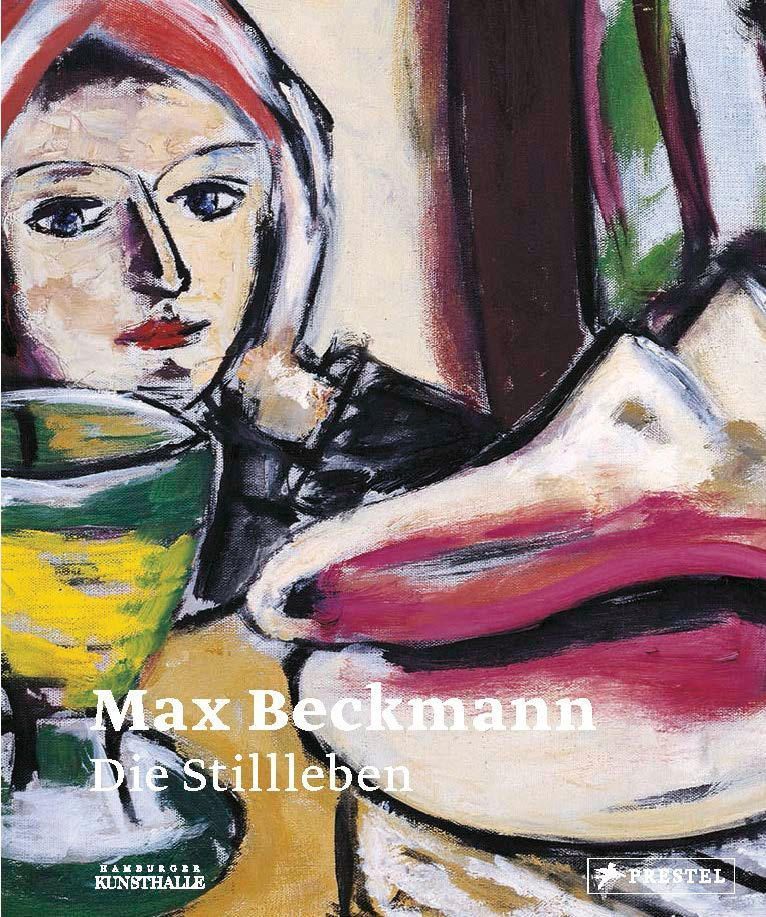

Der Begriff Neue Sachlichkeit wurde bereits seit 1923 von Gustav Friedrich Hartlaub, Direktor der Mannheimer Kunsthalle, genutzt. Hartlaub wählte ihn auch als Titel seiner Ausstellung „Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“ (14.6.-13.9.1925). Zu sehen waren Werke von 32 Künstlern der figurativen Malerei – Max Beckmann, Otto Dix, Rudolf Schlichter und George Grosz, Carlo Mense, Georg Schrimpf, Wilhelm Schnarrenberg, Georg Scholz und Alexander Kanoldt. Hartlaub wollte

„diejenigen deutschen Maler zusammenfassen, die nach Überwindung der expressionistischen Art zu einer kompositionell gebundenen, zugleich aber doch wieder gegenständlichen Darstellungsweise streben“2.

Obschon die Ausstellung mit 4.405 Besucher:innen eher durchschnittlich besucht und auch die Pressereaktionen keineswegs euphorisch waren, war sie in der Folge in Dresden, Chemnitz, Erfurt und Dessau zu sehen.3 Auch die Hoffnung auf Bildverkäufe wurde nicht erfüllt. Dennoch löste die Gruppenausstellung eine ungewöhnlich breite Presseresonanz aus, die erahnen ließ, wie sehr das Thema die Gemüter erregte. Immerhin handelte es sich um die erste Überblicksausstellung über die neue gegenständliche Malerei in der Nachfolge des Expressionismus.

Neue Sachlichkeit setzte sich als Stilbegriff für die realistische Kunst der 1920er und 1930er Jahre durch, jene Kunst zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Matergreifung der NSDAP 1933, die sich verstärkt einer gegenständlichen Darstellungsweise und gesellschaftlich bedeutenden Inhalten zuwandte.

Hier findest Du alle wichtigen → Neue Sachlichkeit: Ausstellungen 2024

Merkmale der Neuen Sachlichkeit

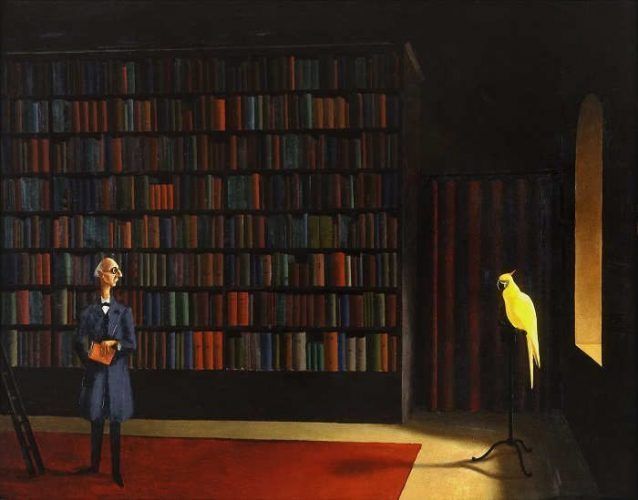

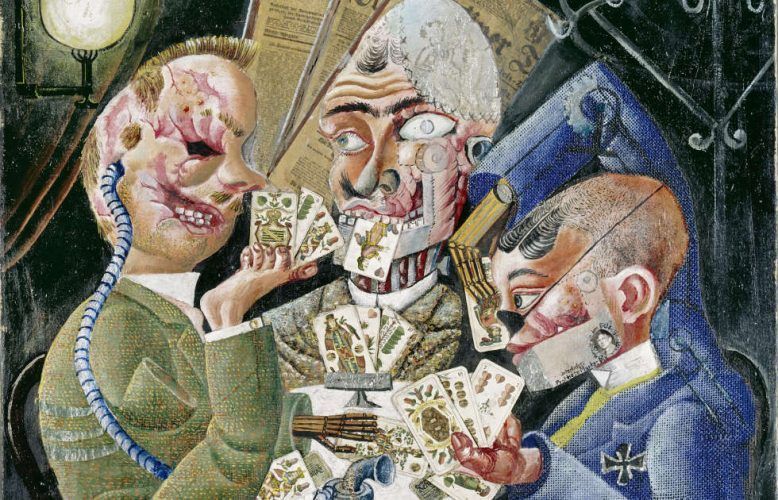

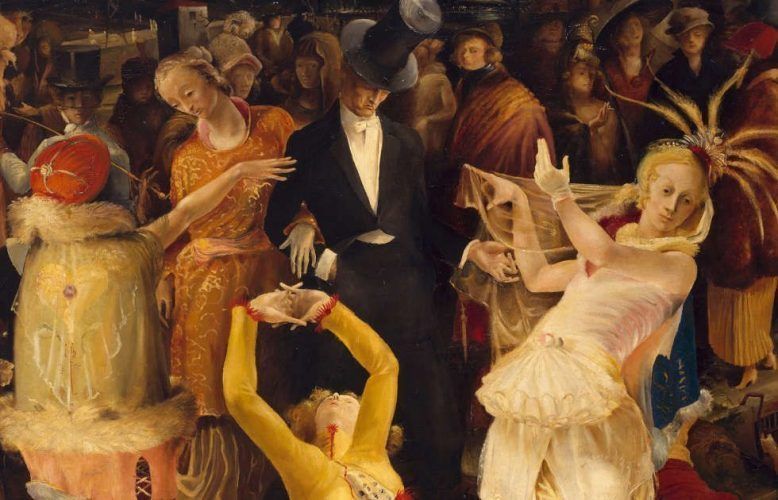

Das Erscheinungsbild der Neuen Sachlichkeit ist so vielfältig wie ihre Protagonist:innen. So reicht das Spektrum der Neuen Sachlichkeit in Deutschland von einer unterkühlten, nüchternen Bildsprache von klassizistischer Strenge (Christian Schad, Alexander Kanoldt, Grossberg) über den magischen Realismus (Franz Radziwill, Georg Schrimpf) bis hin zu einer karikierend überzeichneten Malweise, welche die soziale Misere der Weimarer Republik anprangert (Otto Dix, Jeanne Mammen, Elfriede Lohse-Wächtler). In Österreich nutzte Franz Sedlacek zusätzlich zur überzeichnenden Sozialkritik auch phantastische Elemente zur Bilderzählung. Parallel zur Neuen Sachlichkeit entwickelte sich in der Fotografie eine objektiv-dokumentierende Haltung mit ungewohnten Perspktiven, Neues Sehen genannt.

Die Malerei der Neuen Sachlichkeit gibt alle Objekte (und Subjekte) mit der gleichen Tiefenschärfe wieder. Nüchternheit und Schärfe gehen einher mit der Rücknahme der persönlichen Handschrift. Die Optik der Bilder entspricht der rationalen Durchdringung des Darstellungsgegenstandes. Emotional werden die neusachlichen Künstler:innen vor allem angesichts der von ihnen angeprangerten Missstände. Mit ihren Werken suchten sie sich für eine gerechte Sache einzusetzen.

Charakteristisch für die Neue Sachlichkeist ist, dass der unterdrückte, arbeitende Mensch im Mittelpunkt der Kunst steht. Kunst solle wieder „mit dem Leben organisch verbunden“ sein.4 Künstler:innen wie George Grosz empfanden sich als „revolutionär“, als ihre Kunst - gereinigt von übernatürlichen Kräften, von Gott und den Engeln - dem „Menschen den Blick [schärfen solle] für sein reales Verhältnis zur Umwelt“5.

Neuklassizismus und Verismus vs. Magischer Realismus

Wie bei allen Stilbegriffen erweist sich auch die Neue Sachlichkeit als nur bedingt tauglich, suggeriert sie doch nur eine vermeintliche Stileinheit. Das Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen ist bei näherer Betrachtung deutlich vielgestaltiger. Was von diesen frühen Definitionsversuchen bis heute die Diskussion um die Neue Sachlichkeit prägt, ist die Einteilung der Stile und Künstler:innen in einen rechten und einen linken Flügel. Dies ist durchaus politisch gemeint: Unterschieden wird zwischen sozialkritischen und aufklärerischen Tendenzen, die konservativen, restaurativen oder gar reaktionären Positionen gegenüberstehen. Betrachtet man jedoch die individuelle Entwicklung einzelner Künstler:innen genauer, so wird klar, dass die gewählte Bildsprache nichts über deren politische Haltung aussagt und noch weniger über die spätere kunstpolitische Einordnung der Werke durch die Nationalsozialisten.

Neuklassizismus vs. Verismus

Gustav Hartlaub sprach bereits 1925 von einem „rechten“ Flügel, dem er die konservativen „Neuklassizisten“ Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt oder Carlo Mense zurechnete. Zum „linken“ Flügel zählten Otto Dix, Georg Scholz, Karl Hubbuch, George Grosz oder Rudolf Schlichter, d.h. die Vertreter eines sozialkritischen Verismus. Die Veristen begriffen ihre Kunst als Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen; einige von ihnen waren eng mit der Kommunistischen Partei verbunden. Sie zeigen in ihren Bildern ihre Abneigung gegen die reaktionäre besitzende Klasse und ihre Verbundenheit mit den unterdrückten Arbeiter:innen. George Grosz formulierte diese 1925 in einem Manifest:

„Was ihr tun sollt, welchen Inhalt ihr euren Gemälden geben sollt? Geht in ein Proletariermeeting und seht und hört, wie dort die Leute, Menschen wie ihr, über eine winzige Verbesserung ihres Lebens diskutieren. - Begreift diese Masse ist es, die an der Organisation der Welt arbeitet1 Nicht ihr! Aber ihr könnt mitbauen an dieser Organisation. Ihr könnt helfen, wenn ihr nur wollt! Indem ihr euch bemüht, euren künstlerischen Arbeiten einen Inhalt zu geben, der getragen ist von den revolutionären Idealen der arbeitenden Menschen. [...] Wem die revolutionäre Sache der Arbeiterschaft keine Redensart oder 'schöne, aber leider nicht zu verwirklichende Idee' ist, der kann sich nicht damit zufrieden geben, harmlos und formproblematisch drauflos zu arbeiten. Er wird sich bemühen, der Kampfidee des Arbeiters Ausdruck zu verleihen, wird den Wert seiner Arbeit an ihrer sozialen Brauchbarkeit und Wirksamkeit messen, nicht an unkontrollierbaren individuellen Kunstprinzipien oder am öffentlichen Erfolg.“6

Magischer Realismus

Der Kunsthistoriker Franz Roh machte in der Publikation „Nach-Expressionismus. Magischer Realismus“ auf metaphysische Tendenzen innerhalb der neuen Strömungen in der Malerei aufmerksam. Zudem finden sich Zeit- und Sozialkritik, Zukunftsangst, Desillusionierung oder Verlorenheit, aber auch Lebensfreude, Hedonismus und Optimismus oder utopische Weltentwürfe. Der gesellschaftskritische Frotschritt war für die Magischen Realist:innen von untergeordneter Bedeutung.

„Nüchterne Gegenstände / […] / Objekt verdeutlichend / Darstellend / Vertiefend / […] / Vorder- und hintergründig (Nahbild + Fernbild) / Auch zurückfliehend / […] / Kühl, bis kalt / Dünne Farbschicht / Glättend, vertrieben / Wie blank gemachtes Metall / Arbeitsprozess austilgend (reine Objektivation) / Harmonische Reinigung der Gegenstände.“7 (Franz Roh)

Die idyllischen, zeit- und realistätsfernen Bilder des Magischen Realismus werden manchmal auch mit den zunehmenden Erfolgen reaktionärer Kräfte in Verbindung gebracht. Die Ausrichtung der Werke machte möglich, dass ihre Schöpfer:innen anfangs im Nationalsozialismus noch ungehindert arbeiten konnten (dann unter dem Begriff „Neue deutsche Romantik“). Allerdings wurden die meisten von ihnen in der Folge ebenfalls als „entartet“ diffamiert. Als wichtigste Vertreter:innen gelten Alexander Kanoldt, Carlo Mense, Grossberg, Georg Schrimpf.

Konstruktiver Realismus

Die „Gruppe progressiver Künstler“ im Rheinland ging aus der Freundschaft zwischen Heinrich Hoerle und Franz W. Seiwert hervor. Sie und ihre Kollegen arbeiteten formal vereinfachend, konstruierend. Obschon sie der konstruktiven Richtung angehören, sind ihre Werke nicht abstrakt, sondern konkret in ihrem engen Realitätsbezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie traten mit revolutionär-proletarischer Gesinnung für einen zukünftigen Sozialismus ein und wollten eine proletarische Form der Kunst erfinden. So war für Hoerle die Kunst ein „Warnzeichen“, und Seiwert wollte eine „Gebrauchskunst“ entwickeln, diesen Auswirkungen die Gesellschaft formen, wenn nötig sogar ändern solle. Die konstruktivistische Form wurde von den Künstlern als Symbol für das Kollektivbewusstsein verstanden, welche die individualistische Vereinzelung ablösen solle.

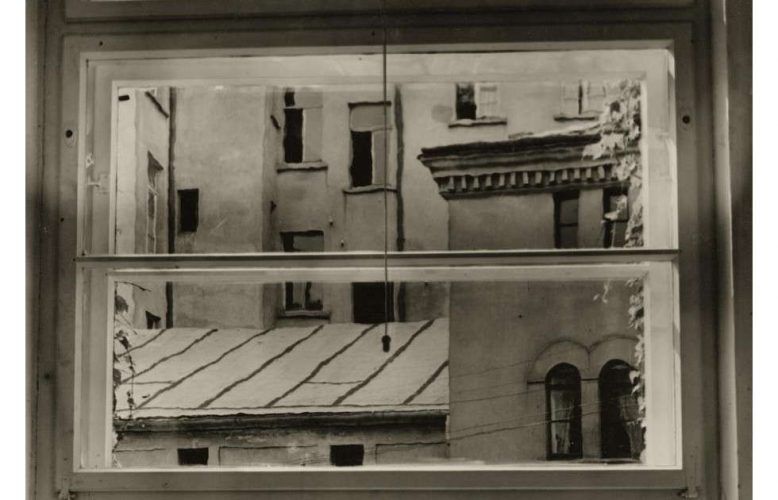

Neue Sachlichkeit und Fotografie

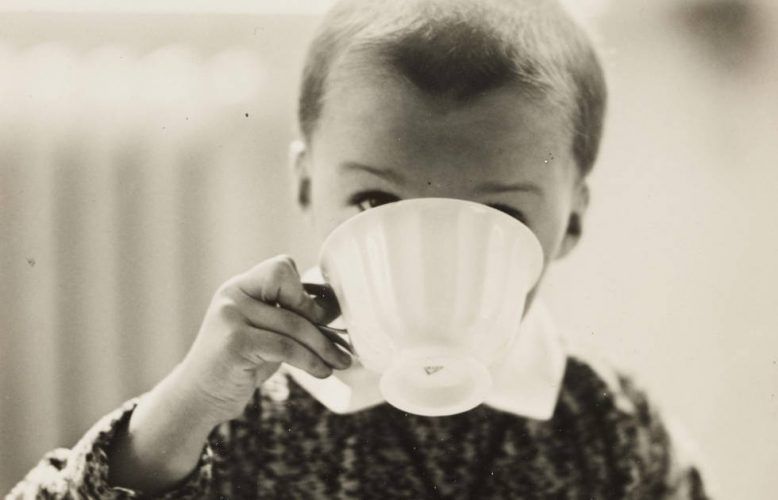

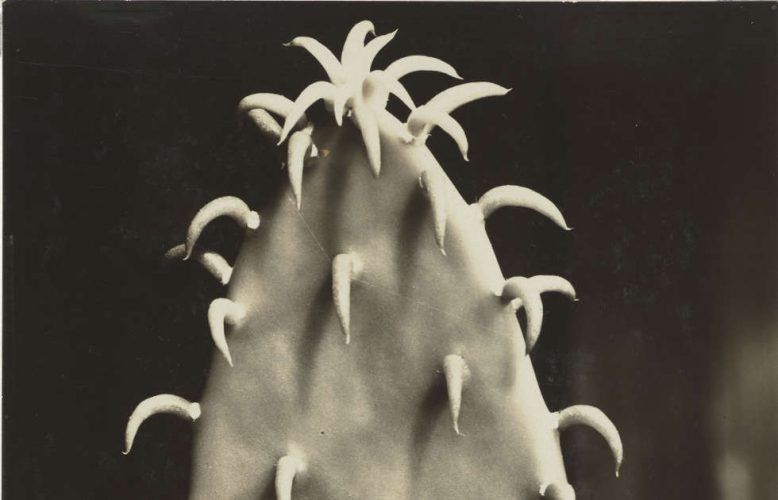

Auch in der Fotografie setzte sich ab Mitte der 1920er Jahre ein neuer, nüchterner Stil durch. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wandten sich Fotograf:innen von der malerischen Behandlung ihrer Aufnahmen ab (z.B. Edelverfahren wie der Gummidruck) und einer sachlichen, reinen Fotografie zu. Anstelle Malerei nachzuahmen, besannen sich die Fotograf:innen auf die Kameratechnik.

Albert Renger-Patzsch veröffentlichte mit „Die Halligen“ 1927 die erste neusachliche Fotosammlung in Buchform. Er zeigte fotografische Aufnahmen von der Nordseeinsel und ihren Bewohner:innen mit scharfem Blick, ermöglichte überraschende Entdeckungen und hob Einzelheiten durch Ausschnitte hervor. In mehreren Aufsätzen8 in diesem Jahr forderte er eine Besinnung der Fotografierenden auf die eigene Technik und die eigenen Mittel (Licht, Optik, Platte, Entwickler, Kopierpapier, persönlicher Stil):

„Das Geheimnis einer guten Photopgraphie, die künstlerische Qualitäten wie ein Werk der bildenden Kunst besitzen kann, beruht in ihrem Realismus. [...] Noch zu wenig werden die Möglichkeiten geschätzt, die gestatten, den Zauber des Materials wiederzugeben. Die Struktur von Holz, Stein und Metall wird in ihrer Eigenart so hervorragend dargestellt, wie es mit den Mitteln der bildenden Kunst niemals geschehen kann. Wir können photographisch die Begriffe von Höhe und Tiefe mit wundervoller Präzision ausdrücken, und in der Analyse und Wiedergabe schnellster Bewegung ist die Photographie unumschränkt Herrscherin. [...] Ueberlassen wir daher die Kunst den Künstlern und versuchen wir mit den Mitteln der Photographie Photographien zu schaffen, die durch ihre photographischen Qualitäten bestehen könnne, - ohne dass wir von der Kunst borgen.“9

Mit Laszlo Moholy-Nagy vertrat auch ein wichtiger Bauhaus-Lehrer diese Auffassung. Dieser forderte Fotograf:innen auf, sich von der traditionellen Darstellungsweise abzuwenden, um zu einer „exakten Sprache“ zu kommen, die zur „Kunst“ gesteigert werden könne.10

Es sollte bis 1929 dauern, bis dieser neuen Richtung in der Fotografie der Durchbruch gelang. Die sogenannte „Neue Richtung“ ist mit einer Reihe von Veröffentlichungen - Albert Renger-Patzschs „Die Welt ist schön“ (Ende 1928), August Sanders „Antlitz der Zeit“ (1929), Werner Gräffs „Es kommt der neue Fotograf“ (1929) sowie Franz Rohs und Jan Tschicholds „foto-auge“ (1929) - und der Ausstellung „Film und Foto“, genannt „fifo“, verbunden. Vor allem die international bedeutende Ausstellung „Film und Foto“ in Stuttgart wurde schon von den Zeitgenoss:innen als bedeutend angesehen:

„Die Bilder sind alle im Stile der neuen Richtung aufgefasst und überzeugen den Betrachter [...]: Neuheit, unbekümmerte Stoßkraft, unbeschwert von Traditionen und ein feines Gefühl für die Schönheit aller, aber auch völlig aller Dinge in der Welt.“11

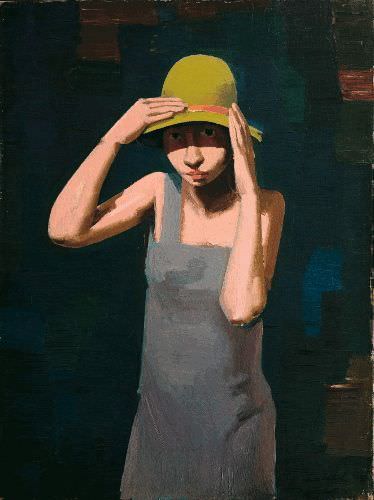

Weibliche Perspektiven auf die Neue Sachlichkeit

Studien machen immer wieder auf die Komplexität genderspezifischen Erlebens der Weimarer Zeit aufmerksam, wobei Künstlerinnen in dieser Hinsicht einen besonders interessanten Fall darstellen. Die wichtigsten und berühmtesten Mitstriterinnen für den Typus der Neuen Frau (auch: Flapper) verkörperten selbst das neue Frauenbild und nahmen Rollen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft ein, die eine Generation davor den Künstlern vorbehalten war. Gleichzeitig lenkten sie mit ihren Werken das Interesse auf diese neue Lebensführung und Lebenshaltung; sie zählen bis heute zu den wichtigsten Vermittlerinnen der Neuen Frau: Jeanne Mammen, Dodo (Dörte Clara Wolff), Lotte Laserstein, Hanna Nagel, Lea Grundig, Grethe Jürgens, Kate Diehn-Bitt und Marta Hegemann erfanden Bilder für den urbanen Lebensstil. Sie lebten ihn auch und äußerten die frühesten Kritiken daran. Vor allem Künstlerinnen, die für Illustrierte und Massenmedien arbeiteten, trugen mit ihren Bildern zur Popularisierung der Neuen Frau bei.

Wie „deutsch“ ist die Neue Sachlichkeit?

Die Neue Sachlichkeit gilt gemeinhin als „deutsch“, da 1925 zwei einflussreiche Kunsthistoriker die von ihnen beobachtete Tendenz zu einer „kühlen“ Auffassung und altmeisterlichen Malweise als Charakteristikum der post-expressionistischen Malerei definierten. Gustav Friedrich Hartlaub erfand dafür den Begriff Neue Sachlichkeit und wollte in der von ihm organisierten Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle zwischen Veristen und Klassizisten unterscheiden. Franz Roh hingegen empfand den Nach-Expressionismus als einen Magischen Realismus12, der sich u. a. durch „Arbeitsprozess austilgend (reine Objektivation)“ oder „harmonische Reinigung der Gegenstände“ diametral vom Expressionismus unterscheiden würde.13

Die Rückkehr einiger Malerinnen und Maler zur „Gegenständlichkeit“14, wie es Hartlaub nannte, und ihre Reaktionen auf die sozio-kulturelle Disposition der Weimarer Republik in Deutschland und der Ersten Republik in Österreich sind nur zwei mögliche Kriterien ihrer Beurteilung. Das Erstaunen der Zeitgenossen vor dem scheinbaren Rückschritt zur altmeisterlichen Malerei hat niemand geringerer als Hans Tietze in einen Aphorismus gegossen:

„Da das Moderne unmodern ist, soll das Unmoderne wieder modern sein.“15

Denn nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, der Tschechoslowakei und Italien finden sich Werke mit ähnlichen Stilelementen, die u. a. bereits 1929 gemeinsam in der Ausstellung „Neuromantik und Neue Sachlichkeit in Oberösterreich“ im Gebäude der heutigen Landesgalerie Linz präsentiert wurden. Nach den Zerstörungen des Ersten Weltkriegs und angesichts der folgenden Instabilität der politischen Systeme setzte in ganz Europa eine Rückbesinnung auf klassische Kompositionen und

künstlerisches Handwerk ein, die mit dem Schlachtruf „retour à l’ordre [Rückkehr zur Ordnung]“ auf fruchtbaren Boden fiel.

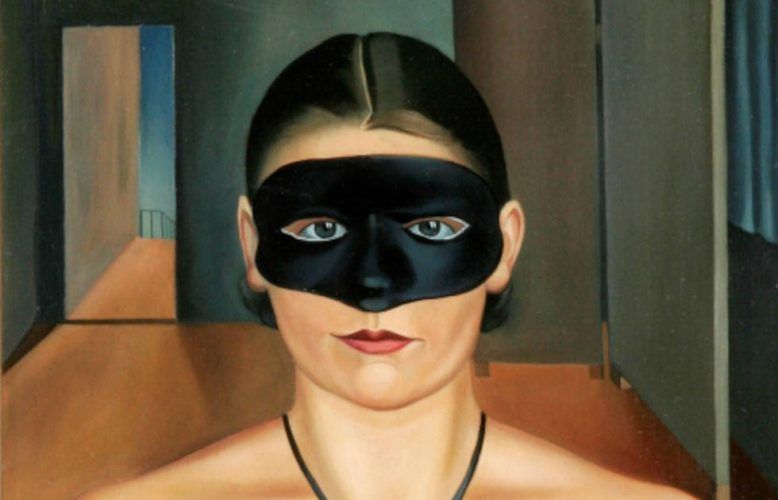

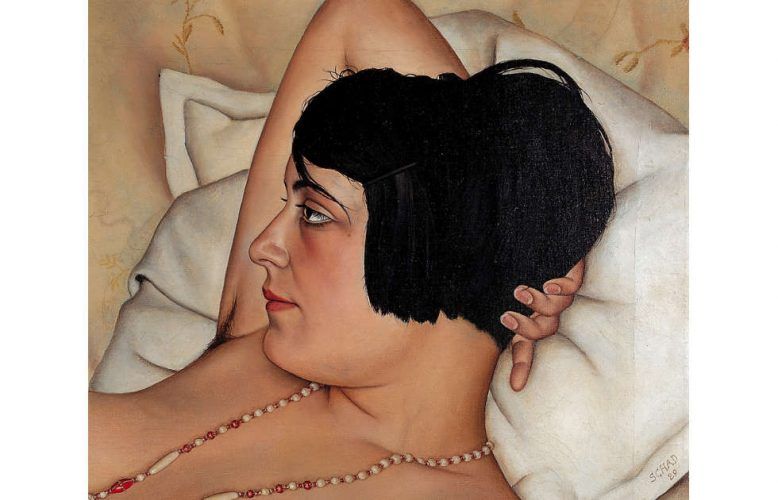

Neue Sachlichkeit in Berlin

Die wichtigsten Künstler in Berlin der Weimarer Republik - gerne als Hotspot der Roaring Twenties gefeiert - geißelten mit ihrem Überrealismus den Fortschrittsglauben ihrer Zeitgenossen. Der nüchterne Blick auf ihr Umfeld offenbart zerstörte Beziehungen, Identitätssuche und Geschäftsmacherei. Zu den wichtigsten Protagonisten und Protagonistinnen zählen George Grosz, Rudolf Schlichter, Christian Schad, Karl Hofer und die fast schon klassisch-akademisch zu nennende Lotte Laserstein. Jeanne Mammen karikierte ihre Mitmenschen aus weiblicher Perspektive.

Neue Sachlichkeit an den Akademien in Dresden und Breslau

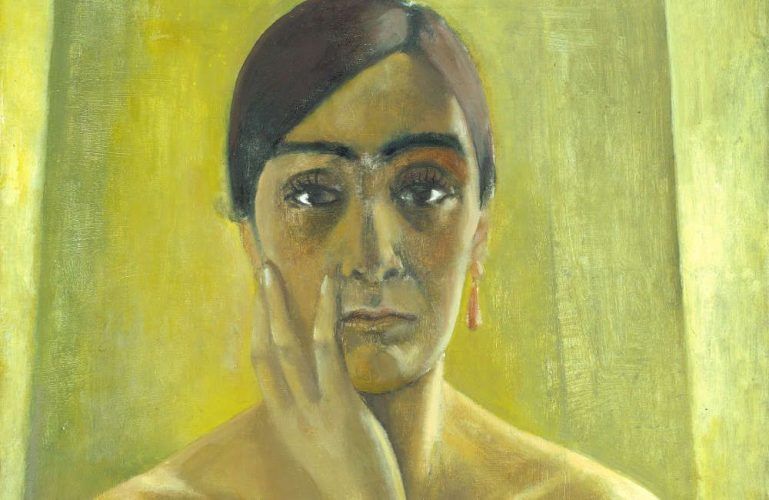

Rund um die zentrale Figur von Otto Dix (1891–1969 → Otto Dix – Der böse Blick), der zwischen 1927 und 1933 eine Professur an der renommierten Akademie in Dresden innehatte16, formierte sich eine Gruppe von Studierenden, die sowohl die psychologische Durchdringung der Porträtierten, die Abkehr vom traditionellen Schönheitsideal und teils skurrile Bildschöpfungen anstrebten. Erika Streit (1910–2011), Hainz Hamisch (1908–1997), Kurt Sillack (1911–2003) gehören zu den international kaum bekannten Dix-Schülerinnen und Schülern, die um 1930 vom radikalen, sozialkritischen Ansatz ihres Lehrers ausgingen. Aber auch ältere Künstler wie der Magische Realist Franz Radziwill (1895–1983), die Sozialkritiker Rudolf Schlichter (1890–1955) und Erich Drechsler (1903–1979) sowie der karikierende Porträtist Albert Birkle (1900–1986) prägten das Kunstschaffen zwischen Berlin und der Stadt an der Elbe entscheidend.

Breslau war während der Weimarer Republik die Hauptstadt von Niederschlesien und besaß mit der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe unter Direktor Oskar Moll eine hervorragende Ausbildungsstätte für Künstlerinnen und Künstler. Neben dem Expressionisten Otto Mueller unterrichteten Oskar Schlemmer (1929–1932), Hans Scharoun (1925-1932) und vor allem Carlo Mense (1925–1932) und Alexander Kanoldt (1925–1931). Mense und Kanoldt vertraten eine zurückhaltende, poetische Form der Gegenständlichkeit – im Gegensatz zum „Bürgerfresser“17 Dix und dem aus Breslau stammenden, aber in Berlin lebenden Sozialkritiker Hans Baluschek (1870–1935). Zeitgenössische Kunstkritiker klassifizierten sie als „linken“ bzw. „rechten“ Flügel der Neuen Sachlichkeit. Heute ist vor allem Alexander Kanoldt für seine geheimnisvollen Stadtansichten und unprätentiösen Stillleben bekannt.

Christian Schad: Anfänge der Neuen Sachlichkeit in Rom, Wien und Berlin

Als Christian Schad 1920 aus dem Schweizer Exil in seine Heimatstadt München zurückgekehrt war, wollte er diesen eingeschlagenen Weg mit dadaistischen Wort-Bild-Experimenten fortsetzen. Doch angesichts von bürgerkriegsähnlichen Zuständen und der Not der Bevölkerung erschienen ihm diese unsinnig. Sein Vater empfahl eine Reise nach Italien, zu den Wurzeln der Kunst. In Rom entdeckte Christian Schad die Gemälde der Hochrenaissance: Raffael, Leonardo da Vinci, Carpaccio wie Sandro Botticelli und Pietro Perugino. In ihren Porträts fand er jenen Menschentyp – unabhängig und würdevoll, den er sich nach den Kriegswirren ersehnte. Christian Schad begann wieder zu malen, die altmeisterliche Technik übte er in Zeichen- und Malkursen an der Akademie in Neapel.

In den Gemälden dieser Jahre lässt sich eine zunehmende Verhärtung der Form und Nüchternheit der Porträtauffassung feststellen. Die Skizzen und Zeichnungen in Kohle leben von der Qualität des Materials: dunkelste Schwärze neben unberührtem Weiß, fein abgestufte Graunuancen neben farbigen Akzenten. Seit seiner Ankunft in Italien kreiste das Schaffen von Christian Schad ausschließlich um den Menschen, meist die neapolitanische Frau, die für ihn Sinnbild von Erotik und Lebensfreude war. In Berlin entstanden Porträts von Künstlern und Bohémiens wie der Sekretärin „Sonja“ (1928) und den Schaustellern „Agosta, der Flügelmensch und Rasha, die schwarze Taube“ (1929).

Neue Sachlichkeit in Österreich und der Tschechoslowakei

Der österreichische Beitrag zur Neuen Sachlichkeit umfasst Rudolf Wacker (1893–1939), Viktor Planckh (1904–1941), Ernst Nepo (1895–1971), Herbert Ploberger (1902–1977) und Franz Sedlacek (1891–1945). Böhmen resp. die Tschechoslowakei sind durch Vaclav Vojtěch Novák (1901–1969), Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963) und vor allem Milada Marešová (1901–1987) vertreten. Während die Österreicher stärker die geheimnisvoll-fantastischen Zugänge erkundeten, zeigt sich Marešová als Chronistin der „Roaring Twenties“. Gemälde wie „Pariser Metro“ (1923) und „Wohltätigkeitsbasar“ (1927) strömen ein Lebensgefühl von Pariser bzw. Prager Eleganz und modernem Lebensstil aus, das bis heute die Vorstellung der Zwischenkriegszeit prägt.

Neue Sachlichkeit im NS-Staat

Die Veristen – Max Beckmann, Dix, Grosz, Hubbuch oder Scholz – waren alle sofort nach der Machtübernahme aus ihren Positionen vertrieben worden, einige emigrierten – darunter Grosz und Räderscheidt –, die meisten anderen gingen in die sogenannte innere Emigration.

Maler:innen der Neuen Sachlichkeit

Hier findest du eine Liste mit → Berühmte Künstler der Neuen Sachlichkeit

Berühmte Maler und Malerinnen der Neuen Sachlichkeit in Deutschland

- Alexander Kanoldt (1881–1939)

- Georg Schrimpf (1889–1938)

- Rudolf Schlichter (1890–1955)

- Otto Dix (1891–1969) - gemeinsam mit George Grosz einer der wichtigsten Vertreter des Verismus

- Karl Hubbuch (1891–1979)

- Wilhelm Heise (1892–1965)

- George Grosz (1893–1959) - gemeinsam mit Otto Dix einer der wichtigsten Vertreter des Verismus

- Christian Schad (1894–1982) - Begründer der Neuen Sachlichkeit

- Heinrich Maria Davringhausen (1894–1970)

- Franz Radziwill (1895–1983)

- Erna Dinklage (1895–1991)

- Josef Scharl (1896–1954)

- Lotte Laserstein (1898–1993)

- Helmut Kolle (1899–1931)

- Albert Birkle (1900–1986)

- Alfred Hawel (1901–1961)

- Anne Ratkowski (1903–1996)

Berühmte Maler und Malerinnen der Neuen Sachlichkeit in Österreich

- Albin Egger-Lienz (1868–1926)

- Franz Silberbauer (1883–1974)

- Albert Paris Gütersloh (1887–1973)

- Franz Sedlacek (1891–1945)

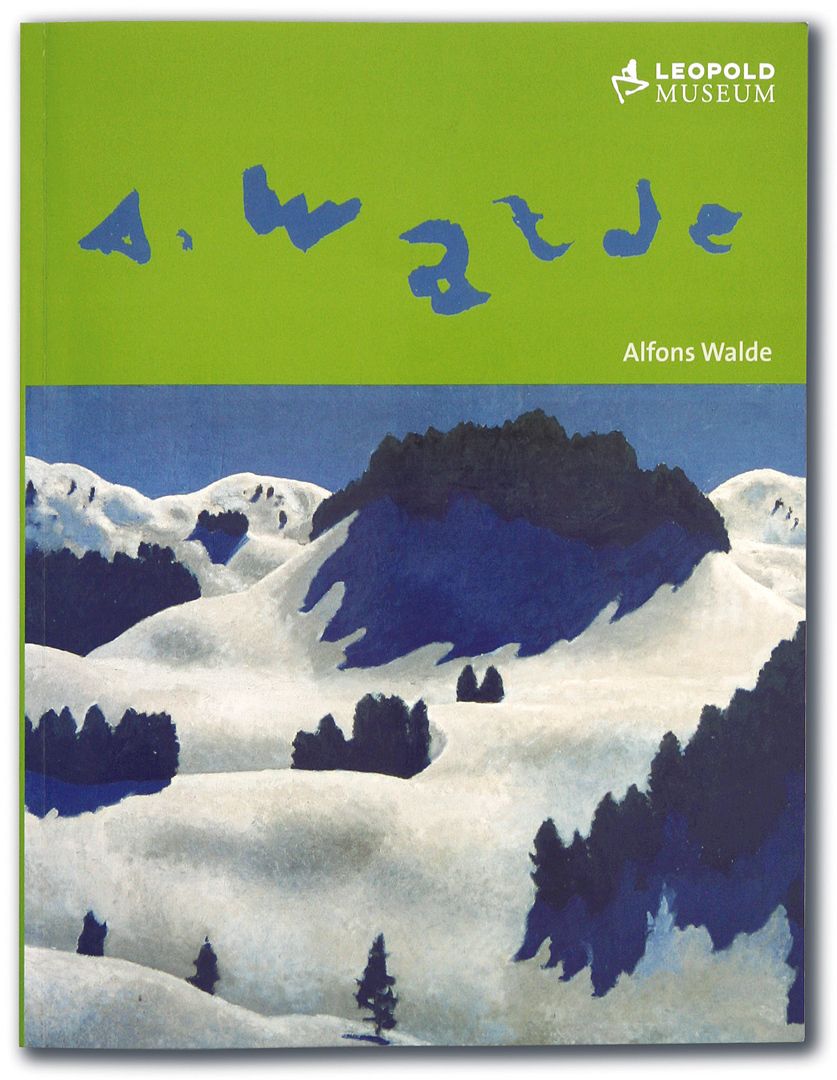

- Alfons Walde (1891–1958)

- Paul Kirning (1891–1955)

- Eduard Bäumer (1892–1977)

- Rudolf Wacker (1893–1939)

- Rudolf Lehnert (1893–1932)

- Ernst Nepo (1895–1971)

- Franz Lerch (1895–1977)

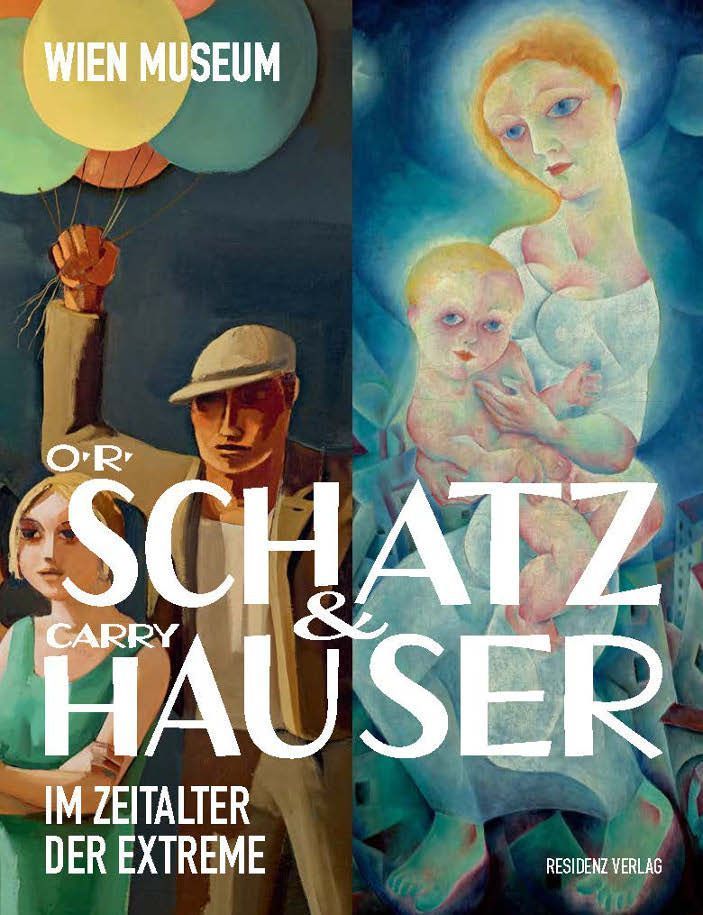

- Carry Hauser (1895–1985): Otto Rudolf Schatz und Carry Hauser

- Sergius Pauser (1896–1970)

- Herbert Reyl-Hanisch (1898–1937)

- Lois Pregartbauer (1899–1915)

- Georg Jung (1899–1957)

- Otto Rudolf Schatz (1900–1961)

- Herbert Ploberger (1902–1977): 1927 übersiedelte er nach Berlin, ab 1950 lebte er in München

- Viktor Planckh (1904–1941)

- Marie-Louise von Motesiczky (1906–1922)

- Wilhelm Träger (1907–1980)

- Oswald Baer (1906–1925)

Quelle und Literatur zur Neuen Sachlichkeit

Quellen

- Franz Roh, Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei, Leipzig 1925.

Literatur

- Hagenbund. Von der gemäßigten zur redikalen Moderne, hg. v. Hans-Peter Wipplinger (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien, 16.9.2022–6.2.2023), Wien 2022.

- Schall und Rauch. Die wilden 20er, hg. v. Zürcher Kunstgesellschaft/Kunsthaus Zürich (Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich, 24.4.–19.7.2020; Guggenheim Museum Bilbao, 27.11.2020–4.4.2021), Köln 2020.

- Kathrin Baumstark, Andreas Hoffmann, Franz Wilhelm Kaiser und Ulrich Pohlmann (Hg.), Die Welt im Umbruch. Kunst der 20er Jahre (Ausst.-Kat. Bucerius Kunstforum, Hamburg, 9.2.–19.5.2019), München 2019. → Äußerst empfehlenswert für die Wechselwirkungen zwischen Fotografie und Malerei während der 1920er Jahre.

Beiträge zur Kunst der Neuen Sachlichkeit

- George Grosz, Die Kunst ist in Gefahr, 1925, zitiert nach: Dieter Schmidt, Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts, Bd. 1, Dresden 1964, S. 352.

- Fn 1

- Sächsischer Kunstverein in Dresden, 18.10.-22.11.1925; Städtisches Museum Kunsthütte zu Chemnitz, Dezember 1925 - Hanuar 1926; Dessau, 1926. Auch die Kunstvereine in Halle, Breskau und Stetting bekundeten Interesse, doch da alle Stationen sehr unterschiedlich zusammengestelle waren, verweigerte Hartlaub sein Einverständnis, die Ausstellung weiterhin als eine Veranstaltung der Kunsthalle Mannheim auszugeben. Stattdessen verlangert er sogar die aus dem Besitz der Kunsthalle entliehenen Bilder zurück.

- Clara Zetkin, 1924, in: Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. III, Berlin 1960, S. 35.

- George Grosz, Statt einer Biographie, in: Diether Schmidt, Manifeste Manifeste 1905-1933. Schriften deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, Berlin 1968, S. 260..

- George Grosz, Statt einer Biographie, 1925, in: Diether Schmidt, Manifeste, S. 356.

- Franz Roh, Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei, Leipzig 1925, S. 19–20. Zit. n. Katharina Sykora, Das Spiel mit der ikonischen Differenz. Zeigegesten in der Malerei und Fotografie des Nachexpressionismus, in: Die Welt im Umbruch. Kunst der 20er Jahre, hg. v. Baumstark/ Hoffmann/ Kaiser/ Pohlmann (Ausst.-Kat. Bucerius Kunstforum; Münchner Stadtmuseum), München 2019, hier S. 25.

- Albert Renger-Patzsch, Photographie und Kunst, in Photographische Korrespeondenz, Bd. 63, Nr. 752 (März 1927), S. 80-82, zitiert nach: Albert Renger-Patzsch, Die Freude am Gegenstand. Gesammelte Aufsätze zur Photographie, hg. v. Bernd Stiegler, München 2015, S. 81-84, besonders S. 83; Albert Renger-Patzsch, Ziele, in: Das Deutsche Lichtbild (1927), S. XVIII, ziert nach ebenda, S. 91-92.

- Albert Renger-Patzsch, Ziele, in: Das Deutsche Lichtbild (1927), S. XVIII, ziert nach ebenda, S. 91-92.

- Laszlo Moholy-Nagy, in: Das deutsche Lichtbild (1927), S. X.

- W. Warstat, Der internationale Stand der bildmäßigen Photographie, in: Deutscher Camera-Almanach, 1931, S.11-38, hier S. 14 und 16.

- Franz Roh, Nach-Expressionismus: Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen Malerei, Leipzig 1925.

- Siehe die schematisierte Gegenüberstellung von Expressionismus und Nachexpressionismus anhand von 22 Begriffspaaren aus Rohs Buch auf (letzter Aufruf 11.1.2016). Franz Roh war Schüler von Heinrich Wölfflin, dessen „Kunstgeschichtliche Grundbegriffe“ (1915) vorbildhaft für die Arbeit mit Gegensatzpaaren war.

- Zitiert nach Dennis Crockett, German Post-Expressionism. The Art oft he Great Disorder 1918-1924, Pennsylvania 1999, S. 147.

- Zitiert nach Crockett, S. 145.

- Dix folgte auf Oskar Kokoschka, der sich 1926 von seinen Lehrverpflichtungen freistellen ließ.

- Das Kunstblatt, Bd. 7 (1923) S. 254.

![Max Beckmann, Cabins [Kajüten], Detail, 1948, Öl/Lw, 139,5 x 190 cm (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Max-Beckmann-Kajueten-Detail-778x500.jpg)

![Georgia O’Keeffe, From the Faraway, Nearby [Aus der Ferne, nah)], 1937, Öl auf Leinwand 91,4 x 101,9 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York © 2016 Georgia O’Keeffe Museum/Bildrecht, Wien Foto: © BKP/ The Metropolitan Museum of Art / Malcolm Varon)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/O’Keeffe-From-the-Faraway-Nearby.jpg)