Paul Klee, Abenteurer zur See Der Bauhaus-Lehrer auf hoher See

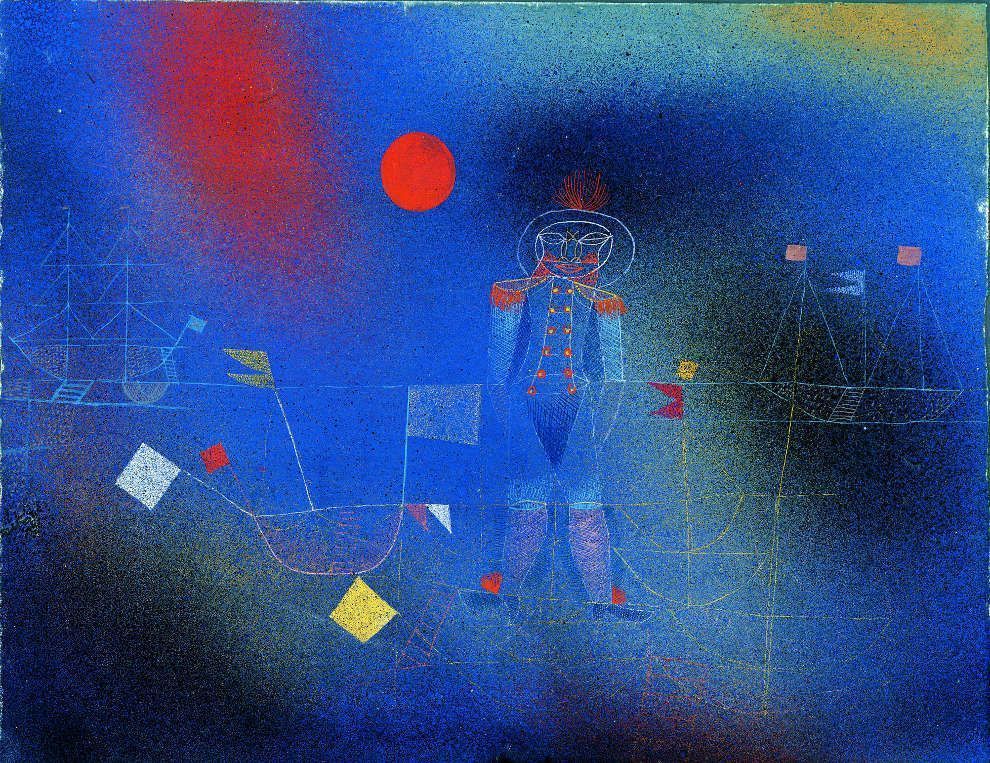

Paul Klee, Abenteurer zur See, Detail, 1927, 5, Gouache und Aquarell, teilweise mit Luftpinsel, auf blaugrundiertem Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, auf Karton, 25,1 x 32,4 cm Karton: 28,5 x 35 cm (Albertina, Sammlung Batliner, DL313)

Als Paul Klee im Sommer 1927 dieses Blatt gestaltete, verbrachte er die Ferien gemeinsam mit seinem 20-jährigen Sohn Felix an der Côte d'Azur. Er hatte nach der anstrengenden Umsiedlung des Bauhaus – die nationalsozialistische Regierung Thüringens hatte es 1925 geschlossen, weshalb der Betrieb nach Dessau in Sachsen-Anhalt verlegt worden war – von einer längere Mittelmeerreise mit einem Dampfschiff geträumt. Aus „einer größeren Dampfmittelmeerfahrt“ wurde allerdings „nur“ die Dampferüberfahrt zur Insel Porquerolles.

Österreich / Wien: Albertina

Tiefblaues Meer und ebensolcher Himmel, mehrere beflaggte Schiffe, ein roter Ball – vermutlich die Sonne – und im Zentrum der Komposition ein breitbeinig stehender Admiral in Uniform – so beschreibt Paul Klee sein Abenteuer zu See. Die Gesichtszüge des Befehlshabers erinnern an Klees 1919 lithographiertes Selbstbildnis „Versunkenheit“1.

„Am Freitag Abend fahre ich nach Toulon, dort kommt abends ein Schiff von Marseille an und nimmt mich mit in die blauen Fluten; bald wird es Nacht, aber der Vollmond leuchtet, und ich atme das Letzte an Spannung aus. Dort beginnt dann das Neue, wahrscheinlich gar nicht neu, aber ein wenig anders coloriert. Und das Colorit macht's, das suche ich ja immer wieder: Klänge wecken lassen, die in mir schlummern, ein kleines oder großes Abenteuer in Farbe.“2 (Paul Klee in einem Brief vom 10. August 1927 an seine Ehefrau Lily)

Paul Klee reiste an den Golf von Hyères in der Nähe von Marseille und besuchte die vorgelagerte Insel Porquerolles. Er zeigte sich in einem Brief an seine Ehefrau Lily zufrieden mit dem Klima und der „Farbigkeit“ vor Ort: „fabelhafte Aussichten: Was mich fesselt, ist das Kolorit, und ich kann hier wieder einiges an Klängen gewinnen.“ (Klee in einem Brief an Lily Klee, 30. Juli 1927).

Die Datierung des Blattes von 1927 und die Einordnung desselben in Klees Systematik offenbart eine weitere Interpretationsmöglichkeit. Das „kleine oder große Abenteuer in Farbe“, wie er die Überfahrt seiner Frau beschreibt, mag zwar Inspirationsquelle für dieses Werk gewesen sein, dennoch reihte der Künstler es nicht unter die südfranzösischen Landschaftszeichnungen ein. Stattdessen findet es sich in einer Gruppe von ebenso dunkel eingefärbten Kompositionen mit Schiffen, Küstenbauten, Himmelsgestirnen und Fahnen vom Winter 1926/273, wie Marietta Mautner-Markhof betont (Ein solches Blatt ist 2018 in der Ausstellung Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses in der Pinakothek der Moderne, München zu sehen). Damit, so die Albertina-Kuratorin, entzog er bewusst das Blatt einer jahreszeitlichen Chronologie oder episodischen Ortung und versetzte es in die Sphäre einer zeitlosen Selbsterfahrung versetzt, was für sie auch die physiognomische Nähe zwischen dem Abenteurer und der Selbststudie Versunkenheit von 1919 erklärt.

- Paul Klee, Abenteurer zur See, 1927, 5, Gouache und Aquarell, teilweise mit Luftpinsel, auf blaugrundiertem Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, auf Karton, 25,1 x 32,4 cm Karton: 28,5 x 35 cm (Albertina, Sammlung Batliner, DL313)

Paul Klees Spritzbilder

Die Spritztechnik zählt in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre zu den wichtigen Techniken im Werk von Paul Klee. Mittels einer über ein Sieb gezogenen Bürste oder eines Zerstäubers gelang es dem Bauhaus-Meister, den Bildträger mit feinsten Tröpfchen von Aquarell- oder Gouachefarben zu überziehen. Mit dieser Technik konnte das künstlerische Ideal, Farbe und Fläche als elementare Bestandteile der Kunst allgemein gültig einzusetzen, realisiert werden.

Paul Klee arbeitete hauptsächlich figurativ in der Spritztechnik. Mit Hilfe von Schablonen, feinen Gittern und Lochblechen gelang ihm, einen gleichsam „unendlichen“ Raum zu schaffen. Das Blau des „Abenteurers zur See“ wird durch rote, gelbe und schwarze Flächen zu einer wabernden Masse. Die Figur und die Schiffe wirken wie schwerelos. An die Stelle von Räumlichkeit tritt die Flächengliederung mit Hilfe von farbig opaken Formen – wie der roten Sonne, den bunten Fahnen. Wie für Klee charakteristisch befinden sich die Bildelemente in einem Zustand des Gleichgewichts.

Paul Klee, Abenteurer zur See: Bild

- Paul Klee, Abenteurer zur See, 1927, 5, Gouache und Aquarell, teilweise mit Luftpinsel, auf blaugrundiertem Papier, mit Gouache und Feder eingefasst, auf Karton, 25,1 x 32,4 cm Karton: 28,5 x 35 cm (Albertina, Sammlung Batliner, DL313)

Weitere Beiträge zu Paul Klee

- Siehe: WV 1919,75, Helfenstein u. a. 1998–2004, Bd. 3, Nr. 2138; Koella/Billeter 2005, S. 268; die Lithografie danach WV 1919,113, Helfenstein u. a. 1998-2004, Bd. 3, Nr. 2176)

- Zitiert nach: Paul Klee, Briefe an die Familie, hg. von Felix Klee, Band 2: 1907–1940, Köln 1979, S. 1058 f.

- Siehe: WV 1926,220–221, Helfenstein u. a. 1998–2004, Bd. 5, Nr. 4178–4179; WV 1927,1–7, Helfenstein u. a. 1998–2004, Bd. 5, Nr. 4214–4220).