Wien | Leopold Museum: Kubin auf der Couch Bekenntnisse einer gequälten Seele | 2022

Alfred Kubin, Ins Unbekannte, 1900/01 (© Leopold Museum, Wien, Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger © Eberhard Spangenberg/Bildrecht, Wien, 2021)

Die Kunst des großen Zeichners, Illustrators und Verfassers des Romans „Die andere Seite“, Alfred Kubin, scheint aktueller denn je zu sein: Gewalt, kriegerische Zerstörung, Seuchen, Naturkatastrophen, Manipulation der Massen und andere Abgründe des menschlichen Seins prägten seine stark erzählerisch orientierten Arbeiten aus der Sammlung des Leopold Museum. Das Werk dieses fantastischen Schöpfers konfrontiert uns mit pessimistischen Visionen, die – frei nach Schopenhauer – die schlechteste aller denkbaren Welten skizzieren. Kindheit und Jugend Kubins sind von Scheitern und Depression gekennzeichnet: Entlassung aus dem Gymnasium, Abbruch der Fotografenlehre, früher Verlust der Mutter, ein Selbstmordversuch an ihrem Grab, eine Nervenkrise nach kurzer Militärzeit und weitere Schicksalsschläge charakterisieren seinen traumatischen Werdegang.

Kubin auf der Couch

Bekenntnisse einer gequälten Seele

Österreich | Wien: Leopold Museum, Ebene -1

16.4. – 24.7.2022

Der Ausweg für Kubin war die Übersiedlung nach München im Jahr 1898, wo er ein Kunststudium aufnahm. Sein erster Besuch in der Alten Pinakothek hinterließ ihn „aufgelöst vor Seligkeit und Erstaunen“. Die Betrachtung von Max Klingers Radierungen beschrieb er als „Sturz von Visionen schwarz-weißer Bilder“. In der Folge lernte er, wie seine biografischen Notizen vermerken, „das gesamte zeichnerische Werk von Max Klinger, Francisco de Goya, de Groux, Félicien Rops, Edvard Munch, James Ensor, Odilon Redon und ähnlicher Künstler kennen.“ Eine vergleichbare „staunende Ekstase“ (Kubin) erlebte er 1904 bei einem Besuch im Wiener Kunsthistorischen Museum vor den Bildern von Pieter Bruegel der Ältere Auch die Werke von Hans Baldung , genannt Grien, und Hieronymus Bosch waren für ihn bedeutsame Inspirationsquellen.

Aus dieser Vielfalt von Impressionen und künstlerischen Positionen, vor allem aber aus den eigenen Erfahrungs- und Empfindungswelten und seiner überbordenden Einbildungskraft schuf Kubin ein unvergleichliches, ein geheimnisvoll-fantastisches Werk. In einer Rede zu seiner Berliner Ausstellung 1926 bekannte er sich zu diesem intimen Urgrund seiner unheimlichen Bildschöpfungen:

„Doch [...] handelt es sich [bei] mir lediglich darum, rein innerlich geschaute Formen, Gestalten und Geschehnisse bildmäßig einzufangen, deren drängende Flut von jeher mein eigentliches Seelenleben ausmachte.“

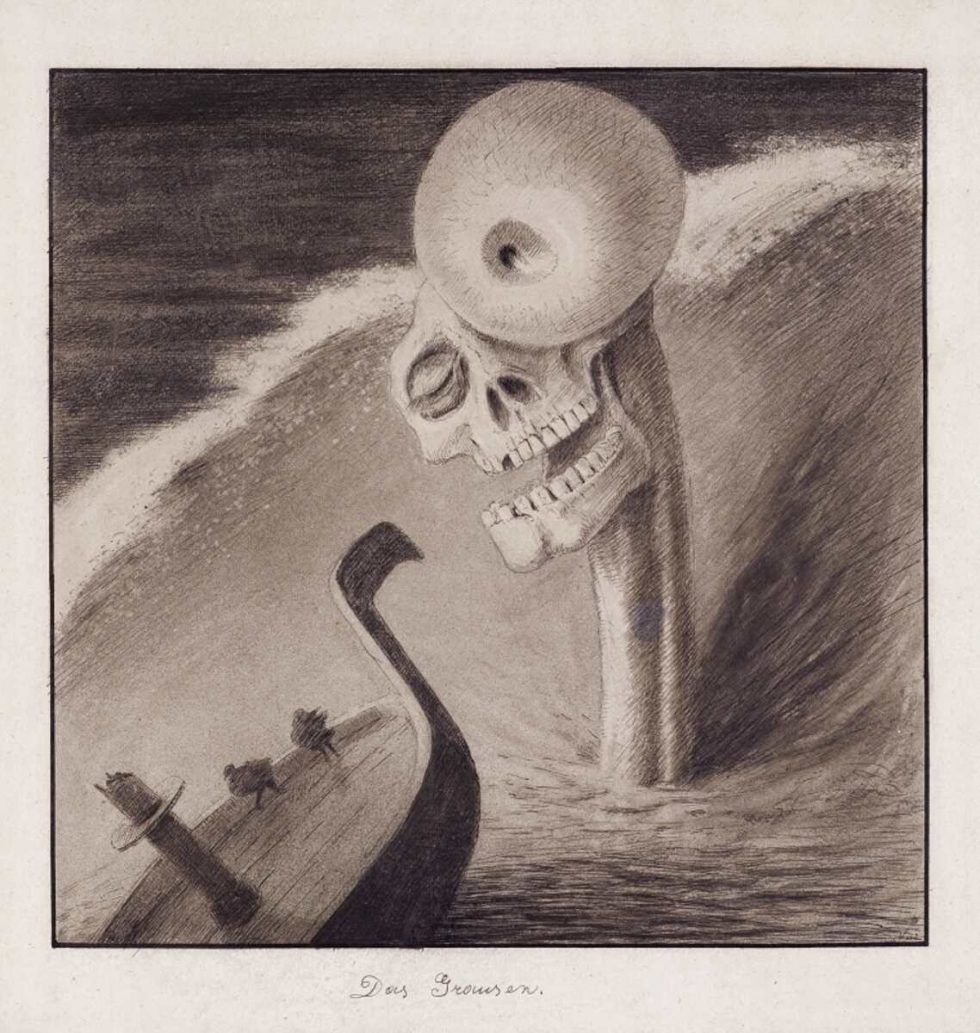

- Afred Kubin, „Das Grausen“, um 1902, Tusche, Feder (laviert), Spritztechnik auf Katasterpapier, 32,6 × 31,1 cm (Leopold Museum, Wien, © Eberhard Spangenberg/Bildrecht, Wien, 2016)

Kubin auf der Couch im Leopold Museum

Die Ausstellung im Leopold Museum unternimmt den erstmaligen Versuch, die Kunst der Kubin’schen Traumwelten, die allzu oft in alpdrückend-düstere Sphären vordringt, auch in ihrem Bezug zum Unbewussten, zu den Tiefendimensionen des Psychischen zu erfassen. Der Psychoanalytiker und Psychiater August Ruhs orientiert sich bei diesem Interpretationsvorhaben an Kubin-Werken, die Direktor Hans-Peter Wipplinger nach bestimmten Themen-bereichen ausgewählt hat. Kubins dystopische Visualisierungen, die den Symbolismus und die fantastische Kunst des 19. Jahrhunderts fortführen und als Wegbereiter des französischen Surrealismus gelten dürfen, setzen sich aus realer und imaginärer Wirklichkeit zusammen: eine geniale Synthese, in der das Unheimliche der pessimistischen Weltkonstruktionen auch immer wieder mit Humor, Ironie und Übertreibung versehen ist.

Kuratiert von August Ruhs und Hans-Peter Wipplinger

Quelle: Leopold Museum

Alfred Kubin im Leopold Museum: Bilder

- Alfred Kubin, Ins Unbekannte, 1900/01 (© Leopold Museum, Wien)

- Alfred Kubin, „Das Grausen“, um 1902 (© Leopold Museum, Wien)

- Alfred Kubin, Der Tod als Reiter, 1906 (© Leopold Museum, Wien)

- Alfred Kubin, Die Pest in Bergamo, 1914 (© Leopold Museum, Wien)