Wiesbaden | Museum Wiesbaden: August Macke Umfassenden Retrospektive zum deutschen Expressionisten

August Macke, Stillleben mit Apfelschale und japanischem Fächer, Detail, 1911 (Kunstmuseum Bonn)

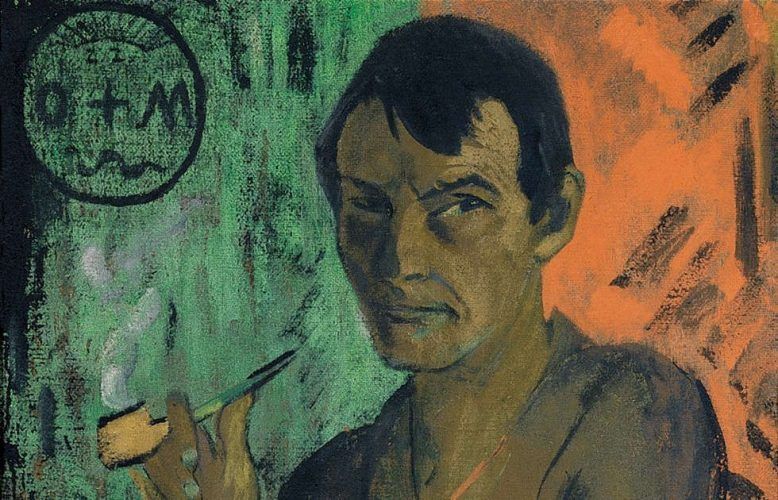

August Macke, einer der bedeutendsten Künstler des deutschen Expressionismus, starb zu Beginn des Ersten Weltkriegs – Ende September 1914 im Alter von gerade einmal 27 Jahren. Nach dem Krieg organisierte seine Frau Elisabeth, um August Macke vor einem schnellen Vergessen zu bewahren, eine „August Macke Gedächtnis-Ausstellung“. Die Ausstellung aus dem Nachlass des Künstlers war mit über 160 Werken bestückt und gastierte im Herbst 1920 auch im Museum Wiesbaden. Anlässlich dieser vor exakt 100 Jahren durchgeführten umfassenden Retrospektive präsentiert das Museum Wiesbaden in enger Kooperation mit dem Kunstmuseum Bonn August Macke und dessen Werk in all seiner Vielfalt.

August Macke

Paradies! Paradies?

Deutschland | Wiesbaden: Museum Wiesbaden

30.10.2020 – 14.2.2021

verlängert bis 9.5.2021

August Macke. Expressionist zwischen Bonn, München und Paris

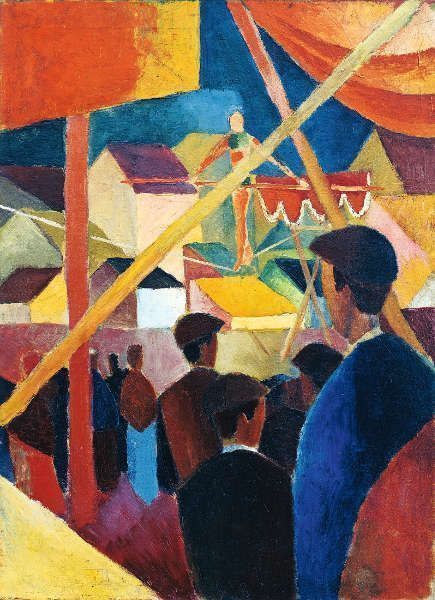

Ausgehend von einem seiner wichtigsten Bilder – „Seiltänzer“ von 1914 aus dem Kunstmuseum Bonn – versammelt das Museum Wiesbaden 84 Werke August Mackes und 20 weitere der anderen Rheinischen Expressionisten, darunter der Macke-Freund Hans Thuar, Heinrich Campendonk, Helmuth Macke und Carlo Mense. Die Ausstellung gliedert das expressionistische Werk in fünf Kapitel: Auf „Familie und Freunde“ folgen „Stadt/Landschaft“ sowie die seltenen „Akte“. Das Erbe des Jugendstils wird ebenso thematisiert („Zwischen Kunsthandwerk und Abstraktion“) wie die titelgebenden „Paradiese“, die August Macke im Rheinland, der Schweiz und in Afrika (Tunisreise!) fand.

August Mackes bildkünstlerischen Gattungen waren durch und durch klassischer Natur: Landschaft, Stillleben und Porträt. Ein besonderes Augenmerk der Werkschau liegt auf dem positiven Menschenbild des Künstlers, das sich nicht nur in seinen Akten offenbart, sondern auch und gerade in seinen vielen Darstellungen von Familienmitgliedern. Der Mensch in der Natur oder modische Flaneure, die sich in den Schaufenstern der Großstadt prismatisch gebrochen schillernd spiegeln, bevölkern die beliebten expressiven Werke des Bonner Künstlers.

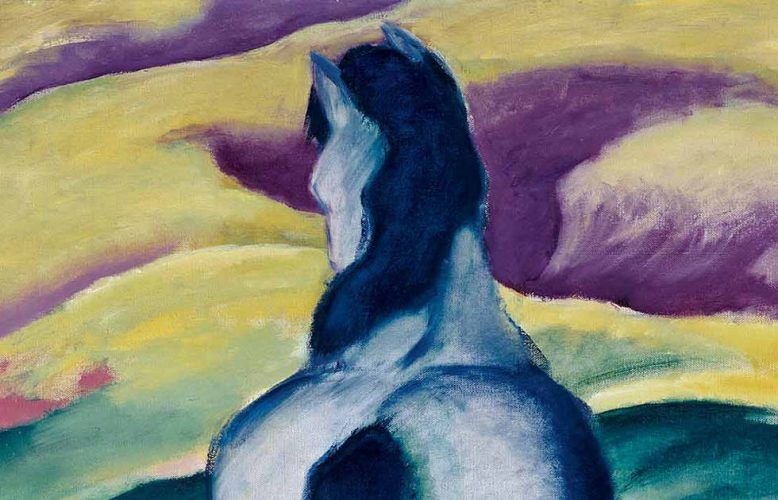

In der Ausstellung „August Macke. Paradies! Paradies?“ wird Mackes stilistische Entwicklung nachvollziehbar: Ausgehend vom impulsiven Impressionismus eines Lovis Corinth, der kurzzeitig in Berlin sein Lehrer war, trug er durch seine Begegnung mit dem Fauvismus und Futurismus in Paris (Henri Matisse, Robert Delaunay) und die Zugehörigkeit zur 1911 in München gegründeten Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ um Wassily Kandinsky und Franz Marc einen entscheidenden Beitrag zum künstlerischen Aufbruch nach der Jahrhundertwende bei.

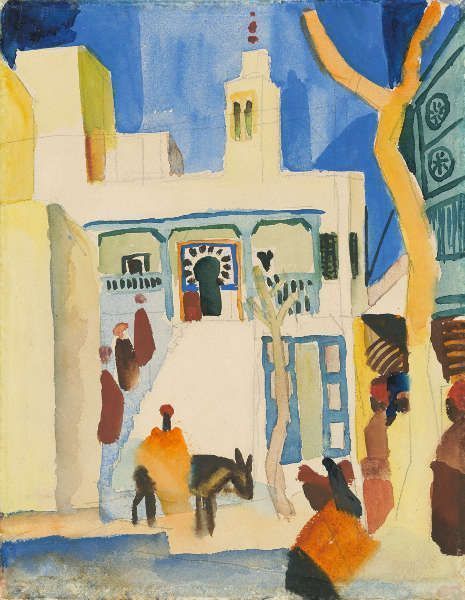

- August Macke, Blick auf eine Moschee, 1914 Kunstmuseum Bonn Dauerleihgabe aus Privatbesitz. Foto: Kunstmuseum Bonn

- August Macke, Seiltänzer, 1914, Kunstmuseum Bonn. Foto: Reni Hansen, Kunstmuseum Bonn

Mackes Porträts: Familie und Freunde

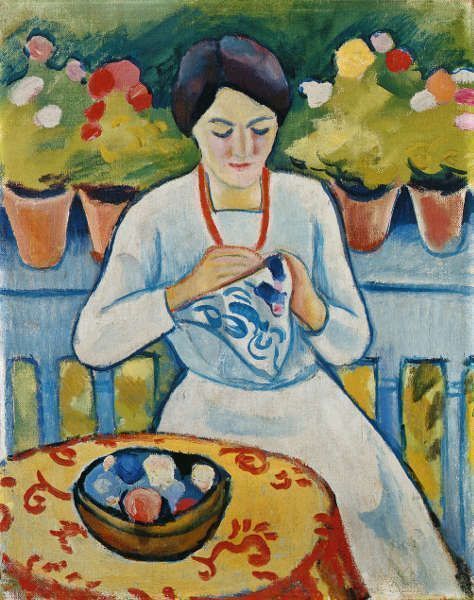

Elisabeth steht im Zentrum des künstlerischen Werks von August Macke am Beginn der Macke-Ausstellung in Wiesbaden. Mehr als 200 Mal hat sie ihr Mann porträtiert – in der Schau ist sie erkennbar als modisch gekleidete Hutträgerin (1909), als stickende Frau (1910), als Mutter mit Kleinkind im Schoß (1910), als Modell eines futuristischen Experiments (1913). Freunde und weitere Familienmitglieder wie der Schriftsteller E. A. Greeven (1911) und Katharina Köhler im Armlehnstuhl (1911) flankieren die stillen Bildnisse der Kernfamilie. Allen ist eigen, dass August Macke auf ältere Bildformeln aufbaut, wenngleich er sich stilistisch von der Lichtmalerei des Impressionismus zu immer größeren, zusammengefassten Formen wandelte.

Landschaften und Akte

Am stärksten wird dieser Stilwandel im Kapitel „Stadt-/Landschaft“ deutlich: „Am Rhein bei Hersel“ von 1908 zeigt ihn als Anhänger des Pointillismus. Macke hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sein Kunststudium an der Düsseldorfer Akademie und der dortigen Kunstgewerbeschule aufgegeben. Im Juni 1908 war er zum ersten Mal nach Paris gereist und dort dem Impressionismus verfallen. Kurz darauf trat er in das Berliner Studienatelier von Lovis Corinth ein. Der Blick auf den Fluss mit den funkelnden Reflexlichtern, das sich ins Blau-Violett verschiebende Farbspektrum der Büsche im Vordergrund lassen an ähnliche Kompositionen von Georges Seurat und Paul Signac denken.

Der Militärdienst hinderte August Macke bis zum Oktober 1909 daran, sich künstlerisch zu betätigen. Doch ab Herbst stürzte er sich in das Abenteuer Kunst und verarbeitete seine Pariser Erfahrungen zu einem zunehmend eigenständigen Stil. Dafür übersiedelte August Macke an den Tegernsee, wo er Freundschaft mit Franz Marc schloss und so auch seine zukünftige Beteiligung am „Blauen Reiter“ einleitete. Die saftig grünen Landschaften stehen kontrastreich zu den brauntonigen Städtebildern. Beiden ist aber gemein, dass der Künstler die Formen blockhaft empfand und stark vereinfacht ins Bild setzte.

Ähnliches lässt sich auch angesichts der Frauenakte feststellen: Naturalistische Bewegungsstudien von 1912/13 bereiteten kantige Holzschnitte und ein an Aristide Maillol erinnerndes „Sitzendes Mädchen“ (1912) vor. War „Nacktes Mädchen mit Kopftuch“ 1910 noch als geschlossene Form mit subtiler Licht-/Schattenmodellierung ausformuliert worden, so zeigen die „Badenden Frauen“ von 1913 gesichtslose Figuren mit stereometrischen Körpern. Landschaft und Frauen reagieren aufeinander, da der Künstler miteinander korrespondierende Positiv- und Negativformen einsetzte (anstelle von Überschneidungen). Das Gemälde ist auch ein wunderbares Beispiel für Mackes Gleichbehandlung aller Formen und gleichmäßige Verteilung der Buntwerte. Wäre nicht der Größenunterschied würde man auch kaum Vorder- von Hintergrund voneinander trennen können. Alles basiert auf der Raumwirkung der Farbtöne. Dass es sich bei diesem Werk um einen Entwurf für eine Weberei handelt, mag die Konzentration auf großflächigen Farbeinsatz, Unterdrückung der Details, kantige Formensprache unter dem Diktum der „Materialechtheit“ noch verstärkt haben. Über die Wirkung der Farbe schrieb er wenig später seinem ältesten Künstlerfreund:

„Diese raumbildenden Energien der Farbe zu finden, statt sich mit einem toten Helldunkel zufrieden zu geben, das ist unser schönstes Ziel.“1 (Brief von August Macke an Hans Thuar, 12.2.1914)

- August Macke, Stillleben mit Apfelschale und japanischem Fächer, 1911 (Kunstmuseum Bonn)

- August Macke, Stickende Frau auf Balkon (Frau mit Handarbeit), 1910. Kunstmuseum Bonn, Foto: Reni Hansen, Kunstmuseum Bonn

Kunstgewerbe und Abstraktion

Der Bedeutung von kunstgewerblichen Entwürfen im Werk von August Macke wird ein eigenes Kapitel in Ausstellung und Katalog gewidmet. Es finden sich neben dem oben erwähnten Entwurf für eine textile Arbeit Skizzen zur Bemalung von Vasen und abstrakte Muster für Stickereien. Obschon Macke häufig mit Franz Marc über Sinn und Unsinn der mystischen resp. „geistigen“ Abstraktion stritt, erprobte er dennoch die Ausdrucksmöglichkeiten dieser neuen Gestaltung. Die beiden Gemälde „Stillleben mit Apfelschale und japanischem Fächer“ (1911) und „Farbkomposition“ (1913) rahmen das Kapitel sinnfällig. Das Stillleben zeigt in leuchtenden Farben nicht nur den Einfluss von Henri Matisse auf die Verwendung des Ornaments, sondern mit dem japanischen Fächer auch die anhaltende Begeisterung für japanische Kunstgegenstände.

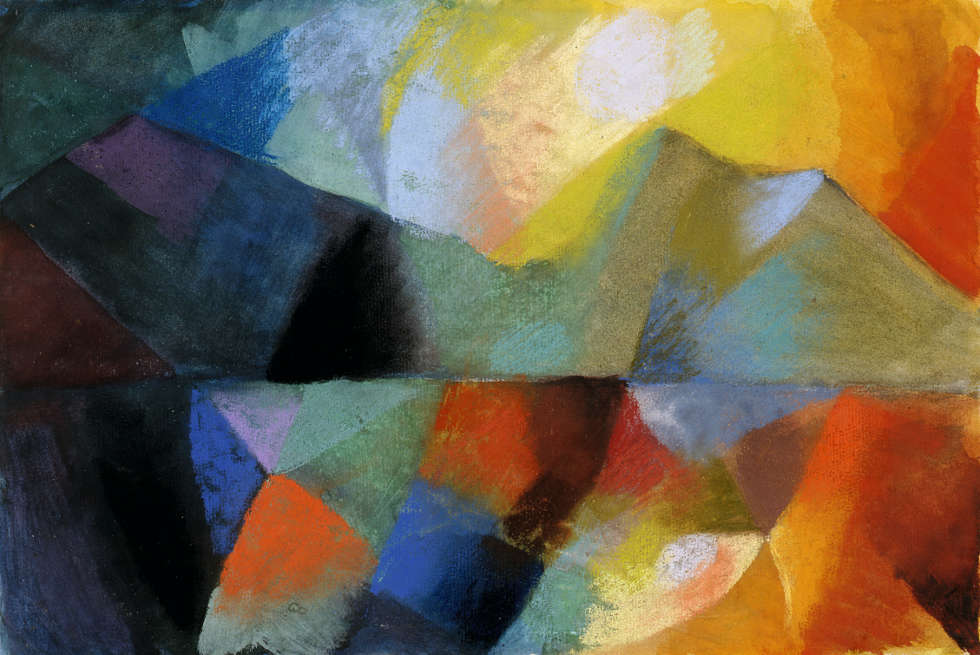

Die Loslösung vom erzählerischen Inhalt gelang dem Bonner Maler mit den ungegenständlichen Zeichnungen von 1913, die er als farbige oder abstrakte Formen betitelte. Dass die „Farbkomposition“ aus demselben Jahr eine stark am Orphismus Robert Delaunays orientierte Berglandschaft vor einem See zeigt, spiegelt die intensive Auseinandersetzung Mackes mit dem Pariser Avantgardisten wider. Im Oktober 1912 war er gemeinsam mit dem Ehepaar Marc nach Paris gefahren. Dort entdeckten sie die „Fenster“-Bilder Delaunays.2 Der „farbige Kubismus“ begeisterte Macke restlos, ermöglichte er ihm doch eine expressive Farbgebung bei gleichzeitiger Orientierung am Bildgegenstand. Macke nannte seine Farbkompositionen „lebendige Farbe“, während er über Kandinskys Abstraktionen als „unglaublich komplizierte, aber absolut seichte Farbflecken-Kompositionen“ unkte.3 Mit dieser Art der Gestaltung übte August Macke in seiner Heimatstadt Bonn eminenten Einfluss auf die Künstler seiner Umgebung aus. 1913 organisierte er die „Ausstellung Rheinischer Expressionismus“, was in Wiesbaden durch Werke der teilnehmenden Künstler am Ende der Macke-Ausstellung thematisiert wird.

- August Macke, Farbkomposition, 1913. Dauerleihgabe des Landes Nordhein- Westfalen, Foto: Wolfgang Morell

Mackes Suche nach dem irdischen Paradies

Wo auch immer August Macke reiste und lebte, fand er paradiesische Ruhe und Vegetation, könnte man meinen. Die bedächtige, bürgerliche und beruhigte Bildwelt des Bonner Malers wirkt wie ein Blick in ein „Goldenes Zeitalter“. Dahinter steht mitnichten ein politischer Anspruch, wie ihn noch Paul Signac und André Derain gefordert hatten, sondern eine Lust am Schauen und Betrachtetwerden, egal ob es sich um nackt badende Damen in paradiesischer Umgebung oder orientalische Typen, im Park spazierende Stadtbewohner*innen oder spielende Kinder handelt. Im männlichen und weiblichen Flaneur rettete August Macke einen Topos der impressionistischen Malerei in den Expressionismus. Wenige Monate am Schweizer Thunersee (als Nachbar von Paul Klee und Louis Moilliet) und die 14-tägige Reise nach Tunis ließen August Macke zum Künstler reifen. Beeindruckendes Skizzenmaterial, duftige Aquarelle und eine „Afrikanische Landschaft“ von 1914 in Öl beschließen die Macke-Ausstellung mit farbenfrohen, ornamentalen Orientbildern. Das helle Licht und die satten Farben Nordafrikas kamen dem Expressionisten offensichtlich entgegen.

- August Macke, Spaziergang auf Brücke (groß), 1912, Öl/Lw, 86 x 100 cm (Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Foto: Wolfgang Fuhrmannek)

August Macke in Wiesbaden

Die Wiesbadener Ausstellung beleuchtet anhand sorgfältig ausgewählter Werke alle Schaffensphasen August Mackes. Doch Macke war in deutlich mehr Medien als „nur“ der Malerei. Das erklärte Ziel der Überblicksausstellung, Macke als Künstler vorzustellen, der vom Gemälde über die Zeichnung zur Druckgrafik bis hin zum atmosphärischen Aquarell viele Medien beherrschte, wird eindrucksvoll eingelöst. Zarte Aquarelle zeigen den Thuner See in der Schweiz oder entstanden während der berühmten Reise mit Paul Klee und Louis Moilliet im afrikanisch-orientalischen Tunis (April 1914).

Beschlossen wird die 80 Werke umfassende Retrospektive mit Beispielen seiner abstrakten Kunst und angewandten Entwürfen sowie Arbeiten der Maler, die er von Bonn aus im Rheinland – darunter etwa Heinrich Campendonk oder Heinrich Nauen – inspirierte.

August Macke. Paradies! Paradies?: Ausstellungskatalog

Roman Zieglgänsberger (Hg.)

Mit Beiträgen von Sibylle Discher, Peter Forster, Tanja Pirsig-Marshall und Roman Zieglgänsberger

192 Seiten mit ca. 150 Abb.

Hardcover mit Schutzumschlag, 27 x 23 cm

ISBN 978-3-7319-1008-4

Michael Imhof Verlag, Petersberg 2020

August Macke in Wiesbaden: Bilder

- August Macke, Stickende Frau auf Balkon (Frau mit Handarbeit), 1910, Öl und Tempera/Lw, 61 x 49 cm (Kunstmuseum Bonn)

- August Macke, Stillleben mit Apfelschale und japanischem Fächer, 1911, Öl/Lw, 55,5 x 55,5 cm (Kunstmuseum Bonn)

- August Macke, Gartenbild, 1911, Öl/Lw, 70 x 88 cm (Kunstmuseum Bonn, Dauerleihgabe des Landes Nordrhein-Westfalen)

- August Macke, Spaziergang auf Brücke (groß), 1912, Öl/Lw, 86 x 100 cm (Hessisches Landesmuseum Darmstadt)

- August Macke, Farbkomposition, 1913, Gouache, Fettkreide und Pastell, 29,8 x 45 cm (Kunstmuseum Bonn, Dauerleihgabe des Landes Nordrhein-Westfalen)

- August Macke, Zwei Frauen im Park, 1913, Öl/Karton, 45,5 x 33 m (Privatsammlung Deutschland)

- August Macke, Park im Süden, 1914, Aquarell und Buntstift auf Papier, 24 x 16 cm (Privatsammlung)

- August Macke, Seiltänzer, 1914, Öl/Lw, 82 x 60 cm (Kunstmuseum Bonn)

- August Macke, Blick auf eine Moschee, 1914, Aquarell, 26 x 20,5 cm (Kunstmuseum Bonn Dauerleihgabe aus Privatbesitz)

- August Macke, Kinder am Brunnen mit Stadt im Hintergrund, 1914, Öl/Lw, 62,5 x 75,3 cm (Kunstmuseum Bonn)

- August Macke, Afrikanische Landschaft, 1914, Öl/Lw, 45 x 55 cm (Kunsthalle Mannheim)

Beiträge zum Expressionismus

Aktuelle Ausstellungen

- Zit. nach: August Macke. Briefe an Elisabeth und die Freunde, hrsg. von Werner Frese und Ernst-Gerhard Güse, München 1987, S. 319−320.

- Ob sie sich auch mit dem Werk von Sonia Delaunay auseinandersetzen, wird in der Literatur noch meist verschwiegen!

- Briefwechsel Macke, Franz Marc, hg. von Wolfgang Macke, Köln 1964, S. 174.