MAK feiert 300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur Kunsthandwerk auf höchstem Niveau seit 1718 | 2018

Die Verlobung, Detail, Darstellung der Erzherzogin Christine, des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen und der Gräfin Fuchs, um 1780, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modell Anton Grassi, © MAK/Mika K. Wisskirchen

Rund 1.000 Exponate aus den Beständen des MAK sowie aus nationalen und internationalen Sammlungen bieten in der umfassenden Jubiläumsausstellung „300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur“ einen eindrucksvollen Überblick über die Entwicklung der zweitältesten Porzellanmanufaktur Europas. Gegründet im Mai 1718 durch Vergabe eines kaiserlichen Privilegiums zur Porzellanerzeugung an Claudius Innocentius Du Paquier, durchlief die Wiener Produktion eine faszinierende Erfolgsgeschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt war. Stil und Geschmack ihrer Produkte setzten in der Frühzeit und im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts immer wieder ästhetische Maßstäbe und Standards - und bestehen aus mehr als nur dem Reiter auf dem steigenden Lippizaner.

300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur

Österreich | Wien: MAK

16.5. – 23.9.2018

Die Wiener Produktion deckte ein breites keramisches Spektrum ab: von ganzen Porzellankabinetten über Tafelaufsätze und -service, Dejeuners, Einzeltassen und Vasen, Uhrgehäuse, qualitätsvolle Porzellanskulpturen und -büsten, szenische und florale Miniaturen bis hin zu großformatigen Porzellanbildern mit Blumenstillleben. Zu Hauptwerken der Wiener Porzellanmanufaktur, wie dem Porzellanzimmer aus dem Brünner Palais Dubsky (um 1740) oder dem Tafelaufsatz aus dem Stift Zwettl (Wien, 1767–1768), beide permanent in der MAK-Schausammlung zu sehen, liefert die Ausstellung mit bis dato unveröffentlichten Dokumenten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse.

- Tafelaufsatz aus dem Stift Zwettl, Allegorie der Porzellanerzeugung mit den vier Kardinaltugenden, vor 1769, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellan, glasiert © MAK

Wiener Porzellanmanufaktur (1718–1864)

Über viele Jahrhunderte galt Porzellan in Europa als kostspieliger, aus China und Japan importierter Luxusartikel. Erst nach der Entdeckung des Geheimnisses der Porzellanerzeugung durch den Naturforscher Ehrenfried Walther von Tschirnhaus und den Arkanisten und späteren Gründer der Manufaktur Meißen, Johann Friedrich Böttger, wurde das Porzellan in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Luxusware, die auch in Europa erzeugt wurde.

Seit seinen Gründungsjahren bewahrt das MAK den Nachlass der 1864 geschlossenen Wiener Porzellanmanufaktur. Damit verfügt das Museum über Originalzeichnungen, Grafiken, Musterbücher, Wachsmodelle, Farbproben und Mustertassen, die den Prozess der Porzellanerzeugung in der Wiener Manufaktur auf einzigartige Weise nachvollziehbar machen.

- Kanne, 1725–1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier © Joe Coscia Jr./MAK

- Musterpokal mit Presentoir, um 1816, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien © MAK/Katrin Wißkirchen

„300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur“ rollt die Geschichte der Wiener Produktion im Kontext der Manufakturen in Meißen, Nymphenburg, Berlin und Frankenthal (Deutschland) sowie Doccia (Italien) und Sèvres (Frankreich) und im Spiegel asiatischer Porzellane und Silberarbeiten auf. Der intensive Kulturtransfer zwischen Asien und Europa war eine wesentliche Voraussetzung für die Gründung der Wiener Porzellanmanufaktur. Eingebettet in diesen internationalen Kontext bietet die MAK-Ausstellung eine historisch-kritische Einschätzung ihres gestalterischen Vermächtnisses und ihrer Rolle als Vorbild für nachfolgende Manufakturen.

- Tafelaufsatz, 1750–1755, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien © MAK/Mika K. Wisskirchen

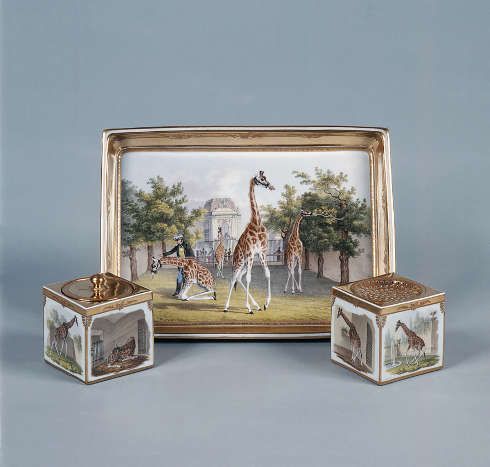

- Tintenzeug, 1828, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Jakob Schufried (© MAK)

Von Du Paquier bis Sorgenthal und Döbrich

Chronologisch aufgebaut, folgt die MAK-Ausstellung in fünf Bereichen jenen Perioden, die die Forschung für die historische Entwicklung der Wiener Porzellanmanufaktur definiert: Unter Claudius Innocentius Du Paquier wurde sie von 1718 bis 1744 (Frühbarock) als Privatanstalt geführt. Als sogenannte „plastische Periode“ wird die Ära als kaiserliche Anstalt unter Maria Theresia (1744–1784) bezeichnet. Im Klassizismus und Biedermeier prägten zwei Persönlichkeiten die Geschichte der Manufaktur: Conrad Sörgel von Sorgenthal (1784–1805) und Matthias Niedermayer (1805–1827). Im Spätbiedermeier und Historismus leiteten die Direktoren Benjamin von Scholz (1827–1833), Andreas Baumgartner (1834–1843), Franz von Leithner (1843–1854) und Alexander Löwe (1856–1864) die „chemische Periode“ ein.

Die Neugründung der Porzellanmanufaktur Augarten im Jahr 1923 – eröffnet 1924 – sicherte den Fortbestand dieses herausragenden Kapitels der österreichischen Kunst- und Kulturgeschichte. Mit einem Key-Piece, dem Reiter der Spanischen Hofreitschule (nach einem Entwurf von Albin Döbrich, 1925), gibt die MAK-Ausstellung einen Ausblick auf die Produktion der Porzellanmanufaktur Augarten. Das MAK verwahrt die Formen zum Reiter und den Nachlass von Albin Döbrich.

- Deckeldose in der Form einer Schildkröte, um 1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier, © Joe Coscia Jr./MAK

Zahlreiche hervorragende Beispiele von Service, Porzellanplastiken und monumentalen Objekten aus der Manufaktur nach Entwürfen von Künstlern und Architekten der Wiener Akademie wie Johann Hagenauer, Theophil Hansen und Eduard van der Nüll geben einen faszinierenden Einblick in den Formenreichtum der Wiener Produktion. Die Erzeugnisse der Wiener Porzellanmanufaktur werden direkt dem im MAK verwahrten Nachlass gegenübergestellt: Illustrierte Bände und Ornamentstiche als Gestaltungsvorlagen für Maler wie Formbossierer, Originalskizzenbücher, Zeichnungen und Aquarelle von Porzellanmalern und Lehrern der Manufakturschule vermitteln das hohe künstlerische Niveau, das nicht zuletzt durch die Verbindung mit der kaiserlichen Akademie der bildenden Künste gesichert war.

Viele der führenden Entwerfer der Wiener Porzellanmanufaktur – darunter die Modellmeister Anton Grassi und Elias Hütter oder die Maler Johann Claudius Herr und Laurenz Herr, Michael Daffinger, Jakob Schu(h)fried, Joseph Rieger, Joseph Nigg – kamen als autonome Künstler aus der Ausbildung an der Akademie, bei Meistern wie etwa Franz Xaver Messerschmidt. Ihre im Nachlass erhaltenen Gipse und Formtassen, aquarellierte Musterbücher mit Service-Entwürfen sowie Probeplättchen für Farben und Motive zeigen die beeindruckende Form- und Dekorationsentwicklung auf.

- La belle Chocolatière de Vienne [Das Wiener Schokoladenmädchen], 1854, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modelleur Wenzel Stummer, © MAK/Tamara Pichler

- Die Verlobung, Darstellung der Erzherzogin Christine, des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen und der Gräfin Fuchs, um 1780, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modell Anton Grassi, © MAK/Mika K. Wisskirchen

Porzellan im MAK

Bereits in den Jahren 1904 und 1970 zeigte das MAK umfassende Ausstellungen zu Wiener Porzellan. Die dazu publizierten Kataloge gelten bis heute als Standardwerke. In den vergangenen Jahren konnten sowohl der grafische Nachlass als auch die Porzellane der Wiener Porzellanmanufaktur wissenschaftlich neu bearbeitet und digitalisiert werden und stehen nun über die Sammlungsdatenbank des MAK (sammlung.mak.at) online zur Verfügung.

(Quelle: Pressetext)

300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur: Ausstellungskatalog

Christoph Thun-Hohenstein und Rainald Franz (Hg.)

mit Texten von Rainald Franz, Andreas Gamerith, Michael Macek, Errol Manners, Waltraud Neuwirth, Kathrin Pokorny-Nagel, A. Philipp Revertera, Elisabeth Schmuttermeier, Ulrike Scholda, Christoph Thun-Hohenstein, Leonhard Weidinger und Johannes Wieninger.

Deutsch/Englisch,

272 Seiten mit zahlreichen Farbabbildungen

ISBN XX

MAK, Wien / Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 2018

- Wiener Kaufruf, Thermometerhändler, 1854, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modelleur Joseph Gmandtner, © MAK/Georg Mayer

- Joseph Nigg, Blumenstillleben in Vase, 1818, Porzellanbild, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Georg Mayer

300 Jahre Wiener Porzellanmanufaktur: Bilder

- Kanne, Wien, 1725–1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier © Joe Coscia Jr./MAK

- Pantherschale, um 1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier, © Joe Coscia Jr./MAK

- Uhrgehäuse, um 1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier, © Joe Coscia Jr./MAK

- Deckeldose in der Form einer Schildkröte, um 1730, Manufaktur des Claudius Innocentius Du Paquier, © Joe Coscia Jr./MAK

- Reiter aus dem Jagdaufsatz des Fürsten Franz Josef Auersperg, um 1749, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Mika K. Wisskirchen

- Tafelaufsatz, 1750–1755, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien © MAK/Mika K. Wisskirchen

- Winzergruppe, um 1760, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Nathan Murrell

- Vater mit Kind und Affe, um 1765, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Christoph Dreischarf, © MAK/Mika K. Wisskirchen

- Antikisierende weibliche Figur, 3. Viertel 18. Jh., Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Christoph Dreischarf, © MAK/Nathan Murrell

- Tafelaufsatz aus dem Stift Zwettl, Die Porzellanerzeugung (Mittelgruppe), 1768, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Georg Mayer

- Tafelaufsatz aus dem Stift Zwettl, Allegorie der Porzellanerzeugung mit den vier Kardinaltugenden, vor 1769, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellan, glasiert © MAK

- Dejeuner im Reisekoffer, 1760–1770, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Georg Mayer

- Die Verlobung, Darstellung der Erzherzogin Christine, des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen und der Gräfin Fuchs, um 1780, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modell Anton Grassi, © MAK/Mika K. Wisskirchen

- Dejeuner, um 1789, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Johann Schiffauer © MAK/Georg Mayer

- Dejeuner, um 1792, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler vermutl. Wenzl Kramsall, Karl Schwemminger © Helmut Groh/MAK

- Tasse mit Untertasse, um 1794, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK/Nathan Murrell

- Dejeuner, um 1800, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, © MAK

- Tasse mit Untertasse, um 1808, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Anton Kothgasser © MAK/Nathan Murrell

- Tasse mit Untertasse, um 1813, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien © MAK/Nathan Murrell

- Musterpokal mit Presentoir, um 1816, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien © MAK/Katrin Wißkirchen

- Porzellanbild, Blumenstillleben in Vase, 1818, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Joseph Nigg, © MAK/Georg Mayer

- Tasse mit Untertasse, um 1820, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler: Johann Schilling © MAK/Nathan Murrell

- Teller, um 1824, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Joseph Nigg, © MAK/Georg Mayer

- Tintenzeug, 1828, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Jakob Schufried (© MAK)

- Vase mit Podest, um 1835, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Porzellanmaler Joseph Nigg, © MAK

- La belle Chocolatière de Vienne [Das Wiener Schokoladenmädchen], 1854, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modelleur Wenzel Stummer, © MAK/Tamara Pichler

- Wiener Kaufruf, Thermometerhändler, 1854, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modelleur Joseph Gmandtner, © MAK/Georg Mayer

![La belle Chocolatière de Vienne [Das Wiener Schokoladenmädchen], 1854, Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien, Modelleur Wenzel Stummer, © MAK/Tamara Pichler](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Das-Wiener-Schokoladenmaedchen-1854-Kaiserliche-Porzellanmanufaktur-Wien.jpg)