Je cherche un chambre Nachdenken über das Reden über Kunst

Je cherche un chambre, bis 23.7.2013 im Zeitraum im MachWerk.

„Je cherche un chambre“, was zuerst wie ein verzweifelter Hilferuf in einem sozialen Netzwerk klang – Obdachlosigkeit, Verlust der familienähnlichen Struktur einer WG, gefährdete Lebensentwürfe schwingen dabei mit – entpuppte sich als eine Unterstellung. Eine Unterstellung an die Suchenden, die noch gar nicht wussten, dass sie suchten. Also, genauer an Künstlerinnen und Künstler, an Autorinnen und Autoren, akademische wie autodidaktische, ihre Werke in der Evolutionsbibliothek auszustellen, zu performen, zu lesen.

Je cherche un chambre

Österreich / Wien: Zeitraum im MachWerk

Neulerchenfelderstraße 6-8

bis 23.7.2013

www.zeitzoo.at

Hinter der Ausstellung stecken Grzegorz Kielawski und Rudi Stueger als Kurator und Co-Kurator in beliebiger Reihenfolge kombinierbar. Hinter der Evolutionsbibliothek steckt ein Verein, der die Literaturzeitschrift ZEITZOO, Publikationsorgan für widerständige, deutschsprachige und unerhörte Literatur herausgibt. Aber so ganz unerhört sind die Texte nun auch wieder nicht, denn mit dem Label „Audiobeans“ ist ZEITZOO schon längst im auditiven Feld des Hörbuchs oder gar des Audioguides angekommen. Und letzteres soll hier und heute von mir zur Ausstellung produziert werden: ein akustischer Guide, ein wissenschaftlicher Vortrag, ein literarischer Essay, eine Übersetzung des Visuellen ins Gesprochene. Demnach, die gesprochene Fixierung von bildhaften Ideen. Aus einer kritischen Perspektive betrachtet, handelt es sich hierbei um ein Festhalten, ein Innehalten, ein lautes Nachdenken bei gleichzeitigem Abtöten. Das Verfestigen eines von Ambiguität gekennzeichneten Verfahrens – Kunstproduktion genannt – durch Eingießen in feste, manchmal auch durch die Kunsttextkonventionen festgeschriebene Formeln, ein Eingießen in Worte überhaupt, deren Bedeutung immer vom Kontext verändert wird wie die künstlerischen Arbeiten durch das Umfeld und die Betrachter_innen. Vielleicht ein zukünftiges „Audiobean“, eine Bohne, die bis in den Himmel wachsen kann.

- Jasmin Schaitl, Performance zur Eröffnung (Spiegel).

- Jasmin Schaitl, Performance zur Eröffnung (Feuer).

- Jasmin Schaitl, Performance zur Eröffnung (Ecke).

- Jasmin Schaitl, Performance zur Eröffnung (Schatten).

- Jasmin Schaitl, Performance zur Eröffnung (kommt aus der Decke).

Der literarische Salon öffnet sich den bildenden Künsten, die Verschränkung der Gattungen findet sogleich Ausdruck in Videoarbeiten von Co/Kurator Rudolf Stueger selbst. Zwei seiner älteren Filme sollen Löcher in den fast fensterlosen Raum reißen, ihn öffnen, so der Künstler. Oft arbeitet er mit dem so traditionsbeladenen Motiv der Tür, die in eine andere Welt führt – auch wenn diese nur die Männer- und Frauen-Duschkabinen in einem Prager Hallenbad sind. Der zweite Film, ein Ausblick in die Natur, ist ein wenig endzeitstimmig geworden, da sich Stueger nicht einer Anhängerschaft zum Romantizismus nachsagen lassen möchte. Der verarbeitete Text von Grzegorz Kielawski, featuring Sonja Tollinger als Stimme und Material. Die wolkige Nebellandschaft der dritten Videoarbeit hingegen erinnert an William Joseph Mallord Turners Verflüssigung des Landschaftlichen oder an japanische Surimonos. Letztere sind von Dichterclubs in Auftrag gegebene Unikat-Farbdrucke, als Einstimmungen zu den Jahrespublikationen der Freizeit-Poeten. Die Entwerfer ließen sich dabei immer von den Stimmungsbildern in den Gedichten inspirieren und schufen sich fast auflösende, stark abstrahierte Naturbilder. Na wenn das nicht passend ist! Das Atmosphärische überwiegt, der dazu gelesene Text möglicherweise eine poetische Aufforderung zum Entschwinden.

- Marlene Rutzendorfer, Installationsfoto: Alexandra Matzner.

- Verena Lassnig, sich den Arsch vergolden, 2009-2013, Installationsfoto: Alexandra Matzner.

- Ric Toldon, Installationsfoto: Alexandra Matzner.

Das Atmosphärische überwiegt auch in den Lomo-Fotografien von Marlene Rutzendorfer, schwarz/weiße Aufnahmen aus New York City, die kaum in die Tradition der Architekturfotografie zu zwängen sind. Architektur, wenn auch erkennbar vorhanden, lieferte nur das Ausgangsmaterial, das Endmaterial hingegen mag wie misslungen wirken. Doch ist es gerade diese Unbestimmtheit, das Unscharfe, das Unerkennbare, das diese Arbeiten interessant macht.

Völlig anders verfährt Bella Simon in ihrem aus 12 Fotografien bestehenden Tableau. Die Fotografin interessiert sich erkennbar für die Strukturen der abgelichteten Architektur. Sie abstrahiert die Räume und verflächigt sie durch enge Bildausschnitte, eine Strategie, deren Wurzeln durchaus bis zum „Neuen Sehen“ der Zwischenkriegszeit zurückreichen. Die Überwachungskamera – als einziges vollständig fotografiertes Objekt – ist derweil auf der Suche nach der Realität in der Zweidimensionalität des maschinell produzierten Bildes.

Ähnlich unbestimmbar wie Rutzendorfers Serie New York-Nicht-Ansichten bleibt die Drama-Komödie „Wir hatten doch mal einen Damenhut“ von Animationsvideoensemble. Alle fünf Akte Drama und Komödie zugleich, andeutungsweise Narration, ein wenig gesang-vokalistisches Experiment. In seiner Buntheit und Einfachheit, die jedoch nicht mit Naivität zu verwechseln ist, bestechend.

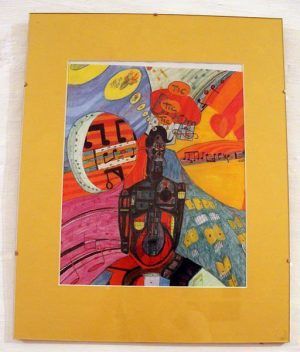

So zeigt sich, dass in einigen Künstlerbiographien der Ausstellung Musik eine zentrale Rolle spielt: albatros zeigen eine collagierte, schwarz-weiß Zeichnung in der Schau, deren Vorgängerversionen als Kapitelminiaturen in ihrem vierteiligen Video zu sehen sind. Albatros beschäftigen sich mit Bild-Musik-Korrelationen, besonders treffend „untermalt“ die Musik die Aufnahme von zwei kochenden Eiern, oder ist es nicht umgekehrt? Das blubbernde, heiße Wasser begleitet die Musik visuell? Musik und Bild als Duo! Tonmalerei oder gar „Programmmusik“? Schreibt man das jetzt wirklich mit drei Ms?

Mehr als drei Mal, nämlich insgesamt 11 Variationen, gibt es von Patryk, so der Name des Abfotografierten von Ewa Zasada. Elf Mal fotografiert, elf Mal im selben Outfit an elf aufeinanderfolgenden Tagen fotomechanisch eingefangen: Elf verschiedene Personen scheinen einem entgegenzutreten. Das Selbst wird beständig neu definiert, sieht täglich anders aus, ist demnach nicht festhaltbar und unbegreiflich. Im Memo sind wir spielerisch auf der Suche nach dem immer gleichen Selbst von Patryk, eine Fixierung des Gegenübers auf wiedererkennbare Merkmale, die Patryk als Person genauso abtötet wie die Fixierung in der Fotografie ihn unbeweglich und unveränderlich macht.

Auch Ric Toldon, Musiker aus Oakland, macht Harmonisches zu seinem Thema: Er zeichnet oftmals Tänzerinnen, teils mit afrikanischen Masken und Liebe zum Ornamentalen. Die weich schwingenden Formen finden Entsprechungen in den wohlklingenden Farbbezügen.

Petra Kodyms „Manipulation“ einer weiblichen Figur zeigt diese weniger idealisiert als verdreht und wieder zusammengesetzt, ihres Mundes beraubt und gesichtslos. Das historische Modefoto, das Kodym als Grundlage für ihre Collage verwendet, wird wohl auch schon manuell überarbeitet worden sein, bevor die Künstlerin es noch einmal verfremdete.

Gleich darunter steht die kleinformatige Holz-Skulptur „Baum“ von Loránd Tasnádi, ein Baum-Baum quasi. Ein Astfragment als baumartige Form ist Träger einer Baum-Zeichnung. Der Baum, auf dem das Symbol Baum sich bezieht, als „Display“ der Zeichnung. Also ein doppeltes Baum-Objekt, ein Baum-Baum.

Eine ähnliche onthologische Verdoppelung und Abhängigkeit thematisiert Gisi Linschinger in ihrer schwarz/weiß Foto-Serie „Garten und Zäune“ aus Poitiers. Bauen sich im Kunsthistorikerhirn bei der Kombination der Wörter „Garten“ und „Frankreich“ sofort imaginäre Bilder von Monets Garten in Giverny und den dort entstandenen, teils panoramatischen Ölgemälden auf, oder Max Ernsts erotisch-weiblicher „Garten Frankreichs“ als Frauenakt mit Schlange im Paradies, so verzichtet Linschinger auf die Verführungskraft der Farbe. Sie konzentriert sich m.E. auf die gegenseitige Bedingtheit von Gärten und ihren Zäunen, arbeitet an der Bewusstmachung der Definitionsmacht des Zauns. Denn nur das, was umzäunt ist, ist ein Garten, herausgerissenes Stück Natur, überformt von Kultur, genutzt als Privateigentum im Vergleich zum öffentlichen Raum.

In der Privatheit der Evolutionsbibliothek lässt es sich auch trefflich performen – wie ich inzwischen selbst herausfinden durfte – und Jasmin Schaitl bei der Eröffnung zeigte. Ihr Spiegel-Kleid samt Relikten und Utensilien hängen und stehen in einer Ecke im Flur, sind nun nur mehr Referenzen an die vergangene Performance, Erinnerungsfetzen. Schaitl erschien, wortlos die ganze Zeit, aus der Dachluke, stieg majestätisch, ruhig und dennoch bis zu den Haarspitzen gespannt von oben zur Menge herab, kein direkter Blickkontakt, sondern das Erschreiten des langen Raumes mit Hilfe eines Luftpolsterfolien-Knäuels. Das Biegen um die Ecke, ruhig, das Erobern des angrenzenden Raums, andächtiges Schweigen, gespanntes Warten, eine rituelle Handlung, ein Opfertrank? Zum Schluss eine fast entkleidete Performerin mit verbundenen Augen und ein mit Spiegelfolie verschlossener Mund, auf dem zu lesen stand: „Ihr macht mich zu Hause auf der Welt“ Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist,… nein! Falsches Zitat! Finde keines, Hilfe! Also doch selbst formulieren: Der Spiegel als Symbol der Reflexion wird kombiniert mit den Reaktionen und Äußerungen von Mitmenschen über das Selbst, so dass das Ich sich irgendwo zwischen Subjektkonstitution und Fremdbestimmung erkennen können soll. Bei Schaitls Performance stellt sich der Eindruck eines von matriachalen Riten geprägtes, fremdbestimmtes Sein ein. Es riecht nicht nur nach ihren verbrannten Haaren, sondern auch nach der Notwendigkeit vernetzt zu sein. Ergibt sich aus einem möglichen Rückzug aus der „Kunstwelt“, wie wir sie am Eröffnungsabend so schön repräsentierten, gar eine geistige und spürbar körperliche Obdachlosigkeit des Künstlersubjekts? Nicht nur „Je cherche un chambre“, um die eigene Kunst zu zeigen, nein, sogar die Suche nach einem Gegenüber, das sich spiegelt, um sich zuhause in der ganzen Welt fühlen zu können. Man bemerke, aus dem omnipräsenten gefundenen Zimmer ist gerade der gesamte Globus geworden!

Auf der anderen Seite der Weltkugel fand Verena Faisst Inspiration zu ihrer Foto-Installation. Eine Fotografie im Spiegel eines Spiegelmobiles hat Leerstellen, während die in Bewegung geratenen, gespiegelten Lichtstrahlen sich im ganzen Raum verteilen. Das Bild verliert seine Homogenität, wird brüchig und gleichzeitig weitet es sich über seine „natürliche“ Grenze, den Rahmen und Bildausschnitt, aus. Aus den Löchern im gepixelten Kinderbild werden Bildlöcher in der Wand, dazu gespenstisches Heulen der isländischen Protagonist_innen.

Schräg gegenüber hat Marvin Heine zwei extrem breite Querformate gehängt. Die Motive sind in extremem Schwarz-Weiß-Kontrast grafisch vereinfacht wiedergegeben. Es ist nicht wahrscheinlich, dass er es kennt, aber schon Koloman Moser hat sich in einer Darstellung für die vereinseigenen Zeitschrift der Wiener Secession „Ver Sacrum“ dieser Technik bedient. Für ihn wäre nur die Kombination von männlich aussehendem Gesicht und Brüsten undenkbar gewesen – oder vielleicht auch wieder nicht, wie das derzeitige Plakatsujet der Belvedere-Ausstellung, ein rotgefiederter, weiblicher Engel mit männlichen Zügen aus der Zeit Mosers, zu beweisen scheint.

„Wenn gar nichts mehr geht“ und auch noch eine Pfeife eingebaut werden soll, dann ist man bei der Filmarbeit von ToRu pro, produziert für „INSTANT36. Das Stehgreif Filmfestival“. Medienberichte in Stakkatoform werden an der Bar diskutiert, alle sind gefangene im Hier und Jetzt oder entziehen sich dem Debakel mittels eines Prinzessinnenkostüms und Hasenmaske. Oder man reicht sich rituell die Visitenkarte als „Veranschaulichung der bürgerlichen Existenz“ , wie es Otto Mittmannsgruber im letzten Jahr so treffend formulierte. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung fungieren als soziale Währung in einer nervösen, westlichen Welt. Wiederum ein zuhause sein in der Welt über das selbst aufgebaute Netzwerk, Selbstmarketing eine zeitgenössische Notwendigkeit.

Dem steht die fast dadaistische Geste von Verena Lassnig gegenüber, „sich den Arsch vergolden“, ein zwischen 2009 und 2013 entstandenes Objekt, das an eine Étagère erinnert. Ein mit goldenen Pailletten verziertes, eiförmiges Ding wird von zwei formal ähnlich gestalteten aber in Weiß gehaltenen Dingern flankiert. Wozu das alles? Vor allem: Wo ist der Arsch? Oder ist der Titel als Aufforderung zu verstehen, sich mit dem Pailletten-Ding den Arsch zu vergolden?? Dadaistische Nonsens-Logik! Keine Auflösung in Sicht!

Dadaistisch, weil spontan assoziiert, scheint auf den ersten Blick Mike Blumentopfs Beitrag zu „Je cherche un chambre“. Auf dem zweiten Blick handelt es sich wohl um eine Woche im Leben eines männlichen (?) Protagonisten. Der Dienstag lässt nämlich auf einen Montagsbeginn schließen, der Gehängte auf einen schlechten Wochenstart, am Freitag gar wird mit einer Pistole gezielt. Vielleicht hilft dem Armen der Merkur-Tag, der das blubbernde „Eh alles!“ zu kaufen anbietet? Zu saufen? Zu oft wiederkehrend im Email-Eingang? Zumindest mit derselben mathematischen Gewissheit wie die Reihe 1,2,4,8,16,32,64,128 in sieben Schritten aus der Zahl 1 durch Verdoppelung des Betrags die Ziffer 128 macht. Mystisch wird es um Mike und Simone in Spiegelschrift, nach Zahnweh und Bohren droht ein Sonnentag. Das Selbst im Spiegel ist ein Verkehrtes; Sonne, Mond und Marienkäfer.

Nun bleibt nur noch auf einen der Organisatoren dieser Ausstellung und seine Werke hinzuweisen: Grzegorz Kielawski wurde als kongenialer Texter/Sounddesigner von Rudolf Stueger bereits vorgestellt und von diesem entdeckt. Als Fotograf widmet er sich gemeinsam mit Freunden den alltäglichen Seiten des Lebens, wobei alles im Rhythmus bleibt, aber die Gefahr besteht aus dem Loop von Geldspende und musikalischer Figur nicht mehr herauszufinden.

ENDE! AUS! UND DANKE!

- Petra Kodym, Manipulation, 2013, Installationsfoto: Alexandra Matzner.