Paris | Musée de l’homme: Picasso und die Urgeschichte Einfluss prähistorischer Kunst | 2023

![Pablo Picasso, Steinwerfende Frau [Femme lançant une pierre], Paris, 8.3.1931, Öl/Leinwand (Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP133)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Steinwerfende-Frau-1931-747x480.jpg)

Pablo Picasso, Steinwerfende Frau [Femme lançant une pierre], Paris, 8.3.1931, Öl/Leinwand (Musée national Picasso-Paris, Pablo Picasso Acceptance in Lieu, 1979. MP133)

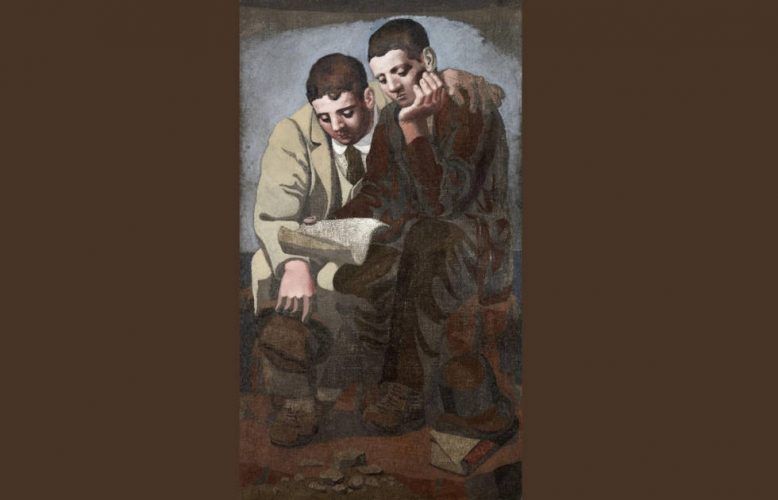

Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Keramiken und gravierte Kieselsteine … - es gibt kaum eine Technik, der sich Pablo Picasso in seinem Werk nicht bedient hätte. Dass der Spanier sich dabei auch von prähistorischer Kunst inspirieren ließ – und sich auf diese Weise auch mit den ersten Künstlern der Menschheitsgeschichte verband –, zeigt diese Ausstellung im Musée de l’homme in Paris.

Picasso und die Urgeschichte

Picasso et la Préhistoire

Frankreich | Paris: Musée de l’homme

8.2. – 12.6.2023

Eine Zeit voller Entdeckungen und Neuheiten

Picasso wurde 1881 geboren, zwei Jahre nach der Entdeckung der ersten prähistorischen Malereien in Nordspanien, in der Altamira-Höhle. Obschon der Sensationsfund sofort publiziert wurde, setzte sich die Überzeugung, es wirklich mit altsteinzeitlichen Bildern zu tun zu haben, erst 1902 durch. Heute werden die beeindruckenden Darstellungen in den Zeitraum 16.500 bis 13.000 v. u. Z. datiert.

Die erste Phase der Verbreitung des Wissens um urzeitliche Höhlenmalerei (Felskunst) fand ab 1906/07 statt.1 In den 1910ern zählten die Höhlen von Altamira und Chauvet zu den bekanntesten Werken urzeitlicher Menschen. Besonders bewundert wurden sowohl die naturalistische Wiedergabe von Tieren aber auch die teils stark stilisierten Umrisszeichnungen und die Handabdrücke.

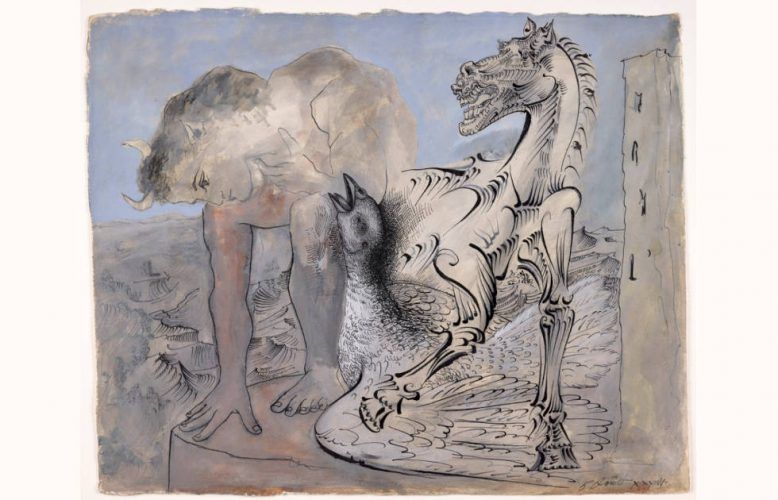

Zur gleichen Zeit suchte Picasso nach einem neuen Ausdruck, den er 1906/07 in seinem epochalen Gemälde „Les Demoiselles d’Avignon“ (MoMA, New York) fand. Häufig wird die finale Fassung des Werks mit einem Besuch des Künstlers im Pariser Volkskundemuseum (Trocadéro) in Verbindung gebracht. Dem Gemälde folgte die Erfindung des Kubismus und sein „Flirt“ mit dem Surrealismus in den 1920er Jahren.

Venus von Lespugue

Im Jahr 1922 entdeckte René de Saint-Périer die Venus von Lespugue2. Sie verbindet glatte Flächen und geschwollene Volumina, um einen betont weiblichen Körper darzustellen. Das Gesicht ist fast abstrahiert wiedergegeben. Die Statuette aus Mammutelfenbein dürfte etwa 27.000 Jahre alt sein und kam 1927 in das Muséum national d’Histoire naturelle. Picasso erwarb schnell zwei Abgüsse der Venus von Lespugue, deren Gestaltung auf Picassos Werk im Sommer 1927 deutlich Einfluss nahm.

Höhlenmalerei

Picassos Freund Christian Zervos gründet 1926 die Zeitschrift „Cahiers d'Art“, wo Reproduktionen der Höhlenmalerei von Altamira (1879 entdeckt, 1902 gewürdigt), Peche Merle (1914 entdeckt, 1922 Wandmalerei) und Lascaux (12. September 1940 entdeckt) veröffentlicht wurde. Picasso musste studierte nicht die Originale, um sich in die Weltkunstgeschichte einzuschreiben, sondern studierte sie anhand von Reproduktionen im „Cahiers d'Art“.

Picasso im Musée de l'homme im Austausch mit den ersten Künstlern

Picassos Interesse an der Urgeschichte zeigt sich besonders deutlich in seinen Schöpfungen aus der Zwischenkriegszeit. Die Ausstellung präsentiert etwa 40 seiner außergewöhnlichen Werke, die von der Steinzeit beeinflusst sind. Die wichtigsten sind „Steinwerfende Frau [Femme lançant une pierre]“ (Paris, 8.3.1931, Musée national Picasso-Paris) und „Der blaue Akrobat“ (1929, Musée national Picasso-Paris), die Bronzen „Métamorphose I“ (1928) und „Frauenbüste“ (1931), die Aquatinta-Radierung „Abdruck (Zucker) von Picassos Hand“ (1936), und die Assemblage „Vénus du gaz [Venus des Gases]“ (Paris, Januar 1945, Musée national Picasso-Paris).

Besondere Begeisterung lösten die Handabdrucke (positiv und negativ) aus. Damit konnten prähistorische Menschen ihre Existenz als bewusste Wesen zum Ausdruck bringen. Als Picasso eine Reihe von Werken mit der eigenen Hand als Thema und Motiv schuf, verlieh er diesem Schaffensakt eine bleibende Dimension in der Kontinuität der ersten Menschen. Sein Freund Brassaï fotografierte den Gipsabdruck von Picassos Hand, der auf dem Cover der Ausgabe von „Sculptures de Picasso“ von 1949 erschien.

Kaum bekannt ist, dass der Künstler Dutzende von Steinen, kleinen Knochen, Keramikfragmenten, Klumpen von Milchglas und Fliesen sowie Haufen von Kieselsteinen und Muscheln sammelte. Einige davon wurden in seinem „Vitrine-Musée“ im Grands-Augustins-Atelier ausgestellt. Dort mischte er seine Lieblingsobjekte mit seinen eigenen Skulpturen. In seinem Bildhaueratelier in Boisgeloup verwahrte er auch Tierschädel und -knochen. Der Künstler ritzte in winzige Kieselsteine Tierköpfe oder menschliche Gesichter. Da Picasso hauptsächlich in der Nacht arbeitete, nutzte er eine Petroleum-Lampe, die seinem Atelier einen höhlenähnlichen Charakter verlieh, wie die Fotografien von Brassaï vom Dezember 1932 dokumentieren. Kuratorin Cécile Godefroy betont in ihrem Aufsatz die körnige Oberfläche und die unvollständige Formgebung der Werke, als Reaktion des Künstlers auf die Darstellungen der Urzeit.

Brassaï fotografierte eine Auswahl von Picassos „primitiven Göttinnen“. Als Illustrationen von Bretons Text „Picasso in seinem Element“ in der ersten Ausgabe von „Minotaure“3 erinnert diese Doppelseite an die Ausgabe der „Cahiers d’Art“ aus dem Jahr 1930. Dort sind in ähnlichen Proportionen eine Reihe prähistorischer „Venus“ abgebildet.4

„Steinwerfende Frau [Femme lançant une pierre]“ (Paris, 8.3.1931, Musée national Picasso-Paris) zeigt den titelgebenden Körper auf fast der gesamten Leinwand. Der weibliche Körper besteht aus acht Formen in orangefarbener Hautfarbe. Picassos Formel – es genügt, eine Nase, zwei Augen, einen Mund zu platzieren, um ein Gesicht darzustellen – wird hier auf den Körper angewandt: Zwei Kugeln stehen für die Brüste. Ein Loch am größten Element markiert den Nabel. Zwei kleine Punkte deuten die Augen an, längliche Formen hingegen die Gliedmaßen. Hatte sich Picasso in den Jahren zuvor noch mit den voluminösen Strandläuferinnen auseinandergesetzt, so taucht um die Wende der 1930er Jahre eine monströse Phantasie im Werk Picassos auf. Der zu werfende Stein mag ein plakativer Hinweis auf die Steinzeit sein, mit der sich der Künstler zweifelsfrei auseinandersetzte. Ob als Spielzeug, Werkzeug oder Waffe geführt, bleibt offen.

Das zweite aufregende Werk in der Picasso-Ausstellung des Musée de l’Homme ist die „Gas Venus“ von 1945. Dafür verwandelte Picasso einen Gasbrenner durch Aufrichten und Benennung in eine Göttin. Während der Entstehung fragte der Künstler seine Lebensgefährtin Françoise Gilot, wie seine Venus Tausende von Jahren später wahrgenommen werden könnte.5 Damit offenbarte er seine Obsession mit der Zeit, den Wunsch nach der Beständigkeit der Dinge.

Kuratiert von Cécile Godefroy.

Picasso und die Urgeschichte: Bilder

- Pablo Picasso, Steinwerfende Frau [Femme lançant une pierre], Paris, 8.3.1931, Öl/Leinwand (Musée national Picasso-Paris)

- Pablo Picasso, Die Venus des Gases [La Vénus du gaz], Paris, Januar 1945, Herdbrenner, 25 x 9 x 4 cm (Paris, Musée national Picasso)

Beiträge zu Pablo Picasso

- Diese Beobachtung bezieht sich auf Mitteleuropa, allen voran deutschsprachige Zeitungen in Österreich-Ungarn aber auch Berlin.

- René de Saint-Périer, Statuette de femme stéatopyge découverte à Lespugue (Haute-Garonne). L’Anthropologie, Bd. XXXII (1922), S. 361–381.

- André Breton, Picasso dans son élément, in: Minotaure, Nr. 1 (1933), S. 8-29 (S. 18-19).

- H. Mühlestein, Des origines de l’art et de la culture, Cahiers d’Art, 5. Jg., Nr. 2 (1930), S. 57-68.

- Françoise Gilot and Lake Carlton, Living with Picasso, Paris 1965.