Stuttgart | Linden-Museum Stuttgart: Azteken Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2019

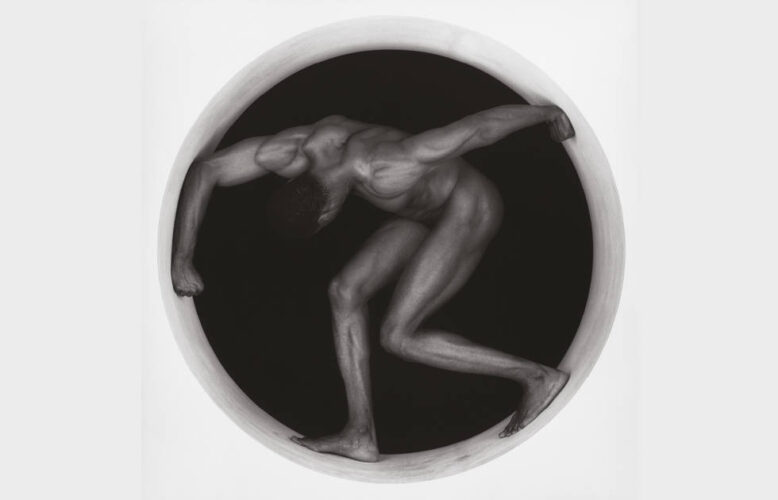

Götterfigur, Detail, Grünstein oder Koralle, Spondylus, Mexiko, Azteken, 1500–1520 (© Landesmuseum Württemberg, Foto: Hendrik Zwietasch)

Azteken, die Große Landesausstellung, anlässlich des 500. Jahrestags der Landung des spanischen Eroberers Hernán Cortés im Golf von Mexiko, eröffnet einen neuen, vertiefenden Blick auf die Kultur der Azteken. Beginnend mit der Peripherie des aztekischen Imperiums (ca. 1430–1521 n. Chr.) und der natürlichen und kulturellen Vielfalt Mexikos, nähern wir uns dem Inneren des Reiches und seiner Hauptstadt Tenochtitlan. Im Fokus dieses Teils der Ausstellung stehen zwei von weltweit noch vier erhaltenen Federschilde der Azteken sowie eine hochwertige Grünsteinfigur. Nach dem Durchschreiten des Herrscherpalastes des Kaisers Moctezuma betritt der/die Besucher*in das Innerste des Imperiums: den heiligen Bezirk mit dem Haupttempel Templo Mayor. Als Leitfaden der Ausstellung dienen die Tribute, die das aztekische Imperium seinen eroberten Provinzen auferlegte. Sie flossen nach Tenochtitlan und in hoher Zahl weiter in den Templo Mayor, als Gaben an die Götter.

Azteken

Große Landesausstellung Baden-Württemberg

Deutschland | Stuttgart: Linden-Museum Stuttgart

12.10.2019 – 3.5.2020

Österreich | Wien: KHM

17.6.2020 – 10.1.2021

Eine vollendete Kunst

Die aztekischen Steinskulpturen bestechen durch ihre naturgetreue und detailverliebte Darstellungsweise, häufig kombiniert mit Kalenderzeichen, Charakteristika bestimmter Gottheiten oder der Kombination verschiedener Götter. Wertvolle Mosaikmasken, Federarbeiten und Goldschmuck lassen erahnen, welche Pracht die Eroberer am Hofe des Aztekenherrschers vorfanden. Den farbenfrohen Bilderhandschriften ist ein eigener thematischer Abschnitt gewidmet. Als Besonderheit kann die Ausstellung neueste Forschungs- und Ausgrabungsergebnisse präsentieren. Das Ausgrabungsprojekt Templo Mayor sowie das angeschlossene Museum stellen uns erst kürzlich entdeckte, noch nie ausgestellte Opfergaben zur Verfügung.

Hauptwerke der Azteken-Ausstellung

Götterfiguren

Die Götterfigur aus Grünstein oder Koralle aus dem Landesmuseum Württemberg (1500–1520) stellt vermutlich die aztekische Gottheit Quetzalcoatl dar. Im Inneren der Figur ist ein Kanal, der sich an der Vorderseite öffnet. Dies weist darauf hin, dass sie bei Opferritualen verwendet wurde, wahrscheinlich goss man ein fermentiertes Getränk aus Mais durch die Öffnung. Eine Forscherin geht davon aus, dass die Figur für Moctezuma II., den Aztekenherrscher, der auf den spanischen Eroberer Hernán Cortés getroffen ist, hergestellt wurde.

Mosaikskulptur des Xolotl wurde vermutlich aus einem Stück Zedernholz geschnitzt und ist mit Mosaik aus Türkis, Spondylus, Perlmutt sowie Malachit verziert. Die aztekische Gottheit Xolotl begleitet und beschützt die Sonne auf ihrem Weg durch die Unterwelt, den sie während der Nacht zurücklegen muss. Da Hunde bei den Azteken ebenfalls die Rolle der Begleiter durch die Unterwelt wahrnehmen – allerdings begleiten sie verstorbene Menschen – trägt er häufig, wie auch in diesem Fall, eine Hundemaske mit heraushängender Zunge.

Xochipilli war in der aztekischen Kultur der Gott der aufgehenden Sonne, des Frühlings, der Blumen und der Musik. Ihm waren Tempel in der Hauptstadt und Opfergaben im heiligen Bezirk gewidmet. Seine helmartige Kopfbedeckung ähnelt dem Kopf eines Vogels, einer tropischen Hühnerart, die in der Morgenfrühe vor allen anderen Vögeln zu singen beginnt. Xochipilli ist eine sinnliche Gottheit, der für die Freuden des Lebens steht. Die ihm gewidmeten Opfergaben enthielten zahlreiche Musikinstrumente.

Eine Steinskulptur zeigt Ehecatl, den Windgott der Azteken. In Zentralmexiko ziehen vor Beginn der Regenzeit Windhosen über die trockenen Hochebenen, daher wird er mit einem Wirbelwind dargestellt. Die Mundmaske ähnelt einem Entenschnabel, sie ist stets Teil der Darstellung. Der mythische Hintergrund Ehecatls ist es, bei der Erschaffung von Sonne und Mond als Ostwind die Gestirne in Bewegung zu versetzen.

Federschilde und steinerne Objekte

Die Federschilde sind auf den aztekischen Tributlisten zusammen mit Festkleidung für adlige Krieger abgebildet. Vermutlich gehörten sie zu Kriegerkostümen, die ebenfalls aus Federn bestanden. Federn waren in der aztekischen Kultur das wertvollste Luxusgut und waren dem Adel vorbehalten. Dennoch muss es Tausende solcher Schilde gegeben haben. Nur vier sind weltweit erhalten. Zwei befinden sich im Landesmuseum Stuttgart, eines im Weltmuseum Wien und eines im Schloss Chapultepec in Mexiko-Stadt.

Der Agavenwein pulque ist das traditionelle alkoholische Getränk Mexikos. Zur Aztekenzeit war es der Oberschicht vorbehalten. Der Pulquebecher in Form eines menschlichen Kopfes mit Kopfbedeckung ist reich verziert. Es finden sich Kalenderglyphen, kleine Figuren und eine untergehende Sonne. Auf der Rück- und Unterseite erkennt man Darstellungen des weiblichen Erdmonsters, das die Sonne am Abend frisst. Diese Schmuckelemente lassen darauf schließen, dass der Becher im Rahmen von Opferritualen verwendet wurde.

Diese aus Grünstein gearbeitete Kiste stammt vermutlich aus dem persönlichen Besitz des Aztekenherrschers Montezuma II. Sie hat auf allen Seiten und auch im Innenraum Verzierungen, die die Bedeutung des Herrschers und seine Verbindung zum Kosmos, seine Kommunikation mit den übernatürlichen Kräften, darstellen. Eine Kalenderglyphe, 1 Rohr, zeigt das Jahr 1519, eine andere das Jahr 1506, das als Herstellungsdatum für die Kiste gilt. Sie mag Instrumente zur Selbstopferung wie Kakteenstacheln beinhaltet haben. Eines der Motive auf der Kiste zeigt ein solches Selbstopfer, in dem Blut mit Hilfe einer Knochennadel aus dem Ohrläppchen entnommen wird.

Der Adlerkopf ist eines der wenigen verbliebenen Bruchstücke aztekischer Monumentalarchitektur. Vermutlich stammt er von einem Palast oder Tempel. Der Adler stand in der aztekischen Kultur für die Sonne, war ein Statussymbol für den Hochadel. Der aztekische Herrscher hielt Adler in seinem Zoo. Sie waren ein wichtiger Teil von Tributzahlungen aus dem nahegelegenen Gebirge. Das Wappen des Staates Mexiko zeigt in der Mitte einen Adler, der auf einem Kaktus sitzt: das Symbol für die ehemalige Aztekenhauptstadt Tenochtitlan.

Hochkarätige Leihgeber

Die Ausstellung präsentiert rund 150 hochkarätige Leihgaben aus mexikanischen und europäischen Museen. Leihgeber sind das Museo Templo Mayor und das Museo Nacional de Antropología in Mexiko-Stadt, die Musées Royaux d’Art et de Histoire (Brüssel), das National Museum of Denmark (Kopenhagen), das Tropenmuseum (Amsterdam), das Museum Volkenkunde (Leiden), das Museum der Kulturen Basel, das Weltmuseum Wien, das Museum am Rothenbaum (Hamburg), das Museum Weltkulturen (Mannheim), das Rautenstrauch-Joest-Museum (Köln) und Schloss Friedenstein (Gotha). Besonders erwähnenswert sind die beiden Federschilde und die Grünsteinfigur des Landesmuseums Württemberg, die erstmals im Kontext der aztekischen Kultur zu sehen sein werden.

Quelle: Pressetext

Azteken: Bilder

- Götterfigur, Grünstein oder Koralle, Spondylus, Mexiko, Azteken, 1500–1520 (© Landesmuseum Württemberg, Foto: Hendrik Zwietasch)

- Xolotl, Mosaikskulptur, Mexiko, Azteken (© National Museum of Denmark, Kopenhagen)

- Xochipilli, Mexiko, Azteken (© Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Foto: Jean Christen)

- Ehecatl, Mexiko, Azteken (© Rautenstrauch-Joest-Museum Köln)

- Federschild Mäander und Sonne, Mexiko, Azteken, um 1520 (© Landesmuseum Württemberg, Foto: Hendrik Zwietasch)

- Federschild Mäander, Mexiko, Azteken, um 1520 (© Landesmuseum Württemberg, Foto: Hendrik Zwietasch)

- Pulquebecher, Mexiko, Azteken (© KHM Museumsverband, Weltmuseum Wien)

- Steinkiste mit Deckel, Mexiko, Azteken (© MARKK, Hamburg, Foto: Paul Schimweg)

- Adlerkopf, Architekturteil, Mexiko, Azteken (© Royal Museum of Arts and History, Brüssel)

![Paul Cézanne, Steinzeugkrug [Pichet de grès], 1893–1894, Öl auf Leinwand, 38.2 x 46 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Cezanne-Steinzeugkrug-778x500.jpg)