KHM: Der Meister von Heiligenkreuz Spätgotische Tafelbilder eines französischen Meisters in Wien

Meister von Heiligenkreuz, Verkündigung, Detail, Diptychon, um 1415/20, Eichenholz, Goldgrund, 72 × 43,5 cm (© KHM-Museumsverband)

Im Jahr 1926 erwarb das Kunsthistorische Museum aus dem im Wienerwald gelegenen Zisterzienserkloster Stift Heiligenkreuz ein Gemäldediptychon, das zu den außergewöhnlichsten und schönsten Tafelbildern der Kunst um 1400, der Zeit der „Internationalen Gotik“, gezählt werden kann (→ Gotik). Bemerkenswert ist besonders der fast exzentrisch zu nennende Stil der Figuren: Mit ihren sich vorwölbenden Stirnen, den spinnenbeinartig langen Fingern und den extrem schlanken Gliedmaßen führen sie europaweit verbreitete Schönheitsideale der Zeit gleichsam übersteigert vor.

Der Meister von Heiligenkreuz

Österreich / Wien: Kunsthistorisches Museum

26.3. – 23.6.2019

Die einzigartige Formensprache dieses anonymen Künstlers, der seinen Notnamen nach dem Herkunftsort des Wiener Diptychons erhalten hat, findet sich mehr oder minder stark ausgeprägt auch in einigen weiteren religiösen Tafelbildern wieder. Sie sind heute auf Sammlungen in Europa und den USA verteilt und werden in dieser Ausstellung, ergänzt um einzelne Goldschmiedearbeiten und Zeichnungen, erstmals überhaupt zusammen gezeigt.

Wer war der Meister von Heiligenkreuz?

Die Werke des Meisters von Heiligenkreuz weisen zahlreiche motivische und stilistische Bezüge zur französischen Buch- und Tafelmalerei um 1400 auf, weshalb er in dieser Zeit in Frankreich und hier wohl in Paris tätig gewesen sein muss. Gerade sein namengebendes Werk verrät dabei, dass er bereits Bildfindungen des Boucicaut-Meisters und der ebenfalls als Buchmaler tätigen Brüder Limburg kannte, die aus der Zeit um 1410 datieren. Wenig später dürfte er dann in den Osten des deutschen Sprachraumes gelangt sein. Dafür sprechen nicht allein die ältesten nachgewiesenen Herkunftsorte der Tafelbilder, die nahezu alle in Österreich oder in angrenzenden Gebieten liegen, sondern auch die für sie verwendeten, für diese Regionen typischen Holzarten.

- Meister von Heiligenkreuz, Verkündigung, Diptychon, um 1415/20, Eichenholz, Goldgrund, 72 × 43,5 cm (© KHM-Museumsverband)

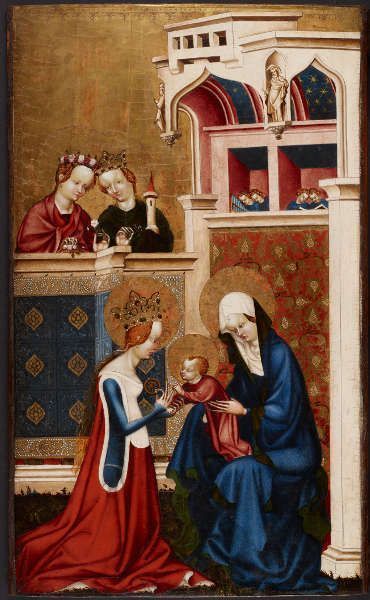

- Meister von Heiligenkreuz, Mystische Vermählung der hl. Katharina, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 71,8 × 43,8 cm (Wien, Kunsthistorisches Museum, © KHM-Museumsverband)

Selbst das Wiener Diptychon, bestehend auf einer Verkündigung und einer Mystischen Vermähling der hl. Katharina, muss hier gemalt worden sein. Das mutmaßlich älteste Werk des Meisters von Heiligenkreuz galt lange Zeit zumeist als ein noch in Frankreich gemaltes und dann nach Österreich gelangtes Importstück. Obgleich das Eichenholz der Bilder eher charakteristisch für die französische Tafelmalerei der Zeit ist, weisen Messungen der Jahresringdichten der Bretter darauf hin, dass der für sie verarbeitete Baum aus dem süddeutschen bzw. österreichischen Raum stammt. Die ursprünglichen Bestimmungsorte der Tafelbilder dagegen sind allesamt unbekannt.

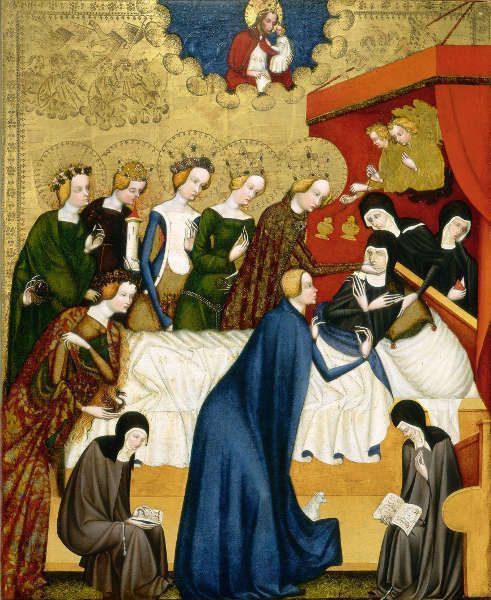

- Meister von Heiligenkreuz, Tod der hl. Klara, um 1420/30, Malerei und Polimentvergoldung auf Tannenholz, 67,5 × 55,3 cm, bemalte Fläche 66,3 × 54 cm (Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection © Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection)

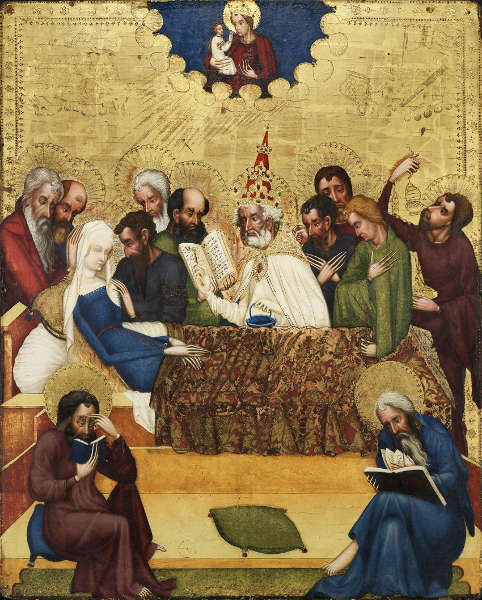

- Meister von Heiligenkreuz, Marientod, um 1420/30, Malerei und Polimentvergoldung auf Tannenholz, 67,5 × 55,3 cm, bemalte Fläche 66,3 × 54 cm (Cleveland, The Cleveland Museum o Art, Gift of the Friends of The Cleveland Museum of Art in memory of John Long Severance 1936.496)

Die Bildthemen des zweiteiligen Altarwerkes, das heute auf die Museen in Cleveland und Washington verteilt ist, weisen immerhin konkret auf seine Herkunft aus einem Klarissenkloster hin. Das Diptychon aus Stift Heiligenkreuz dagegen dürfte überhaupt erst nach 1683 dorthin gelangt sein, denn in diesem Jahr waren Kloster und Kirche in Folge eines Überfalls der Osmanen vollständig niedergebrannt. Wegen der besonderen Betonung der hll. Dorothea und Katharina könnte das Werk für die Wiener Kapelle St. Dorothea und Katharina geschaffen worden sein, an der 1414 unter Herzog Albrecht V. ein Augustinerchorherrenstift gegründet wurde.

Der höfisch-preziöse Stil des Malers lässt annehmen, dass dieser nur für höchste Auftraggeber gearbeitet habe, was erklären würde, dass er so gut wie keinen Nachhall in der österreichischen Kunst seiner Zeit gefunden hat. Auf eine Tätigkeit für den Wiener Hof deutet auch das heute verlorene Bildnis der Beatrix von Zollern hin, der Gemahlin Herzog Albrechts III., die 1414 verstorben war. Eine im Kunsthistorischen Museum ausgestellte Kopie des 16. Jahrhunderts scheint das Original, das zu den frühesten österreichischen Bildnissen überhaupt zählte, so getreu zu überliefern, dass sich dessen Zuschreibung an den Meister von Heiligenkreuz rechtfertigen lässt.

- Meister von Heiligenkreuz oder Werkstatt, Christus als Schmerzensmann und Maria mit dem Kind, Diptychon im originalen Rahmen mit Reliquienfächern, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Holz, je 30,2 × 19,2 cm, mit Rahmen 40,7 × 29,6 cm (Basel, Kunstmuseum © Basel, Kunstmuseum)

Die Leihgaben in der Ausstellung kommen u. a. aus dem Cleveland Museum of Art, der National Gallery of Art in Washington, dem Kunstmuseum Basel und der Österreichischen Galerie Belvedere. Die beiden aus den USA stammenden Tafeln, welche ursprünglich Teil ein und desselben Altarwerks waren, sind erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder zusammen zu sehen.

Parallel zur Ausstellung wird unter dem Titel WIENS ERSTEMODERNE von 11. bis 14. April 2019 eine internationale Tagung der Universität Wien (Institut für Kunstgeschichte) in Kooperation mit Belvedere und dem Kunsthistorischen Museum zu den Bildkünsten in Wien zwischen dem Meister von Heiligenkreuz und Lucas Cranach stattfinden.

Kuratiert Guido Messling, Kurator für Deutsche Malerei an der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.

Quelle: Pressetext

- Meister von Heiligenkreuz, Mystische Vermählung der hl. Katharina, Wien, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 21,5 × 18,5 cm (Wien, Belvedere, Inv.-Nr. 9239 © Wien, Belvedere)

Meister von Heiligenkreuz: Bilder

- Meister von Heiligenkreuz, Mystische Vermählung der hl. Katharina, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 71,8 × 43,8 cm (Wien, Kunsthistorisches Museum, © KHM-Museumsverband)

- Meister von Heiligenkreuz, Verkündigung an Maria, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 71,8 × 43,8 cm (Wien, Kunsthistorisches Museum © KHM-Museumsverband)

- Meister von Heiligenkreuz, Verkündigung an Maria, Detail, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 71,8 × 43,8 cm (Wien, Kunsthistorisches Museum © KHM-Museumsverband)

- Meister von Heiligenkreuz oder Werkstatt, Christus als Schmerzensmann und Maria mit dem Kind, Diptychon im originalen Rahmen mit Reliquienfächern, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Holz, je 30,2 × 19,2 cm, mit Rahmen 40,7 × 29,6 cm (Basel, Kunstmuseum

© Basel, Kunstmuseum) - Meister von Heiligenkreuz, Mystische Vermählung der hl. Katharina, Wien, um 1415/20, Malerei und Polimentvergoldung auf Eichenholz, 21,5 × 18,5 cm (Wien, Belvedere, Inv.-Nr. 9239 © Wien, Belvedere)

- Meister von Heiligenkreuz, Marientod, um 1420/30, Malerei und Polimentvergoldung auf Tannenholz, 67,5 × 55,3 cm, bemalte Fläche 66,3 × 54 cm (Meister von Heiligenkreuz, Marientod, um 1420/30, Malerei und Polimentvergoldung auf Tannenholz, 67,5 × 55,3 cm, bemalte Fläche 66,3 × 54 cm (Cleveland, The Cleveland Museum o Art, Gift of the Friends of The Cleveland Museum of Art in memory of John Long Severance 1936.496)

- Meister von Heiligenkreuz, Tod der hl. Klara, um 1420/30, Malerei und Polimentvergoldung auf Tannenholz, 67,5 × 55,3 cm, bemalte Fläche 66,3 × 54 cm (Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection © Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection)