Edouard Manet. Stillleben Spargelbündel, Solospargel und Blumenbouquets

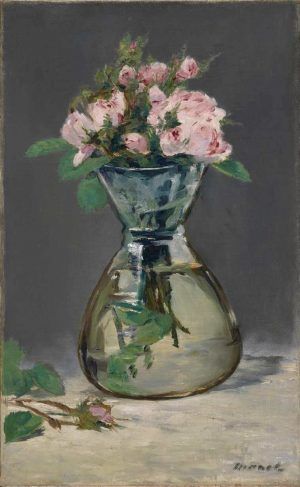

![Edouard Manet, Fleurs dans un vase de cristal [Blumen in einer Kristallvase], um 1882, Öl auf Leinwand, 32,7 x 24,5 cm (Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Inv. 1970.17.37)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Manet-Blumen-in-einer-Kristallvase.jpg)

Edouard Manet, Fleurs dans un vase de cristal [Blumen in einer Kristallvase], um 1882, Öl auf Leinwand, 32,7 x 24,5 cm (Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Inv. 1970.17.37)

Edouard Manet (1832–1882) malte nur wenige Stillleben, zweifellos standen Porträts und Alltags- bzw. Genreszenen im Zentrum seines Interesses – zumindest wenn man die vielen „Accessoires“ in seinen Bildern nicht als Stillleben einordnet. Sowohl im „Déjeuner sur l’herbe [Frühstück im Grünen]“, in der „Olympia“ und in so manchem Porträt finden sich Gegenstände und Blumensträuße.

Edouard Manet. Stillleben

- Edouard Manet, Austern, 1862, Öl auf Leinwand, 39,2 x 46,8 cm (National Gallery of Art, Washington)

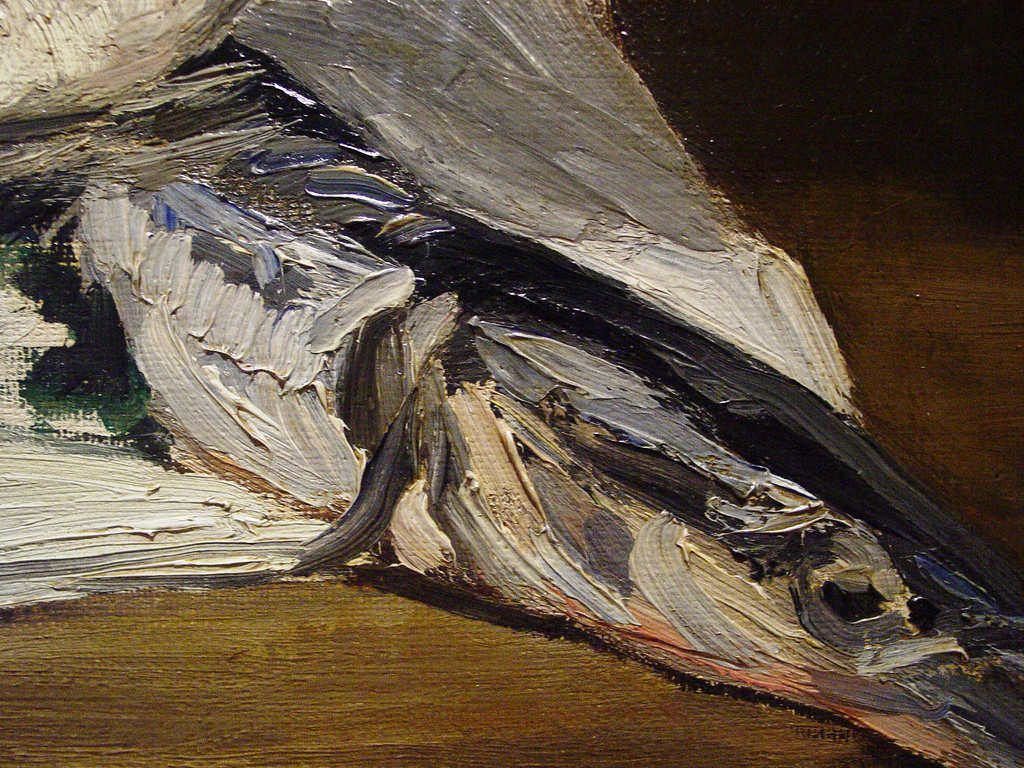

Die Malerei von Edouard Manet ist gekennzeichnet von sichtbarer Pinselführung, einem Verzicht auf illusionistische Raumtiefe und Modellierung, wodurch der Status des Werks als ein Gemaltes offenbart wird (→ Edouard Manet, der Salon und der doppelte Blick). Die fleckige Malweise wird durch tonale Effekte und Farbharmonien jedoch leicht gemildert. Manets Wille zur Vereinfachung war bereits unter seinen Zeitgenossen legendär, dennoch vernachlässigte er das Stoffliche und die Oberflächentexturen nicht.

„L’œil, un main … [Das Auge, eine Hand]“1 (Stéphane Mallarmé über Edouard Manet)

- Edouard Manet, Die Zitrone, 1880/81, Öl auf Leinwand, 14 x 22 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Weiße Pfingstrosen, um 1864, Öl auf Leinwand, 31,12 x 46,36 cm (Musée d’Orsay)

Manet und das Stillleben in Frankreich

Das Stillleben galt in der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts als nachrangiges Genre. Dieser Status wurde durch die „Wiederentdeckung“ von Jean-Siméon Chardin während der 1860er Jahre nur leicht verändert. Maler wie der Autodidakt François Bonvin (1817–1887), Philippe Rousseau (1816–1887) aber auch Henri Fantin-Latour (1836–1904) widmeten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt der Stilllebenmalerei. Sie schätzten am Meister des Rokoko die stille Selbstbezogenheit seiner Kompositionen, seiner Fähigkeit, visuelle und stoffliche Effekte in Farbe wiederzugeben. Manet entwickelte für sich – und auch seine Schülerin Eva Gonzales – drei Kriterien der Stilllebenmalerei:

- Das Motiv rasch wiedergeben.

- Beschäftigung mit Tonwerten

- Das Publikum soll den gleichen Eindruck („impression“) vom Motiv erhalten wie der Maler während des Malprozesses.

Darüber hinaus sprach Manet immer wieder von „Aufrichtigkeit“, die er in seiner Kunst zu erreichen suchte. Deshalb verband er u. a. Porträts mit Stillleben wie in den Bildnissen von Zacharie Astruc (1866, Kunsthalle Bremen), Emile Zola (1867, Musée d’Orsay, Paris), Théodore Duret (1867, Petit Palais, Paris) mit Büchern, broschierten Romanen, Federkielen, die auf die schriftstellerischen Tätigkeiten der Dargestellten verweisen. Die Porträts entstanden alle im Atelier Manets, der in einer Ecke spontan einen Tisch mit Utensilien und Farbakzenten arrangierte. Die stilllebenhaften Teile dieser Porträts dienen demnach einem doppelten Ziel: Einerseits sind sie mit den Dargestellten verbunden und erklären deren Interessen, und andererseits sollen sie die Wirkung der Bildnisse verstärken.

- Edouard Manet, Fruchtkorb, um 1864, Öl auf Leinwand, 37,8 x 44,4 cm (Museum of Fine Arts, Boston)

- Edouard Manet, Erdbeerkorb, 1882, Öl auf Leinwand, 21,3 x 26,7 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Mr. and Mrs. Nate B. Spingold, 1956)

- Edouard Manet, Fische und Shrimps, 1864, Öl auf Leinwand, 44.8 x 73 cm (Norton Simon Museum)

- Edouard Manet, Fische und Shrimps, Detail, 1864, Öl auf Leinwand, 44.8 x 73 cm (Norton Simon Museum)

Form und Farbe

„Ich habe sie dahin gehängt [ein Stillleben einer Birne], weil eine Birne, die so gemalt ist, jeden Gott umschmeißt.“2 (Edgar Degas an George Moore über Manets „Birne“ im Vergleich zu Ingres‘ „Jupiter“ in seinem Besitz)

Auf dem Hocker platzierte Edouard Manet sonst Früchte und Fische zu Stillleben. Im Verlauf von zwanzig Jahren entwickelte er jene offene Malweise, die auch für den Impressionismus typisch ist. Das Gemälde „Austern“ (1862, National Gallery of Art, Washington) könnte das früheste Stillleben Edouard Manets nach dem Jugendwerk „Die Distel“ (um 1858–1860, Von der Heydt-Museum, Wuppertal). Manet zeigt in „Austern“ bereits jene Kompositionsweise, die er auch in späteren Werken anwandte. Er richtete wenige, schlichte Gegenstände auf einer Anrichte an, setzte sie vor einem grauen, kargen und fast abstrakten Hintergrund und setzte den Strich höchst ökonomisch ein. Die Farben sind helltonig, mit viel Weiß abgemischt. Lockere Pinselschrift und flüssige Linienführung prägen nun die Stillleben von Edouard Manet.

- Edouard Manet, Aal mit Fischen, 1864, Öl auf Leinwand, 38 x 46 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Fisch, 1864, Öl auf Leinwand, 73,4 x 92,1 cm (The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Lewis Larned Coburn Memorial Collection, 1942.311)

Pfingstrosen und Fische

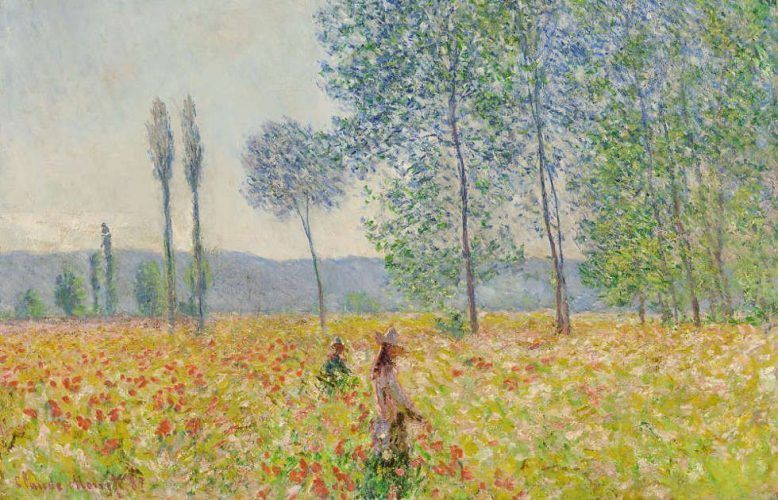

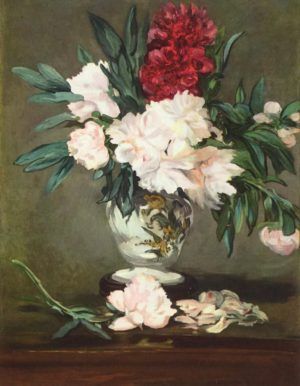

Die Phase intensivster Auseinandersetzung Edouard Manets mit dem Thema Stillleben und seinen Möglichkeiten kann in die Jahre 1864 bis 1865 datiert werden. In diesem Zeitraum entstanden die meisten Stillleben, darunter Stillleben mit Fischen und kostspieligen Pfingstrosen. Manets Fokus auf Stillleben spiegelt vielleicht auch den Geschmack der wachsenden Mittelklasse wider, die diese meist kleinformatigen und weniger teuren Werke schätzte. Häufig erinnern Manets Stillleben dieser Zeit an holländische Fischstillleben aus dem 17. Jahrhundert. Allerdings fühlte sich das Publikum durch die offene Ausführung der Werke irritiert. Manet stellte nie Stillleben am Salon aus, sondern schenkte sie Freunden oder verkaufte sie im wachsenden Pariser Kunsthandel.

Obwohl Manet einige großformatige Gemälde Mitte der 1860er Jahre mit Früchten und Fischen ausführte, so ist „Die Brioche“ von 1870 doch direkt durch ein Stillleben von Jean-Siméon Chardin inspiriert. Es wurde Ende der 1860er Jahre vom Louvre erworben. Wie Chardin stellte Manet den Brotlaib mit Dingen, die die Sinne stimulieren (weiche Pfirsiche, Pflaumen, ein glitzerndes Messer, eine preziöse Schachtel. Die Idee, die Brioche, einer nationalen Mode folgend, mit einer weißen Rose zu krönen, ermöglichte die farbige Verschränkung der Komposition.

- Edouard Manet, Vase mit Pfingstrosen, 1864, Öl auf Leinwand, 93,2 x 70,2 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Vase mit Rosen, 1882, Öl auf Leinwand, 55.9 x 34.6 cm (Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown)

Manets späte Stillleben

Neben den einnehmenden Blumenstillleben gibt es im Werk Edouard Manets auch Gemüsestillleben wie den legendären „Spargelbund“ (Wallraf-Richartz-Museum, Köln), den als Erster Charles Ephrussi und dann der deutsche Impressionist Max Liebermann 1907 für seine private Gemäldesammlung erwarben. Übertroffen wird das offen gemalte Kunstwerk vielleicht noch durch die koloristische Schilderung eines Solospargels (Musée d’Orsay), die die gesamte Palette in sich vereint. Der „Spargel“ war, so erzählt auch der Nachkomme Ephrussis, Edmund de Waal in seinem Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“, als Geschenk des Malers an seinen Gönner gedacht gewesen. Dieser hatte für den „Spargelbund“ anstelle der geforderten 800 Francs dem Künstler 1.000 Francs zukommen. Als Dank übersandte Edouard Manet dem Kunstkritiker und Sammler den Solospargel.

Dass die Stilllebenmalerei geradezu prädestiniert dafür sei, die Malerei zu revolutionieren, weil in ihr keine Erzähltraditionen existierten und daher Abbildtheorien auf den Kopf gestellt werden können, gehört zu den ständig wiederholten Gemeinplätzen. Manet selbst vermeinte im Stillleben den „Prüfstein des Malers“ zu erkennen.3

- Édouard Manet, Chrysanthemen, 1881, Öl auf Papier, 17 × 59 cm, The Museum of Modern Art, Ibaraki, Präfektur Ibaraki.

Nach Ausbruch der Syphilis, im Herbst 1879 war Edouard Manet auf offener Straße zusammengebrochen, hielt sich Manet während der Sommer und Herbst-Saison häufig in Badeorten auf, wohin ihn seine Ärzte zu Badekuren schickten: in Bellevue 1880, Versailles 1881 und Rueil 1882. Mit den Verkäufen von kleinformatigeren Werken, die ihn auch ablenkten, wollte er seine Behandlungen finanzieren. Bis wenige Tage vor seinem Tod am 30. April 1883 malte Manet an Blumenstillleben, die er in seinem Atelier arrangierte und zu den harmonischsten Werken des Künstlers zählen. Insgesamt sind 16 Bilder bekannt, zehn davon zeigen Blumensträuße in zwei verschieden großen rechteckigen Vasen, auf einem Marmorgrund stehend. Eines der eindrücklichen, späten Gemälde ist „Fleurs dans un vase de cristal [Blumen in einer Kristallvase]“ (um 1882, Washington, National Gallery of Art).

- Edouard Manet, Lilas blancs dans un vase de cristal [Weißer Flieder in einer Kristallvase], 1882 oder 1883, Öl auf Leinwand, 56.2 x 34.93 cm (Nelson-Atkins Museum of Art, Gift of Henry W. and Marion H. Bloch)

- Edouard Manet, Blumenstück mit Schwertlilie, Goldregen und Geranie, 1880, Aquarell (Albertina, Wien)

- Edouard Manet, Lilas blanc dans un vase de verre [Der Fliederstrauß], um 1882, Öl auf Leinwand, 54 cm × 42 cm (Nationalgalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin)

- Edouard Manet, Stillleben mit Blumen, 1882 (Oskar Reinhart)

- Edouard Manet, Stillleben mit Blumen, Detail, 1882 (Oskar Reinhart)

- Edouard Manet, Der Fliederstrauss um 1882 ( Nationalgalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin)

Edouard Manet. Stillleben: Bilder

- Edouard Manet, Die Distel, um 1858–1860, Öl auf Leinwand, 65 x 54 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

- Edouard Manet, Austern, 1862, Öl auf Leinwand, 39,2 x 46,8 cm (National Gallery of Art, Washington)

- Edouard Manet, Weintrauben und Feige, um 1864, Öl auf Leinwand, 22,5 x 27,5 cm (Privatsammlung, Schweiz)

- Edouard Manet, Vase mit Pfingstrosen, 1864, Öl auf Leinwand, 93,2 x 70,2 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Pfingstrosen mit Baumschere, 1864, Öl auf Leinwand, 56,8 x 46 cm (Musée d’Orsay)

- Edouard Manet, Fisch, 1864, Öl auf Leinwand, 73,4 x 92,1 cm (The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Lewis Larned Coburn Memorial Collection, 1942.311)

- Edouard Manet, Fische und Shrimps, 1864, Öl auf Leinwand, 44.8 x 73 cm (Norton Simon Museum)

- Edouard Manet, Aal mit Fischen, 1864, Öl auf Leinwand, 38 x 46 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Die Brioche, 1870, Öl auf Leinwand, 65,1 x 81 cm (The Metropolitan Museum, New York, Partial and Promised Gift of an Anonymous Donor, 1991)

- Edouard Manet, Veilchenstrauß und Fächer, 1872, Öl auf Leinwand, 22 x 27 cm (Privatsammlung)

- Edouard Manet, Die Birne, 1880, Öl auf Leinwand, 22 x 16 cm (Privatsammlung, Zürich)

- Edouard Manet, Spargelbund, 1880, Öl auf Leinwand, 46 x 55 cm (Wallraf-Richartz-Museum, Köln)

- Edouard Manet, Die Zitrone, 1880/81, Öl auf Leinwand, 14 x 22 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Erdbeerkorb, 1882, Öl auf Leinwand, 21,3 x 26,7 cm (The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Mr. and Mrs. Nate B. Spingold, 1956)

- Edouard Manet, Fleurs dans un vase de cristal [Blumen in einer Kristallvase], um 1882, Öl auf Leinwand, 32,7 x 24,5 cm (Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Collection, Inv. 1970.17.37)

- Edouard Manet, Stillleben mit Blumen, 1882 (Sammlung Oskar Reinhart am Römerholz, Winterthur)

- Edouard Manet, Vier Äpfel, 1882, Öl auf Leinwand, 18 x 24 cm (Privatbesitz)

- François Bonvin, Stillleben mit Spargel, 1881 datiert, Öl auf Leinwand, 61.60 x 50.30 cm (National Galleries of Scottland, Edinburg, Inv. NG 2524)

- Philippe Rousseau, Stillleben mit Schinken, 1870er, Öl auf Leinwand, 73 x 92.1 cm (Metropolitan Museum of Art, New York, Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1982)

Literatur

- Joachim Kaak, Zeitgenossenschaft: zur Malerei Edouard Manets, München 2014.

- Juliet Wilson-Bareau, Manet: „Auf Anhieb malen, was man sieht“, in: Brigitte Buberl, Cézanne – Manet – Schuch. Drei Wege zur autonomen Kunst (Ausst.-Kat. Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund, 30.5.-30.7.2000), München 2000, S. 111–123.

![Edouard Manet, Lilas blancs dans un vase de cristal [Weißer Flieder in einer Kristallvase], 1882 oder 1883, Öl auf Leinwand, 56.2 x 34.93 cm (Nelson-Atkins Museum of Art, Gift of Henry W. and Marion H. Bloch)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Manet-Weißer-Flieder-in-einer-Kristallvase-300x492.jpg)

![Edouard Manet, Lilas blanc dans un vase de verre [Der Fliederstrauß], um 1882, Öl auf Leinwand, 54 cm × 42 cm (Nationalgalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Manet-Fliederstrauss-300x382.jpg)