Edouard Manet, der Salon und der doppelte Blick „Nana“ und die Bildpaare für den Salon

Edouard Manet, Nana, 1877, Öl auf Leinwand, 154 x 115 cm (Hamburger Kunsthalle © bpk Hamburger Kunsthalle, Foto: Elke Walford)

Rund um Manets „Nana“, einem der berühmtesten Werke der Hamburger Kunsthalle, entwickelte das Team rund um Direktor Hubertus Gaßner und Viola Hildebrand-Schat eine hochkarätige Schau um Manets Salonbeiträge. Edouard Manet, der umstrittene „Vater der Moderne“, der „letzte Alte Meister“ und „Revolutionär wider Willen“ galt den Zeitgenossen als „Anführer der Schule von Batignolles“. Dennoch schloss er sich zeitlebens nie den Impressionistinnen und Impressionisten sowie deren namensgebenden Ausstellungsprojekten an, sondern verfolgte beharrlich und mit unterschiedlichem Erfolg den traditionellen Weg: Er wollte über den jährlich stattfindenden Salon Anerkennung finden.

Edouard Manet – Sehen

Der Blick der Moderne

Deutschland / Hamburg: Hamburger Kunsthalle

26.5. – 4.9.2016

Über 60 Gemälde, Ölskizzen, Farbstudien und Druckgrafiken von Edouard Manet wurden in Hamburg unter zwei Gesichtspunkten zusammengestellt: Erstmals hängen Bildpaare aus dem Salon wieder nebeneinander! Die inhaltliche Klammer bildet das titelgebende „Sehen“ der Dargestellten, hat doch Manet mit Nachdruck versucht, Aufmerksamkeit auf seine Werke zu lenken, indem er die Besucherinnen und Besucher direkt ansprach bzw. über die dargestellten Personen anblickt.

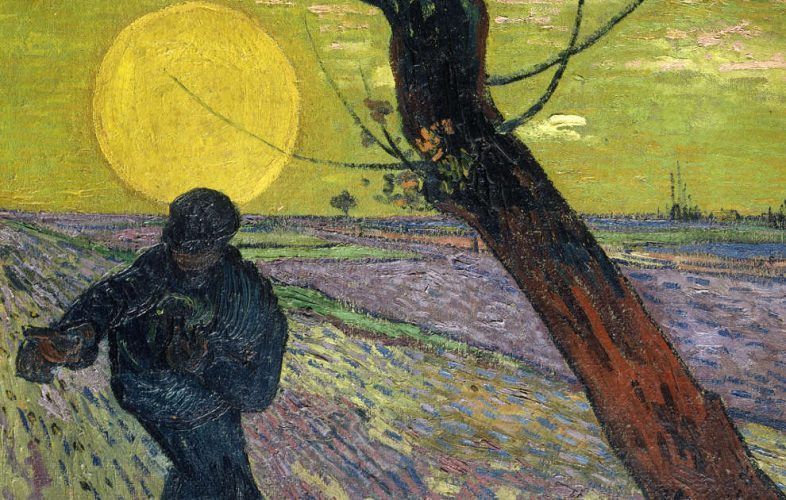

- Edouard Manet, Bal masqué à l’opéra / Maskenball in der Oper, 1873, Öl auf Leinwand, 59,1 x 72,5 cm (National Gallery of Art, Washington, Gift of Mrs. Horace Havemeyer in memory of her mother-in-law, Louisine W. Havemeyer, 1982.75.1 © National Gallery of Art, Washington)

Wer war der „Ausstellungskünstler“ Edouard Manet?

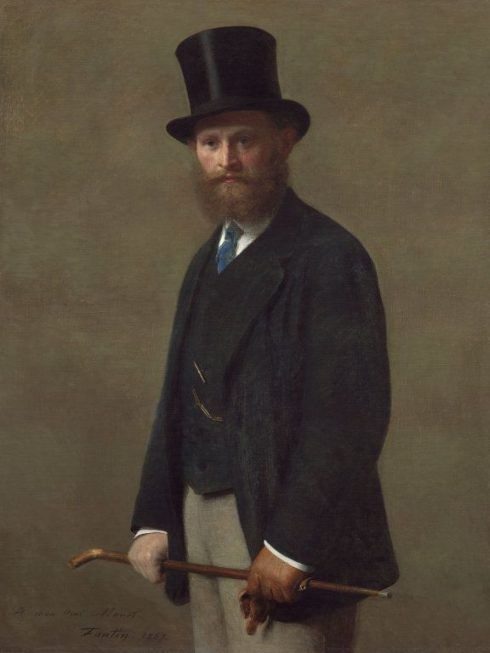

Edouard Manet gehörte – wie fast alle Künstlerinnen und Künstler des Impressionismus – dem gehobenen Bürgertum an, ja war stolz auf seine Zugehörigkeit zur Bourgeoisie und kleidete sich entsprechend.1 Der 1832 im Pariser Stadtviertel Saint-Germain-des-Prés, direkt gegenüber der Académie des Beaux-Arts und unweit des Louvre, zur Welt gekommene Künstler war Sohn eines Richters. Erst nachdem er nicht an der französischen Marineschule aufgenommen worden war (1849), studierte er zwischen 1850 und 1856 im Atelier Thomas Couture (1815–1879), kopiert im Louvre Werke der Alten Meister und entwickelt eine besondere Vorliebe für Tizian (→ Der späte Tizian), Diego Velázquez, Francisco de Goya und Frans Hals. Zwischen 1859 und 1882 reichte Manet 19 Mal für den Salon ein und nahm zehn Mal an der bedeutenden Ausstellung teil. Seine Gemälde – allen voran „Das Frühstück im Grünen“, „Olympia“ (→ Edouard Manet und Venedig) und „Nana“ – lösten wahre Entrüstungsstürme aus. Einerseits ging er in ihnen konsequent einen Weg, der sich an den Alten Meistern schulte und gleichzeitig unakademisch und unidealistisch war. Die Jury des Salons ließ Manet nicht immer auf eigenes Risiko gewähren, sondern verwehrte ihm immer wieder den Zutritt. Um den Kontakt zum Publikum, den er in seinen Werken aktiv durch das Herausschauen seiner Protagonist_innen mitzugestalten versuchte, nicht abreißen zu lassen, organisierte Manet eigenen Präsentationen. Er stellte seine Werke im eigenen Atelier, im Salon des Refuses, sogar in der Auslage eines Geschäftes aus, um Aufmerksamkeit auf sich und seine Arbeiten zu lenken.

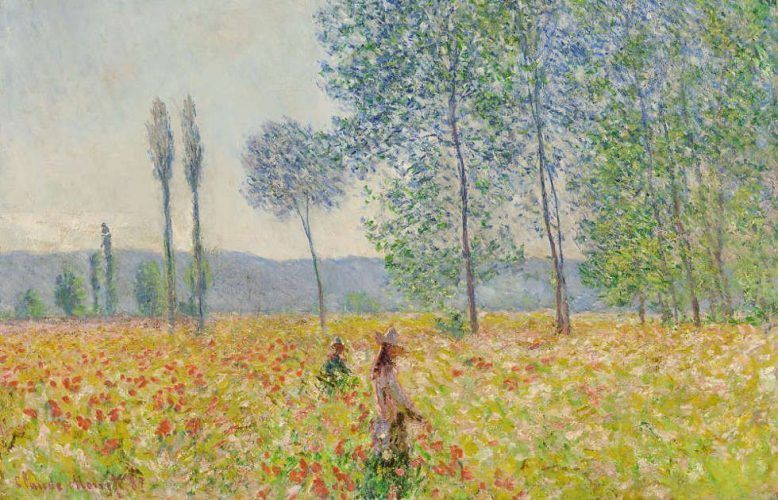

Der dandyhafte Künstler wurde zum „Revolutionär wider Willen“2, zum „Anführer“ einer Schule, aus der sich in den 1870er Jahren die Impressionisten entwickelten. Edgar Degas – Freund, schonungsloser Kritiker Manets und selbst leidenschaftlicher „Klassiker“ (→ Edgar Degas. Klassik und Experiment) – sowie Pierre-Auguste Renoir aber auch der Landschaftsmaler Claude Monet bewunderten Edouard Manet. Sie luden ihn immer wieder ein, an ihren Gruppenausstellungen, anlässlich der der Begriff Impressionismus geprägt wurde (→ Monet und die Geburt des Impressionismus) teilzunehmen, doch Manet winkte ab. Zu heterogen war die Gruppe (die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Impressionisten-Ausstellungen können stilistisch als solche gelten), zu unterschiedlich wohl auch die Qualität der Arbeiten. Dennoch näherte sich Manet der Malweise des Impressionismus an: helle, pastellige Töne, lichtdurchflutete Landschaften, offener Duktus und Themen des modernen Lebens wie Sport und Freizeitgestaltung fanden Eingang in seine Kunst. Dennoch reichte Manet Zeit seines Lebens am Salon ein und erkämpfte sich Ruhm, Ehre und Sammler über das staatlich organisierte Ausstellungswesen. Zwei Jahre vor seinem Tod erreichte er nach mehr als zwanzigjährigem Kampf die Ehre einer Medaille zweiter Klasse und war damit vom Juryurteil befreit.

- Edouard Manet, Le Bar aux Folies-Bergère (Ésquisse à l’huile) / Die Bar in den Folies-Bergère (Ölskizze), 1881, Öl auf Leinwand, 47 x 56 cm (Privatsammlung © Sotheby’s)

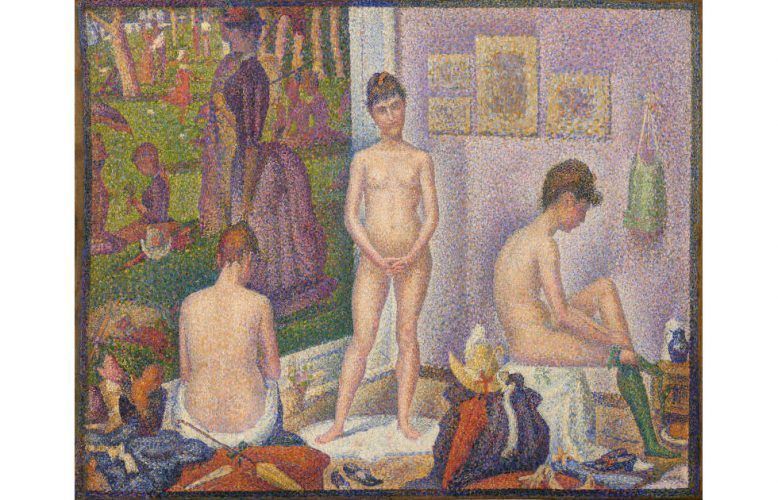

Jean-Léon Gérôme und Ernest Meissonier am Salon

Der Salon war eine Pariser Institution, die seit ihrer Gründung im Jahr 1667 für die Ausbildung des Kunstgeschmacks und des Kunstmarktes von essentieller Bedeutung war. Bis 1789 war die jährlich stattfindende Ausstellung für zeitgenössische Kunst alleine den Akademiemitgliedern vorbehalten. Nach der Französischen Revolution wurde die Teilnahme allen Künstlerinnen und Künstlern geöffnet, die sich nun einer Jury stellen mussten. Prämierte Künstler mussten sich dieser Prozedur nicht mehr unterwerfen, Manet erreichte diesen Status allerdings erst 1881. Die Hängekommission teilte den Werken – abhängig von der Bedeutung ihrer Schöpfer bzw. ihrer Auftraggeber – einen Platz zu: An der „Cimaise“ (Leiste) zu hängen, war das Ziel vieler teilnehmenden Künstler. Vor allem während des 19. Jahrhunderts steigerte sich die Anzahl der gezeigten Kunstwerke auf bis zu 7.000 zeitgenössische Arbeiten, wodurch sich der Kampf um die Aufmerksamkeit extrem verschärfte. Gute Sichtbarkeit gehörte zu den essentiellen Faktoren für die Rezeption der Werke. Einerseits reagierte die Salonleitung mit einer Beschränkung der eingereichten Werke (1863: drei Kunstwerke in jeder der sechs Kategorien, 1864: zwei Kunstwerke pro Kategorie), andererseits mussten sich Künstlerinnen und Künstler bildimmanente Strategien überlegen, wie sie dem Publikum gegenübertreten wollten.

Edouard Manet war nicht der einzige Künstler seiner Generation, der am Salon Skandalerfolge platzieren konnte. Das Ausstellungsbild und der Ausstellungskünstler sind neue Kategorien im anbrechenden Medienzeitalter. Das Publikum der Kunstwerke war die Masse der Besucherinnen und Besucher – weniger der einzelne Sammler oder Auftraggeber.

Zu den bekanntesten Malern der Zeit zählte Jean-Léon Gérôme (1824–1904), dessen griechisch-antike und orientalisch-erotische Werke gleichermaßen skandalumwittert wie idealisiert die Schaulust der Besucherinnen und Besucher befriedigte. Zu seinen berühmtesten Werken zählt „Phryne vor dem Aeropag“ („Phryné devant le tribunal“, 1861), in dem er das Gaffen der Massen darstellte. Gérômes Beitrag wurde ein Sensationserfolg, obwohl die Kritik über das Gemälde vernichtend urteilte. Der Bildhauer Alexandre Falguière (1831–1900) isolierte die Figur der Phryne in einer Einzelplastik, einer typischen Salonskulptur des Dritten Kaiserreichs (1852–1871).

Eine andere Strategie verfolgte Ernest Meissonier (1815–1891) mit den sehr kleinen Formaten und relativ unspektakulären Sujets seiner Gemälde. Meist wählte er Szenen des 18. Jahrhunderts, Interieurs oder Innenhöfe. Der Detailreichtum von Meissoniers Kompositionen ging mit einer unglaublichen Langsamkeit der Produktion einher, die in der Kritik als Miniatur hoch zwei oder als Dialog mit der Fotografie bezeichnet wurde. Aufgrund dieser Eigenschaften wurden Meissoniers Gemälde immer an der Leiste, das heißt am besten Platz in Augenhöhe, gehängt. Das Publikum reagierte ebenfalls auf die Kunstfertigkeit Meissoniers, indem es die Salonpräsentationen wörtlich unter die Lupe nahm und sich dadurch lange Schlangen vor Meissoniers Bildern bildeten. Sowohl Gérômes, Meissoniers aber auch Alexandre Cabanels Bilder waren die Must-Sees der Pariser Salonausstellungen.

Manet und der Salon I: ein Ausstellungskünstler

„Ausstellen ist die Lebensfrage, das „sine qua non“ für den Künstler, denn […] ausstellen heißt, Freunde und Verbündete finden für den Kampf.“ (Edouard Manet)

„In jeder Ausstellung gibt es ein einziges Gemälde, das sich von allen übrigen auf zweihundert Schritte quer durch die Reihe der Säle, abhebt, und das ist immer das Gemälde von Manet.“ (Edmond Duranty)

Manet entschied sich, keines seiner so kommerziell erfolgreichen Stillleben für den Salon einzureichen (→ Edouard Manet. Stillleben), sondern Bildpaare zu konzipieren. Es handelt sich hierbei nicht um Pendants, sondern um Einzelwerke, mit teils christlichen und teils genrehaften Sujets, die der Künstler programmatisch zusammenbrachte. Am überraschendsten ist dabei vielleicht die Paarung von „Olympia“ und „Verspottung Christi“ am Salon 1865. In der Hamburger Kunsthalle treffen diese Gemälde wieder aufeinander und geben Anlass einmal mehr über die „Theatralität“ von Manets Subjekten und seinem revolutionären Malstil nachzudenken.3

- Edouard Manet, Le déjeuner dans l’atelier / Das Frühstück im Atelier, 1868, Öl auf Leinwand, 118,3 x 154 cm (Bayerische Staatsgemäldesammlungen München – Neue Pinakothek)

Manet gehörte zu den „Malern des modernen Lebens“. In den 1860er Jahren ist sein Werk zwar durch die Auseinandersetzung mit den Alten Meistern (Tizian, Velázquez, Hals, …) geprägt, seine Motive fand er jedoch auf den Straßen von Paris: Der Absinthtrinker, der alte Musiker, ein Philosoph (oder Bettler), der Kirschenesser und die Straßensängerin spiegelen Mitglieder des vierten Standes im bürgerlichen Salon wider. Gleichzeitig beschäftigte sich der Maler mit spanischen Motiven, die durchaus wiedererkennbar als verkleidete Modelle im Atelier in Szene gesetzt wurden. Mit der Profanisierung von Nacktheit in „Das Frühstück im Grünen“ und vor allem „Olympia“ gelang dem Künstler schon vor „Nana“ die allgegenwärtige Verbindung von weiblichen Körpern und männlichem Kapital aufzuzeigen. Das Publikum reagierte mit Verstörung und Ablehnung auf diese öffentliche Präsentation von Sexualität und schnödem Mammon. Möglich, dass sich angesichts der „Olympia“ so manche oder mancher ihres/seines eigenen Voyeurismus bewusstwurde.

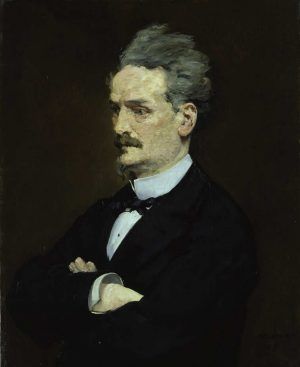

Selbst wenn Manet so wichtige Freunde und Förderer wie Théodore Duret und Émile Zola, Jean-Baptiste Faure und Antonin Proust, in repräsentativen Porträts verewigte, sah er sich selbst nicht als Porträtisten. Den Schriftsteller und Publizisten Henri de Roquefort wählte er geschickt, nachdem dieser in einer spektakulären Flucht eine Gefangeneninsel in Neukaledonien verließ und sich selbst in einem Abenteuerroman zum Helden stilisiert hatte. Bildnisse von Frauen und Darstellungen von weiblichen Typen, wie beispielsweise „Die Amazone“, spielen im Œuvre des Künstlers quantitativ die wichtigere Rolle.

- Edouard Manet, Jean-Baptiste Faure dans le rôle d‘Hamlet / Jean-Baptiste Faure in der Rolle des Hamlet, 1877, Öl auf Leinwand, 196 x 130 cm (Hamburger Kunsthalle © bpk/Hamburger Kunsthalle, Foto: Elke Walford)

- Edouard Manet, Jean-Baptiste Faure dans le rôle d‘Hamlet / Jean-Baptiste Faure in der Rolle des Hamlet, 1877, Öl auf Leinwand, 194 x 131,5 cm (Museum Folkwang, Essen © Museum Folkwang, Essen – ARTOTHEK)

Manet und der Salon II: Sehen und Gesehen werden

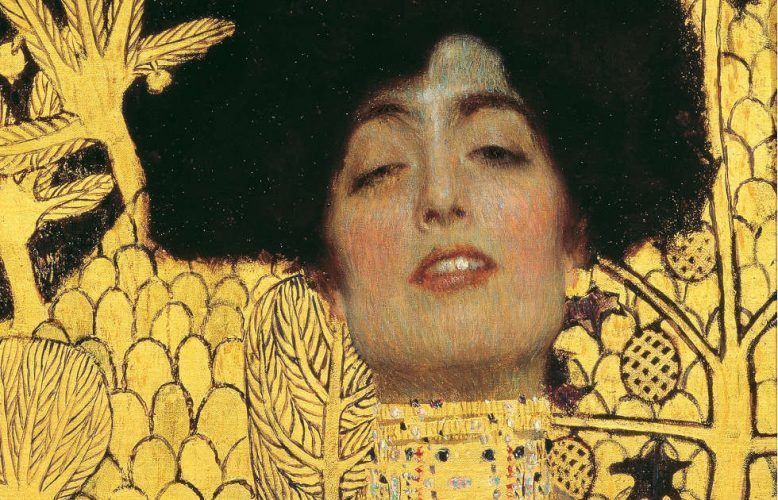

Zu den malerischen Strategien Edouard Manets gehörte, mit bisher unbekannter Direktheit ein spannungsvolles Verhältnis zwischen den Personen im Bild und den Betrachtern herzustellen. Diese „neuartige Verbindung zum Betrachter“ (Michael Fried) lässt sich in vielen Gemälden Manets ab den 1860er Jahren beobachten. Manets lebensgroße Protagonistinnen und Protagonisten sind in Momenten des Übergangs oder des Innehaltens gezeigt. Auffallend ist ihre teils eigentümliche Abwesenheit, ihr Sichzurschaustellen, ihr scheinbares Wissen, Gegenstand der Betrachtung zu sein.

„Er [Manet] mied oder untergrub nicht nur systematisch Motive der Versunkenheit oder potentieller Versunkenheit, sondern er warb auf der inhaltlichen Ebene auch ganz absichtlich mit UNerverständlichketi und auf der Ebene der Inszenierung mit internen Disparitäten als distanzierenden und erkältenden, man könnte sogar sagen versteinernden Kunstgriffen.“4 (Michael Fried)

Auf stilistischer Ebene überraschten Manets Gemälde mittels Flächigkeit und Sichtbarkeit der Farbe, Ablehnung der räumlichen Perspektive, fehlender „Modellierung“ der Figuren, um den Eindruck von Festigkeit hervorzurufen. Die Malweise Manets ist geprägt durch harte Kontraste, klare, ungetrübte Farben, einen pastosen Farbauftrag und deutlich sichtbarem Duktus. Prototypisch dafür steht das erste Porträt Manets der damals 18jährigen „Victorine Meurent“ (1862), das über die Verwendung der Farbe die Assoziation derselben mit einer „Salbe“5 hervorruft, während sich Théophile Gautier an Schuhcreme erinnert fühlte.

„Olympia: ein armseliges, auf einem Laken hingestrecktes Modell. Der Fleischton ist schmutzig, das Modell absolut schlecht. Die Schatten werden durch oder minder breite Streifen Schuhcreme angedeutet.“ (Théophile Gautier, Moniteur universel, 24.6.1865)

- Edouard Manet, Victorine Meurent, um 1862, Öl auf Leinwand, 42,9 x 43,8 cm (Museum of Fine Arts, Boston, Gift of Richard C. Paine in memory of his father, Robert Treat Paine 2nd © Museum of Fine Arts, Boston)

- Edouard Manet, Lise Campinéanu, 1878, Öl auf Leinwand, 55,5 x 46,5 cm (The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, purchase: William Rockhill Nelson Trust, 36-5 © The Nelson-Atkins Museum of Art, Foto: Jamison Miller)

Manet ging es offensichtlich nicht um die Fiktionalität des Abbildes, sondern um die Sichtbarmachung von Malerei als Tätigkeit.6 Daher kann Manet weder dem Realismus noch dem Impressionismus eindeutig zugeordnet werden. Die akademische Tradition wurde von Edouard Manet nicht nur ignoriert, wie er es bei seinem Lehrer Thomas Couture sehen konnte, sondern aktiv attackiert, wie das unvollendet gebliebene Porträt des Manet nicht wohlgesonnenen, deutschen Kunstkritikers A. Wolff zeigt. Der Maler befleißigte sich einer eruptiven Malweise, in der Überzeugung, das Werk müsse aus einem Guss, einem Wurf konstituiert werden. Mit jeder Sitzung begann er gleichsam von Neuem, am Ende, wenn das Ergebnis nicht den Vorstellungen Manets entsprach, wurde das Erreichte wieder abgekratzt. Die Offenheit so mancher Leinwand und die „Unvollendetheit“ von Manets Malweise ließen sich so vielleicht weiter beschreiben.

- Edouard Manet, Dans la serre / Im Wintergarten, 1878/79, Öl auf Leinwand, 115 x 150 cm (Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © bpk/Staatliche Museen zu Berlin, Foto: Jörg P. Anders)

Manet „Der Balkon“

Sehen und gesehen werden gehörte in der Öffentlichkeit der modernen Metropole Paris seit den 1860er Jahren zur Selbstinszenierung der gehobenen Bevölkerung – und schloss auch den Besuch des Salon mit ein. Edouard Manet zeigt in „Der Balkon“ (1868/69) dezidiert auf diese Schwelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, indem er für sein in den oberen Registern ausgestelltes Gemälde einen Balkon und die darauf „ausgestellten“ Bewohnerinnen und Bewohner zum Thema wählte. Die Modelle sind alle identifizierbar: Die Malerin Berthe Morisot lehnt am Gitter, die Musiker Fanny Claus steht hinter ihr und der Maler Antoine Guillemet schließt das Dreieck kompositionell und motivisch ab. In der Dunkelheit des Zimmers ist noch schemenhaft Léon, vermutlich der illegitime Sohn Manets, als Diener zu erkennen. Wie schon in früheren Werken wie der „Olympia“ zu beobachten ist, wirken alle Beteiligte wie unbeteiligt. Jede und jeder blickt in eine andere Richtung, scheint seinen eigenen Gedanken nachzuhängen, sich in seiner oder ihrer Welt zu befinden. Alle gemeinsam geben sie mit ihren Roben und feinen Verhaltensmustern eine schöne, wenn auch oberflächlich wirkende Folie normierter Gesellschaft ab. Für die Salonbesucherinnen und -besucher stellte sich zusätzlich noch der Effekt eines illusionierten Balkons ein, von dem die Darstellten auf das Publikum, ohne eine Reaktion erkennen zu lassen, herabsah. Einerseits malte Manet Freundinnen, Kollegen und Familienmitglieder, andererseits soll das Gemälde nicht als Gruppenporträt verstanden werden. Wenn auch die Personen porträthafte Züge tragen, sind sie nicht als Bildnisse gemeint. Stattdessen bilden sie zeitgenössische Umgangsformen nach, formen gleichzeitig eine undurchdringliche Mauer vor dem privaten Bereich und könnten so auf die aktuelle Diskussion über die Grenze zur Öffentlichkeit regieren. Artikel 11 vom Pressegesetz vom 11. Mai 1868 verbot eine Berichterstattung hinter den „Mauern des Privatlebens“7.

- Edouard Manet, Le balcon / Der Balkon, um 1868/69, Öl auf Leinwand, 170 x 124,5 cm (Musée d’Orsay, Paris © bpk/RMN – Grand Palais, Foto: Hervé Lewandowski)

- Edouard Manet, Henri Rochefort, 1881, Öl auf Leinwand, 81,5 x 66,5 cm (Hamburger Kunsthalle © bpk/Hamburger Kunsthalle, Foto: Elke Walford)

Manets „Nana“

„Nana“, das Bild einer blonden, hübschen Kokotte in modischer Unterwäsche vor einem Spiegel samt Zylinder tragendem Mann und Freier im Hintergrund, ist zweifellos eines der berühmtesten Werke von Edouard Manet und der Kunsthalle Hamburg. Der Herr im Hintergrund hat seine Kopfbedeckung nicht einmal abgenommen, die Damen zeigt sich in ihrem Negligier. Die Puderquaste in ihrer rechten Hand zeigt, dass sich die junge Frau vor dem Spiegel gerade hübsch macht. Nana hält inne und blickt aus dem Bild heraus. Ein weiterer Hinweis auf die Betätigung der Dame könnte der japonisierende Kranich sein, der im Französischen auch eine Luxusprostituierte bezeichnete. Das Verhältnis zwischen Manets „Nana“ und der gleichnamigen Heldin im Fortsetzungsroman „L’Assommoir“, einer jugendlichen „femme fatale“ aus dem Proletariat, bleibt nach wie vor rätselhaft. Wer wen inspirierte, und schlussendlich wer als Erster die Idee zu Nana hatte, lässt sich nicht gänzlich klären. Wichtiger ist sicher eine Analyse der Funktion des Typus, der mit dieser Figur geprägt wurde.

„Sein ganzes Wesen lehnte sich auf; das langsame Besitzergreifen, mit dem sich Nana sein kurzem seiner bemächtigte, versetzte ihn in Schrecken und erinnerte ihn an seine frommen Lektüren über das Besessensein vom Teufel, die seine Kindheit gewiegt hatten. Er glaubte an den Teufel. Nana mit ihrem Lachen, mit ihrer Brust und ihrem Hinterteil, die beide von Lastern geschwellt waren, war irgendwie der Teufel.“8 (Émile Zola, Nana)

Der Künstler wollte „Nana“ am Salon von 1877 gemeinsam mit dem „Porträt von Jean-Baptiste Faure in der Rolle des Hamlet“ ausstellen. Während das Bildnis des legendären Opernsängers und bedeutenden Manet-Sammlers von der Jury angenommen wurde, fand die „Nana“ keine Unterstützer. Manet präsentierte das Gemälde daraufhin im Schaufenster eines Nippeshändlers am Boulevard des Capucines. Das Salonpublikum (zumindest die Kritiker) dürfte von der „Nana“ kaum Notiz genommen haben, umso stärker ist aber heute der Eindruck, dass Manets gesellschaftskritische Haltung hierin einen weiteren Höhepunkt erfuhr. „Nana“ präsentiert sich nicht als Kunstwerk einem Kennerpublikum, sondern völlig entauratisiert bietet sich die Kokotte den Flaneuren auf der Straße an. Wenn auch „Nana“ nicht so nackt wie „Olympia“ posiert, so ist es nun die angeschnittene Existenz des Freiers, der die programmatische Vulgarität des Gemäldes ausmacht. Die ganze Härte und Brutalität dieses Berufszweigs stellt aber auch „Nana“ nicht dar, offensichtlich waren erst die Künstler der 1890er Jahre am Montmartre (→ Schirn analysiert den Montmartre), darunter Henri de Toulouse-Lautrec, dazu imstande.

Die Ausstellung „Edouard Manet – Sehen. Der Blick der Moderne“ in der Hamburger Kunsthalle ist ein bietet eine beeindruckende Zusammenschau hochkarätiger Gemälde des französischen Meisters. Der im Michael Imhof verlegte Ausstellungskatalog besticht durch Informationsdichte und Bildqualität. Ausstellung und Publikation beleuchten nicht nur Manets konsequente Auseinandersetzung mit Alten Meistern und seinen Kollegen des Impressionismus, sondern auch bildimmanente Strategien und Manets lebenslange Akzeptanz der Spielregeln des Kunstbetriebs. Auch wenn er letztere geschickt zu unterlaufen wusste und sowohl Atelierpräsentationen, selbst angemietete „off spaces“ und Galerieräume für sich zu nutzen wusste, ging es Manet doch um die öffentliche Anerkennung, die einzig mit dem Erfolg am Salon erzielt werden konnte.

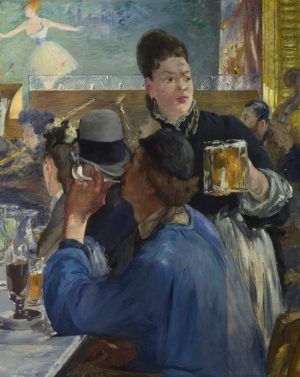

- Edouard Manet, Coin de café-concert / Ecke im Café-Concert, 1879, Öl auf Leinwand, 97,1 x 77,5 cm (The National Gallery, London, Bought, Courtauld Fund, 1924 © The National Gallery, London)

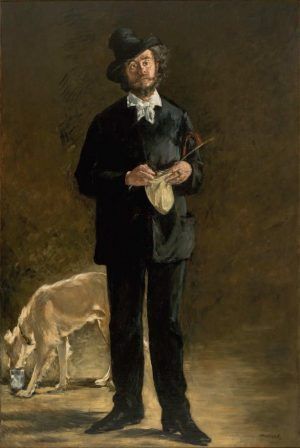

- Edouard Manet, L’artiste (Marcellin Desboutin) / Der Künstler (Marcellin Desboutin), 1875, Öl auf Leinwand, 192 x 128 cm (MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand © MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Foto: João Musa)

Manets Bildpaare für die Salonausstellungen

Zwischen 1859 und 1882 nahm Edouard Manet an zehn Salonausstellungen teil. Insgesamt sandte er 41 Werke ein, von denen 27 angenommen wurden. Im Vergleich dazu wurden 14 Gemälde zurückgewiesen, weshalb er sechs Mal (1863, 1866, 1874, 1876 und 1877) nicht oder mit weniger Arbeiten am Salon vertreten war. Hier die vollständige Liste:

Salon von 18599: „Le buveur d’absinthe / Der Absinthtrinker“ (1859) wurde von der Jury abgelehnt.

Salon von 1861: „Portrait de Monsieur et Madame Auguste Manet / Porträt von Monsieur und Madame Manet, die Eltern des Künstlers“ (1860) und „Le chanteur espagnol / Der Spanische Sänger“ (1860). Manet erhielt eine „ehrenvolle Nennung“

Salon von 1863: „Jeune homme en costume de Majo / Junger Mann m Kostüm eines Majo“ (1863), „Le déjeuner sur l’herbe / Das Frühstück im Grünen“ (1863) und „Mlle V… en costume d’Espada / V. im spanischen Kostüm“ (1862) wurden alle vom Salon abgelehnt. Manet stellte die Gemälde im Salon des Refusés (Salon annexe) aus, das Bild „Das Frühstück im Grünen“ löste einen Skandal aus.

Salon von 1864: „Le Christ aux anges / Engel am Grab Christi“ (1864) und „Épisode d’une course de taureau“ (später zerschnitten: „Combat de taureaux / Stierkampf“ und „Le torero mort / Toter Torero“)

Salon von 1865: „Olympia“ (1863) und „Le Christ insulté par les soldates / Verspottung Christi“ (1865) – mit der „Olympia“ verursachte Manet den wohl größten Skandal der Salongeschichte.

Salon von 1866: „Le fifre / Der Pfeifer“ (1866) und „L’acteur tragique / Der tragische Schauspieler“ (1865) wurden beide abgelehnt.

Salon von 1868: „Portrait d’Émile Zola / Porträt von Émile Zola“ (1867/68) und „La femme au perroquet / Dame mit Papagei“ (1866).

Salon von 1869: „Le balcon / Der Balkon“ (1868/69) und „Le déjeuner dans l’atelier / Das Frühstück im Atelier“ (1868). Dazu reichte Manet noch fünf Grafiken ein, vier davon waren in einem Rahmen zusammengefasst.

Salon von 1870: „La leçon de musique / Die Musikstunde“ (1870) und „Portrait d’Eva Gonzales / Porträt von Eva Gonzales“ (1870).

Salon von 1872: „Combat du »Kearsage« et de l‘»Alabama« / Gefecht zwischen »Kearsage« und l‘»Alabama«“ (1864)

Salon von 1873: „Le bon bock / Das gute Bocksbier“ (1873) und „Le repos“ (1870/71) brachten Manet eine „ehrenvolle Nennung“

Salon von 1874: „Le chemin de fer / Die Eisenbahn “ (1873), „Les hirondelles / Die Schwalben“ (1873), „Bal masqué à l’opéra / Maskenball in der Oper“ (1873) und „Polichinelle“ von Manet eingereicht. „Die Schwalben“ und „Maskenball in der Oper“ wurden abgelehnt.

Salon von 1875: „Argenteuil“ (1874)

Salon von 1876: „Le ligne / Die Wäsche“ (1875) und „L’artiste / Der Künstler“ (1875) wurden beide von der Jury abgelehnt.

Salon von 1877: „Jean-Baptiste Faure dans le rôle d’Hamlet / Porträt von Jean-Baptiste Faure“ (1877) und „Nana“: Während das „Porträt von Jean-Baptiste Faure“ im Salon gezeigt wurde, wurde „Nana“ nicht angenommen. Manet fand für das Gemälde einen alternativen Ausstellungsort im Schaufenster des Kaufhauses Giroux.

Salon von 1879: „Dans la serre / Im Wintergarten“ (1879) und „En bateau / Die Bootsfahrt“ (1874)

Salon von 1880: „Portrait d’Antonin Proust / Porträt von Marcel Antonin Proust“ und „Chez le Père Lathuille / Beim Père Lathuille“ (1879).

Salon von 1881: „Portrait d’Henri Rochefort / Porträt von Henri Rochefort“ (1881) und „Portrait de Pertuiset, le chasseur de lions / Porträt von Pertuiset, der Löwenjäger“ (1881): Manet erhielt eine Medaille zweiter Klasse, wodurch er seine Einreichungen nicht mehr einer Jury vorlegen musste.

Salon von 1882: „Un bar aux Folies-Bergère / Eine Bar im Folies-Bergère“ (1882 → Die Courtauld Sammlung impressionistischer Malerei: von Manet bis Cézanne) und „Jeanne (Le printemps / Der Frühling)“ (1881)

In den Jahren 1860, 1862, 1871 fanden keine Salonausstellungen statt. In den Jahren 1967 und 1878 hatte Manet kein Gemälde eingereicht.

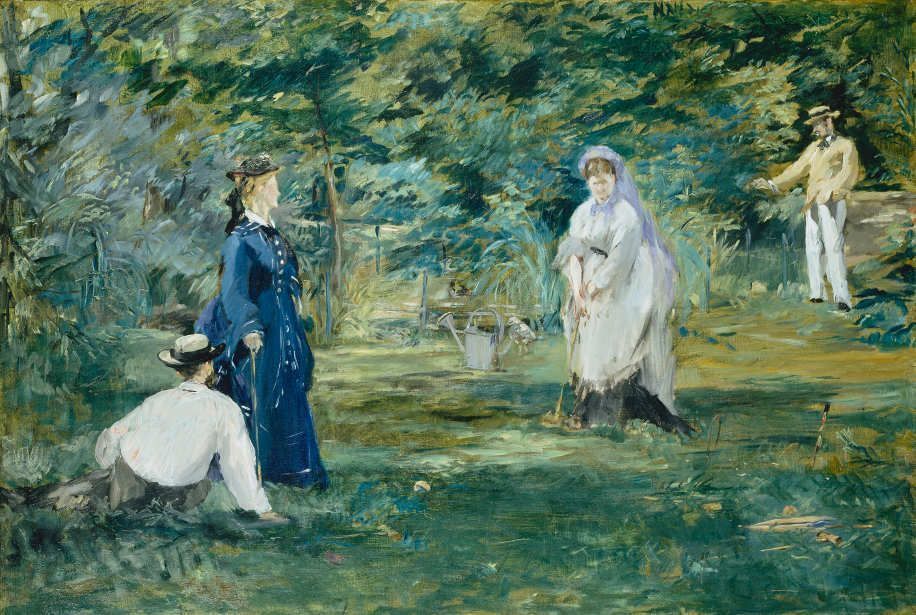

- Edouard Manet, Partie de Croquet / Die Krocketpartie, 1873, Öl auf Leinwand, 72,5 x 106 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e. V. © Städel Museum, Frankfurt am Main – ARTOTHEK, Foto: U. Edelmann)

Alternative Ausstellungsformen

März 1863 in der Galerie Martinet: 14 Gemälde geben einen ersten Überblick über Manets Schaffen, darunter befand sich das Bild „Lola de Valence“.

1863 im Salon des Refusés: „Frühstück im Grünen“ und „Junger Mann im Kostüm eines Majo“ und „V. im spanischen Kostüm“

1867 anlässlich der Weltausstellung ließ sich Manet einen Pavillon auf der Place de l’Alma auf eigene Kosten errichten: 53 Gemälde und drei Grafiken, darunter „Lola de Valence“ (1862), „Angelina“, „Junge mit Kirschen“ und „Philosophe (Le Mendiant) / Philosoph im Wintermantel“ (1865/67), wurden von Zola eifrig verteidigt.

1876 im eigenen Atelier: „Le ligne / Die Wäsche“ (1875) und „Der Künstler (Marcellin Desboutin)“

1877 im Schaufenster des Kaufhauses Giroux am Boulevard des Capucines: „Nana“ (1877)

Galerie La Vie Moderne im April 1880: Einzelausstellung, darunter „Ecke eines Café-Concert“

- Edouard Manet, Philosophe (Le Mendiant) / Philosoph (Bettler mit Wintermantel), 1865–1867, Öl auf Leinwand, 187,7 x 109,9 cm (The Art Institute of Chicago, A. A. Munger Collection, 1910.304 © The Art Institute of Chicago)

Edouard Manet: Bilder

- Edouard Manet, Victorine Meurent, um 1862, Öl auf Leinwand, 42,9 x 43,8 cm (Museum of Fine Arts, Boston, Gift of Richard C. Paine in memory of his father, Robert Treat Paine 2nd)

- Edouard Manet, Femme à l’éventail (Jeanne Duval) / Frau mit Fächer (Jeanne Duval), 1862, Öl auf Leinwand, 90 x 113 cm (Budapest, Szépmüveszeti Múzeum)

- Edouard Manet, Die Musik in den Tuilerien, 1862, Öl auf Leinwand, 76,2 x 118,1 cm (London, The National Gallery) – Bild nicht in der Ausstellung

- Edouard Manet, Olympia, 1863, Öl auf Leinwand, 130 x 190 cm (Paris, Musée d’Orsay, donated to the state in 1890 thanks to a subscription instigated) – Bild nicht in der Ausstellung

- Edouard Manet, Toter Christus mit Engeln, um 1864, aquarellierte Zeichnung, 32,4 x 27 cm (Paris, Musée d’Orsay, Mme Zola gift to the state with right of usufruct, 1918)

- Edouard Manet, Philosophe (Le Mendiant) / Philosoph (Bettler mit Wintermantel), 1865–1867, Öl auf Leinwand, 187,7 x 109,9 cm (The Art Institute of Chicago, A. A. Munger Collection, 1910.304)

- Im Vergleich: Diego Velázquez, Menippus, 1639/40, Öl auf Leinwand, 179 x 94 cm (Madrid, Museo National del Prado)

- Edouard Manet, Lola de Valence, 1862/63, verändert nach 1867, Öl auf Leinwand, 123 x 92 cm (Paris, Musée d’Orsay, Count Isaac de Camondo bequest to the Louvre, 1908)

- Edouard Manet, Olympia, 1867 / Strölin-Druck von 1905, Radierung, 13,1 x 18,3 cm (Bild) (Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett)

- Edouard Manet, Le déjeuner dans l’atelier / Das Frühstück im Atelier, 1868, Öl auf Leinwand, 118,3 x 154 cm (Bayerische Staatsgemäldesammlungen München – Neue Pinakothek)

- Edouard Manet, Jeune homme à la poire / Birnenschäler, 1868, Öl auf Leinwand, 85 x 74 cm (Stockholm, National Museum)

- Edouard Manet, Portrait de Théodore Duret / Porträt Théodore Duret, 1868, Öl auf Leinwand, 46 x 35,5 cm (Paris, Musée du Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris)

- Edouard Manet, Le balcon / Der Balkon, um 1868/69, Öl auf Leinwand, 170 x 124,5 cm (Musée d’Orsay, Paris)

- Edouard Manet, Portrait de Berthe Morisot à la violette / Porträt Berthe Morisot verschleiert, 1872, Öl auf Leinwand, 61 x 47 cm (Genf, Association des Amis du Petit Palais)

- Im Vergleich: Berthe Morisot, Dame et enfant sur la terasse des Morisot, rue Franklin ou Famme et enfant au balcon / Frau und Kind auf dem Balkon, 1871/72, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm (Privatsammlung, Deutschland)

- Im Vergleich: Berthe Morisot, Dame en noir avant le théâtre / Frau in Schwarz vor dem Theater, o.J., Öl auf Leinwand, 57 x 31 cm (Privatsammlung, Deutschland)

- Edouard Manet, Bal masqué à l’opéra / Maskenball in der Oper, 1873, Öl auf Leinwand, 59,1 x 72,5 cm (National Gallery of Art, Washington, Gift of Mrs. Horace Havemeyer in memory of her mother-in-law, Louisine W. Havemeyer, 1982.75.1)

- Edouard Manet, Partie de Croquet / Die Krocketpartie, 1873, Öl auf Leinwand, 72,5 x 106 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e. V.)

- Edouard Manet, Argenteuil, 1874, Öl auf Leinwand, 149 x 115 cm (Tournai, Musée des Beaux-Arts, Legs Van Cutsem 1904)

- Edouard Manet, La Parisienne / Die Pariserin, 1874/75, Öl auf Leinwand, 192 x 125 cm (Stockholm, Nationalmuseum)

- Edouard Manet, L’artiste (Marcellin Desboutin) / Der Künstler (Marcellin Desboutin), 1875, Öl auf Leinwand, 192 x 128 cm (MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand)

- Edouard Manet, Tama, un chien japonais / Tama, ein japanischer Hund, (1875), Öl auf Leinwand, 61 x 50 cm (Washington, National Gallery of Art, Collection von Mr. And Mrs. Paul Mellon, 1995.47.12)

- Edouard Manet, Jean-Baptiste Faure dans le rôle d‘Hamlet / Jean-Baptiste Faure in der Rolle des Hamlet, 1877, Öl auf Leinwand, 196 x 130 cm (Hamburger Kunsthalle)

- Edouard Manet, Jean-Baptiste Faure dans le rôle d‘Hamlet / Jean-Baptiste Faure in der Rolle des Hamlet, 1877, Öl auf Leinwand, 194 x 131,5 cm (Museum Folkwang, Essen)

- Edouard Manet, Nana, 1877, Öl auf Leinwand, 154 x 115 cm (Hamburger Kunsthalle)

- Edouard Manet, Albert Wolff, 1877, Öl auf Leinwand, 89 x 77cm (Zürich, Kunsthaus Zürich, Schenkung aus der Familie Dr. Hugo Cassirer)

- Edouard Manet, Lise Campinéanu, 1878, Öl auf Leinwand, 55,5 x 46,5 cm (The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, purchase: William Rockhill Nelson Trust, 36-5)

- Edouard Manet, Dans la serre / Im Wintergarten, 1878/79, Öl auf Leinwand, 115 x 150 cm (Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie)

- Edouard Manet, Coin de café-concert / Ecke im Café-Concert, 1879, Öl auf Leinwand, 97,1 x 77,5 cm (The National Gallery, London, Bought, Courtauld Fund, 1924)

- Edouard Manet, Madame Manet dans la serre / Madame Manet im Wintergarten, 1879, 80 x 100 cm (Oslo; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design)

- Edouard Manet, Portrait de Antonin Proust / Porträt Antonin Proust, 1880, Öl auf Leinwand, 129,5 x 95,9 cm (Toledo, The Toledo Museum of Art. Gitft of Edward Drummond Libbey, 1925.108)

- Edouard Manet, Le Bar aux Folies-Bergère (Ésquisse à l’huile) / Die Bar in den Folies-Bergère (Ölskizze), 1881, Öl auf Leinwand, 47 x 56 cm (Privatsammlung)

- Edouard Manet, Henri Rochefort, 1881, Öl auf Leinwand, 81,5 x 66,5 cm (Hamburger Kunsthalle)

- Edouard Manet, Un bar aux Folies-Bergère / Eine Bar in den Folies-Bergère, 1882, Öl auf Leinwand, 96 x 130 cm (London, The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery) – Bild nicht in der Ausstellung

Edouard Manet - Sehen. Der Blick der Moderne: Ausstellungskatalog

Hubertus Gaßner, Viola Hildebrand-Schat (Hg.)

mit Essays von Michael Diers, Dorothee Hansen, Joachim Kaak, Matthias Krüger, Michael Lüthy, Barbara Wittmann

24,5 x 29,5 cm, 256 Seiten

145 Farb- und 11 S/W-Abb., Hardcover

ISBN 978-3-7319-0325-3

Michael Imhof Verlag

Weitere Beiträge zu Edouard Manet

- Sein vestimentärer Ausdruck entsprach einem wohlhabenden Dandy. Auch die Porträts – vor allem die Männerbildnisse wie jenes von Marcel Proust – sprechen eine deutliche Sprache.

- So nannte ihn der Schriftsteller Pierre Courthion (1902–1988).

- Einer der wichtigsten Kunsttheoretiker dafür ist Michael Fried, der mit „Monet’s Modernism, or the Face of Painting in the 1860s“ (Chicago 1996, siehe S. 21) einen Meilenstein legte. Wenige Jahre darauf folgte Timothy J. Clark in „The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers“ (Princeton 1999) ebenfalls der These, dass sich „mit Manet etwas Entscheidende ereignete, das die Malerei und die anderen Künste in eine neue Bahn lenkte“. Siehe S. 10.

- Michael Fried, Monet‘s Modernism, S. 405.

- Ausst.-Kat., Barbara Wittmann, S. 170.

- Ebenda, S. 170.

- Auss.-Kat., S. 138.

- Zitiert nach Werner Hofmann, Nana. Eine Skandalfigur zwischen Mythos und Wirklichkeit, Köln 1999, S. 36.

- Diese präzise Aufstellung verdankt sich dem Beitrag von Matthias Krüger, der sich gemeinsam mit Diana Wiehn Manets Salonbeteiligungen ausführlich angesehen hat. Matthias Krüger, Manets Salonpaare in der Hamburger Kunsthalle, in: Ausst.-Kat., S 35–43, hier S. 37–43.

- Sein vestimentärer Ausdruck entsprach einem wohlhabenden Dandy. Auch die Porträts – vor allem die Männerbildnisse wie jenes von Marcel Proust – sprechen eine deutliche Sprache.

- So nannte ihn der Schriftsteller Pierre Courthion (1902–1988).

- Einer der wichtigsten Kunsttheoretiker dafür ist Michael Fried, der mit „Monet’s Modernism, or the Face of Painting in the 1860s“ (Chicago 1996, siehe S. 21) einen Meilenstein legte. Wenige Jahre darauf folgte Timothy J. Clark in „The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers“ (Princeton 1999) ebenfalls der These, dass sich „mit Manet etwas Entscheidende ereignete, das die Malerei und die anderen Künste in eine neue Bahn lenkte“. Siehe S. 10.

- Michael Fried, Monet‘s Modernism, S. 405.

- Ausst.-Kat., Barbara Wittmann, S. 170.

- Ebenda, S. 170.

- Auss.-Kat., S. 138.

- Zitiert nach Werner Hofmann, Nana. Eine Skandalfigur zwischen Mythos und Wirklichkeit, Köln 1999, S. 36.

- Diese präzise Aufstellung verdankt sich dem Beitrag von Matthias Krüger, der sich gemeinsam mit Diana Wiehn Manets Salonbeteiligungen ausführlich angesehen hat. Matthias Krüger, Manets Salonpaare in der Hamburger Kunsthalle, in: Ausst.-Kat., S 35–43, hier S. 37–43.

![Claude Monet, Nymphéas [Seerosen], Detail, 1916–1919, Öl auf Leinwand, 200 x 180 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler, Foto: Robert Bayer)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Claude-Monet-Seerosen-Detail-Beyeler-778x500.jpg)