Salzburg | Dommuseum: Johannes Nepomuk Der Heilige schlechthin?

Johannes Nepomuk, Detail, um 1750, Gouache auf Pergament, Reliefstickerei mit Metallfäden auf Seide (Dommuseum Salzburg / J. Kral)

Als eine der wenigen Institutionen widmet das Salzburger Dommuseum dem hl. Johannes von Nepomuk (um 1345/50–1393) eine Ausstellung anlässlich der Seligsprechung des Prager Kanonikers vor 300 Jahren. Auf der Basis einer 2017 erfolgten Schenkung einer privaten Johannes von Nepomuk-Sammlung entstand eine kleine und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Schau. Vorteilhaft ist, dass die vielfältigen Bilder des Heiligen sich gut in die ständige Sammlung mit ihren hagiografischen Schwerpunkten integrieren. Insofern kombiniert die Ausstellung unter dem kennzeichnenden Begriff von „Salzburgs Fünf-Sterne-Patron“ den lokalgeschichtlichen Aspekt mit dem überregionalen Kontext, der Johannes von Nepomuk vom hohen Norden bis nach Italien seine einzigartige Rolle verlieh.

Johannes Nepomuk

Salzburgs Fünf-Sterne-Patron

Zum 300-Jahr-Jubiläum seiner Seligsprechung

Österreich | Salzburg: DomQuartier, Dommuseum

15.5. – 25.10.2021

-

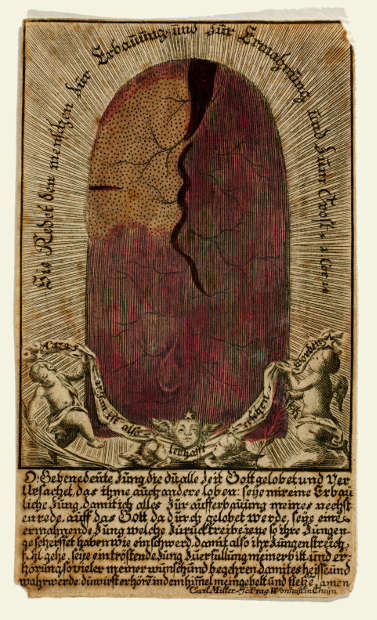

- Bohuslav Balbin, Vita S. Joannis Nepomuceni, 1729 (Frontispiz), Kupferstich von Johann Andreas Pfeffel (Dommuseum Salzburg / J.Kral)

-

- Jakob Matthias Schmutzer nach Franz Anton Maulbertsch, Der Leichnam auf der Moldau, Neujahrsblatt der Nepomuk-Bruderschaft bei der Piaristenkirche Maria Treu in Wien, zwischen 1754 und 1775, Radierung (Dommuseum Salzburg / J.Kral)

Der Schwerpunkt der Johannes von Nepomuk-Sammlung in der reichen Produktion der Augsburger Druckgrafik des Barock liegt, veranschaulichen zahlreichen Text-Bild-Kombinationen die Multimedialität der Frühe Neuzeit. So kombinierte beispielsweise Johann Andreas Pfeffel als Stecher und Verleger der „Vita S. Joannis Nepomuceni“, verfasst von Bohuslav Balbin (1621–1688), in der Edition von 17291 in 33 Stichen die wichtigsten Szenen des Lebens des Heiligen mit Bibelzitaten, weiteren Heiligen mit Namen Johannes und einer textlichen Kurzfassung aus der Vita des Heiligen. Damit schuf Pfeffel einen wesentlichen Grundstock für die weitere Entwicklung für die Ikonografie des Heiligen.

Auch heute noch ist der hl. Johannes von Nepomuk als „Brückenheiligen“ bekannt. Wie als großformatige „Gegenbilder“ vermögen die in einer Endlosschleife präsentierten Fotos von Denkmälern und Plastiken des Heiligen die fast unheimliche Gegenwart des böhmischen Märtyrers in Erinnerung zu halten. Erstaunlich ist, dass diese Bilder und Statuen in Salzburg bereits unter Fürsterzbischof Thun (reg. 1687–1709) entstanden.

-

- Johannes Nepomuk als Brückenheiliger, um 1750, Holz, gefasst (Dommuseum Salzburg / J.Kral)

Die Salzburger Schau, zu der auch eine Katalogbroschüre erschien, unterstreicht darüber hinaus mit ihrem Anteil an volkskundlichen Objekten, dass der Heilige gleichermaßen ein Objekt der Verehrung der Eliten als auch breiter Kreise der Bevölkerung gewesen ist. Insofern existiert keine künstlerische Aufgabenstellung in der Frühen Neuzeit, die Johannes von Nepomuk nicht zu ihrem Thema gemacht hat.

Auch im opulenten Rundgang des Salzburger Domquartiers erfüllt die Schau im Domoratorium eine wichtige Funktion, da sie eingängig und instruktiv, etwa anhand zahlreicher großformatiger Reproduktionen nach Stichen, verdeutlicht, wie Heiligenverehrung in der Frühen Neuzeit im Detail funktionierte. Der prominente Name des Heiligen, Johannes, der typologische Assoziationen vom Täufer bis zum Evangelisten stimulierte, unterstreicht, dass der Prager Kanoniker in gewisser Weise die Summe abendländischer Hagiografie repräsentiert.

-

- Madonna mit Jesuskind und hll. Antonius von Padua und Johannes Nepomuk, Ende 18. Jahrhundert, Venezianisch, Öl/Lw (Dommuseum Salzburg (Leihgabe der Pfarrkirche Leopoldskron) / J.Kral)

-

- Carl Miller, Nepomuk-Zunge mit Gebet, 1725, Kupferstich, koloriert (Dommuseum Salzburg / J.Kral)

Besonders deutlich wird dies im symbolträchtigen Organ der Zunge: Der legendären Überlieferung zufolge, widerstand Johannes von Nepomuk Folter und Todesandrohung und hatte auch das Geheimnis der Beichte der Gemahlin von König Wenzel IV. nicht gebrochen. Entsprechend häufig wurde seine Zunge in Darstellungen visualisiert. In Predigten stand die Zunge des Heiligen sowohl für sein Schweigen wie auch seine Verkündigung des Glaubens. In diesem Sinne liefert die Salzburger Schau auch einen wesentlichen kulturgeschichtlichen Beitrag, ohne den Werke von Rainer Maria Rilke, Karl Heinrich Waggerl oder Christoph Ransmayr nicht verständlich sind. Sie und viele andere standen und stehen unter der Wirkung des „Fünf-Sterne-Patrons“.

Weitere Beiträge zum Barock

Aktuelle Ausstellungen