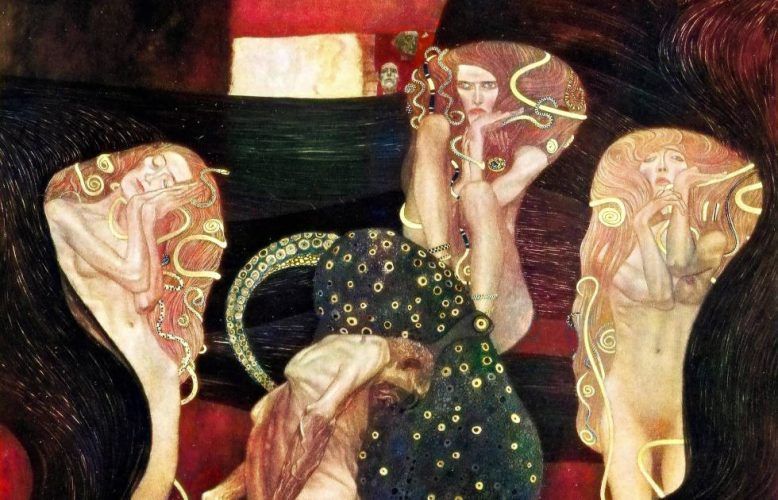

Wien | Gustav Klimt: Fräulein Lieser, ehem. Margarethe Constance Lieser Wiederentdecktes Klimt-Porträt wird versteigert | 2024

Klimt, Margarethe_Constance_Lieser, Detail, 1917, Öl auf Leinwand, gerahmt 14ß0 x 80 cm (Privatbesitz)

Gustav Klimts Bildnis von Margarethe Constance Lieser, heute betitelt Fräulein Lieser, aus dem Jahr 1917 ist seit den 1920er Jahren nicht mehr öffentlich gezeigt worden. Im Januar 2024 präsentiert es das Wiener Auktionshaus Im Kinsky gemeinsam mit Johann Kräftner, ehemaliger Direktor der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein, im Stadtpalais des Fürsten! Klimt malt das Bildnis von Margarethe Constance Lieser 1917; es ist nach dem überraschenden Tod des Malers unvollendet an die Besitzer:innen übergeben worden. Es gehörte Jahrzehnte lang der Familie Lieser-Lankiewits in Wien, bevor er im Kunsthandel an eine:n bisher unbekannte:n Besitzer:in gelangte.1 Eine Schwarz-Weiß-Fotografie, vermutlich aufgenommen 1925 im Zusammenhang mit einer Klimt-Ausstellung in der Neuen Galerie von Otto Kallir-Nirenstein war bisher die einzige Bildquelle für dieses Werk.2 Die Umschrift nennt als Besitzerin Frau Lieser in der Argentinierstraße; die Liegenschaft gehörte damals Henriette Lieser.3

Margarethe Constance Lieser

Bisher identifizierten die Klimt-Experten die junge Frau als Margarethe Constance Lieser (1899–1943/44). Sie wurde als Tochter des Industriellenehepaares Silvia (geb. Steinhart) und Adolf Lieser in Wien geboren und zog 1921 nach ihrer Heirat nach Ungarn. 1943 oder 1944 starb sie in London. Aktuelle Forschungen haben ergeben, dass es sich auch um ein anderes Mitglied der Familie Lieser handeln könnte. Die Umschrift der Schwarz-Weiß-Abbildung nennt als Besitzerin eine „Frau Lieser, IV Argentinierstrasse 20“, die als Henriette Amalie Lieser (geb. Landau) identifiziert werden konnte. Sie hatte 1897 den Bruder des oben genannten Adolf Lieser, Justus Lieser, geheiratet (geschieden seit 1905). Das Paar hatte zwei Töchter: Helene (*1898) und Annie (*1901). Henriette Lieser bewegte sich in den Kreisen der Wiener Moderne; sie kannte Gustav Klimt, Alma Mahler, Oskar Kokoschka.4

Das „Porträt Fräulein Lieser“ (1917, Privatbesitz) zeigt die Dargestellte in stark gemusterten, ornamentalen Gewändern vor grellorangem Hintergrund im originalen Rahmen der 1920er Jahre nach Entwurf von Josef Hoffmann.5 Damit ähnelt es dem ebenso unvollendeten Porträt der Johanna Staude (1917/18, Belvedere, Wien). Klimt griff für Liesers Bildnis kompositionell auf die Lösung vom Bildnis der Elisabeth Lederer zurück. Er zeigt beide Damen en fance, wobei er sie von Blumenarrangements begleiten lässt. Wird Elisabeth Lederer noch in einem eleganten, weißen Kleid gezeigt und das florale Ornament als rein dekorative Ergänzung bzw. Rahmung einführte, kleidete Klimt Margarethe Constance Lieser in einen mit Blumen bestickten Mantel oder eine Stola. Durch dieses Kleidungsstück wird die gesamte Figur der jungen Dame dreiecksförmig zusammengefasst. Die schnell hingesetzten Blüten, das stellenweise Durchscheinen der Leinwand gehören zu den stilistischen Charakteristika des späten Klimt.

Im Original ist deutlich sichtbar, wie Klimt die Malerei entwickelte. Das Bildnis wurde mit einer IR-Reflektografie untersucht, wodurch hervorging, dass der Maler nur wenige Veränderungen (weniges im Gesicht) vorgenommen hat. Der orange-rote Hintergrund zeigt hingegen einige Markierungen mit Kohle, die nicht (mehr?) ausgemalt wurden. Diese lassen an das „Bildnis Mäda Primavesi“ (1913, The Metropolitan Museum, New York) denken.

Das Gesicht der jungen Frau, die Art, wie Klimt das Bildnis ausformulierte, lässt sich gut mit dem „Bildnis Amalie Zuckerkandl“ (1917/18, Belvedere, Wien) vergleichen.6

Margarethe Constance Lieser stand ihm zwischen April und 1917 mindestens neun Mal in seinem Atelier Modell, wie Klimt in seinem Skizzenbuch vermerkte. Zweimal erhielt der Maler für diese Arbeiten insgesamt 10.000 Kronen, was einem heutigen Wert von etwa € 8,200.– entsprach. Damit dürften allerdings nur die Vorarbeiten abgegolten gewesen sein. Heute sind noch 21 vorbereitende Zeichnungen zum Bildnis bekannt. Der Künstler erprobte in ihnen unterschiedliche Haltungen, stehend oder auch sitzend. Dass er Margarethe Constance Lieser in einem geblümten Umhang festhalten wollte, dürfte schon zu einem frühen Zeitpunkt festgestanden haben, wie eine Zeichnung in der Sammlung des Leopold Museum belegt. Zeigt dieses Blatt die Porträtierte sitzend, so entschied sich der Künstler im Blatt des LENTOS in Linz für eine frontal stehende Haltung. Auffallend ist die gekrallte Linke Liesers, wie auch im Gemälde umgesetzt. Man vergleiche sie mit den Händen von Adele Bloch-Bauer in ihrem zweiten Bildnis von 1912/13 oder auch jenen von Eugenia Primavesi von 1913/14.

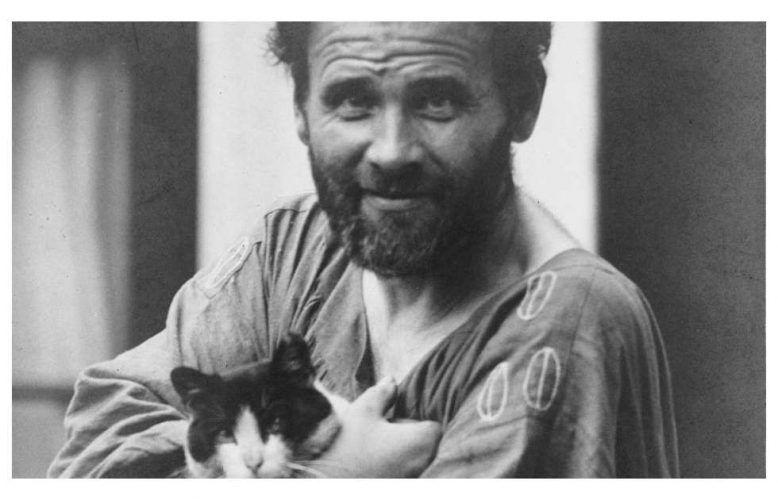

Das Jahr 1917 war für den berühmten Wiener Maler durchaus erfolgreich (→ Gustav Klimt: Biografie). Es sind im Januar, Mai und erneut Ende Dezember drei Aufenthalte Klimts im Landhaus der Familie Primavesi in Winkelsdorf, einem bedeutenden Sammlerehepaar und Förderer der Wiener Werkstätte, dokumentiert. Am 10. Juli schrieb er das berühmte Gedicht: „Die Wasserrose wächst am See. Sie steht in Blüthe. Um einen schönen Mann ist weh! Ihr im Gemüte.“7

Im Sommer hielt er sich für einen Kuraufenthalt in Bad Gastein auf (30.7.–8.8.). Nach einem kurzen Aufenthalt in Wien traf der Maler seine Schwägerin und Muse Emilie Flöge in Mayrhofen in Tirol (16.8.). Im Herbst 1917 wählte ihn die Akademie der bildenden Künste in Wien und die Akademie in München zu ihrem Ehrenmitglied (26.10.). Gustav Klimt war bekannt dafür, über seinen Bildern gleichsam „gebrütet“ zu haben. Das heißt, dass er sie nur langsam vollendete und durchaus Schwierigkeiten hatte, sich von ihnen zu trennen. Da der Maler Anfang 1918 einen Schlaganfall hatte, an dessen Folgen er am 6. Februar verstarb, konnte er das Bildnis von Margarethe Constance Lieser nicht mehr vollenden. Es dürfte aus seinem Nachlass an die Familie ausgefolgt worden sein.

Weitere Beiträge zu Gustav Klimt

- Alfred Weidinger, Gustav Klimt, München 2007, S. 306.

- Die "23. Ausstellung. Gustav Klimt" fand vom 20. Mai bis Ende Juni 1926 statt. Siehe: Das "Bildnis Fräulein Lieser" von Gustav Klimt. Eine grandisoe Wiederentdeckgun, Auktionskatalog im Kinsky, Wien 2024, S. 6.

- Wenn das Bild Adolf Lieser gehört hat, er ist 1919 verstorben, wäre es an seine Frau Silvia gefallen, die wenig später nach Ungarn zog und von dort emigrierte sie nach Großbritannien.

- Ernst Ploil, Geschichte und Provenienz, in: ebenda, S. 23-24.

- Anlässlich der Klimt-Retrospektive im Herbst 1925 dürfte das Gemälde diesen Rahmen erhalten haben. Ebenda, S. 6.

- Franz Smola, Von schwarz-weiß zu farbig - Zur Koloristik des wiederentdeckten Gemäldes „BIldnis Fräulein Lieser“ von Gustav Klimt, in: Ebenda, S. 30ff.

- Klimt Foundation, Wien

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)