München | Kunsthalle München: Impressionismus in Kanada „In einem neuen Licht“ beleuchtet die Frage: Gibt es einen kanadischen Impressionismus?

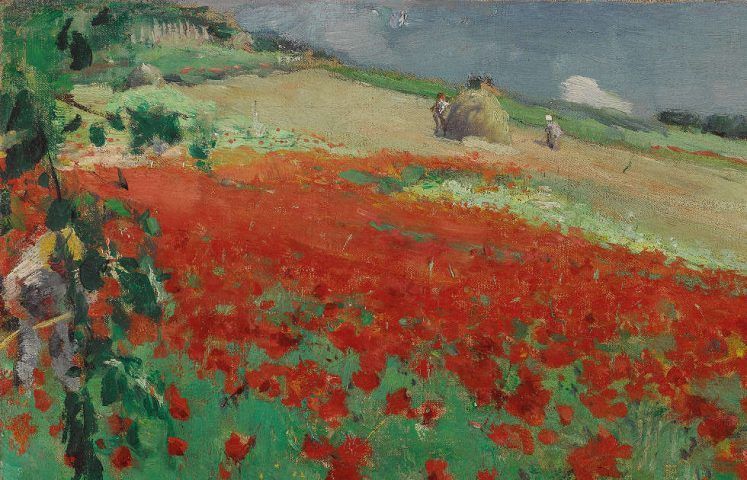

William Blair Bruce, Landschaft mit Mohnblumen, Detail, 1887, 27,3 × 33,8 cm, Öl auf Leinwand (© Art Gallery of Ontario, Ankauf mit Unterstützung von Wintario, 1977, Foto: Art Gallery of Ontario 77/42)

Anhand von rund 120 teils noch nie öffentlich gezeigten Gemälden des Impressionismus, vor allem aus kanadischen Museen und privaten Sammlungen, stellt die Ausstellung 36 Künstlerinnen und Künstler aus Kanada vor, die hierzulande – ganz zu unrecht – nahezu unbekannt sind.

In einem neuen Licht

Kanada und der Impressionismus

Deutschland / München: Kunsthalle München

19.7. – 17.11.2019

Gibt es einen „kanadischen“ Impressionismus?

Auf den Bildern begegnen uns violett schimmernde kanadische Schneelandschaften mit Pferdeschlitten, eine Eisernte in zartem Dunst, hölzerne Totempfähle und Bäume mit Eimern zur Gewinnung von Ahornsaft. Gleichzeitig sind jedoch auch Pariser Straßenszenen zu sehen, bretonische Wäscherinnen, Damen in Japanmode, lesende Kinder oder Reiter am marokkanischen Strand. Welche Kriterien würde man der Definition eines kanadischen Impressionismus zugrunde legen? Ist die Staatsbürgerschaft ausschlaggebend, der Geburts- oder der Wohnort der Künstler? Ein Bildmotiv aus Kanada, ein spezifischer Stil? Die Ausstellung beleuchtet anhand einer großen Vielfalt künstlerischer Positionen, inwiefern diese Fragen zu Lebzeiten der KünstlerInnen relevant waren und wie sie die Kunstgeschichte bis heute prägen.

1867 wurde aus britischen und ehemals französischen Kolonien der Bundesstaat Kanada gebildet. In dieser jungen Konföderation wurden Institutionen, an denen man sich zum Künstler ausbilden lassen konnte, gerade erst geschaffen. Initiativen, in Montreal und Toronto Kunstklassen zu etablieren, trugen nur langsam Früchte. Daher entschieden sich KanadierInnen, die eine Malerlaufbahn einschlagen wollten und die finanziellen Mittel für einen Auslandsaufenthalt aufbringen konnten, häufig für eine Ausbildung in Paris, dem Zentrum des internationalen Kunstgeschehens. An der altehrwürdigen École des Beaux-Arts sowie an den privaten Akademien Julian und Colarossi, die bereits früh Frauen zum Studium zuließen, unterrichteten gefeierte Künstler wie Jean-Léon Gérôme (1824–1904), William Bouguereau (1825–1905) oder Léon Bonnat (1833–1922).

William Blair Bruce und die Künstlerkolonie von Giverny

Stand während des Akademie-Studiums vor allem die Wiedergabe der menschlichen Figur im Vordergrund, so entdeckten die KünstlerInnen im Anschluss mehrheitlich die Landschaft für sich. Im Werk von William Blair Bruce (1859–1906) folgte auf eine anfängliche Orientierung an der sogenannten Schule von Barbizon die Begeisterung für den Impressionismus.

Nur wenige Jahre, nachdem sich Claude Monet (1840–1926) in Giverny niedergelassen hatte, gründete Bruce dort 1887 gemeinsam mit fünf anderen nordamerikanischen Kollegen eine Künstlerkolonie. Es entstanden Naturdarstellungen, die mit skizzenhaftem Duktus und kräftigen Farben den Wechsel der Jahreszeiten, die Veränderungen des Tageslichts oder die Spiegelungen auf dem Wasser festhielten. Nicht die Landschaft zu malen, sondern den Eindruck, den die Landschaft auslöst – dieses Credo der französischen Impressionisten ist auch in den sinnlichen Freilichtszenen der kanadischen KünstlerInnen wahrnehmbar, die in der französischen Provinz und den Küstenorten der Bretagne und der Normandie zahlreiche reizvolle Motive aufspürten. Dabei zeigen sie die Landschaft stets als kultivierte, vom Menschen angeeignete Natur, sei es als Lebensraum der Landbevölkerung oder als Freizeitraum der Bourgeoisie.

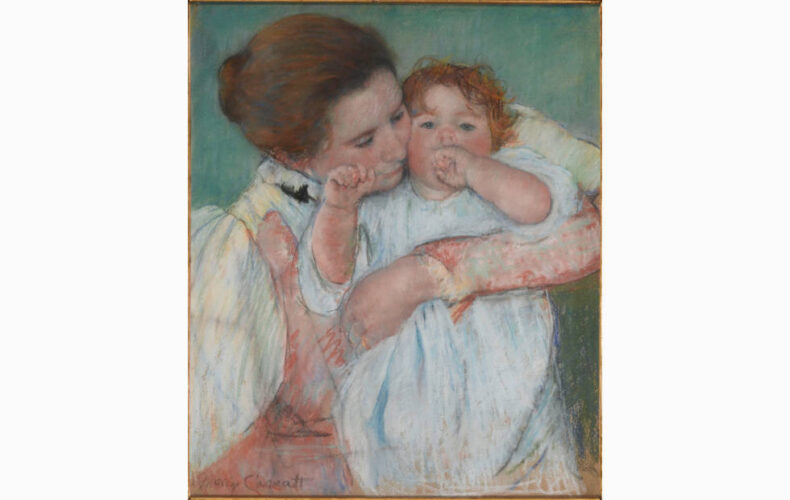

Erfolgreiche Malerinnen

Darstellungen von Frauen und Kindern in ihrer Freizeit gehörten zu jenen Motiven, die mit dem weiblich konnotierten häuslichen Bereich verknüpft wurden. Ihre Beliebtheit trug zum künstlerischen Erfolg von Malerinnen wie Laura Muntz (1860–1930) oder Helen McNicoll (1879–1915) bei.

In einer Zeit, in der die Industrialisierung fortschritt und Metropolen stark wuchsen, schufen die MalerInnen zahlreiche idealisierte Gegenbilder des bäuerlichen Lebens oder einer glücklichen, naturverbundenen Kindheit auf dem Land. Der Impressionismus eröffnete neue Möglichkeiten für die Darstellung von Figuren in der Landschaft, die auch verstärkt für Porträts oder Freizeitszenen im Freien genutzt wurden: An Bildtiteln wie „Jugend und Sonnenlicht“ von Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (1869–1937) zeigt sich die Gleichwertigkeit, die Licht und Atmosphäre nun neben der Figur einnehmen. Während das dargestellte Motiv immer mehr an Bedeutung verlor, wurde das Einfangen der Gesamtstimmung künstlerisches Ziel.

Reisen kanadischer Maler

Einen weiteren Gegenimpuls zum beschleunigten, anonymisierten Großstadtleben um 1900 stellten Bilder weit entfernter Orte dar, die auf den zahlreichen Reisen kanadischer KünstlerInnen entstanden. Ein beliebtes Ziel war Venedig als „Tor des Orients“. James Wilson Morrice (1865–1924) erwarb sich mit seinen zarttonigen Ansichten der Lagunenstadt unter seinen Zeitgenossen den Ruf eines „Poeten der Landschaft“. Zudem wurden französische und britische Auslandsterritorien in Nordafrika oder der Karibik als Sehnsuchtsorte reiner Ursprünglichkeit und des friedlichen Einklangs von Mensch und Natur inszeniert.

In einigen Gemälden manifestiert sich das westliche Konstrukt des „exotischen Anderen“: So setzt zum Beispiel Franklin Brownells (1857–1946) impressionistische Szene von dunkelhäutige Frauen, die am karibischen Hafen von St. Kitts Handel treiben, einen deutlichen Kontrapunkt zur müßigen Häuslichkeit der weißen weiblichen Bourgeoisie.

In der Heimat wurde zunehmend der Ruf nach einer genuin kanadischen Kunst laut, die zur Stiftung einer nationalen Identität beitragen sollte. Dennoch fiel es den in Europa ausgebildeten Malerinnen und Malern in ihrer Heimat schwer, sich unter den Sammlern Anerkennung zu verschaffen, da sich der Impressionismus mühsam gegen die Popularität der traditionelleren Barbizon-Maler und der Haager Schule behaupten musste. Zudem wurde eine künstlerische Infrastruktur, die kanadische Kunst unterstützte, gerade erst entwickelt. Was der Strömung zu größerer Akzeptanz verhalf, war vor allem die atmosphärische Darstellung kanadischer Landschaften in impressionistischer Manier. Maurice Cullen (1866–1934) und Suzor-Coté wurden für ihre Winterlandschaften berühmt.

In ihrer Heimat Kanada schufen die Malerinnen und Maler vor allem ländliche, zum Großteil in Quebec entstandene Szenen sowie Stadtlandschaften, in denen der Rauch der Fabrikschornsteine und elektrisches Licht von der Moderne künden. Gleichzeitig zeigt die Allgegenwart der Pferdefuhrwerke den Wunsch, an einer im Wandel begriffenen ›alten‹ Welt festzuhalten. Neben dieser Spannung hat die kunstgeschichtliche Forschung der letzten Jahrzehnte auch den Blick darauf gelenkt, wie sehr in vermeintlich „neutralen“ Landschaften politische Bedeutungen mitschwingen können. Ob eine Darstellung beispielsweise Ontario oder Quebec zeigt, ob „Wildnis“ oder kultivierte Natur, ist je nach Betrachter unterschiedlich mit Fragen von Zugehörigkeit und Identität verknüpft.

Die Innovationen in der Landschaftsmalerei, die Impressionisten wie Cullen, Morrice und Suzor-Coté angestoßen hatten und die die kanadische Malerei bis weit ins 20. Jahrhundert hinein prägten, inspirierten in den 1910er Jahren junge, in Toronto und Montreal tätige Künstler zu einem neuen Weg: Beeinflusst vom Post-Impressionismus schufen die Maler, die sich 1920 in Toronto zur Group of Seven sowie in Montreal zur Beaver Hall Group zusammenschlossen, ein neues Bild Kanadas. Die Gründungsmitglieder waren Franklin Carmichael (1890–1945), Lawren S. Harris (1885–1970), Alexander Y. Jackson (1882–1972), Frank Johnston (1888–1949), Arthur Lismer (1885–1969), James E. MacDonald (1873–1932) und Frederick Varley (1881–1969). Alfred J. Casson (1898–1992) schloss sich 1926 an, Edwin Holgate (1892–1977) 1930 und LeMoine Fitzgerald (1890–1956), der bald zu einem geometrischen Stil wechselte, im Jahr 1932. Weitere, mit der Gruppe verbundene kanadische Künstler:innen waren u. a. Emily Carr (1871–1945) und Stuart McCormick (1906–1992). Ein Vorläufer war Tom Thomson (1877–1917), der seine Landschaftsbilder im Algonquin-Nationalpark malte und 1917 in einem See ertrank

Auf der einen Seite betrieben die Künstler der Group of Seven und ihre Unterstützer eine Mythisierung der kanadischen Landschaft im Sinne nationaler Identitätsstiftung: Sie malten eine wilde, nordische, unberührte Natur mit weiten und rauen Felslandschaften, mit rauschenden Flüssen und Seen, mit herbstlich bunt leuchtenden oder verschneiten Wäldern. Die Kunstgeschichte hat die Stilisierung dieser Landschaftsbilder zum Inbegriff kanadischer Kunst in den letzten Jahrzehnten jedoch neu bewertet, da die suggerierte Leere des Landes sowohl die indigene Bevölkerung als auch Bergbaubetriebe, Holzindustrie oder Eisenbahnschienen ausblendet. Auf der anderen Seite zeigen die Werke der Beaver Hall Group, der auch viele weibliche Mitglieder angehörten, ein breites Spektrum der künstlerischen Arbeit zu dieser Zeit. Mit ihrer großen Themenvielfalt leisteten diese Maler:innen einen bedeutenden Beitrag zur Entstehung einer modernen kanadischen Kunst.

Die Ausstellung beleuchtet das Erbe der kanadischen Impressionist:innen und zeigt wie diese Künstler:innen ihre spezifische, höchst facettenreiche Art des Impressionismus ausprägten und daraus einen eigenen künstlerischen Weg entwickelten. Für sie stand – anders als für die französischen Kollegen – nicht die Rebellion gegen erstarrte akademische Strukturen oder das Aufbrechen der traditionellen Gattungshierarchie im Vordergrund. Die KünstlerInnen rangen um eine eigene Position: um ein Bild Kanadas zwischen dem Fremden und dem Eigenen, zwischen der künstlerischen Avantgarde und der Befreiung von europäischen Einflüssen, zwischen bäuerlicher Tradition und großstädtischer Modernität, zwischen wilder Natur und industriellem Fortschritt.

Die Spur der jungen kanadischen Kunstszene führt zunächst nach Paris: Die Aussicht auf eine Ausbildung bei den Pariser Malerstars lockte viele KünstlerInnen in das damalige Zentrum des Kunstgeschehens. Einige blieben in Europa, andere kehrten in ihre Heimat zurück, wo sie das kanadische Publikum mit der impressionistischen Malerei bekannt machten. In Szenen des kanadischen Alltags und in Landschaftsbildern fingen sie die einzigartigen Stimmungen ein, die im Zusammenspiel von Natur, Licht und Klima des Nordens entstehen. Mit ihren Werken leisteten sie einen bedeutenden Beitrag zum weltweiten Phänomen des Impressionismus und schufen gleichzeitig eine ganz eigene, unverwechselbare Kunst für die junge kanadische Nation.

„Der Schnee nimmt die Farbtöne des Himmels und der Sonne an. Er ist blau, malvenfarben, er ist grau, sogar schwarz, aber niemals vollkommen weiß.“ (Maurice Cullen)

Auf den Bildern begegnen uns violett schimmernde kanadische Schneelandschaften mit Pferdeschlitten, imposant aufragende Totempfähle, eine Eisernte in zartem Dunst und quirlige Stadtszenen aus den jungen Metropolen des Landes. Gleichzeitig sind jedoch auch die Straßen von Paris zu sehen, bretonische Wäscherinnen, Damen in Japanmode, lesende Kinder oder Reiter am marokkanischen Strand. Was macht den kanadischen Impressionismus aus? Ist die Staatsbürgerschaft ausschlaggebend, der Geburts- oder der Wohnort der Künstler? Ein Motiv aus Kanada, ein spezifischer Stil? Die Ausstellung beleuchtet anhand einer großen Vielfalt künstlerischer Positionen, inwiefern diese Fragen zu Lebzeiten der KünstlerInnen relevant waren und wie sie die Kunstgeschichte bis heute prägen.

„Der Impressionismus hat uns alle beeinflusst. Er hat uns in den Anfangsjahren ins Freie geführt, und wir sind die meiste Zeit unseres Malerlebens dort geblieben.“ (Lawren S. Harris)

Impressionismus in Kanada in der Kunsthalle München

Zum ersten Mal in Europa präsentiert die Kunsthalle München Meisterwerke kanadischer Impressionisten vom späten 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Nach „Joaquín Sorolla. Spaniens Meister des Lichts“ (2016) präsentiert die Kunsthalle München wieder ein kaum bekanntes Kapitel des Impressionismus. Auch die kanadischen Vertreter wagten den Aufbruch in die Moderne: Sie schufen Gemälde, in denen sie mit skizzenhaftem Duktus und kräftigen Farben die Atmosphäre eines Augenblicks, den Wechsel der Jahreszeiten, die Veränderungen des Tageslichts oder die Spiegelungen auf dem Wasser festhielten. Nicht eine Szenerie zu malen, sondern den Eindruck, den diese auslöst – dieses Credo der französischen Impressionisten ist auch in den einfühlsamen Werken der kanadischen KünstlerInnen wahrnehmbar.

Organisiert von der National Gallery of Canada in Ottawa in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle München, der Fondation de L’Hermitage und dem Musée Fabre.

Lausanne | Fondation de l’Hermitage: 24.1.–24.5.2020

Montpellier | Musée Fabre: 13.6.–27.9.2020

Ottawa | National Gallery of Canada: ab November 2020

Quelle: Pressetext

Kanada und der Impressionismus: Ausgestellte Bilder

- William Blair Bruce, Landschaft mit Mohnblumen, 1887, 27,3 × 33,8 cm, Öl auf Leinwand (© Art Gallery of Ontario, Ankauf mit Unterstützung von Wintario, 1977, Foto: Art Gallery of Ontario 77/42)

- Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Das Dorf Fourcherolles im Sonnenlicht, 1893, 94 × 127,8 cm, Öl auf Leinwand (© Musée national des beaux-arts du Québec, Ankauf. (1968.200), Foto: MNBAQ, Denis Legendre)

- Maurice Cullen, Moret, Winter, 1895, 59,7 × 92,1 cm, Öl auf Leinwand (© Art Gallery of Ontario, Schenkung J.S. McLean, Canadian Fund, 1957, Foto: Art Gallery of Ontario 56/29)

- Maurice Cullen, Baumfällen im Winter, Beaupré, 1896, 64,1 × 79,9 cm, Öl auf Leinwand (© Art Gallery of Hamilton, Schenkung des Women’s Committee, 1956, gewidmet dem Andenken an Ruth McCuaig, Präsidentin des Women’s Committee, 1953–1955, Foto: Mike Lalich)

- Laura Muntz, Das rosa Kleid, 1897, 34 × 45 cm, Öl auf Leinwand (© Privatsammlung, Toronto, Foto: Thomas Moore)

- James Wilson Morrice, Jardin du Luxembourg, Paris, um 1905, 73 × 60,5 cm, Öl auf Leinwand (© Schenkung A.K. Prakash, Sammlung J.W. Morrice, 2015, National Gallery of Canada, Ottawa, Foto: NGC)

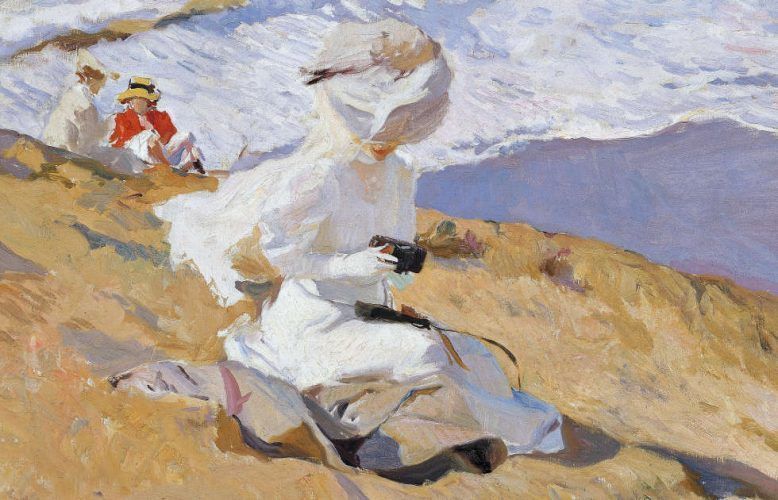

- Clarence Gagnon, Sommerbrise in Dinard, 1907, 54 × 81 cm, Öl auf Leinwand (© Musée national des beaux-arts du Québec, Ankauf. Restaurierung durch das Centre de conservation du Québec (1937.01), Foto: MNBAQ, Jean-Guy Kérouac)

- Emily Carr, Herbst in Frankreich, 1911, 49 × 65,9 cm, Öl auf Karton (© Ankauf 1948, National Gallery of Canada, Ottawa, Foto: NGC)

- Maurice Cullen, Die Eisernte, um 1913, 76,3 × 102,4 cm, Öl auf Leinwand (© National Gallery of Canada, Ottawa. Ankauf 1913, Foto: NGC)

- Helen McNicoll, Sonniger September, 1913, 92 × 107,5 cm, Öl auf Leinwand (© Sammlung Pierre Lassonde, Foto: MNBAQ, Idra Labrie)

- Helen McNicoll, Im Zelt, 1914, 80 × 59,5 cm, Öl auf Leinwand (© Privatsammlung, Toronto, Foto: Thomas Moore)

- Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, Symphonie Pathétique, 1925, 124,8 × 112 cm, Öl auf Leinwand (© Musée national des beaux-arts du Québec, Ankauf. Restaurierung durch das Centre de conservation du Québec (1946.05), Foto: MNBAQ, Denis Legendre)

- Lawren S. Harris, Schnee II, 1915, 120,3 × 127,3 cm, Öl auf Leinwand (National Gallery of Canada, Ottawa. Ankauf 1916, © Family of Lawren S. Harris, Foto: NGC)

- Kathleen Moir Morris, Nach dem Hochamt, Berthier-en-Haut, 1927, 62 × 71 cm, Öl auf Leinwand (Montreal Museum of Fine Arts, Ankauf, Schenkung William J. Morrice (1927.479) © Estate of K. Moir Morris, Foto: MBAM, Brian Merrett)