Amsterdam | Van Gogh Museum: Van Gogh und die Olivenhaine 15-teilige Serie in Saint-Rémy 1889 | 2022

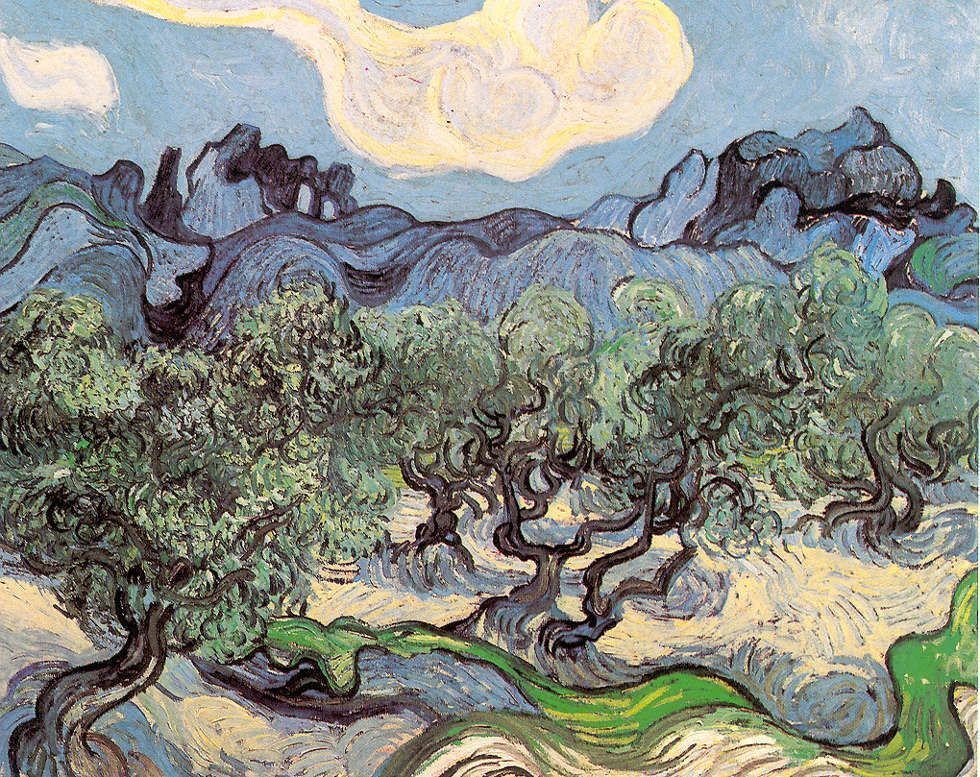

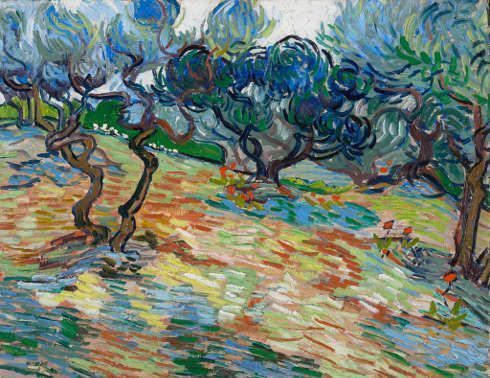

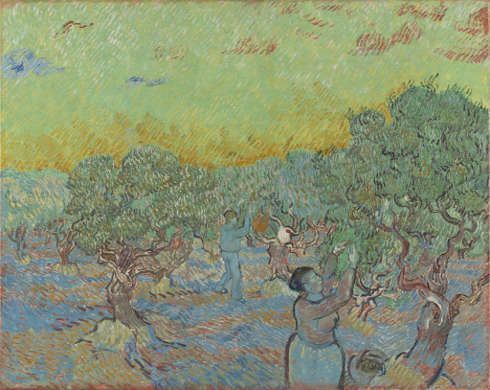

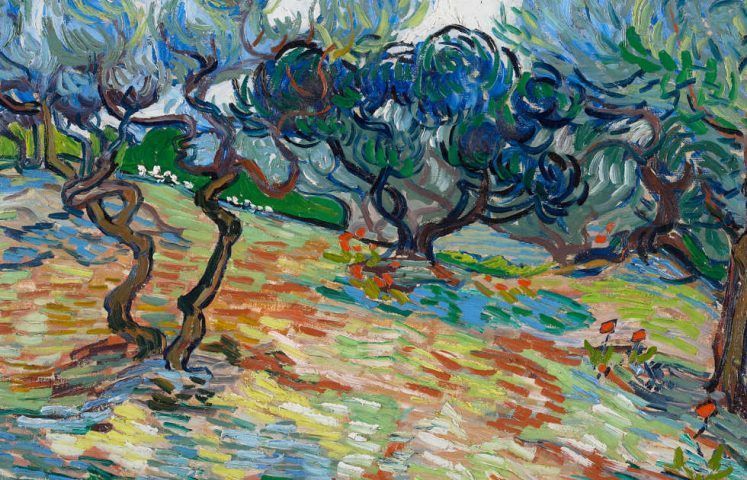

Vincent van Gogh, Olivenbäume, Detail, Juni–Juli 1889, ÖlLw, 51,2 x 65,3 cm (National Galleries Scotland. erworben 1934)

Das Van Gogh-Museum in Amsterdam zeigt erstmals die 15-teilige Serie von Olivengärten, die in einer der turbulentesten Zeiten von Vincent van Goghs Lebens entstanden – während seines Aufenthaltes in der Heil- und Pflegeanstalt Saint-Paul-de-Mausole in Saint-Rémy-de-Provence (Mai 1889 – Mai 1890 → Vincent van Gogh: Biografie). In den zwischen Juni und Dezember 1889 geschaffenen Ölgemälde reflektierte er zum einen die südfranzösische Anbautradition und ihre Eigenheiten, zum anderen erprobte er neue malerische Möglichkeiten.

„Das Rauschen eines Olivenhains hat etwas sehr Intimes, ungeheuer Altes.“ (Vincent van Gogh in einem Brief an Theo, Arles, April 1889)

Van Gogh und die Olivenhaine

Niederlande | Amsterdam: Van Gogh Museum

11.3. – 12.6.2022

Van Gogh in Saint-Rémy

Die viereinhalb Monate, nachdem sich Vincent van Gogh nahezu seine gesamte linke Ohrmuschel abgeschnitten hatte, verbrachte der Maler aufgrund von Nervenzusammenbrüchen größtenteils im Krankenhaus von Arles. Er war tage- und manchmal wochenlang völlig verwirrt und musste schließlich zu seiner eigenen Bestürzung feststellen, dass er vorerst nicht selbstständig leben konnte. In Absprache mit seinem Bruder Theo entschied sich Van Gogh für die Aufnahme in eine Privatklinik in der Nähe von Arles: das Kloster Saint-Paul-de-Mausole aus dem 11. Jh., das als Heil- und Pflegeanstalt für „Geisteskranke beiderlei Geschlechts“ genutzt wurde.1 Obwohl Van Gogh zunächst an eine dreimonatige Ruhepause dachte, hielt er schließlich ein ganzes Jahr dort auf.

Aufgrund der Aussage von Van Goghs Arzt in Arles, hielt Théophile Peyron, Direktor der Klinik im Patientenregister, am 9. Mai 1889 im Patientenregister fest, dass Van Gogh an „epileptischen Anfällen in langen Abständen“ litt, die sich in „akutem Wahnsinn […] mit visuellen Erscheinungen“ und akustischen Halluzinationen äußerten.2 Zu seinen Lebzeiten wurde Van Goghs Erkrankung als Epilepsie mit in Schüben auftretenden Anfällen eingeordnet – eine Diagnose, die aus heutiger Sicht nicht haltbar ist. Van Goghs eigene Beschreibung der Symptome lassen eher an eine Angststörung (Psychosen) denken.

„Insgesamt hatte ich 4 schwere Anfälle, bei denen ich überhaupt nicht wusste, was ich sagte, wollte oder tat. […] Ich kann nicht genau beschreiben, was ich habe, es sind manchmal schreckliche Ängste – ohne ersichtlichen Grund – oder ein Gefühl von Leere und Müdigkeit im Kopf. … und manchmal habe ich Depressionsanfälle und schreckliche Schuldgefühle.“ (Vincent van Gogh [764])

Hatte Vincent van Gogh nach seiner Selbstverstümmelung und Selbsteinweisung im Mai 1899 noch Hoffnung auf Genesung, so zerschlug sich diese in den folgenden Monaten. Er erhielt im ersten Stock im Männertrakt ein Zimmer, von dem aus er einen schönen Blick auf ein Kornfeld und die Alpillen hatte, und in einem weiteren Trakt ein Atelierzimmer mit Blick auf den Garten. Der fleißige Maler durfte die Anstalt zwar in den ersten Wochen nicht verlassen, doch der große, verwilderte Garten bot viel Stoff für Gemälde und Zeichnungen. Bereits am zweiten Tag nach seiner Ankunft in Saint-Rémy arbeitete er an zwei Gemälden gleichzeitig, dem „Fliederbusch“ (Eremitage, St. Petersburg) und „Die weiße Lilie“ (10.–15. Mai 1889, J. Paul Getty Museum, Los Angeles). In den folgenden Wochen entstanden einige von Van Goghs berühmtesten Bildern, darunter „Die Sternennacht“ (Juni 1889, MoMA, New York → Vincent van Gogh: Die Sternennacht). Van Gogh entwickelte die Idee, sich „Impressionen der Provence“ [808] zu widmen, um „das Wesentliche herausarbeiten […], das den unveränderlichen Charakter der Region ausmacht“ [695]. Den Frühling schildert er mit 15 Gemälden von blühenden Obstgärten, den Sommer in Form von zehn Bildern mit Weizenfeldern. Vom Frühsommer bis zum Winter arbeitete Vincent van Gogh an 15 Bildern von Olivengärten.

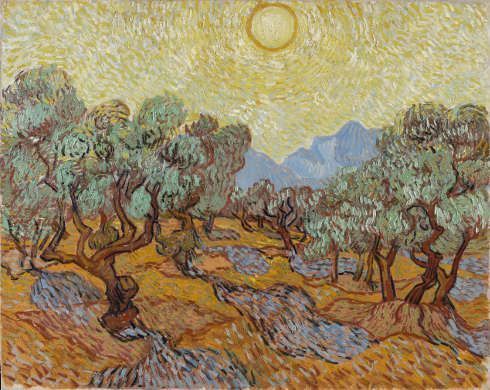

- Vincent van Gogh, Olivenbäume mit Les Alpilles im Hintergrund, 18. Juni 1889, 72,6 x 91,4 cm (Museum of Modern Art, New York)

Olivenbäume zwischen religiösem Wahn und Naturliebe

Unterbrochen von einer depressiven Krise im Sommer widmete sich Van Gogh dem „biblischen“ Baum, dessen Blätter im Wind silbrig glitzern, der in mühevoller Arbeit gewonnenen Ernte oder auch der charakteristischen roten Erde. Nienke Bakker, Kuratorin des Van Gogh Museum Amsterdam, weist in ihrem Katalogbeitrag darauf hin, dass Van Goghs Hinwendung zu den Olivenhainen aufs Engste mit seiner Situation verbunden ist3. So waren rund um Arles keine Olivengärten zu finden, während er in Saint-Rémy von ihnen umgeben war. Doch nicht nur deshalb ist die Bedeutung seiner Serie nicht zu trennen von seinem mentalen Zustand und von seiner Situation der einsamen Abgeschiedenheit in der Einrichtung.

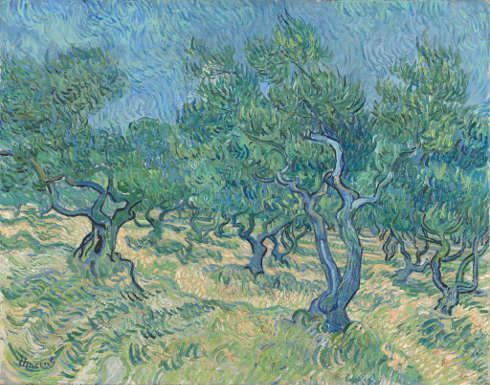

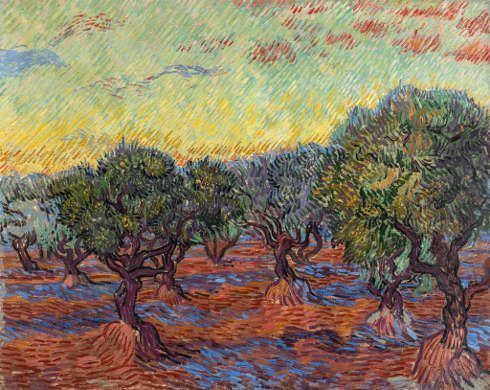

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Juli 1889, ÖlLw (Kröller-Müller Museum, Otterlo, Foto Rik Klein Gotink)

Der Olivenbaum hatte für Vincent van Gogh eine sehr persönliche, tröstende Symbolik.4 Er empfand sie als „intim“ und erschauerte vor ihrem Alter [763].5 Im November 1889 berichteten ihn seine Malerkollegen Paul Gauguin und Emile Bernard von ihren neuen, religiösen Kompositionen. Van Gogh fürchtete sich vor einem weiteren „Anfall religiöser Erhabenheit“ [805], weshalb er sich der Mystik seiner Freunde nicht öffnen wollte. Für Van Gogh wäre ein religiöses Gefühl mehr in der Natur als in biblischen Szenen verwurzelt. Das, so zeigte sich der Maler überzeugt, konnten jedoch nur diejenigen entdecken, die bereit waren, die „naive“, „reine“ Mentalität der frühen Christen zu übernehmen. Statt Pariser Symbolmalerei drücken Van Goghs Olivenhaine das tiefe Gefühl der Ewigkeit und eine starke Verbundenheit zwischen Mensch und Natur aus, die er auf dem Land erlebte. Außerdem freute sich Theo van Gogh, seinen Bruder über eine Einladung in den prestigeträchtigen Salon der Brüsseler Künstlervereinigung „Les XX“ zu informieren. Vincent musste produktiv werden und schuf als Antithese zu Gauguins und Bernards modernen religiösen Bildern seine Visionen von Olivenhainen.

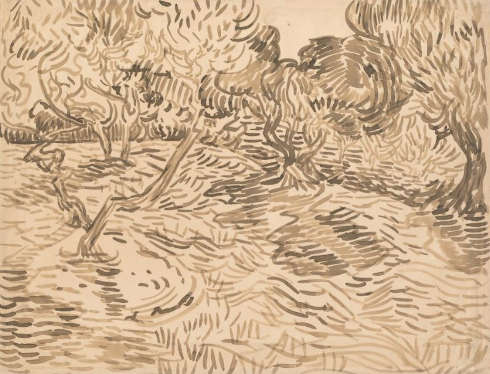

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, Juni 1889, Pinsel und Tusche auf Papier, 49,8 x 64,9 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

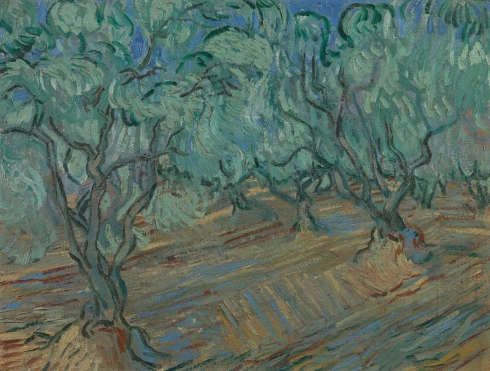

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, Juni 1889, ÖlLw, 45.3 x 59.1 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

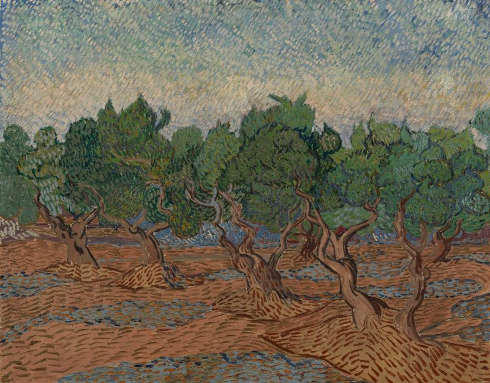

Olivengärten und Olivenernte

Die Gemälde von Van Gogh schildern überraschend genau, welche Eigenheiten die südfranzösische Tradition bestimmten: Ab Juni 1889 durfte Van Gogh die Anstalt verlassen, um täglich zum Malen in die unmittelbare Umgebung des Krankenhauses zu gehen.6 So zeigt er nicht nur in den ersten Bildern die Bäume in Grau- und Silbergrüntönen unter blauem Himmel, sondern wandte – wie auch in „Die Sternennacht“ – nach ersten realistischen Umsetzungen (Nelson-Atkins Museum) eine stärkere Stilisierung an. Die in Amsterdam neben dem Gemälde ausgestellte, große Federzeichnung war für Theo bestimmt. In weiteren Bildern – darunter „Olivenbäume“ (Juni–Juli 188 9) aus der National Galleries Scotland, Edinburgh, den „Olivenbäumen“ (Juni 1889) aus dem Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, dem „Olivenhain“ (Juli 1889) aus dem Kröller-Müller Museum, Otterlo, und der Tuschezeichnung „Olivenhain“ (Juni 1889) aus dem Van Gogh Museum, Amsterdam – erprobte Van Gogh die neu gefundene Stilisierung bei homogener, fast tonaler Farbgebung.7

„Der Olivenbaum ist so wandelbar wie unsere Weide oder Kopfweide im Norden. Weißt du, die Weiden sind sehr malerisch; Obwohl sie eintönig wirken, passt der Baum zum Charakter des Landes. Nun, was die Weide bei uns ist, ebenso wichtig sind hier der Ölbaum und die Zypresse.“8

- Vincent van Gogh, Olivenbäume, Juni–Juli 1889, ÖlLw, 51,2 x 65,3 cm (National Galleries Scotland. erworben 1934)

- Vincent van Gogh, Olivehain oranger Himmel, November 1889 (Göteborgs Museum of Art, Göteborg, F586)

Am 16. oder 17. Juli wurde Vincent van Gogh erneut von einer Krise heimgesucht, der ersten seit vier Monaten. Sein Zustand war schlimmer als zuvor und dauerte bis Ende August an. So versuchte der Maler, sich mit Farben zu vergiften, trank Terpentin und besorgte sich Paraffin (Brennstoff für Lampen), um es ebenfalls zu sich zu nehmen. In einem herzzerreißenden, weil hoffnungslosen Brief schrieb er Theo von seinen verwirrten Phasen, und dass er fürchtete, dass die Anfälle in Zukunft wiederkommen würden:

„Ich war viele Tage vollkommen verwirrt. Wie in Arles, genauso schlimm, wenn nicht gar schlimmer, und die Anfälle werden wohl auch immer wiederkommen, es ist einfach FURCHTBAR.“9 (Vincent van Gogh, 22.8.1889, [797])

Kurz darauf, so um den 2. September, war die Krise durchstanden. Van Gogh malte wieder, auch wenn er beständig Angst vor neuen Attacken hatte und die Anstalt verlassen wollte. Anfangs fürchtete er, auf den Feldern von der Einsamkeit überwältigt zu werden [804], weshalb er in seinem Atelier Selbstporträts malte. Dazu kam noch eine Reihe von Kopien nach Drucken von Eugène Delacroix und Jean-François Millet, die er beide verehrte. Versionen eigener Kompositionen schuf er für seine Mutter und seine Schwester in den Niederlanden. Erst Ende September fühlte er sich wieder stark genug, um ins Freie zu gehen und dort zu malen. Erneut beschäftigte er sich mit der umgebenden Landschaft und Olivenhainen.

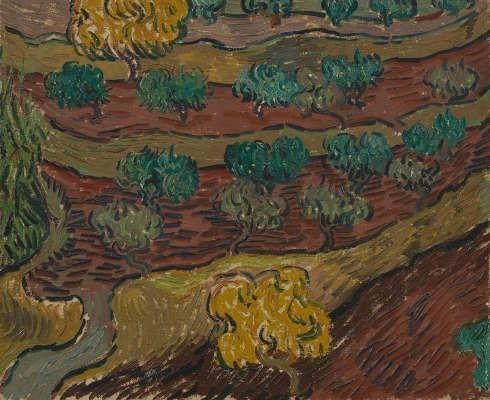

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, November–Dezember 1889, ÖlLw, 73,2 x 92,2 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, November–Dezember 1889, ÖlLw, 33 x 40.5 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

Zunehmend wurde sich Vincent van Gogh seines Zustandes bewusst. Er gestand sich seine Lebensangst ein – und stellte den Garten der Anstalt als Hort der Angst dar. In der Natur fand der Maler jedoch das beruhigende Gefühl der Ewigkeit und Verbundenheit, das er Ende Dezember noch in seinen letzten Darstellungen von Olivenpflückern bei der Arbeit einfing. Die klein gehaltenen Olivenbäume ermöglichten, die reifen Oliven von Hand zu pflücken.10 Diese zweite fruchtbare Phase in Saint Remy wurde jäh durch eine zweite Krise am 23. Dezember 1889 beendet, gefolgt von weiteren Anfällen im Januar und Februar 1890.

Als Vincent van Gogh im Mai nach Paris und weiter von Auvers-sur-Oise abreiste, war er kaum wieder zur Ruhe gekommen. Anfang des Jahres waren sechs seiner Werke in Brüssel ausgestellt und eines davon – „Der rote Weinberg“ (1888, Puschkin-Museum, Moskau) – an Anna Bloch, die Schwester seines guten Freundes Eugène Bloch, verkauft. Daraufhin schrieb der Kunstkenner Albert Aurier im „Mercure de France“ einen wohlwollenden Artikel. Theo beschickte auch eine Pariser Ausstellung mit Vincents Bildern. Während seines Aufenthalts in Saint Remy schuf Vincent van Gogh rund 150 Gemälde und ebenso viele Zeichnungen. Anfang Mai verließ der Maler die Anstalt, da er nicht mehr auf Genesung hoffte, verbrachte einige Tage bei seinem Bruder und dessen Familie in Paris, um sich in Auvers niederzulassen. Den Trost, den er im Süden in den Olivengärten fand, suchte er nun in „weitgestreckten Kornfeldern unter bedrohlichen Himmeln“11.

- Vincent van Gogh, Olivenhain mit zwei Olivenpflücker, Dezember 1889, Öl/Lw (Kröller-Müller Museum, Otterlo, Foto Rik Klein Gotink)

- Vincent van Gogh, Olivenbäume, November 1889, Öl-Lw (Minneapolis Institute of Art. The William Hood Dunwoody Fund, 51.7)

Oliven in Amsterdam

Die konzentrierte Schau zu Van Goghs Bildern von Olivenhainen aus dem Jahr 1889 erforscht die intensive persönliche und spirituelle Bedeutung des Motivs für den Künstler und spürt seinen wechselnden Motivationen und stilistischen Ansätzen nach. Das bisher in der breiten Öffentlichkeit kaum beachtete Sujet ermöglicht, den Kurator:innen wie auch den Autor:innen Van Goghs Persönlichkeit wie auch sein Kunstverständnis in nuce zu analysieren und zu präsentieren. Der Katalog führt gekonnt und tiefschürfend in das Thema ein, werden nicht nur die Entstehungsumstände der Bilder beleuchtet, sondern auch die kulturhistorische Dimension des Olivenanbaus und der spirituelle Kontext dargelegt.

Die Gemälde selbst - ergänzt durch einige Zeichnungen - zeigen die kühne und experimentelle Serie von Van Goghs Olivenhainen. Leidenschaftlich experimentierte der Niederländer zur Ausdruckskraft von Farbe und Linie und glaubte an die tröstende Kraft der Kunst. Van Gogh verwendet wirbelnde und rhythmische Pinselstriche, kräftige Konturen, stilisierte Formen und sorgfältig durchdachte Farbkombinationen. Mit seinen eigenen Worten:

„Die Olivenbäume sind sehr charakteristisch, und ich habe Mühe, das einzufangen. Es ist silbern, manchmal mehr blau, manchmal grünlich, bronziert, weiß werdend auf dem Boden, der gelb, rosa, violett oder orange bis mattroter Ocker ist.“ (Vincent van Gogh in einem Brief an Theo, Saint-Rémy-de-Provence, September 1889).

Unbedingt sehens- und lesenswert!

Die Ausstellung in Amsterdam entstand in Zusammenarbeit mit dem Dallas Museum of Art, wo sie im Herbst 2021/22 zu sehen war.

Vincent van Goghs Olivenhaine: Bilder

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, Juni 1889, Pinsel und Tusche auf Papier, 49,8 x 64,9 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, Juni 1889, Öl/Lw, 45.3 x 59.1 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Olivenbäume mit Les Alpilles im Hintergrund, 18. Juni 1889, 72,6 x 91,4 cm (Museum of Modern Art, New York)

- Vincent van Gogh, Olivenbäume, Juni–Juli 1889, ÖlLw, 51,2 x 65,3 cm (National Galleries Scotland. erworben 1934)

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Juli 1889, Öl/Lw (Kröller-Müller Museum, Otterlo, Foto Rik Klein Gotink)

- Vincent van Gogh, Olivenbäume, 1889, Öl/Lw (National Galleries Scotland. erworben 1934)

- Vincent van Gogh, Olivenbäume, November 1889, Öl/Lw (Minneapolis Institute of Art. The William Hood Dunwoody Fund, 51.7)

- Vincent van Gogh, Olivehain: oranger Himmel, November 1889 (Götebprgs Museum of Art, Göteborg, F586)

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, November–Dezember 1889, Öl/Lw, 33 x 40.5 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Olivenhain, Saint-Rémy-de-Provence, November–Dezember 1889, Öl/Lw, 73,2 x 92,2 cm (© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation)

- Vincent van Gogh, Olivenhain mit zwei Olivenpflücker, Dezember 1889, Öl/Lw (Kröller-Müller Museum, Otterlo, Foto Rik Klein Gotink)

Weitere Beiträge zu Vincent van Gogh

- Diese Maison de Santé existiert noch und liegt etwas außerhalb des Dorfes Saint-Rémy-de-Provence, 25 Kilometer nordöstlich von Arles, in einer zerklüfteten und felsigen Landschaft mit Bergen, Getreidefeldern und Olivenhainen. Die Beschreibung stammt aus einer Selbstbeschreibung in einer Anzeige. Zit. n. Nienke Denekamp, René van Blerk, Der große Van Gogh Atlas, München 2015, S. 152.

- Register der Anstalt Saint-Paul de Mausole in Saint-Rémy, 9. Mai 1889; Zit. n. Nienke Bakker, Louis van Tilborgh und Laura Prins, De waanzin nabij: Van Gogh en zijn ziekte [Fast wahnsinnig: Van Gogh und seine Krankheit], Brüssel 2016, S. 56, 156–157.

- Nienke Bakker, Van Gogh neu zwischen Hoffnung und leiden: Van Gogh in der Einrichtung, in: Van Gogh en de Olijfgaarden (Ausst.-Kat. Dallas Museum of Art, 17.10.2021–6.2.2022; Van Gogh Museum, Amsterdam, 11.3.–12.6.2022) Amsterdam 2022, S. 31–54

- Nienke Bakker, S. 43.

- Ebenda, S. 39.

- In dieser Phase malte er Zypressen und Weizenfelder.

- Vincent van Gogh verglich das neue Kolorit in seinen Werken mit den „Farben des Nordens“, siehe: Louis van Tilborgh, Die Olivenbäume: Van Gogh auf der Suche zu einem ewigen, religiöses Gefühl, in: ebenda, S. 81–104, besonders S. 89.

- Vincent van Gogh, Brief an Theo van Gogh, Ende November 1889, 823.

- Zit. n. Van Gogh Atlas, S. 155. Der mit schwarzer Kreide geschriebene Brief liegt im Van Gogh Museum, Amsterdam. Das Anstaltspersonal stellte dem Maler keine Feder zur Verfügung aus Angst, dass er sich damit selbst verletzen könnte.

- Interessante Informationen zur Geschichte der Olivenhaine in Südfrankreich im Katalog von Teio Meedendorf, Die Olivenhaine in Saint-Rémy de-Provence, in: ebenda, S. 55–69.

- Zit. n. Van Gogh Atlar, S. 169.