Kunst und Alchemie Verwandlung von Materialien in Kunst und Wissenschaft

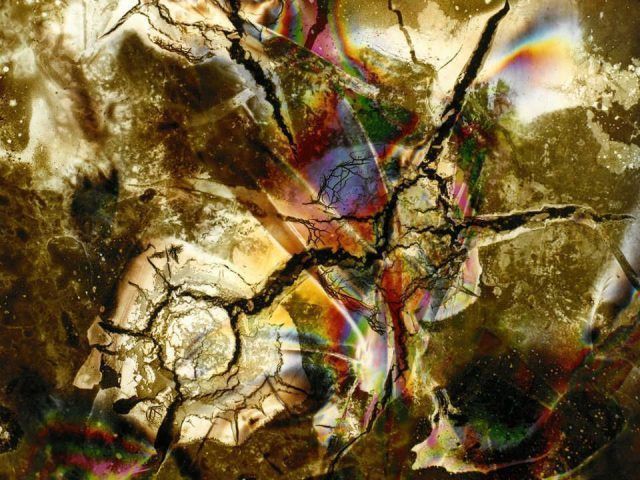

Heinz Hajek-Halke, Ohne Titel, Detail, 1950–1970, Farbpapier, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Sammlung Fotografie, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz

Kunst und Alchemie sind wesensverwandt, arbeiten beide doch mit der Verwandlung von Materialien. Entgegen der landläufigen Meinung behandelt Alchemie nicht nur die Erschaffung von künstlichem Gold aus den einfachen Stoffen, sondern widmet sich ganz allgemein der Auffindung der Weltformel, also der Erforschung komplexer Zusammenhänge, und gar der Schöpfung neuer Wesen bzw. der Erlangung der Unsterblichkeit – ob in der Natur oder der Kunst. Die groß angelegte Schau im Berliner Kulturforum verfolgt das Konzept der Transmutation von seinen Anfängen in Ägypten zum europäischen Mittelalter, nach Indien, China und Japan. Dass aber auch so mancher zeitgenössischer Kunstschaffende sich als „Alchemist“ empfand oder eine wesensverwandte Kunstpraxis entwickelte, ermöglicht, das Thema bis in die Gegenwartskunst nachzuverfolgen. Jörg Völlnagel strukturiert in zehn Kapiteln das heterogene kulturgeschichtliche Material von etwa 230 Objekten, das sowohl durch seine zeitliche wie auch geografische Dimension eine 3.500 Jahre alte, globale Menschheitsgeschichte erzählt.

Alchemie. Die Große Kunst

Deutschland / Berlin: Kulturforum, Sonderausstellungshallen

6.4. – 23.7.2017

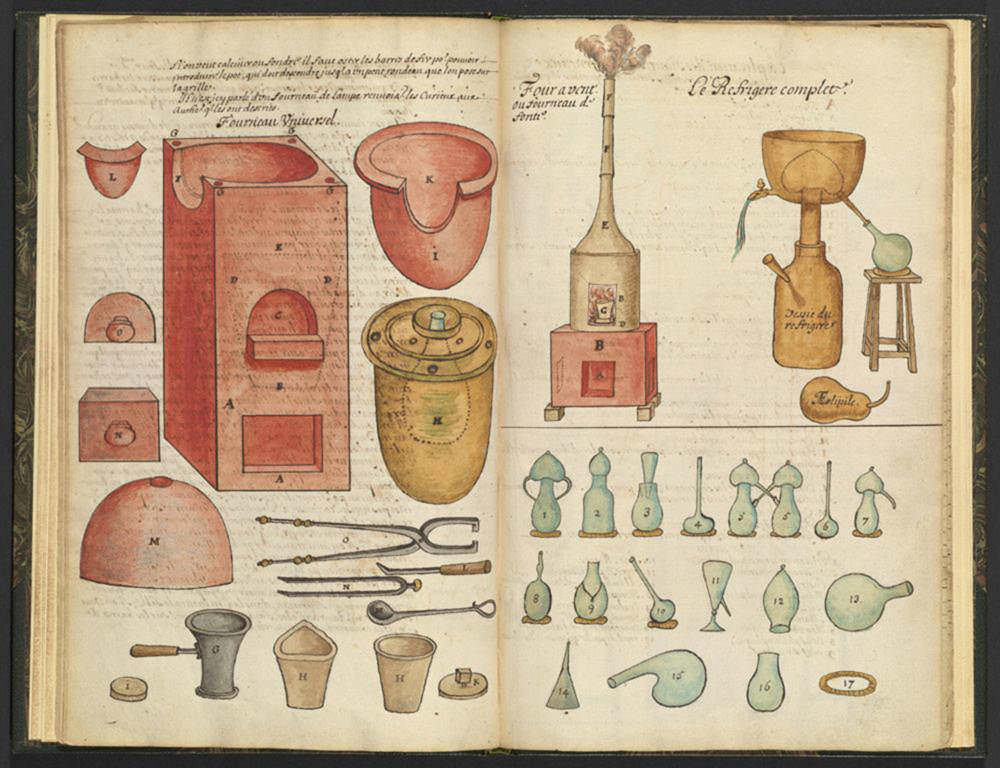

- Traité de Chymie, Frankreich, um 1700, S. 10/11, Aquarell und Tinte auf Papier (Los Angeles, The Getty Research Institute, © The Getty Research Institute, Los Angeles)

- Carl Spitzweg, Der Alchimist, um 1860, Öl auf Leinwand (Staatsgalerie Stuttgart, © Staatsgalerie Stuttgart)

Was ist Alchemie?

Der Begriff Alchemie leitet sich vom arabischen al-kīmiyá (dt. in etwa „die Kunst des Metallgießens“) ab und wurde durch die Übersetzung arabischer Texte seit dem 12. Jahrhundert in Europa verbreitet. Grundsätzlich kann man Alchemie als Vereinigung gegensätzlicher Stoffe zum perfekten Neuen bezeichnen. Diese Idee lässt sich global vorfinden, ob es die Schwefel-Quecksilber-Verbindung, die mythische Hochzeit von Shiva und Parvati, das Konzept von Ying und Yang sind. Der Alchemie verwandte handwerkliche Praktiken gab es bereits lange vor unserer Zeitrechnung. Schmiedekunst und Metallurgie im babylonischen Reich, die Nachahmung von Edelmetallen in der sogenannten Tempelindustrie und das Färberhandwerk im Alten Ägypten (z.B. Ägyptisch Blau), chemische Stoffumwandlungsprozesse in der griechischen Naturphilosophie oder pharmazeutische Praktiken und Unsterblichkeitsmythen in China können als frühe, protoalchemistische Zeugnisse angeführt werden. Letztendlich lässt sich Alchemie nicht entschlüsseln, sondern das Geheimnis (lat. arcanum) bleibt bestehen, wie die Erde, die Elemente, die Natur funktionieren und dies dann in alchemistischen Prozessen nachzuvollziehen. Heute hat die Alchemie einen etwas obskuren Ruf, dennoch ist ihre Bedeutung nicht zu überschätzen, denn sie stellt die Ausgangsbeschäftigung mit den im 18. Jahrhundert entstehenden Wissenschaften dar.

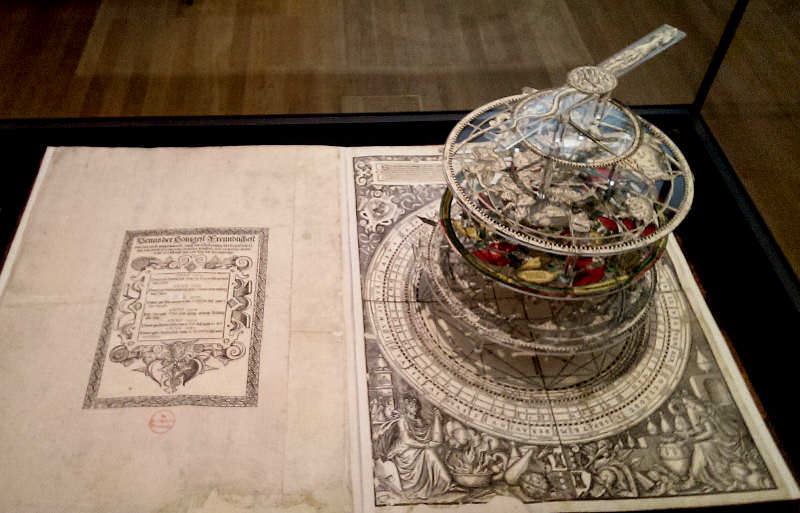

Während des europäischen Mittelalters wurde Alchemie als Ars Magna, die Große Kunst, bezeichnet und Sie war eine der sieben freien Künste. Da in ihr der Schlüssel zu den Geheimnissen der Schöpfung vermutet wurde, verglich man Alchemisten mit Künstlern. Ihre Praxis – die Transformation natürlicher Stoffe in Kreationen aus Menschenhand – diente dem künstlerischen Schaffen, genauso wie die Kunst Denkmodelle der Alchemie mitprägte. Es ist ein großes Missverständnis, dass Alchemisten nur künstliches Gold (Chrysopoeia) herstellen wollten. Es ging ihnen darum, die Weltformel zu finden, also „die Entstehung der Dinge in der Welt zu enträtseln und mit Hingabe zu prüfen, wie sie zusammenpassen“, so Kurator David Brafman. Die Natur mit Hilfe der Alchemie nachzuahmen wurde an den Universitäten von Paris und Oxford u. a. von Gelehrten wie Thomas von Aquin oder Roger Bacon diskutiert. Das Nichterklärbare spielte eine große Rolle und führte früh zu einer Ablehnung der Protowissenschaft durch die Katholische Kirche. Alchemisten konnten in ihren Reagenzgläsern langwierige Veränderungsprozesse abkürzen und so selbst zu Schöpfern von gänzlich Neuem, von künstlichen Stoffen werden.

- Hermes Trismegistos als Lehrer von Ptolemäus, Östlicher Mittelmeerraum, wohl 6. Jh., Silber (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)

- Johann Permann, Alchemistisches Medaillon, 1677, Gold-Silber-Kupfer-Guss (Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, © KHM-Museumsverband)

Kunst und Alchemie

„Alchemie ist ein Schöpfungsmythos und künstlerischem Schaffen daher wesensverwandt“, konstatiert der Berliner Kurator Jörg Völlnagel. Diese Idee durchzieht alle Epochen und Kulturen, sie berührt die alchemistische Theoriebildung ebenso wie die künstlerische Praxis. Die prozessuale Verwandlung des Materials verbindet Alchemie mit der Kunst. Seit dem späten Mittelalter verfügt die Kunst über eine eigene Bildsprache, die Vorstellungen von der Alchemie bis heute heute prägt: Fabelwesen aus dem Tierreich, zweiköpfige Hermaphroditen, Homunculi im Laborglas wurden in Handschriften bildlich vorgestellt. In vielgestaltiger Form finden sie sich heute in unserer Alltagskultur wieder, vor allem die Filmindustrie entdeckte Frankenstein, Golem und andere monströse Wesen.1

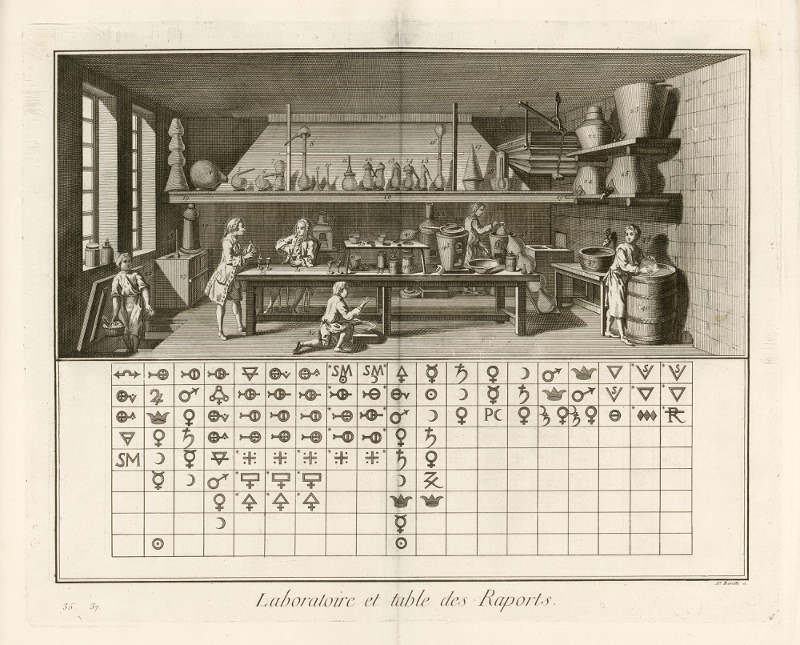

- Louis-Jacques Goussier, Chymie, Laboratoire et Table des Rapports, in: Denis Diderot, Encyclopédie, 1771 (Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz)

Das Bild des Alchemisten

Alchemisten-Schöpfer, die eine künstliche Welt nach ihrer Vorstellung formen, sind die Protagonisten prachtvoller Bilderhandschriften und Verfasser alchemistischer Traktate, die in der Ausstellung im Berliner Kulturforum in großer Anzahl zu finden ist. Hatte Albertus Magnus noch die Nachahmung der Natur als Ziel vor Augen, so ging es den frühneuzeitlichen Alchemisten um nichts weniger als die Neuschaffung der Welt. Mythisches Objekt der Begierde wurde der so genannte Stein der Weisen, der nicht nur flüssiges Blei in Gold verwandeln, sondern auch Krankheiten heilen könnte.

Ab dem Spätmittelalter lassen sich Darstellungen von Alchemisten in ihren Laboren nachweisen: manchmal als ernsthaft Forschende, manchmal konterkariert so manches Missgeschick den Mythos vom gottgleichen Schöpfer. So zeigen beispielsweise Pieter Bruegel der Ältere oder Thomas Wijk den Einblick in die „Werkstatt eines Alchemisten“2 (um 1680/75) den Topos des vergeblich Forschenden. Dem negativen Bild des Alchemisten, nämlich dem des Fälschers und Betrügers, lassen sich ebenso frühe Bildbeispiele zuordnen: Dante ließ sie in seiner „Divina Commedia“, kongenial durch Sandro Botticelli in Federzeichnung umgesetzt, im achten Kreis (Malebolge), 10. Bolgia im Inferno schmoren. Zu den positiven Darstellungen eines Adepten in der Kunst zählt Rembrandt van Rijns berühmter Druck „Der Alchemist (sogenannter Faust)“3 (um 1652) und David Teniers‘ des Jüngeren „Alchemist“4 (1680). Vor allem nach Goethes Dr. Faustus und der Erfindung der Chemie im späten 18. Jahrhundert verbinden viele Künstler den Alchemisten mit einem verschrobenen, längst überholten Forscher (Carl Spitzweg) oder mit der Hybris eines modernen Naturwissenschaftlers (Carl Blechen).

Alchemie und zeitgenössische Kunst

Wie bereits erläutert, sieht Jörg Völlnagel vor allem im Transmutationsprozess der Materialien die wichtige Verbindung zwischen Alchemie und Kunst. In der zeitgenössischen Kunst sind mehrfach Künstlerinnen und Künstler identifizierbar, in deren Werken alchemistische Materialien wie Blei oder Gold, Verwandlung und vor allem unplanbare chemische Reaktionen eine große Rolle spielen.

Anselm Kiefers Bleibuch „Vollzähligkeit der Sterne (État complet des étoiles)“5 (1988) und Jeff Koons‘ „Dom Pérignon Balloon Venus“6 (2013) stehen für die Materialaspekte. Kiefers lebenslange Beschäftigung mit dem verwandlungswürdigen Blei, der Alchemie und der Kabbala sind bekannt. Doch wie passt Jeff Koons poppige Balloon Venus in die Themenausstellung? Hier greift das Konzept der Oberflächenveredelung, deren Materialkult und „schöner Schein“ auch als Fake gelten kann. Die Tradition dafür geht bis in die ägyptische Tempelindustrie zurück, dem Imitieren des kostbaren Lapislazuli durch Ägyptisch Blau (im späten 18. Jahrhundert durch Preussisch Blau ergänzt), dem giftigen Feuervergolden mit Hilfe von Quecksilberpaste (Amalgam) u.v.m.

- Jeff Koons, Venus, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

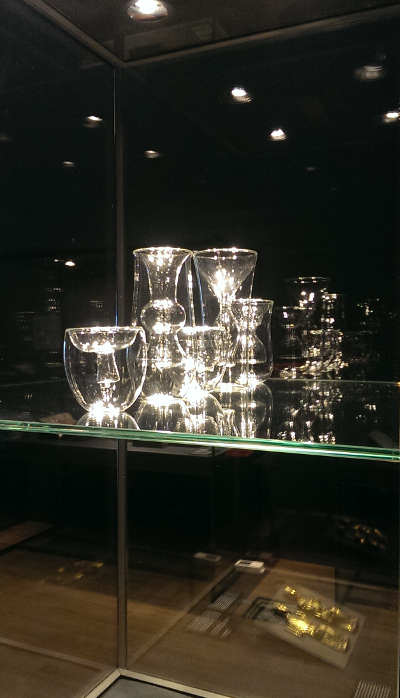

- Chi Hsiao-En, Gläser, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

Unter den Künstlern des 20. Jahrhunderts lassen sich weitere namhafte „Alchemisten“ nachweisen: Joseph Beuys und Yves Klein können als Prototypen alchemistischer Kunstpraxis gelten. Carl André setzte sich mit dem Periodensystem auseinander. Maria Volokhova thematisiert in ihren Designs den Veränderungsprozess von Nahrung im Verdauungstrakt, und Chi Hsiao-En zitiert die Form chinesischer Labor-Gefäße in doppelwandigen Glasobjekten. Alicja Kwades Ast-Transmutationen verwandeln einen Ast vom organischen Ausgangsmaterial zu Bronzeguss und 3D-Druck. Joe Ramirez bringt „The Gold Projections: Somnium“ (2013–2017) mit seinen Projektionen auf Goldgrund alle Fäden des Projekts zusammen. Fotografische Techniken wie die Cyanografie sind in der Ausstellung genauso zu finden wie Sarah Schönfelds gescannte Fotografien (Scanografien), Gerda Schüttes Fotogramme und Heinz Hajek-Halkes Color-Luzidogramme. Ein Detail aus einer Fotografie von Heinz Hajek-Halke macht die alchemistische Verwandlung und den Aspekt des (falschen) Goldes, des Glanzes fast greifbar.

- Islamische Lüsterware, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

- Islamische Alchemistisches Buch, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

Teilnehmen Künstlerinnen und Künstler, ausgestellte Werke

Gemälde und Miniaturen, Zeichnungen und Druckgrafik, Hängerollen, Handschriften und Laborbücher, Fotografien und Cyanotypien, Chemogramme und Scanografien, Skulpturen, Installationen und Videos, falsche Edelsteine und künstliches Gold, Böttgersteinzeug und Porzellan, Goldrubinglas und Schmuck.

- Sandro Botticelli (1445–151o)

- Domenico Beccafumi (1486–1551)

- Pieter Bruegel der Ältere (1525–1569)

- Giovanni Bologna, genannt Giambologna (1529–1608)

- Hans Jakob Sprüngli (um 1559–1637)

- Rembrandt van Rijn (16o6–1669)

- David Teniers (161o–169o)

- Thomas Wijk (1616–1677)

- Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712–1774)

- Michel-Eugène Chevreul (1786–1889)

- Carl Blechen (1798–184o)

- Carl Spitzweg

- Rudolf Steiner (1861–1925)

- Heinz Hajek-Halke (1898–1983)

- Joseph Beuys (1921–1986)

- Harry Smith (1923–1991)

- Yves Klein (1928–1962)

- Carl Andre (*1935)

- Gerda Schütte (*1942)

- Fischli/Weiss

- Anselm Kiefer (* 1945)

- Jeff Koons (* 1955)

- Joe Ramirez (* 1958)

- Bernhard Prinz

- Natascha Sonnenschein (*1976)

- Chi Hsiao-En (*1978), Gründer des Studio KDS

- Sarah Schönfeld (* 1979)

- Alicja Kwade (* 1979)

- Maria Volokhova (* 1980)

Kuratiert von Jörg Völlnagel.

Eine Sonderausstellung der Staatlichen Museen zu Berlin in Kooperation mit dem Getty Research Institute, Los Angeles

Kunst und Alchemie: Bilder

- Klappspiegel mit Pan und Nymphe, 1. Viertel 3. Jh. v. Chr., Bronze, Silber, verzinnt (Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung. Foto: Johannes Laurentius)

- Hermes Trismegistos als Lehrer von Ptolemäus, Östlicher Mittelmeerraum, wohl 6. Jh., Silber (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles)

- Jörg Breu der Ältere (zugeschrieben), Rote Sonne, in: Splendor solis oder Sonnenglanz, 1531/32, fol. 34 recto, Deckfarben auf Pergament (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. Foto: Jörg P. Anders)

- Merkur, nach Giovanni Bologna (Giambologna), Modell um 1580, späterer Guss, Bronze (© Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin / Antje Voigt)

- Tablett, Ming Dynastie, 16./17. Jh., roter Schnitzlack, am Rand auf Ockergrund (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst, © Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst)

- Rembrandt Harmensz. van Rijn, Der Alchemist (sogenannter Faust), um 1652, Radierung auf Papier (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin Kupferstichkabinett. Foto: Jörg P. Anders)

- Johann Permann, Alchemistisches Medaillon, 1677, Gold-Silber-Kupfer-Guss (Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, © KHM-Museumsverband)

- Traité de Chymie, Frankreich, um 1700, S. 10/11, Aquarell und Tinte auf Papier (Los Angeles, The Getty Research Institute, © The Getty Research Institute, Los Angeles)

- Facettierte Deckelflasche mit Montierung, um 1700, Goldrubinglas, vergoldete Kupferfassung mit eingelegtem Glas und Bergkristall (© bpk / Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin)

- Johann Friedrich Böttger, Gold- und Silberregulus, wohl 1713, Gold, Silber (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Porzellansammlung, © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Porzellansammlung. Foto: Hans-Peter Klut, Elke Estel)

- Quecksilberquelle aus dem Samen Shivas, Guler (Pahari), um 1770, Deckfarbenminiatur (Koblenz, Sammlung L. Habighorst, © Sammlung L. Habighorst, Koblenz)

- Louis-Jacques Goussier, Chymie, Laboratoire et Table des Rapports, in: Denis Diderot, Encyclopédie, 1771, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz

- Carl Spitzweg, Der Alchimist, um 1860, Öl auf Leinwand (Staatsgalerie Stuttgart, © Staatsgalerie Stuttgart)

- Das vollkommene Schwarz, in: Michel Eugène Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs et de ses applications, Paris 1889, Tafel 38, Chromolithografie (Los Angeles, The Getty Research Institute, © The Getty Research Institute, Los Angeles)

- Yves Klein, Anthropometrie in IKB vor Monogold, 1965 Ausstellungsplakat, Galerie Alexandre Iolas, Paris (Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, © Yves Klein / VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

- Heinz Hajek-Halke, Ohne Titel, 1950–1970, Farbpapier, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Sammlung Fotografie, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz

- Natascha Sonnenschein, Paradies der Künstlichkeit, 2001, Scanografie, Pigmentdruck auf Alu-Dibond hinter Acrylglas, Privatsammlung, © Natascha Sonnenschein / VG Bild- Kunst, Bonn 2017

- Sarah Schönfeld, Hero’s Journey (Lamp), 2014, Stahl, Glasvitrine, Urin, Licht (Privatsammlung, © Sarah Schönfeld)

- Joe Ramirez, The Gold Projections: Somnium, 2017, Filminstallation (Privatsammlung, © Joe Ramirez)

- Louis-Jacques Goussier, Chymie, Laboratoire et Table des Rapports, in: Denis Diderot, Encyclopédie, 1771 (Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz)

- Heinz Hajek-Halke, Ohne Titel, 1950–1970, Farbpapier, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Sammlung Fotografie, © bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Foto: Dietmar Katz

- So wird der alchemistische Mythos bei „Frankenstein“, in Adaptionen von Goethes „Faust“, der US-amerikanischen Fernsehserie „Breaking Bad“ oder dem Manga „Fullmetal Alchemist“ wirkungsvoll in Szene gesetzt.

- Eichenholz, 45 x 39 cm Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Inv. III. 44.

- Radierung auf Papier, 21 x 16,1 cm Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. 2-2000.

- Öl auf Holz, 25 x 20 cm Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Alte Pinakothek, Inv. 1847.

- Acryl auf Blei, 99 x 79 x 11 cm Sammlung Klein, Eberdingen-Nussdorf.

- Polyurethanharz, 61,5 x 32,5 x 35,5 cm Sammlung Dom Pérignon, Paris.