Rembrandt van Rijn

Wer war Rembrandt?

Rembrandt Harmeszoon van Rijn (Leiden 15.7.1606–4.10.1669 Amsterdam) zählt zu den bedeutendsten Malern des Barock in Europa und den führenden Künstlern des „Goldenen Zeitalters“ der niederländischen Kunst (→ Rembrandt: Steckbrief fasst alle Daten zu Rembrandt van Rijn kompakt zusammen). Um seinem Ziel, der größte Geschichtenerzähler der Kunstgeschichte zu werden, nahezukommen, brach der barocke Maler mit den Regen der Kunst seiner Zeit. Er widmete sich Episoden, die zuvor noch nie dargestellt wurden, um Emotionen und Affekte der Menschen zu zeigen. Zudem vermied er die Idealisierung und experimentierte unermüdlich mit Mal- und Radiertechniken, Licht- und Schatteneffekten und Möglichkeiten, um die Betrachter in seine Bilder einzubeziehen. Rembrandt war - trotz aller finanzieller und künstlerischer Probleme in seiner späten Zeit - so erfolgreich, dass er zu den wenigen Künstlern zählt, die mit ihrem Vornamen angesprochen werden. Das Gesamtwerk von Rembrandt umfasst u.a. 329 Ölgemälde1, rund 290 eigenhändige Radierungen, davon sind etwa drei Viertel signiert. Von den erhaltenen Zeichnungen sind lediglich 21 Blätter signiert.

Hier findest du die → Rembrandt: Ausstellungen 2024

Kindheit

Ein gesichertes Datum von Rembrandts Geburt ist nicht überliefert. Vermutlich wurde er am 15. Juli 1606 in Leiden als zweitjüngste von insgesamt 10 namentlich dokumentierten Kindern des Malzmüllers Harmen Gerritsz. van Rijn (1567/68–1630) und Neeltgen Willemsdr. van Zuytbroeck (um 1568–1640) geboren. Drei seiner Geschwister starben bereits im Kindesalter.

Rembrandts Vater gehörte der wohlhabenden Mittelschicht an. Seine Malzmühle befand sich seit vier Generationen im Familienbesitz von Harmen Gerritsz. Der Standort der umgebauten Mühle am Rhein führte dazu, dass sie „de Rijn“ genannt wurde. Harmen Gerritsz wurde seit Beginn des 17. Jahrhunderts daher Harmen Gerritsz van Rijn genannt. Rembrandts Familie lebte gegenüber der Mühle in einem kleinen Haus in Weddesteeg 25. Leiden war im 17. Jahrhundert nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt in der niederländischen Republik.

Das genaue Geburtsdatum von Rembrandt van Rijn ist nicht gesichert, aber der Leidener Buchhändler und Bürgermeister Jan Jansz Orlers berichtet in seiner „Beschreibung der Stadt Leiden [Beschrijvinge der Stadt Leyden]“ (1641), dass Rembrandt am 15. Juli 1606 geboren worden sei. Allerdings gibt es zwei Dokumente, in denen Rembrandts Alter festgehalten wurde. Eines datiert vom 10. Juli 1634 und bezeichnet Rembrandt als 26-jährigen. Das zweite Dokumente stammt vom 16. September 1653 und hält das Alter von Rembrandt mit 46 Jahren fest. Demnach müsste das Geburtsjahr mit 1607 anstatt 1606 berechnet werden, wenn er tatsächlich am 15. Juli geboren wurde.

Besuch der Lateinschule

Von etwa 1612/13 bis 1619/20 ging Rembrandt in die Grund- und Lateinschule in Leiden. Im Gegensatz zu seinen Brüdern erhielt er keine kaufmännische Ausbildung. Vielleicht zeigte Rembrandt größere intellektuelles Potenzial als sie, oder seine Eltern hatten einfach größere Ambitionen für ihn. Durch den Besuch der Lateinschule lernte Rembrandt Latein und Rhetorik, zudem dürfte er einige Grundkenntnisse in Griechisch, Mathematik, Geografie und Schönschreiben gehabt haben. An der Schule soll er 1613 auch in Malerei unterrichtet worden sein.

Am 16. Mai 1620 meldeten Harmen und Neeltgen Rembrandt als Student an der Universität Leiden an, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz 14 Jahre alt gewesen sein dürfte. Diese frühe Einschreibung darf nicht als Zeichen dafür verstanden werden, dass er ein Kindergenie war. Rembrandts Eltern wollten ihm wohl einen Platz sichern; er wurde nur eingeschrieben, hat aber vermutlich nie studiert! Ein unlängst entdecktes Dokument belegt, dass er bis mindestens 1622 immatrikuliert blieb.2

Lehre bei Van Swanenburg und Lastmann

Rembrandt van Rijn erhielt seine Ausbildung bei Jacob Isaacsz van Swanenburgh (1571–1638) sowie dem Amsterdamer Historienmaler Pieter Lastmann (um 1583–1633).

Harmen und Neeltgen folgten den Wünschen ihres jüngsten Sohnes und ließen ihn von Jacob Isaacsz van Swanenburg (1571–1638) ausbilden, dessen Spezialitäten Stadtbilder und Höllenszenen waren. Van Swanenburg war der Sohn des berühmtesten Malers von Leiden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Isaac Claesz van Swanenburg (1537–1614). Isaacsz van Swanenburg hatte seine eigene Ausbildung in Italien vollendet, er hatte einige Jahre in Venedig, Rom und Neapel gearbeitet. Rembrandt absolvierte seine Grundausbildung als Maler von etwa 1621 bis 1624, in dessen Atelier kam er mit italienischer Kunst in Kontakt.

Rembrandt begann seine Ausbildung bei Van Swanenburg 1621, als er 15 Jahre alt war. Er verbrachte etwa drei Jahre bei Van Swanenburg. Nichts von dem, was er während seiner Lehrzeit hervorgebracht hat, ist erhalten geblieben. Üblich war, die Lehrlinge durch intensive Zeichenstunden dreidimensionale Objekte zeichnen zu lassen. Das Zeichnen nach der Natur war wichtig, aber die ultimative Herausforderung für jeden Künstler bestand darin, „aus dem Kopf“ zu zeichnen. Darunter verstand man das Zeichnen von Figuren oder kompletter Szenen aus der Fantasie.

Nachdem Rembrandt seine Ausbildung bei Van Swanenburg vermutlich 1624 abgeschlossen hatte, arbeitete er im Winter

1624/25 kurz in der Werkstatt von Pieter Lastman (1583–1633) in Amsterdam. Lastman war der wichtigste Historienmaler in der niederländischen Republik vor Rembrandt. Bei ihm lernte Rembrandt u. a. dramatische Erzählweisen sowie ein starkes Chiaroscuro, das heisst Hell-Dunkel-Effekte, für seine Malerei einzusetzen. Es war die erste Gelegenheit für den Müllersohn aus Leiden sich in Amsterdam aufzuhalten. Allerdings war Rembrandt nach einem halben Jahr bei Lastman bereits in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Das lässt darauf schließen, dass er bereits zu Beginn seiner Ausbildung bei ihm sehr fortgeschritten war.

Werke

Früher Werke: Rembrandts erstes Atelier in Leiden

Rembrandt eröffnete Ende 1625 sein erstes eigenen Atelier in seiner Heimatstadt Leiden, wo er seine selbstständige Arbeit begann und bereits erste Schüler ausbildete. Ab 1624/25 entstanden seine frühen Gemälde wie „Die Steinigung des hl. Stephanus“ (Lyon) und ab 1625/26 Radierungen. Anfangs signierte Rembrandt seine frühen Werke mit dem Monogramm „RHL“, für Rembrandt, Sohn Harmens, aus Leiden. Er stand in regem Austausch mit Jan Lievens (1607–1674) , der ebenfalls Schüler von Lastman, aber ein Jahr jünger und bereits ein etablierter Künstler war. Sie teilten Modelle, Requisiten, Sujets und experimentelle Techniken miteinander.3 Damit stimulierten und beeinflussten sich gegenseitig in ihrem Schaffen.

Rembrandts früheste signierte und datierte Gemälde – eines trägt das Datum 1625 und fünf das Datum 1626 – lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass der Sohn des Müllers weit über die bloße Beherrschung von Lastmans Stil hinausging. Er übernahm den Malstil von Pieter Lastman - wie dessen bunte Palette. Dazu nahm er Motive, Kompositionen und Maltechniken von anderen Künstlern auf. Der biblischen Historienmalerei galt seine besondere Vorliebe. Rembrandt war offensichtlich wichtig, dass er die Geschichten auf eine neue Art und Weise erzählte, indem er bestehenden Kompositionen ein neues Ziel gab (z.B. das Leidener „Historie“ von 1626). „Die Musikstunde“ zeigt beispielsweise vier extravagant gekleidete Figuren, von denen drei Musik machen – ein Thema, das Lastman nie dargestellt hat. Zwei der vier Figuren tragen tatsächlich orientalische Gewänder. Das Gemälde im Gemälde zeigt die Flucht von Lot und seiner Familie aus der Stadt Sodom. Damit sind das flüchtige Leben und die Sinnlosigkeit von Vergnügen und materiellen Gütern gemeint. Solche fröhlichen Szenen wurden in den 1610er und 1620er Jahren besonders gerne von den Utrechter Caravaggisten (→ Utrechter Caravaggismus: Honthorst, Baburen und Ter Brugghen), Anhängern des römischen Malers Caravaggio (1571–1610), gestaltet. Einige dieser Szenen können als Bordellszenen erkannt werden. So weist auch Rembrandts Szene einen erotischen Unterton auf. Allerdings kleidet Rembrandt als einziger seine Figuren, in Trachten aus dem Nahen Osten. Vielleicht verarbeitete Rembrandt hierin Erfahrungen mit dem Botschafter aus Persien, der die Niederländische Republik zwischen Februar 1626 und März des folgenden Jahres besucht hatte.

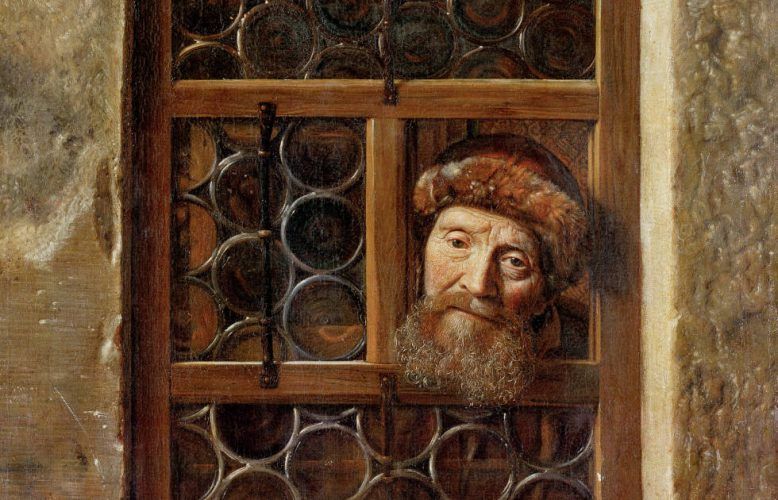

Bald gab der aufstrebende Maler das bunte Kolorit von Lastman zugunsten einer subtilen Licht- und Schattenregie auf. Dem calvinistischen Bilderverbot zum Trotz nahmen Rembrandt und Lievens für ihre konfessionell vielschichtige Klientel auch traditionell katholische Motive in ihre Werke auf, eine Priesterfigur oder einen christlichen Gelehrten wie den hl. Hieronymus (vielleicht wegen des verehrten Vorbilds Albrecht Dürer gewählt). Zu Studienzwecken malte Rembrandt auch die Köpfe meist alter Männer, sogenannte Tronie, wobei sie Lievens und Rembrandt die Modelle teilten. Von der beständigen Suche nach neuen Kompositionslösungen zeugt auch die Tatsache, dass er mehr als ein Viertel der Leidener Gemälde auf schon einmal bemalten Bildträgern gestaltete.

„Lievens jugendlicher Geist hat nur das Erhabene und Großartige im Sinn, wogegen Rembrandt in seinen Bildern kleineren Formats einen Gemütsausdruck erreicht, den man beim anderen vergeblich sucht.“4 (Constantijn Huygens in seinem Tagebuch, um 1629)

Bilder für den Statthalter Frederik Hendrik

Ende 1628 bekamen beide hohen Besuch von Constantijn Huygens (1596–1687), dem Kunsthändler und kunstsinnigen Sekretär des Prinzen von Oranien, Frederik Hendrik. Huygens muss Rembrandts Gemälde „Der reuige Judas bringt die Silberlinge zurück“ in dessen Atelier gesehen haben, da er eine Beschreibung der Figur des Protagonisten in seinem Tagebuch festhielt. Huygens verschaffte beiden Malern bedeutende Aufträge am Statthalterhof in Den Haag.

Das Inventar von 1632 verzeichnet fünf Gemälde, die heute Rembrandt zugeschrieben werden. Darunter die „Darbringung im Tempel“ und das 1632 datierte Porträt der Gemahlin des Statthalters, Amalia von Solms – das ranghöchste Bildnismodell in der Karriere des Künstlers. Von etwa 1632 bis 1646 arbeitete Rembrandt am Auftrag zu einer Passionsserie. Im Winter 1631 könnte Huygens die beiden Künstler dem flämischen Meister Anthonis van Dyck vorgestellt haben, als dieser den Hof des Statthalters in Den Haag besuchte.5

Diese ersten Erfolge machten Rembrandt auch zu einem gesuchten Lehrmeister. 1628 kam der 15-jährige Gerard Dou als erster Meisterschüler in die Werkstatt des gerade einmal sechs Jahre älteren Malers. Nach 1632 wurde Dou zum hochbezahlten Begründer der Leidener Feinmalerschule. Auch Isaac de Jouderville zählte zu den ersten Schülern. Weiters arbeitete Rembrandt mit dem Grafiker Jan van Vliet zusammen.

Rembrandt in Amsterdam

Wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1631 (oder um 1632) zog Rembrandt nach Amsterdam, dem Zentrum des globalen Handels der Republik der Vereinigten Niederlande und Knotenpunkt des größten und am härtesten umkämpften Kunstmarkts in Nordeuropa. Rembrandt wohnte beim Kunsthändler Hendrick Uylenburgh (um 1584/89–1661), da er anfangs weder Bürgerrechte besaß noch Mitglied der Malergilde war. Deshalb begann er in der Werkstatt des Kunsthändlers Hendrick Uylenburgh in der Sint Antoniesbreestraat zu arbeiten. Über das internationale Netzwerk erhielt Rembrandt wichtige Porträtaufträge. Dennoch hatte Rembrandt dem Händler irgendwann vor dem 20. Juni 1631 die stattliche Summe von 1000 Gulden geliehen. Dies darf als Beleg für den Erfolg Rembrandts in Leiden gedeutet werden.

Porträts

Die Nachfrage nach Porträts stieg in den 1630er Jahren enorm an. Von 1631 bis 1634 malte Rembrandt hauptsächlich Porträts, darunter 1632 sein erstes Gruppenporträt „Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp“ (1632, Den Haag, Mauritshuis) für die Amsterdamer Chirurgengilde. Die öffentliche Sektion des Straßenräubers Adriaen Adriaensz. (bekannt als Aris ’t Kint) - er war hingerichtet wordden, weil er einen Mann bei dem Versuch, ihm seinen Mantel zu stehlen, tätlich angegriffen hatte - bot Rembrandt die Gelegenheit für diese Komposition. Es handelt sich um das erste Historiengemälde bzw. Gruppenporträt Rembrandts in Lebensgröße. Hier fügte er erstmals anstatt der verwendeten Initialen „RHF“ (Rembrant Harmenszoon fecit) bzw. „RHL“ („L“ bezieht sich auf Leiden) seinen Vornamen „Rembrant« als Signatur ein; ab 1633 verwendete er die Schreibweise „Rembrandt“.6

Fast die Hälfte all seiner Bildnisse entstand in dieser Schaffensperiode, in der er sich als unabhängiger Meister in Amsterdam etablierte. Durchdringung der Charaktere und meisterliche Behandlung der Roben incl. Samt, Pelzbesatz, Spitzenkragen oder Halskrause ließen Rembrandt rasch zum gefragtesten Porträtisten der Stadt aufsteigen. An die Stelle des Monogramms „RHL“ auf frühen Druckgrafiken trat nun „Rembrandt“.7 Während der zwei Jahre zwischen 1631 und 1633 wohnte der Künstler bei Uylenburgh, betrieb weiter sein Leidener Atelier und reiste zwischendurch nach Den Haag und Rotterdam. In diesen Jahren entstanden einige der wichtigsten Porträts von Rembrandt, darunter Bildnisse von Amsterdamer Kaufleuten, der Prinzessin Amalia von Solms, die Frau des Statthalters, und des Predigers Johannes Wtenbogaert (1633), dem ehemaligen Hofkaplan und hochverehrten Anführer der remonstrantischen Glaubensbewegung. 1633 zog Rembrandt endgültig nach Amsterdam und schloss sich Uylenburghs Unternehmen an.

Saskia Uylenburgh

Nachdem Rembrandt 1634 Bürger von Amsterdam und als Mitglied in der Lukasgilde aufgenommen geworden war8, heiratete er am 2. Juli Saskia Uylenburgh (1612–1642), die Cousine von Hendrick Uylenburgh. Das Paar hatte vier gemeinsame Kinder, von denen jedoch nur der Sohn Titus das Erwachsenenalter erreichte.

Im Mai 1635 zogen sie aus Uylenburghs Haus in eine gemietete Unterkunft in die Nieuwe Doelenstraat – und Govaert Flinck übernahm bis 1644 die Leitung von Uylenburghs Werkstatt. 1637 folgte der Umzug an die Binnenamstel. Das heute als Rembrandthuis in der Sint Anthonisbreestraat geführte Rembrandt-Museum erwarb der Maler am 5. Januar 1639. Rembrandt finanzierte den Kaufpreis von 13.000 Gulden hauptsächlich über Kredite, denn er galt galt nach dem Stadtgeschichtsschreiber Jan Jansz Orlers als einer der „berühmtesten Maler des Jahrhunderts“. Dutzende jüngerer Künstler suchten Rembrandt in seiner Werkstatt auf, um bei ihm zu arbeiten und zu lernen.

Zu seinem eigenen Vergnügen und zu Verkaufszwecken füllte Rembrandt das Haus mit Kunst und Kuriositäten. So ersteigerte er aus dem Nachlass des Malers Jan Bassé im März 1637 Muscheln, Zeichnungen und Druckgrafiken, darunter mehrere Exemplare von Albrecht Dürers bekanntem Holzschnittzyklus „Das Marienleben“. Am 8. Oktober 1637 erwarb Rembrandt Peter Paul Rubens' Gemälde „Hero und Leander“ für den stattlichen Preis von 424 Gulden (1644 verkaufte er es mit Gewinn weiter).

Rembrandts Mutter verstarb am 14. September 1640, und am 22. September 1641 wurde der Sohn Titus getauft. Am 14. Juni 1642 verstarb Saskia im Alter von 29 Jahren, sie wurde am 19. Juni in der Oude Kerk in Amsterdam begraben. Rembrandt wurde der „Nießbrauch [Genuss]“ ihres Vermögens zugesprochen, solange er nicht wieder heiratete.

Nach dem Tod von Saskia wurde die Haushälterin Geertje Dircx (um 1613–1656) auch als Kindermädchen für Titus eingestellt. Sie wurde Rembrandts neue Lebensgefährtin, bis sie wegen dramatischen Auseinandersetzungen im Juni 1649 das Haus verließ. Der Vorwurf eines nicht eingelösten Eheversprechens führte Rembrandt vor die Kammer für Eheangelegenheiten und zum Urteil jährlicher Alimentenzahlungen von 200 Gulden. Von 1650 bis 1655 wurde Geertje aufgrund von Zweifeln an ihrem geistigen Zustand in ein Zuchthaus in Gouda eingesperrt.

Nachtwache

Am Höhepunkt seiner Karriere vollendete Rembrandt 1642 sein wohl bekanntestes Werk: „Die Nachtwache“ (Rijksmuseum, Amsterdam), ein großformatiges Gruppenporträt für die Kloveniersdoelen, eine von drei Gilden der Büchsenschützen in Amsterdam (Bürgerwehr). Während es heute vor allem für seine dynamische Komposition geschätzt wird, brachte es Rembrandt aufgrund der unkonventionellen, als chaotisch empfundenen Anordnung der Figuren Großteils negative Kritik der Auftraggeber ein.

Ebenfalls in den 1640ern wandte sich Rembrandt der Landschaftsmalerei zu und radierte auch Landschaften. Rembrandt war in den 1640ern auch intensiv mit seiner Tätigkeit als Lehrer beschäftigt. In dieser Zeit war u. a. Samuel van Hoogstraten – zeitgleich mit Carel Fabritius (1622–1654) – bei ihm in Ausbildung. Von um 1651 bis um 1658 war auch sein Sohn Titus bei ihm in der Lehre. Er war auch ein beliebtes Modell Rembrandts, wie beispielsweise in der Lichtstudie in der Sammlung des Kunsthistorischen Museums Wien.

Ab der Mitte der 1640er Jahre entwickelte er sein Interesse für Illusionismus weiter. Seine Figuren, wie beispielsweise „JungeFrau im Bett“, verunklären die Grenze zwischen Bild- und Betrachterraum und sind nicht mehr akribisch und feinmalerisch ausgeführt. Das lässt vermuten, dass diese Werke für einen bestimmten Ausstellungsort konzipiert waren.9

1649 folgte Hendrickje Stoffelsdr. Jegers (1623 oder 1626–1663) als als Haushälterin, Kindermädchen und Lebensgefährtin des Künstlers. Cornelia (1651/52 oder 1654–1678) war die gemeinsame Tochter. Hendrickje verstarb vermutlich während einer Pestepidemie und wurde am 24. Juli 1663 in der Westerkerk in Amsterdam begraben.

Konkurs

Ab 1653 verschlechterte sich die finanzielle Lage des Malers dramatisch: Er musste sich die restliche Rate von 8.470 Gulden für das 1639 erworbene Haus leihen. Die reformierte Kirche schloss Hendrickje Stoffels am 25. Juni 1654 wegen „Hurerei mit dem Maler Rembrandt“ vom Empfang des Abendmahls aus, da sie mit der gemeinsamen Tochter Cornelia schwanger war. Um seine Schulden zu tilgen, versteigerte Rembrandt zwischen Dezember 1655 und Januar 1656 seine Sammlung im Gasthof De Keyserskroon. Im gleichen Jahr musste Rembrandt beim Hohen Rat in Den Haag ehrenhaften Konkurs beantragten, weshalb seine Besitztümer in einem Inventar dokumentiert und das Haus am 1. Februar 1658 zwangsversteigert wurde. Vermutlich verlor Rembrandt damit auch seine Druckerpresse, denn bis 1664 entstanden nur noch vier Radierungen.

Durch diesen Verkauf konnte Rembrandt die Schulden jedoch nicht tilgen, woraufhin das Haus in der Sint Antoniesbreestraat am 1. Februar 1658 verkauft werden musste. Rembrandt und seine Familie zogen in ein Mietshaus an der Rozengracht.

Späte Werke

1660 erhielt der einst so hochgelobte Maler noch einen Auftrag für Gemälde für das neue Rathaus in Amsterdam. Er malte die „Verschwörung des Claudius Civilis“ in seinem berühmten Spätstil. Sein Gemälde wurde wenige Jahre später aus dem Rathaus entfernt und durch ein Bild mit demselben Sujet von Govert Flinck ersetzt.

1658 gründete dort Hendrickje gemeinsam mit Titus einen Kunsthandel, der durch den Verkauf von Gemälden, Druckgrafiken und anderen Kuriositäten ihre Zukunft als unverheiratete Frau sichern sollte. Gleichzeitig wurde auch Rembrandt vor finanziellen Zugriffen seiner Gläubiger geschützt. Titus heiratete im Februar 1668 Magdalena van Loo (1641–1669) und verstarb unerwartet wenige Monate danach. Das Begräbnis fand in der Westerkerk am 7. September 1668 statt.

Rembrandt war bis zu seinem Lebensende aktiv als Lehrer und Maler tätig. Das verdeutlicht ein spätes Selbstbildnis, das ihn selbstbewusst mit Malutensilien präsentiert. Etwa ein Jahr vor seinem Tod erhielt Rembrandt herrschaftlichen Besuch: Großherzog Cosimo de’Medici besuchte 1667 den „berühmten Maler“ Rembrandt, dessen Werke allerdings von den meisten Zeitgenossen nicht verstanden wurden.

Tod

Rembrandt van Rijn starb am 4. Oktober 1669 im Alter von 63 Jahren und völlig verarmt in Amsterdam.

Aufstieg zum Jahrhundertkünstler

Rembrandt starb 1669 verarmt in Amsterdam. Im 17. Jahrhundert war er vor allem als Druckgrafiker über die Landesgrenzen der Republik hinaus bekannt. Den deutschen Kunsttheoretiker Joachim von Sandrart beispielsweise irritierte Rembrandts Orientierung an der Natur. In der „Teutsche Academie der Edlen Bau- Bild- und Mahlerey-Künste” (1675-1679) klagte er darüber, dass Rembrandt sich nicht gescheut hätte:

„wider unsere Kunst-Reglen/ als die Anatomia und Maas der menschlichen Gliedmaßen/ wider die Perspectiva und den Nutzen der antichen Statuen/ wider Raphaels Zeichenkunst und vernünftige Ausbildungen auch wider die unserer Profession höchst-nöhtigen Academien zu streiten/ und denenselben zu widersprechen/ vorgebend/ daß man sich einig und allein an die Natur und keine andere Reglen binden solle.”

Sandrarts Werk war zwar im 18. Jahrhundert teilweise sehr beliebt, sein kometenhafter Aufstieg zum höchsten internationalen Rang setzte aber erst nach 1800 ein. Dabei spielten französische Radierer des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle, allen voran jene Künstler, die sich an den Köpfen, Interieurs und Landschaften Rembrandts orientierten. Die Franzosen übernahmen von Rembrandt einzelne Motive, vor allem aber das dramatische Helldunkel mit einer Vorliebe für das Dunkel und den gezielten Einsatz von Unbestimmtheit und Nicht Vollendung.

- Paul Huet (1803–1869)

- Adolphe Hervier (1818–1879)

Der bedeutende französische Kunsttheoretiker Roger de Piles (1635–1709) definierte bereits 1715 die Stilmerkmale von Rembrandts Strich als anti-klassisch:

„In seinen Werken sucht man vergebens die korrekte Linienzeichnung und das Ideal der Antike. […] Seine Radierungen haben viel mit seiner Malweise gemeinsam. Sie ist ausdrucksstark und voller Geist und die Strichführung verleiht hauptsächlich den Porträts einen physisch wahren und lebendigen Charakter.“10

Rembrandts Schüler

Eine genaue Anzahl der Schüler Rembrandts ist nicht überliefert und lässt sich nur teilweise rekonstruieren, da die Amsterdamer Gildenbücher dieser Zeit zerstört wurden. Heute sind etwa 50 Schüler Rembrandts namentlich bekannt, zahlreiche wurden als eigenständige Maler bedeutend wie Samuel van Hoogstraten, der sich auch als Kunstschriftsteller hervortrat.

Rembrandt versuchte durch seine Schüler die hohen Fixkosten, die mit dem Erwerb eines großen Hauses und der stetig wachsenden Kunstsammlung verbunden waren, zu amortisieren. Die große Anzahl seiner Schüler verschiedenen Alters gehörten auch Laien, sogenannte „Dilettanti”, wie Constantijn van Renesse. Joachim von Sandrart, der von 1637 bis 1645 in Amsterdam lebte, sprach von den „fast unzahlbaren fürnehmen Kindern”, die Rembrandte Haus in Amsterdam „zur Instruction und Lehre erfüllet/ deren jeder ihme jährlich in die 100. Gulden bezahlt/ ohne den Nutzen/ welchen er aus dieser seiner Lehrlinge Mahlwerken und Kupferstucken erhalten/ der sich auch in die 2 bis 2500 Gulden baares Gelds belauffen/ samt dem/ was er durch seine eigne Hand-Arbeit erworben.”

- Gerard Dou (1613–1675; Schüler Februar 1628) - der erste Schüler Rembrandts im Alter von 15 Jahren. Es ist unbekannt, ob er auch von Lievens ausgebildet worden ist. Später wurde Dou der Begründer der Leiden Feinmalerei.

- Isaac de Jouderville (1612/13–1645/48; Schüler 1629)

- Govert Flinck (1615–1660, Schüler um 1635/36): Als Rembrandt sich selbständig machte, stieg Flinck zum Werkstättenleiter auf.

- Ferdinand Bol (Schüler um 1636–1641)

- Gebrand van den Eeckhout (Schüler um1635–1638/39)

- Carel Fabritius (1622–1654, Schüler 1641ff) → Carel Farbitius: Der Distelfink

- Lambert Doomer (1624–1700)

- Bernhard Keil (Schüler 1642–1644?)

- Samuel van Hoogstraten (1627–1678, Schüler 1642/43–1646/47) - einer der bedeutendsten Schüler Rembrandts, Kunsttheoretiker: "Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst".

- Abraham Furnerius (1628–1654)

- Christoph Paudiss (1630–1666; Schüler in der zweiten Hälfte der 1640er)

- Willem Drost (1633–1659)

- Nicolaes Maes (1634–1693, Schüler um 1650–1653)

- Titus van Rijn (1641–1668)

- Gottfried Kneller (1646–1723; Schüler 1660er)

- Arent de Gelder (1645–1727; Schüler um 1661–1662/63)

Welche Künstler ließen sich von Rembrandt beeinflussen und inspirieren?

- Giovanni Benedetto Castiglione

- Jonathan Richardson

- William Hogarth

- Thomas Hudson

- Joseph Wright of Derby

- Allan Ramsay

- Sir Henry Raeburn

- Sir Thomas Lawrence

- Francisco de Goya

- Eugène Delacroix: Für Delacroix waren Rembrandt un Raffael Gegenpole.

- Adolph von Menzel

- Honoré Daumier

- Rodolphe Bresdin

- Edouard Manet

- Vincent van Gogh

- Georges Seurat, Erfinder des Pointillismus

- Anders Zorn

- Max Liebermann: Rembrandts Phantasie würde sich in Licht und Schatten verkörpern.

- Lovis Corinth

- Max Slevogt

- Käthe Kollwitz

- Max Beckmann

- Pablo Picasso

- A.R. Penck

- Gerhard Altenbourg

- Arnulf Rainer

- Horst Janssen

- Marlene Dumas

- William Kentridge

Literatur über Rembrandt

- Anja K. Sevcik (Hg.), Inside Rembrandt 1606-1669 (Ausst.-Kat. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, 1.11.2019–1.3.2020; Nationalgalerie Prag, 17.4.–30.8.2020), Petersberg 2019.

- Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Stephanie Buck, Jürgen Müller (Hg.), Rembrandts Strich (Ausst.-Kat. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, 14.6.-15.9.2019), London 2019.

Alle Beiträge zu Rembrandt

Hier findest du die → Rembrandt: Ausstellungen 2020

Hier findest du die → Rembrandt: Ausstellungen 2019

- Die Zu- und Abschreibungen von Rembrandts Werken ist noch immer im Fluss: John Smith listete im ersten Werkverzeichnis von Rembrandt 588 anerkannte Ölgemälde auf (1836). Wilhelm Valentiner steigerte 1923 die Zahl der Rembrandt-Gemälde auf ein Maximum von 714 Werken. Das ab 1968 forschende Team des Rembrandt Research Project fasste den Corpus mit 265 Gemälden. Im abschließenden sechsten Corpus-Band von 2015 listet Ernst van de Wetering durch einzelne Neufunde und mehrere Wiederzuschreibungen 324 Rembrandt-Originale. Im jüngst erschienenen Verzeichnis der Sämtlichen Gemälde von 2019 werden 329 Werke anerkannt.

- Schaeps und Van Duin 2019, S. 28–31.

- Damit beschäftigten sich: Van Straten 2005; Washington, Milwaukee und Amsterdam 2008/09; Schnackenburg 2016.

- Anja K. Sevcik (Hg.), Inside Rembrandt 1606-1669 (Ausst.-Kat. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, 1.11.2019–1.3.2020; Nationalgalerie Prag, 17.4.–30.8.2020), Petersberg 2019, S. 122.

- Stephanie S. Dickey, Van Dyck in Holland. The Iconography and its Impact on Rembrandt and Lievens, in: Vlieghe 2001.

- Rembrandt - Hoogstraten. Farbe und Illusion, hg. v. Sabine Pénot (Ausst.-Kat. Kunsthistorisches Museum, Wien, 8.10.2024–12.1.2025), Stuttgart 2024, S. 28.

- Jochen Sander in: Nennt mich Rembrandt (Ausst.-Kat. Städel 2021)

- Dies war die offizielle Erlaubnis, auch in Amsterdam Schüler einzustellen.

- Rembrandt - Hoogstraten, Wien 2024, S. 30.

- De Piles 1715, S. 421 und online https://warburg.sas.ac.uk/pdf/cbh785b2212197.pdf (eingesehen am 20.03.2019).

- Die Zu- und Abschreibungen von Rembrandts Werken ist noch immer im Fluss: John Smith listete im ersten Werkverzeichnis von Rembrandt 588 anerkannte Ölgemälde auf (1836). Wilhelm Valentiner steigerte 1923 die Zahl der Rembrandt-Gemälde auf ein Maximum von 714 Werken. Das ab 1968 forschende Team des Rembrandt Research Project fasste den Corpus mit 265 Gemälden. Im abschließenden sechsten Corpus-Band von 2015 listet Ernst van de Wetering durch einzelne Neufunde und mehrere Wiederzuschreibungen 324 Rembrandt-Originale. Im jüngst erschienenen Verzeichnis der Sämtlichen Gemälde von 2019 werden 329 Werke anerkannt.

- Schaeps und Van Duin 2019, S. 28–31.

- Damit beschäftigten sich: Van Straten 2005; Washington, Milwaukee und Amsterdam 2008/09; Schnackenburg 2016.

- Anja K. Sevcik (Hg.), Inside Rembrandt 1606-1669 (Ausst.-Kat. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, 1.11.2019–1.3.2020; Nationalgalerie Prag, 17.4.–30.8.2020), Petersberg 2019, S. 122.

- Stephanie S. Dickey, Van Dyck in Holland. The Iconography and its Impact on Rembrandt and Lievens, in: Vlieghe 2001.

- Rembrandt - Hoogstraten. Farbe und Illusion, hg. v. Sabine Pénot (Ausst.-Kat. Kunsthistorisches Museum, Wien, 8.10.2024–12.1.2025), Stuttgart 2024, S. 28.

- Jochen Sander in: Nennt mich Rembrandt (Ausst.-Kat. Städel 2021)

- Dies war die offizielle Erlaubnis, auch in Amsterdam Schüler einzustellen.

- Rembrandt - Hoogstraten, Wien 2024, S. 30.

- De Piles 1715, S. 421 und online https://warburg.sas.ac.uk/pdf/cbh785b2212197.pdf (eingesehen am 20.03.2019).

![Claude Monet, Nymphéas [Seerosen], Detail, 1916–1919, Öl auf Leinwand, 200 x 180 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler, Foto: Robert Bayer)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Claude-Monet-Seerosen-Detail-Beyeler-778x500.jpg)