Anselm Kiefer

Wer ist Anselm Kiefer?

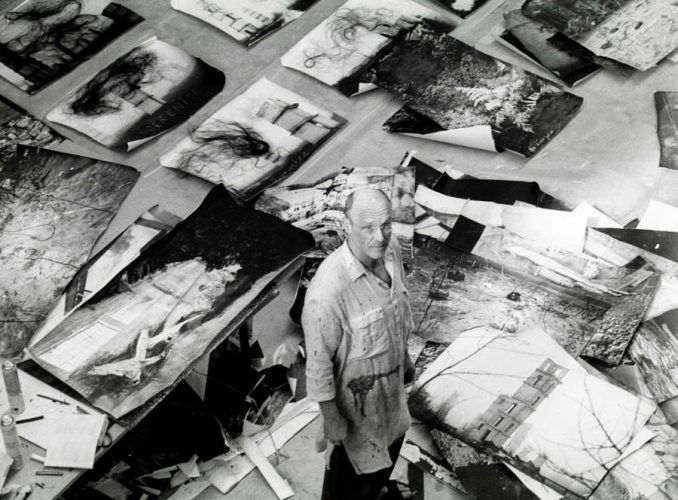

Anselm Kiefer (*8.3.1945, Donaueschingen) ist ein deutscher Maler, Druckgrafiker und Buchkünstler der Gegenwart (→ Zeitgenössische Kunst).

Anselm Kiefer provozierte bereits als Student Ende der 1960er Jahre Skandale, indem er das Schweigen über die NS-Vergangenheit brach. Bereits 1973 zeigte sich Kiefers Wunsch, nicht nur im Medium Malerei zu arbeiten, sondern diese Gemälde installativ einzusetzen. Er malte eine Serie, in der er Geschichte, Religion und die alten Mythen der Germanen sowie deren Symbole dem kollektiven Gedächtnis entnahm. Es finden sich Siegfried, Notung, die Nibelungen-Sage (13. Jahrhundert) in der Fassung von Richard Wagner (z. B. Brünhilde und Grane), die von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke missbraucht wurden. Im blutgetränkten Teutoburger Wald brennen ewige Flammen, und Satan kriecht in Form einer Schlange und eines Unendlichkeitssymbols in „Resurrexit“ (1973). Die Doppeldeutigkeit der zerstörenden und reinigenden Flammen fasziniert Kiefer bis heute, hat er sich doch in „Athanor“ als kosmisches Feuer der Alchimisten wieder aufflackern lassen.

Den Lebenskreislauf, die Verbindung von allem mit allem in Universum, die Vergänglichkeit sind seit einigen Jahren die wichtigsten Themen des einst so skandalumwitterten Malers, Bildhauers, Installationskünstlers. Während er sich am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn für die Geschichte, und hier vor allem die verdrängte, verschwiegene Geschichte Nazi-Deutschlands, interessierte, sind es seit Ende der 1980er Jahre Kabbala, Alchimie, Mythen und Erklärungen der Weltschöpfung. Die Verwendung von Blei wurde Kiefers Markenzeichen.

Seit dem 23.1.2018 ist Anselm Kiefer österreichischer Staatsbürger.

Hier findest Du die wichtigsten → Anselm Kiefer: Ausstellungen 2024

Kindheit

Anselm Kiefer wurde am 8. März als Sohn des Kunstlehrers Albert Kiefer und dessen Ehefrau Cilly im Luftschutzkeller eines Krankenhauses in Donaueschingen (Baden-Württemberg) geboren. Deutschland lag in Schutt und Asche, weshalb der Künstler, wie er immer wieder gerne erzählt, seine Kindheit in Ruinen verbrachte. Bis heute findet er sie schön (→ Anselm Kiefer im Gespräch mit Anton Zeilinger in der Albertina).

„Als ich geboren wurde, war ich im Krankenhaus mit meiner Mutter im Keller. Und dann wurde in dieser Nacht unser Haus bombardiert. Wenn sie nicht im Krankenhaus gewesen wären, wären sie tot, ich eingeschlossen. Es ist interessant, nicht wahr? Und dann hatte ich als Kind keine Spielzeuge – kein Spielzeug. Also habe ich all diese Häuser mit den Ziegeln der Ruine gebaut. Ich hatte alles, was ich wollte. Weil meine Familie in das Haus neben diesem zerbombten Haus gezogen war. Ich war neben den Ruinen, es war fantastisch. Als Kind urteilt man nicht. Man nimmt, was es ist, und behält es. Für mich war es keine Katastrophe. Es waren meine Spielsachen.“1 (Anselm Kiefer, 2023)

1951 zog die Familie ins badische Ottersdorf. Im nahegelegenen Rastatt besuchte Kiefer das Gymnasium. Sein Vater förderte ihn früh, weshalb er 1963 den Jean-Walter Preis und ein Reisestipendium gewann. Anselm Kiefer entschied sich, auf den Spuren von Vincent van Gogh von Paris nach Lyon und weiter nach Arles zu gehen. Er führte ein Reisetagebuch mit vielen Skizzen.

Ausbildung

Im Jahr 1965 nahm Anselm Kiefer ein Studium der Rechtswissenschaften und Romanistik in Freiburg im Breisgau auf, das er jedoch nicht abschloss.

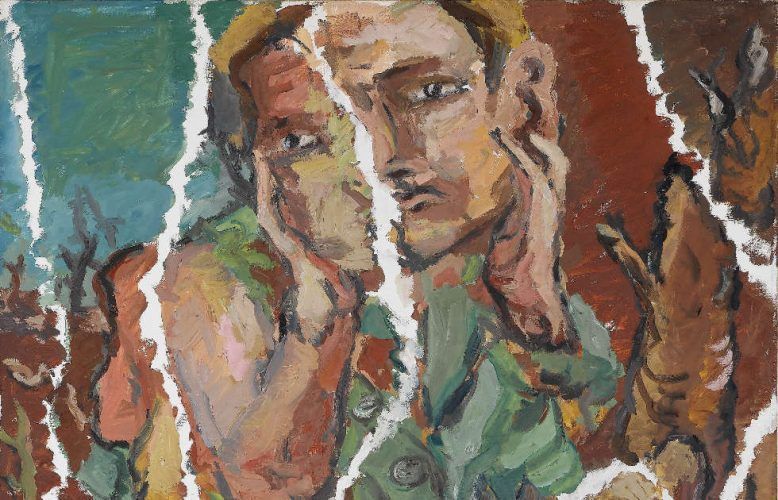

Hitlergruß, „Okkupation“ und „verbrannte Erde“

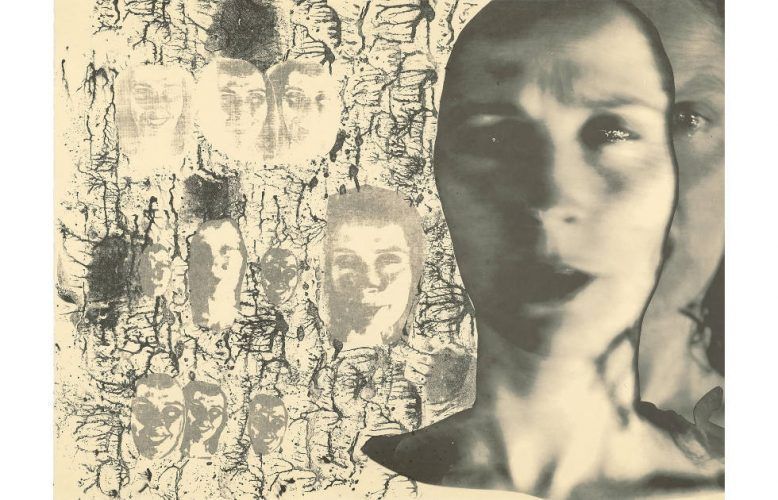

Schon als Student erregte Anselm Kiefer die Aufmerksamkeit seiner Professoren, als er 1969 mit der fotografischen Dokumentation der Performance „Besetzungen“ (Sommer/Herbst 1969) sein Studium abschließen wollte. Um „konzeptuell die Identifikation mit den Tätern zu simulieren“2, führte er in der Wehrmachtsuniform seines Vaters in der Schweiz (Bellinzona, Küsnacht), Holland, Frankreich (Montpellier, Sète und Arles), Italien (Rom, Paestum, Pompeij, Caprarola) (parodierend) den Hitlergruß aus.

In der Serie „Heroische Sinnbilder“ verwendete er diese Fotografien als Vorlagen und verband sie mit der romantischen Tradition von Caspar David Friedrich und Karl Friedrich Schinkel. Die Arbeit rief einen Skandal hervor und wurde von der Mehrheit der Professoren abgelehnt. Nur Peter Dreher und Rainer Küchenmeister, die als Kommunisten deportiert waren, standen Kiefer in dieser Auseinandersetzung bei. Kiefer publizierte eines der ersten Bücher „Unfruchtbare Landschaften“, „Für Jean Genet“ und „Heroische Sinnbilder“.

Auch Joseph Beuys, bei dem er sein Kunststudium in Düsseldorf fortsetzte (1969─1972) zweifelte nicht an Kiefers kritischer Absicht bei dieser Aktion. Die in diesen Jahren entstandenen Gemälde und Bücher reagieren auf das kulturelle und historische Erbe, das Schweigen der Massen, auf die kollektive Schuld, die Zerstörungskraft des Krieges. Seine erste Einzelausstellung hatte Kiefer in der Galerie am Kaiserplatz in Karlsruhe (1970).

Werke

Das Werk Anselm Kiefers lässt sich grob in zwei Phasen teilen: Der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit mit radikalen Mitteln seit 1969 und ab Mitte der 1980er Jahre die Hinwendung zur Spiritualität der jüdischen und indischen Kultur. Immerhin praktiziert Kiefer seit Jahrzehnten Yoga, liest die Kabbala, interessierte sich für Physik und Alchimie gleichermaßen, denkt in Bildern. Vielleicht steht hinter all der Sehnsucht nach vorwissenschaftlichen Zeiten und Kulturen, der Verlust der kosmischen Erfahrung, der ewigen Suche nach der Einheit zwischen Mensch und Umwelt, schlussendlich nach dem Sinn des Lebens.

Germanische Mythen

Im Jahr 1971 zog Anselm Kiefer nach Odenwald, wo er sein Atelier in einem ehemaligen Schulhaus in Hornbach einrichtete. Er nnahm an der Aktion „Überwindet endlich die Parteiendiktatur“ von Joseph Beuys und etwa 50 seiner Schüler:innen im Wald von Grafenberg in der Umgebung von Düsseldorf teil. Das Ziel war, einen Teil des Waldes, der für einen Tennisclub gefällt werden sollte, zu schützen. Gleichzeitig arbeitete Kiefer mit germanischer Mythologie und dem Geist des Waldes.

Schon früh, nämlich im Jahr 1973, zeigte sich Anselm Kiefers Wunsch, nicht nur im Medium Malerei zu arbeiten, sondern diese Gemälde installativ einzusetzen. Er malte eine Serie, die er am Dachboden der Schule in Hornbach (in der Nähe von Odenwald) aufstellt. Kiefer verband in ihnen Geschichte, Religion und die alten Mythen der Germanen, deren Symbole er dem kollektiven Gedächtnis entnahm. Es finden sich Siegfried, Notung, die Nibelungen-Sage (13. Jahrhundert) in der Fassung von Richard Wagner (z. B. Brünhilde und Grane), die von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke missbraucht wurden. Es brennen im blutgetränkten Teutoburger Wald ewige Flammen und Satan kriecht in Form einer Schlange und eines Unendlichkeitssymbols in „Resurrexit“ (1973). Die Doppeldeutigkeit der zerstörenden und reinigenden Flammen fasziniert Kiefer bis heute, hat er sich doch in „Athanor“ als kosmisches Feuer der Alchimisten wieder aufflackern lassen.

Im gleichen Jahr malte Anselm Kiefer auch die vier Gemälde mit dem Titel „Der Parsifal-Raum“ (1973), die sich heute in der Tate Modern, London (3) und im Kunstmuseum Zürich befinden. Der Titel bezieht sich auf die letzte Oper von Richard Wagner (für Bayreuth) und das Epos des 13. Jahrhunderts von Wolfram von Eschenbach (nach Perceval de Chrétien de Troyes). Die Legende erzählt vom Schicksal des Heiligen Grals, dem Kelch, aus dem Christus während des Letzten Abendmahls trank, vermischt mit orientalischen und okzidentalen Einflüssen, heidnischem wie christlichem Gedankengut. Kiefers vier Gemälde sind zeigen allesamt den Dachboden der Schule in Walldürn-Hornbach, den der Künstler in sein Atelier verwandelt hatte. Kiefer nutzte die Technik des Holzschnitts, wobei er die Planken auf lange Papierbahnen eindrückte und diese dann auf die Leinwand klebte. Das Gebälk, die braunen Planken scheinen nicht zur hochdramatischen Geschichte zu passen. Inmitten des verlassenen Dachstuhls plötzlich ein Schwert, Notung, mit Heiligenschein und Blutstropfen. Die Namen der Protagonisten – Parsifal, Gamuret, Titurel, Amfortas, Klingsor und Kundry – erscheinen in Handschrift, während unten das Motto „Oh wunden-wundervoller heiliger Speer“ aus dem 1. Akt aus „Parsifal“ zitiert wird.

Der Galerist Michael Werner zeigte „Notung“, eine Einzelausstellung von Anselm Kiefer (1973 bis 1977, vertrat ihn bis 1979). Der Künstler arbeitete weiter über die Nibelungen von Richard Wagner und die Edda. Das Projekt wurde im Herbst 1974 im Goethe Institut/Provisorium in Amsterdam in der Gruppenausstellung „Bilanz einer Aktivität“ gezeigt3

Als das Avantgarde-Magazin „Interfunktionen“, herausgegeben von Benjamin Buchloh, 1975 eine Auswahl von Fotografien aus den „Besetzungen“ publizierte, riefen sie erneut einen Skandal hervor. Gleichzeitig arbeitete Kiefer an „Piet Mondrian – Unternehmen „Seelöwe““. Während eines dreimonatigen Aufenthalts in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom (1976) entstand u.a. „Donald Judd hides Brünhilde“. Evelyn Weiss und Dorothea von Stetten veröffentlichten 1977 die erste Monografie über Anselm Kiefer. Der Künstler publizierte „Nothung“ und nahm an der 6. Documenta in Kassel teil: „Metamorphosen der Bücher. Konzept-Bücher“, „Unternehmen „Seelöwe““ (1975) und „Die Überschwemmung Heidelbergs“ (1969).

Die Verwendung von Blei wurde sukzessive ein Markenzeichen von Anselm Kiefer. Im Jahr 1978 hatte er zwei Einzelausstellungen: „Anselm Kiefer: Bilder und Bücher“ mit „Wege der Weltweisheit“ (1976), „Noch ist Polen nicht verloren“ (1975) und „heroische Sinnbilder“ (1969-1971) in der Kunsthalle Bern sowie „Wege der Weltweisheit – Die Hermannsschlacht“ (12.5.-16.6.) in der Düsseldorfer Galerie Maier-Hahn.

Bilder zur deutschen Geschichte

Anselm Kiefers Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte setzt an zwei Punkten an: der Konstruktion der deutschen Nation im Zusammenhang mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon im 19. Jahrhundert und der Aneignung dieser Konstrukte durch die Nationalsozialisten. Besonders die Schlacht im Teutoburger Wald (auch Varusschlacht, 9 n. Chr.), in der drei römische Legionen samt Hilfstruppen unter Varus den Germanen unter ihrem Führer Arminius („Hermann, der Cherusker“) unterlagen, wurde im 19. Jahrhundert u. a. von Johann Gottlieb Fichte und Heinrich von Kleist als Vorbild für die aktuelle politische Situation gedeutet. Im Nationalsozialismus wurden Schlacht und Ort als Symbole für Mut und Kampfbereitschaft des deutschen Volkes propagandistisch eingesetzt. Bei Kiefer mutiert ein dunkler Wald, Blutspuren in Verbindung mit vielsagenden Namen – wie in „Varus“ (1976) – zum bedeutungsschwangeren Historienbild ohne Aktion.

Als 1980 Anselm Kiefer die BRD auf der 39. Biennale von Venedig4 (gemeinsam mit Georg Baselitz „Modell für eine Skulptur“ (1979-1980), Kurator Klaus Gallwitz) vertrat, schöpfte er aus der Nationalgeschichte und öffnete damit die Büchse der Pandora. Bereits seit 1974/75 hatte sich Kiefer in der Serie „Wege der Weltweisheit“ mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt, indem er vor einem Waldeinblick eine Vielzahl von Dichtern, Intellektuellen und Geistesgrößen der deutschen Geschichte versammelte, die allesamt eine unrühmliche Aktualität während der nationalsozialistischen Ära bekamen. Die Ausstellungen unter dem Titel „Verbrennen, Verholzen, Versenken, Versanden“ versammelte die Bilder „Deutschlands Geisteshelden“ (1973), „Parsifal“ und vier Versionen von „Wege der Weltweisheit: die Hermannsschlacht“. Damit provozierte Kiefer erneut einen Kunstskandal. Sein Werk begann internationales Echo auszulösen, während er national noch immer als „Skandalkünstler“ wahrgenommen wurde. Ist es möglich, die „Helden“ von ihrem Stigma zu befreien, sie zu rehabilitieren, wie es Kiefer bis heute erklärt?

Die Poesie von Ruinen?

Anfang 1980 arbeitete Anselm Kiefer mit den neoklassischen, faschistischen Architekturen von Paul Ludwig Troost, Wilhelm Kreis und Albert Speer, dem Lieblingsarchitekten Adolph Hitlers. Vor allem Speer ließ sich sowohl von der griechischen wie römischen Antike zu monumentalen Bauten anregen, in denen die Führungselite des Dritten Reiches die Nation zu neuer Größe führen sollte. In seinem Tagebuch entwickelte der Architekt die „Theorie vom Wert der Ruinen“, wonach seine Gebäude nach Tausenden von Jahren großartige und bewunderungswürdige Stätten bilden sollten. Genau diese Bauten erscheinen in den Gemälden von Kiefer als Ruinen, so wie sie nach den Bombardements der Alliierten zurückgelassen wurden. Kiefer malte die Halle der Neuen Reichskanzlei (1938) in „Innenraum“ (1981) als perfekt symmetrischen Raum, erneut kombiniert mit dem ewigen Feuer, aber als geschwärzte Ruine. Gleichzeitig stellt Kiefer die Frage, ob die schwierige Erinnerung an das Dritte Reich nicht durch die massiven Bombardements Deutschlands und das Wegfegen der nationalsozialistischen Symbolarchitektur gleichsam „erleichtert“ wurde. Keine Überreste vorzufinden, könnte ja auch bedeuten, dass diese Epoche leichter aus dem Gedächtnis gestrichen werden kann.

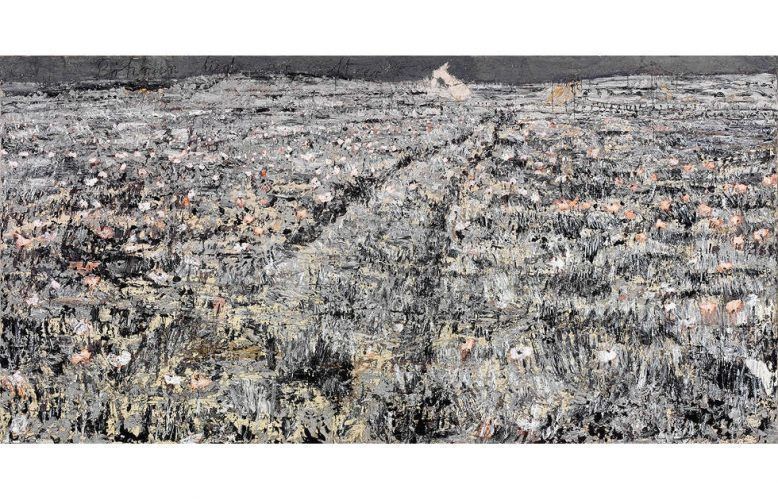

Gemalte Landschaften: Farbe und Blei

Anselm Kiefer benutzt schon lange keine Palette mehr, obwohl sich das klassische Motiv der Kunstausübung in seinem Werk durchaus nachweisen lässt. Die Palette erscheint dabei oft zwischen Himmel und Erde, an einer Kordel aufgehängt oder von einem Engel gehalten. Kiefer sucht damit auf das zerbrechliche Gleichgewicht der Schöpfung, zwischen dem Schöpfungsakt und der Zerstörung, hinzuweisen. Zu den Besonderheiten der Kiefer’schen Landschaften gehört ihre tendenzielle Unbestimmtheit zwischen einfacher Landschaft und historischem Ort.

Während die Palette in der Ölmalerei durchaus den Weg zur Spiritualität (Erhebung) weisen konnte, ist das von Kiefer verwendete Blei gänzlich erdgebunden, schwer und ein Symbol für die Schwierigkeit der Kunst, sich zu erheben. Als der deutsche Künstler 1978 begann, mit Metall zu arbeiten, änderte sich der Ausdruck seiner Landschaften erheblich. Blei wurde sein wichtigstes Material, als Material des Saturn und erster Stoff der Alchemie: Die Thematik der Alchemie tauchte in einigen Gemälden von 1983 auf, wie „Athanor“ (1983 und 1984). Zwei Jahre später erwarb Kiefer das Blei vom Dach des Kölner Doms, das er in einigen seiner Werke einsetzte, wie „Zweistromland. The High Priestess“.

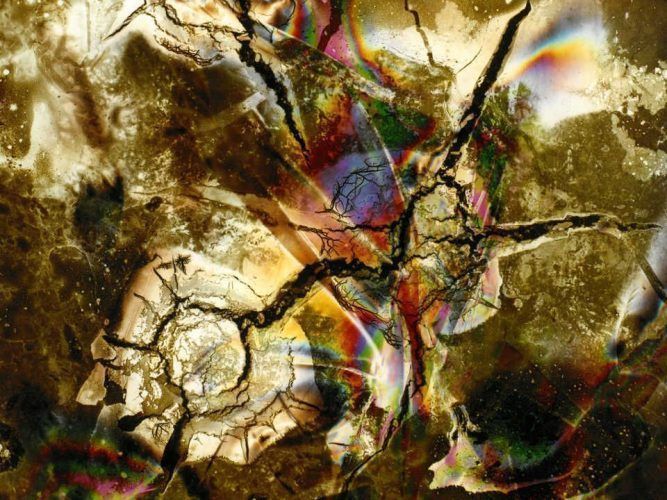

Alchemie des Glases

Wie Joseph Cornell oder auch Joseph Beuys und der Tradition der Kuriositätenkabinette arbeitet Anselm Kiefer an gefüllten Vitrinen. Im Centre Pompidou wird den 46 neuen, für die Retrospektive geschaffenen Mikrokosmen ein ganzer Saal gewidmet. Anselm Kiefer nennt sie „eine Akkumulation von Möglichkeiten“ und verbindet in ihnen Glas und Blei. Auf kleinem Format baut der Künstler seit den 1980er Jahren in Deutschland diese, wie er sie nennt, „alchemistischen Verwesung“ (→ Kunst und Alchemie), der ersten Zustand der Zersetzung der Materie, um den Philosophenstein zu realisieren. Erneut handelt es sich um kaum lesbare Zusammenstellungen des höchst belesenen Künstlers auf der Suche nach einer Ästhetisierung der Welt!

Geschichte und Trauerarbeit

Anselm Kiefer bereiste zwischen 1984 und 1990 Israel, und sah sich dort einmal mehr seiner Geschichtlichkeit und Trauer ausgesetzt. Die jiddische Kultur und das mündlich tradierte Gesetz des Talmud stellten für den aus Deutschland kommenden Künstler eine verlorene Kultur dar. Der Engel mit dem hebräischen Namen „Seraphim“ (1983–1984) ist im gleichnamigen Werk als unheilvolle Schlange am Fuß der Jakobsleiter dargestellt. Die Jakobsleiter wurde in den folgenden Jahren zu einem zentralen Thema in Kiefers Werk. Mit ihm öffnete er sich der hebräischen Sprache, die seither, und vor allem in Zusammenhang mit den Gedichten von Paul Celan, auf seinen Gemälden neben der deutschen stehen kann.

Seit 1995 tritt auch das Selbstbildnis des Künstlers wiederholt im Werk auf, meist langgestreckt in der Position eines Leichnams wie er im Hatha Yoga (Shavasana oder Leichenhaltung) bekannt ist. Darin verbindet sich die Darstellung von Tod und Wiedergeburt und ruft Assoziationen mit esoterischen Bildern, wie sie u. a. vom englischen Humanisten Robert Fludd verwendet wurden, hervor. Anselm Kiefer stellt eine Verbindung zwischen Sternenhimmel, Sonnenblumen, Welt und seiner Person her, die von Harmonie und Aufgehobensein geprägt ist.

Paul Celan und Anselm Kiefer

„Dein goldenes Haar Margarete

Dein aschenes Haar Sulamith

wir schaufeln ein Grab in den Lüften

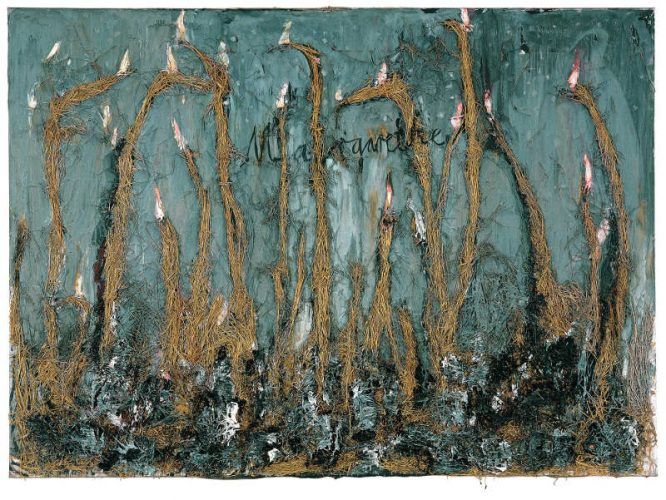

da liegt man nicht eng“ (Paul Celan, Todesfuge, 1945)

Während Theodor Adorno noch 1949 meinte, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, wäre barbarisch, machte der ehemalige KZ-Häftling Paul Celan (1920–1970) in Paris genau das: Er verfasste mit der „Todesfuge“ eines der eindrücklichsten Werke der deutschen Sprache5. Anselm Kiefer verehrt Paul Celan und Ingeborg Bachmann6 (1926–1973), denen die Neubewertung der deutschen Sprache zu verdanken ist. Celan produzierte in der „Todesfuge“ eine bildhafte Sprache, in deren Andeutungen und Symbolen der Massenmord in Auschwitz zum Ausdruck kommt. Von Bachmann übernahm Kiefer 1980 die Idee des „unbekannten Malers“7, den die Autorin als ihr anonymes Alter Ego, als „unbekannter Autor“, erfunden hat. Sie reagierte damit auf die Anonymisierung Heinrich Heines, dem jüdischen Autor der beliebten „Lied von der Loreley“.

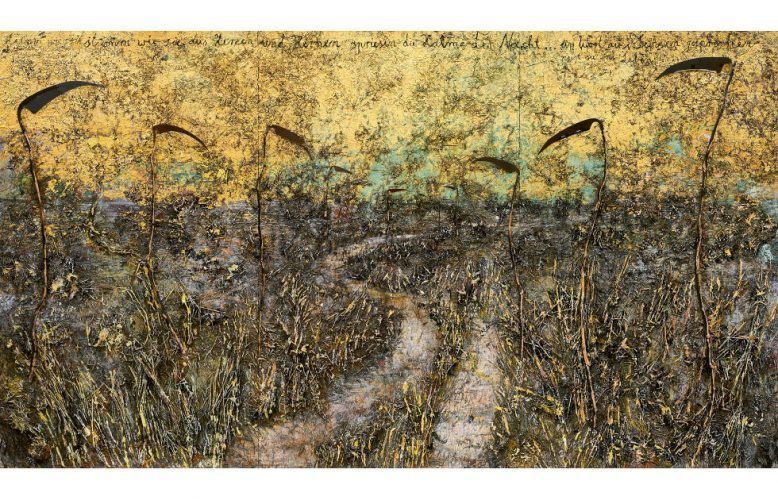

Auch in der Farbverwendung sehen die Kuratoren in Paris eine ständige Erneuerung und hängen das schwarze Gemälde „Für Paul Celan: Halme der Nacht“ (1998–2013) und die farbenfrohe Serie zu symbolistischen Gedichten von Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire gegenüber. Das Weiß der verbrannten Erde dominierte noch „Für Paul Celan: Aschenblume“ (2006) wie auch die verbrannten Bücher – Symbol für den Kampf totalitärer Regime gegen Kunst und Kultur. Doch nicht nur die Bücher auch die Landschaft musste sich während des Entstehungsprozesses einer Katharsis unterziehen. Für Kiefer handelt es sich dabei um eine „Transformation, nahe der mystischen Bedeutung von Feuer, der Phönix, der sich erneuert.“8

Kabbala

Die Gemälde „Margarethe“ (1981) und „Sulamith“ (1983) nach dem Gedicht von Paul Celan öffneten für Anselm Kiefer den Weg in Richtung Altes Testament und jüdische Erzählungen. Anfang der 1980er Jahre bereiste er den Nahen Osten, von Ägypten bis zum alten Mesopotamien. Er war auf der Suche nach alten Mythen und Glaubensüberzeugungen, mit Hilfe derer er sich von seiner eigenen Geschichte lösen konnte.

Um 1990 fand er in der kabbalistischen Mystik eine neue Inspirationsquelle. Fast möchte man meinen, dass diese Form der Spiritualität bis heute zu meditativen Arbeiten geführt hat. Anselm Kiefer hat eine besondere Vorliebe für die Tradition nach Rabbi Isaac Louria (1534–1572), nach der die Schöpfung in drei Phasen erfolgt sei: Tzimtzum (Rückzug Gottes), Schwirat ha-kelim (Bruch der Gefäße) und Tiqqun (komplizierter Prozess der Wiederherstellung der Welt aus Gut und Böse). Dieses Konzept beinhaltet eine Form des Unfertigen, was Anselm Kiefer auf den künstlerischen Schöpfungsakt – von Natur aus nicht perfekt – überträgt.

Für Madame de Staël: de l’Allemagne

Zu den jüngsten Werken Anselm Kiefers in der Retrospektive in Paris gehören Gemälde zu Madame Germaine de Staël, Republikanerin und wichtige Gegnerin von Kaiser Napoleon. Im Jahr 1808 bereiste sie Deutschland, wo sie Goethe, Schiller und Schlegel traf. In dem daraufhin entstandenen Buch „De l’Allemagne“ (1810 erstmals veröffentlicht und verboten, 1813 in London erschienen) zeichnete sie ein tiefgreifendes Porträt der deutschen Kultur und appellierte an einen Austausch im Bereich der Kunst. Ihr Ziel wäre es gewesen, eine neue Inspiration, einen neuen Stil anstelle der französischen Romantik zu etablieren. Der Begründerin der deutsch-französischen Freundschaft widmete Anselm Kiefer Gemälde und vor allem eine Druckgrafik-Serie, in deren Mittelpunkt der Rhein – Grenze und Verbindung gleichzeitig – steht.

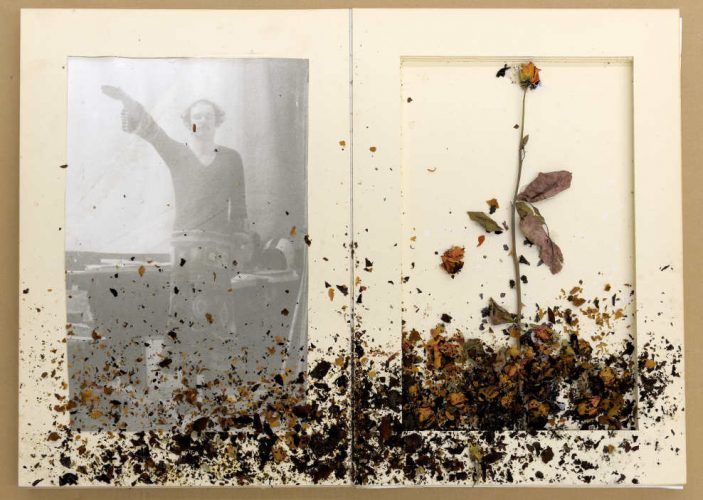

Arbeiten auf Papier: Bücher, Aquarelle, Holzschnitte

Im Vergleich zu den Gemälden und Installationen Anselm Kiefers sind seine Arbeiten auf Papier – mit Ausnahme der Künstlerbücher – bislang wenig beachtet worden. Als im Jahr 1998 das Metropolitan Museum ein Konvolut von 54 Aquarellen und Zeichnungen erwarb, die seit 1969 entstanden waren, fiel erstmals einer breiteren Öffentlichkeit auf, dass Kiefer auch in diesem Medium arbeitete. Wie auch das gemalte und installative Werk sind die Arbeiten auf Papier durch eine komplexe Technik gekennzeichnet. Der Künstler nimmt weg, überarbeitet, assembliert Materialien, die theoretisch nicht miteinander kompatibel sind, oder aquarelliert Blätter, die auf Gips montiert wurden. Die Themen seiner Malerei finden sich auch in diesen Werken wieder, wodurch sie zu wichtigen Schlüssel im Verständnis von Anselm Kiefers Kosmos werden. Die Aquarelle haben nicht die Funktion von Studien, sondern sind Überprüfungen, Ableitungen von aktuellen Arbeitsschritten, mit denen Kiefer das Erreichte überprüft.

Barjac

Im Jahr 1992 verließ Anselm Kiefer Deutschland und übersiedelte nach Barjac in Südfrankreich (in der Nähe von Nîmes). Er wählte eine alte Seidenweberei, die er „La Ribaute“ nannte und baute sie zu einem Gesamtkunstwerk aus. Auf 25 Hektar Land renovierte Kiefer das Hauptgebäude, baute Tunnel und Übergänge, ein Amphitheater, „Häuser“, die als Behälter seiner Werke dienen und Türme aus Beton. Der Rhythmus seiner Ausstellungen verlangsamte sich dadurch notgedrungen, da diese Phase auch durch neue Reisen über die ganze Welt gekennzeichnet ist (USA, Thailand, Australien und Indonesien).

- Anselm Kiefer - essence. Works from Collection Hans Grothe, Gustavsberg 2022.

- José Alvarez, Anselm Kiefer. Biographie, Paris 2021.

- Anselm Kiefer - field of the cloth of gold, Le Bourget 2021.

- Anselm Kiefer - pour Paul Celan (Ausst.-Kat. Grand Palais, Paris), Paris 2021.

- Baselitz, Richter, Polke, Kiefer: die jungen Jahre der Alten Meister, hg. v. Götz Adriani (Ausst.-Kat. Staatsgalerie Stuttgart, 12.04.-11.08.2019, Deichtorhallen Hamburg, 13.09.2019-05.01.2020), Dresden 2019.

- Anselm Kiefer. Die Holzschnitte, hg. v. Antonia Hoerschelmann (Ausst.-Kat. Albertina, Wien, 18.3.–19.6.2016), Ostfildern 2016.

- Cordula Meier, Anselm Kiefer – die Rückkehr des Mythos in der Kunst: eine kunstwissenschaftliche Betrachtung, Essen 2013.

- Anselm Kiefer dans la Collection Würth (Ausst.-Kat. Musée Würth France Erstein, 28.1.–25.9.2011), Künzelsau 2011.

- Anselm Kiefer, Himmelspaläste, München 2010.

- Anselm Kiefer - Europa (Ausst.-Kat. Villa Schöningen, Potsdam, Oktober 2010 bis Januar 2011), München 2010.

- Anselm Kiefer (Ausst.-Kat. Guggenheim Museum Bilbao, 28.3.–3.9.2007), Milano 2007.

Beiträge zu Anselm Kiefer

Hier findest Du die wichtigsten →

- Anselm Kiefer im Interview mit Jonathan Jones, in: The Guardian, 8.6.2023, https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/jun/08/anselm-kiefer-finnegans-wake-bombed (letzter Zugriff 3.10.2023).

- Sabine Schütz, Anselm Kiefer – Geschichte als Material. Arbeiten 1969–1983, Köln 1999, S. 24.

- Weitere Teilnehmer waren Jochen Gerz, Georg Baselitz, Sigmar Polke, Arnulf Rainer, André Thomkins, A. R. Penck und Markus Lüpertz.

- Erstmals fand unter dem Titel „Aperto 80“ eine kuratierte Gruppenausstellung, vorantwortet durch Achille Bonita Oliva und Harald Szeemann statt.

- 1948 erstmals auf Deutsch verlegt.

- „Ich mit der deutschen Sprache/ dieser Wolke um mich/ die ich halte als Haus/ treibe durch alle Sprachen.“

- Der Titel taucht erstmals in einem Aquarell aus dem Jahr 1980 auf. Siehe: Antonia Hoerschelmann, Anselm Kiefer (Ausst.-Kat. Albertina, Wien), Wien 2016, S. 102.

- Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 202.

- Anselm Kiefer im Interview mit Jonathan Jones, in: The Guardian, 8.6.2023, https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/jun/08/anselm-kiefer-finnegans-wake-bombed (letzter Zugriff 3.10.2023).

- Sabine Schütz, Anselm Kiefer – Geschichte als Material. Arbeiten 1969–1983, Köln 1999, S. 24.

- Weitere Teilnehmer waren Jochen Gerz, Georg Baselitz, Sigmar Polke, Arnulf Rainer, André Thomkins, A. R. Penck und Markus Lüpertz.

- Erstmals fand unter dem Titel „Aperto 80“ eine kuratierte Gruppenausstellung, vorantwortet durch Achille Bonita Oliva und Harald Szeemann statt.

- 1948 erstmals auf Deutsch verlegt.

- „Ich mit der deutschen Sprache/ dieser Wolke um mich/ die ich halte als Haus/ treibe durch alle Sprachen.“

- Der Titel taucht erstmals in einem Aquarell aus dem Jahr 1980 auf. Siehe: Antonia Hoerschelmann, Anselm Kiefer (Ausst.-Kat. Albertina, Wien), Wien 2016, S. 102.

- Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 202.

![Pablo Picasso, Die orangefarbene Bluse – Dora Maar [Le corsage orange – Dora Maar], 21.04.1940, Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm (Sammlung Würth, Foto: Volker Naumann, Schönaich © Succession Picasso/Bildrecht, Wien 2022)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Die-orangefarbene-Bluse-–-Dora-Maar-21.4.1940-778x500.jpg)