Maria Lassnig in der Albertina Überblicksschau zum 100. Geburtstag der österreichischen Malerin

Maria Lassnig (1919–2014) zählt mit Louise Bourgeois, Joan Mitchell und Agnes Martin zu den bedeutendsten Künstlerinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum hundertsten Geburtstag würdigt die Albertina Maria Lassnig mit einer umfassenden Retrospektive.

Maria Lassnig. Ways of Being

Niederlande / Amsterdam: Stedelijk Museum

6.4. – 13.8.2019

Österreich / Wien: Albertina

6.9.2019 – 1.12.2019

Die chronologische Hängung der großformatigen Gemälde setzt mit einem Raum abstrakter Kompositionen und ersten ungegenständlichen „Körperbewusstseinsbildern“ ein. Dass es dafür den Weg nach Paris brauchte, macht ein frühes Selbstporträt der Künstlerin deutlich: Dieses entstand, nachdem Lassnig 40 km zu Fuß nach Hause laufen musste, weil ein Bombenalarm ihre Zugfahrt von Wien nach Klagenfurt abrupt beendet hatte. Das „Selbstporträt expressiv“ (1945) changiert zwischen Malerei und Zeichnung, wie die Kuratorin Antonia Hoerschelmann betont. Mit der gleichwertigen Behandlung beider Elemente – der Linie wie der Farbe – hatte Maria Lassnig ihre Haltung schon früh gefunden. Zeitlebens erarbeitete Lassnig ihre Gemälde mit malerischen wie linearen Facetten. „Selbstporträt expressiv“ dokumentiert eine expressive, gestische Malerei, die so an der Wiener Akademie während der NS-Diktatur nicht gelehrt wurde. Das Widerspenstige und Unangepasste, das zu einem Charakteristikum ihres Werks werden sollte, bricht sich hier erstmals Bann. Gegenüber „Atlas“ „Woman Power“ (1979)

Abstrakt aber nicht ungegenständlich

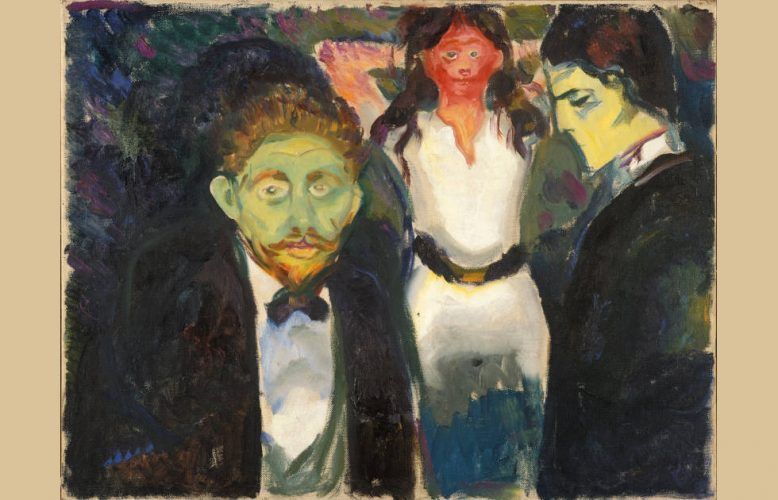

Der erste Raum in der Basteihalle ist der Pariser Phase gewidmet. Ein Blick in den Katalog, der gemeinsam mit dem Stedelijk Museum in Amsterdam entwickelt worden ist, zeigt, dass der abrupte Umschwung zu abstrakten oder stark abstrahierten Kompositionen eine kuratorische Setzung ist. Sparsam gesetzte Lineamente auf weißem Grund loten die Bildfläche aus. Malerische „Landschaften“ bringen Ende der 1950er Jahre die Bilder zum Brennen und experimentieren mit tachistischen Gestaltungsprinzipien. Allerdings: Mit Bildtiteln wie „Statische Meditation III“ (1951/52), „Kinderwagenform“ (1951) oder „Napoleon und Brigitte Bardot“ (1961) und „Große Knödelfiguration“ (1961/62) wird der selbstkritische und ironisch-humoristische Aspekt in Lassnigs Werk deutlich. Obschon sich die Künstlerin nie als Feministin empfand, muss wohl konstatiert werden, dass kein männlicher Kollege eine abstrakte Form mit einer Kinderwagen-Assoziation verbunden hätte. Im Fall von „Napoleon und Brigitte Bardot“ reagiert die Malerin offensichtlich auf das späte Werk von Pablo Picasso, das den Eros feiert (→ Museum Barberini: Picasso. Das späte Werk. Aus der Sammlung Jacqueline Picasso). Anstatt sich spirituellen Konzepten oder gestischer Malerei als Performance anzuschließen, kommen die Persönlichkeit, die inneren Sehnsüchte und Träume der Künstlerin über die „Hintertür“ ins Spiel.

Spiegelbilder des Inneren

Ab 1962 zeigen die Kompositionen Maria Lassnigs wieder Figuren, allerdings in stark verallgemeinerter Form, teils verstümmelt, an Kinderzeichnungen entfernt gemahnend. Desgleichen führt sie wieder einen Raum, ein Oben und Unten in den Bildern ein.1 Der Umzug 1968 nach New York versetzte Lassnig in eine „neue Welt“ mit TV-Sendungen rund um die Uhr, in Zellophan verpacktem Obst und Gemüse, einer amerikanischen Kunstszene, die von Pop Art, Konzeptkunst, Minimal Art, Performance Art und Land Art dominiert wurde. „Amerikanisches Stilleben mit Telefon“ (1971/72)

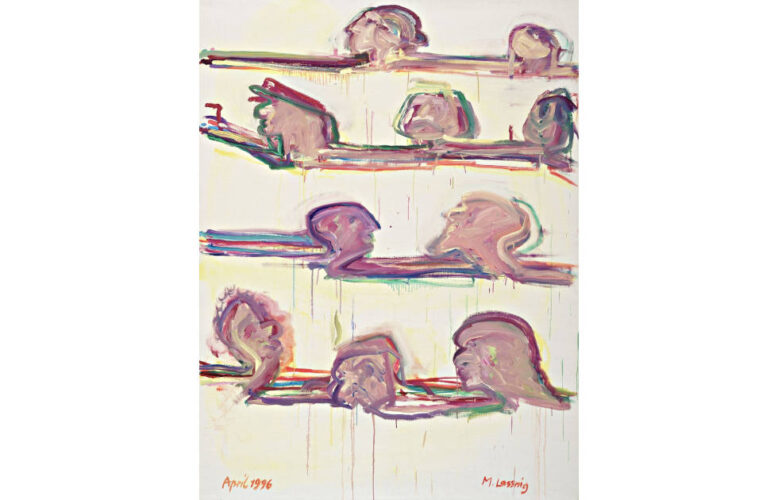

Als Malerin übte Maria Lassnig eine Technik aus, die vopn vielen Kritikern totgesagt wurde. In der künstlerischen Isolation wandte sie sich dem Trickfilm zu, schuf Auftragsporträts (von denen keines in der Albertina-Schau zu sehen ist) und entwickelte das Konzept der „Körperbewusstseinsbilder“ zu einem ersten Höhepunkt. Sie tritt als Laokoon im einsamen Kampf gegen die Schlange auf („Woman Laokoon“, 1976), wird von einem Tiger angefallen bzw. begattet („Mit einem Tiger schlafen“, 1975) und fühlt die Hände ihrer 1964 verstorbenen Mutter auf ihren Schultern, wie das bereits ikonische „Selbstporträt mit Stab“ (1971) zeigt. Maria Lassnig stellt immer wieder und auf spannende Weise sich selbst, ihre Erfahrungen, ihren Körper in das Zentrum ihrer Kunst. Auffallend ist auch ihre Palette, welche die Künstlerin um den schwierigen Farbton Türkis erweiterte, um zurück in Wien auch noch Lila- und Violetttöne aufzunehmen.

Die Unzeitgemäße

Zur Geschichte von Maria Lassnigs Kunst gehört unweigerlich, dass der internationale Durchbruch verhältnismäßig spät, nämlich erst in den 1980er Jahren, stattfand. Seit 1980 lebte die Künstlerin wieder in Wien. Hier wurde sie auf Betreiben der Wiener Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen, der Bundesministerin Hertha Firnberg und des Rektors Oswald Oberhuber an die Hochschule für angewandte Kunst in Wien berufen. Allerdings wurde Lassnig als erster Professorin in Österreich nicht die Klasse für Malerei anvertraut, sondern die Leitung der Meisterklasse Gestaltungslehre – experimentelles Gestalten (bis 1989). Unter ihrer Ägide wurde 1982 das Lehrstudio für experimentellen Animationsfilm eingerichtet. Gleichzeitig begannen sich Kuratorinnen und Kuratoren zunehmend mit Lassnigs expressiver Malerei auseinanderzusetzen: 1980 vertrat sie Österreich auf der Biennale von Venedig (gemeinsam mit VALIE EXPORT), 1982 war sie auf die documenta 7 eingeladen. Lassnigs erste große Retrospektive in Wien organisierte das Museum moderner Kunst 1985, auf die 1988 die Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreis folgte. Höhepunkt der öffentlichen Anerkennung zu ihren Lebzeiten war die Verleihung des Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk 2013.

In ihrer Malerei verarbeitete Maria Lassnig die Krisen ihrer Zeit – und in Ruhephasen ihr Körpergefühl. So finden sich Einflüsse der Kognitionswissenschaft und der Netzwerkanalyse, aber auch von Gewalt im TV, Golfkrieg, Aufarbeitung der Judenverfolgung im NS-Staat, Science-Fiction. Ende der 1990er Jahre reflektierte Lassnig in seiner Serie von „Illusionen“ ihre versäumten Heiraten, ihre versäumte Mutterschaft. Dass sie sich gleichzeitig auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigte, war dem Stedelijk wichtig (Katalog) aber nicht der Albertina. Die Wiener Ausstellung setzt auf den Existentialismus der Lassnig‘schen Bilder, ihre schonungslosen Selbstporträts als Akt, ihre Verletzlichkeit bei gleichzeitiger Stärke. Diese Ambivalenz – das Hin-und-hergerissen-Sein zwischen großem Selbstbewusstsein und zermürbender Versagensangst, wie sie Peter Pakesch, Leiter der Lassnig-Stiftung, beschreibt – ist in vielen Werken spürbar (→ Peter Pakesch: „Sie hatte sicher partiell Durchsetzungsprobleme“). Häufig begegnete ihr die Malerin mit beißender Selbstironie und entwaffnender Selbstanalyse. Dabei gelang es ihr, den Blick auf die Gesellschaft nicht zu verlieren, sehen doch viele Beobachtungen und Erfahrungen im gesellschaftlichen Kontext von Generationenfragen oder Geschlechterbeziehungen.

Was weiter?

„Was weiter?“ (2007) ist der Titel einer der letzten Arbeit von Maria Lassnig in der Albertina-Ausstellung anlässlich ihres 100. Geburtstags. Gemeinsam im Raum mit „Vom Tode gezeichnet“ (2011) und „Krankenhaus“ (2005) erzählt das späte Werk Maria Lassnigs von körperlichem Verfall, Krankheit und Siechtum, Tod. Sie verschloss weder ihre Augen noch ihr inneres Sensorium vor dem Unvermeidlichen und doch Unausgesprochenen, Ungedachten. Lassnig war sich ihrer eigenen Sterblichkeit äußerst bewusst und dachte in ihrer Malerei – aber auch dezidiert in Interviews – über den Tod nach. Indem sie sich der Präsenz des Todes aussetzte, konfrontiert sie das Publikum damit. Was weiter? Oder besser: Was bleibt? Eine grandiose Malerin!

Albertina: Maria Lassnig. Bilder

- Maria Lassnig, Kartoffelpresse, 1989, Öl/Lw (Albertina, Wien. Sammlung Batliner © Maria Lassnig Privatstiftung)

- Maria Lassnig, Mit einem Tiger schlafen, 1975, Öl/Lw (Albertina, Wien – Dauerleihgabe der Österreichischen Nationalbank © Maria Lassnig Privatstiftung)

- Maria Lassnig, Doppeltes Selbstporträt mit Hummer, 1979, Öl/Lw (Albertina, Wien – Dauerleihgabe aus österreichischem Privatbesitz © Maria Lassnig Privatstiftung)

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)