Maria Lassnig

Wer war Maria Lassnig?

Die österreichische Malerin Maria Lassnig (8.9.1919–6.5.2014) zählt heute zu den bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, schaffte jedoch erst spät, in den 1980er Jahren, ihren internationalen Durchbruch. Noch während des Zweiten Weltkriegs studierte sie an der Wiener Akademie Malerei - und interessierte sich bereits für den vom Regime diffamierten Expressionismus des Nötscher Kreises. Nach dem Krieg erprobte sie das Informel und Abstraktionen, die eine Nähe zu ihrem Freund Arnulf Rainer verraten. Doch schon bald verließ sie die Abstraktion der Nachkriegsavantgarde, um zu ihrem ureigensten Thema zurückzukehren: dem menschlichen Körper und das Selbstbildnis.

Während der 1960er Jahre lebte Maria Lassnig in Paris und während der 1970er Jahre in New York. Rgelmäßige Aufenthalte in Österreich (Kärnten und Wien) haben sie dennoch mit der österreichischen Kunstszene verbunden bleiben lassen. 1971 besuchte Lassnig in New York einen Kurs für Animationsfilm, ursprünglich mit der Intention, für Walt Disney tätig zu werden. In der Folge entwickelte die Malerin animierte, feministische Kurzfilme, in denen sie mit Witz und Ironie Geschlechterbildern zu Leibe rückte. Mit ihrer realistischen Malerei setzte sie sich jedoch von der New Yorker Avantgarde der 1970er Jahre deutlich ab, weshalb Maria Lassnig Ende der 1970er Jahre wieder nach Europa zurückkehrte.

Im Jahr 1980 wurde Maria Lassnig als erste Frau an eine deutschsprachige Kunstuniversität berufen. Bis 1997 unterrichtete Lassnig an der Angewandten Malerei und prägte eine Reihe von Studierenden. Während der 1980er Jahre vertrat die Malerin Österreich auf der Biennale von Venedig und hatte ihre ersten retrospektiv ausgerichteten Ausstellungen. In diesen Jahren entwickelte sie ihre so genannten Body-Awareness-Bilder, an denen sie bereits 1963 zu arbeiten begonnen hatte, von Körpergefühlsanalysen zur Einfühlung in die Verbindungen im Körper allgemein.

„Ich nannte meine Body-awareness-paintings zuerst 'introspektive Erlebnisse', später nannte ich sie überhaupt nicht mehr, als ich, meine Knödel und Quadrate als 'Selbstporträts' behauptend, nur Hohn erntete. Ich male Body-awareness seit dem Beginn meiner Malerei, sie ist als ideale Kunstbetätigung zu empfehlen, weil sie nie zu erschöpfen ist.“1 (Maria Lassnig)

Ausbildung

Die 1919 geborene Kärntnerin Maria Lassnig erhielt zwischen 1937 und 1941 eine Ausbildung zur Volksschullehrerin und arbeitete in einer Volksschule im abgelegenen Kärntener Metnitztal, bevor sie sich entschloss, Malerin zu werden.

Daraufhin studierte sie vom Wintersemester 1940/41 bis 1945 Malerei an der Wiener Akademie. Professor Wilhelm Dachauer (1881–1951) kritisierte ihre Gemälde und warf die gebürtige Kärntnerin aus seiner Klasse. Daraufhin trat sie in die Klasse von Ferdinand Andri (1871–1956) ein und studierte Aktzeichnen bei Herbert Boeckl (1894–1966).

Im nationalsozialistischen Wien zeigte Lassnig sich als politisch weitgehend unreflektierte Studentin und erhielt auch

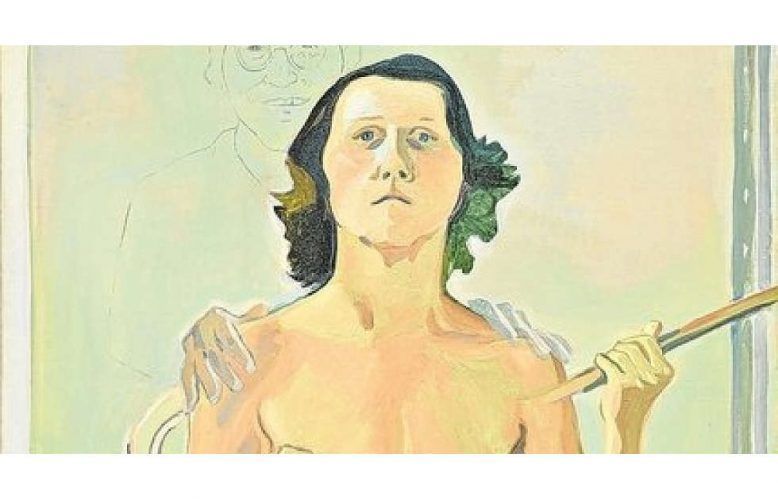

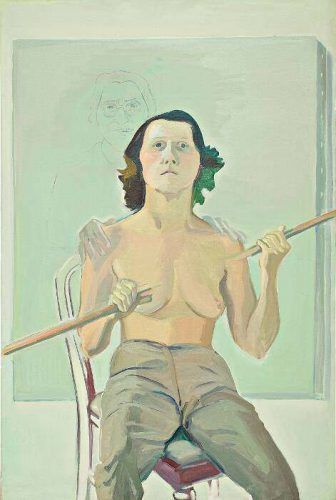

diverse Stipendien. Da alles Moderne „weggeschlossen“ wurde, musste sie sich das „Farbsehen selbst erarbeiten“. Ein Besuch beim Kärntner Maler Franz Wiegele (1887–1944) hatte die Malerin 1942 auf die Spur des vom NS-Regime verbotenen Expressionismus gebracht. Die Werke von Wiegele und Boeckl übten die wichtigsten frühen Einflüssen auf die Selbstfindung der Künstlerin aus. Bereits im Jahr 1945 zeigt sich Maria Lassnig in einem frühen Selbstbildnis als zeichnender Akt mit Kette um den Hals: Bewusst weiblich, man könnte sich an vergleichbare Selbstanalysen von Paula Modersohn-Becker erinnert fühlen, inszeniert sich Lassnig am Ende ihrer künstlerischen Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien und am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Bild entstand, nachdem sie, aus Wien kommend, den Zug wegen eines Bomenalarms verlassen und zu Fuß nach Klagenfurt gehen musste. Das Selbstporträt zeigt eine ausgesprochene Gleichwertigkeit von Malerei und Zeichnung, die für die folgenden Jahrzehnte wichtig bleiben wird.

Nach Abschluss ihres Studiums kehrte Maria Lassnig nach Klagenfurt zurück. Ihr Atelier war zwischen 1945 und 1950 ein Treffpunkt von Künstlern und Schriftstellern. Das „Selbstporträt expressiv“ (1945) zeigt deutlich die Auseinandersetzung der Malerin mit der österreichischen expressiven Tradition. In der Klagenfurter Galerie Kleinmayr fand 1949 Lassnigs erste Einzelausstellung mit Gemälden und Zeichnungen statt (→ Maria Lassnig: Zeichnungen und Aquarelle).

Informel

Für die Entwicklung von Lassnigs Werk war die zweite Hälfte der 1940er Jahre von entscheidender Bedeutung. Zum einen lernte die Malerin 1947 Arnulf Rainer (*1929) kennen, mit dem sie eine Beziehung einging. Ein Jahr später fertigte sie erste Body-Awareness-Zeichnungen an. Doch bevor Lassnig zu ihren Körperbewusstseinsbildern kam, schuf sie ab 1950 surrealistisch beeinflusste Zeichnungen und Drucke. Für kurze Zeit schloss sich Lassnig der so genannten Hundsgruppe an, die Rainer mitbegründet hatte. Die Vereinigung war stilistisch vielfältig und zählte u.a. informell arbeitende, abstrakte Maler wie Wolfgang Hollegha (*1929) und Josef Mikl (1929–2008) zu ihren Mitgliedern.

Insgesamt drei Reisen führte das Künstlerpaar nach Paris, wo sie André Breton, Paul Celan und Gisèle Celan-Lestrange sowie Benjamin Péret und die tschechische Künstlerin Toyen (Marie Cermínová) kennenlernten. Toyen führte Marie Lassnig in den Surrealismus ein, den die Malerin als „Befreiung von der Tradition“ empfand“.

Bei ihrem zweiten Besuch 1951 sah sie die Ausstellung „Véhémences Confrontées“ in der Galerie Nina Dausset. Die dort gezeigten informellen und abstrakt-expressionistischen Arbeiten von Künstlern wie Willem de Kooning (1904–1997), Hans Hartung (1904–1989), Jackson Pollock (1912–1956) und Wols (1913–1951) hinterließen bei ihr nachhaltigen Eindruck. Während der frühen 1950er Jahre entstanden Flächenteilungsbilder, in denen sie sich zwar das Vokabular des Informel zueigen machte jedoch nicht dessen Grundlagen wie Gestik, Kalligrafie oder ungezügelte Aktion (→ Abstrakter Expressionismus | Informel).

Maria Lassnig malte unter Einfluss des Informel „(Knödel-)Selbstporträts“ sowie erste „Körperwahrnehmungsbilder“ wie „Körpergehäuse“ (1951). Sie nutzte dafür eine reduzierte Palette und deutete mithilfe der Bildtitel die Striche und Balken in Körper um. In Reaktion auf die Ausstellung in der Galerie Nina Daudet organisieren Lassnig und Rainer im Künstlerhaus Klagenfurt die Schau „Junge unfigurative Malerei“, an der sie auch selbst teilnahmen. Die abstrakte Phase dauerte jedoch nur kurze zwei Jahre und sind von einem subjektiv gefärbten Konstruktivismus geprägt. Ihre erste Einzelausstellung fand 1952 in der Artclubgalerie in Wien statt. Dennoch absolvierte Lassnig von 1954 bis 1957 ein Zweitstudium an der Akademie der bildenden Künste in Wien.

„Ich trete gleichsam nackt vor die Leinwand, ohne Absicht, ohne Planung, ohne Modell, ohne Fotografie, und lasse entstehen. Doch habe ich einen Ausgangspunkt, der aus der Erkenntnis entstand, daß das einzig wirklich Reale meine Gefühle sind, die sich innerhalb des Körpergehäuses abspielen: physiologischer Natur, Druckgefühl beim Sitzen und Liegen, Spannungs- und räumliche Ausdehungsgefühle – ziemlich schwierig darstellbare Dinge.“2

Konstruierte Körper

Zwischen 1955 und 1958 malte Maria Lassnig kleine, kubistisch beeinflusste Gemälde, auf denen Körper und Köpfe auf Farbflächen reduziert sind. Diese trug die Malerin mit dem Malspachtel auf. Die bevorzugte Farbigkeit setzt sich aus tonigen Grüntönen zusammen, die erst Ende der 1950er Jahre buntfarbigen Aquarellen Platz machte. Die Farbigkeit von Lassnigs Kunst ist an der Theorie des Expressionismus geschult: Die Künstlerin sprach von „Schmerz- und Qualfarben“, von „Nervenstrang- und Krebsangstfarben“. Wenn Maria Lassnig auch 1956 in einer Gruppenausstellung der Wiener Galerie nächst St. Stephan (neben vier männlichen Künstlern, darunter Rainer und Mikl) beteiligt war, so wird sie heute nicht zur Gruppe von St. Stephan gezählt – zu sehr ist diese lose Verbindung durch das maskuline Künstlerbild geprägt.

„Körpergehäuse: Als meine informelle Zeit in Gefahr war, in sterile Abstraktion auszuarten, hatte ich ein großes Verlangen, saftige Realitäten zu malen. Unter Verzicht auf die physiognomischen Wichtigkeiten der Augen, Nase, Mund, wurde der Kopf in Raumteile zerlegt, die Farbflächen der absoluten Graus wurden zu Wangenschildern, zu Stirnschildern, Halszylindern ausgebreitet und dem Hintergrund vorgesetzt. Weil der weiche Pinsel diesen harten Schnitten nicht entsprach, wurde das Palettmesser verwendet.“3 (Maria Lassnig 1985)

Körpergefühls-Bilder

„Einsamkeit des Kritischen, Unvermögen der Ausbeutung eines anderen, Meditation und Ansetzen eines wissenschaftlichen Skalpells an einem willigen Objekt, dem Selbst.“4 (Maria Lassnig über ihre Körperbewusstseinsbilder, 1977)

Zehn Jahre nachdem Maria Lassnig zum ersten Mal über die Frage nachgedacht hatte, wie sie ihr Körpergefühl in ein Bild umsetzten könnte, schuf sie 1958 erste farbintensive Körpergefühls-Aquarelle. Lassnig empfand ihren Körper als Gehäuse, wie viele Bildtitel aus den 1950er Jahren wie auch Kommentare der Künstlerin belegen. Doch einfach ihre Hülle zu repräsentieren, war der Malerin nicht genug. Sie setzte „die im Körper vorhandenen Druck- und Spannungsverhältnisse“ und das „innere Körperdrama“5 bildlich um. Gleichzeitig gestaltete sie weiterhin informelle, gestische Ölbilder auf Leinwand. Unter den Werken dieser Umbruchsphase nimmt das Gemälde „Dicke Grüne“ (1961) eine Schlüsselstellung ein, verbindet die Malerin darin doch eine auf dem ersten Blick abstrakte Gestaltung mit einer Körperdarstellung, die durch den Bildtitel markiert wird.

Lassnig empfahl auch später noch ihren Studentinnen und Studenten, während des Malens nicht auf die Leinwände zu blicken. Zu sehr würde das Gesehene von den Empfindungen ablenken. Sie selbst richtete während der Arbeit ihren Blick nach innen, um ihren Körper schlussendlich auf der Leinwand von außen „darzustellen“. Dass das Innenleben nicht immer von äußeren Einflüssen befreit ahrgenommen werden kann, war sich die Künstlerin schmerzhaft bewusst. Um sich möglichst auf sich selbst konzentrieren zu können, legte sich die Malerin neben der Leinwand auf den Boden und hörte beim Arbeiten – auch mit geschlossenen Augen – in sich hinein. Das Sehen selbst thematisierte Maria Lassnig, indem sie – vor allem in den folgenden Bildern der 1970er Jahre – Apparaturen des Sehens wie Augenklappen oder Brillen darstellte oder den Augenbereich einfach aussparte. Im Gegensatz zur Überzeugung, dass die Augen Fenster zur Seele wären, entwickelte Lassnig das Konzept, dass sie gefühllos wären und daher nicht zwangsläufig motivisch wichtig.

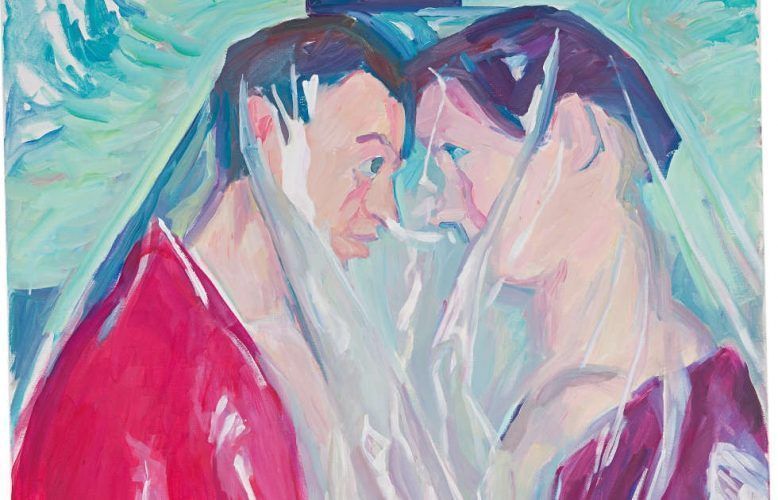

Von 1960 bis 1968 lebte Maria Lassnig erneut in Paris. Es entstanden konstruktive Raumbilder, Körpergefühls-Figurationen („Strichbilder“). In die „Körperbewusstseinsbilder“ führte sie 1963 Deformationen und Merkmale von Tieren oder Ungeheuern ein. Damit erweiterte sie die „Strichbilder“ zu „narrativen Strichbilder“. Gemäß ihrer Überzeugung, dass eine Figur auf der Leinwand noch keine Geschichte erzählt, zwei Figuren jedoch eine solche bilden und mehrere sich zu einem Theater zusammenfinden, erweiterte sie den Blick auf sich selbst um den Blick auf die Gesellschaft. Das Blick nach Innen wird um das Sehen ergänzt. Allerdings können beide Perspektiven in den Figuren zusammenfließen, weshalb die monströsen Figuren manchmal miteinander verschmolzene Münder und Nasen haben können.

Der Tod ihrer Mutter im Jahr 1964 traf die Künstlerin tief. Ihre Trauer verarbeitete sie in der Serie „Beweinungsbilder“.

„Wenn ich nicht sagen würde, daß das Körperbilder sind, würden es die Leute nicht wissen. Eigentlich ist es nur mein Bekenntnis, daß sie das als Körperbewußtsein auffassen müssen, weil ich sage, daß es das ist, aber sehen können sie das nicht, bei den richtigen Körpergefühlsbildern sehen sie es nicht. […] Im Unterschied zu meinen Kollegen ist es wichtig, daß ich sage, wovon ich in meinen Bildern ausgehe, welches der Ausgangspunkt ist. Ich habe das erfunden, ich habe das gefunden, und weil es so schwierig ist, war es für mich die Herausforderung. Ich verstehe gut, daß alle anderen das nicht sehen. Ich glaube, es ist für jemanden, der nichts von mir weiß nicht möglich, meine Bilder als Körpergefühlsbilder zu erkennen. Er sieht nur zerstückelte Wesen oder überhaupt nur Striche, die vielleicht manchmal mit etwas Realem enden.“6 (Maria Lassnig, 1995)

Amerikanischer Realismus: Lassnig in den USA

„Ich kam mit den Körperbewusstseinsbildern dort an. Die Amerikaner verstanden sie überhaupt nicht.“ (Maria Lassnig)

Jene Werkgruppe, die Maria Lassnig als „amerikanischen Realismus“ bezeichnete, entstand während der 1970er Jahre, als die Künstlerin hauptsächlich in New York City lebte (1968-1979). Sie wandte sich von den in den Sechzigern gefundenen abstrahierten und deformierten Körperbewusstseinsbildern ab und führte innere Wahrnehmung und realistisch wiedergegebene Körper zueinander. Damit reagierte die Künstlerin auf das Unverständnis ihrer amerikanischen Umgebung, war sie doch 1968 nach New York überseidelt. Dort fand sie sich in einer künstlerischen Umgebung, in der Pop Art, Performance, Aktionskunst und Feminismus, Medien- (Film, Video, Foto) und Konzeptkunst wie auch Land-Art zur Avantgarde gezählt wurden.

„Die Kamera kommt ja oft weiter als das menschliche Auge, z.B. auf einem Draht ins Innere des Magens, des Darmes etc. – aber sie kann nicht in meinen Geist hinein (in my mind) nicht dorthin wo Gedankenentstehen, weil diesen Ort die Wissenschaftler auch noch nicht gefunden haben. Die Mikrowelt der Millionen der Neuronen im Gehirn kann man sicher fotografieren, aber ihre Funktionen nicht. Malen aber schon. Ich wiederhole mich? Die Kamera kann nicht in meine Nervenbahn hinein, aber ich kann aus ihr heraus.“7 (Maria Lassnig in einem Brief an Hans Ulrich Obrist, 5.5.1996)

Im Jahr 1971 besuchte Lassnig einen Zeichentrickfilmkurs an der School of Visual Arts in New York, um bei Walt Disney Productions unterzukommen. Daraufhin begann sie auf der Grundlage ihrer „Körperbewusstseinszeichnungen“ Animationsfilme zu gestalten. Wenn die Künstlerin damit nicht nach Hollywood kam, so erzielt sie mit ihren selbst geschriebenen, gezeichneten und gesprochenen Kurzfilmen ziemlich rasch Anerkennung auf vantgarde-Filmveranstaltungen. Mit diesen Filmen kam Lassnig dem Feminismus der 1970er Jahre am nächsten, darunter „Selfportrait [Selbstporträt]“ (1971), für den Maria Lassnig mit dem New York State Council Arts Award ausgezeichnet wurde, oder „Chairs“ (1971), in dem sie die Verschmelzung von Mensch und Sitzgelegenheit durchspielte. Zusammen mit Martha Edelheit, Carolee Schneemann, Silvia Goldsmith und anderen gründete Lassnig 1974 „Women/Artist/Filmmakers, Inc.“. Die Gruppe organisierte Filmvorführungen unter anderem in Paris, Washington, New York, Wien und Brüssel.

„Alle meine realistischen Bilder, in denen meine Selbstportraits von außen gesehen dargestellt sind, und ihre Beifügung von Tieren und Gegenständen sind irrtümlich als KG = Körpergefühlsbilder aufgefasst worden. Wenn aber in einem KG-Bild ein realistischer Körpergegenstand oder sonst ein Gegenstand ein- oder beigefügt ist, so ist das eben eine Gegenüberstellung von außen gesehener Welt zur physischen Empfindungswelt.“8

Mit dem Kurzfilm „Art Education“ (1976) deutete sie berühmte Gemälde großer Männer der Kunstgeschichte

wie Michelangelo Buonarroti feministisch um. Gleichzeitig reflektierte Lassnig ihre prekäre Position als Künstlerin innerhalb des Kunstbetriebs in einer Serie von gemalten Selbstporträts, in denen sie ebenfalls Archetypen der westlichen Kunstgeschichte aufgriff – so in „Woman Laokoon“ (1976). Die Albertina in Wien richtete der Malerin 1977 ihre erste Retrospektive des grafischen Werks aus; ein Jahr später erhielt sie ein Stipendium des Berliner Künstlerprogramms, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

„Amerikanischer Realismus: Realismus wurde für mich ein Ausnahmezustand, Beweis für Zweifler meiner Fähigkeiten, Freude an der sinnlichen Außenwelt, Trauer über die Seltsamkeiten und Teilnahme am Weltgeschehen.“9 (Maria Lassnig)

Metamorphosen und Altersporträts

„Innerhalb und außerhalb der Leinwand: Was mich reizte, war aber gerade diese Schwierigkeit. [Der Körper] ist mehr oder weniger das am schwersten zu malende Sujet. Etwas, das man eigentlich nicht sieht.“10 (Maria Lassnig 2006)

1980, im Alter von 61 Jahren, vertrat Maria Lassnig Österreich auf der Biennale von Venedig (gemeinsam mit der damals 40-jährigen VALIE EXPORT) und kehrte nach Wien zurück. Auf Betreiben der Wiener Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen, der Bundesministerin Hertha Firnberg und des Rektors Oswald Oberhuber an die Hochschule für Gestaltung in Wien (heute: die Angewandte) berufen, wo sie bis 1989 die Meisterklasse Gestaltungslehre – experimentelles Gestalten bis 1989 leitete. Damit war Maria Lassnig die erste Professorin im deutschsprachigen Raum. 1982 richtete sie das erste Lehrstudio für experimentellen Animationsfilm ein, dessen erster Leiter Hubert Sielecki wurde. Während der 1980er Jahre setzte die öffentliche Anerkennung des Werks ein, wie sich an der exponentiell steigenden Zahl an Ausstellungen und Ehrungen nachweisen lässt, darunter Teilnahmen an der documenta 1982 und 1997 sowie 1985 die erste große Malerei-Retrospektive im Museum moderner Kunst/Museum des 20. Jahrhunderts, Wien.

„Ein Körpergefühl in plastische oder grafische Sprache zu übersetzen, ist nicht leicht, seine Ausbreitung auf bestimmte Grenzen und Formen beschränken zu wollen, ist ein Willkürakt, der seine Berechtigung nur in seiner jeweiligen Intensität, Originalität und Auswahl hat.“11 (Maria Lassnig, 1994)

In den Körperbewusstseinsbildern der späten Jahre thematisiert sich Lassnig als Frau in verschiedenen Rollen, in einer zunehmend technologisierten Welt, in einer kriegerischen Welt. Sie verschmilzt in der Serie „Küchen Krieg“ mit Küchengeräten („Selbstporträt mit Kochtopf“, 1995; „Küchenbraut“, 1988) oder stellt ihre Verwundbarkeit in Krankenhaus-Bildern („Krankenhaus“, 2005) zur Disposition. Vor den „Ereignissen der Außenwelt“, wie dem Ersten Golfkrieg, kapitulierte die Künstlerin nicht, sondern reagierte in Gemälden wie „Sensenmann“ oder „Kriegsfurie“ auf ihn. Mit der Werkreihe „Innerhalb und außerhalb der Leinwand“ (1984/85) nimmt die Malerin erneut das Thema Selbstporträt auf und steigert es noch durch eine Meta-Malerei. Lassnigs Bildtitel „Die innige Verbindung zwischen Maler und Leinwand“ (1986) ist durchaus wörtlich zu verstehen12.

„Ich arbeite an einer Form, die dem entspricht, dem irgendwie nahe kommt, aber eigentlich ist das fast unmöglich: Es vergeht von Sekunde zu Sekunde.“13 (Maria Lassnig im Gespräch mit Hanne Weskott im Februar und Juni 1995)

Ausstellungserfolge

Der nationale und internationale Erfolg von Maria Lassnig setzte mit ersten Ausstellungsbeteiligungen in den frühen 1980er Jahren ein und führte 1988 zur Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises (Bildende Kunst) an die Malerin. Zu den wichtigsten Ausstellungen während ihres Lebens zählten die Personalen im Stedelijk Museum Amsterdam (1994), Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris (1995), im mumok, Wien, im Museum Ludwig, Köln und in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München (2009), in der Neuen Galerie Graz (2012) sowie den Deichtorhallen Hamburg (2013). Im Jahr 2014 richtete das MoMA PS1, New York, der Wiener Künstlerin eine große Ausstellung aus (9.3.–7.9.2014).

Nach dem Roswitha Haftmann-Preis (2002) und dem Max-Beckmann-Preis (2004) erhielt Maria Lassnig auch den Goldenen Löwen für das Lebenswerk, Biennale Venedig (2013 → Maria Lassnig & Marisa Merz: Goldene Löwen 2013).

Tod

Kurz bevor Maria Lassnig 2014 im Alter von 94 Jahren verstarb, gründete sie die Maria-Lassnig Stiftung, die seither Museen bei der Organisation von Ausstellungen zur Seite steht und den Nachlass von Maria Lassnig erforscht und verkauft.

Maria Lassnig starb am 6. Mai 2014 in Wien. Sie wurde 94 Jahre alt.

Literatur

- Maria Lassnig. Wach bleiben, hg. v. Stefanie Kreuzer (Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bonn, 10.2.–8.5.2022), Köln 2022.

- Maria Lassnig – Ways of Being, hg. v. Beatrice von Bormann, Antonia Hoerschelmann, Klaus Albrecht Schröder (Ausst.-Kat. Albertina, Wien, 6.9.–1.12.2019; Stedelijk Museum, Amsterdam, 6.4.–11.8.2019), München 2019.

- Maria Lassnig, hg. v. Kasia Redzisz, Lauren Barnes (Ausst.-Kat. Folkwang Museum, Essen, 10.3.– 21.5.2017; Tate Liverpool, Liverpool, 18.5.– 18.9.2016), London 2016.

- Maria Lassnig. Die Feder ist die Schwester des Pinsels. Tagebücher 1943–1997, hg. von Hans Ulrich Obrist, Köln 2000.

- Maria Lassnig, hg. v. Wolfgang Drechsler (Ausst.- Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig), Wien 1999.

- Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle, hg. v. Hanne Weskott (Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 13.9.-26.11.1995; Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris; Kulturhaus der Stadt Graz, Ende September-Mitte November 1996), München 1995.

- Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle, hg. v. Galerie Ulysses (Ausst.-Kat. Galerie Ulysses), Wien 1992.

- Wolfgang Drechsler, Peter Gorsen, Maria Lassnig, Klagenfurt 1983.

- Maria Lassnig. Austria. Biennale di Venezia 1980, hg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst

(Ausst.-Kat. Biennale di Venezia), Wien 1980.

Beiträge zu Maria Lassnig

- Maria Lassnig. Austria. Biennale di Venezia 1980, hg. vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst (Ausst.-Kat. Biennale di Venezia), Wien 1980, S. 44.

- Maria Lassnig, Die Feder ist die Schwester des Pinsels. Tagebücher 1943 bis 1997, hg. v. Hans Ulrich Obrist, Köln 2000, S. 74.

- Maria Lassnig, Über die Kopfheiten (1985), in: Maria Lassnig. Die Feder ist die Schwester des Pinsels. Tagebücher 1943–1997, hg. von Hans Ulrich Obrist, Köln 2000, S. 25. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 30.

- Zit. n. Wolfgang Drechsler, Kontinuität und Wandel. Sieben Jahrzehnte Malerei, in: Beatrice von Bormann, Antonia Hoerschelmann, Klaus Albrecht Schröder (Hg.), Maria Lassnig – Ways of Being (Ausst.-Kat. Albertina, Wien, 6.9.–1.12.2019; Stedelijk Museum, Amsterdam, 6.4.–11.8.2019), München 2019, S. 9-15.

- Siehe: Kasia Redzisz und Lauren Barnes, Einführung: Der Körper entscheidet, in: Ausst.-Kat., S. 4–9, hier S. 4.

- Hanne Weskott (Hg.), Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle (Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 13.9.-26.11.1995; Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris; Kulturhaus der Stadt Graz, Ende September-Mitte November 1996), München 1995, S. 70.

- Zit. n. Maria Lassnig, Die Feder ist die Schwester des Pinsels. Tagebücher 1943 bis 1997, hg. v. Hans Ulrich Obrist, Köln 2000, S. 14.

- Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle, hg. v. Galerie Ulysses (Ausst.-Kat. Galerie Ulysses), Wien 1992, o. S.

- Maria Lassnig, Über die innige Verbindung von Maler und Malerei, in: Wolfgang Drechsler (Hg.), Maria Lassnig (Ausst.- Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig), Wien 1999, S. 9–33, hier: S. 9. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 30.

- Maria Lassnig und Jörg Heiser, Inside Out, in: Frieze, Nr. 103, Nov.–Dez. 2006, S. 123. Zitiert nach Ausst.-Kat., S. 31.

- Zit. n. Wolfgang Drechsler, Ihre Kunst ist ichbezogen. Maria Lassnig vom 26. März bis 24. Mai 1999 im 20er Haus), In: Neues Museum, Nr. 3-4, Wien 1999, S. 33–36, hier S. 34.

- Anna Fricke, Im Bilde sein Maria Lassnigs Metabilder, in: Ausst.-Kat., S. 18–24, hier S. 19.

- Maria Lassnig im Gespräch mit Hanne Weskott im Februar und Juni 1995, in: Josef Helfenstein, Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle 1946–1995 (Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern) Bern 1995, S. 38. Zitiert nach ebenda, S. 19.

![Pablo Picasso, Die orangefarbene Bluse – Dora Maar [Le corsage orange – Dora Maar], 21.04.1940, Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm (Sammlung Würth, Foto: Volker Naumann, Schönaich © Succession Picasso/Bildrecht, Wien 2022)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Die-orangefarbene-Bluse-–-Dora-Maar-21.4.1940-778x500.jpg)