Bacon – Giacometti in der Fondation Beyeler Freundschaft und Konkurrenz

Alberto Giacometti (1901–1966) und Francis Bacon (1909–1992) prägten – jeder auf seine Weise – die Kunst der Nahkriegszeit. Beide widmeten sich nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs der menschlichen Figur, besser der conditio humana. Als Freunde und Rivalen gleichermaßen bewunderten sie die Werke des anderen. In der Sammlung Beyeler befinden sich Giacomettis komplette Figurengruppe für die New Yorker Chase Manhattan Plaza und Bacons erstes sogenanntes schwarzes Triptychon „In Memory of George Dyer“ (1971).

Bacon – Giacometti

Schweiz / Riehen b. Basel: Fondation Beyeler

29.4. – 2.9.2018

Ausgehend von diesen Werken widmet die Fondation Beyeler Bacon und Giacometti die erste gemeinsame Ausstellung und beleuchtet ihre Beziehung zueinander. Obwohl ihr jeweiliges Schaffen auf den ersten Blick ganz unterschiedlich und eigenständig wirkt, zeigt die Ausstellung auch Gemeinsamkeiten und erstaunliche Parallelen.

„Dies ist der Mann, der mich mehr als irgendein anderer beeinflusst hat.“ (Francis Bacon über Alberto Giacometti)

Zwei traditionsbewusste Realisten

Bacon und Giacometti teilten den unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung der menschlichen Figur und sahen in der nach 1945 omnipräsenten Abstraktion keine Möglichkeit, ihre Konzepte zu vermitteln. Ihre Werke sind scharfsinnige und provokative Analysen existenzieller Nöte und Zwänge, von Einsamkeit und Schmerz, Sexualität und Gewalt, Leben und Tod. All das spiegelt sich am Körper, an Köpfen oder Fragmenten des Körperlichen. „Jeder“, so Catherine Grenier, „[versuchte] auf seine Weise, dem Körper in seiner maximalen Intensität Ausdruck zu verleihen: tiefes Schweigen und Unmöglichkeit der Verständigung bei Giacometti, Schrei und Friktionen des Fleisches bei Bacon.“1

- Alberto Giacometti und Francis Bacon, London 1965, Silbergelatineabzug (© Graham Keen)

Man könnte Bacon und Giacometti „antimodern“ schimpfen, fühlten sie sich doch der Tradition zugetan. Beide studierten, kopierten und paraphrasierten Alte Meister: Francis Bacon beschäftigte sich insbesondere mit der europäischen Malerei der Alten Meister und der Moderne, von Diego Velázquez und Rembrandt van Rijn bis Vincent van Gogh und Pablo Picasso. Giacometti seinerseits wandte sich neben moderner immer wieder außereuropäischer sowie antiker, besonders altägyptischer Kunst zu.

Wenn der Schrei auf die Stille trifft

Bacon und Giacometti interessierten sich für die Probleme der zweidimensionalen und dreidimensionalen Darstellung von Raum, wobei sie käfigartige Gebilde in ihre Werke einbezogen, um Figuren in ihrer Umgebung zu isolieren. Beide beschäftigten sich mit dem fragmentierten und deformierten Körper, und sie teilten eine Obsession für das Porträt und die damit verbundene Darstellung menschlicher Individualität. Jeder der beiden bezeichnete sich als „Realist“, obwohl Verfremdung zu den augenfälligsten Charakteristika beider Werke zählt. Denn obwohl sich Bacon und Giacometti immer auf die menschliche Figur bezogen, steigerten sie deren Abstraktion ins Extreme, wenn auch jeder auf seine ihm eigene Art. Bacons Figuren leiden schreiend und ziehen durch ihre offensiv zur Schau gestellte Fleischlichkeit Blicke an. Giacomettis späte Figuren verharren stumm und scheinen sich in seiner Malerei aus dem undefinierbaren Grau des Hintergrunds zu entwickeln (oder darin zu versinken). Damit stellten beide als Plastiker und Maler den Gegensatz zwischen Figuration und Abstraktion infrage, der für die Geschichte der modernen Kunst von so großer Bedeutung war.

Trotz ihrer Ausstellungserfolge und der zunehmend positiven Resonanz der Kritiker auf ihre Werke quälten sich Bacon und Giacometti lebenslang mit Selbstzweifeln. Ihre Arbeit war von Auslöschung und obsessiven Phasen geprägt, wobei das Scheitern ihnen näherstand als das Virtuosentum. So wie sie ähnliche Verhaltensmuster in ihrem Werkprozess ausbildeten, so vergleichbar sind auch ihre Ateliers: beengte Räume, in denen kreatives Chaos herrschte. Hier quälten sie sich an unabschließbaren Werken, wobei Bacon nach Fotografien und Abbildungen in Katalogen arbeitete, während für Giacometti die (ebenso qualvolle) Präsenz des Modells unabdingbar war.

- Giacometti beim Malen in seinem Atelier in Paris, daneben La Grande Tête, Paris, um 1957, Foto von Ernst Scheidegger (© 2018 Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, Zürich)

Isabel Rawsthorne: Freundin, Geliebte, Muse

Die Malerin Isabel Rawsthorne (1912–1992, geb. Nicholas) machte Alberto Giacometti und Francis Bacon miteinander bekannt. Sie war mit beiden Künstlern eng befreundet und hatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Affäre mit Giacometti. Rawsthorne stand beiden Modell und diente beiden als Muse.

Seit 1935 war die intellektuelle und offensichtlich faszinierende Malerin mit Giacometti befreundet. Gleichzeitig distanzierte sich der Plastiker von den Surrealisten, kehrte zur Figur zurück und wurde am 14. Februar 1935 hochoffiziell aus der Gruppe ausgeschlossen. Alberto Giacometti suchte nach einer neuen Lösung, seine subjektive Wahrnehmung seines Gegenübers möglichst wahrhaftig darzustellen. 1961 bezeichnete es dieses Kunstwollen als „stabile Wirklichkeit“.2 Die Beziehung zu Isabel Rawsthorne und ihr geduldiges Modellstehen ermöglichten dem selbstkritischen Plastiker diesen neuen Weg zu beschreiten.

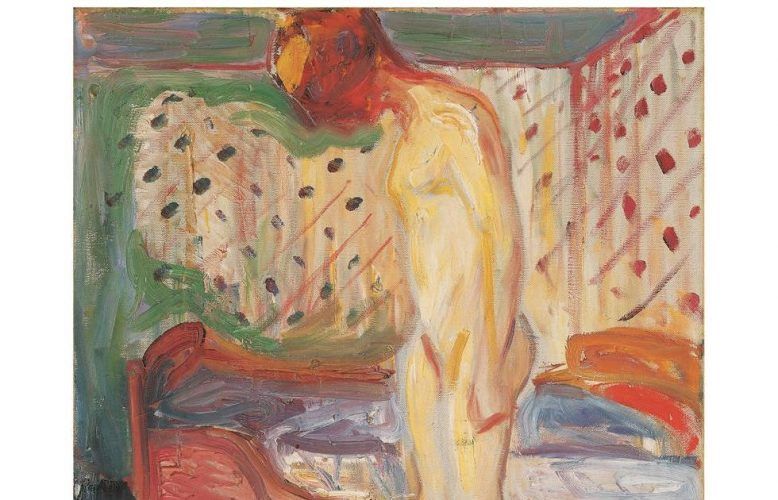

Bereits 1936 schuf Giacometi ein erstes Terracotta-Porträt von Isabel, in dem er sie mit der legendären ägyptischen Pharaonin Nofretete verglich (Privatsammlung) – offensichtlich ein Bruch mit den surrealistischen Assemblagen der frühen 1930er. Im folgenden Jahr sah er eines Abends kurz vor Kriegsausbruch seine Freundin in einiger Entfernung auf der Straße gehen und empfand den Himmel und die Häuser über ihr als so riesig, dass Isabel Rawsthorne zu einer miniaturhaft kleinen Gestalt schrumpfte. Der 1937/38 entstandenen Bronzebüste geht auf einen Gipskopf zurück, den der Bildhauer noch bis etwa 1939 weiterbearbeitete und mit Bleistift markierte. Das war der Beginn jener Phase, die Giacomettis „Suche nach dem Absoluten“ (Jean-Paul Sartre) einleitete und die bis zum Ende des Zeiten Weltkriegs andauerte. Während seines Genfer Exils schuf Giacometti Skulpturen, die er (angeblich) in Streichholzschachteln transportierte. Wiederum war es Isabel Rawsthorne – oder besser die Erinnerung an sie, die dem Künstler den Weg aus der Krise wies: 1945 stellte er in seinem Atelier in Maloja er erstmals eine stehende, nackte Frau auf einem Wagen dar, „Femme au chariot“ (Fondation Giacometti, Paris). Mit diesem Schlüsselwerk fand er eine formal überzeugende Lösung sowohl für seine Orientierung an der antiken Skulptur, seine Wahrnehmung der Realität, sein Streben nach Zeitlosigkeit. Die unterlebensgroße Figur auf hohen Sockel ist gesichtslos, ihr Stehen nimmt die Lösung der späteren Frauenfiguren Giacomettis vorweg. Beine parallel, der Körper frontal ausgerichtet, die Arme am Torso herabhängend und die Hände an die Oberschenkel gelegt. Letzteres lässt die Umrisslinie der weiblichen Figur leicht schwingend erscheinen, vereinheitlicht die schlanke, hochaufgerichtete Form. Nicht die Repräsentation einer spezifischen Frau interessierte den Künstler, sondern mehr die Idee des anbetungswürdigen Weiblichen. Unerreichbar auf dem Sockel stehend, unerreichbar ohne Gesicht, in sich ruhend, hieratisch aber ohne Pathos, so wirken Giacomettis Frauen auf mich. In den folgenden zwanzig Jahren schuf Alberto Giacometti unzählige stelenartig wirkende, weil ruhig stehende Frauendarstellungen.

Isabel Rawsthorne soll die einzige Frau gewesen sein, mit der Francis Bacon eine sexuelle Begegnung hatte – so erzählte es zumindest der Maler selbst. Auch auf den britischen Maler übte die Künstlerin eine anziehende Wirkung aus, wie aus seinen Porträts zu erahnen ist. Das Raubkatzenartige ihrer Bewegungen, ihre Ausstrahlung als femme fatale inszenierte Bacon in vielen Bildnissen. Das großformatige „Portrait of Isabel Rawsthorne Standing in a Street in Soho“ (1967) aus der Berliner Nationalgalerie verbindet die selbstbewusst Stehende mit der Abbreviatur eines Autos und eines Stierkampfs im Hintergrund. Letzteres interpretiert Ulf Küster in Anlehnung an Goya und Pablo Picasso als Geschlechterkampf mit Heroine. Ihre Gesichtszüge werden von Bacon expressiv übersteigert, in anderen Studien geraten sie in Bewegung oder werden ausgelöscht.

Raumschöpfungen, oder: im Käfig

Auffallendste Parallele zwischen den Werken von Alberto Giacometti und Francis Bacon sind die Käfige, in denen sich die Protagonisten bewegen. „La Cage [Der Käfig]“ (1949/50) von Giacometti ist in der Fondation Beyeler in zwei Versionen zu sehen. Hierin zeigen sich Giacomettis Überlegungen zum Raum, der durch den Künstler erst geschaffen werden müsste (→ Alberto Giacometti. Der Ursprung des Raumes). Zweite Strategie hierfür ist, die Figuren zusätzlich auf eine – sie verbindende – Bodenplatte zu stellen. Manchmal „durchbrechen“ Giacomettis Protagonisten die ihnen scheinbar zugewiesenen Räume wie in „Le Nez [Die Nase]“ (1947–1949) oder halten sich, wie in „La Cage (première version) [Der Käfig (erste Fassung)]“ (1949/50), an seinen Begrenzungen fest. Der Käfig als Konstruktion ermöglicht der „Nase“ das Hängen und weist den Figuren Luftraum über ihren Köpfen zu. Er legt Größenverhältnisse fest, kann als Freiraum aber auch als Gefängnis gelesen werden.

Diese Assoziation führt vom Raumdiskurs bereits zur psychologischen Interpretation und stellt sich vor allem in Anbetracht der Gemälde Francis Bacons ein. Bacon verdankte die Einführung der käfigartigen Raumstruktur dem von ihm verehrten Schweizer und übernahm sie, um seinen Kompositionen Perspektive zu verleihen (Michael Peppiatt).3 Bacons schreiender Papst, seine leidenden, ringenden Männerakte, aber auch dessen Schimpanse gelten als „Metapher[n] für die in Zwängen eingeschlossene qualvolle menschliche Existenz, die sich selbst nicht entkommen kann“4 (Ulf Küster).

In der Fondation Beyeler stehen Bacons schreiendem Papst Giacomettis Porträts, skulpturale wie gemalte, gegenüber. Selten haben diese Bildnisse so starr und still und unerbittlich frontal ausgesehen. Man mag an das stundenlange unbewegte Modellsitzen denken und die Intensität des Blicks von Giacometti. Was die Personen auszuhalten hatten, ist inzwischen legendär. Die Suche nach Wahrheit beschäftigt den Schweizer angesichts der Gesichtslandschaft bis zur unerbittlichen Auflösung und/oder Verhärtung. Nicht einmal der japanische Philosophie-Professor Isaku Yanaihara blieb davon verschont und floh der Werkstattpraxis des Zweiflers Giacometti. Sein Porträt aus dem Jahr 1961, eines in der Viererreihe mit Annette, Aïka und Caroline, zeigt den charakteristisch schmalen Kopf auf breiten Schultern. Ein innerbildlicher Rahmen definiert die zu ordnende Bildfläche, Signatur und Datierung trug der malende Bildhauer außerhalb dieser Grenze auf. Das enge Atelier des Künstlers ist im Hintergrund nur angedeutet, einige Bilder scheinen rechts am Boden zu stehen. Die Grautöne verdichten sich in Yanaiharas Gesicht. Kaum Kontrast zwischen Licht- und Schattenzonen machen das Gemälde einer dunkel patinierten Bronzeskulptur ähnlich. Wie mit Ton modellierte Giacometti mit Farbmaterie die Augenhöhle, die Nase, den Mund. Falten strukturieren die große Form und verbinden die kleinen miteinander. Farbe, eigentlich Buntfarbe, so war er sich dennoch sicher, würde ihn zusätzlich belasten, weshalb Alberto Giacometti ausschließlich monochrome Malerei ausführte: Schwarz, Weiß, Grau, ein bisschen Ocker, Mittelbrau und Rotrot.

Bacons Malerei gegenüber ist auch nicht wirklich bunt, zumindest in der hier hängenden Auswahl von Ulf Küster. Gegenüber finden sich eindringliche Bilder mit den in Käfigen und Sesseln eingespannten, hinter halbdurchsichtigen Vorhängen sichtbaren Menschen, denen Francis Bacon schon mal zwei Rinderhälften als Attribut ihrer Vergänglichkeit und Fleischlichkeit zur Seite stellte. Bacon arbeitet aus dem Dunkel heraus. Es ist eine Malerei, die bei allem Einsatz von Linien, auf Licht und Schatten basiert. Dem monochromen Dunkel setzt der britische Maler farbige Lichter auf, die sich schlussendlich zu Figuren verdichten. Manchmal braucht er dafür Schichten, manchmal zerstört er den Eindruck von Geschlossenheit, indem er Farbpatzen auf die Oberfläche spritzt. Und Bacon scheint bereits den Farbtopf oder eine andere runde Form genutzt haben, um Kreise um Partien seiner Modelle zu ziehen. Hat sich das Georg Baselitz von seinem verehrten Vorbild abgeschaut?

Köpfe, Köpfe, Köpfe

In einer Enfilade von Köpfen führt die Fondation Beyeler Alberto Giacomettis und Francis Bacons unendliche Auseinandersetzung mit der Kopfform vor. Klein und auf hohe Socke gesetzt, naturalistisch und fragmentiert wie im Nachhall zu Auguste Rodin, abstrahiert bis zur Aufführung einer zweiseitig gestalteten Silhouette im „Großer schmaler Kopf“ (1954, Fondation Giacometti, Paris) – so empfand Giacometti den Kopf. Sitz des Denkens und Fühlens, bei dem Bildhauer vielleicht mehr das Sein an sich.

Der Zweifel an der Fähigkeit überhaupt irgendetwas mit Farbe aussagen zu können, tritt einem angesichts von Francis Bacons Tripelporträts permanent entgegen. Das Maskenhafte, Groteske seiner Gesichter enthüllt eine grundsätzliche Kritik an scheinbar festen Übereinkünften bis hin zum Selbstverständnis, was Menschsein bedeutet. Francis Bacon grundierte seine Leinwände auf den Rückseiten, wodurch die Struktur des Gewebes in der Malerei spürbar bleibt. Bacon streicht mit pastoser Farbe auf breiten Pinseln über die raue Fläche, mehrere Farbschichten hinterlassen so ihre Spuren und wirken aus der Entfernung manchmal wie gesprayt. Im Gegensatz dazu bemalt Bacon die Hintergründe mit einer opaken, homogenen Farbe. Die Köpfe wirken wie ausgeschnitten, sie sind gleichsam aus einem anderen Stoff gemacht. Es überrascht mich doppelt, in einem der deformierten Bilder den Maler selbst zu entdecken. Zum einen sind die Köpfe trotz aller Verzerrungen in einem klassischen Sinn wiederkennbar, zum anderen unterwirft er sich selbst dem analytischen Blick im Spiegel. Giacometti hat meines Wissens immer nur sein Gegenüber analysiert, Bacon stellt seine Identität in eine Reihe mit seinen Freunden, Bekannten, Gönnern.

Leidenschaften

Angesichts der großen Triptychen Bacons stellt sich weiters die Frage, warum Giacometti so ausschließlich mit der Einzelfigur beschäftigt war. Sogar wenn mehrere Figuren auf einer Bodenplatte vereint werden, wirken sie isoliert, streben in unterschiedliche Richtungen. Bacon zeigt in seinen größten Kompositionen private Welten, stellen die meisten Kompositionen doch hochgradig reduzierte Interieurs mit Betten, Lampen, Türen dar. Darin finden sich einzelne Männer(akte), manchmal aber auch Paare im Liebesakt, der wir ein Stierkampf wirkt. Die Assoziation wird durch die Gegenüberstellung von Werken wie „Studie zu Stierkampf Nr. 2“ (1969, Musée des Beaux-Arts de Lyon) und „Triptychon“ (1967, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden → Francis Bacon – Unsichtbare Räume) in der Fondation Beyeler unterstützt. Die Ruhestätte als Arena, das Schauen und Beobachten als bewusster Akt (immer wieder durch Spiegel/Bilder und/oder Fenster in die Räume gebracht), Anklänge an religiöse Malerei (Triptychon als Bildformat), omnipräsente Erotik und zu Knäueln verschlungene Körper – das sind nur einige der Beobachtungen vor Bacons Arbeiten. Giacometti wirkt in diesen Räumen, in denen „die menschliche Realität“ verhandelt wird, erstaunlich kühl und formelhaft. Was als manisch-obsessives Erforschen des Kopfes und der menschlichen Gestalt beschrieben werden kann, kann neben den aufgewühlten, vor zerschundener Körperlichkeit nur so strotzenden Bildern Bacons zur Serialität verkommen. Dass Giacometti sich selbst äußerst eng gesteckte Grenzen gab, macht einen genauen Blick auf die subtilen Verschiebungen nötig.

Maskenhafte Starre und aufgewühlte Expressivität

Bacon und Giacometti kommen bei aller Gemeinsamkeit und Bewunderung füreinander zu gänzlich anderen Lösungen. Beide blieben dem Bild vom Menschen und dem klassischen Tafelbild bzw. der Skulptur verhaftet. Als „anti-modern“ mag man sie deshalb in den 1960ern bezeichnen, war der zeitgenössische Kunstdiskurs längst mit der Entgrenzung der Medien beschäftigt. In der Geschichte der figurativen Kunst hingegen entfalteten ihre Werke spätestens seit den 1980er Jahren enorme Wirkung, was die Tate Britain gerade in der Schau „All too Human: Bacon, Freud and a Century of Painting Life“ beweist (→ Bacon, Freud bis Yiadom-Boakye: 100 Jahre figurative Malerei aus London). Was Bacon und Giacometti über die Verfasstheit des Menschen, das Drama namens Leben und schlussendlich einander zu sagen hatten, stellt diese Schau geglückt in den Mittelpunkt.

„[…] in gewisser Weise ist es eher anormal, seine Zeit, statt zu leben, mit dem Versuch zu verbringen, einen Kopf nachzuzeichnen, ein und dieselbe Person fünf Jahre lang jeden Abend auf einem Stuhl stillsitzen zu lassen, vergeblich zu versuchen, sie abzuzeichnen, und trotzdem weiterzumachen. Eine solche Tätigkeit kann man doch nicht wirklich als normal bezeichnen, oder?“5 (Alberto Giacometti, 1962)

Bacon - Giacometti in der Fondation Beyeler

Wie zwei Leuchttürme, die sich Lichtsignale zusenden, nahmen sich die beiden Individualisten Giacometti und Bacon wahr. Die Kuratoren Catherine Grenier, Direktorin der Fondation Giacometti in Paris, Michael Peppiatt, Bacon-Kenner und persönlicher Freund des Künstlers, sowie Ulf Küster, Kurator an der Fondation Beyeler, machen in der etwa 100 Werke umfassenden Ausstellung jedoch erstaunliche Parallelen sichtbar.

Bacon – Giacometti: Ausstellungskatalog

Catherine Grenier, Ulf Küster, Michael Peppiatt für die Fondation Beyeler, Riehen / Basel (Hg.)

mit Beiträgen von Hugo Daniel, Sylvie Felber, Catherine Grenier, Ulf Küster, Michael Peppiatt, Gestaltung von Marie Lusa

204 Seiten, 162 Abb.

Broschur

27,40 x 31,00 cm

ISBN 978-3-7757-4416-4

Hatje Cantz