Gerhard Richter: Über Malen / frühe Bilder Bilder von 1961 bis 1980 – die wichtigsten Motive für Richters Metamalerei in Bonn und Gent

Gerhard Richter, Vorhang IV (CR 57), 1965, Öl auf Leinwand, 200 × 190 cm (Kunstmuseum Bonn)

Der frühe Gerhard Richter (* 1932) der 1960er und 1970er Jahre erarbeitete sich anhand von wenigen Motiven Ausgangspunkte für ein höchst komplexes Werk. Malerei sui generis auf der Metaebene zu hinterfragen und gleichzeitig neu zubegründen, ist die Reaktion des 1962 aus der DDR geflohenen Malers auf die Avantgarde(n) in Düsseldorf. Das traditionsreiche Arbeiten mit Pinsel und Farbe auf Leinwand galt angesichts von Neo-Dada, Fluxus, Happening, ZERO und Environment, Film und Videokunst als überholt, was Richter jedoch nicht davon abhielt, sich mit der Bedingtheit des Mediums Malerei auseinanderzusetzen. In Bildern von Türen und Fenstern zitiert er den Topos des Ausblicks auf eine (andere) Welt, in minimalistisch-konkreten Farbkarten Zufallsrhythmus und Stillosigkeit, in verwischten Porträts und Autobildern stellte er Fragen nach der Abbildbarkeit der flüchtigen Welt angesichts Fotografie, Massenmedien und vor allem eines platonischen Weltbilds.

Gerhard Richter. Über Malen / frühe Bilder

Deutschland | Bonn: Kunstmuseum Bonn

15.6. – 1.10.2017

Belgien | Gent: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

21.10.2017 – 18.2.2018

Was siehst du?

Die Ausstellung im Kunstmuseum Bonn vereint eine konzentrierte Auswahl von 25 Werken, in denen Gerhard Richter über einen Zeitraum von 1962 bis 1986 Grundlagen seines Denkens (über Kunst, über Malerei) und damit die Basis seines Werks entwickelte. Wenn auch zu den Konstanten des Richter‘schen Arbeitens Stilbruch1, Affirmation und Subversion einander immer wieder die Hand gaben und noch geben, so konstatieren die Kuratoren Christoph Schreier und Martin Germann den Vorhang-, Fenster- und Türbildern der 1960er und 1970er Jahre eine programmatische Qualität. Eigentlich ist Gerhard Richter für seine verwischten Fotobilder der Sechziger Jahre bekannt (→ Gerhard Richter. Bilder einer Epoche). Doch über seine Auseinandersetzung mit dem medialen Abbild und dessen Verhältnis zum gemalten (Ab-)Bild der Welt bzw. beider zur Realität beschäftigte sich der 1961 aus Dresden nach Düsseldorf geflohene Maler mit so scheinbar banalen Motiven wie Vorhängen, Fenstern und Röhren.

„Ich kann über Wirklichkeit nichts Deutliches sagen als mein Verhältnis zur Wirklichkeit, und das hat dann was zu tun mit Unschärfe, Unsicherheit, Flüchtigkeit, Teilweisigkeit […]. Ich misstraue nicht der Realität, von der ich ja so gut wie gar nichts weiß, sondern dem Bild von der Realität, das unsere Sinne vermitteln und das unvollkommen ist, beschränkt.“2 (Gerhard Richter 1972)

Vorhänge und Fenster sind kunsttheoretisch wie kunsthistorisch höchst aufgeladene Topoi. Zum einen gehört der Vorhang zum Gründungsmythos der Malerei: Plinius d. Ä. überlieferte einen Künstlerwettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios, die malerische Qualität am Augentrug festmacht. Parrhasios hatte einen Vorhang gemalt, hinter dem sein Kollege das vermeintliche Wettbewerbsbild vermutete. Erst als er vergeblich veruscht hatte, den Vorhang zur Seite zu schieben, bemerkte er seinen Irrtum.

Das Verhüllen und Enthüllen von Kunstwerken bzw. heiligen Bildern ist die zweite Komponente, auf die die Kuratoren dezitiert in ihrer Lesart des Richter’schen Frühwerks verweisen. Die Macht der Bilder wurde in vergangenen Jahrhunderten so hoch eingeschätzt, dass nicht kunstaffine Menschen vor ihnen geschützt werden mussten.3 Diese spannungsvolle Präsentationsmethode fand im 17. Jahrhundert Eingang in die Barockmalerei, als Maler wie Jan Vermeer in seiner „Malkunst“ (Kunsthistorisches Museum → Vermeer. Die Malkunst) oder Rembrandt van Rijn in „Heilige Familie“ (Kassel) diese Vorhänge in ihre Kompositionen mitaufnahmen.

Desgleichen das Fenstermotiv, das seit Leon Battista Albertis epochaler Schrift „De pictura [Über die Malerei]“ (1435/36) nachweislich mit dem Gemälde an sich verglichen wird. Der Bilderrahmen grenzt nicht nur ein Bildfeld ein, sondern er definiert in der Konstruktionsmethodik der Zentralperspektive auch den wiederzugebenden Wirklichkeitsausschnitt. Der Rahmen bildet die Grenze, zwischen der sich selbst zeigenden und der vom Menschen dar- und somit vorgestellten Welt. Dass es so einfach aber nicht ist, darauf haben nicht zuletzt die Surrealisten vehement hingewiesen. Unter ihnen sticht vor allem René Magritte heraus, der in Fensterbildern auf fast spielerische Weise die Realitätsebenen durcheinanderwirbelte (→ Magritte. Der Verrat der Bilder). Ständig stellt der Maler die provokante Frage: Was siehst du?

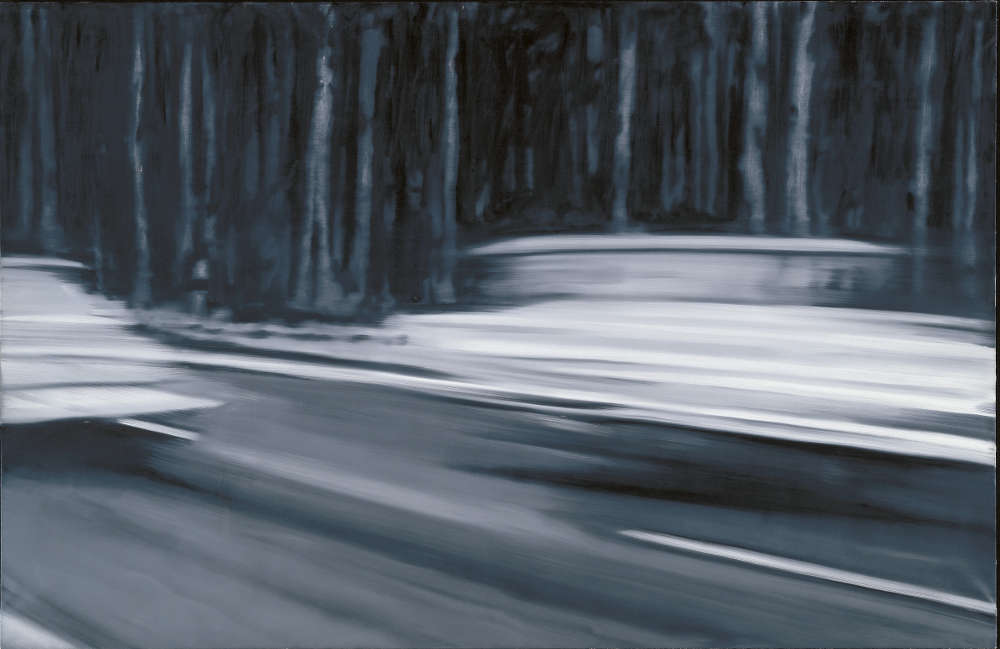

- Gerhard Richter, Gerhard Richter, Zwei Fiat (CR 67), 1964, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm (Museum Frieder Burda, Baden-Baden © Gerhard Richter)

Vorhang, Fenster, Röhren

Doch zurück zu Gerhard Richter. Der konnte sich ab 1964, als er sich mit „Vorhang I–IV“ (1965) und „Großer Vorhang“ (1967) anschickte, das traditionsreiche Sujet neu durchzudeklinieren, der Geschichtsträchtigkeit des Textils gewiss sein. Gleichzeitig schaffte er es die in den 1960er Jahren noch virulente Grenze zwischen Figuration und Abstraktion einzureißen (→ Gerhard Richter: Biografie). Anders formuliert: Seit „Großer Vorhang“ (1967) darf man mit Fug und Recht behaupten, dass ein gemalter Vorhang erst durch die mäanderartige Schlingung von Stoffbahnen als solcher erkennbar ist. Gerhard Richter changiert zwischen Vorhang und den aus ihnen abgeleiteten Röhren- und Wellblechbildern, zwischen Gegenständlicher und Ungegenständlicher Kunst, zwischen Abbildung und Transformation in ein Bild aus Grauschattierungen. Es ging dem Maler nicht um mimetische Perfektion und Augentäuschung, sondern „strukturell um ein Moment umfassender Ent-Täuschung“6.

„Die Türen, Vorhänge, Oberflächenbilder, Scheiben usw. sind vielleicht Gleichnisse einer Verzweiflung über das Dilemma, daß zwar unser Sehen uns die Dinge erkennen läßt, daß es aber gleichzeitig die Erkenntnis der Wirklichkeit begrenzt und partiell unmöglich macht.“7 (Gerhard Richter 1971)

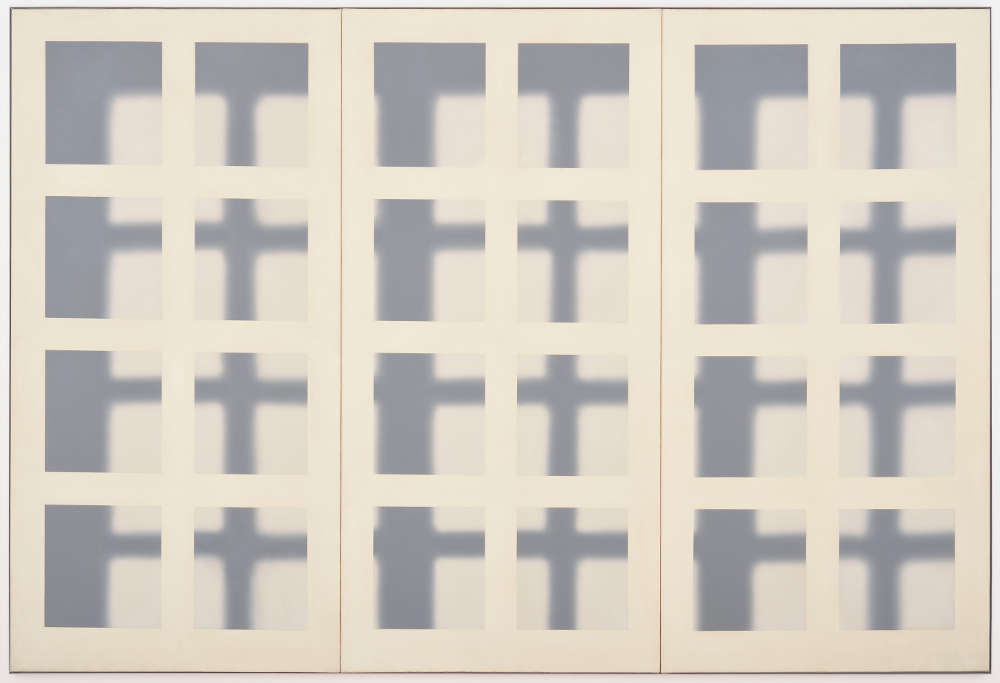

- Gerhard Richter, Fenstergitter (CR 207), 1968, Öl auf Leinwand, 200 x 300 cm (Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest © Gerhard Richter, Foto: József Rosta / Ludwig Museum – MoCA, Budapest)

Un/Gegenständlich: „Opus 1“

Bereits das erste Gemälde, das Gerhard Richter zum Initionationsmoment seines Œuvres erklärte, und mit dem er seinen Werkkatalog beginnen lässt, verkörpert die Auflösung der Dichotomie zwischen Ungegenständlicher und Gegenständlicher Kunst. Wenn auch nicht in der Ausstellung zu sehen, so ist „Tisch“ aus dem Jahr 1962 im Katalog ein zentrales Gemälde. „Tisch“ zeigt in der Bildmitte das gleichnamige Möbelstück. Allerings übermalte Richter es mit kreisenden Pinselzügen. Diese sind so gesetzt, dass der Tisch als solcher noch zweifelsfrei erkennbar ist, die mimetische Malerei wird durch einen höchst emphatisch wirkenden Wirbel in gestischer Malerei ergänzt (erweitert?). Mit „Tisch“ positioniert sich Gerhard Richter im Niemandsland zwischen Figuration und Abstraktion, jenem Grenzstreifen, der in der Nachkriegskunst weder dem politischen Westen noch dem Osten zugeschlagen werden konnte, und wo er sich bis heute mit Vorliebe aufhält. Beide Richtungen haben für ihn offensichtlich spannende Momente, die einander nicht ausschließen, sondern bereichern können.

Ähnliches lässt sich über Richters Auseinandersetzung mit den Ismen der Nachkriegskunst und der 1960er Jahre sagen: Ob Abstrakter Expressionismus bzw. Informel, Pop Art, Op-Art (siehe v. a. die Wellblech-Bilder!) – alle Auffassungen scheinen so ihre Spuren im Richter’schen Werk hinterlassen zu haben, ohne dass sich der Maler als Jünger einer Richtung einordnen ließe. Alle drei Katalogautoren haben daher die Funktion des Bildes, die Metamalerei Richters als zentrales Anliegen hervor: Planung und Zufall, Komposition ohne zu komponieren, Bilderwelten in Bilder verwandeln, Alltägliches – mit kunsttheoretisch bedeutender Geschichte – als Experimentierfeld eines Nicht-Stils.

„Vielleicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen gegenständlichen und ungegenständlichen Bildern. […] Beides sind Bilder, d. h. egal was sie darstellen, sie tun es mit den gleichen Methoden: Sie scheinen; sie sind nicht das Dargestellte, sondern der Anschein davon. Das ist zwar nichts Neues, aber für mich etwas Wichtiges, weshalb ich auch den Illusionismus in der Malerei bejahe, nicht nur weil wir ihn gar nicht umgehen können, sondern weil er der Anschein ist und nicht die Täuschung, genau wie uns auch die Realität vorwiegend erscheint.“ (Gerhard Richter 1984)

Sprung ins Nichts – Hoffnung auf Sinn

„Grau war für mich Meinungslosigkeit, nichts, weder noch. Es war auch ein Mittel, mein Verhältnis zur scheinbaren Wirklichkeit kenntlich zu machen, weil ich nicht behaupten wollte: so ist es und nicht anders.“8 (Gerhard Richter 1972)

In vielen Aussagen betont Gerhard Richter, wie wichtig ihm die (platonische) Differenz zwischen Realität und Wirklichkeit (sinnlicher Wahrnehmung) ist. Diese kenntlich zu machen, nicht als auktrorialer Erzähler aufzutreten, sondern seine (beschränkende) Körperlichkeit immer mitzudenken und das Unsichtbare zumindest anzudeuten, kann man als den Kern des Richter’schen Werks bezeichnen. So passen dann auch installative Werke wie „4 Glasscheiben“ (1967) zu den Vorhangbildern des selben Jahres: Die Stahl-Glas-Konstruktion rahmt und ent-täuscht jegliche Form der Illusion. „Spiegel“ (1986), in Bonn ausgestellt, zeigt zwar ein hyperrealistisches Bild, das sich jedoch jeglicher Form der Fixierung entzieht.

- Gerhard Richter, 256 Farben (CR 352-3), 1974, Öl auf Leinwand, 222 x 414 cm (Kunstmuseum Bonn © Gerhard Richter, Foto: Reni Hansen)

Konzeption und Zufall spielen im Werk von Gerhard Richter gleichermaßen eine große Rolle. Bestes Beispiel hierfür sind die Farbtafelbilder, die in der Chronologie des Œuvres ab 1966 ansetzen, und zu denen auch „256 Farben“ gehört. Die Verteilung der Farbtafeln erfolgt hier durch das Los, damit die gleichförmigen Elemente keine Sinneinheit stiften (mögen). Damit wendet sich Richter gegen die Abbildungsfähigkeit der Farbe und legt dem Arbeitsprozess einen streng konzeptuellen Prozess auf:

„[Die Basis bilden] 16 Buntfarben, die die Grundfarben Gelb, Rot, Blau und als vierte Ausgangsfarbe Grün einschließen sowie […] [die Farben, die; C. S.] sich aus ihren Mischungen ergeben […]. So enthält der Farben- kreis von Gelb bis Blaurot 8 warme und von Blau bis Gelbgelbgrün 8 kalte Töne […]. Diese 16 Farbtöne wurden nun wiederum insgesamt 16mal mit Weiß, Grau - tönen und Schwarz vermischt […]. 16 × 16 Mischungen ergeben 256 Farben, von 9 denen sich keine jemals wiederholt […].“ (Dierk Stemmler)

Wie passen die Rakelbildern der Jahre nach 1980 zu diesen Überzeugungen? Die Rakelbilder9 entstehen durch das Aufreißen der Oberfläche der Gemälde, wodurch – wie bei einem Palimpsest –tiefer liegende Malschichten sichtbar werden. Dem Präsentieren eines früheren Zustandes des Bildes folgt der Hinweis, dass jede Malerei eine gemachte ist. Den Moment der Fertigstellung begreift Gerhard Richter als einen bewusst gesetzten Akt, der täglich hinterfragt und revidiert werden kann. Tatsächlich trifft man in der Ausstellung auf einen Möglichkeitsuzstand eines Werks, mehr einen beliebig gewählten Moment des Abschlusses denn ein erreichtes Ziel (→ Gerhard Richter. Neue Bilder).

Kuratiert von Christoph Schreier, Martin Germann

Gerhard Richter. Über Malen / frühe Bilder: Ausstellungskatalog

Christoph Schreier, Kunstmuseum Bonn (Hg.)

mit Beiträgen von Stephan Berg, Martin Germann, Christoph Schreier

ISBN 978-3-7774-2897-0 (Deutsche Ausgabe)

ISBN 978-3-7774-2894-9 (Englische Ausgabe)

HIRMER Verlag

Der Ausstellungskatalog geht weit über 25 in der Schau präsentierten Werke von Gerhard Richter hinaus. Für die Dokumentation der Ausstellung hätte man im Anhang ein Markierungssystem andenken können, auf das offenbar bewusst verzichtet wurde. So analysieren die Autoren Christoph Schreier (S. 17–26), Stephan Bern (S. 87–97) und Martin Germann (S. 99–108) die Metamalerei Gerhard Richters ausgehend von Vorhang-, Wellblech- und Röhrenbildern, den Farbtafeln und Glas- bzw. Spiegelobjekten - für ein breiteres Publikum. Die hauptsächlich in Grautönen gehaltenen Frühwerke werden von buntfarbigen Abstraktion der folgenden Jahrzehnte gerahmt, was die Fäden verdeutlichen soll, die Richter gegen die Mitte der 1960er Jahre ausgeworfen hat und die alles miteinander verbinden. Gut gemachtes Buch zur Ausstellung, das den Lesenden einen bedeutenden Strang in Richters Werk in die Hand gibt.

Gerhard Richter. Frühe Bilder (Auswahl)

Die in der Ausstellung präsentierten Bilder sind mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet.

- Gerhard Richter, Tisch (CR 1), 1962, Öl auf Leinwand, 90 × 113 cm (Privatsammlung, Harvard Art Museums, Cambridge, Massachusetts)

- Gerhard Richter, Korridor (CR 52), 1964, Öl auf Leinwand, 150 × 135 cm (Kunstmuseum Gelsenkirchen)

- Gerhard Richter, Vorhang II (weich) (CR 55), 1966, Öl auf Leinwand, 200 × 195 cm (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne, München)

- Gerhard Richter, Vorhang IV (CR 57), 1965, Öl auf Leinwand, 200 × 190 cm (Kunstmuseum Bonn)

- Gerhard Richter, 1 Röhre (CR 59-c), 1965, bemalte Pappröhre, 202,5 × 12 × 12 cm (Privatsammlung, Meerbusch)

- Gerhard Richter, Waldstück (CR 66), 1965, Öl auf Leinwand, 150 × 155 cm (Privatsammlung über Neues Museum Nürnberg)

- Gerhard Richter, Gerhard Richter, Zwei Fiat (CR 67), 1964, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm (Museum Frieder Burda, Baden-Baden © Gerhard Richter)

- Gerhard Richter, Umgeschlagenes Blatt (CR 70/2), 1965, Öl auf Leinwand, je 24 cm × 18 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Umgeschlagenes Blatt (CR 70/3), 1965, Öl auf Leinwand, je 24 cm × 18 cm (Museum Kurhaus Kleve)

- Gerhard Richter, Umgeschlagenes Blatt (CR 70/6), 1965, Öl auf Leinwand, je 24 cm × 18 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Umgeschlagenes Blatt (CR 70/8), 1965, Öl auf Leinwand, je 24 cm × 18 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Kissen (CR 74), 1965, Öl auf Leinwand, 100 × 108 cm (CCS Bard, Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson, New York)

- Gerhard Richter, Kleiner Stuhl (CR 99), 1965, Öl auf Leinwand, 80 × 50 cm (LWL-Museum für Kunst und Kultur. Westfälisches Landesmuseum, Münster / Leihgabe aus Privatbesitz)

- Gerhard Richter, Sechs Farben (CR 142), 1966, Lackfarbe auf Leinwand, 200 × 170 cm (Privatsammlung über Neues Museum Nürnberg)

- Gerhard Richter, Zwei Grau nebeneinander (CR 143-1), 1966, Lackfarbe auf Leinwand, 200 × 150 cm (Sammlung Froehlich, Stuttgart)

- Gerhard Richter, Schwestern (CR 153), 1967, Öl auf Leinwand, 65 × 75 cm (Kunstmuseum Bonn, Dauerleihgabe Jürgen Hall, seit 2011)

- Gerhard Richter, 5 Türen (I) (CR 158), 1967, Öl auf Leinwand, 235 x 550 cm (Museum Ludwig Köln) © Gerhard Richter 2017 (221116) Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln.

- Gerhard Richter, 5 Türen (II) (CR 159), 1967 Öl auf Leinwand, 5-teilig, Gesamtmaß: 235 × 550 cm (Fondazione Prada, Mailand/Venedig)

- Gerhard Richter, 4 Glasscheiben (CR 160), 1967/2015 (vermutlich schon 1965 konzipiert, 1967 fertiggestellt), Glas und Eisen, 4-teilig, Gesamtmaß: ca. 375 × 500 cm (Sammlung Herbert, Gent)

- Gerhard Richter, Wellblech (CR 162), 1967, Öl auf Leinwand, 2-teilig, Gesamtmaß: 200 × 320 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Großer Vorhang (CR 163-1), 1967, Öl auf Leinwand, 200 x 280 cm (Städel Museum, Frankfurt a.M. © Gerhard Richter, Foto: © Städel Museum – ARTOTHEK)

- Gerhard Richter, Ohne Titel (CR 163-3), 1967, Öl auf Spanplatte, 149 × 12 cm (Museum Frieder Burda, Baden-Baden)

- Gerhard Richter, Röhren (CR 163-4), 1967, Öl auf Leinwand, 60 × 60 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Grauschlieren (CR 192-1), 1968, Öl auf Leinwand, 200 × 200 cm (Leihgabe aus Privatsammlung im Gerhard Richter Archiv, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden)

- Gerhard Richter, Farbschlieren (CR 192-2), 1968, Öl auf Leinwand, 200 × 200 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Gitterschlieren (CR 194-5), 1968, Öl auf Leinwand, 65 × 50 cm (Museum Wiesbaden)

- Gerhard Richter, Wolkig (CR 194-11), 1968, Öl auf Leinwand, 50 × 50 cm (Museum Wiesbaden)

- Gerhard Richter, Durchgang, 1968 (CR 203), Öl auf Leinwand, 200 × 200 cm (Solomon R. Guggenheim Museum, New York)

- Gerhard Richter, Fenster (CR 205), 1968, Öl auf Leinwand, 4-teilig, Gesamtmaß: 200 × 400 cm (Kunstmuseum Bonn)

- Gerhard Richter, Fenstergitter (CR 207), 1968, Öl auf Leinwand, 200 x 300 cm (Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest © Gerhard Richter, Foto: József Rosta / Ludwig Museum – MoCA, Budapest)

- Gerhard Richter, Grau (CR 247-4), 1970, Öl auf Leinwand, 200 × 150 cm (Kunstmuseum Bonn)

- Gerhard Richter, Ausschnitt (braun) (CR 271), 1970, Öl auf Leinwand, 135 × 150 cm (Museum Folkwang, Essen)

- Gerhard Richter, Portrait Dieter Kreuz (CR 294), 1971, Öl auf Leinwand, 150 x 125 cm (Kunsthaus NRW, Kornelimünster) © Gerhard Richter.

- Gerhard Richter, Ohne Titel (grün) (CR 313), 1971, Öl auf Leinwand, 200 × 200 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Rot-Blau-Gelb (grünlich) (CR 328), 1972, Öl auf Leinwand, 250 × 300 cm (MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Sylvia und Ulrich Ströher)

- Gerhard Richter, Rot-Blau-Gelb (CR 329), 1972, Öl auf Leinwand, 300 × 250 cm (Museum Kunstpalast, Düsseldorf)

- Gerhard Richter, 256 Farben (CR 352-3), 1974, Öl auf Leinwand, 222 x 414 cm (Kunstmuseum Bonn © Gerhard Richter, Foto: Reni Hansen)

- Gerhard Richter, Grau (CR 366-3), 1974, Öl auf Leinwand, 200 × 150 cm (Kunstmuseum Bonn)

- Gerhard Richter, Abstraktes Bild (CR 456-1), 1980, Öl auf Leinwand, 65 × 80 cm (Privatsammlung)

- Gerhard Richter, Spiegel (CR 619), 1986, Spiegel, 200 × 180 cm (Leihgabe aus Privatsammlung im Gerhard Richter Archiv, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

- Gerhard Richter, Decke (CR 680-3), 1988, Öl auf Leinwand, 200 × 140 cm (Privatsammlung über Neues Museum Nürnberg)

- Gerhard Richter, Zwei Grau (CR 948), 1998/2016, Lackfarbe hinter Glas, 2-teilig, je 245 × 146 cm (Museum Ludwig, Köln)