Wander Bertoni schenkt Albertina bedeutende Skulptur „Das Rhythmische B“ ist bis auf weiteres in der Dauerausstellung zu sehen

Wander Bertoni und Klaus Albrecht Schröder in der Albertina 2019, Foto: Alexandra Matzner, ARTinWORDS

Wander Bertoni und Klaus-Albrecht Schröder präsentierten heute die Schenkung des Künstlers an die Albertina: „Das Rhythmische B“ (Entwurf 1954) aus der Serie „Das imaginäre Alphabet“ (Entwurf 1954/55) ist erstmals neben Hauptwerken des Surrealismus und der Modernen Kunst zu sehen. Der Bildhauer feiert am 11. Oktober seinen 94. Geburtstag – und macht sich und Österreich ein Geschenk.

Für Direktor Klaus Albrecht Schröder ist die Faszination für das Ei ist etwas Essentielles, das sich in ikonischen Werken von Constantin Brancuşi, Joan Miró und Max Ernst ebenso nachweisen lässt.

Wander Bertoni in der Dauerausstellung der Albertina

Österreich | Wien: Albertina

bis auf Weiteres

„Wander Bertonis Faszination für das Ei teilt er mit Brancuşi und Hans Arp. Letzten Endes ist das ein Faszination für den Ursprung des Lebens, der Natur. Gerade diese Skulpturen, die so völlig in der Abstraktion zu verharren scheinen, sind ein Symbol der ständigen Veränderung der Natur, des sich Dehnens, des sich Bewegens, als ob ein Fluss der ständigen Veränderung plötzlich erstarrt“, so Schröder

Offensichtlich interpretiert Klaus Albrecht Schröder die Plastik als abstrakt und ungegenständlich. Auf die Frage, wie diese Überzeugung damit zusammenpasst, dass das Werk einen Titel – „Das Rhythmische B“ – trägt und Teil einer Serie ist, antwortete er:

„Der Titel ist nicht unglaublich sprechend, so dass man sich davor etwa ein blau bemaltes Haus mit Ziegeldach vorstellen kann. „Das Rhythmische B“ gehört zu einer Serie, in der sich Bertoni anhand von Buchstaben durch das Alphabet der Natur arbeitet.“

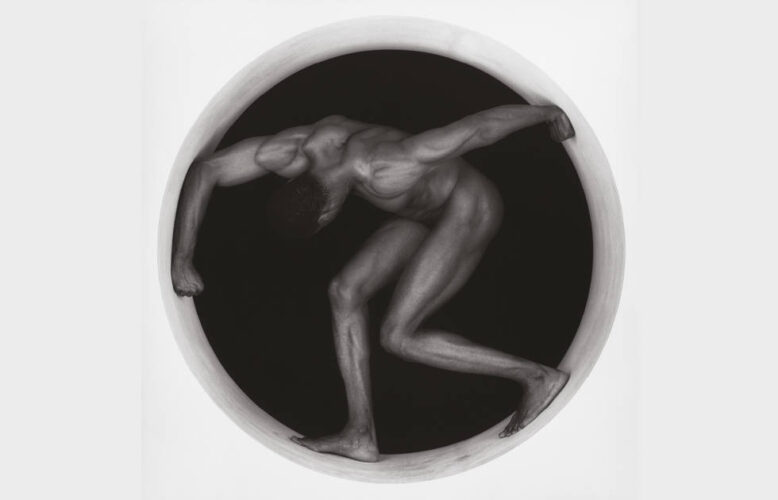

- Wander Bertoni, Rhythmisches B, 1954, Bronze, poliert (ALBERTINA, Wien – Schenkung Wander Bertoni © Albertina, Wien)

- Wander Bertoni, Rhythmisches B (2), 1954, Bronze, poliert (ALBERTINA, Wien – Schenkung Wander Bertoni © Albertina, Wien)

„Das Rhythmische B“

Das in einer Auflage von sieben Stück als polierte Bronzeskulptur ausgeführte „Rhythmische B“ gehört zu Wander Bertonis berühmter Serie „Das imaginäre Alphabet“. Die Mitte der 1950er Jahre entstandene Zyklus gibt beredt Zeugnis darüber, wie sich Wander Bertoni von kubistischen Anfängen zu einem Künstler der ungegenständlichen Abstraktion weiterentwickelt hatte. Zum einen spielen die Titel auf Buchstaben und deren Formen an, auf der anderen Seite rezipierte Bertoni darin die Überzeugungen der Konkreten Poesie über die Bedeutung hinauszugehen und zu einem ästhetisch-formalen Ausgangspunkt für weitere Raum- und Rhythmusforschungen zu machen. Bewegung, oder besser Dynamik, das Schwingen von Formen, das Umfassen von Raum werden zu wichtigen Kriterien seiner Kunst, was während der 1950er Jahre international wahrgenommen wurde.

Wer ist Wander Bertoni?

Der 1925 in Codisotto (Italien) geborene Künstler wurde 1943 im Alter von 18 Jahren als Zwangsarbeiter nach Wien verschleppt. Noch während des Kriegs lernte er den impressionistischen Maler Gibello und die Bildhauerin Maria Biljan-Bilger kennen. Die Malerei wurde in den Tagen des Zweiten Weltkriegs zu seiner „Lebensrettung“. Als erster Schüler von Fritz Wotruba (1907–1975), der auf Einladung von Herbert Boeckl die Meisterklasse für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste übernommen hatte, gelang dem Italiener Wander Bertoni ein Neuanfang unter dem Banner des Kubismus (1946–1952). Frühe Werke zeigen die Beschäftigung des Plastikers mit der Geometrisierung des Körpers, mit Fläche und Raum, mit Volumen und Negativform, mit Bewegung und Ruhe. Gleichzeitig restaurierte er durch Bombardierung geschädigte Denkmaler wie die Pestsäule am Wiener Graben aber auch die Skulpturen am Burgtheater und im Belvedere Wien. Bereits 1947 zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Internationalen Art Club (gemeinsam mit Heinz Leinfellner, Maria Biljan-Bilger).

Die erste Einzelausstellung Wander Bertonis fand 1951 in der erst notdürftig wieder hergerichteten Secession statt (in den letzten Kriegstagen brannte die Ausstellungshalle ab). Der künstlerische wie wirtschaftliche Erfolg ermöglichte ihm, sich von Roland Rainer ein Atelier in Grinzing errichten zu lassen (1951/52). Dieser Kontakt brachte Bertoni den Auftrag ein, die abstrakte Skulptur „Bewegung“ (1958) für die von Rainer errichtete Stadthalle zu realisieren. Für das Foyer des Großen Salzburger Festspielhauses schuf Wander Bertoni die Skulpturen „Musik“ und „Theater“ aus Carrara-Marmor.

Als einer der führenden Bildhauer und Plastiker der österreichischen Kunst der 1950er Jahre wurde Bertoni eingeladen eine 18 Meter hohe Stahlplastik für die New Yorker Weltausstellung 1964 zu konzipieren. Heute steht diese Monumentalskulptur in Winden am Neusiedlersee (Burgenland, Österreich), wo der Bildhauer seit 1965 in der sogenannten „Gritsch-Mühle“ lebt. Zur gleichen Zeit übernahm er die Leistung der Meisterklasse für Bildhauerei an der Universität für angewandte Kunst Wien. Diese Funktion füllte er bis 1994 aus.

Die Bedeutung Bertonis für die österreichische Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Vier Mal war er auf der Biennale von Venedig vertreten (1950, 1952, 1954 und 1966), einmal auf die Biennale von São Paulo (1953) und drei Mal auf die Biennale Middelheim – Antwerpen (1959, 1961, 1963).

Literatur

- Wander Bertoni (Ausst.-Kat. Galerie bei der Albertina Zetter und galerie artzwina, Wien, 6.5.–1.6.2019), Wien 2019. Mit Beiträgen von Klaus Albrecht Schröder und Andrea Schuster.

- Kristian Sotriffer, Wander Bertoni. Das plastische Werk 1945 bis 1980, Wien 1981.

Wander Bertoni in der Albertina: Bilder

- Wander Bertoni, Rhythmisches B, 1954, Bronze, poliert (ALBERTINA, Wien – Schenkung Wander Bertoni © Albertina, Wien)

- Wander Bertoni, Rhythmisches B, 1954, Bronze, poliert (ALBERTINA, Wien – Schenkung Wander Bertoni © Albertina, Wien)

- Ausstellungsansicht Albertina mit Wander Bertonis „Rhythmischem B“, 1954, Bronze, poliert (ALBERTINA, Wien – Schenkung Wander Bertoni © Albertina, Wien)

![Paul Cézanne, Steinzeugkrug [Pichet de grès], 1893–1894, Öl auf Leinwand, 38.2 x 46 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Cezanne-Steinzeugkrug-778x500.jpg)