Akseli Gallen-Kallela Finnische Moderne zwischen Mythos und Natur

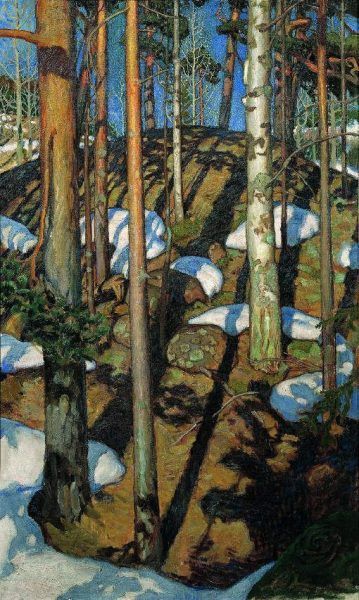

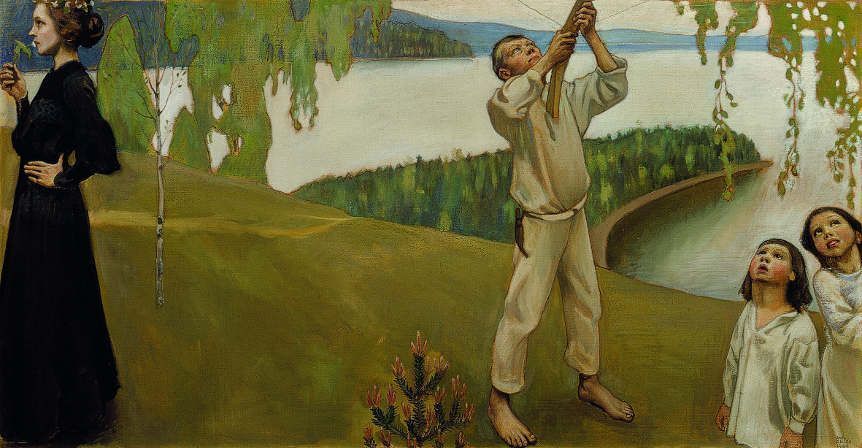

Akseli Gallen-Kallela, Frühling, Studie für das Sigrid Jusélius Mausoleum, 1902/03 (Finnische Nationagalerie)

Wer war Akseli Gallen-Kallela?

Akseli Gallen-Kallela (Pori 26.4.1865–7.3.1931 Stockholm) war ein finnischer Maler, Architekt und Designer der Moderne (→ Klassische Moderne). Er ist besonders für seine Illustrationen zum finnischen Nationalepos Kalevala bekannt und gilt als bedeutendster Vertreter der finnischen Nationalromantik in der Bildenden Kunst.

Kindheit

Akseli Gallen-Kallela wurde am 26. April 1865 als Axel Waldemar Gallén in Pori, Großfürstentum Finnland im russischen Zarenreich1, geboren. Gallén stammte aus einer gut situierten schwedisch-sprachigen Familie. Sein Vater Peter Wilhelm Gallén war ein hochrangiger Polizeibeamter und Rechtsanwalt; er arbeitete bei der Zweigstelle der Bank von Finnland und hatte seinen Namen von Kallela auf das schwedisch klingende Gallén geändert.2 Im Jahr 1907 finnisierte Gallén seinen Namen amtlich zu Gallen-Kallela. Gallen-Kallelas Mutter, Anna Mathilda Gallén (geb. Wahlroos), war seine zweite Frau. Mit den Kindern aus der ersten Ehe des Vaters hat Axel insgesamt zwölf Geschwister.

Die Familie zog 1867 von Pori aufs Land nach Tyrvää, wo Peter Wilhelm drei Bauernhöfe besaß. Axel wurde zu Hause unterrichtet und lebte dort bis 1876.

Mit elf Jahren wurde er auf ein Internat nach Helsinki geschickt. Er freundete sich mit den Söhnen des Hofrats Kaarlo Slöör an, deren jüngere Schwester Mary (1868–1947) später seine Ehefrau wurde.

Ausbildung

In seiner Jugend in Helsinki erwachte auch Galléns Interesse für die Bildende Kunst. Er nahm – zuerst als Abendschüler (1878–1881), dann als Vollzeitstudent – die Kunstausbildung an der Zeichenschule der Finnischen Gesellschaft für Bildende Künste, der Finnischen Gesellschaft für Kunstgewerbe und Gestaltung (1880/81) und der Privatakademie von Adolf von Becker (1882–1884) auf. Dazu erhält er Privatunterricht von den Malern Sigfrid August Keinänen (1882/83) und Albert Edelfelt (1883/84).

Im Herbst 1884 übersiedelte er mit Stipendien des Finnischen Senats und der Finnischen Gesellschaft für Bildende Künste nach Paris, um an der dortigen Académie Julian bei William-Adolphe Bouguereau und Tony Robert-Fleur Malerei zu studieren. Das erste Studienjahr war für ihn aufgrund des altmodischen Unterrichts offenbar eine gewisse Enttäuschung.3 Trotzdem empfand er in seinen Pariser Jahren ein Gefühl von Freiheit, lernte die japanische Druckgrafik kennen, fand Gefallen an der Dynamik der Großstadt und nahm Kontakt zu anderen Kunststudierenden aus den nordischen Ländern auf. Zu seinen besten Freunden gehörten Eero Järnefelt, der norwegische Künstler Carl Dørnberger und dem schwedischen Schriftsteller August Strindberg. Mit Jules Bastien-Lepage lernte er den wichtigsten Vertreter des französischen Naturalismus (→ Naturalismus 1875-1918) kennen, und sah dessen die Retrospektive 1885 in Paris.

1887 trat Gallen-Kallela in das atelier libre, die von Fernand Cormon am Boulevard de Clichy betriebene Malschule, ein, wo er bis 1889 blieb. In seiner Studienzeit machte er auch Bekanntschaft mit dem norwegischen Maler Edvard Munch.

Bereits während seiner Studienzeit konnte Gallén in der französischen Metropole wie auch in seiner Heimat erste Erfolge verzeichnen. 1886, 1888 und 1889 nahm er am Salon de Paris teil:

„Unter den Finnen finden sich Ältere und Jüngste. Albert Edelfelt zeigt noch seine gediegene Pariser Schule von Anno Bastien-Lepage. Dagegen ist Axel Gallén, in seiner jüngsten Entwicklung, der rücksichtslose Hochmoderne.“4

Werke

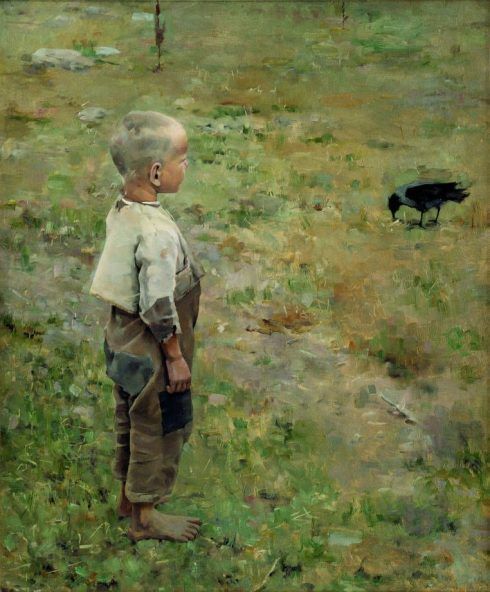

Akseli Gallen-Kallelas Frühwerk ist noch ganz dem Realismus verpflichtet. Er konzentrierte sich in seinen Werken auf die Natur und die Landbevölkerung Zentralfinnlands als Kernthemen, wie sein „Junge mit Krähe“ (1884, Finnische Nationalgalerie, Helsinki) und „Alte Frau mit Katze“ (1885, Kunstmuseum Turku) zeigen. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich wurde der Einfluss des französischen Symbolismus und des Jugendstils prägend.

- Akseli Gallen-Kallela, Junge mit Krähe.

- Akseli Gallen-Kallela, Frühling in Kalela, um 1900.

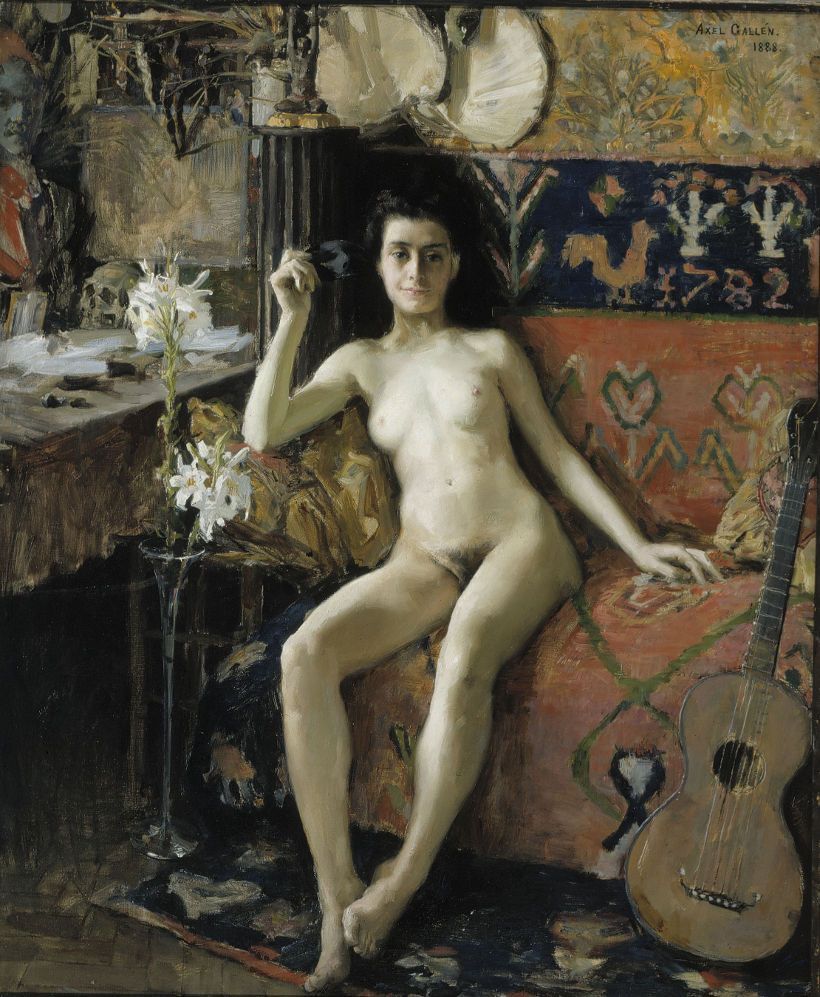

Akseli Gallen-Kallela trug in seiner Heimat und im Ausland eine umfangreiche Sammlung von Objekten zusammen, sein Interesse richtete sich auf naturwissenschaftliches Material wie auch auf volkskundliche Gerätschaften, die er eklektisch als Requisiten für seine Gemälde einsetzte: So wird das Nacktmodell im in Paris gemalten Bild „Démasquée“ (1888) von einem Brautteppich aus Keuruu (ryijy) umrahmt, den er nach Frankreich mitgenommen hatte5; im Hintergrund von „Madonna“ (1891, Gallen-Kallela Museum, Espoo), das Gallen-Kallelas Frau Mary beim Stillen der Erstgeborenen Impi Marjatta zeigt, sieht man eine Kollektion karelischer Gerätschaften6.

Nach der Rückkehr nach Finnland heiratete Akseli Gallen-Kallela am 20. Mai 1890 Mary Helena Slöör; aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Seine Gattin stand ihm zu einem Madonnenbild und zu einem Triptychon der Aino, einer Gestalt aus der finnischen Mythologie, Modell. Gallen-Kallela verbrachte seine Flitterwochen in Kuhmo in der karelischen Landschaft Ostfinnlands und war sofort von der Schönheit der kiefernbedeckten Hügel, der Seen und der Sümpfe angetan.7 Seinem Freund, dem finnischen Mathematiker Edvard Neovius, beschrieb er sie als eine „gewaltige Wildnis, unberührt von Menschenhand“8. Für den Maler verkörperte die Landschaft nicht nur Heimat, sondern eine tief wurzelnde nordische und speziell finnische Identität. Auf der Hochzeitsreise durch Karelien begann Gallen-Kallela, Material zu seinen Kalevala-Illustrationen zu sammeln; insbesondere in Ostkarelien, also jenseits der Grenzen des russischen Großfürstentums Finnland. In Nordkarelien war die mündliche Überlieferung der alten finnischen Sagen noch ähnlich lebendig wie zu Zeiten des Schriftstellers Elias Lönnrot.

- Akseli Gallen-Kallela, Demasquée, 1888, Öl auf Leinwand, 65,5 x 54,5 cm, Finnland, Helsinki, Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery © Finnish National Gallery / Central Art Archives / Photo Pirje Mykkänen.

Landschaften

Gallen-Kallela verabscheute den Materialismus des Industriezeitalters und fand die Stadt beklemmend. Er sehnte sich nach dem einfachen Leben und der frischen Landluft seiner Heimat. Zu den ersten Gemälden, die er nach der Rückkehr nach Finnland malte, gehörte „Wald-Engelwurz“, gemalt im Sommer 1889 an einer schönen, einsamen Stelle in der Nähe von Keuruu.

Gallen-Kallela beschrieb die Landschaft Kareliens in Ostfinnland als „eine gewaltige Wildnis, unberührt von Menschenhand“. Die Idee zum Bild „Palokärki [Der große Schwarzspecht]“ (1892–1894, Musée d’Orsay, Paris) entstand 1892 bei einem Aufenthalt an den Ufern des Paanajärvi-Sees (heute in Russland). Es ist Gallen-Kallelas erster Versuch, eine Landschaft zu malen, deren symbolische Bedeutung über die reine Naturdarstellung hinausgeht. Für Gallen-Kallela war diese unberührte Wildnis ein „authentisches“ Idealbild seines Heimatlands, ein Bild für die universellere Idee einer Nation.

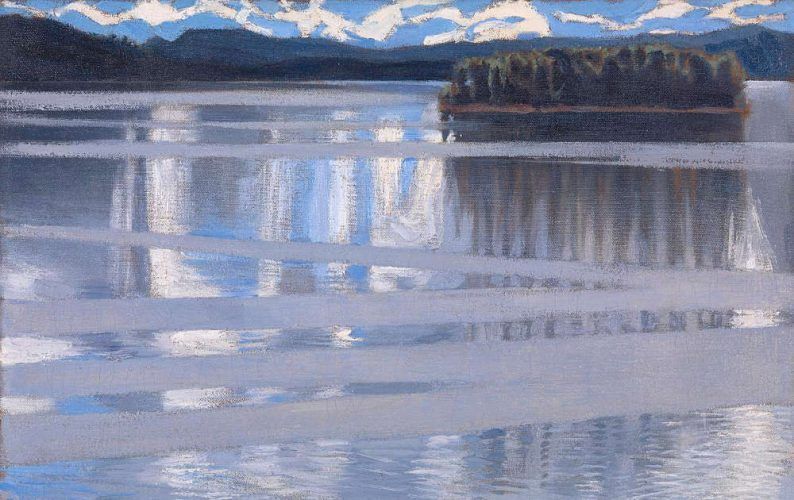

Die Familie sich 1903 in Konginkangas am Ufer des Keitele-Sees in Zentralfinnland nieder, wo Gallén zahlreiche Ansichten der umgebenden Landschaft malte. Die vier Ansichten des Keitele-Sees zeigen eine stimmungsvolle, moderne und typisch nordische Seelenlandschaft. Auf der Suche nach Balance zwischen Naturtreue und malerischer Abstraktion setzte der Finne die Erfahrungen aus seinen Experimenten mit Textildesign, Druckgrafik und Buntglasmalerei ebenso um wie Impulse, die er durch zeitgenössische internationale Tendenzen empfangen hatte. Eine direkte Quelle der Inspiration scheint Klimts Gemälde „Am Attersee“ gewesen zu sein.

Ab den 1890er Jahren malten mehrere finnische Künstler:innen schneebedeckte „Wildnislandschaften“ – so auch Akseli Gallen-Kallela. Sie wurden zu einem Markenzeichen nordischer Kunst. Als er sich im Winter 1906 zur Luchsjagd in Suolahti in der Nähe des Keitele-Sees aufhielt, regte ihn dies zu einigen Schneelandschaften an, darunter „Die Höhle des Luchses“ (Privatsammlung). Im Gegensatz zu den Maler:innen des Impressionismus arbeitete Gallen-Kallela nur teilweise vor dem Motiv. Stattdessen vollendete er das Gemälde mithilfe von Fotografien im Atelier und fügte die Tierfährten nachträglich hinzu. Der Erfolg gab dem Maler recht. Er schuf zahlreiche solcher Schneelandschaften, die zu Sinnbildern der finnischen Landschaft wurden.

Kalevala: Gallen-Kallela und die finnische Nationalromantik

In den 1890ern stand seine Kunst im Dienst des finnischen Patriotismus angesichts der russischen Fremdherrschaft. Seit Elias Lönnrots erster „Kalevala“-Ausgabe von 1835 war dieses Werk zentral für die entstehende finnische Nationalromantik und lieferte etwa auch dem mit Gallén befreundeten Komponisten Jean Sibelius eine Vielzahl von Motiven. Auch Gallén widmete sich bis zu seinem Tod meist Motiven aus der Finnischen Mythologie.

Das finnische Epos „Kalevala“ basiert auf mündlich überlieferten Mythen über die Entstehung der Welt und Held:innensagen aus Karelien, einem Grenzgebiet zwischen Finnland und Russland. Die Erzählungen verhandeln universelle Themen wie Liebe, Rache und Tod und liefern Ansätze für die Auseinandersetzung mit spirituellen Themen.

- Akseli Gallen-Kallela, Die Aino-Legende, 1891, Triptychon, Öl auf Leinwand, mittleres Bild: 154 x 154 cm, Seitenteile je 154 x 77 cm, Finnland, Helsinki, Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery © Finnish National Gallery / Central Art Archives / Photo Hannu Aaltonen.

Gallen-Kallelas erstes großformatiges Gemälde zu einem Kalevala-Thema ist das Triptychon „Aino-Mythos“ (1891, Finnische Nationalgalerie, Helsinki), vom Senat in Auftrag gegeben. Die linke Tafel zeigt das Mädchen Aino, das dem alten Weisen Väinämöinen als Braut versprochen war. Beim Versuch, dem unerwünschten Freier zu entkommen, ertrank Aino in einem See und verwandelte sich in einen Wassergeist. Auf der Mitteltafel fischt Väinämöinen auf dem See, wobei er Aino in Form eines Barsches fing. Aino entschlüpfte ihm jedoch, nahm wieder die Gestalt einer Frau an und machte sich über den alten Väinämöinen lustig, weil er sie nicht erkannt hatte. Im selben Jahr gewann Gallen-Kallela den Kalevala-Illustrationswettbewerb. Als „Aion-Mythos“ 1892 beim Salon du Champ-de-Mars ausgestellt wurde, hielt sich die Begeisterung eher in Grenzen, da das französische Publikum mit dem Mythos nichts anzufangen wusste. Im Lauf der nächsten Jahre entfernte sich Gallen-Kallela allmählich von Realismus und Naturalismus in Richtung Symbolismus.

Der Sampo ist ein magisches Instrument, das durch seine Zauberkräfte Wohlstand bringt. Gallen-Kallela zeigt den Schmied Ilmarinen, einer der drei Haupthelden des Epos, beim „Schmieden des Sampo“ (1893, Finnische Nationalgalerie, Helsinki). Louhi, die Herrscherin des Nordlandes versprach ihm dafür die Hand ihrer Tochter. Gallen-Kallela war mit seiner Frau Mary und seinem Kollegen Louis Sparre 1890 nach Karelien, „Ursprungsland“ des Kalevala, gereist und hatte die Umgebung, Kleidung, Artefakte und Architektur der dort lebenden Menschen studiert. Auf Basis dessen nähte Mary die Kostüme für die Männer, die Gallen-Kallela während des Sommers in Vehmersalmi abendelang als Ilmarinen und seine Gehilfen in der eigens dafür gebauten primitiven Schmiede Modell standen. Noch wandte der Maler einen naturalistischen Stil an, was das Publikum allerdings negativ kommentierte. Dies löste eine Neuorientierung im Werk Gallen-Kallelas aus.

- Akseli Gallen-Kallela, Die Verteidigung des Sampo, 1896.

In Kalela entstanden seine bis heute wohl bekanntesten Gemälde in Temperatechnik: „Die Verteidigung des Sampo“ (1896), „Joukahainens Rache“, „Lemminkäinens Mutter“ (beide 1897) und „Kullervos Fluch“ (1899).

Gallela-Kallela schuf „Die Verteidigung des Sampo“ in mehreren Versionen und führte sie in einer Reihe unterschiedlicher Techniken aus, etwa als Holzschnitt, als Temperagemälde und als Fresko für den finnischen Pavillon der Pariser Weltausstellung von 1900. Der mit Zauberkräften ausgestattete Sampo wird in der Komposition von Väinämöinen gegen die mächtige, über das Nordland herrschende Louhi (Mensch-Tier-Wesen) verteidigt. Dynamik der Figuren und bunten Farben der Temperaversion zeugen von Gallen-Kallelas Begeisterung für japanische Druckgrafik.

- Akseli Gallen-Kallela, Die Mutter von Lemminkäinen, 1897, Tempera auf Leinwand, 85,5 x 108,5 cm, Finnland, Helsinki, Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery © Finnish National Gallery / Central Art Archives / Photo Jouko Könönen.

Lemminkäinen ist ein junger Held und Heißsporn, der einen mystischen Schwan im Fluss um das Totenreich zu töten versucht. Dabei wird er in zahllose Stücke gerissen. „Lemminkäinens Mutter“ (1897) zeigt seinen Leichnam und seine ihn liebende Mutter. Sie war zu seiner Rettung herbeigeeilt und hatte die Stücke wieder zusammenfügt. Noch blickt sie verzweifelt in den Himmel, von wo eine Biene auf sie zufliegt; diese bringt den göttlichen Lebensbalsam, der den Helden wiedererwecken wird. Gallen-Kallela versucht den mythischen Inhalt durch einen synthetischen Stil zum Ausdruck zu bringen, gekennzeichnet durch kräftige Konturen und flächige Gestaltung.

1898 zeigte die Münchner Secession Werke russischer und finnischer Künstler:innen, darunter sechs Gemälde von Gallen-Kallela.9 Ausgewählt hatte die Exponate der russische Kunstkritiker und Impresario Sergei Djagilew, der Ausstellungen organisierte und die russische Avantgardezeitung „Mir Iskusstwa [Welt der Kunst]“ herausgab. Gallen-Kallelas „Die Verteidigung des Sampo“ (1896) war eines der Highlights dieser Schau und wurde als solches in Zeitschriften reproduziert und besprochen.10

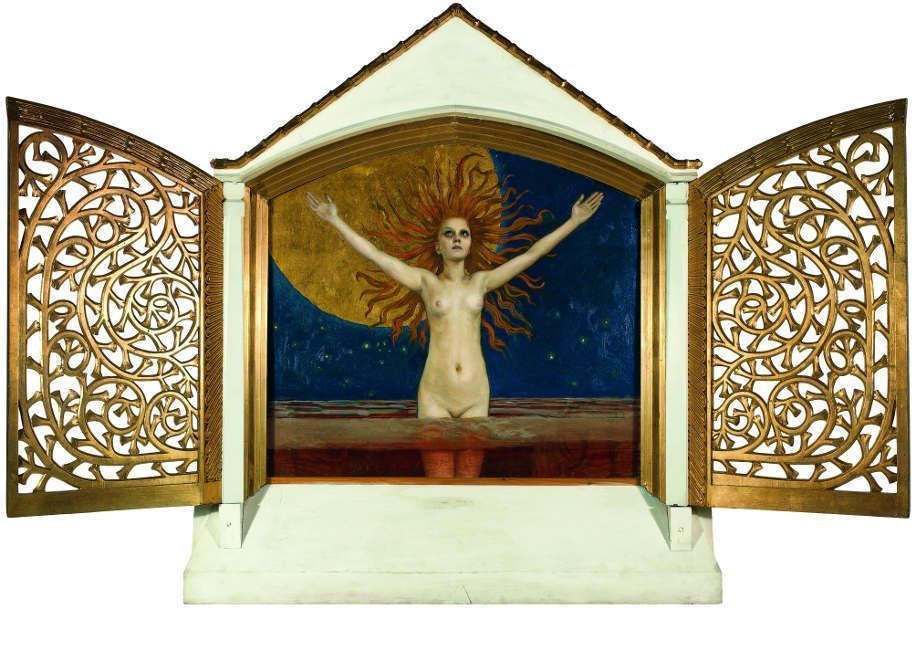

- Akseli Gallen-Kallela, Ad Astra, 1894.

Kalela

Gallen-Kallelas Residenz Kalela bei Ruoves in Zentralfinnland entwarf und erbaute er 1894/95 ebenfalls im Stil der finnischen Nationalromantik. Mithilfe eines Kredits, den ihm der in der Gemeinde Mänttä im mittelfinnischen Waldgürtel lebende und arbeitende Serlachius gewährte, war Gallen-Kallela in der Lage, seinen lang gehegten Traum von einem Atelier inmitten der Natur zu verwirklichen. Er plante und baute es mit lokaler Unterstützung am Ruovesi-See und nannte es Kalela nach dem Herkunftsort seines Vaters.11 In Kalela, das traditionelles karelisches Bauen und moderne Stilelemente in sich vereinte, setzte der Maler seine Idee des Gesamtkunstwerks um. Neben traditionellen finnischen Gebäudeformen und Volkskunst lieferten ihm auch das Arts and Crafts Movement Impulse. Mit selbst entworfenen Möbeln, Gegenständen und Textilien wurde es zu einem zentralen Ort der künstlerischen Erneuerung. Die folgenden sechs Jahre war Kalela der Mittelpunkt seines Lebens und Arbeitens. Die meiste Zeit lebten Mary und Axel mit ihren Töchtern Impi Marjatta (9.4.1891–28.3.1895) und Aino Kirsti (*16.8.1896) sowie ihrem Sohn Kaius Jorma (*22.11.1898) in Kalela.

Gallen-Kallela beschrieb seine Beziehung zum Wald als nahezu heilige Erfahrung, die mit keinerlei wirtschaftlichen oder politischen Interessen verbunden sein durfte. Das Malen glich einem Ritual, bei dem der Künstler mit der Natur verschmolz. Die Identifikation mit dem Wald kam einer religiösen Erfahrung gleich:

„Wenn ich mit meinem ganzen Wesen eine göttliche Verbindung mit der natürlichen Umgebung spüren will, muss ich barfuß gehen. – Die Fußsohle genießt die verschiedenen Nuancen des Geländes, so wie die Handfläche auf die Berührung unterschiedlicher Materialien, Flächen und Formen reagiert, Steine, Heidekraut, Moos und Nadeln.“12

In Kalela entstanden seine bis heute wohl bekanntesten Gemälde in Temperatechnik: „Die Verteidigung des Sampo“ (1896), „Joukahainens Rache“, „Lemminkäinens Mutter“ (beide 1897) und „Kullervos Fluch“ (1899). Die Familie verließ Kalela 1903 und zog nach Tampere und Pori. Von nun an kehrte sie nur noch für kurze Aufenthalte in dieses Atelierhaus zurück.

Berlin

Im Januar 1895 unternahm Akseli Gallen-Kallela eine Reise nach Berlin, wo er sich drei Monate aufhielt. Hier wollte er einige symbolistische Arbeiten verkaufen, die in seiner Heimat mit Desinteresse aufgenommen worden waren. Damit wollte er den Bau seines Atelierhauses Kalela am Ruovesi-See finanzieren.

In Berlin wohnten damals der mit ihm befreundete Schriftsteller Adolf Paul, der Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe, Stanisław Przybyszewski und weitere skandinavische Dichter und bildende Künstler. Über diese wurde vermutlich später die Verbindung zur Künstlergruppe „Die Brücke“ begründet.

Gallen-Kallela war im Frühjahr 1895 an drei verschiedenen Ausstellungen in Berlin beteiligt. Während seines kurzen Aufenthalts stellte Gallen-Kallela u. a. gemeinsam mit Munch in der Galerie Ugo Barroccio aus. Er lieferte überdies zwei Zeichnungen zur Illustration von Paul Scheerbarts „Königslied“ in der ersten Ausgabe der progressiven Kunstzeitschrift „Pan“, die von Julius Meier-Graefe ab 1895 herausgegeben wurde.

Am 28. März 1895 starb Gallen-Kallelas damals vierjährige Tochter Impi Marjatta plötzlich in Kalela an Diphtherie. Gallen-Kallela brach seinen Berlin-Aufenthalt ab und reiste im Mai zu seiner Frau zurück. Um sich von ihrer Trauer abzulenken, fuhr das Paar nach London, wo es eine Druckpresse und einen Glasofen erwarben und u. a. William Morris’ Wohn- und Arbeitsstätte, das Red House, besuchten. Nach der Rückkehr nach Kalela schuf Gallén mit seinem Studenten Hugo Simberg die ersten Drucke. Der Künstler verarbeitete seinen Verlust und seine Reflexionen über Leben und Tod vor allem in den grafischen Arbeiten „Blume des Todes“ (1895) und „Der Tod und die Blume“ (1896).

Pariser Weltausstellung

1900 schuf Gallen-Kallela für die Kuppel des finnischen Pavillons bei der Pariser Weltausstellung Fresken13. Von Februar bis April hielt er sich in Paris auf, um seine Freskoentwürfe auf das Gewölbe des finnischen Pavillons zu übertragen. Bengts, Albert Gebhard und Gabriel Engberg assistierten ihm. Die politische Aussage der Fresken war eindeutig: Auf einem Bild war der sagenhafte finnische Held Ilmarinen zu sehen, der ein Feld voller Kreuzottern pflügt – die Schlangen waren in den russischen Nationalfarben rot, blau und weiß gehalten. Die Fresken reproduzierte er 1928 für die Eingangshalle des Finnischen Nationalmuseums – Finnland war nunmehr unabhängig.

Finnische Kunstschaffende erarbeiteten mit dem finnischen Pavillon ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk, das in der internationalen Presse vielfach gelobt wurde.14 So entwarf Gallen-Kallela Möbel und Textilien für ein Zimmer der Iris-Werke, für die er Formen der Natur, finnische Volkskunst und modernes internationales Möbeldesign miteinander verband.

Gallen-Kallela steuerte auch Gemälde zur Bildende-Kunst-Sektion der Weltausstellung bei, u. a. „Die Verteidigung des Sampo“ und „Joukahainens Rache“. Diese Beiträge brachten ihm eine Gold- und eine Silbermedaille. Paris bedeutete für Gallen-Kallela den internationalen Durchbruch. In der Folge wurde er zu vielen Ausstellungen innerhalb und außerhalb seiner Heimat eingeladen. So stellte er in der Ausstellung von Wassily Kandinskys „Phalanx“-Gruppe 1902 in München und in der „Brücke“-Ausstellung 1906 in Dresden aus.

Akseli Gallen-Kallela in der Wiener Secession

Die Vereinigung bildender Künstler Österreichs Secession eröffnete am 21. November 1901 eine Ausstellung „nordischer“ Kunst, die Vertreter:innen aktueller Tendenzen aus Skandinavien, Russland, Finnland, aber auch der Schweiz und den Niederlanden präsentierte.15 Besonderen Eindruck auf die Wiener Kunstszene machte der Axel Gallén. Besonders gelobt wurden die Authentizität und Kraft seiner Werke im Allgemeinen und die zunehmende Stilisierung, Vereinfachung und Modernität seiner neuesten Gemälde.16 Insgesamt präsentierte er 14 Arbeiten, vermutlich ergänzt noch durch Holzschnitte außerhalb des Katalogs. „Frühjahr“ wurde 1902 vom k. k Ministerium für Cultus und Unterricht für die in Gründung befindliche Moderne Galerie (heute: Belvedere) angekauft.

Wichtiger noch dürfte sein, dass der Finne mit seinen Werken – allen voran „Joukahainens Rache“ (1896) – die Figuren von Gustav Klimt und Ferdinand Andri beeinflusst haben dürfte. Die Wiener bereiteten gerade die „XIV. Ausstellung“ rund um die Beethoven-Statue von Max Klinger vor. Da dieser mit der Plastik nicht rechtzeitig fertig geworden war, wurde die „nordische“ Ausstellung vorgezogen.

„Wir müssen für diese Ausstellung dankbar sein, weil sie wichtige künstlerische Probleme vor uns ausrollt, deren Erörterung lange in der Luft lag und nun mit einem Schlage actuell wird. Es ist mit einem Worte die Frage nach den Grenzen der Stilisierung in der Malerei. […] Es ist das Dankenswerte dieser ‚nordischen‘ Ausstellung, daß sie zur Beantwortung dieser Frage eine Reihe von Beispielen an die Hand gibt. […] Toorop hat Styl – aber sein Styl ist für die Allgemeinheit unverwendbar. […] Hodler und Gallén suchen Styl – sie suchen einen Styl, mit dem sie zu Allen sprechen können, und sie glauben ihn zu finden, indem sie sich von der Natur entfernen.“17

Im Jahr 1904 war Akseli Gallen-Kallela erneut in der Wiener Secession eingeladen (Jänner bis Anfang März). Zu den neun ausgestellten „hervorragenden Künstlern“ gehörten auch noch Hodler und Munch. Der Künstler verkaufte insgesamt vier der elf ausgestellten Werke an Privatsammler:innen, darunter Karl Wittgenstein: „Winterlandschaft“ und drei Bilder des Jusélius-Zyklus, „Frühling“, „Herbst“ und „Am Fluss von Tuonela“. Der Maler war zur Ausstellung nach Wien angereist und gab in einem Interview preis:

„‚Ich habe meine sechs Jahre Klosterleben gebraucht, um auszuruhen von dem Trubel der Welt und um mich zu sammeln und die verjüngende Kraft des Heimatbodens in mich aufzusaugen‘ sagt er. ‚Jetzt habe ich sie hinter mir.‘“18

Unter den neuen Wiener Bekanntschaften waren auch die Künstlerin Elena Luksch-Makowsky und der Komponist und Dirigent Gustav Mahler. Dass sein Wienerlebnis Gallen-Kallela wertvolle Impulse gab, zeigt sich vor allem an den verschiedenen Bildern des Keitele-Sees, die er nach seiner Rückkehr nach Finnland malte. Man kann Klimts „Am Attersee“ (Leopold Museum, Wien → Gustav Klimt: Am Attersee (1900)) oder auch Ferdinand Hodlers Wolkenschichtungen als Inspirationsquellen vermuten.

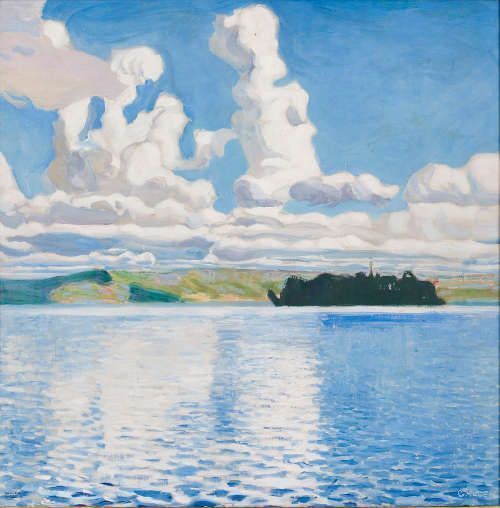

- Akseli Gallen-Kallela, Wolken, 1904, Öl/Lw, 64 × 64 cm (© Didrichsen Art Museum, Helsinki)

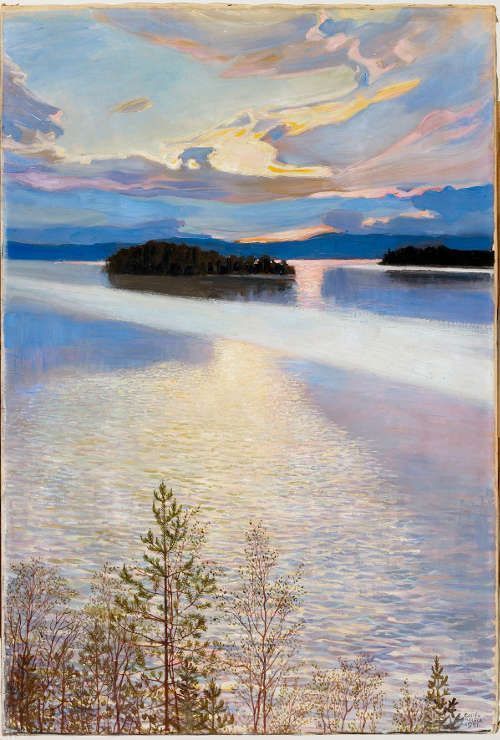

- Akseli Gallen-Kallela, Seeblick (Ruovesi), 1901, Öl/Lw, 84 × 57 cm (Finnish National Gallery / Ateneum Art Museum © Photo: Finnish National Gallery / Kirsi Halkola)

Jusélius-Mausoleum in Pori

Akseli Gallen-Kallela erhielt Ende 1899 den Auftrag, Fresken für ein Mausoleum in Pori zu gestalten, das der Industrielle Fritz Arthur Jusélius für seine jung verstorbene Tochter Sigrid erbauen ließ. Durch den frühen Tod seines eigenen Kindes konnte sich Gallen-Kallela auf besondere Weise in dieses Projekt einfühlen.

Von 1901 bis 1903 war Gallen-Kallela mit der Ausstattung des Jusélius-Mausoleum in Pori beschäftigt. Er schuf wiederum einen achtteiligen Fresko-Zyklus der „auf symbolische Weise den Sieg des Todes über die Materie und den Triumph der Seele über den Tod“ darstellte.19 Finnische Menschen, Natur und Mythen waren ebenso Impulsgeber wie der internationale Jugendstil und theosophische Ansätze.20

- Frühling, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1903, Stiftung Sigrid Jusélius, in Verwahrung bei der Finnischen Nationalgalerie, Helsinki

- Aufbau, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums,1903, Finnische Nationalgalerie, Helsinki, Sammlungen Antell

- Am Fluss von Tuonela, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1903, Finnische Nationalgalerie, Helsink

- Verwüstung, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1903, Stiftung Sigrid Jusélius, Helsinki

- Herbst, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1902, Stiftung Sigrid Jusélius, Helsinki

- Winter, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1902, Finnische Nationalgalerie, Helsinki, Sammlungen Antel

- Kosmos, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1902, Stiftung Sigrid Jusélius, Helsinki

- Paradies, farbiger Entwurf für die Fresken des Jusélius-Mausoleums, 1902, Stiftung Sigrid Jusélius, Helsinki

Während die sechs querformatigen Fresken laut Gallen-Kallela „die stille, feierliche Prozession unseres Volkes von der Wiege bis zum Grab – das heißt bis zum Tuonela, dem Fluss des Todes“, darstellten, führte er den Betrachter:innen in den sieben Meter hohen Supraporten Kosmos und Paradies die Ewigkeit des Universums und die Hoffnung auf ein Weiterleben der Seele nach dem Tod vor Augen. Die Originale wurden 1931 durch ein Feuer zerstört und später von seinem Sohn nach den Skizzen des Vaters wiederhergestellt (1933–1939). Diese Kopien sind heute vor Ort zu sehen.

- Akseli Gallen-Kallela, Frühling, Studie für das Sigrid Jusélius Mausoleum, 1902/03 (Finnische Nationagalerie)

Im Jahr 1906 half Gallen-Kallela dem russischen Schriftsteller Maxim Gorki bei dessen Flucht vor den russischen Behörden. Im Folgejahr erschienen Gallen-Kallelas Illustrationen zu Aleksis Kivis „Die sieben Brüder“, einem weiteren zentralen Werk der finnischen Literatur.

Ab März 1907 war der Finne kurzzeitig Mitglied der Künstlervereinigung „Die Brücke“, die er wegen unvereinbarer Auffassungen jedoch bald wieder verließ. Seine Werke wurden zunehmend im Ausland bekannt und gerühmt. 1907 malte er ein Porträt des Komponisten Gustav Mahler, als dieser Helsinki besuchte. Der Maler revanchierte sich für Mahlers Freundlichkeit während dessen Reise nach Helsinki mit einem Ausflug nach Hvitträsk zu den modernen Architekten Eliel Saarinen und Hermann Gesellius. Bei dieser Gelegenheit entstand ein spontanes Porträt Mahlers.21 Im selben Jahr finnisierte er seinen Namen amtlich zu Akseli Gallen-Kallela. 1914 vertrat er Finnland auf der Biennale in Venedig.

Afrika (1909/10)

Gallén-Kallela brach 1909 mit seiner Familie nach Britisch-Ostafrika (heute Kenia) auf, wo er sich zwei Jahre aufhielt. Er war der einzige europäische Künstler, der in den Jahren 1909/10 in der Nähe von Nairobi lebte und arbeitete.22 Obschon Gallen-Kallela die britische Herrschaft in einigen Punkten kritisch gegenüberstand, muss sein Aufenthalt im heutigen Kenia dennoch als kolonialistische Besitznahme interpretiert werden.

„Das gleiche Freiheitsgefühl wie in Nordfinnland durfte ich später in Afrika erleben […]. Und auch dort musste ich mit dem etwas peinlichen Status von Schmarotzerwesen, wie wir es sind, leben.“23

In dieser Zeit entstanden rund 170 farbenkräftige Bilder, die deutlich den Einfluss des französischen Expressionismus zeigen. Seine Erlebnisse in Afrika – unter anderem ging er auf Großwildjagd und traf den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt – hielt er in Notizbüchern fest. Gallen-Kallelas Sohn Jorma veröffentlichte nach dem Tod seines Vaters 1931 dessen Skizzen als „Afrikka-Kirja [Afrika-Buch]“.

Via Marseille und Berlin kehrten sie im Februar 1911 nach Helsinki zurück. Nach der Rückkehr entwarf und baute er eine weitere Atelier-Residenz, das burgartige Anwesen Tarvaspää nordwestlich von Helsinki.

Finnischer Bürgerkrieg

Am 6. Dezember 1917 proklamierte Finnland seine Unabhängigkeit vom Kaiserreich Russland, die Gallén-Kallela sehnlichst erwartete. Danach, im Januar 1918, brach der Finnische Bürgerkrieg aus, der das gesamte Land nachhaltig traumatisierte und mehr als 20.000 Tote forderte.

Die Linken, genannt die „Roten“, wollten eine Revolution nach russischem Vorbild und wurden von Russland mit Soldaten und Waffen unterstützt. Sie eroberten den Süden Finnlands. Gallén-Kallela war einer der symbolisch bedeutendsten Köpfe der sog. „Weißen“, der patriotisch ausgerichtete Konservative, die Unterstützung aus Deutschland erhielt.

Der finnische General Carl Gustaf Emil Mannerheim, Reichsverweser von Finnland, erhob Akseli Gallen-Kallela 1918 in den Rang eines Flügeladjutanten. Außerdem entwarf Gallen-Kallela Flaggen, Banknoten, Uniformen, Abzeichen und Medaillen. 1919 wurde er Professor an der Universität Helsinki und Gründungsmitglied der Kalevala-Gesellschaft. Auch nach dem Sieg der „Weißen“ stemmte sich Gallén-Kallela in Schriften wie in Bildern gegen die von ihm weiterhin befürchtete Revolution.

Illustrationen für das Kalevala

In den 1920er Jahren widmete er sich wiederum weiteren Illustrationen zum Kalevala. Bereits seit 1909 träumte der Künstler von einem durchgängig bebilderten Buch, eine Verschmelzung von Volksdichtung, Folklore und Natur. 1921 erschien der vom Kubismus beeinflusste „Koru-Kalevala [Schmuck-Kalevala]“.

USA (1923–1926)

Auf eine Einladung zur Ausstellung seiner Werke in Chicago, aber auch um die Gemälde abzuholen, die 1915 in der Panama Pacific Exhibition in San Francisco gezeigt wurden, reiste Gallen-Kallela 1923 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. 1924 stellte er etwa 100 Werke im Chicago Art Institute aus. Weitere Ausstellungsorte waren Columbus, Detroit, Pittsburgh und Rochester.

Später im Jahr ließ er sich in der Künstlerkolonie Taos in New Mexico nieder, die von der Kunstmäzenin Mabel Dodge Luhan gegründet worden war. Mary und Kirsti kamen im Oktober nach. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen und hatte Kontakt zu den Einheimischen. Auch in Taos wurde seine Kunst von der Inspiration durch die indigene Kultur gefärbt. Die Motive der in Taos gemalten Arbeiten sind die umliegende Gebirgsnatur und die örtliche Pueblo-Bevölkerung.

Selbst in der amerikanischen Wüste arbeitete er vor allem an Bildern zur finnischen Mythologie; zu den Ausnahmen zählt ein Porträt des Indianerhäuptlings Siu Ohutaa. Im Mai 1926 kehrte er nach Finnland zurück.

Espo

Nachdem die Familie Gallen-Kallela nach Finnland zurückgekehrt war, ließ sie sich in Espoo nieder. Das Ateliergebäude Tarvaspää24 (heute: Museum), das im Jahr 1913 fertiggestellt worden war, hatte Gallen-Kallela gemeinsam mit Eliel Saarinen und dem Ungarn Ede Toroczkai-Wigand entworfen. Das Gebäude ist eine Synthese von Einflüssen, die Gallen-Kallela im Lauf seiner Karriere gesammelt hat, eine eklektische Kombination aus Folklore, Kirchen- und Burgarchitektur und italienischer Loggia.

Gemeinsam mit seinem Sohn Jorma arbeitet Gallen-Kallela an seinem letzten großen Projekt: der Bemalung des Gewölbes des Nationalmuseums mit Szenen aus dem Kalevala (1927–Mai 1928). Die Darstellungen basieren auf den Entwürfen für den finnischen Pavillon in Paris 1900, lediglich Heidentum und Christentum sind durch „Der Riesenhecht“ ersetzt.

Die Ästhetik der indigenen Bevölkerung New Mexicos faszinierte ihn, und Elemente der Volkskultur der Pueblos fanden Eingang in sein Illustrationsprojekt „Suur-Kalevala [Großes Kalevala]“. Die 700 Seiten des „Suur-Kalevala“ sollten aus ganz- und halbseitigen Illustrationen, verzierten Textseiten und besonders kunstvoll gestalteten Bebilderungen zu Beginn eines jeden der fünfzig Gesänge bestehen.25 Das Werk sollte auf Pergamentbögen gemalt und diese zu einem mächtigen Folianten gebunden werden. Der Lederumschlag sollte mit Süßwasserperlen und Edelsteinen besetzt sein. Erst 1925 begann Gallen-Kallela mit tatsächlichen Seitenentwürfen, die er schließlich für die ersten fünf Gesänge des Epos fertigte. Das gesamte Werk blieb unvollendet.

„Das illustrierte Kalevala soll ein bebildertes Nationalbuch werden, in dem nicht nur die Hauptereignisse des Kalevala bildlich dargestellt sind, sondern das auch ein künstlerisches Ganzes bildet, das das finnische Volksleben und die finnische Natur repräsentiert.“ 26

Ehrungen

In den 1920er Jahren wurden Akseli Gallen-Kallela zahlreiche Ehrentitel verliehen:

- 1921: Ehrenmitglied der Königlich-Schwedischen Akademie der freien Künste

- 1922: Vorsitzender der Finnischen Kunstgesellschaft

- 1923: Ehrenmitglied der Akademie der Bildenden Künste in Berlin

Tod

Akseli Gallen-Kallela starb am 7. März 1931 in an den Folgen einer Lungenentzündung in Stockholm, Schweden. Am 19. März erhielt er ein Staatsbegräbnis.

Beiträge zu Akseli Gallen-Kallela

Akseli Gallen-Kallela, Keitele-See (1904/05) Finnische Landschaft zwischen Realismus und Abstraktion

- 1808 beendete der Finnische Krieg die schwedische Herrschaft. Ganz Finnland war fortan russisch, erhielt jedoch von Zar Alexander I. den Status eines autonomen Großfürstentums. Das schwedische Recht blieb weiter in Kraft, auch Schwedisch als Landessprache der Finnen bestehen. Erst 1892 kam Finnisch als zweite Amtssprache hinzu. Es gab einen Senat, dem nur Finnen angehörten, ab den 1860er Jahren waren die Finnen auch bei der innenpolitischen Gesetzgebung autonom.

- Akseli Gallen-Kallela: une passion finlandaise, hg. v. Janne Gallen-Kallela-Sirén et al. (Ausst.-Kat. Helsinki Art Museum; Musée d’Orsay, Paris; Museum Kunstpalast, Düsseldorf), Paris 2012; Akseli Gallen-Kallela, hg. v. Juha Ilvas (Ausst.-Kat. The Finnish National Gallery, Ateneum, Helsinki; Turku Art Museum), Helsinki 1996; Akseli Gallen-Kallela: The Spirit of Finland (Ausst.-Kat. Groninger Museum), Groningen 2006.

- Onni Okkonen, A. Gallen-Kallela: Elämä ja taide, Helsinki / Porvoo 1961, S. 85, 88.

- Ludwig Hevesi, Aus der Wiener Secession, in: Kunstchronik, 13. Jg., Nr. 9, 19.12.1901, S. 129–133, hier S. 131.

- Charlotte Ashby, Akseli Gallen-Kallela und Design – Innerhalb und außerhalb des Bilderrahmens, in: Akseli Gallen-Kallela 2024, S. 135–143, hier S. 142.

- Anu Utriainen, Akseli Gallen-Kallela und die Bedeutung des Ortes, in: Akseli Gallen-Kallela. Finnland erfinden, hg. v. Stella Rollig und Arnika Groenewald-Schmidt (Ausst.-Kat. Unteres Belvedere, Wien, 27.9.2024–2.2.2025) Wien / Köln 2024, S. 19–30, hier S. 25–26.

- Siehe: Frances Fowle, in: Akseli Gallen-Kallela 2024, S. 115–123.

- Brief von Gallen-Kallela an Edvard Neovius, 2.8.1890, Zitiert nach: Juha Ilvas, Sanan ja tunteen voimalla: Akseli Gallen-Kallela kirjeita / A Self-Portrait in Words: The Letters of Akseli Gallen-Kallela, Helsinki 1996, S. 112.

- Leena Ahtola-Moorhouse, Akseli Gallen-Kallela 1865–1931: Biographical Notes, in: Akseli Gallen-Kallela, hg. v. Juha Ilvas (Ausst.-Kat. The Finnish National Gallery, Ateneum, Helsinki; Turku Art Museum), Helsinki 1996, S. 8–29, hier S. 17.

- Siehe z. B. Anonym, Der Schatz von Pohjola (Zu dem Bilde von Axel Gallén), in: Jugend. Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben, Bd. 2, Nr. 46, 1898, S. 767.

- Janne Gallen-Kallela-Sirén, Minä palaan jalanjäljilleni: Akseli Gallen-Kallela elämä ja taide, Helsinki 2001, S. 53.

- Akseli Gallen-Kallela, Kallela-kirja: Iltapuhdejutelmia, 2. Aufl., Porvoo 1955, S. 155.

- Die Freskotechnik erlernte Akseli Gallen-Kallela in Italien: Ende 1897 reiste die Familie über St. Petersburg, Warschau, Wien und Venedig nach Florenz, wo sie von einer großen Kolonie nordischer Künstler:innen empfangen wurde. Gallén besuchte auch Pisa, Siena, Rom, Neapel und Pompeji. Gemeinsam mit dem dänischen Künstler Oscar Matthiesen machte er sich mit der Freskotechnik vertraut, ehe er im Juli 1898 nach Kalela zurückkehrte. Im Folgejahr wurde Gallen-Kallela mit den Fresken für die Weltausstellung beauftragt.

- Ahtola-Moorhouse 1996, S. 19.

- Akseli Gallen-Kallela war neben dem Niederländer Jan Toorop der Einzige, der mit einer stattlichen Anzahl von Werken vertreten war.

- Franz Servaes, Secession, in: Neue Freie Presse, 30.11.1901, S. 1–4, hier S. 2.

- Servaes 1901, S. 1 und S. 3; Zitiert nach S. 11.

- Anonym, in: Die Zeit, 1904.

- Brief von J. Stenbäck an Gallen-Kallela, 1899, Zitiert in: Onni Okkonen, A. Gallen-Kallela: Elämä ja taide, Helsinki / Porvoo 1961, S. 22.

- Arnika Groenewald-Schmidt, Das Jusélius-Mausoleum, in: Akseli Gallen-Kallela 2024, S. 83.

- Henry-Louis de La Grange / Günther Weiß (Hg.), Ein Glück ohne Ruh’. Die Briefe Gustav Mahlers an Alma, Berlin 1995, S. 344.

- Vgl. Linda Nochlin, The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society, London 1989, S. 33–59; Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity, London / New York 1982, S. 15–36; Tuija Wahlroos, Paluu Keniaan (Ausst.-Kat. Gallen-Kallela Museum, Espoo), Espoo 2023, S. 5.

- Gallen-Kallela 1955, S. 120.

- Siehe: Von Bonsdorff 2009.

- Okkonen 1961, S. 719f.

- Akseli Gallen-Kallela, Kansallis-kirjokirjaksi ehdotettu kuvitettu Kalevala, in: „Kalevalavihko“, Sonderausgabe, Valvoja, Heft 2, 1909, S. 217f.