Lovis Corinth: Biografie Lebenslauf und wichtigste Werke des deutschen Impressionisten

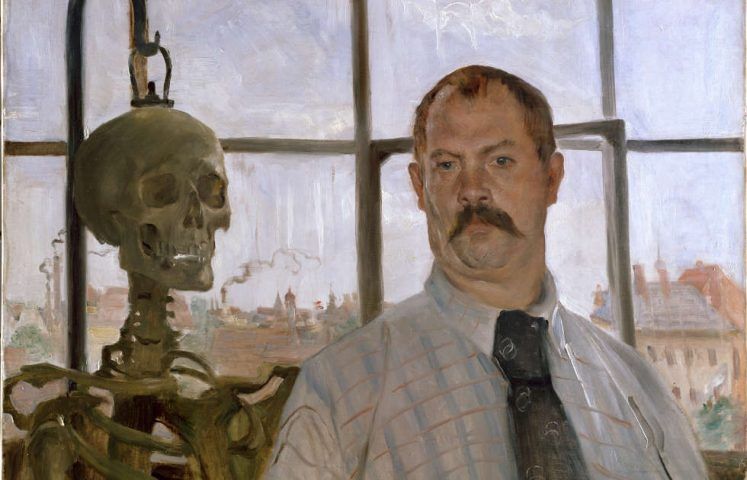

Lovis Corinth, Selbstbildnis mit Skelett, Detail, 1896 (Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München)

Lovis Corinth (1858–1925) zählt zu den bedeutendsten Malern Deutschlands im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. In seinem malerischen Werk verarbeitete der aus Ostpreußen stammende Künstler anfangs den Realismus, dann wandte er sich in religiösen Kompositionen dem Symbolismus und in Landschaftsbildern wie Porträts dem Impressionismus zu. Seine Ehefrau war die Malerin Charlotte Berend-Corinth.

Bereits früh lernte er den Landschaftsmaler Walter Leistikow kennen, der ihn bestärkte nach Berlin zu übersiedeln. Als Maler wie als Präsident der Berliner Secession prägte Corinth das Kunstgeschehen in der Hauptstadt. 1911 erlitt Lovis Corinth einem Schlaganfall, von dem er sich erstaunlich schnell wieder erholte. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er sich zunehmend von öffentlichen Funktionen und dem Berliner Leben zurück. Seine Ehefrau, die Künstlerin Charlotte Berend-Corinth, hatte in am Walchensee (Bayern) ein Haus errichten lassen. Hier entstanden die vom Expressionismus geprägten späten Landschaftsbilder des berühmten Wahl-Berliners. Gemeinsam mit Max Liebermann und Max Slevogt gilt Lovis Corinth heute als einer der drei wichtigsten Maler des deutschen Impressionismus.

Ehe

- Charlotte Berend (25.5.1880–10.1.1967): ⚭ 26.3.1904. Malerin, Lithografin, Buchillustratorin und Autorin. Lovis Corinths ehemalige Schülerin trug nach ihrer Hochzeit den Doppelnamen Berend-Corinth.

Kinder

- Thomas Corinth (13.10.1904–1.3.1988): Ingenieur, ab 1931 in den USA wohnhaft, Abschluss seines Studiums an der Columbia University, spezialisierte sich auf den Export von Maschinenwerkzeug vorrangig in lateinamerikanische Länder

- Wilhelmine Corinth (13.6.1909–31.5.2001): Schauspielerin und Autorin, verheiratete Wilhelmine Corinth-Klopfer

Beiträge zu Lovis Corinth

- Wien | Belvedere: Lovis Corinth (Sommer 2021)

- München | Lenbachhaus: Das Malerische (2020/21)

- Hannover | Landesmuseum Hannover: Im Freien. Von Monet bis Corinth (Sommer 2021)

- Wien | Belvedere: Lovis Corinth (Sommer 2021)

- Saarbrücken | Saarlandmuseum: Lovis Corinth (Winter 2021/22)

- Lovis Corinth, Selbstbildnis mit Skelett, 1896 (Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München)

- Lovis Corinth, Die Waffen des Mars, 1910, Öl auf Leinwand, 141,5 x 181 cm (Belvedere, Wien)

- Lovis Corinth, Dame am Goldfischbassin, 1911 (Belvedere, Wien)

Biografie von Lovis Corinth (1858–1925)

21.7.1858

Am 21. Juli 1858 wurde Franz Heinrich Louis Corinth als einziges Kind des Gerbers Franz Heinrich Corinth und dessen Frau Wilhelmine Amalie (geb. Buttcher), die Franz Heinrichs Cousine war, im ostpreußischen Tapiau (Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Ostpreußen) geboren. Er war das einzige gemeinsame Kind, mütterlicherseits hingegen hatte Corinth noch fünf Halbgeschwister. Die Familie kam durch gut laufende Geschäfte der Gerberei zu einigem Wohlstand.1866–1873

Corinth besuchte das Kneiphöfische Gymnasium in Königsberg. Während dieser Zeit lebte er bei seiner Tante in Königsberg.1873

Tod der Mutter. Lovis Corinth kehrte in sein väterliches Haus zurück und entwickelte den Wunsch, Maler zu werden.1876.1880: Akademie in Königsberg

Lovis Corinths Vater verkaufte das Anwesen in Tapiau und zog mit seinem Sohn nach Königsberg, um ihm eine Ausbildung an der Kunstakademie Königsberg zu ermöglichen. Durch seinen Lehrer Otto Günther (1838–1884) lernte Corinth die Grundlagen der Malerei und die Historienmalerei kennen. Immer wieder begleiteten Corinth und seine Studienkollegen ihren Lehrer nach Berlin oder Thüringen.Sommer 1880

Nach Beendigung seines Malereistudiums zog Lovis Corinth nach München, um bei Franz von Defregger zu studieren. Auf Empfehlung Günthers begann Corinth ein Studium an der Kunstakademie in München, das neben Paris als bedeutendstes Zentrum für Malerei galt und in regem Austausch mit Paris stand. Hier wurde Lovis Corinth von Franz von Defregger, Ludwig Löfftz und Wilhelm Trübner unterrichtet.1882–1883

Lovis Corinth unterbrach er sein Studium und meldete sich als Einjährig-Freiwilliger zum Militärdienst. Dann unternahm er mit seinem Vater eine Reise nach Italien, die ihn zum Gardasee führte. Danach setzte Corinth sein Studium an der Akademie fort.1884: Antwerpen

Lovis Corinth hielt sich drei Monate in Antwerpen auf und studierte dort bei Paul Eugène Gorge (1856–1941). Mit seinem Gemälde „Das Komplott“ konnte Corinth erste internationale Erfolge feiern (vielleicht erhielt er dafür in London eine Bronzemedaille). Im Atelier von Gorge entstand auch das Gemälde „Neger Othello“ (LENTOS, Linz), ein Porträt eines dunkelhäutigen Hafenarbeiters oder Matrosen aus dem Hafen von Antwerpen, das zu Corinths bekanntesten Bildern gehört.Oktober 1884–1887: Paris

Corinth trat in die Académie Julian in Paris ein, wo er bis 1887 bei Adolphe William Bouguereau und Tony Robert-Fleury studierte. Hier widmete er sich vor allem dem Aktmalen von Frauen. Die Strömung des französischen Impressionismus erreichte Lovis Corinth nicht, stattdessen ließ er sich von Werken von Jean-Louis-Ernest Meissonier, Wilhelm Leibl und Jules Bastien-Lepage anregen. Damit folgte Corinth den Hauptmeistern des Realismus und löste sich von der Historien- und Genremalerei seiner Lehrer.1885

Lovis Corinth präsentierte „Das Komplott“ am Salon in Paris. Sommer 1886 Corinth reiste mit Hans Ode an die Ostseeküste, um Landschaften und Porträts zu malen.1887: Rückkehr nach Königsberg

Corinth kehrte als Maler nach Königsberg zurück. Dort besuchte er den Abendakt und wurde Mitglied des Künstlervereins Nasser Lappen, wo er auch den Landschaftsmaler Walter Leistikow kennenlernte. Mit dem Porträt seines Vaters hatte Corinth in der Ausstellung der Königsberger Akademie jedoch keinen Erfolg.Winter 1887/88: Berlin

Lovis Corinth verbrachte den Winter 1887/88 in Berlin, wo er unter anderem Max Klinger und Karl Stauffer-Bern kennenlernte.1888

Franz Heinrich Louis Corinth nahm den Künstlernamen Lovis an. Zu dieser Zeit entstand sein erstes Selbstportrait. Dies war auch der Beginn seiner lebenslangen Selbstanalyse mit Hilfe der Malerei. Rückkehr nach Königsberg, da sein Vater schwer erkrankt war.1889

Tod des Vaters (10.1.). Corinths Freund Walter Leistikow, der ebenfalls in Königsberg weilte, versuchte Corinth zu einem Umzug nach Berlin zu überreden.1890

Corinth erhielt für sein Gemälde „Pietá“, das er am Pariser Salon gezeigt hatte, eine Auszeichnung.1891: München

Lovis Corinth zog nach München, wo er sich mit Freilichtmalerei auseinandersetzte und Mitglied des Münchner Künstlervereins "Allotria". Sein literarisches Figurenbild „Diogenes mit Laterne“ wurde im Münchner Glaspalast gezeigt und von den Kritikern heftig angegriffen. Sein Freund Otto Eckmann brachte ihm die Kunst des Radierens bei.1892

Reise nach Kraiburg am Inn in Oberbayern, wo Corinth in einer Schlachterei malte. Mit Max Liebermann, Wilhelm Trübner, Otto Eckmann, Hans Thoma und weiteren Künstlern, gründete Corinth die Münchner Secession. Noch im selben Jahr wurde Corinth wieder ausgeschlossen, als er eine neuerliche Abspaltung, die Freie Vereinigung, mitbegründete.1893

Lovis Corinth wurde mit Wilhelm Trübner, Max Slevogt und anderen Mitgliedern aus der Münchner Secession ausgeschlossen, als diese die sogenannte Freie Vereinigung der XXIV gründeten, mit dem Ziel, ihre Ausstellungsmöglichkeiten zu verbessern.1894

Ausstellung von Druckgrafik und Zeichnungen in der Galerie Fritz Gurlitt in Berlin.1895

Das Bild „Kreuzabnahme“ entstand, das erste, das Corinth auch verkaufen konnte. Im selben Jahr noch wurde es im Glaspalast ausgestellt und mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Corinths Radierzyklus „Tragikomödien“ erschien.1895/96

Lovis Corinth kam in Kontakt mit der Münchner Literatengruppe „Die Nebenregierung“, der unter anderem die Schriftsteller Max Halbe, Graf Eduard von Keyserling, Frank Wedekind und Otto Erich Hartleben angehörten.1896

Lovis Corinth arbeitete als Lehrer, unter seinen Schülern war unter anderem der Maler Josef Ruederer. Er beteiligte sich an der Gründung der Freimaurerloge „In Treue fest“, die noch heute besteht. Das berühmte Bild „Selbstporträt mit Skelett“ entstand.1897

Corinth verkaufte seine Bilder „Die Versuchung des hl. Antonius“ und „Die Hexen“ an eine Leipziger Privatsammlung. Er malte zudem das Porträt von Otto Eckmann, den „Schlachterladen in Schäftlarn an der Isar“ als Fortführung der Schlachthausszenen.1898

Corinth pendelte zwischen München und Berlin, da er sich noch nicht festgelegt hatte, ob er dem Drängen Leistikows nach Berlin zu kommen, nachgeben sollte.1899

Lovis Corinth wurde Gründungsmitglied der Berliner Secession und knüpfte auch gleichzeitig gesellschaftliche Kontakte. Er und Max Liebermann porträtierten einander gegenseitig. Teilnahme an der ersten Ausstellung der Berliner Secession, wo er sein Bild „Salome“ zeigte. Ab diesem Zeitpunkt stellte Corinth laufend in den Secessionsausstellungen in Berlin aus. Erste Porträt Aufträge folgten. Paul Cassirer richtete dem zunehmend erfolgreichen Maler in Berlin eine Ausstellung aus.1900

Lovis Corinth zog innerhalb Münchens um und malte „Salome“. Das Bild wurde jedoch von der Münchner Secession zurückgewiesen. Durch Vermittlung von Leistikow wurde das Werk mit großem Erfolg in der Berliner Secession präsentiert. Dadurch fühlte sich Corinth in seinem Entschluss bestärkt, München den Rücken zu kehren und nach Berlin zu übersiedeln.Juli 1900

Auf der Zweiten Ausstellung der Berliner Secession wurde das Bild „Salome“ ein Erfolg; weiters präsentierte er „Susanna und die beiden Alten“ sowie die „Kreuzigung“. Dies brachte Lovis Corinth die erhoffte Anerkennung in der Hauptstadt ein. Erste Ausstellung in der Galerie von Paul Cassirer.1901: Berlin

Der Künstler nahm an der Internationalen Kunstausstellung in Dresden teil. Im Oktober 1901 zog Corinth nach Berlin und eröffnete am 14. Oktober eine Malschule für Männer und Frauen, wo die 21-jährige Charlotte Berend eine seiner ersten Schülerin wurde und Corinth ab dem Zeitpunkt immer wieder Modell stand. Teilnahme an der Secessionsausstellung mit dem Gemälde „Perseus und Andromeda“ (Dezember).1902

Lovis Corinth wurde in den Vorstand der Berliner Secession gewählt. Er zeigte in der Secessionsausstellung 1902 „Das Porträt des Dichters Peter Hille“ (Kunsthalle Bremen), „Samuels Fluch auf Saul“, „Die drei Grazien“ und das „Selbstporträt mit Modell“. Auf einer Studienreise nach Horst in Pommer (heute: Nierchorze) verliebten sich Charlotte Berend und Lovis Corinth ineinander und begannen eine Beziehung.1902

Künstlerischer Beirat für den Regisseur und Theaterbesitzer Max Reinhardt: Für Hans Oberlaenders Inszenierung der „Salome“ von Oscar Wilde schuf Corinth das Bühnenbild und zusammen mit Max Kruse die Kostüme.1903

Gemeinsam mit Leo Impekoven stattete Lovis Corinth Reinharts Inszenierung von Maurice Maeterlincks „Pelléas et Mélisande“ am Neuen Theater am Schiffbauerdamm aus. Für Max Reinhards Inszenierung von Hugo von Hofmannsthals „Elektra“ schuf er zusammen mit Max Kruse das Bühnenbild am Kleinen Theater in Berlin. Auf der Jahresausstellung 1903 präsentierte Corinth das „Mädchen mit dem Stier“ und „Odysseus Kampf mit dem Bettler“.26.3.1904: Hochzeit

In einer heimlichen Hochzeit heiratete Corinth am 26. März seine Schülerin Charlotte Berend. Die ab da den Doppelnamen Berend-Corinth trug.1904

Geburt des Sohnes Thomas (13.10.). Zusammen mit Künstlerkollegen, wie Max Liebermann, Max Klinger, Alfred Lichtwark und Harry Graf Kessler gründete Lovis Corinth in Weimar den Deutschen Künstlerbund. Einzelausstellung bei Paul Cassirer. Auf der Jahresausstellung 1904 zeigte Lovis Corinth „Tiny Senders“ und die „Grablegung“. Paul Cassirer organisierte in seiner Galerie eine Ausstellung mit Werken von Paul Cézanne, die Corinth stark beeinflusste1904

Beginn des Umbaus seines Ateliers in der Klopstockstraße zur Wohnung.1905

Obwohl Lovis Corinth gesellschaftlich und künstlerisch anerkannt war und einige Porträtaufträge bekam, bleib seine Haupteinnahmequelle das Unterrichten in seiner Malerschule und das Korrigieren in anderen Malerschulen. Corinth begann seine Autobiographie und Theoretische Schriften zu verfassen.1906

Die berühmtesten Bilder aus dem Jahr 1906 sind: „Kreuzabnahme“, „Jugend des Zeus“, „Nach dem Bade“ sowie „Rudolf Rittner als Florian Geyer“.1907

Lovis Corinth malte „Liegender weiblicher Akt“, „Die Gefangennahme Simsons“, „Das große Martyrium“, das „Selbstporträt mit Glas“.1908

Der Freitod seines Freundes Walter Leistikows im Sommer veranlasste Corinth, ein Manuskript über das Leben seines Freundes zu verfassen (erschien 1910 bei Paul Cassirer). Zudem publizierte er die „Legenden aus dem Künstlerleben“ und das Lehrbuch „Das Erlernen der Malerei“. Corinths „Portrait des Dichters Peter Hilde“ wurde von der Kunsthalle Bremen angekauft. Sommeraufenthalt gemeinsam mit Liebermann, Cassirer und Slevogt in den Niederlanden, wo Corinth Max Slevogt portraitierte .1909

Geburt der Tochter Wilhelmine (13.6.), weshalb die Familie die zweite Etage im selben Haus in der Klopstockstraße 48 kaufte. Teilnahme an der Ausstellung an der „Ausstellung für Christliche Kunst“ in Düsseldorf.1910

Lovis Corinth malte „Die Waffen des Mars“. Einzelausstellung in Königsberg. Auf der Jahresausstellung der Berliner Secession zeigte er „Die Waffen des Mars“, „Fußwaschung“ und das Familienporträt „Der Künstler und seine Familie“.1911

Max Liebermann trat als Präsident der Berliner Secession gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Max Slevogt, Paul Cassirer, August Gaul und Fritz Klimsch vom Vorsitz zurück. Corinth wurde daraufhin zum Ersten Vorsitzenden der Secession gewählt. In diesem Jahr malte er mehr als 60 Gemälde und nahm an zahlreichen Ausstellungen teil. Corinth unterrichtete und korrigierte dennoch weiterhin an den Malschulen. Mit seiner Familie unternahm er einen Urlaub in St. Ulrich im Grödner Tal in Südtirol.Dezember 1911: Schlaganfall

Im Dezember erlitt Lovis Corinth einen Schlaganfall, der ihn linksseitig vorrübergehend lähmte.1912

Lovis Corinth unternahm im Frühjahr einen dreimonatigen Kuraufenthalt in Bordighera an der italienischen Riviera, wodurch sich sein Gesundheitszustand erstaunlich schnell verbesserte. Während seiner Genesung wurde bei einer Hauptversammlung der Secession Paul Cassirer zum Ersten Vorsitzenden gewählt; Corinth lehnte in der Folge die Mitgliedschaft im Vorstand und in der Jury ab. Das Bild „Der geblendete Simson“ entstand.1913

Georg Biermann veröffentlichte die erste Monographie über Lovis Corinth. Um sich mit Corinth zu versöhnen, veranstaltete Paul Cassirer im selben Jahr eine große Corinth-Retrospektive mit 228 Ölgemälden, die von Max Liebermann eröffnet wurde. Bruch der Secession: Da die Gegner Cassirers nicht austreten wollten, verließ daraufhin die Mehrheit der Künstler (44) unter der Führung von Liebermann sowie Slevogt und Cassirer die Secession und gründeten die sogenannte Freie Secession. Corinth blieb als einziger namhafter Künstler der alten Secession treu. Das führte neuerlich zum Bruch mit Cassirer.1914

Lovis Corinth reiste nach Monte Carlo und weiter nach Rom, wo ihn vor allem der Vatikan interessierte, allen voran die Fresken Raffaels. Die Reise führte ihn auch noch nach St. Moritz. Aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges musste er die Reise vorzeitig beenden. Der Erste Weltkrieg löste bei Corinth einen patriotischen Eifer aus, da sich Corinth dadurch einen radikalen Neubeginn erhofften. Corinth gehörte neben Slevogt, Liebermann und Ernst Barlach zu den prominenten Künstlern, die diesen Krieg begrüßten. Die Familie kaufte zu dieser Zeit die dritte Etage in der Klopstockstraße 48.1915

Lovis Corinth wurde erneut Vorsitzender der Berliner Secession. Durch neue Mitglieder und Geldgeber konnte ein passendes Ausstellunggebäude gefunden werden, da das alte Gebäude abgegeben werden musste.1917

Herbert Eulenberg gab die Monografie „Corinth, ein Maler unserer Zeit“ heraus. Lovis Corinth, der als Präsident der Secession bestätigt wurde, zog sich immer mehr aus dem Vorstand zurück, da es innerhalb der Secession zu Intrigen kam.1918

Die Berliner Secession zeigte anlässlich von Corinths sechzigstem Geburtstag eine große Retrospektive. Der Maler kaufte mit seiner Familie ein Zweithaus in Urfeld am Walchensee in Oberbayern, um dort mehr Ruhe zu finden. Corinth wurde zum Mitglied der Akademie der Künste in Berlin gewählt.1919

Nach dem Umbau des Zweitwohnsitzes, dem sogenannten „Haus Petermann“, hielt sich die Familie mehrmals im Jahr in Urfeld am Walchersee auf. Die Umgebung und der See wurden zu einem zentralen Motiv in Corinths Werk.1920

Zusammenarbeit mit Eulenberg für eine Filmproduktion in Babelsberg. Corinth illustrierte die Filmvorlage „Anna Boleyn“, der im Fritz Gurlitt Verlag, Berlin erschien.1921

Corinth wurden der Ehrendoktortitel der Philosophie und der Magister der Freien Künste der Albertus-Universität Königsberg verliehen (15.3.). In diesem Jahr erschienen auch zwei Bücher über das graphische Werk Corinths.1922

Hans Cürlis drehte einen Film über Corinth. Dieser Film war Teil der Serie „Schaffende Hände“, die in 87 Filmporträts bildende Künstler porträtierten (1920er bis 1960er Jahre). Für eine Faust.Inszenierung am Berliner Lessing-Theater entwarf Corinth die Bühnenbilder. Bei der Biennale in Venedig waren im deutschen Pavillon Werke von Max Liebermann, Max Slevogt, Lovis Corinth und Oskar Kokoschka zu sehen.1923

Lovis Corinth wurde mit anderen Künstlern vom Reichspräsidenten Friedrich Ebert eingeladen. In der Nationalgalerie im ehemaligen Kronprinzenpalais wurde anlässlich seines 65. Geburtstags eine Corinth Ausstellung mit 170 Bildern aus Privatbesitz gezeigt. Gemeinsame Präsentation von Liebermann, Corinth und Kokoschka in der Frühjahrsausstellung der Akademie.1924

Porträtierte Reichspräsident Friederich Ebert. Einzelausstellungen in Zürich und Königsberg. Der Künstler erhielt anlässlich der Ausstellung in Königsberg vom Oberbürgermeister die Ehrenplakette der Stadt.1925

Corinth wurde Ehrenmitglied der Bayrischen Akademie der Bildenden Künste in München. Er beendete seine Autobiographie, die aber erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. In Begleitung eines ehemaligen Schülers unternahm Corinth eine Reise über Düsseldorf nach Amsterdam, um die Werke Rembrandts und Frans Hals‘ zu studieren. Hier erkrankte er an einer Lungenentzündung (Juni).17. Juli 1925: Tod

Am 17. Juli 1925 starb Lovis Corinth in Zandvoort im Alter von 67 Jahren. Lovis Corinth wurde eingeäschert und seine Urne in einem Ehrengrab der Stadt Berlin auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt: Block Trinitatis, Feld 8, Erbbegräbnis 47.1926

„Lovis Corinth. Selbstbiografie“ erschien in Leipzig. Alfred Kuhn publizierte eine bedeutende Monographie, in Berlin fanden mit der Ausstellung der Gemälde und Aquarelle in der Nationalgalerie sowie der Graphikausstellung der Akademie der Künste zwei wichtige Gedenkausstellungen statt.