Toulouse-Lautrec und die Fotografie Selbstinszenierung und Dokumentation

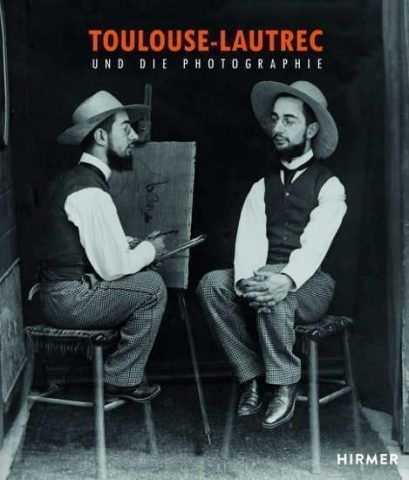

Toulouse-Lautrec und die Photographie, HIRMER (Cover)

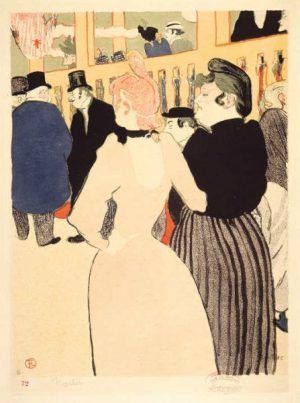

Bislang war hinlänglich bekannt, dass sich Henri de Toulouse-Lautrec für seine lebensnahen Gemälde, Plakate und Grafiken ins Nachtleben des Montmartre stürzte und seine Eindrücke in Skizzen in Blei- oder Farbstift festhielt (→ Henri de Toulouse-Lautrec: Werke, Bilder vom Moulin Rouge). Dass er sich darüber hinaus auch mit Fotografie beschäftigte, war zwar präsent, ist aber bis zu dieser Ausstellung in Bern nur marginal gewürdigt worden. Der Spezialist für Vallotton und das Pariser Fin-de-Siècle Rudolf Koella hat in der Bibliothèque nationale im Musée de Montmartre in Paris, bei Privatsammlern und Verwandten des Künstlers sowie im Musée Toulouse-Lautrec in Albi noch unbekanntes Fotomaterial gefunden und sich Gedanken zum „fotografischen Blick“ Toulouse-Lautrecs gemacht. Das Kunstmuseum Bern besitzt nicht nur ein das Porträt „Misia Natanson am Flügel (Misia Natanson au piano)“ (1897), sondern auch eine bedeutende Gruppe von Druckgraphiken, auf die die Schau aufbaut.

Toulouse-Lautrec und die Fotografie

Schweiz / Bern: Kunstmuseum Bern

28.8. - 13.12.2015

verlängert bis 3.1.2016

Kein Fotograf aber Selbstdarsteller

Wenn auch die Fotografie im Zentrum dieser Schau steht, so wird doch zu Beginn bereits darauf hingewiesen, dass der Künstler aus Südfrankreich selbst nie eine Kamera besessen und nie fotografiert hat. Die meisten der von ihm verwendeten Aufnahmen stammen von den Fotografen François Gauzi, Maurice Guibert und Paul Sescau, die alle Freunde des Malers waren. Guibert und Gauzi waren Hobbyfotografen. Maurice Guibert verdiente seinen Lebensunterhalt als Vertreter der Champagnerfirma Moët & Chandon, und François Gauzi war ein Studienkollege aus Südwestfrankreich. Bis zu seiner Rückkehr nach Toulouse 1896 war Gauzi eng mit Lautrec befreundet und hielt noch kurz vor seinem Tod seine Erinnerungen an ihn in einem kleinen, mit Fotografien illustrierten Buch fest. Im Gegensatz dazu war Paul Sescau Profifotograf und besaß ein Fotoatelier. Für dieses entwarf Toulouse-Lautrec auch ein Atelier. Allen dreien hat Toulouse-Lautrec haargenau vorgegeben, was sie ablichten sollten.

- Paul Sescau, Toulouse-Lautrec stehend mit Spazierstock, 1894, Neuabzug von einem Glasnegativ, Albi, Musee Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi – Tarn – France.

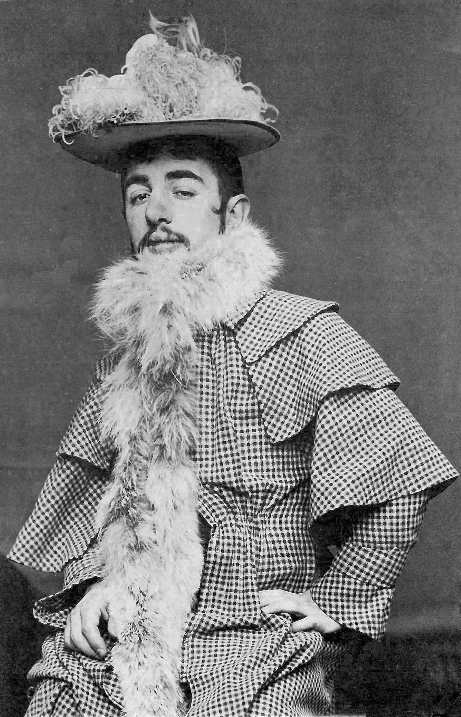

- Maurice Guibert, Lautrec mit Hut und Boa von Jane Avril, um 1892, Neuabzug von einem Glasnegativ, Albi, Musée Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi – Tarn – France.

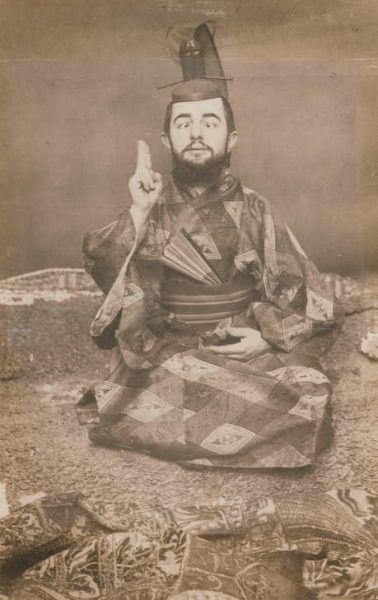

Zu den bekanntesten Aufnahmen von Henri de Toulouse-Lautrec gehören seine Travestien, Porträts in Verkleidung. Er posierte in japanischem Kimono, als Frau, als Clown, etc. Koella schreibt von rund zwei Dutzend skurriler Travestien, die 1884 meist beim gemeinsamen Studienkollegen Albert Grenier und dessen Freundin Lily inszeniert worden sind. Wer immer auf den Auslöser gedrückt hat, die kreative Leistung lag bei Toulouse-Lautrec vor der Linse. Sie zeigen den humoristischen Künstler, der seine Behinderung nicht versteckt. Die Aufnahmen oder vielleicht noch mehr der Prozess ihrer Entstehung dienten der Unterhaltung des adeligen Außenseiters, womit die Travestien in der Tradition der französischen Rollenporträts des 18. Jahrhunderts und der „lebenden Bilder“ („tableaux vivants“) stehen.

Dokumente eines Lebens

Bereits in Albi kam Henri de Toulouse-Lautrec mit dem Fotovirus des späten 19. Jahrhunderts in Kontakt. Seine Cousine Marie Tapié de Céleyran (1881–1971) war eine begeisterte Fotografin und legte ein Fotoalbum der Familie an. Hierin finden sich neben Aufnahmen von Angehörigen, vor allem Fotos von Pferden und modernen Fortbewegungsmitteln. Die Begeisterung des Fin de Siècle für die Fotografie verdankte sie den technischen und physikalischen Neuerungen, die erstmals kurze Verschlusszeiten und die Produktion von Handkameras, Detektivkameras, Kodak Boxkameras und der Klappkameras ermöglichten. Zu den irritierenden Faktoren der neuen Fotografie zählten Schnappschüsse, die Momentaufnahmen von rasanten Bewegungsabläufen im wahrsten Sinn des Wortes einfroren.1 Eadweard Muybridge begann Bewegungsphasen darzustellen, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann.2 Zudem war es wegen des Fehlens eines korrekten Suchers bis 1920 nahezu unmöglich, die Bilder zu komponieren. Zufallstreffer und außergewöhnliche Blickpunkte wurden so wichtige Phänomene des Fotohypes der 1890er Jahre.

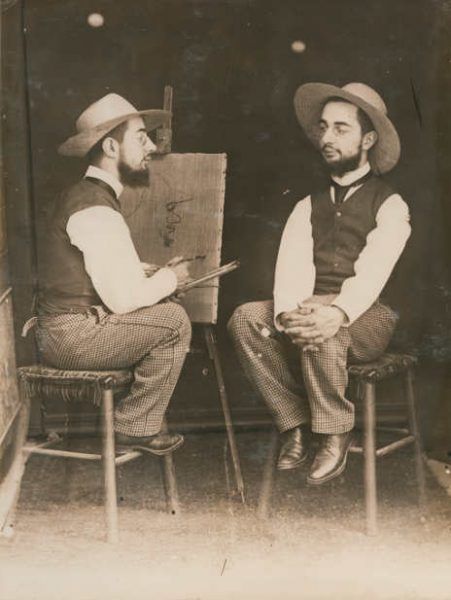

- Maurice Guibert, Lautrec porträtiert Lautrec, um 1894, Aus einem Album mit 33 Photographien der Familie Toulouse-Lautrec, Collection Georges Beaute © Beaute, Réalmont; Photographe David Milh.

- Maurice Guibert, Toulouse-Lautrec als Samurai, schielend, um 1892, Aus einem Album mit 33 Photographien von Toulouse-Lautrec, Originalabzug, Collection Georges Beaute © Beaute, Réalmont; Photographe David Milh.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Plakat für den Photographen Sescau, 1896, Farblithographie in Pinsel, Kreide und Spritztechnik, 60,7 x 80 cm, Sammlung E.W.K., Bern.

Als offizielle Fotoporträts von Henri de Toulouse-Lautrec gelten drei repräsentative Studioaufnahmen, die wohl alle vom Berufsphotographen Paul Sescau stammen. Dessen Studio befand sich erst in der Rue Rodier, dann an der Place Pigalle im Quartier Montmartre. Neben den Porträts arbeitete Sescau für Lautrec an Reproduktionsfotografien von dessen Bildern und Graphiken. Die beiden waren seit etwa 1890 eng befreundet. Um 1896/97 schuf Toulouse-Lautrec für Sescau ein witziges Plakat, das ihn beim Fotografieren einer eleganten Dame zeigt.

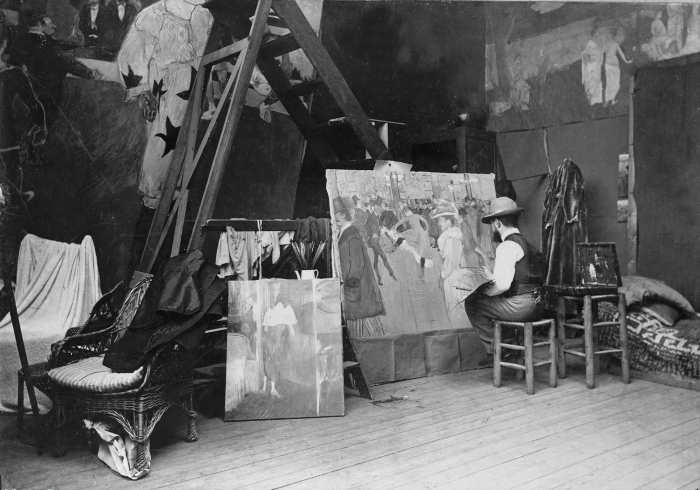

Um einen Einblick in die Arbeitswelt von Toulouse-Lautrec zu gewinnen, sind sicher die drei Aufnahmen von Maurice Guibert wichtiger: Die berühmteste zeigt „Lautrec im Atelier vor dem Gemälde „Au Salon de la rue des Moulins“3 (um 1894). Wenn auch die Assoziation mit Gustave Courbets Atelier-Gemälde aus der Hand liegt, der Künstler und sein nacktes Modell vor einem Gemälde stehend, so sieht Rudolf Koella in der Darstellung weniger eine Allegorie (der Malerei) als einen Befund des kreativen Raumes von Toulouse-Lautrec. Darüber hinaus geben die erhaltenen Schnappschüsse aus dem Leben des Künstlers einen Eindruck vom Umgang des lebenslustigen Franzosen mit seinen Freunden. Wenn er nicht in seinem Sessel schlief, nackt im Meer schwamm, im Garten eine junge Dame malte, dann ließ er sich vorne auf einem von Gabriel Tapié de Céleyran gelenkten Automobil der Marke Léon Bollée4 herumkutschieren. Interessanterweise werden die selbstzerstörerischen Aspekte von Toulouse-Lautrecs dandyhaftem Leben über die Fotografie nicht transportiert. In Kenntnis um seinen angeschlagenen Gesundheitszustand aufgrund von Alkoholmissbrauch scheint alles nur Schein, Performance, Selbstinszenierung.

Schreiben über Fotografie

Leider hat sich der Maler über Fotografie kaum geäußert, nicht einmal in seinen Briefen. Darin finden sich Kommentare zu bestellten Reproduktionen eigener Werke, die Lautrec bei Händlern und Verlegern anbot. Gelegentlich schlug er ihnen auch vor, diese Aufnahmen eigenhändig zu retuschieren oder sie wollte sie kolorieren, um sie dem Original noch näher zu bringen. Von der hohen Qualität des neuen photomechanischen Druckverfahrens „chromotypogravure“ oder Chromotypographie kann man sich in der Ausstellung anhand der Mappe „Toulouse-Lautrec au cirque. Vingt-deux dessins aux crayons de couleur“5 überzeugen. Damit reagierte er auf die „Vingt dessins 1861–1897“ von Edgar Degas, die Manzi 1897 in der gleichen Technik reproduziert und als Album herausgegeben hatte.

- Maurice Guibert, Lautrec arbeitet am Gemälde «La Danse au Moulin-Rouge», 1894, Neuabzug von einem Glasnegativ, Albi, Musée Toulouse-Lautrec © Musée Toulouse-Lautrec, Albi – Tarn – France.

Fotografisches Sehen…

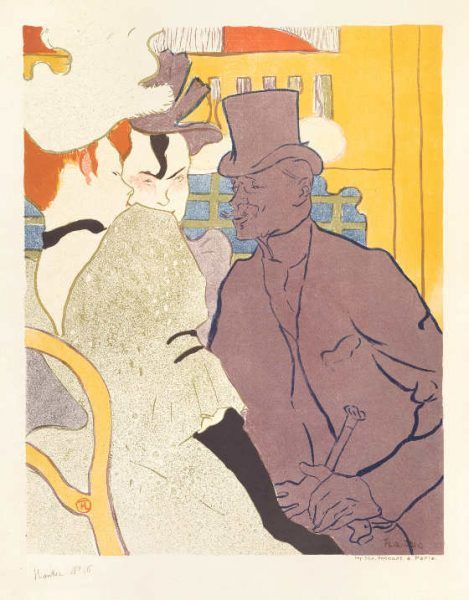

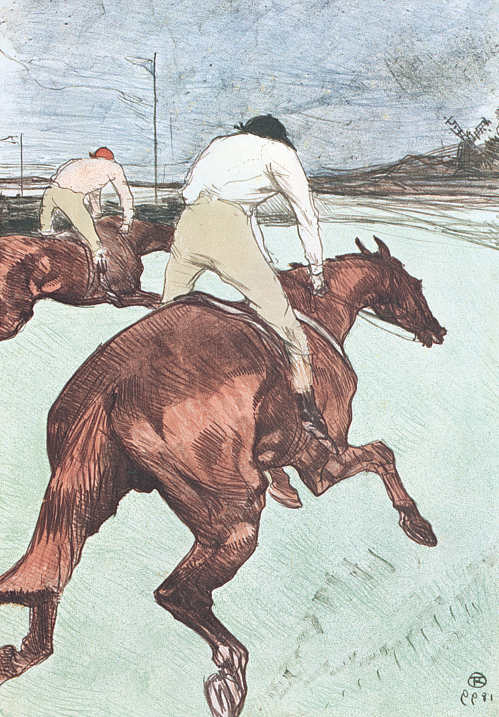

Toulouse-Lautrecs Werk und Ruhm speisen sich aus innovativen Bildmotiven und ungewöhnlichen Blickpunkten. Man denke nur an sein erstes Plakat für das Moulin Rouge, das Madame Goulue beim Can-Can von hinten zeigt, einen Blick unter ihren Rock erlaubt und gleichzeitig das Publikum als dunkle Silhouette hinter ihr einfängt (1891). Dass der junge Künstler zu solchen Ergebnissen finden konnte, verdankte er einer Adaption des „fotographischen Sehens“. Im Gegensatz zu Gustave Courbet und Edouard Manet, die die Fotografie nur als Vorlage für ihre Aktmalerei nutzten, entwickelte die jüngere Generation Pariser Maler aus der Fotorevolution radikal neue Darstellungsperspektiven. Gewagte Ausschnitte, verschwommene Hintergründe, radikale Verzerrungen (siehe: „Der Jockey“, 1899), kühne Steilperspektiven und drastische Fragmentierungen waren die Folge. Mit Hilfe des neuartigen Sehens brachte er den omnipräsenten Beschleunigungsprozess des Lebens in seine Bildwelten.6 Da er nie nur ein Betrachter mit kaltem Blick7 war, setzte er seine Beobachtungen mit Hilfe des fotografischen Sehens in interessanten Kompositionen um, die dennoch den Regeln der Kunst folgten. Auch wenn er verstand, diese so weit wie möglich auszudehnen.

… und seine Auswirkungen auf Toulouse-Lautrecs Kunst

Ab dem Jahr 1887 änderte sich Toulouse-Lautrecs Kunst. Sein Freund Gauzi behauptete, diese Neuorientierung wäre auf den Einfluss des italienischen Malers Federico Zandomenighi (1841–1917) zurückzuführen. Zandomenighi war ein Freund von Degas und lebte ebenfalls auf dem Montmartre, gleich neben Lautrecs erstem Atelier. Über ihn hätte Lautrec sich mit dem Impressionismus vertraut gemacht und seine Palette aufgehellt. Auch seine Art zu malen, die zwischen Malerei und Zeichnung steht und die den Malgrund nicht mehr völlig mit Farbe zudeckt, wäre in diesem Jahr erstmals aufgetreten.

Sicher ist, dass Henri de Toulouse-Lautrec seine Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu lenken begann. Anstelle der bisher von ihm angewandten traditionellen, tonigen Malerei nutzte er nun Materialien und eine Technik, mit der er schnappschussartige Eindrücke erzielte. Die Ölmalerei ergänzten Kohle, Pastellkreide und Wasserfarben auf Karton oder festes Papier als Malgrund. Erst nachträglich zog er diese Arbeiten auf Leinwand auf. Zu den außergewöhnlichsten Mitteln zählt die „peinture à l’essence“ (Terpentinmalerei), die einen sehr wässrigen, dünnen Farbauftrag ermöglicht. Dafür wird der Ölfarbe durch Eintrocknen Flüssigkeit entzogen, anschließen wird sie pulverisiert und mit sehr viel Terpentinöl oder einem anderen Lösungsmittel zu einer dünnflüssigen Masse vermischt. Von 1888 an wurden fast alle Ölbilder mit dieser „Essenz“ ausgeführt. Große Teile des Malgrunds ließ Toulouse-Lautrec unbearbeitet, sodass die Bilder immer mehr wie große Zeichnungen aussahen.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Der Engländer im Moulin Rouge, 1892, Farblithographie in Pinsel, 62,7 x 49 cm, Sammlung E.W.K., Bern.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Der Jockey, 1899, Farblithographie in Pinsel, Kreide und Spritztechnik, 51,6 x 36,4 cm, Sammlung E.W.K., Bern.

Fotografien als Bildvorlagen - Rund um Misia

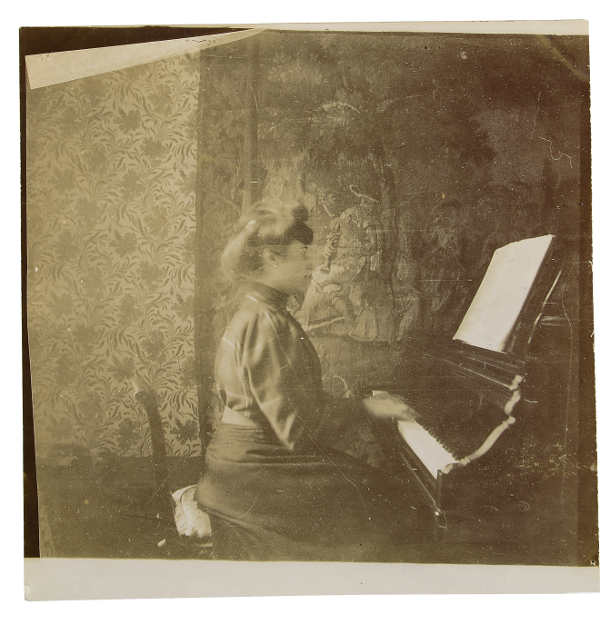

Zehn Jahre später malte Toulouse-Lautrec „Misia Natanson am Flügel (Misia Natanson au piano)“ (1897), das heute dem Kunstmuseum Bern gehört. Die „russische Sphinx“ war ein Idol einer ganzen Künstlergeneration und schlug als gesellschaftliche Autorität die geistige Elite in ihren Bann.8 Lautrec zeigt sie beim Klavierspiel, aber auch auf Plakaten für die von Misias Gatten Thadée Natanson herausgegebene Revue blanche oder auf dem lithographierten Umschlag des Albums „L’Estampe originale“. Im Jahr 1897 porträtierte er Misia auf ihrem Landhaus in Villeneuve-sur-Yonne, wo Künstlerfreunde auf Einladung des Ehepaars Natanson den Sommer verbrachten. Wie sein Kollege Edouard Vuillard suchte er, so Koella, nach einem Vorwand, um dem gemeinsamen Idol so nahe wie möglich zu sein. Dafür nahm er auch die „Rolle eines frechen Fauns“ ein.

Unter den Glasplatten, die Lautrecs Nachlassverwalter Maurice Joyant dem Toulouse-Lautrec gewidmeten Museum in Albi kurz vor seiner Gründung 1923 übergab, befand sich keine einzige Aufnahme, die dem Künstler als Vorlage für ein Bild diente. Das Gleiche gilt auch für die ebenfalls aus dem Nachlass stammenden Papierabzüge in der Bibliothèque nationale in Paris. Das erstaunt, lässt sich doch für das Porträt der Misia eine fotografische Aufnahme von Vuillard vorlegen, die dem Profilbildnis von Toulouse-Lautrec erstaunlich nahe kommt. Die Künstler der Nabis begeisterten sich so sehr für die Fotografie, dass sie sich Ende des Jahrhunderts alle eine Kamera kauften. Auch die berühmten Plakate entwarf Lautrec mithilfe fotografischer Vorlagen, wie beispielsweise die beiden 1893 und 1899 entstandenen für die Kabaretttänzerin Jane Avril und das 1896 geschaffenen Plakat für die „Troupe de Mlle Eglantine“. Auch die Porträts von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern, die Lautrec ab 1894 als Lithografien vervielfältigte, setzten meist fotografische Vorlagen so frei um, dass sie kaum erkennbar sind.

- Edouard Vuillard, Misia Natanson am Flügel, 1899, Originalabzug auf Silbergelatinepapier, 9 × 9 cm, Paris, Archives Vuillard.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Misia Natanson am Flügel, 1897, Öl auf Karton, parkettiert, 82 x 96 cm, Kunstmuseum Bern, Schenkung Hilde Thannhauser.

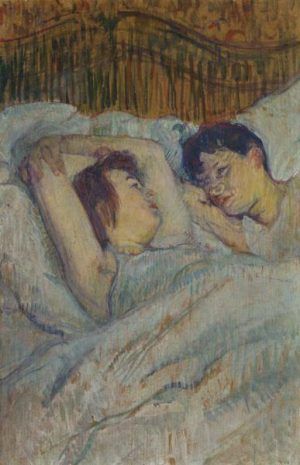

Toulouse-Lautrecs „fotografischer Blick“ ließ ihn nach möglichst natürlichen und lebendigen Bildern suchen. Die Aufnahmen, die Lautrec bei Freunden in Auftrag gab, zeigen die Modelle stets in natürlicher und entspannter Haltung – und merkwürdigerweise oft nicht von vorn, sondern von der Seite oder sogar von hinten. In der wohl ungewöhnlichsten Druckgrafikmappe „Sie (Elles)“ setzte Toulouse-Lautrec genau diese Anregungen um. Die elf Blätter schildern den Tagesablauf von Prostituierten in einem noblen Hotel. Sie sind nicht nur bei völlig alltäglichen Handlungen zu sehen, sondern auch häufig von hinten oder im Profil. Ob Toulouse-Lautrecs Auseinandersetzung mit den Grafiken des japanischen Künstlers Utamaro9 oder die Fotografie hierfür eine wichtigere Inspirationsquelle bot, kann nicht geklärt werden. Sicher ist aber - und dafür sind dem Kunstmuseum Bern und seinem Kurator zu danken, dass die Fotografie einen wesentlich höheren Anteil am Entstehen von Toulouse-Lautrecs Werk zugesprochen werden muss, als bislang auch nur geahnt wurde!

- Henri de Toulouse-Lautrec, Marcelle Lender als Büste, 1895, Farblithographie in Pinsel, Kreide und Spritztechnik, 48,5 x 42 cm, Sammlung E.W.K., Bern.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Im Bett, 1892, Öl auf Karton, 53 × 34 cm, Privatsammlung, Schweiz.

- Henri de Toulouse-Lautrec, Im Moulin Rouge. Die Goulue, und ihre Schwester, 1892, Farblithographie in Pinsel und Spritztechnik, 58 x 43,5 cm, Sammlung E.W.K., Bern.

Henri de Toulouse-Lautrec und die Photographie: Ausstellungskatalog - Inhaltsverzeichnis

Rudolf Koella, Toulouse-Lautrec und die Photographie, S. 22-47.

Michel Frizot, Neue Bildkonzepte dank der Photographie S. 48-59.

Jean-Paul Morel, Toulouse-Lautrec oder das Phänomen der Geschwindigkeit. Ein Intermezzo zwischen Turner und Marinetti, S. 60-66.

Rudolf Koella, Matthias Frehner (Hg.)

mit Beiträgen von R. Koella, M. Frehner, M. Frizot, J.-P. Morel, I. Fehlmann

280 Seiten, 290 Abb.

23 x 29 cm, gebunden

ISBN: 978-3-7774-2467-5

München 2015

HIRMER

Weitere Beiträge zu Henri de-Toulouse-Lautrec

- Im Jahr 1889 brachte die amerikanische Firma Eastman eine Kamera auf den Markt, die nicht nur wesentlich handlicher und damit schneller einsatzfähig war, sondern die Aufnahmen statt auf Glasplatten auf einem hochempfindlichen Papierfilm festhielt. Das erlaubte sehr viel kürzere Belichtungszeiten. Zudem zeigten 1895 die Brüder Lumière in Paris zum ersten Mal einen Kinofilm.

- Der in die USA emigrierte Engländer Eadweard Muybridge (1830–1904) stellte seit den frühen 1870er Jahren mithilfe eines komplizierten technischen Verfahrens Fotoserien mit sich fortbewegenden Menschen und Tieren her. Er positionierte dafür bis zu 36 Kameras im gleichen Abstand nebeneinander, die von dem sich fortbewegenden Objekt eine nach der anderen ausgelöst wurden. Legte man die Papierabzüge in der gleichen Reihen folge nebeneinander, ergab sich unwillkürlich die Illusion eines kontinuierlichen Bewegungsablaufs, der schon fast wie ein Film anmutete. 1881 gab er unter dem Titel „The Attitudes of Animals in Motion“ seine Aufnahmen heraus.

- Neuabzug von einem Glasnegativ Albi, Musée Toulouse-Lautrec, Dortu Ic. 179.

- Marie Tapié de Celeyran, „Lautrec vorne auf einem von Gabriel Tapié de Céleyran gelenkten Automobil der Marke Léon Bollée“ (um 1898, Originalabzug, Privatbesitz)

- Die Zeichnungen entstanden im Frühjahr 1899 während Lautrecs Aufenthalt in einer Nervenklinik. Am 28. Oktober schrieb er dem englischen Verleger W. H. B. Sands, er wäre daran, ein Album über den Zirkus mit 20 bis 25 Farbtafeln vorzubereiten, das der Verlag Joyant, Manzi & Cie herausbringen wollte. Erschienen ist die Mappe allerdings erst vier Jahre nach dem Tod des Künstlers 1905.

- Jean-Paul Morel widmet im Katalog diesem Thema einen eigenen Aufsatz: „Toulouse-Lautrec oder das Phänomen der Geschwindigkeit. Ein Intermezzo zwischen Turner und Marinetti“, in: Henri de Toulouse-Lautrec und die Photographie (Ausst.-Kat. Kunstmuseums Bern 2015), München 2015, S. 60-66.

- Als solcher wird beispielsweise Edgar Degas gerne beschrieben.

- Zu ihren Bewunderern zählten: Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine und Marcel Proust, Claude Debussy und Maurice Ravel, Auguste Renoir, Toulouse-Lautrec und die Nabis mit Félix Vallotton.

- Einige der kühnen Neuerungen, die Toulouse-Lautrec um 1890 in sein Werk einführte, gingen mit Sicherheit auf die Auseinandersetzung mit fernöstlicher Kunst zurück. Vincent van Gogh hatte seine Künstlerfreunde Emile Bernard, Louis Anquetin und Henri de Toulouse-Lautrec in die Galerie von Samuel Bing eingeführt. Im Herbst/Winter 1887/88 schworen sie dem Impressionismus ab und begannen eine Malweise zu entwickeln, die den Eigenwert von Linie und Fläche markant steigerte und so zu einem völlig neuen Stil führte, dem sogenannten „Cloisonnisme“ (Cloisonnismus).