Wassily Kandinsky: Biografie Lebenslauf und Ausstellungen des russisch-deutschen Malers

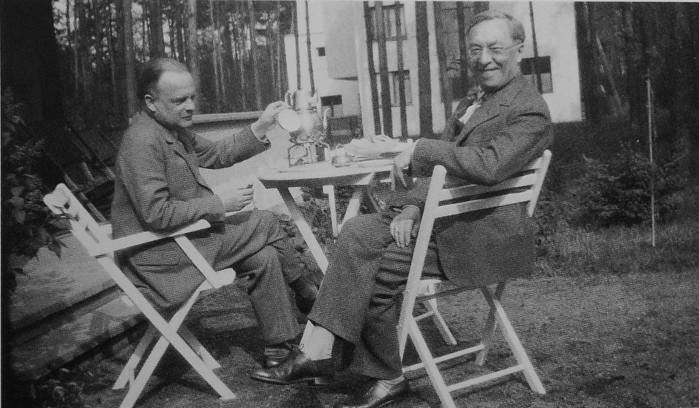

Paul Klee und Wassily Kandinsky in ihrem Garten in Dessau, um 1927, Foto: Nina Kandinsky, Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou, Paris. Paul Klee und Wassily Kandinsky in ihrem Garten in Dessau, um 1927, Foto: Nina Kandinsky, Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges Pompidou, Paris.

Wassily Kandinsky (1866–1944) begründete kurz nach 1910 die abstrakte Malerei (→ Abstrakte Kunst), indem er zunehmend die Bildgegenstände abstrahierte und gleichzeitig eine Kunsttheorie basierend auf der Korrelation von Formen, Empfindungen, Farben entwickelte.

Kindheit und Hinwendung zur Kunst

Der am 4. Dezember 1866 als Sohn des wohlhabenden Teehändlers Wassily Silvestrowitsch Kandinsky und dessen Frau Lidija in Moskau geborene Wassily Kandinsky studierte in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre Rechtswissenschaft. Bereits vor seinem Schlüsselerlebnis – in einer Ausstellung französischer Kunst hatte er 1896 ein Gemälde aus Claude Monets Serie der „Heuhaufen“ gesehen – hatte er der wissenschaftlichen Laufbahn den Rücken gekehrt und die künstlerische Leitung der Moskauer Druckerei Kušnerev übernommen.

Ausbildung und Reisen

Im Dezember 1896 übersiedelte er gemeinsam mit seiner ersten Ehefrau nach München, um Malerei zu studieren. Nach dem Besuch der privaten Kunstschule von Anton Ažbe (1897–1899), setzte er seine Studien an der Münchner Kunstakademie in der Klasse von Franz von Stuck fort (1900–1903). In diesen Jahren traf er Alexej Jawlensky und Paul Klee.

Ab 1901 malte Wassily Kandinsky kleine Ölstudien vor der Natur sowie Temperabilder mit altrussischen Szenen. Enttäuscht über die Lehrmethoden Stucks gründete er im Mai die Ausstellungsvereinigung Phalanx. Die im Winter 1901/02 gegründete private Malschule gleichen Namens akzeptierte auch Frauen. Im Rahmen dieser Lehrtätigkeit trat Kandinsky die 24-jährige Gabriele Münter (1877–1962).

Um der Ehe zu entgehen, brachen Wassily Kandinsky und Gabriele Münter im Mai 1904 gemeinsam zu einer mehrjährigen Reise auf: Holland, Tunesien, Dresden, Odessa, Rapallo und schlussendlich ein einjähriger Aufenthalt in Paris und Berlin. Obwohl Kandinsky bis 1911 mit seiner ersten Ehefrau verheiratet bliebt, lebten er und Gabriele Münter offen zusammen. Im Frühjahr 1908 entdeckten sie den Ort Murnau, wo sie gemeinsam mit Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin einen produktiven Malaufenthalt verbrachten. Hier gelang den vier der Durchbruch zum expressiven Malstil.

Der Blaue Reiter

Bevor Wassily Kandinsky gemeinsam mit Franz Marc den Almanach „Der Blaue Reiter“ herausgab, gründete er bereits die Neuen Künstlervereinigung München (N.K.V.M.) als Sammelbecken avantgardistischer Tendenzen (1909–1912). Der noch unbekannte Maler Franz Marc schrieb 1910 eine Entgegnung in der Presse, welche die zweite Ausstellung der N.K.V.M. vernichtend kritisiert hatte. Am Neujahrsabend 1911 lernten die beiden einander persönlich kennen und intensiv zusammenzuarbeiten. Am 8. Oktober wurde auch Paul Klee Kandinsky vorgestellt. Im Herbst bereiteten Kandinsky und Marc – parallel zur Ausstellungsvorbereitung der N.K.V.M. – eine eigene Gruppenausstellung samt Almanach vor. Da Kandinskys abstraktes Werk aufgrund seiner Größe zurückgewiesen wurde, kam es zum Bruch und zum Austritt. So gelang es den Expressionisten die erste Ausstellung bereits im Dezember 1911 und den Almanach „Der Blaue Reiter“ im Mai 1912 vorbereitet zu haben, gleichzeitig hatte Wassily Kandinsky auch sein erstes Buch, „Über das Geistige in der Kunst“, (Publikationsjahr 1912) fertiggestellt. Mit den Aufzeichnungen zu einer Farbenlehre hatte er bereits 1904 begonnen. Zwischen dem 25. und 28. November 1913 malte Kandinsky sein Hauptwerk der Münchner Jahre, „Komposition VII“.

Jahre in Russland

Als „feindlicher Ausländer“ musste Wassily Kandinsky das Deutsche Kaiserreich verlassen und reiste zunächst in die Schweiz, wo er Klee kontaktierte, bevor er im November in seine Heimatstadt Moskau zurückkehrte. Gabriele Münter übersiedelte in das neutrale Stockholm und lagerte das Werk von Kandinsky ein. Im Winter 1916 traf sich das Paar in Schweden und trennte sich. Nur wenig später traf Wassily Kandinsky Nina Andrejewsky kennen, die er am 11. Februar 1917 heiratete. Der gemeinsame Sohn Wsewolod (1917–1920) verstarb im Alter von drei Jahren.

Nach der Russischen Revolution hatte Wassily Kandinsky sein gesamtes Vermögen verloren. Dennoch arbeitete er aktiv an der Neuordnung der russischen Kunstszene nach der Revolution mit und übernahm Leitungsfunktionen in Moskau. Das Lehrprogramm des im Mai 1920 gegründeten Instituts für Künstlerische Kultur (INChUK) wurde von den Vertretern des Konstruktivismus als subjektiv zurückgewiesen; Kandinskys Kunstauffassung wurde als bourgeois zurückgewiesen. Aufgrund der kunstpolitischen Schwierigkeiten und der schlechten Versorgungslage, verließen Wassily und Nina Kandinsky im Dezember 1921 Russland und zogen nach Berlin.

Kandinsky am Bauhaus

Am 1. Juli 1922 trat Wassily Kandinsky in den Lehrkörper des Bauhaus in Weimar ein. Wie Paul Klee wurde ihm ein Teil der Grundausbildung übertragen: „Gestaltungslehre Farbe“, „Analytisches Zeichnen“, künstlerische Leitung der Werkstatt für Wandmalerei. 1925 zog er nach Dessau mit, wo er die Einrichtung freier Malklassen forderte. Obscohn das internationale Kunstpublikum auf seine Komposition gemischt reagierte, wurde Kandinsky in Paris wahrgenommen: Michel Seuphor kud ihr 1930 zur Beteiligung an der Gruppe „Cercle et Carré“ ein.

Ab Oktober 1932 unterrichtete er im ehemaligen Bauhaus, nun das private „Freie Lehr- und Forschungsinstitut“ in Berlin. Am 16. Dezember 1933 verließ er zusammen mit Nina Deutschland und traf am 21. Dezember in Paris ein.

Paris: 1933–1944

Die Kandinskys wohnten in Neuilly-sur-Seine. Der bis zu seinem Lebensende täglich malende Kandinsky wurde von Christian Zervos in einer Einzelausstellung 1934 dem Pariser Publikum vorgestellt. Allerdings konnte es sich nicht so recht für dessen Malerei erwärmen. Während der 1920er und auch noch in den 1930er Jahren hatte es Kandinsky schwer, mit seiner Kunst Anerkennung zu finden. Häufig wurden seine abstrakten Kompositionen als „dekorativ“ abgetan. Der wichtigste Sammler des Künstlers wurde der New Yorker Solomon Guggenheim, der sich für ungegenständliche Kunst begeisterte. Guggenheim kaufte auch aus der Ausstellung „Entartete Kunst“, in der 14 Werke Kandinskys gezeigt wurden. Insgesamt wurden 57 Werke Kandinskys aus deutschen Museen konfisziert und verkauft. Obwohl Kandinsky mehrfach eingeladen worden ist (u. a. von Josef Albers), nach Amerika zu emigrieren, lehnte er ab. Stattdessen pflegte er intensive Kontakte zur Pariser Avantgarde, darunter Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp, die ihn einluden, mit der Gruppe „Abstraction-Création“ auszustellen.

Ehen und langjährige Beziehungen

- Anja Fedorowna Schemjakina: 1. ⚭ 1892–1911; Kandinskys Cousine, ab 1904 sind die beiden kein Paar mehr.

- Gabriele Münter (1877–1962): Verlobung Sommer 1903–1916

- Nina Andrejewsky (1893–1980): 2. ⚭ 11.2.1917; Kandinsky hatte Nina im März 1916 kennengelernt.

Kind

- Wsewolod (September 1917–1920)

Weitere Beiträge zu Wassily Kandinsky

- Wassily Kandinsky (Überblicksseite - Link siehe Anfang der Seite)

- München | Lenbachhaus: Wassily Kandinsky – Gabriele Münter

- Klee & Kandinsky

- Chagall bis Malewitsch. Russische Avantgarden

- Graphikmappen des frühen 20. Jahrhunderts

Literatur

- Michael Baumgartner, Annegret Hoberg, Christine Hopfengart (Hg.), Klee & Kandinsky. Nachbarn, Freunde, Konkurrenten (Ausst.-Kat. Paul Klee Zentrum, Bern 19.6.–27.9.2015; Lenbachhaus, München 21.10.2015–24.1.2016), München 2015.

Biografie von Wassily Kandinsky (1866–1944)

4.12.1866

Am 4. Dezember 1866 wurde Wassily Kandinsky als Sohn des wohlhabenden Teehändlers Wassily Silvestrowitsch Kandinsky und dessen Frau Lidija Iwanowna Ticheeva in Moskau geboren.1871: Odessa

Umzug nach Odessa (heute Ukraine). Kurz danach trennten sich die Eltern; Kandinsky blieb bei seiner Mutter und seiner Tante Jelisaweta, die sein Interesse für Musik weckte. Kandinsky wurde früh künstlerisch von seinem vater gefördert und erhielt eine humanistische Ausbildung. Er lernte mit seiner Großmutter Deutsch, nahm Zeichenunterricht und begann, Klavier und Cello zu spielen.1876

Wassily Kandinsky besuchte das humanistische Gymnasium in Odesse. Ab 1879 verbrachte er die Sommermonate bei seinem Vater in Moskau.1885–1888: Jura-Studium in Moskau

Rückkehr nach Moskau und begann ein Studium der Rechte und der Volkswirtschaft. In seiner Freizeit malte er.1889–1892: Ethnologische Forschung

Während des Sommers 1889 machte Kandinsky im Auftrag der Moskauer Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, Anthropoligie ud Ethnografie eine Forschungsreise in das Gouvernement Wologda (heute: autonome Republik Komi). Er untersuchte dort die vorchristlichen Glaubensrelikte des Volksstamms der Syrjänen und setzte sich mit den Strafformen der Bauerngerichte (Auspeitschen) auseinander. Er veröffentlichte die Ergebnisse in zwei Aufsätzen.- Beim Besuch der Eremitage in St. Petersbuch sah Kandinsky erstmals Bilder von Rembrandt van Rijn, die ihn sehr beeindruckten. Er begann über seine künstlerische Berufung nachzudenken und unternahm eine erste Reise nach Paris. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn zu einer Unterbrechung des Studiums.

1892

Heirat mit seiner Cousine Anja Schemjakina, mit der er bis 1904 zusammenlebte (Scheidung Oktober 1911). Erneute Reise nach Paris.1893

Im November legte Kandinsky das juristische Staatsexamen ab, wurde wissenschaftlicher Assistent an der Juristischen Fakultät der Universität Moskau. Seine Dissertation trägt den Titel „Über die Gesetzmäßigkeit der Arbeiterlöhne“1895

Kandinsky legte die Dissertation zurück, stattdessen übernahm er die künstlerische Leitung der Moskauer Druckerei Kušnerev [Kuschnerew].1896

Schlüsselerlebnis in einer Ausstellung französischer Kunst: Ein Gemälde aus Claude Monets Serie der „Heuhaufen“ überwältigt ihn mit der Ausdruckskraft der Farben. Entdeckte bei Richard Wagners Lohengrin die Synästhesie von Malerei und Musik. Wassily Kandinsky schlug ein Lehrangebot der Universität Dorpat (heute: Tartu, Estland) aus und entschloss sich, Malerei zu studieren.Dezember 1896: Umzug nach München - Malschule Ažbe

Im Dezember übersiedelte Kandinsky gemeinsam mit seiner Frau nach München. Finanziell war er dank der Erbschaft von einem Onkel unabhängig. Besuch der privaten Kunstschule von Anton Ažbe (Grundlagen des anatomischen Zeichnen, erste Ölstudien). Mitstudierenden: Alexej Jawlensky und Marianne von Werefkin.1897–1899: Vorstudium in München

Am 23. Juni 1897 zog Kandinsky in eine Wohnung an der Giselastraße, wo er Alexej Jawlensky und Marianne von Werefkin kennenlernte. Er besuchte die Sezessionsausstellung in München mit Bildern von u.a. Max Liebermann, Lovis Corinth, Giovanni Segantini.1898

Kandinsky scheiterte an der Aufnahmeprüfung an der Münchner Kunstakademie. Er arbeitete selbstständig weiter (Zeichnungen, Anatomiestudien).1900–1903

Kandinsky wurde an der Münchner Kunstakademie zugelassen, Studium bei Franz von Stuck. Stuck ermutigte Kandinsky mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten zu arbeiten. Es entstanden erste Farbzeichnungen auf schwarzem Grund und Holzschnitte. Erstes Treffen mit Paul Klee, ohne ihn jedoch näher kennenzulernen. Teilnahme an der Ausstellung der Moskauer Künstlervereinigung (Februar, bis 1908).1901

Kandinsky machte sich künstlerisch selbständig und malte kleine Öl- und Temperastudien vor der Natur sowie Temperabilder mit altrussischen Szenen. Daneben entwarf er Möbel und Keramiken. Kandinsky veröffentlichte am 17. April seine erste Kunstkritik in der Moskauer Zeitung Novosti Dnja (Neuigkeiten des Tages); weitere Berichte u.a. in Sergej Diaghilews progressiver Kunstzeitschrift Mir Iskusstva [Welt der Kunst] über Ausstellung in München und das Kunstleben folgten.Mai 1901: Phalanx

Im Mai Gründung der Künstler- und Ausstellungsvereinigung Phalanx (gemeinsam mit Gustav Frextag, Waldemar Hecker, Wilhelm Hüsgen, Rolf Niczky und Ernst Stern). Die erste Ausstellung fand von Mitte August bis November 1901 statt; Kandinsky entwarf das erste Plakat (bis 1914 fanden zwölf Ausstellungen statt). Erste Ausstellungsbeteiligung bei der Vereinigung Südrussischer Künstler in Odessa im September.Winter 1901/02

Gründung einer privaten Malschule gleichen Namens, die auch Frauen akzeptierte. Kandinsky wurde als Leiter eingesetzt.1902: Gabriele Münter

Kandinsky lernte die 24-jährige Gabriele Münter (1877–1962) kennen, die seine Malklasse besuchte. Mit ihr verband Kandinsky bald eine romantische Beziehung. Der Künstler vertiefte seine Kenntnis der Holzschnitttechnik; seine Entwürfe sind vom Jugendstil geprägt. In Öl setzte er mit kleinformatigen Landschaften fort. Zudem arbeitete er nun als Korrespondent für die renommierte St. Petersburger Zeitschrift Mir Iskusstva (Welt der Kunst).1903

Den Sommer 1903 verbrachte Kandinsky mit seinen Phalanx-Schüler:innen in Kallmütz, nördlich von Regensburg. Im August bot ihm Peter Behrens die Leitung einer Klasse für dekorative Malrei an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule an, was Kandinsky ablehnte. Reise nach Venedig, wo er die Ausstattung der Markuskirche bewunderte. Auf der Rückreise in Wien studierte er die italienische Renaissance im Kunsthistorischen Museum. Oktober in Moskau, wo das Album „Gedichte ohne Worte“ mit zwölf Holzschnitten entstand. Kandinsky ließ sich von „Lubkis“, russische Volksbilderbögen, inspirieren. Die Phalanx-Schule musste wegen fehlender Student:innen Ende des Jahres schließen.1903

Kandinsky arbeitete 1903 naben der Malerei auch an Entwürfen für Stickereien, Schmuck, Kleider und Möbel. Er setzte sich mit zeitgenössischer französischer Malerei auseinander. Zudem trat er der Vereinigung für angewandte Kunst in München bei (gegr. 1903). Auf deren Ausstellungen wurden auch Zeichnungen gezeigt.1904

Begann seine Aufzeichnung über die Farbenlehre („Die Farbensprache“, 1904, später als 6. Kapitel in „Über das Geistige in der Kunst“ veröffentlicht). Im Mai besuchte Kandinsky mit Münter die Ausstellung „Linie und Form“ in Krefeld. Hier fand Kandinsky Anknüpfungspunkte für seine Überlegungen zur Formfrage ind er Kunst. Von hier aus machten sich Kandinsky und Münter gemeinsam zu einer mehrjährigen Reise auf, die ihnen auch private Auseinandersetzungen mit Kandinskys Ehefrau ersparte: Murnau (August), Holland (Museumsbesuche).Herbst 1904

Im September 1904 trennte sich Kandinsky von seiner Frau Anja und bezog allein eine Wohnung in der Ainmillerstraße. Ab dem 20. September führte er den „Hauskatalog“, die erste eigene, handgeschriebene, chronologische Inventarliste seiner Werke. Er unterschied darin zwischen „Bildern“, „Kleinen Ölstudien“, „Farbigen Zeichnungen“ und „Dekorativen Skizzen“. Er arbeitete weiter an Landschaftsmotiven, imaginären russischen Mörchenszenen und Bildern mit mittelalterlichen Sujets. Kandinsky interessierte sich besonders für Farbwirkungen und deren Empfindungswerte. Im November erhielt Kandinsky auf dem Salon d'Automne in paris eine Medaille. Bis 1910 stellte er dort regelmäßig aus.Winter 1904-Mai 1905: Tunesien und Italien

Die Phalanx-Vereinigung wurde im Dezember 1904 aufgelöst. Gemeinsam mit Münter reiste Kandinsky Ende 1904 nach Tunesien (Janaur bis März). Er verarbeitete seine Eindrücke in „farbigen Zeichnungen“, die er später „nach der Erinnerung besser, als nach der Natur“ malte. Die Rückreise führte Kandinsky und Münter über Rom, Florenz, Bologna, Verona, Innsbruck, Ogels, Starnberg nach Dresden, wo sie im Mai ankamen. Mitte Februar zeigte die Galerie Krause Kandinskys erste Einzelausstellung. Weitere Ausstellungen beschickte er in Moskau und St. Petersburg.1905 - Mai 1906: Odessa und Rapallo

Im Oktober 1905 stellte Kandinsky erstmals am Salon des Indépendants in Paris aus (bis 1912). Im selben Monat reiste er mit seinem Vater nach Odessa und verfolgte hier die politischen Unruhen. Im Dezember reiste er nochmals mit Münter nach Italien. Sie hielten sich bis E>nde April 1906 in Rapallo auf. Dort entstanden zahlreiche Landschaftsstudien, daneben kleinformatige Ölskizzen auf Pappe oder Leinwandkarton.ab Mai 1906: Paris

Am 1. Mai 1906 zogen Kandinsky und Münter nach Paris; Kandinsky nahm eine Wohnung in Sèvres. Der Aufenthalt dauerte fast 13 Monate, in denen der Maler in das zeitgenössische Kunstgeschehen eintauchte. Er lernte in Paris den Neo-Impressionismus und den Fauvismus kennen: Henri Matisse bei Berthe Weill, Nabis und Nei-Impressionisten bei Bernheim; Pablo Picasso, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edvard Munch bei Ambroise Vollard. Picasso und Matisse konnte er auch in der Sammlung von Gertrude Stein studieren. Seine auf dem Salon d'Automne gezeigten Werken erregten kaum Aufmerksamkeit. Im Oktober und November besuchte er mehrmal die von Sergej Diaghilew organisierte Ausstellung russischer Kunst und die Gauguin-Retrospektive im Grand Palais. Er begeisterte sich für das Werk von Georges Rouault und Henri Rousseau. Kandinsky stellte in der Berliner Secession gemeinsam mit den Brücke-Künstlern Zeichnungen und Holzschnitte aus (Ende Dezember).Janaur - Mai 1907

Besuch von Chartres (Januar). Die Gruppe Les Tendances Nouvelles unter der Leitung von Alexis Mérodack-Jeneau, Kandinskys Nachbar in Sévres, bot ihm eine Professur an der gleichnamigen Schule an. Kandinsky lehnte ab. Im Mai organisierte Mérodack-Jeneau eine Schau von 109 Arbeiten Kandinskys im Musée du Peuple in Angers, die jedoch kein zufriedenstellendes Echo hatte. Nach seiner Rückkehr aus Paris fuhr Kandinsky zur Kur nach Bad Reichenhall, danach in die Schweiz (Bex, Rapperwil, Immensee, Vierwaldstättersee, Luzern, Brienz, Spiez und Brig).September - Dezember 1907: Berlin

Im September 1907 zogen Kandinsky und Münter für acht Monate nach Berlin. Dort besuchten sie die Museen und Theater. Eine Vortragsreihe des Berliner Architektenhauses führte ihn in die Theosophie Rudolf Steiners ein. Die Bühnenästhetik von Max Reinnardt und Edward Gordon Craig, die Auseinandersetzung mit Musik und Theosophie prägten ihn nachhaltig.1908

Bis April hielten sich Kandinsky und Münter in Berlin auf, am 10. Juni kehrten sie endgültig nach München zurück. Bei einem Ausflug entdeckten Kandinsky und Münter den Ort Murnau neu, wo sie gemeinsam mit Alexej Jawlensky und Marianne von Werefkin einen produktiven Malaufenthalt verbrachten (Mitte August-30.9.). Kandinsky beschäftigte sich mit Hinterglasmalerei, bis 1914 entstanden mehr als 30 solcher Arbeiten mit überwiegend religiösen Motiven. Seine Ölbilder malte er auf Karton auf Karton; die Farben sind leuchtender und weniger naturalistisch. Durchbruch zum expressiven Malstil. Miete einer Wohnung in der Ainmillerstraße 36, die zu einem Zentrum des Freundeskreises um den Blauen Reiter werden wird. Kandinsky lebte damit nur wenige Hausnummern von Paul Klee entfernt. Mit dem Komponissten Thomas von hartmann arbeitete Kandinsky an Bühnenprojekten, in denen Musik, Tanz, Theater und bildende Kunst sich zu einem Gesamtkunstwerk verbinden.1909

Am 22. Januar 1909 Gründung der Neuen Künstlervereinigung München (N.K.V.M.) als Sammelbecken avantgardistischer Tendenzen durch Kandinsky, Jawlensky, Münter und Werefkin, Alfred Kubin, Adolf Erbslöh und Alexander Kanoldt. Kandinsky wurde der erste Vorsitzende der N.K.V.M. Im Sommer neuerlicher Aufenthalt in Murnau, wo Münter ein Haus kaufte. Kandinsky entdeckte die bayerische Volkskunst und die religiöse Hinterglasmalerei (Juli). Im Herbst Reise nach Moskau und Odessa, wo er seine Kontakte zur russischen Kunst- und Musikszene auffrischte. Erste Ausstellung der N.K.V.M. in der Galerie Tannhauser (1.-15.12.), die als Wanderausstellung durch Deutschland tourte. Neben Maler:innen und Bildhauer:innen sind auch Dichter und Tänzer:innen zu den Veranstaltungen eingeladen. Les Tendances Nouvelles gab Kandinskys zweite Holzscfhnitt-Serie, "Xylographien", heraus.1910: "Komposition"

"Komposition I" (Januar), "Komposition II" (März) und "Komposition III" (September) sind die ersten noch gegenständlichen, großformatigen Ölgemälde Kandinskys aus der Serie von zehn "Compositionen", die Kandinsky selbst für seine wichtigsten Werke hielt.September 1910

Zweite Ausstellung der N.K.V.M. in der Galerie Thannhauser nun mit internationaler Beteiligung (1.-14.9.). Gegen "Komposition II" und "Improvisation 10" erhob sich ein Sturm der Entrüstung, die Presse sprach vernichtende Urteile aus. Der noch unbekannte Maler Franz Marc schrieb eine Entgegnung über die Vergeistigung der Materie und die entmaterialisierte Innerlichkeit der Empfindung, die zur Kontaktaufnahme führte. Marc trat der N.K.V.M. als neues Mitglied bei. "Komposition III" (September).Oktober - November 1910: Moskau

Im Oktober reiste Kandinsky erstmals wieder nach Moskau, wo er in Kontakt mit der russischen Avantgarde trat (Nikolai Kulbin, Natalija Gontscharowa, Michail Larionow, David und Wladimir Burljuk). Für den katalog des Internationalen Salon Isdebskij verfasste er einen Aufsatz mit dem Titel "Inhalt und Form"; zudem übersetzte er einen Teil aus Arnold Schönbergs Harmonielehre ("Oktaven- und Quintenparallelen").Dezember 1910; erstes abstraktes Aquarell

Kandinsky malte im Dezember sein erstes abstraktes Aquarell und schrieb "Über das Geistige in der Kunst".1911

Am Neujahrsabend 1911 lernte Kandinsky Franz Marc persönlich kennen. Beginn einer intensiven Freundschaft und Zusammenarbeit. In Reaktion auf ein Schänberg-Konzert am 2. Januar malte er zwei Tage später das Bild "Impression 3 (Konzert)". Beginn des Briefwechsels mit dem Komponisten Arnold Schönberg über musikalische und malerische Probleme. Kanoldt opponierte gegen Kandinsky, der das Amt des 1. Vorsitzenden der N.K.V.M. niederlegte (10.1.). Bis März vellendete Kandinsky fünf weitere "Impressionen" als direkten Eindruck von der "äusseren Natur", der in einer zeichnerisch-malerischen Form zum Ausdruck kommt. Am 19. Juni 1911 eröffnete Kandinsky Marc den Plan, "eine Art Almanach" herauszugeben. Im Sommer entdeckte er in Murnau die Bedeutung der Farbe Weiß für seine künstlerische Arbeit. Im August unterschrieb Kandinsky die Schrift "Im Kampf um die Kunst" gegen as Vinnen-Pamphlet. Kandinsky und Marc gründeten in Murnau die Redaktion „Der Blaue Reiter“ und arbeiteten am gleichnamigen Künstler-Almanach. Am 8. Oktober lernte Kandinsky Paul Klee kennen.Dezember 1911

Am 2. Dezember 1911 wies die Jury der N.K.V.M. Kandinskys "Komposition V" für die bevorstehende 3. Ausstellung zurück. Diese Spannungen innerhalb der N.K.V.M.; führten im Dezember zum Austritt von Kandinsky, Marc und Münter, Kubin, von Hartmann und Henri Le Fauconnier (Jawlensky und Werefkin blieben Mitglieder). Innerhalb von zwei Wochen stellten sie die "Erste Ausstellung der Redaktion 'Der Blaue Reiter'“ zusammen (18.12.1911-1.1.1912 in der Münchner Galerie Thannhauser, danach in weiteren elf Städten). Im Dezember 1911 Publikation des ersten Buches „Über das Geistige in der Kunst“ bei Piper (Publikationsjahr 1912), mit Aufzeichnungen zu einer Farbenlehre hatte er bereits 1904 begonnen.1912

"Zweite Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter" (12.2.-April) mit den neuesten Tendenzen in Zeichnung und Druckgrafik. Nach der Eröffnung reiste Kandinsky für drei Monate nach Russland. Im März Präsentation des Blauen Reiter in Herwarth Waldens Berliner Galerie DER STURM. Im Mai erschien der Almanach „Der Blaue Reiter“ bei Piper mit Widmung an Hugo von Tschudi (11.5.), eine Mischung aus älterer und neuester Kunst, ethnografischen Objekten, kunsttheoretischen Reflexionen und Korrespondentenberichten aus verschiedenen Ländern. In der Kölner Sonderbund-Ausstellung zeigte er mehrere Werke (Juni). Alfred Stieglitz veröffentlichte Teile von "Über das Geistige in der Kunst" in der Zeitschrift "Camera Work" (Juli). Auf Einladung von Hans Arp stellten Kandinsky, der Blaue Reiter, Klee zur großen Ausstellung der Schweizer Avantgardevereinigung Moderner Bund im Kunsthaus Zürich aus (Juli). Im Herbst traf Kandinsky Hugo Ball. Im Oktober fand die erste umfassende Einzelausstellung Kandinskys in der STURM-Galerie statt (2.-30.10.): 73 Werke aus den Jahren 1902 bis 1912 zeigten die Entwicklung zur abstrakten Kunst. Anschließend reiste Kandinsky erneut für zwei Monate nach Moskau. In St. Petersburg hielt er einen Vortrag vor der Kunst- und Theatergesellschaft über Wert und Urteil in der Malerei. Nach seiner Rückkehr entstanden die ersten Studien für "Komposition VI (Sintflut)" (5.3.1913), von denen 15 erhalten sind.1913

Erschöpfung und Wunsch, sich vor allem seiner Malerei widmen. Im Februar/März beteiligte sich Kandinsky mit „Improvisation 27“ an der Armory Show in New York, durch die amerikanische Sammler:innen auf ihn aufmerksam wurden, darunter Arthur Jerome Eddy (Besuch im Sommer); Stieglitz kaufte „Improvisation 27“. „Klänge“ (Piper-Verlag) mit Holzschnitten und Gedichten Kandinskys erschienen, gleichsam als Höhepunkt und Abschluss seiner frühen druckgrafischen Arbeiten. In Waldens großer Überblicksausstellung „Erster Deutscher Herbstsalon“ war Kandinsky repräsentativ vertreten. Album „Kandinsky 1901–1913“ (STURM-Verlag).Juli 1913: Mietshaus in Moskau

Im Juli 1913 reiste Wassily Kandinsky nach Moskau, wo er ein Haus aus familiärem Erbe verkaufte und sich sich ein großes, sechsstöckiges Mietshaus mit 24 Wohnungen am Zubovsky-Platz durch den Architekten Dimitri Michailowitsch Tschelichtschew errichten ließ.25.-29.11.1913: „Komposition VII“

Kandinsky malte sein Hauptwerk der Münchner Jahre, die monumentale „Komposition VII“. Nach mehrmonatiger Vorbereitung, Aquarellen und Ölstudien vollendete Kandinsky das Werk innerhalb von vier Tagen (25.-27., 29.11.) Gabriele Münter hielt die Entwicklungsphasen des Gemäldes in vier Fotografien fest. Am 30. November Einladung zum Abendessen an Paul und Lily Klee aus Anlass der Fertigstellung. Im Dezember 1913 entstanden auch noch „Helles Bild“ und „Schwarze Striche“, die Kandinsky später als vollkommen gegenstandslose Bilder bezeichnete. In Texten dieser Zeit erörtere er eingehend die Schwierigkeiten bei der Abkehr vom Gegenstand.1914

Am 1. Januar zeigte Kandinsky "Komposiiton VII" in seiner Einzelausstellung in Thannhausers Moderner Galerie, danach im Kreis für Kunst in Köln. Im März 1914 erschien die zweite Auflage vom Almanach „Der Blaue Reiter“, im April „Über das Geistige in der Kunst“ in englischer Übersetzung. Kandinsky malte nach einer Wanderung in der Höllentalklamm in Nähe von Garmisch die „Improvisation Klamm“ und mit „Improvisation 35“ die letzte nummerierte Improvisation. Mit seiner Mutter reiste er nach Meran und verbrachte im Anschluss den Sommer in Murnau. Von Juni bis August malte er vier Bilder für die New Yorker Wohnung von Edwin A. Campbell. Erich Gutkind lud ihn zum sog. Forte-Kreis für internationale Völkerverständigung ein.ab August 1914

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges musste Kandinsky im August 1914 Deutschland als „feindlicher Ausländer“ verlassen und reiste zunächst in die Schweiz (Mariahalde bei Goldach am Bodensee), wo er Klee kontaktierte, bevor er am 16./25. November in seine Heimatstadt Moskau zurückkehrte. Fast seine gesamte Habe einschließlich seiner Bilder blieben bei Münter. Diese deponierte alles bei einer Spedition und zog nach Stockholm (neutral), um Kandinsky dort im Dezember wiederzusehen. In der Schweiz setze sich Kandinsky mit Malerei und dem Bühnenstück "Violetter Vorhang" auseinander. Der Krieg vereitelte die Aufführungspläne von "Der Gelbe Klang" und "Violetter Vorhang" durch Hugo Ball in München - wie auch die Publikation seiner Abrieten für das Theater. Kandinsky begann mit der Niederschrift eines weiteren Traktaats, das er 1926 unter dem Titel "Punt und Linie zu Fläche" veröffentlichte. Am 25. November kehrte Kandinsky ohne Münter über den Balkan und Odessa nach Moskau zurück.1915

Anfang 1915 konnte Kandinsky im oberen Stock seines 1913 errichteten Mietshauses in der Dolgystaße in der Nähe des Zubovsky-Platzes eine zufällig frei werdende 5-Zimmer-Wohnung beziehen. Bis zum 20. Dezmeber lebte er hier. Er schuf keine Ölgemälde, sondern nur Zeichnungen und Aquarelle. Kandinsky beteiligte sich mit "Komposition VII" an der Moskauer Ausstellung "Das Jahr 1915". Aufgrund des Kriegs und der Geflüchteten in der Stadt kam es zu Versorgungsengpässen, Streiks und Demonstrationen.23.12.1915-16.3.1916: Schweden

Die Stockholmer Galerie Gummerson lud Kandinsky nach Schweden ein. Er reist am 23. Dezember für drei Monate an und traf erneut Gabriele Münter. In Stockholm arbeitete Kandinsky wieder an Ölgemälden und vollendete eine Serie von 14 Aquarellen mit dem Titel "Bagatellen". Zwischen 1915 und 1918 malte Kandinsky wenige Bilder, viel mehr beschäftigte er sich mit Grafik und Hinterglasmalerei, daneben Vorarbeiten für künftige Gemäle. In seinem Artikel "Über den Künstler [Om konstnären]", der anlässlich von Gabriele Münters Ausstellung in der Galerie Gummerson erschien, diskutierte er die Eigenschaft des schöpferischen im Gegensatz zum bloß virtuosen Künstler. Das einzige erhaltene Gemälde aus dieser Zeit ist "Bild auf hellem Grund" (1916). Kandinsky trennte sich in Schweden endgültig von Münter.1916

Am 16. März Rückkehr nach Moskau. Im Mai lernte er die 20-jährige Nina Nikolajewna Andrejewska (1896-1980) kennen. Er malte "Moskau. Der Rote Platz", zudem entstanden zahlreiche Federzeichnungen und Aquarelle, die an die Werke der Jahre vor 1915 anknüpfen.1917

Im Januar 1917 verkaufte Kandinsky – um ohne Schulden in seine zweite Ehe mit Nina Andrejewskaja gehen zu können – das Haus am Zubovsky-Platz, behielt sich aber das Wohnrecht für die obere Etage vor. Zudem erwarb er ein Nachbargrundstück, in der Absicht, dort ein eigenes Haus mit Ateliergebäude errichten zu lasen. Heirat mit Nina (11.2.), die Hochzeitsreise führte sie nach Finnland. In mehreren figurativen Bildern spielte Kandinsky auf Themen und Gesellschaftsszenen des Rokoko und des Biedermeier an. 1917 entstanden 29 ungegenständlihe Bilder meist mit bedrohlich wirkendem dunklen Himmel oder düsterem Hintergrund: "Der blaue Bogen (Kamm)", "Trübe", "Dämmerung". Im September Geburt ihres Sohnes Wsewolod, der jedoch bereits 1920/21 starb.1917: Oktoberrevolution

Nach Ausbruch der russischen Revolution im Oktober 1917 und der Machtübernahme durch die Bolschewiki verlor Kandinsky durch Enteignung sein gesamtes Vermögen. Die weiteren Kriegs- und Revolutionsjahre bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland Ende 1921 lebten er und seine Frau mit Einquartierungen weiter in der Wohnung hoch über dem Zubovsky-Platz, zeitweise waren Alexander Rodtschenko und Warwara Stepanowa mit ihren Ateliers dort einquartiert. Bis Mitte 1919 malte Kandinsky kein Ölgemälde mehr.1918/19: Aufbau neuer Kunstinstitutionen

Obwohl Kandinsky sich als unpolitischer Künstler verstand, arbeitete er aktiv an der Neuordnung der russischen Kunstszene nach der Revolution mit: Anfang 1918 Mitgliedschaft in der Abteilung für Bildende Kunst (ISO) im neu gegründeten Volkskommissariat für Bildungswesen (NARKOMPROS); Ziele waren Erziehung und Bildung nach kommunistischen Grundsätzen. Wladimir Tatlin forderte Kandinsky, als Leiter der Abteilung für BIldende Kunst (IZO) zur Mitarbeit auf. Mitwirkung bei der Gründung der Freien Staatlichen Kunstateliers (SWOMAS) und Leiter des Studios in Moskau ernannt. Stellte Kontakte zu deutschen Künstlern her, darunter zu Walter Gropius (brieflich). Ab Oktober 1918 leitete Kandinsky eine SWOMAS und entwickelte einen Lehrplan auf der Basis seiner Farben- und Formtheorie. Gleizeitig wurde er Direktor der Theater- und Filmsektion von IZO und erhielt eine Professur an der WChUTEMAS (Höhere Staatliche Künstlerisch-Technische Werkstätte).1918

Die Dezemberausgabe von "Dada" brachte mehrere Abbildungen von Werken Kandinskys. Seine künstlerische Produktion ebschränkte sich in diesem Jahr v.a. auf Aquarelle und Zeichnungen.1919

Nach längerer Unterbrechung begann Kandinsky wieder zu malen: "Zwei Ovale", "Weißes Oval" und Violetter Keil" zeigen eine Vereinfachung der Formen und eine aauf den ersten Blick übersichtlichere Strukturierung der Kompositionen. Kandinsky setzte nun geometrische Elemente in seinen Werken ein. "Komposition VI" war auf der "Ersten Staatlichen Malereiausstellung" in St. Petersburg zu sehen (April): Im Juni veröffentlichte Kandinsky die autobiografische Schrift "Selbstcharakteristik" mit Überlegungen aus seiner Münchner Zeit: das Prinzip der inneren Notwendigkeit als Grundlage der Kunst, und die Bezeichnung der neuen Ära der Weltkultur als "Epoche des Großen Geistigen". Im Juni 1919 wurde Kandinsky Direktor des Moskauer Museums für Malkultur (bis 1921). In Zusammenarbeit mit Rodtschenko gründete Kandinsky 22 Provinzmuseen und bemühte sich, diese auch mit Werken der zeitgenössischen Kunst auszustatte. Publikationstätigkeit, u. a. in „Das Kunstblatt“.1920

Im Mai an der Gründung des Instituts für Künstlerische Kultur (INChUK = Systematisierung der Kunsttheorien nach kommunistischen Prinzipien), Sektion Monumentale Kunst, beteiligt und im Juni Präsentation eines Lehrprogramms auf dem ersten Pan-Russischen Kongress der Leiter der Kunstsktionen des NARKOMPROS, das jedoch von Vertretern des Konstruktivismus unter der Leitung von Rodtschenko als "subjektiv" und "intuitiv" zurückgewiesen wird. Kandinsky verließ das Institut noch im Mai und erhielt im Juni den Titel Honorarprofessor der Universität Moskau. Im September wurde die SWOMAS durch die WChUTEMAS ersetzt. Das Gesamtrussische Zentrale Ausstellungskomitee in Moskau zeigte 54 Arbeiten von kandinsky, darunter auch "Komposition VII".1921

Im Mai in den Vorsitz des Gründungskomitees einer Russischen Akademie für Kunstwissenschaften (RAKhN) berufen (gegr. Oktober). Bei der Wahl des Präsidenten wurde Kandinsky jedoch zurückgesetzt, da er nicht Mitglied der kommunistischen Partei war. Kandinsky fühlte sich zunehmend künstlerisch und intellektuell isoliert. Hinzu kam die katastrophale Versorgungslage, die seinen Entschluss beförderte, Russland zu verlassen. Ende Dezember war Kandinsky mit Nina bereits in Berlin mit öffizieller Genehmigung).1922: Berlin

Die ersten Monate verbrachte Kandinsky zurückgezogen in Berlin, dann Wiederaufnahme der alten Kontakte. Im März besuchte ihn Gropius und überbrachte die offizielle Berufung an das Bauhaus. Am 1. Juli trat Kandinsky in den Lehrkörper der Schule in Weimar ein. Wie Klee ist ihm ein Teil der Grundausbildung übertragen: „Gestaltungslehre Farbe“, „Analytisches Zeichnen“, künstlerische Leitung der Werkstatt für Wandmalerei.Herbst 1922

Im Herbst war Kandinsiky mit der Gestaltung eines Eingangsraumes für ein Kunstmuseum bei der Juryfreien Kunstschau in Berlin vertreten. Der Künstler hatte Entwürfe gemalt, die seine Studenten auf Vorhangstoffe übertrugen (verloren, Entwürfe Centre Pompidou). Bei einem Besuch am Bauhaus lernte Katherine S. Dreier, die Gründer in der New Yorker Künstlervereinigung Société Anonyme, im Oktober Klee und Kandinsky kennen. Im November publizierte Kandinsky die Grafikmappe „Kleine Welten“. Die Tendenz zur Geometrisierung setzte sich in seinen Gemälden und seinen Arbeiten auf Papier fort.1923

Kandinsky wurde zum 1. Vizepräsidenten ehrenhalber der Société Anonyme ernannt, er erhielt eine Einzelausstellung. 15. August bis zum 30. September Ausstellungsbeteiligung am Bauhaus in Weimar. Kandinsky hielt den Vortrag „Über synthetische Kunst“ und schrieb drei Texte für die Publikation. Langjährige Korrespondenz mit dem Kunstkritiker Will Grohmann begann. Am 16. Oktober war Kandinsky zusammen mit Klee Trauzeuge von Walter Gropius und Ise Frank. Im Dezember begann die regelmäßige Folge von gegenseitigen Kunstgeschenken zwischen Klee und Kandinsky: Kandinsky beschenkte Klee jährlich zu dessen Geburtstag am 18. Dezember sowie zu Weihnachten.1924

Bei einem Besuch von Will Grohmann am Bauhaus im März lernte Kandinsky den Kritiker persönlich kennen. Erfolglose Bewerbung an der an der Kunstakademie Dresden als Nachfolger von Oskar Kokoschka. Auf Initiative der Kunstvermittlerin Emmy „Galka“ Scheyer wurde die Ausstellungsgemeinschaft „Die Blaue Vier“ ins Leben gerufen, der Klee, Kandinsky, Feininger und Jawlensky angehörten. Das Bauhaus löste sich als Institution am 26. Dezember selbst auf.1925

Zu Jahresbeginn verhandelte das Bauhaus mit verschiedenen Städten über die Weiterführung der Schule. Kandinsky unternahm eine Ortsbesichtigung in Dessau. Am 1. April wurde das Weimarer Bauhaus geschlossen und zog nach Dessau um. Kandinskys erste Unterkunft war eine Mietwohnung, eines der Zimmer vermietete er an Klee. Gemeinsam mit Klee forderte Kandinsky die Einrichtung freier Malklassen. Ausstellung im Kunstverein Jena, zu deren Eröffnung Kandinsky am 15. März er einen Vortrag hält. Ausstellungsbeteiligung im Neuen Museum in Wiesbaden an der März-Ausstellung des Nassauischen Kunstvereins und hielt auch hier einen Vortrag. Publizierte seinen Aufsatz „Abstrakte Kunst“ in „Der Cicerone“. Von der Kunstkritik empfindlich angegriffen; besonders heftig von Carl Einstein aus, der 1926 in der Propyläen Kunstgeschichte seine Kunst zum „geschmackvollen Arrangement“ deklassierte, während er Klee als zukunftsweisenden Schöpfer neuer bildnerischer Realitäten feierte. Der Braunschweiger Sammler Otto Ralfs gründete die Kandinsky-Gesellschaft, deren personelle Zusammensetzung großenteils identisch mit der Klee-Gesellschaft ist.1926

Kandinskys Schrift „Punkt und Linie zu Fläche“ erschien als Band 9 der „bauhausbücher“. Geburtstagsausstellung aus Anlass seines bevorstehenden 60. Geburtstages, veranstaltet von der Braunschweiger Gesellschaft der Freunde junger Kunst unter dem Vorsitz von Otto Ralfs (ab Mai, Dresdener Galerie Arnold, etc.). Klee verfasste für den Katalog einen Text. Im Juni zogen die Kandinskys in eines der sogenannten Meisterhäuser, Doppelhäuser, die jeweils für zwei Künstlerpaare und ihre Familien erbaut wurden. Kandinsky teilte das Haus mit Paul und Lily Klee. Teilnahme an der Internationalen Kunstausstellung Dresden (Juni–Oktober). Kandinskys Bild „Einige Kreise“ wurde für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworben. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten erhielt er von Gabriele Münter Teile seiner Habe zurück. Einweihung des Dessauer Bauhaus-Gebäudes und Gründung der Zeitschrift „bauhaus“. Diese widmete dem 60jährigen Kandinsky ihre erste Ausgabe. Das Weihnachtsfest feierten Kandinskys und Klees von diesem Jahr an im kleinen Kreis gemeinsam.1927

„Seminar für freie plastische und malerische Gestaltung“ (Frühjahr), das 1928 in „Freie Malklasse“ umbenannt wurde. Sommerurlaub in Pörtschach am Wörthersee in Österreich, wo die Kandinskys zufällig mit Arnold Schönberg zusammentrafen.1928

Im Januar lernte Kandinsky Christian Zervos kennen, der Klee am Bauhaus einen Besuch abstattete. Bis 1935 dienten ihm dessen Zeitschrift „Cahiers d’art“ und seine Galerie in Paris als Forum.8. März 1928

Am 8. März erhielten die Kandinskys die deutsche Staatsbürgerschaft und luden aus diesem Anlass zu einem Kostümfest ein. Im Dessauer Stadttheater inszenierte Kandinsky eine szenische Umsetzung von Modest Mussorgskys Konzertsuite „Bilder einer Ausstellung“ (4. und 8. April) mit beweglichen Bühnenelementen. Regieassistent war Klees Sohn Felix, dem sein Vater davon abgeraten hatte, Künstler zu werden, und der nun stattdessen eine Theaterlaufbahn einschlug.Rücktritt Gropius

Rücktritt vom Bauhaus-Gründer Walter Gropius, mit dem Kandinsky in enger Verbindung stand. Sein Nachfolger wurde am 1. April der Schweizer Architekt Hannes Meyer, der das Bauhaus stärker als zuvor auf gesellschaftliche Fragen ausrichtete. Kandinsky, seit seinen Erfahrungen während der russischen Revolution antimarxistisch eingestellt, hatte zu ihm ein spannungsvolles Verhältnis.1929

Zu Jahresbeginn hatte Kandinsky seine erste Einzelausstellung in der kleinen Galerie ZAK in Paris. Im Mai besuchte ihn Katherine S. Dreier in Begleitung von Marcel Duchamp am Bauhaus. Erste und einzige Ausstellung der Blauen Vier in Deutschland in der Galerie Ferdinand Möller (Oktober). Sommerferien in Hendaye an der französischen Atlantikküste. Zusammentreffen der Kandinskys mit den Klees, die im Nachbarort Bidart Urlaub machten.1930

Kandinsky wurde von Michel Seuphor zur Beteiligung an der Gruppe „Cercle et Carré“ eingeladen. Im Sommer erhielt er Besuch von dem amerikanischen Sammler Solomon Guggenheim und Hilla von Rebay, die für den Industriellen eine Sammlung gegenstandsloser Kunst aufbaute; sie erwarben drei Bilder. Kandinsky u. a. intrigierten gegen den Bauhaus-Direktor Hannes Meyer, der daraufhin abgesetzt wurde. Mies van der Rohe übernahm die Direktion. Kandinsky-Monografie von Will Grohmann im Verlag der „Cahiers d’art“ nach dem Muster des 1929 erschienenen Buches über Klee.1931

Kandinsky veröffentlichte in „Cahiers d’art“ unter dem Titel „Réflexions sur l’art abstrait“ erstmals einen Aufsatz in Frankreich. Der Galerist Alfred Flechtheim veranstaltete seine erste und einzige Ausstellung Kandinskys. Im Frühjahr Anbot der Art Students League in New York eine Lehrtätigkeit zu übernehmen, was er ausschlug. Auf der Deutschen Bauausstellung in Berlin 1931 gestaltete er einen Musikraum mit keramischer Wandverkleidung. Im Mai gab er die Abschiedsausgabe für Paul Klee der Zeitschrift „bauhaus“ heraus.1932

Am 22. August beschloss der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der Nationalsozialisten die Schließung des Bauhauses. Die Schule wurde privatisiert und ab Oktober unter der Leitung von Mies van der Rohe als „Freies Lehr- und Forschungsinstitut“ in Berlin weitergeführt. Umzug nach Berlin am 10. Dezember.1933

Wohnung in der Villa Henning in Berlin-Südende. Für eine Benefizauktion zugunsten des Bauhauses sammelte er bei Künstlerfreunden Werke zur Versteigerung. Klee autorisierte ihn, sich „bei Flechtheim etwas auszusuchen“. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Bauhaus in Berlin von Polizei und SA durchsucht und versiegelt (11. April). Am 19. Juli beschloss die Lehrerkonferenz die endgültige Auflösung der Schule. Sommerferien in Frankreich und machte im Oktober in Paris Station. Er traf dort auch mit Klee zusammen, der seine Emigration vorbereitete und sich damit befasste, seine Kunsthandelsbeziehungen neu zu regeln. Zurück in Berlin, bereitete nun auch Kandinsky seine Ausreise aus Deutschland vor. Am 16. Dezember verließ er zusammen mit Nina Deutschland und traf am 21. Dezember in Paris ein.1934/35

Die Kandinskys wohnten in Neuilly-sur-Seine. Im Februar begann Kandinsky wieder zu malen. Ende Mai veranstaltete Christian Zervos eine erste Einzelausstellung Kandinskys in der von ihm geführten Galerie Cahiers d’art. Kandinsky pflegte Kontakte zu einigen der Surrealisten und anderen Künstlern der Pariser Szene, v. a. mit Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp, Alberto Magnelli und André Breton.1935

Im Februar wurde er von dem in die USA emigrierten Josef Albers als „Artist in Residence“ an das Black Mountain College eingeladen. Wie schon 1931 entschied er sich dagegen, nach Amerika zu gehen. Er publizierte zahlreiche theoretische Texte, vor allem in Frankreich, aber auch in Holland und Dänemark.1936

Kandinsky veröffentlichte anlässlich des 20. Todestages von Franz Marc (4.3.) einen Erinnerungstext in den „Cahiers d’art“, in dem er an die Zeit des Blauen Reiter erinnerte. Die Galeristin Jeanne Bucher zeigte eine erste Einzelausstellung in ihrer Galerie mit Werken aus den Jahren 1910–1935.1937

Im Februar große Ausstellung in der Kunsthalle Bern, letzter Besuch bei Klee in dessen Berner Wohnung; Urlaub im Berner Oberland. In Deutschland wurden bei nationalsozialistischen Beschlagnahmeaktionen insgesamt 57 Werke Kandinskys aus deutschen Museen konfisziert. 14 Werke wurden auf der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt. Darüber hinaus dienten Kandinskys Formen zur hetzerischen Dekoration einer der Ausstellungswände. Während der Pariser Weltausstellung 1937 nahm Kandinsky an der Schau „Origines et Développement de l’Art International Indépendant“ im Jeu de Paume teil, die sich als Opposition zu der nationalistischen Tendenz der offiziellen Veranstaltungen verstand.1938–1940

Im April 1938 war Kandinsky an der Ausstellung „Tentoonstelling Abstracte Kunst“ im Stedelijk Museum in Amsterdam beteiligt, gleichzeitig hatte er eine Einzelausstellung in Peggy Guggenheims Londoner Galerie. Im August wurde sein deutscher Pass ungültig. Da er nicht bereit war, den Ariernachweis für eine Verlängerung zu erbringen, wechselte er im Sommer 1939 zur französischen Staatsbürgerschaft. Am 1. Juni war er mit zahlreichen Werken an der Ausstellung „Art of Tomorrow“ im Museum of Non-Objective Painting in New York, dem ersten Veranstaltungsort der Solomon R. Guggenheim Foundation, vertreten. Kandinsky ließ 1939 vorsichtshalber 75 Gemälde nach Mittelfrankreich auslagern.Mai 1940

Als am 10. Mai 1940 die deutsche Invasion in Frankreich begann, wichen die Kandinskys zunächst in die französischen Pyrenäen aus, kehrten Ende August aber nach Paris zurück, da sie eine Beschlagnahmung ihrer Wohnung durch die Deutschen befürchteten. Nachricht vom Tod Paul Klees.1941–1943

Auf Veranlassung des Emergency Rescue Committee und einiger amerikanischer Kunstsammler und Museumsleute arrangierte der Journalist und Fluchthelfer Varian Fry im Mai 1941 über sein Rettungsnetzwerk in Marseille eine Überfahrt für die Kandinskys nach New York; sie lehnten jedoch ab. Von Jahresmitte 1942 an malte Kandinsky nur noch kleine Bilder auf Holz oder Leinwandpappe. Seine Ausstellungsmöglichkeiten in Paris waren durch die politische Situation stark eingeschränkt. In New York fand eine Ausstellung mit seinen Werken in der Nierendorf Gallery (Dezember 1942-Februar 1943) statt.1944

Im Frühjahr erkrankte Kandinsky, er arbeitete aber bis Ende Juli weiter. Am 25. August wurde Paris durch die Alliierten von den Deutschen Besatzern befreit.13.12.1944

Am 13. Dezember starb Kandinsky im Alter von 78 Jahren an einem Hirnschlag.1980

Tod Nina Kanidnsky in Gstad.