Gabriele Münter

Wer war Gabriele Münter?

Gabriele Münter (Berlin 19.2.1877–19.5.1962 Murnau am Staffelsee) war eine deutsche Malerin des Expressionismus. Münter ist bekannt als Mitglied des „Blauen Reiter“, als Lebensgefährtin von Wassily Kandinsky (1866–1944) – und dennoch als Malerin in der Öffentlichkeit kaum präsent. Innerhalb von 60 Jahren schuf die Malerin 2.000 Gemälde, Tausende von Zeichnungen, Aquarelle, Hinterglasbilder, Druckgrafiken und etwa 1.200 Fotografien. Im Laufe ihrer Karriere malte Münter rund 250 Porträts, davon vier Fünftel Frauenbildnisse.

„Wer aufmerksam meine Gemälde betrachtet, findet in ihnen den Zeichner. Trotz aller Farbigkeit ist ein festes zeichnerisches Gerüst da. Meist zeichne ich meine Bilder mit schwarzem Pinsel auf die Pappe oder Leinwand, ehe ich an die Farbe gehe. Zugrunde liegt in der Regel eine kleine Bleistiftskizze, die ich unter dem Eindruck des Motives gemacht habe.“1 (Gabriele Münter)

Hier findest Du alle wichtigen → Gabriele Münter: Ausstellungen 2024

Kindheit

Gabriele Münter wurde am 19. Februar 1877 in Berlin geboren. Ihr Vater, Carl Friedrich Münter, war als junger Mann nach Nordamerika ausgewandert, ihre Mutter, Wilhelmine Münter geb. Scheuber, lebte bereits seit ihrer Kindheit in den USA. Beide heirateten 1857 in Savannah, Tennessee, und kehrten 1864 nach Deutschland zurück. Münter hatte drei ältere Geschwister: August (1865–1887), Carl Theodor (*1866) und Emmy (*1869). Ein Jahr nach ihrer Geburt übersiedelte die Familie Münter nach Herford/Westfalen, die Heimatstadt von Münters Vater; 1884 zog sie nach Koblenz um. Gabriele Münters Vater starb im Jahr 1886 und 1887 ihr Bruder August.

Ausbildung

Von Juni bis Mitte Oktober 1897 nahm Gabriele Münter als Privatschülerin des Porträt- und Genremalers Ernst Bosch (1834–1917) Zeichenunterricht an einer privaten Damenkunstschule in Düsseldorf. Nachdem im November ihre Mutter verstorben war, gab Münter ihr Studium auf und entschied sich, in die USA zu reisen. Für kurze Zeit nahm Münter im folgenden Jahr das Studium an der Düsseldorfer Damenschule von Willy Spatz (1861–1931) wieder auf.

Reise in die USA

Von Ende September 1898 bis Oktober 1900 hielt sich Gabriele Münter in den Vereinigten Staaten von Amerika auf. Auf dem holländischen Ozeandampfer "Statendamm2 reiste die junge Künstlerin von Rotterdam nach Amerika. Gemeinsam mit ihrer acht Jahre älteren Schwester Emmy besuchte Gabriele Münter verschiedene nordamerikanische Orte bei Verwandten mütterlicherseits: New York und St. Louis, Missouri, danach über Arkansas und Marshall, Texas, bis an die Außenposten der texanischen Plains.

Münters Fotografien

Zu ihrem 22. Geburtstag 1899 bekam Gabriele Münter von Verwandten einen Fotoapparat geschenkt: eine Kodak Bull’s Eye N°22 (die erste tragbare Rollfilmkamera für den privaten und einfachen Gebrauch). Münter schoss während ihres zweijährigen Aufenthalts rund 400 Fotografien, wobei der Umgang mit der Kamera ihren fotografischen Blick schärfte, was wiederum später in ihrer Malerei wichtig werden sollte. So entdeckte sie das Motiv von Menschen (Familienmitgliedern) in der Landschaft für sich. In den USA schuf Mün ter die umfangsreichste Fotoserie ihres Lebens.3

Die außergewöhnlichen Aufnahmen der angehenden Künstlerin bestechen durch ihren direkten Blick auf die amerikanische Bevölkerung. Vorurteilslos hielt sie auch Afroamerikaner:innen fest, zeigt die bäuerliche Bevölkerung und ihre Verwandten. Der Fotografin Münter war es offenbar wichtig, ihre Modelle mit Natürlichkeit, Würde und Präsenz festzuhalten. Häufig blicken sie in direkt in die Kamera.

Münters Landschaftsfotografien sind von ihrem „fast grafischen Blick“4 gekennzeichnet.

München

Ab 22. Oktober 1900 hielt sich Gabriele Münter wieder in Deutschland auf. Bis zum 30. April 1901 lebte sie in Bonn. Vermutlich besuchte Münter um 1900 in Köln zum ersten Mal eine Filmvorführung.

Am 30. April 1901 zog Münter nach München, wo sie die Anfängerklasse von Maximilian Dasio (1865–1954) und anschließend Aktklasse von Angelo Jank (1868–1940) in der Damen-Akademie des „Künstlerinnen-Vereins“ besuchte. Im folgenden Jahr belegte sie einen Holzschnittkurs in der Wolff-Neumann-Schule bei den bekannten Grafikern Heinrich Wolff5 (1875–1940) und Ernst Neumann-Neander (1871–1954).

Auf Anregung einer Zimmernachbarin ihrer Schwabinger Pension besuchte Münter im Winter 1902 eine Ausstellung der Künstlervereinigung „Phalanx“ (gegr. 1901). Dort sah sie Arbeiten des Bildhauers Wilhelm Hüsgen (1877–1962), die sie so begeisterten, dass sie entschied, sich der Bildhauerei zu widmen. An der „Phalanx-Schule“ belegte Münter daraufhin einen Bildhauer-Kurs bei Hüsgen, wo sie einen Frauenakt modellierte. Der Unterricht schloss auch Malunterricht bei Wassily Kandinsky (1866–1944) ein.

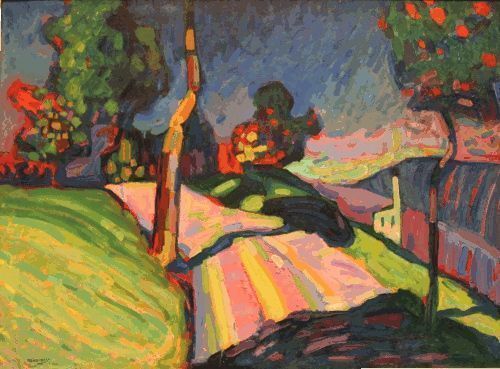

Im Sommer 1902, genauer vom 24. Juni bis zum 22. August 1902, hielt sich Gabriele Münter mit Kandinskys Malklasse der „Phalanx“-Schule in Kochel auf, um sich in Freilichtmalerei zu üben. Die Kunststudentin schuf dort ihr erstes bekanntes Gemälde, ein Stillleben. Mit der „Bayerischen Landschaft“ entstand im Sommer 1902 das erste bekannte datierte Werk der Malerin. Auffallend ist die besonders strukturierte Komposition des Bildes: Der Baumstamm und der Zaun bilden eine Art Rahmen für die Landschaft im Hintergrund. Dieser ziemlich kühne Bildaufbau mit dem vom Bildrand angeschnittenen Baum könnte von der Fotografie beeinflusst sein. Das Gemälde wirkt ein wenig wie ein Nachklang der Fotografie „Blick über einen Zaun in die Landschaft, Moorefield, Arkansas“.

Daraufhin verlegte Münter einmal mehr ihren Lebensmittelpunkt nach Bonn (25.8.–7.10.1902), um am 1. Dezember 1902 wieder in die „Phalanx“-Klasse von Kandinsky einzutreten. Von 19. Juni bis Mitte August 1903 arbeitete Münter mit Kandinskys Malklasse der „Phalanx“-Schule in Kallmünz. Gabriele Münter schuf in diesem Jahr vor allem kleinformatige Bilder, in denen sie die Gegend stimmungsvoll wiedergab. Zwischen Münter und Kandinsky entwickelte sich eine Liebesbeziehung. Da Kandinsky bereits mit seiner Cousine Anja Schemjakina verheiratet war, die ihn nach München begleitet hatte, stellte sich die Situation als äußerst schwierig dar. Im folgenden Jahr begann das Künstlerpaar daher seine Reisetätigkeit.

Reisejahre (23.5.1904–Anfang Juni 1908)

Um der Situation in München zu entfliehen und gemeinsam Zeit verbringen zu können, entschieden sich Gabriele Münter und Wassily Kandinsky nahezu vier Jahre lang immer wieder gemeinsam Reisen zu unternehmen. Die erste führte das heimliche Liebespaar nach Holland, wo sie vier Wochen verbrachten (23.5.–22.6.1904). Die relativ geringe Anzahl von Gemälden mit holländischen Motiven führte Münter erst in ihrem Atelier in Deutschland nach den Skizzen aus, die sie in Holland gezeichnet hatte.

Am 6. Dezember 1904 brach Gabriele Münter mit Kandinsky nach Tunis auf. Die Reise führte sie über Straßburg, Basel, Lyon und Marseille nach Nordafrika. Am 25. Dezember kamen sie in Tunis an, wo sich Münter und Kandinsky bis 5. April 1905 aufhielten und Ausflüge nach Karthago, Kairouan und Sousse machten. Auch in Nordafrika malte Münter wenig; es entstanden rund 25 Gemälde. Allerdings schuf die Künstlerin Skizzen und Fotografien (ca. 180 Aufnahmen). Bis zum 15. April zog sich die Rückkehr des Künstlerpaares nach Deutschland über Palermo, Neapel, Florenz, Bologna und Verona.

Nach einem kurzen Aufenthalt in München (15.4.–23.5.1905), machten Münter und Kandinsky eine Fahrradtour durch Sachsen (24.5.–1.6.1905). Sie hielten sich bis zum 15. August 1905 gemeinsam in Dresden auf.

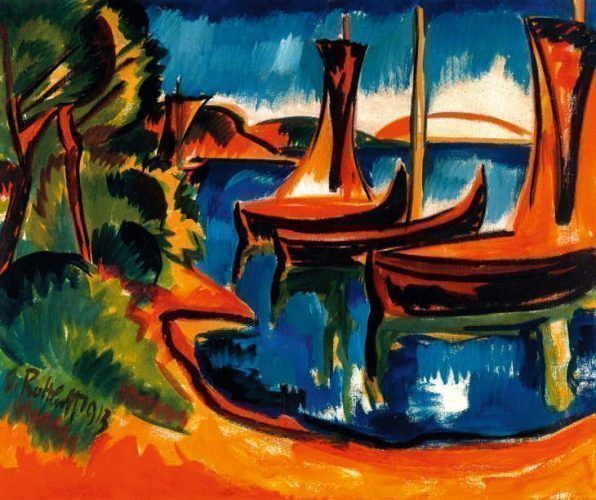

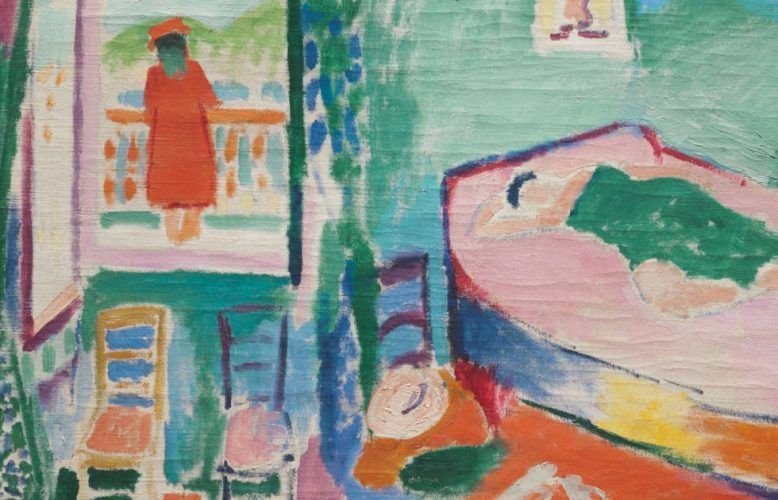

Ende des Jahres, am 18.11.1905, brachen Gabriele Münter und Wassily Kandinsky nach Rapallo auf, wo sie bis zum 1. Mai 1906 blieben. Die Reise führte sie über Lüttich, Brüssel, Mailand, Sestri Levante und Genua; Ankunft in den Weihnachtstagen. In etwa 20 Gemälden hielt Münter die Küste, den Strand mit Booten und die Häfen von Rapallo sowie benachbarte Dörfer fest. Danach zog es das Künstlerpaar von Mai bis Juni 1906 über Genua, Mailand, Luzern und Basel fuhr das Künstlerpaar nach Paris.

Münter und Kandinsky hielten sich vom 22. Juni 1906 bis zum 10. Juni 1907 in Paris und Sèvres auf; sie bezogen am 28. Juni das Erdgeschoss einer Villa in Sèvres, einem Vorort von Paris. Während Wassily Kandinsky zurückgezogen im Vorort Sèvres lebte, mietete Münter ein Zimmer im Künstlerviertel Montparnasse und besuchte dort einen Zeichenkurs an der Académie de la Grande Chaumière (17.11.1906–März 1907). Rund 70 Gemälde sind heute aus dieser Phase bekannt, die den Park von Saint-Cloud zu verschiedenen Jahreszeiten sowie etliche Straßenansichten von Sèvres und dem Nachbarort Bellevue mit den bürgerlichen Villen darstellen.

Im August 1907 reisten Münter und Kandinsky durch die Schweiz, und vom 8. September 1907 bis Ende April 1908 hielten sich die beiden Maler:innen in Berlin auf. Gabriele Münters erste Einzelausstellung fiel in diese Zeit; sie präsentierte ihre Werke im Kunstsalon Lenobel, Köln (Januar 1908). Von Ende April bis Anfang Juni 1908 schloss das Künstlerpaar noch eine Reise nach Südtirol an, bevor es wieder nach München zurückkehrte.

Murnau (Juni 1908–1910)

„Im Juni 1908 betrat ich auf einem Dreitage-Ausflug von München nach dem Starnberger See u. dem Staffelsee zum ersten Mal den Ort, u. ich war entzückt. Die Jahre vorher hatte ich in Holland, Tunesien, Sachsen, Belgien, an der französischen Riviera, in Paris, der Schweiz, Berlin u. in der Gegend von Meran verbracht. Aber nirgends hatte ich eine solche Fülle von Ansichten vereint gesehen, wie hier in Murnau, zwischen See und Hochgebirge, zwischen Hügelland und Moos.“6 (Gabriele Münter)

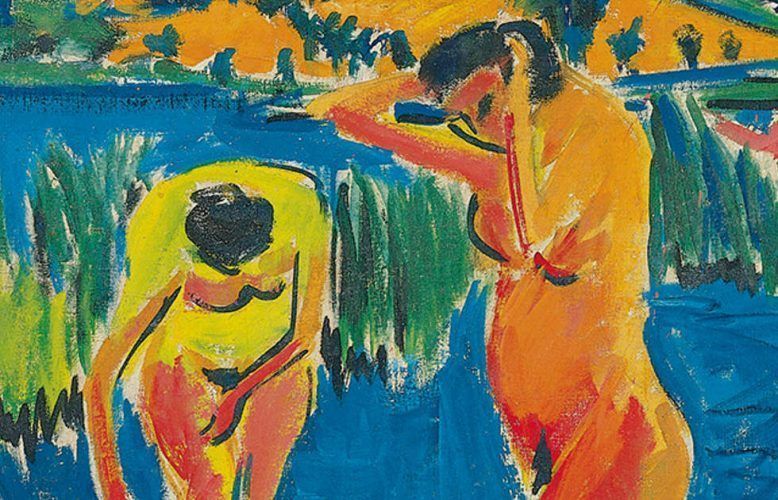

Die Rückkehr nach München fielt mit einem erstmaligen Besuch des oberbayerischen Ortes Murnau am Staffelsee im Juni 1908 zusammen. Der kleine Ort liegt auf einem sanft abfallenden Hügel über einem ausgedehnten Moor vor einer unvermittelt aufsteigenden Bergkulisse. Gabriele Münter und Wassily Kandinsky waren so begeistert von der Gegend, dass sie sich entschlossen von Mitte August bis Ende September 1908 zurückzukehren. Gabriele Münter, Kandinsky, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin wohnten als Gäste im Gasthof „Griesbräu“. Für Gabriele Münter bedeutete dieser Aufenthalt künstlerisch viel, ging ihr doch „ein Knopf auf“, wie sie selbst es beschrieb.

„Ich habe da nach einer kurzen Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht – vom Naturabmalen mehr oder weniger impressionistisch – zum Fühlen eines Inhalts – zum Abstrahieren – zum Geben eines Abstrakts.“

Durchbruch zum Expressionismus

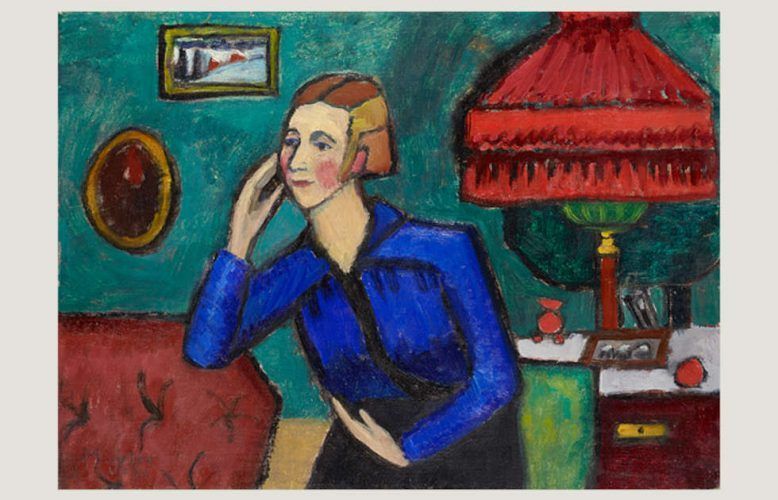

In Murnau gelang Münter der Durchbruch zu einer vereinfachten und flächigen Malweise. Die spätimpressionistische Malerei der Reisejahre legte sie ab zugunsten des Arbeitens mit vereinfachten Formen und großen Flächen von starken und flüssig mit dem Pinsel auf die Pappe aufgetragenen Farben. Häufig werden die Motive und Formen von dunklen Konturen umfasst. Für diesen abrupten Stilwandel dürfte Münters enge Zusammenarbeit mit Jawlensky mitverantwortlich gewesen sein. Neben der Landschaft interessierte sich Münter nun auch für Porträts und Interieurs, seltene Genreszenen und Stillleben.

„Die Sprache der Natur ist eine andere als die Sprache der Kunst. Man kann von einer Sprache in die andre nur übersetzen, nicht abschreiben. Außer wörtlicher und freier Übersetzung gibt es noch die berechtige Form der Umdichtung.“ (Gabriele Münter)

Hinterglasbilder

Ab 1908 erhielt Gabriele Münters Malerei starke Impulse durch die bayerische und böhmische Hinterglasmalerei und Volkskunst. In der über 1.000 Stücke umfassenden Hinterglasbildsammlung des Murnauer Bierbrauers Johann Kroetz erfuhr die Künstlerin Einblicke in Motive und Gestaltungsweisen.

Gabriele Münters Erinnerungen zufolge war Alexej von Jawlensky der erste, der 1908 die oberbayerischen Hinterglasbilder zu sammeln begann, freilich ohne sich darin selbst zu versuchen. Vielmehr sah er sich dadurch zu grenzüberschreitenden Farblösungen in seiner eigenen Ölmalerei ermuntert. Münter und Kandinsky begannen ebenfalls Hinterglasbilder zu sammeln. Zudem erlernte Münter als Erste unter den Künstler:innen der „Neuen Künstlervereinigung“ die Hinterglasmalerei beim Glasmaler Heinrich Rambold (1872–1953). Die Malerin nahm formale Anregungen auf; ihre Figuren wurden schematischer und ihre Farben leuchtender.

In Münters und Kandinskys Sammlung befand sich neben volkskundlichen Objekten auch Spielzeug, welches sie vielfach als Vorlage für ihre Stillleben verwendete. Im Nachlass der Künstlerin befinden sich zudem über 250 Kinderzeichnungen, nach denen sie ebenfalls mehrfach malte.

Russenhaus

Auch im Jahr 1909 kehrten die Malerin und ihre Freund:innen nach Murnau zurück (Mitte Juni–Mitte September 1909). Am 21. August 1909 erwarb Gabriele Münter das Haus in der Kottmüllerallee in Murnau, das später als das „Russenhaus“ bezeichnet wurde.7 Anfang Oktober zog die Malerin bei Kandinsky in Schwabing, Ainmillerstraße 36, ein. In der Wohnung hingen volkstümliche Bilder zusammen mit Kinderzeichnungen und außereuropäischen Kunstwerken an den Wänden. Münters expressive Kunst wurde von ihren Kollegen als „ursprünglich“ wertgeschätzt (ein heute diskreditierendes Urteil).

„Was an der Wirklichkeit ausdrucksvoll ist, hole ich heraus, stelle ich, [sic!] einfach dar, ohne Umschweife, ohne Drum und Dran. So bleibt die Vollständigkeit der Naturerscheinung außer Acht, die Formen sammeln sich in Umrissen, die Farben zu Flächen, es entstehen Abrisse der Welt, Bilder.“8 (Gabriele Münter)

Porträts

Innerhalb des Freundeskreises malte Gabriele Münter am häufigsten Porträts. Dies interstreicht nicht nur die Bedeutung von Menschen für ihre Kunst, sondern auch die intensive Beschäftigung mit ihrem Gegenüber. Dabei gelang ihr u.a. ein ikonisches Bildnis von Marianne von Werefkin.

„Alle drei diskutierten unaufhörlich über Kunst, und im Anfang hatte jeder seine eigene Ansicht und seinen eigenen Stil. Jawlensky war weniger intellektuell oder intelligent als Kandinsky und Klee und ihre Theorien verwirrten ihn oft. Einmal malte ich ein Porträt, das ich ‚Zuhören‘ nannte und das Jawlensky darstellt, wie er mit einem verdutzten Ausdruck in seinem pausbäckigen Gesicht neuen Kunsttheorien von Kandinsky lauscht.“9

„Die Werefkina malte ich 1909 vor dem gelben Sockel des Hauses in Murnau. Sie war eine pompöse Erscheinung, selbstbewusst, herrisch, reich gekleidet, mit einem Hut wie ein Wagenrad, auf dem allerhand Dinge Platz hatten.“10

Für sich selbst fasste die Malerin ihr Kunstwollen wie folgt zusammen:

„Denn die Persönlichkeit wurzelt im Geistigen und wirkt aus dem Unsichtbaren heraus. Für dies Unsichtbare, worauf es ankommt, ist das sichtbare Körperliche das natürliche Symbol.“11

In München und Murnau entwickelten Gabriele Münter und ihre Freund:innen nicht nur einen neuen Malstil, sondern auch die Idee zu einer neuen Künstler:innenvereinigung. Nach dem 15. Dezember 1909 fand die erste Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung München“ in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser statt, gefolgt von der zweite Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung München“ (1.–14.9.1910). Aufgrund von Streitigkeiten in Bezug auf Kandinskys Einreichung bei der NKVM, gründeten dieser und Franz Marc gemeinsam die Vereinigung „Der Blaue Reiter“. Die Moderne Galerie Heinrich Thannhauser in München richtete die die „Erste Ausstellung der Redaktion ‚Der Blaue Reiter‘“ (18.12.1911–1.1.1912) aus, während die „Zweite Ausstellung der Redaktion ‚Der Blaue Reiter‘“ (12.2.–18.3.1912), eine „Schwarz-Weiss“-Ausstellung, in der Kunsthandlung Hans Goltz in München zu sehen war. Die Vereinigung rund um Gabriele Münter knüpfte rasch Kontakte zu Herwarth Walden in Berlin, der in seiner Galerie „Der Sturm“ den „Ersten Deutschen Herbstsalon“ (20.9.–1.11.1913) ausrichtete.

Gabriele Münter bewegte sich in den Jahren zwischen 1908 und 1914 im Kreis der Avantgarde Münchens und nahm an deren Debatten teil. Die Entwicklung der Abstrakten Kunst durch Kandinsky stand sie selbst offenbar kritisch gegenüber, blieb sie doch eine figurative Malerin (→ Abstrakte Kunst). Allerdings durchlebte die Malerin, die in der Lage war, in verschiedenen Stilen zur gleichen Zeit zu arbeiten, 1914/15 die erste von zwei Phasen Abstrakter Kunst in ihrem Werk: Die Malerin abstrahierte von gegenständlichen Motiven.

Der Blaue Reiter (Dezember 1910–August 1914)

In München und Murnau entwickelten Gabriele Münter und ihre Freund:innen nicht nur einen neuen Malstil, sondern auch die Idee zu einer neuen Künstler:innenvereinigung.

Nach dem 15. Dezember 1909 fand die erste Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung München“ in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser statt, gefolgt von der zweite Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung München“ (1.–14.9.1910).

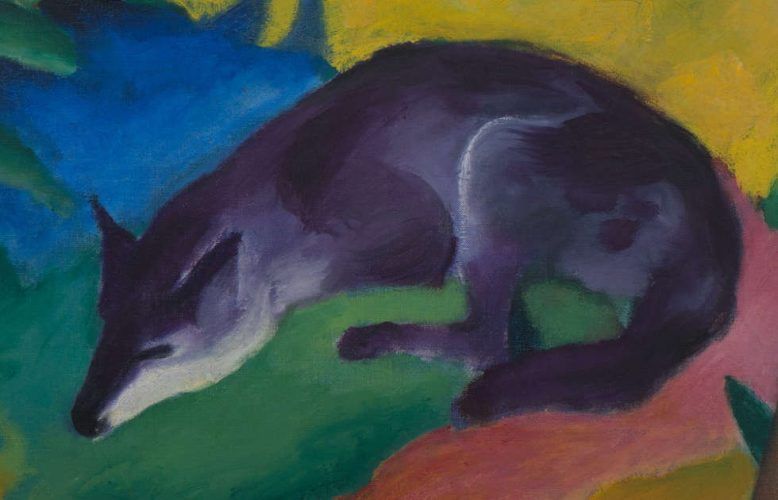

Aufgrund von Streitigkeiten in Bezug auf Kandinskys Einreichung bei der NKVM, gründeten dieser und Franz Marc gemeinsam die Vereinigung „Der Blaue Reiter“. Die Moderne Galerie Heinrich Thannhauser in München richtete die die „Erste Ausstellung der Redaktion ‚Der Blaue Reiter‘“ (18.12.1911–1.1.1912) aus. Gabriele Münter war u.a. mit dem Gemälde „Das gelbe Haus II“ (1911) gemeinsam mit fünf weiteren Arbeiten vertreten. Münter hielt das Gemälde für eines ihrer besten Bilder und schickte es auch mit relativ hohen Preisforderungen an Bernhard Koehler, einen vermögenden Kunstsammler und Gönner der Münchner Avantgardekunst.

Zu den epochalen Leistungen der Vereinigung „Der Blaue Reiter“ zählt die Herausgabe des gleichnamigen Almanachs. Eines der bedeutendsten Künstlermanifeste des 20. Jahrhunderts. Münter spielte eine bedeutende Rolle im Redaktionsteam des Blauen Reiter. Dessen Ziel war es, mit alten Traditionen zu brechen und eine Plattform für Neue Kunst zu schaffen. Werke aus unterschiedlichen Bereichen und Epochen wurden im Almanach gegenübergestellt: Alte Meister und zeitgenössische Kunst, Kinderzeichnungen und altägyptische Schattenspiele. Darüber hinaus waren Werke sogenannter primitiver Kunst ebenso abgebildet wie Volkskunst aus Oberbayern und dem Kaiserreich Russland.

Die „Zweite Ausstellung der Redaktion ‚Der Blaue Reiter‘“ (12.2.–18.3.1912), eine „Schwarz-Weiss“-Ausstellung, war in der Kunsthandlung Hans Goltz in München zu sehen. Die Vereinigung rund um Gabriele Münter knüpfte rasch Kontakte zu Herwarth Walden in Berlin, der in seiner Galerie „Der Sturm“ den „Ersten Deutschen Herbstsalon“ (20.9.–1.11.1913) ausrichtete.

Münter und die Abstraktion

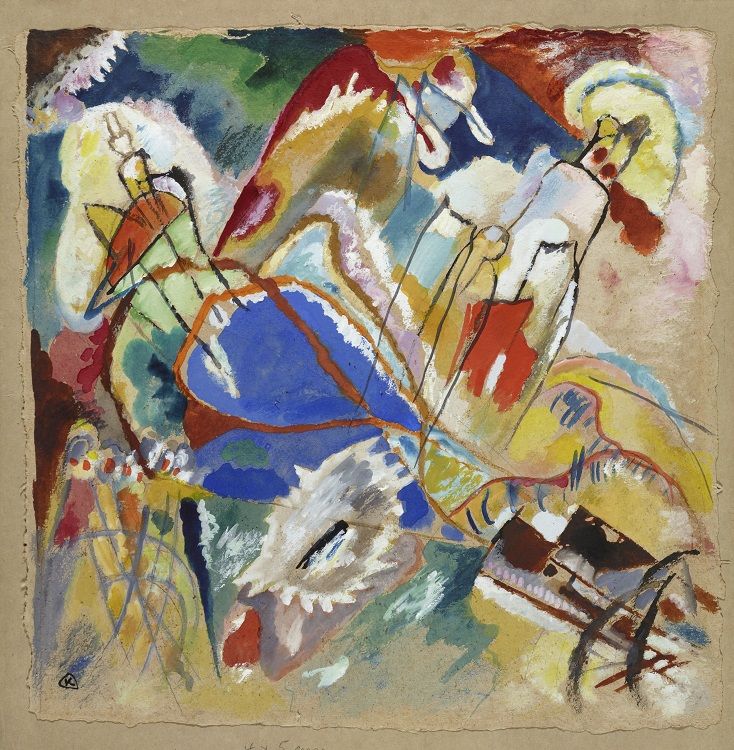

Gabriele Münter bewegte sich in den Jahren zwischen 1908 und 1914 im Kreis der Avantgarde Münchens und nahm an deren Debatten rege Anteil. Die Entwicklung der Abstrakten Kunst durch Kandinsky stand sie selbst offenbar kritisch gegenüber, blieb sie doch eine figurative Malerin (→ Abstrakte Kunst). Den gegenstandslosen Gemälden aus den Jahren 1912 bis 1915 lagen zumeist eine Interieurszene oder ein Stillleben zugrunde.

Allerdings durchlebte die Malerin, die in der Lage war, in verschiedenen Stilen zur gleichen Zeit zu arbeiten, 1912 bis 1915 die erste von zwei Phasen Abstrakter Kunst in ihrem Werk. Die Malerin abstrahierte von gegenständlichen Motiven, indem sie die schwarzen Umrisslinien des Gesehenen beibehielt, dieses allerdings mit Farbflächen füllte:

„Wenn ich mit der Bildaufgabe nicht gut fertig wurde, erlaubte ich mir es zu abstrahieren.“ (Gabriele Münter)

Erster Weltkrieg: Schweiz – Schweden – Dänemark

Anfang August 1914 flohen infolge des Kriegsausbruchs Gabriele Münter und Wassily Kandinskys in die Schweiz; der Maler war als „feindlicher Ausländer“ eingestuft worden. Das Paar reiste gemeinsam ab und erreichte das Schweizerische Mariahalden bei Goldach über Lindau. Sie ließen sich gemeinsam mit Kandinskys erster Frau Anja, der Familie ihrer Schwester und Kandinskys Münchner Haushälterin dort bis November nieder. Kandinsky malte in Mariahalden kaum, schrieb jedoch eifrig an den Texten, die er 1926 in überarbeiteter Form in sein „Buch Punkt und Linie zu Fläche“ einfließen ließ.12

Im November 1914 kehrte Kandinsky nach Moskau zurück. Gabriele Münter hielt sich vom 16. Januar bis zum 3. Juni 1915 in München auf, danach in Berlin (3.6.–3.7.1915), bevor sie am 3. Juli 1915 nach Skandinavien abreiste, wo sie bis Februar 1920 bleiben sollte. Gabriele Münter brach in das neutrale Skandinavien auf, um den Geschehnissen in Deutschland zu entfliehen und sich in Stockholm mit Wassily Kandinsky zu treffen.

Stockholm

Über Kopenhagen (3.–17.7.) erreichte Gabriele Münter Schweden, wo sie sich zwischen dem 17. Juli 1915 und Spätherbst 1917 vorwiegend in Stockholm aufhielt. Von Dezember 1915 bis März 1916 lebte auch Kandinsky in Stockholm. Letztes Treffen beider. Die Münchner Malerin lernte in Schweden u.a. die Expressionistin Sigrid Hjertén und ihren Mann Isaac Grünwald kennen, die bei Henri Matisse in Paris gelernt hatten.

Münters in Skandinavien entstandene Gemälde zeigen einen stilistischen wie auch inhaltlichen Wandel. Die Farbgebung wird zurückhaltender und das Motiv des Menschen nimmt einen zentraleren Stellenwert ein. Aus finanziellen Gründen nahm Münter ab 1916 in Schweden Porträtaufträge an. So verbrachte sie den August 1916 auf dem unweit von Göteborg gelegenen Hof Arnäsholm bei Borås. Ihr Gastgeber, der Theologen und ehemaligen Offizier Carl Leopold Sundbeck, beauftragte sie mit den Bildnissen seiner Frau sowie seiner Mutter Mimmi, die beide im selben Jahr verstorben waren. Sundbeck selbst wurde ebenfalls von Münter porträtiert.

Neue Inspiration suchte sie auf Reisen nach Lappland und Norwegen im Sommer 1916.

Dass Wassily Kandinsky 1917 in Russland Nina Andrejewskaja heiratete, bliebt Gabriele Münter verborgen. Die Malerin lebte vom Spätherbst 1917 bis Februar 1920 in Dänemark, wo sie sich vorwiegend in Kopenhagen aufhielt. Eine Ausstellung in „Den Frie Udstilling“ in Kopenhagen war ihre bis dahin größte Einzelausstellung mit 100 Gemälden, 20 Hinterglasbildern, Radierungen und Zeichnungen (7.–13.3.1918). Eine fast genauso groß angelegte Ausstellung folgte ein Jahr später im Kopenhagener Ny Kunstsal. Auch hier konnten die Besucherinnen und Besucher fast 100 Gemälde sehen.

Gabriele Münter in der Weimarer Republik

Gabriele Münter führte auch in den 1920er Jahren ein höchst unstetes Leben, das von vielen Reisen und Aufenthalten in verschiedenen Städten geprägt war. Nach zweieinhalb Monaten in Berlin (28.2.–12.5.1920), lebte Münter von 12. Mai 1920 bis Anfang Dezember 1924 erneut in München, Murnau und auf Schloss Elmau.

Münter gegen Kandinsky

Wassily Kandinsky versuchte 1920 die bei Münter eingelagerten Werke zurückzuerhalten. Ein jahrelanger, durch Anwälte geführter Rechtsstreit zwischen ihm und Münter zog sich bis 1926 hin. Kandinsky wurden schließlich einige Bilder zurückerstattet, der große Rest seiner Werke verblieb jedoch in Münters Besitz. Die Sammlung befand sich zunächst in einem Münchner Speditionslager.

„Ich war in vieler Augen doch nur eine unnötige Beigabe zu Kandinsky. Dass eine Frau ein ursprüngliches, echtes Talent haben, ein schöpferischer Mensch sein kann, das wird gern vergessen.“ (Gabriele Münter, 1926)

Unterricht

Auffallend ist, dass Gabriele Münter in diesem Jahrzehnt immer wieder Unterricht nahm: Im Januar 1922 besuchte sie einen Abendakt-Kurs in München. Ab November 1926 war Gabriele Münter in einem Kurs in der Malschule von Arthur Segal (1875–1944) in Berlin eingeschrieben und erneut im November 1926 bzw. 1928 sowie 1929. Auf Schloss Elmau lernte Gabriele Münter im Sommer 1923 den Kunsthistoriker Georg Hartlaub kennen, der 1925 die für die neue Kunstrichtung namensgebende Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ organisieren würde (→ Neue Sachlichkeit).

Durchbruch

Der künstlerische Erfolg der Malerin wurde Mitte der 1920er Jahre in einer Wanderausstellung mit sieben Stationen in Deutschland (Februar 1925–Ende Oktober 1926) gewürdigt. Daraufhin, vom 29. Oktober 1925 bis zum Juni 1929 lebte Gabriele Münter in Berlin, wo sie Anschluss an die Kunstszene fand. Münter besuchte das Romanische Café – einen wichtigen Treffpunkt von KünstlerInnen und Intellektuellen –, wo sie sich mit der Schriftstellerin und Schauspielerin Eleonore Kalkowska (1883–1937) traf. Sie kannte ebenfalls die Journalistin Sylvia von Harden (1894–1963), die Otto Dix (1891–1969) 1926 in einem Gemälde porträtiert hatte, das später zur Ikone der Neuen Sachlichkeit wurde.

In Berlin entstanden ab 1926 Bilder in einem neuen Malstil: Die Malerin nutzte einen Farbauftrag in leichten Abstufungen und eine neusachliche Ästhetik. Die Teilnahme Münters an der „International Exhibition of Modern Art“ (1926/27) in New York zollte der Künstlerin international Respekt.

Johannes Eichner

Am 31. Dezember 1926 begegnete Gabriele Münter erstmals Johannes Eichner auf einer Silvesterfeier bei dem Maler und Kunstschriftsteller Hermann Konnerth (1881 – 1966) in Berlin. Der 1886 in München geborene Eichner hatte in Tübingen im Fach Philosophie promoviert, entschied sich aber in der Folge für die Kunstgeschichte. Ab 1928 war Johannes Eichner der Lebensgefährte Münters; allerdings zog das Paar erst 1930 zusammen.

Johannes Eichner unterstützte die Malerin, indem er Artikel über ihre Kunst schrieb und seine Kontakte für sie einsetzte. Der Mehrwert von Eichners Schriften besteht darin, dass er über viele Einzelheiten aus Münters Leben und Werk von der Malerin selbst unterrichtet wurde. Diese flossen vor allem in seine 1957 erschienene Doppelmonografie über sie und Wassily Kandinsky ein.

Der Kunsthistoriker und Lebenspartner bewältige den Spagat zwischen wissenschaftlichem Objektivitätsanspruch und Einflussnahme in marktstrategischen und auch künstlerischen Angelegenheiten. Dennoch geht auch das Klischee von der urwüchsigen und spontanen Malerin, das sich jahrzehntelang hartnäckig hielt, auf Eichner zurück:

„Das stoßartige Zupacken und mühelose Fassen von Welt und künstlerischem Ausdruck ist das Wunder der Malerei Gabriele Münters. Es gibt ihrer Kunst das beglückend Frische und Reiche und ist zugleich der Grund dafür, warum ihr Schaffen, ohne die erregende, eindeutige Stoßkraft eines zielbewussten Kunstwollens, nicht den mitreißenden, die Kunstgeschichte mitbestimmenden Erfolg hat.“13

Frankreich (1929/30)

Vom 26. Oktober 1929 bis Ende Oktober 1930 hielt sich Gabriele Münter in Frankreich auf; ab März gemeinsam mit Johannes Eichner. Gabriele Münter besuchte Museen, Galerien, Cafés – wie die berühmten Cafés La Rotonde, La Coupole und Le Dôme –, genoss die französische Küche, ging in Konzerte und auch ins Kino. Sie versuchte, Kontakte zu knüpfen und auszustellen – unter anderem traf sie den Galeristen Wilhelm Uhde. Im April wurde sie Mitglied der „Fédération des Artistes“. Mit 75 Werken war das Jahr 1930 das produktivste der Malerin seit 1911. Gemeinsam mit Eichner reiste die Malerin über Chamonix, Avignon und Marseille nach Sanary-sur-Mer (1.–15.9.). Dort traf sie häufiger den Maler Hans Purrmann (1880–1966). Danach besuchten sie Sanary (15.9.–29.10.1930).

Münter und der Nationalsozialismus

Am 1. November 1930 kehrte Gabriele Münter nach Berlin zurück, wo sie bis zum 31. März 1931 blieb. Am 1. April 1931 wurde die Malerin endgültig wieder in Murnau sesshaft. In den 1930er Jahren bewahrte die Künstlerin den gesamten Bestand an eigenen Werken und einen Großteil der Arbeiten von Kandinsky und weiteren Kolleg:innen aus der Zeit des „Blauen Reiter“ in ihrem Haus in Murnau und rettete sie damit vor der Vernichtung durch die Nationalsozialisten und durch den Krieg.

Eine Wanderausstellung mit sieben Stationen in Deutschland feierte die Malerin (April 1933–Juni 1935); gleichzeitig schrieb Eichner Zeitungsartikel über ihr Werk. Münter konnte sich ganz der Kunst widmen. Auf Rat ihres Lebensgefährten Johannes Eichner begann sie sich 1935 mit Themen zu beschäftigen, die ihr die Gunst des NS-Regimes sichern sollten. Darunter fallen ländliche Szenen wie auch den Bau der Olympiastraße, welche anlässlich der Olympischen Winterspiele 1936 von München nach Garmisch ausgebaut wurde. Mit einem Gemälde, welches den Straßenbau zeigt, war Münter im Jahr 1936 in der Wanderausstellung „Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst“ vertreten.

Doch weder die halbherzigen Anpassungsversuche an die herrschende Ästhetik noch die Mitgliedschaft in der Reichskunstkammer konnten der Künstlerin ein Auskommen unter den geänderten gesellschaftspolitischen Bedingungen sichern. Im Jahr 1940 entschied Gabriele Münter, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Sie stellte während der nationalsozialistischen Diktatur nicht mehr aus.

Später Erfolg

Ende der 1940er Jahre setzte in Deutschland die Aufarbeitung der Avantgarde und die späte Würdigung der Künstlerin ein. Die große Wanderausstellung „Gabriele Münter. Werke aus fünf Jahrzehnten“ hatte 22 Stationen in Deutschland (Juli 1949–September 1953). Von September bis Oktober 1949 war Ausstellung „Der Blaue Reiter. München und die Kunst des 20. Jahrhunderts, 1908–1914“ im Haus der Kunst, München, mit neun Gemälden von Münter zu sehen. Ludwig Grote (1893–1974), der spätere und erste Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, organisierte die Schau im Auftrag der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und des Central Collecting Point. Für Münter bedeutete dies die „Wiederentdeckung“ ihrer Kunst. Allerdings wurde sie in der Folge nicht als eigenständige Künstlerin wahrgenommen, sondern als Randfigur des „Blauen Reiter“.

Im Jahr 1948 lernte Gabriele Münter die Galeristen Etta Stangl (1913–1990) und Otto Stangl (1915–1990) kennen, die 1948 die Moderne Galerie Otto Stangl in München eröffneten. Spätestens 1952 nahm die Moderne Galerie Otto Stangl Werke Gabriele Münters in Kommission. Auf Otto Stangls Anregung hin erwarben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen „Mann im Sessel“ von 1913.

Zweite Phase Abstraktion

Gabriele Münter war seit 1951 wegen einer Gleichgewichtsstörung dazu gezwungen gewesen, im Sitzen zu malen und musste dadurch vornehmlich auf ältere Motive zurückzugreifen, so Eichner.14 Um nicht ausschließlich auf diese angewiesen zu sein, habe sie sich wieder mehr auf abstrakte Gestaltung eingelassen. Die meisten von diesen zahlreichen Arbeiten malte sie in Öl und Aquarell auf kleinen Papierformaten, seltener auf Leinwand.

Im Frühjahr 1955 organisierten die Münchner Galeristen Otto und Etta Stangl unter dem Titel „Improvisationen“ eine Ausstellung von Münters abstrakten Papierarbeiten. Diese zweite Phase Abstrakter Kunst im Werk Gabriele Münters ist in die Jahre 1952/54 zu datieren. Im Gegensatz zur ersten Phase 1914/15, als Münter abstrahierte, setzte sich nun eine gegenstandslose Malerei durch. Die Formen sind klarer definiert. Sie selbst bezeichnete ihre Ausflüge in die Abstraktion als „gegenstandslos spazieren gegangen“. Sie füllte dabei ihre Mappen mit freien Studien aus Form und Farbe. Während dieser zweiten Phase der Abstraktion scheint Münter die Kraftwirkungen einzelner Farbfelder und -figuren im Zu- und Gegeneinander auszuloten, frei und in großer Bandbreite variierend. Nur fallweise geben noch Titel Hinweise darauf, dass die malerin die abstrakte Formationen aus Landschafts- und Blumenmotiven abstrahierte.

„In den letzten Jahren, wo die naturfreie Malerei eine Epidemie geworden ist, hat es mich gepackt und ich bin oft gegenstandslos spazieren gegangen. So habe ich Mappen gefüllt mit freien Studien aus Form und Farbe. Die Verantwortung dem Naturvorbild gegenüber fällt weg – man ist freier und leichter im Gegenstandslosen.“(Gabriele Münter, 1952)

Späte Ehrungen

Auf Münters Teilnahme an der „25. Biennale“ (1950) in Venedig mit drei Gemälden folgte ihre Präsenz Beteiligung an der „documenta I“ (1955) in Kassel mit zwei Gemälden – Münter war eine von nur sieben Künstlerinnen der Überblicksausstellung zur Kunst der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts (von 147 Teilnehmer:innen). Gabriele Münters erste Einzelausstellung in den USA war 1960 in den Dalzell Hatfield Galleries, Los Angeles, zu sehen (20.6.–30.7.).

Die Auszeichnung Münters mit dem „Kunstpreis der Stadt München für Malerei“ erfolgte im Jahr 1956; ein Jahr später erhielt die Malerin das Goldene Ehrenmünze der Landeshauptstadt München und das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Februar).

Im Juni und Juli 1960 veranstalteten Dalzell Hatfield Galleries in Los Angeles eine Personale von Gabriele Münter, der sieben Gemälde von Kandinsky beigefügt waren. Im Spätsommer wurde diese Ausstellung in erweiterter Form in San Francisco gezeigt. Es war die erste Präsentation von Münters Werken in den USA.

Schenkung und Stiftung

Münter und Eichner eröffneten Rethel 1956, dass in ihrem Keller Hunderte Bilder der Künstlerin sowie ihrer Malerkolleg:innen des „Blauen Reiter“ und seines Umkreises lagerten. Anlässlich ihres 80. Geburtstags im Jahr 1957 schenkte Gabriele Münter der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 1.000 Werke der Künstler:innen des „Blauen Reiter“ und seines Umkreises. Darunter befanden sich rund 90 Ölgemälde von Wassily Kandinsky, mehr als 330 Aquarelle, Zeichnungen und Temperablätter, 28 Skizzenbücher, Hinterglasbilder und Druckgrafiken, zudem 25 von Münters eigenen Gemälden, zahlreiche ihrer Arbeiten auf Papier sowie Werke bedeutender Künstler wie Franz Marc, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin und Alfred Kubin. Dadurch wurde das Lenbachhaus zu einem Museum mit internationalem Renommee. Diese Stiftung bildet den Grundstock der aktuellen Sammlung „Der Blaue Reiter“ im Lenbachhaus. Für Otto Stangl kam die Nachricht von der Schenkung Münters an das Lenbachhaus überraschend, da er davon im Vorfeld nicht informiert worden war. Dies bedeutete den Abbruch ihrer Beziehungen.

Der Kunstverein Hamburg zeigte 1958/59 die Doppelausstellung „Wassily Kandinsky, Gabriele Münter. Gabriele-Münter-Stiftung“, organisiert von Hans Konrad Roethel, Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus.

Die von Gabriele Münter, Eichner und Roethel 1966 gemeinsam auf den Weg gebrachte Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung wurde vier Jahre nach Münters Tod rechtsfähig.

Tod

Am 11. Februar 1958 war Johannes Eichner nach Krankheit verstorben. Am 19. Mai 1962 starb Gabriele Münter in ihrem Haus in Murnau. Sie wurde neben Johannes Eichner auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt.

Eigene Artikel

- Gabriele Münter, »Gabriele Münter über sich selbst«, in: Das Kunstwerk, 2/7 (1948), S. 25.

- Gabriele Münter, »Bekenntnisse und Erinnerungen«, in: Hartlaub 1952, o. S.

- Gabriele Münter, »Gabriele Münter: Mein Bild ›Mann im Sessel‹«, in: Die Kunst und das schöne Heim, 51/2 (1952/53), S. 53.

Literatur zu Gabriele Münter

- Gabriele Münter. Retrospektive, hg. v. Ivan Ristić und Hans-Peter Wipplinger (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien, 20.10.2023–18.2.2024), Wien 2023.

- Annegret Hoberg, Gabriele Münter – das fotografische Werk, S. 28–37.

- Gabriele Münter. Menschenbilder (Ausst.-Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg, 11.2.–21.5.2023), Hamburg 2023.

- »Und morgen nach Murnau!« Meisterwerke von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky aus Privatsammlungen (Ausst.-Kat. Schloßmuseum Murnau, 6.7.–9.10.2022), Murnau 2022.

- Unter freiem Himmel. Unterwegs mit Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, hg. v. Sarah Louisa Henn und Matthias Mühling (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 13.10.2020–6.3.2021), München 2020.

- Stefanie Schröder, Gabriele Münter. Ein Leben zwischen Kandinsky und der Kunst, Freiburg u. a. 2018.

- Gabriele Münter 1877–1962. Malen ohne Umschweife, hg. v. Isabelle Jansen, Matthias Mühling (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 31.10.2017–8.4.2018; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, 3.5.–19.8.2018; Museum Ludwig, Köln, 15.9.2018–13.1.2019), München 2017.

- Isabelle Jansen ‚Jetzt muß experimentiert werden‘. Wiederholungen und Variationen, S. 186-195.

- Annegret Hoberg, Gabriele Münter, Köln 2017.

- Boris von Brauchitsch, Gabriele Münter. Eine Biografie, Berlin 2017.

- Gabriele Münter und die Volkskunst. »Aber Glasbilder, scheint mir, lernten wir erst hier kennen«(Ausst.-Kat. Schloßmuseum Murnau und Oberammergau Museum, 27.7.–12.11.2017), Murnau 2017 .

- Kontur, Farbe, Licht: Das Wesentliche zeigen. Gabriele Münter 1877–1962 (Ausst.-Kat. Stiftung ahlers pro arte, Hannover, 11.9.2015–10.1.2016), Hannover 2015.

- Karoline Hille, Gabriele Münter. Die Künstlerin mit der Zauberhand, Köln 2012.

- Gudrun Schury, Ich Weltkind. Gabriele Münter. Die Biographie, Berlin 2012.

- Gabriele Münter. Die Zeit nach Kandinsky in Murnau (Ausst.-Kat. Schloßmuseum Murnau, 26.7.–4.11.2012), Murnau 2012.

- Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. Perlenstickereien und Textilarbeiten, gf. v. Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Münter-Haus, Murnau, 19.10.2010–15.4.2012), Murnau 2010.

- Gabriele Münter. Werke im Chemnitz – Museum Gunzenhauser, hg. v. Ingrid Mössinger und Thomas Friedrich (Ausst.-Kat. Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser, 2.11.2008–19.4.2009), Chemnitz 2008.

- Brigitte Salmen, Gabriele Münter malt Murnau. Gemälde 1908–1960 der Künstlerin des „Blauen Reiter“, Murnau 2008.

- Gabriele Münter. Die Jahre mit Kandinsky. Photographien 1902–1914, hg. v. Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 10.2.–3.6.2007), München 2007.

- Gabriele Münter. Die Reise nach Amerika. Photographien 1899–1900, hg. v. Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 30.9.2006–14.1.2007), München 2006.

- Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München, hg. v. Helmut Friedel und Annegret Hoberg (Ausst.-Kat. Museum Ludwig, Köln, 13.3.–27.6.2004), München 2004.

- Annegret Hoberg, Gabriele Münter, München u. a. 2003.

- Gabriele Münter. Das druckgraphische Werk, hg. v. Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 16.12.2000–16.4.2001; August-Macke-Haus, Bonn, 29.4.–8.7.2001; Schloßmuseum Murnau, 20.7.–4.11.2001), München 2000.

- Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in Murnau und Kochel 1902–1914. Briefe und Erinnerungen, hg. v. Annegret Hoberg, München u. a. 1994 (weitere Auflage 2005).

- Gabriele Münter malt Murnau. Gemälde 1908–1960 der Künstlerin des »Blauen Reiters« (Ausst.-Kat. Schloßmuseum Murnau, 26.7.–3.11.1996; Museum August Macke Haus, Bonn, 10.11.1996–16.2.1997), Murnau 1996.

- Gabriele Münter 1877–1962. Retrospektive, hg. v. Annegret Hoberg und Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 29.7.–1.11.1992; Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 29.11.1992–10.2.1993), München 1992.

- Sabine Windecker, Gabriele Münter. Eine Künstlerin aus dem Kreis des Blauen Reiter, Berlin 1991.

- Gabriele Münter, hg. v. Karl-Egon Vester (Ausst.-Kat. Kunstverein in Hamburg, 9.4.–29.5.1988; Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, 29.6.–21.8.1988; Sammlung Eisenmann, Aichtal-Aich, 3.–25.9.1988), Bremen 1988.

- Rosel Gollek, Gabriele Münter. Hinterglasbilder, München/Zürich 1981.

- Hans Konrad Röthel, Gabriele Münter, München 1957.

- Johannes Eichner, Kandinsky und Gabriele Münter. Von Ursprüngen moderner Kunst, München 1957.

- Der Malerin Gabriele Münter zum 75. Geburtstag, am 19. Februar 1952. 23 Stimmen zu ihrer Würdigung, Geburtstagsadressen von G. Busch, E. Hanfstaengl, W. Passarge, C. G. Heise, L. Grote, P. F. Schmidt, M. Unold, K. Hofer u. a., Bochum 1952.

- Gustav Friedrich Hartlaub, Gabriele Münter. Menschenbilder in Zeichnungen. Mit Erinnerungen der Künstlerin, Berlin 1952.

- Der Malerin Gabriele Münter zum 75. Geburtstag, am 19. Februar 1952. 23 Stimmen zu ihrer Würdigung, Geburtstagsadressen von G. Busch, E. Hanfstaengl, W. Passarge, C. G. Heise, L. Grote, P.F. Schmidt, M. Unold, K. Hofer und anderen. Bochum 1952.

- Johannes Eichner, Ein Nachklang aus dem ›Blauen Reiter‹: Gabriele Münter, in: Die Kunst und das Schöne Heim, Sonderdruck, 49. Jg., 1951, S. 282–285.

Beiträge zu Gabriele Münter

- Zit. n. Phantastisch! Alfred Kubin und der Blaue Reiter, hg. v. Annegret Hoberg und Matthias Mühling (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 9.10.2018–17.2.2019), München 2018, S. 167.

- Auch Kandinsky besaß in den gemeinsamen Jahren mit Münter eine solche Kamera

- Siehe: Gabriele Münter. Die Reise nach Amerika. Photographien 1899–1900, hg. v. Helmuth Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 30.9.2006–14.1.2007), München 2006. Zur Technik siehe: Daniel Oggenfuss, Kamera- und Verfahrenstechnik der Amerika-Photographien Gabriele Münters, in: ebd., S. 195–198.

- Annegret Hoberg, Gabriele Münter – das fotografische Werk, in: Gabriele Münter. Retrospektive, hg. v. Ivan Ristić und Hans-Peter Wipplinger (Ausst.-Kat. Leopold Museum, Wien, 20.10.2023–18.02.2024), Wien 2023, S. 28-37, hier S. 29.

- Heinrich Wolff besuchte ab 1891 die Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau, ab 1893 die Akademie der Künste (Berlin) und schließlich bis 1900 die Königliche Akademie der Bildenden Künste in München. Dort wurde er Mitglied im Verein für Original-Radierung und gründete 1901 mit dem Künstler und Erfinder Ernst Neumann-Neander die erste graphische Privatschule.

- Murnau und ich, handschriftliches Manuskript von Gabriele Münter, Schloßmuseum Murnau, Inv.-Nr. 10462. Zit. n. ebenda, S. 53.

- Münter bezog eine Leibrente aus dem Erbe des verstorbenen Vaters, eines Zahnarztes. Vgl. Wassily Kandinsky. Gesammelte Schriften 1889–1916, hg. v. Friedel, Helmut und Gabriele Münter- und Johannes-Eichner-Stiftung München, München 2007, S. 211f.

- Undatiertes Manuskript, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung. Zit. n. Gabriele Münter (1877–1962). Malen ohne Umschweife, hg. v. Isabelle Jansen und Matthias Mühling (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 31.10.2017–8.4.2018; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dänemark, 3.5.–19.8.2018; Museum Ludwig, Köln, 15.9.2018–13.1.2019), München 2017, S. 12.

- Annegret Hoberg, Gabriele Münter, Köln 2017, S. 39.

- Annegret Hoberg, Katalog, in: Gabriele Münter 1877–1962. Retrospektive, hg. v. Annegret Hoberg und Helmut Friedel (Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 29.07.– 01.11.1992 u. a.), München 1992, S. 264.

- Zit. n. Annegret Hoberg, Bildtafeln, in: Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München, hg. v. Annegret Hoberg und Helmut Friedel (Hg.) (Ausst.-Kat. Museum Ludwig Köln 13.03.–27.06.2004 u. a.), München 2004, o. S.

- Nina Kandinsky, Kandinsky und ich, München 1976, S. 78.

- Johannes Eichner, Kandinsky und Gabriele Münter. Von Ursprüngen moderner Kunst, München 1957, S. 96.

- Johannes Eichner, Kandinsky und Gabriele Münter. Von Ursprüngen moderner Kunst, München 1957, S. 190f.

![Pablo Picasso, Die orangefarbene Bluse – Dora Maar [Le corsage orange – Dora Maar], 21.04.1940, Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm (Sammlung Würth, Foto: Volker Naumann, Schönaich © Succession Picasso/Bildrecht, Wien 2022)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Die-orangefarbene-Bluse-–-Dora-Maar-21.4.1940-778x500.jpg)