Frankfurt | Schirn: Künstlerinnen des Surrealismus Fantastische Frauen von Frida Kahlo bis Dorothea Tanning

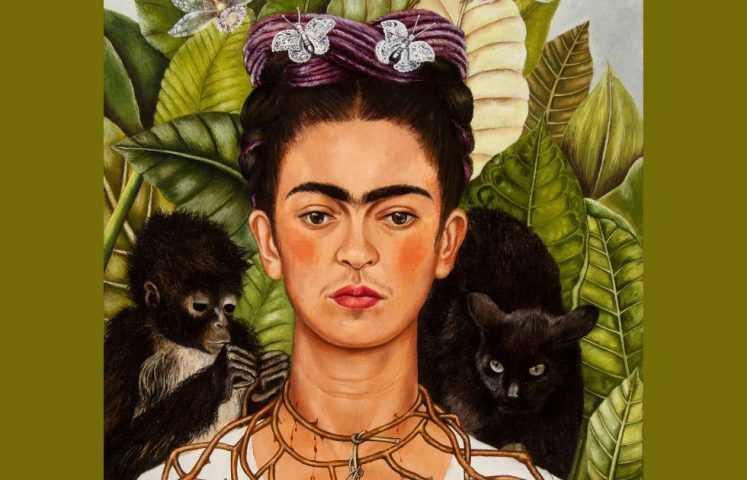

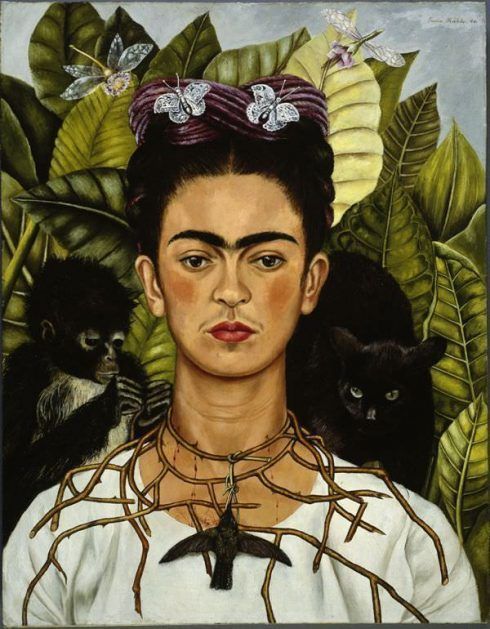

Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, Detail, 1940 (Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin) Foto: © Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin, Werk: © Banco de México, Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México, D.F./VBK, Wien, 2010.

Die Schirn Kunsthalle räumt auf mit dem Diktum, dass der Surrealismus eine rein „männliche“ Kunstströmung gewesen sei. Kuratorin Ingrid Pfeiffer gelingt es, eine spannende Gruppe von 34 berühmte und weniger bekannten Künstlerinnen aus Europa und Mexiko zusammenzuführen, die erstaunliche surreale Werke geschaffen haben. Meist erst in der zweiten Generation, häufig als Freundinnen, Modelle oder Ehefrauen ab 1930 zur Bewegung gestoßen, entwickelten sie Gegenentwürfe zu dem mit Gewalt und Zerstörung verbundenen Frauenbild ihrer männlichen Kollegen.

Fantastische Frauen

Künstlerinnen des Surrealismus von Frida Kahlo bis Dorothea Tanning

Deutschland | Frankfurt a. M.: Schirn Kunsthalle

13.2. – 24.5.2020

verlängert bis 5.7.2020

Künstlerinnen des Surrealismus: Frida Kahlo war nur eine von ihnen

Surrealismus von Künstlerinnen kann traumverloren, autobiografisch, erotisch sein oder ins Mystische umschlagen. Die berühmteste Vertreterin ist zweifellos Frida Kahlo – auch wenn sich die Mexikanerin nicht als Surrealistin ansprechen lassen wollte. Trotz zahlreicher Widerstände gelang es ihr wie auch ihren Mitstreiterinnen, die weibliche Seite des Surrealismus auszuformen. Endlich wird dieser Schatz weiblichen Kunstschaffens seit den 1920er Jahren präsentiert und international gewürdigt.

Während die Durrealisten Salvador Dalí, René Magritte oder Max Ernst zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehören, hat es von den Surrealistinnen nur Frida Kahlo zu ebensolchem Ruhm gebracht. Seit den 1980er Jahren wiederentdeckt, wurde Kahlo zur Ikone (auch zur Modeikone). Bereits André Breton stellte ihre Werke in Paris aus, und dennoch wollte sich die Mexikanerin nie als Surrealistin bezeichnen lassen. Viel zu sehr lag ihr an ihrer Eigenständigkeit. Das verbindet die legendäre Malerin, die ihr Leben zur Grundlage ihrer Kunst machte, während die Surrealisten von Träumen, dem Unbewussten und schlussendlich dem begehrten, sexualisierten Frauenkörper sprachen, schrieben und malten.

- Frida Kahlo, The little Deer, 1946, Öl/Masonit, 22.5 x 30.3 cm (Privatbesitz © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museum Trust / VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: Nathan Keay, © MCA Chicago)

Cadavres exquis - Surrealismus zwischen Demokratie und Männerherrschaft

Dass ihre Kolleginnen es bis heute schwer haben, liegt in der Erzählung der Moderne als Abfolge von Erfindungen und Pioniertaten. Schlossen sich die Gründungsväter des Surrealismus in den frühen 1920er Jahren zusammen und nahmen mit Dalí, Magritte, Alberto Giacometti noch weitere bildende Künstler vor 1930 auf, so stießen die Surrealistinnen erst in der Phase nach dem Zweiten Surrealistischen Manifest dazu. Meist kamen sie als Musen, Modelle, Freundinnen oder Ehefrauen in den Umkreis jener Männer, die die Kunst radikal neu denken wollten. Ihre wichtigsten Werke entstanden meist erst ab den 1940er Jahren.

Nur im seltenen Fall von Valentine Hugo (1887–1968) begeisterte sich eine bereits ausgebildete, reife Malerin schon 1926 für den Surrealismus. Die Ausstellung in der Schirn zeigt eine Reihe von cadavres exquis – gemeinschaftlich geschaffene Zeichnungen, die das Unbewusste hervorholen sollen, an denen Künstlerinnen und Künstler Seite an Seite arbeiteten. Erst um und nach 1930 stießen weitere junge Künstlerinnen wie Lee Miller, Meret Oppenheim, Dora Maar, Leonora Carrington, um nur einige zu nennen, zu den Surrealisten. Sie stellten gemeinsam aus, arbeiteten an Publikationen und überraschten ihre älteren und bereits arrivierten Kollegen, wenn sie selbst so erfolgreich wurden wie Oppenheim.

- Bridget Tichenor, Die Surrealisten (oder Die Spezialisten), 1956, Öl/Mazonit, 40 x 30,2 cm /Privatsammlung Mexico, © Bridget Tichenor)

- Jacqueline Lamba, André Breton, Yves Tanguy, Cadavre exquis, 1938, Collage auf Papier (Privatsammlung, Courtesy of the Mayor Gallery, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

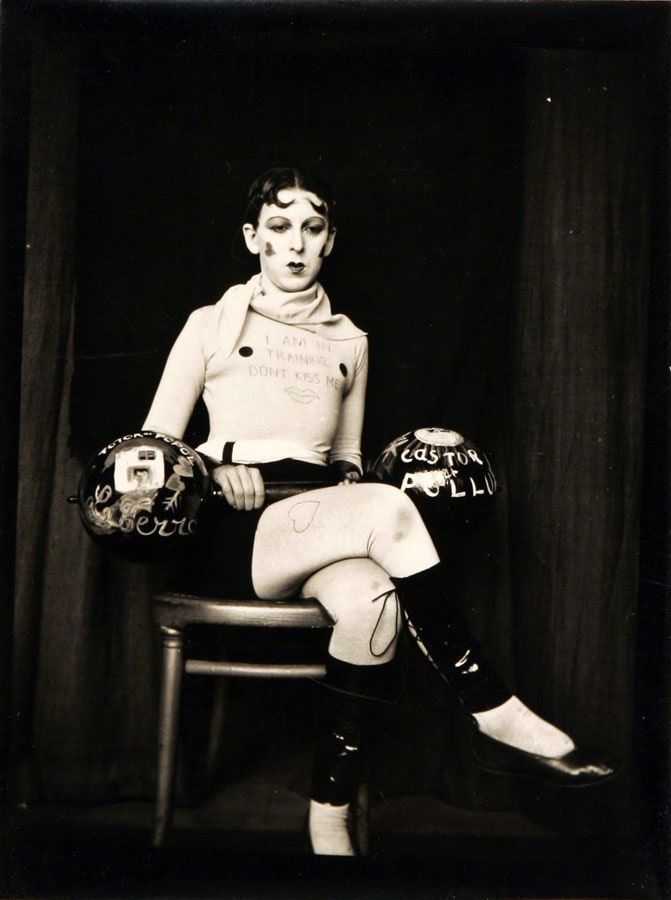

Surrealistinnen befragen ihre Körper

Der größte Unterschied zwischen der Kunst der Surrealistinnen und jener der Surrealisten ist, wie die Ausstellung in Frankfurt zeigt, der Umgang mit dem weiblichen Körper als Sujet. Das Begehren stand bei den Surrealisten an erster Stelle, weshalb sie sich mit den Texten von Sigmund Freud und Marquis de Sade auseinandersetzten. Die Surrealistinnen hingegen stellten ihre Identität auf den Prüfstand. Besondere Aufmerksamkeit erhält in diesem Zusammenhang Claude Cahun. Als jüdische, lesbische Frau sah sie sich in der heteronormativen Gesellschaft mit einer dreifachen Ausgrenzung konfrontiert. Dem begegnete sie mit inszenierten Selbstporträts, in denen sie Rollenbilder persiflierte, überzeichnete und als konstruiert offenlegte. Erst 1932 stieß sie zur Gruppe rund um André Breton dazu und zählte zu seinen treuesten Anhängerinnen (auch im intellektuellen Kampf gegen die Einschränkung der Kunst und deren Einsatz als Propagandamedium im Sozialistischen Realismus).

- Claude Cahun, Selbstporträt (I am in Training… Don’t Kiss Me), um 1927, Vintage-Silbergelatineabzug, 11,7 x 8,9 cm (Privatsammlung, © Claude Cahun)

- Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940 (Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin) Foto: © Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin, Werk: © Banco de México, Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México, D.F./VBK, Wien, 2025).

Den sexualisierten männlichen Körper thematisierte hingegen Leonor Fini, die in ihren Bildern schlafende Jünglinge dem voyeuristischen Blick freigab. Unter den Surrealistinnen bildet Fini allerdings die Ausnahme. Wenn die Belgierin Jane Graverol in „L’Esprit saint [Der Heilige Geist]“ (1965) Magritte zitiert, dann bilden zwei Felsen vor abendlichem Himmel und Vogel im Sturzflug ein Vexierbild eines weiblichen Körpers samt Schambehaarung. Und Ithell Colquhoun lässt in „Tree Anatomy [Anatomie deas Baumes]“ (1942) eine Baum-Vulva doppeldeutig ins Bild wachsen.

- Leonor Fini, Erdgottheit, die den Schlaf eines Jünglings bewacht, 1946, Öl/Lw, 27,9 x 41,3 cm (© Weinstein Gallery, San Francisco and Francis Naumann Gallery, New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

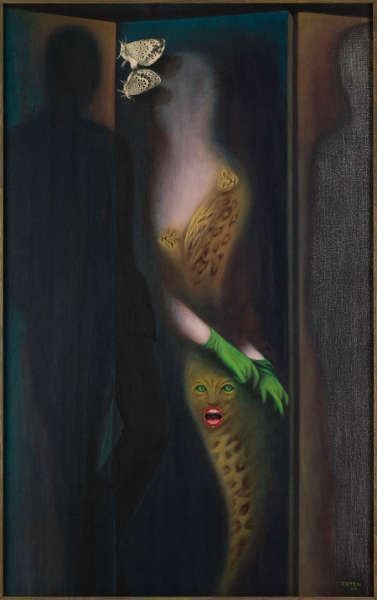

- Toyen, Der Paravent, 1966, Öl/Collage/Lw (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris © The Roger-Viollet Photoagency / VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

- Ithell Colquhoun, Anatomie des Baumes, 1942, Öl/Holz, 57 x 29 cm (The Estate of the late Dr. Jeffrey Sherwin and the Sherwin Family, © Samaritans, Noise Abatement Society & Spire Healthcare)

Surreale Selbstporträts

Das Selbstporträt hingegen stellte für viele ein fruchtbares Motiv in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, der eigenen Position dar. So zeigt sich Leonora Carrington im „Selbstporträt in der Auberge du Cheval d’Aube)“ von 1937/38 mit Löwenmähne vor einer Hyäne sitzend, hinter sich ein monströses Schaukelpferd an der Wand und im Fensterausblick ein galoppierender Schimmel im Hintergrund wissend. Auf die Frage, woher sie ihre Inspiration nähme, antwortete die Künstlerin, dass ihre irische Herkunft wohl dafür verantwortlich sei, obwohl sie das eigentlich selbst nicht glaubte. Zeitlebens verweigerte sich Carrington einer einfachen Lesart ihrer Bilder in kunsthistorisch konstruierter Abfolge von Einflüssen und Auswirkungen.

Mindestens genauso geheimnisvoll sind die Frauenfiguren der tschechischen Malerin Toyen, alias Marie Čerminova. Ihre Werke stehen stellvertretend für die Verbindung von Tier und Mensch (oder besser Frau) in den Werken der Surrealistinnen. Dahinter stehen Vorstellungen von Göttinnen, mythischen Wesen, Mischwesen (bei Freud verkürzt Symbole von verdrängten Gefühlen) und Totemtieren. Edith Rimmington lässt gar zwei Griechinnen auftreten, von denen eine zur Frau-Eule, zur Palla Athene mutiert.

Surrealistinnen in Frankfurt

Die hier angeschnittene thematische, biografische und stilistische Vielfalt wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität weiblicher Kreativität im Rahmen des Surrealismus – und macht es gleichzeitig ungemein spannend. Die Schirn Kunsthalle Frankfurt konzentriert sich auf die frühen Werke von insgesamt 34 Künstlerinnen aus elf Ländern. Den Abschluss bilden die Künstlerinnen Unica Zürn und Louise Bourgeois. Zürn kam erst 1953 nach Paris und schuf dort automatische Zeichnungen. Bourgeois wandte sich bewusst von André Breton ab und definierte sich selbst als amerikanische Künstlerin der Gegenwart, während der Surrealismus für sie bereits abgeschlossen war. Dass sie dem Surrealismus und seinen Vertreterinnen dennoch viel verdankte, sie an dieser Stelle nur kurz erwähnt. Das Aufarbeiten ihrer traumatischen Kindheit in einer Psychoanalyse und in sublimierter Form in Kunstwerken war vor der Kunst-Revolution in Paris so kaum denkbar. Das surreale Objekt bildet gleichsam den Humus für die enigmatischen, erotischen, albtraumhaften Kompositionen Bourgeois'.

Mit rund 260 beeindruckenden Gemälden, Papierarbeiten, Skulpturen, Fotografien und Filmen von 34 internationalen Künstlerinnen bildet die Ausstellung ein vielfältiges stilistisches und inhaltliches Spektrum ab. Neben berühmten Frauen wie Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Claude Cahun, Lee Miller oder Meret Oppenheim sind zahlreiche unbekannte, aufregende, erst in jüngster Zeit wiederentdeckte Persönlichkeiten wie Alice Rahon oder Kay Sage, Toyan, Dora Maar, Leonore Carrington aus mehr als drei Jahrzehnten surrealistischer Kunst zu entdecken.

Im Anschluss ist die Ausstellung im Louisiana Museum of Modern Art, Dänemark, zu sehen.

Kuratiert von Ingrid Pfeiffer.

Fantastische Frauen - surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo: Ausstellungskatalog

Ingrid Pfeiffer (Hg.)

mit Beiträgen von P. Allmer, T. Arcq, K. Degel, H. Eipeldauer, A. Görgen -Lammers, R. Herlemann, K. Hille, S. Levy, A. Mahon, C. Meyer-Thoss, L. Neve, I. Pfeiffer, G. Weisz Carrington

Deutsche & englische Ausgabe

420 Seiten, 350 Abbildungen in Farbe

24 × 29 cm, gebunden

ISBN 978-3-7774-3413-1 (dt.)

ISBN 978-3-7774-3414-8 (engl.)

HIRMER VERLAG

Schirn. Künstlerinnen des Surrealismus: Werke

- Dora Maar, 29 Rue d'Astorg, 1936, Photomontage, Silbergelatineabzug (Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso 1979, MP3623)

- Leonora Carrington, Selbstbildnis in der Auberge du Cheval d'Aube, 1937/38, Öl auf Leinwand (The Metropolitan Museum of Art, New York)

- Jacqueline Lamba, André Breton, Yves Tanguy, Cadavre exquis, 1938, Collage auf Papier (Privatsammlung, Courtesy of the Mayor Gallery)

- Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940, Öl/Lw/Holz, (Collection of Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, Nickolas Muray Collection of Modern Mexican Art)

- Kay Sage, Zum vereinbarten Zeitpunkt, 1942, Öl/Lw (Newark Museum of Art, Bequest of Kay Sage Tanguy, 1964)

- Dorothea Tanning, Spannung, 1942, Öl/Lw (Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch, Berlin)

- Ithell Colquhoun, Anatomie des Baumes, 1942, Öl/Holz, 57 x 29 cm (The Estate of the late Dr. Jeffrey Sherwin and the Sherwin Family)

- Leonor Fini, Erdgottheit, die den Schlaf eines Jünglings bewacht, 1946, Öl/Lw, 27,9 x 41,3 cm (© Weinstein Gallery, San Francisco and Francis Naumann Gallery, New York)

- Frida Kahlo, The little Deer, 1946, Öl/Masonit, 22.5 x 30.3 cm (Privatbesitz)

- Leonora Carrington, Portrait of the late Mrs. Partridge [Porträt der verstorbenen Mrs Partridge], 1947, Öl/Holz, 100.3 x 69.9 cm (Privatbesitz)

- Bridget Tichenor, Die Surrealisten (oder Die Spezialisten), 1956, Öl/Mazonit, 40 x 30,2 cm (Privatsammlung Mexico)

- Meret Oppenheim, Urzeit-Venus, 1962 (1933), bemalte Terracotta, glasiertes Stroh, 64 x 26,5 x 20 cm (Kunstmuseum Solothurn)

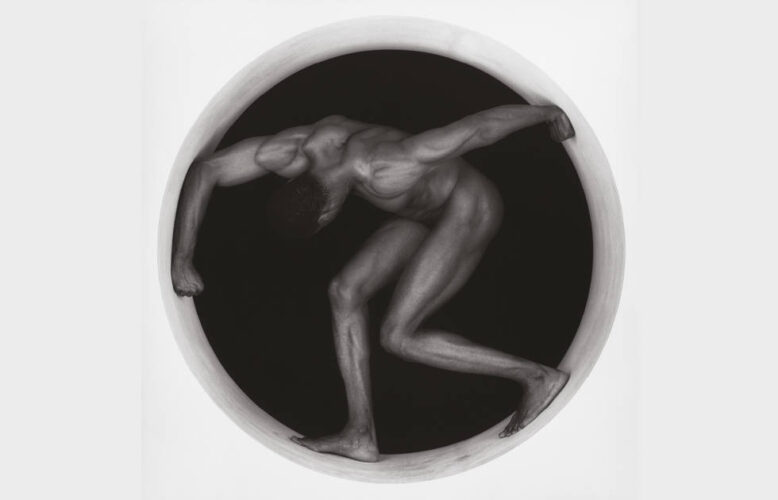

- Louise Bourgeois, Torso, Selbstbildnis, 1963–64, Bronze, weiß bemalt, Wandarbeit, 62,9 x 40,6 x 20 cm (The Easton Foundation)

- Toyen, Der Paravent, 1966, Öl/Collage/Lw (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris)

Beiträge zum Surrealismus

Aktuelle Ausstellungen

Die Schirn Kunsthalle räumt auf mit dem Diktum, dass der Surrealismus eine rein „männliche“ Kunstströmung gewesen sei. Kuratorin Ingrid Pfeiffer gelingt es, eine spannende Gruppe von 34 berühmte und weniger bekannten Künstlerinnen aus Europa und Mexiko zusammenzuführen, die erstaunliche surreale Werke geschaffen haben. Meist erst in der zweiten Generation, häufig als Freundinnen, Modelle oder Ehefrauen ab 1930 zur Bewegung gestoßen, entwickelten sie Gegenentwürfe zu dem mit Gewalt und Zerstörung verbundenen Frauenbild ihrer männlichen Kollegen.

Fantastische Frauen

Künstlerinnen des Surrealismus von Frida Kahlo bis Dorothea Tanning

Deutschland / Frankfurt a. M.: Schirn Kunsthalle

13.2. – 24.5.2020

Künstlerinnen des Surrealismus: Frida Kahlo war nur eine von ihnen

Surrealismus von Künstlerinnen kann traumverloren, autobiografisch, erotisch sein oder ins Mystische umschlagen. Die berühmteste Vertreterin ist zweifellos Frida Kahlo – auch wenn sich die Mexikanerin nicht als Surrealistin ansprechen lassen wollte. Trotz zahlreicher Widerstände gelang es ihr wie auch ihren Mitstreiterinnen, die weibliche Seite des Surrealismus auszuformen. Endlich wird dieser Schatz weiblichen Kunstschaffens seit den 1920er Jahren präsentiert und international gewürdigt.

Während die Durrealisten Salvador Dalí, René Magritte oder Max Ernst zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehören, hat es von den Surrealistinnen nur Frida Kahlo zu ebensolchem Ruhm gebracht. Seit den 1980er Jahren wiederentdeckt, wurde Kahlo zur Ikone (auch zur Modeikone). Bereits André Breton stellte ihre Werke in Paris aus, und dennoch wollte sich die Mexikanerin nie als Surrealistin bezeichnen lassen. Viel zu sehr lag ihr an ihrer Eigenständigkeit. Das verbindet die legendäre Malerin, die ihr Leben zur Grundlage ihrer Kunst machte, während die Surrealisten von Träumen, dem Unbewussten und schlussendlich dem begehrten, sexualisierten Frauenkörper sprachen, schrieben und malten.

- Frida Kahlo, The little Deer, 1946, Öl/Masonit, 22.5 x 30.3 cm (Privatbesitz © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museum Trust / VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: Nathan Keay, © MCA Chicago)

Cadavres exquis – Surrealismus zwischen Demokratie und Männerherrschaft

Dass ihre Kolleginnen es bis heute schwer haben, liegt in der Erzählung der Moderne als Abfolge von Erfindungen und Pioniertaten. Schlossen sich die Gründungsväter des Surrealismus in den frühen 1920er Jahren zusammen und nahmen mit Dalí, Magritte, Alberto Giacometti noch weitere bildende Künstler vor 1930 auf, so stießen die Surrealistinnen erst in der Phase nach dem Zweiten Surrealistischen Manifest dazu. Meist kamen sie als Musen, Modelle, Freundinnen oder Ehefrauen in den Umkreis jener Männer, die die Kunst radikal neu denken wollten. Ihre wichtigsten Werke entstanden meist erst ab den 1940er Jahren.

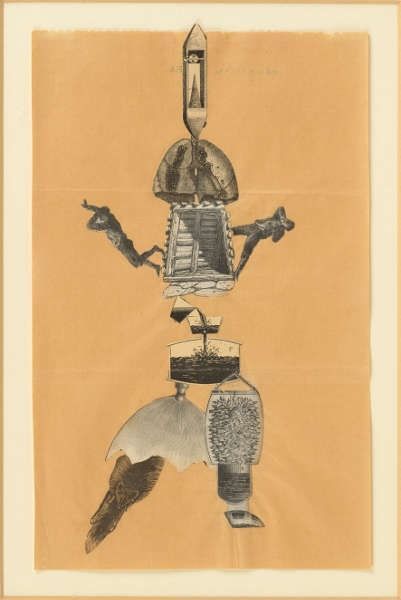

Nur im seltenen Fall von Valentine Hugo (1887–1968) begeisterte sich eine bereits ausgebildete, reife Malerin schon 1926 für den Surrealismus. Die Ausstellung in der Schirn zeigt eine Reihe von cadavres exquis – gemeinschaftlich geschaffene Zeichnungen, die das Unbewusste hervorholen sollen, an denen Künstlerinnen und Künstler Seite an Seite arbeiteten. Erst um und nach 1930 stießen weitere junge Künstlerinnen zu den Surrealisten, darunter Lee Miller, Meret Oppenheim, Dora Maar, Leonora Carrington, Kay Sage, um nur einige zu nennen. Sie stellten gemeinsam aus, arbeiteten an Publikationen und überraschten ihre älteren und bereits arrivierten Kollegen, wenn sie selbst so erfolgreich wurden wie Oppenheim.

- Bridget Tichenor, Die Surrealisten (oder Die Spezialisten), 1956, Öl/Mazonit, 40 x 30,2 cm /Privatsammlung Mexico, © Bridget Tichenor)

- Jacqueline Lamba, André Breton, Yves Tanguy, Cadavre exquis, 1938, Collage auf Papier (Privatsammlung, Courtesy of the Mayor Gallery, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

Surrealistinnen befragen ihre Körper

Der größte Unterschied zwischen der Kunst der Surrealistinnen und jener der Surrealisten ist, wie die Ausstellung in Frankfurt zeigt, der Umgang mit dem weiblichen Körper als Sujet. Das Begehren stand bei den Surrealisten an erster Stelle, weshalb sie sich mit den Texten von Sigmund Freud und Marquis de Sade auseinandersetzten. Die Surrealistinnen hingegen stellten ihre Identität auf den Prüfstand. Besondere Aufmerksamkeit erhält in diesem Zusammenhang Claude Cahun. Als jüdische, lesbische Frau sah sie sich in der heteronormativen Gesellschaft mit einer dreifachen Ausgrenzung konfrontiert. Dem begegnete sie mit inszenierten Selbstporträts, in denen sie Rollenbilder persiflierte, überzeichnete und als konstruiert offenlegte. Erst 1932 stieß sie zur Gruppe rund um André Breton dazu und zählte zu seinen treuesten Anhängerinnen (auch im intellektuellen Kampf gegen die Einschränkung der Kunst und deren Einsatz als Propagandamedium im Sozialistischen Realismus).

- Claude Cahun, Selbstporträt (I am in Training… Don’t Kiss Me), um 1927, Vintage-Silbergelatineabzug, 11,7 x 8,9 cm (Privatsammlung, © Claude Cahun)

- Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940 (Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin) Foto: © Nickolas Muray Collection, Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin, Werk: © Banco de México, Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México, D.F./VBK, Wien, 2025).

Den sexualisierten männlichen Körper thematisierte hingegen Leonor Fini, die in ihren Bildern schlafende Jünglinge dem voyeuristischen Blick freigab. Unter den Surrealistinnen bildet Fini allerdings die Ausnahme. Wenn die Belgierin Jane Graverol in „L’Esprit saint [Der Heilige Geist]“ (1965) Magritte zitiert, dann bilden zwei Felsen vor abendlichem Himmel und Vogel im Sturzflug ein Vexierbild eines weiblichen Körpers samt Schambehaarung. Und Ithell Colquhoun lässt in „Tree Anatomy [Anatomie deas Baumes]“ (1942) eine Baum-Vulva doppeldeutig ins Bild wachsen.

- Leonor Fini, Erdgottheit, die den Schlaf eines Jünglings bewacht, 1946, Öl/Lw, 27,9 x 41,3 cm (© Weinstein Gallery, San Francisco and Francis Naumann Gallery, New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

- Toyen, Der Paravent, 1966, Öl/Collage/Lw (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris © The Roger-Viollet Photoagency / VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

- Ithell Colquhoun, Anatomie des Baumes, 1942, Öl/Holz, 57 x 29 cm (The Estate of the late Dr. Jeffrey Sherwin and the Sherwin Family, © Samaritans, Noise Abatement Society & Spire Healthcare)

Surreale Selbstporträts

Das Selbstporträt hingegen stellte für viele ein fruchtbares Motiv in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, der eigenen Position dar. So zeigt sich Leonora Carrington im „Selbstporträt in der Auberge du Cheval d’Aube)“ von 1937/38 mit Löwenmähne vor einer Hyäne sitzend, hinter sich ein monströses Schaukelpferd an der Wand und im Fensterausblick ein galoppierender Schimmel im Hintergrund wissend. Auf die Frage, woher sie ihre Inspiration nähme, antwortete die Künstlerin, dass ihre irische Herkunft wohl dafür verantwortlich sei, obwohl sie das eigentlich selbst nicht glaubte. Zeitlebens verweigerte sich Carrington einer einfachen Lesart ihrer Bilder in kunsthistorisch konstruierter Abfolge von Einflüssen und Auswirkungen.

Mindestens genauso geheimnisvoll sind die Frauenfiguren der tschechischen Malerin Toyen, alias Marie Čerminova. Ihre Werke stehen stellvertretend für die Verbindung von Tier und Mensch (oder besser Frau) in den Werken der Surrealistinnen. Dahinter stehen Vorstellungen von Göttinnen, mythischen Wesen, Mischwesen (bei Freud verkürzt Symbole von verdrängten Gefühlen) und Totemtieren. Edith Rimmington lässt gar zwei Griechinnen auftreten, von denen eine zur Frau-Eule, zur Palla Athene mutiert.

Surrealistinnen in Frankfurt

Die hier angeschnittene thematische, biografische und stilistische Vielfalt wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität weiblicher Kreativität im Rahmen des Surrealismus – und macht es gleichzeitig ungemein spannend. Die Schirn Kunsthalle Frankfurt konzentriert sich auf die frühen Werke von insgesamt 34 Künstlerinnen aus elf Ländern. Den Abschluss bilden die Künstlerinnen Unica Zürn und Louise Bourgeois. Zürn kam erst 1953 nach Paris und schuf dort automatische Zeichnungen. Bourgeois wandte sich bewusst von André Breton ab und definierte sich selbst als amerikanische Künstlerin der Gegenwart, während der Surrealismus für sie bereits abgeschlossen war. Dass sie dem Surrealismus und seinen Vertreterinnen dennoch viel verdankte, sie an dieser Stelle nur kurz erwähnt. Das Aufarbeiten ihrer traumatischen Kindheit in einer Psychoanalyse und in sublimierter Form in Kunstwerken war vor der Kunst-Revolution in Paris so kaum denkbar. Das surreale Objekt bildet gleichsam den Humus für die enigmatischen, erotischen, albtraumhaften Kompositionen Bourgeois‘.

Mit rund 260 beeindruckenden Gemälden, Papierarbeiten, Skulpturen, Fotografien und Filmen von 34 internationalen Künstlerinnen bildet die Ausstellung ein vielfältiges stilistisches und inhaltliches Spektrum ab. Neben berühmten Frauen wie Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Claude Cahun, Lee Miller oder Meret Oppenheim sind zahlreiche unbekannte, aufregende, erst in jüngster Zeit wiederentdeckte Persönlichkeiten wie Alice Rahon oder Kay Sage, Toyan, Dora Maar, Leonore Carrington aus mehr als drei Jahrzehnten surrealistischer Kunst zu entdecken.

Im Anschluss ist die Ausstellung im Louisiana Museum of Modern Art, Dänemark, zu sehen.

Kuratiert von Ingrid Pfeiffer.

Fantastische Frauen – surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo: Ausstellungskatalog

Ingrid Pfeiffer (Hg.)

mit Beiträgen von P. Allmer, T. Arcq, K. Degel, H. Eipeldauer, A. Görgen -Lammers, R. Herlemann, K. Hille, S. Levy, A. Mahon, C. Meyer-Thoss, L. Neve, I. Pfeiffer, G. Weisz Carrington

Deutsche & englische Ausgabe

420 Seiten, 350 Abbildungen in Farbe

24 × 29 cm, gebunden

ISBN 978-3-7774-3413-1 (dt.)

ISBN 978-3-7774-3414-8 (engl.)

HIRMER VERLAG

Schirn. Künstlerinnen des Surrealismus: Werke

- Dora Maar, 29 Rue d’Astorg, 1936, Photomontage, Silbergelatineabzug (Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso 1979, MP3623)

- Leonora Carrington, Selbstbildnis in der Auberge du Cheval d’Aube, 1937/38, Öl auf Leinwand (The Metropolitan Museum of Art, New York)

- Jacqueline Lamba, André Breton, Yves Tanguy, Cadavre exquis, 1938, Collage auf Papier (Privatsammlung, Courtesy of the Mayor Gallery)

- Frida Kahlo, Selbstbildnis mit Dornenhalsband, 1940, Öl/Lw/Holz, (Collection of Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, Nickolas Muray Collection of Modern Mexican Art)

- Kay Sage, Zum vereinbarten Zeitpunkt, 1942, Öl/Lw (Newark Museum of Art, Bequest of Kay Sage Tanguy, 1964)

- Dorothea Tanning, Spannung, 1942, Öl/Lw (Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch, Berlin)

- Ithell Colquhoun, Anatomie des Baumes, 1942, Öl/Holz, 57 x 29 cm (The Estate of the late Dr. Jeffrey Sherwin and the Sherwin Family)

- Leonor Fini, Erdgottheit, die den Schlaf eines Jünglings bewacht, 1946, Öl/Lw, 27,9 x 41,3 cm (© Weinstein Gallery, San Francisco and Francis Naumann Gallery, New York)

- Frida Kahlo, The little Deer, 1946, Öl/Masonit, 22.5 x 30.3 cm (Privatbesitz)

- Leonora Carrington, Portrait of the late Mrs. Partridge [Porträt der verstorbenen Mrs Partridge], 1947, Öl/Holz, 100.3 x 69.9 cm (Privatbesitz)

- Bridget Tichenor, Die Surrealisten (oder Die Spezialisten), 1956, Öl/Mazonit, 40 x 30,2 cm (Privatsammlung Mexico)

- Meret Oppenheim, Urzeit-Venus, 1962 (1933), bemalte Terracotta, glasiertes Stroh, 64 x 26,5 x 20 cm (Kunstmuseum Solothurn)

- Louise Bourgeois, Torso, Selbstbildnis, 1963–64, Bronze, weiß bemalt, Wandarbeit, 62,9 x 40,6 x 20 cm (The Easton Foundation)

- Toyen, Der Paravent, 1966, Öl/Collage/Lw (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris)

Schirn. Künstlerinnen des Surrealismus: Bilder

- Frida Kahlo, The little Deer, 1946, Öl/Masonit, 22.5 x 30.3 cm (Privatbesitz)

- Leonora Carrington, Portrait of the late Mrs. Partridge [Porträt der verstorbenen Mrs Partridge], 1947, Öl/Holz, 100.3 x 69.9 cm (Privatbesitz)

![Leonor Fini, Dans la tour [Im Turm (Selbstporträt mit Constantin Jelenski)], Detail, 1952, 91 x 64,3 cm (Palazzo Reale, Mailand)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Leonor-Fini-Dans-la-tour-Detail-778x500.jpg)