Salvador Dalí

Wer war Salvador Dalí?

Salvador Dalí (Figueres 11.5.1904-23.1.1989 Figueres) war ein spanischer Maler des Surrealismus, der ab Ende der 1920er Jahre mit stuppender, an den Alten Meistern geschulter Technik und visionären Themen Künstler wie Publikum zu überzeugen wusste. Bereits Mitte der 1930er Jahre zählte er zu den berühmtesten Künstlern der Welt, womit er den Durchbruch des Surrealismus in Amerika beförderte.

Hier findest du die wichtigsten → Dalí: Ausstellungen 2024

Kindheit

Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech wurde am 11. Mai 1904 als zweiter Sohn des Notars Salvador Dalí Cusí (1872–1952) und Felipa Domènech Ferrés (1874–1921) in Figueres, Katalonien, geboren. Er wurde nach seinem älteren Bruder benannt (12.10.1901–1.8.1903), der neun Monate und elf Tage vor seiner Geburt gestorben war. Dadurch wurde Salvador Dalí zum ältesten (überlebenden) Sohn seiner Eltern. Schon früh zeigte er ein außergewöhnliches Zeichentalent.

Im Jahr 1908 wurde Dalí’s Schwester Ana María (Januar 1908–1989) geboren. Der kleine Salvador nahm Besitz vom Dachboden des Hauses, dem „Waschzimmer“, zu dem die Schwester keinen Zutritt hatte; er war dort oben in seiner Phantasie „Weltenherrscher“ und malte Bilder auf die Deckel von Hutschachteln. Dalís Vater war ein Freidenker, weshalb er seinen Sohn nicht in eine katholische Schule schickte, sondern auf die Escuela Pública de Párvulo (öffentliche Schule) in Figueres. Sein erster Lehrer war Esteban Trayter. Zuhause sprach Dalí Katalanisch.

Schulbesuch

Von 1910 bis 1914 besuchte Dalí eine öffentliche Schule. Da die Schulausbildung an der öffentlichen Schule sich als nicht erfolgversprechend herausstellte, schrieb Salvador seinen Sohn spanisch-französischen Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción ein, die 1909 von den Englischen Brüdern eröffnet worden war. Salvador Dalí lernte an der Schule fließend Französisch; diese Sprache wählte er zu seiner Kultursprache. In den sechs Jahren, die Salvador das Colegio besuchte, brillierte er als Schüler nicht – genauer wiederholte er die erste Klasse vier und die zweite Klasse zwei Mal.

Der Sechsjährige soll stundenlang einem Nachbarn, dem Hobbymaler Juan Salleras, beim Malen zugeschaut haben (1910). Vermutlich stammt sein frühestes Ölgemälde, „Landschaft (Ansicht der Umgebung)“, aus dieser Phase.

Anfang Juli 1912 zog die Familie Dalí nach Calle Monturiol, Nr. 12, in Figueres. Vermutlich begann Salvador Dalí ein Jahr später Kunstbücher zu lesen, genauer die Gowan’s Art Book Serie. Drei Bände sind heute noch im Centre d’Estudis Dalínians der Fundació Gala-Salvador Dalí: Ingres von 1913, De Hooch und Vermeer von 1911 und Boucher von 1911.

Salvador Dalí verbrachte den Sommer 1916 in El Molí de la Torre, das der Familie Pichot gehörte. Der Maler Ramón Pichot (1871–1925) besaß eine Sammlung des französischen Impressionismus, die Salvador entdeckte. Pichót selbst war Anhänger der katalanischen Moderne und des Symbolismus. Zu seinen Freunden zählte Ramón Casas (1866-1932) und Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931), Pablo Picasso in Paris.

Da Dalí vier Jahre die Unterstufe besucht hatte, wechselte er an das Instituto de Figueres. Die Nachmittage verbrachte er im Marist Brother’s College. An der Escuela Municipal de Dibujo nahm er Unterricht bei dem Zeichner, Druckgrafiker und Maler Prof. Juan Núñez (1877–1963). Núñez unterrichtete Kunst an der Escuela Municipal de Dibujo. Salvador Dalí begann Geschichten für seine Schwester zu zeichnen, wenn diese krank war. Deshalb organisierte Salvador Dalí Cusí zuhause eine Ausstellung mit den Kohlezeichnungen seines Sohnes (1917).

Nach dem Kriegsende 1918 schloss Dalí sich einer Gruppe von Anarchisten an und setzte auf die Entwicklung einer marxistischen Revolution. Das populäre katalanische Magazin „En Patufet“ veröffentlichte eine von Salvadors Zeichnungen. Bereits 1919 nahm Dalí an einer Gruppenausstellung in den Salons der Societat de Concerts im Stadttheater von Figueras teil (später: Theatre-Museu Dalí); seine Bilder wurden von Kritikern besprochen (u.a. lobte ihn Puvis im Emordà Federal, 11.1.1919). Er stellte gemeinsam mit Josep Bonaterra Gras und Josep Montoriol Puig teil. Ein Freund des Vaters, Joaquim Cusí, kaufte zwei der ausgestellten Gemälde – Salvador Dalís erster Verkauf.

Gleichzeitig veröffentlichte der erst 15-jährige Dalí im Magazin „Studium“ mehrere Artikel über die großen Meister der Malerei, die er bewunderte, sowie „Quand les Bruits s’endorment“, Gedichte. Er schrieb im akademischen Stil über Goya (Januar), El Greco (Februar), Dürer (März), Leonardo da Vinci (April), Michelangelo Buonarroti (Mai) und Diego Velázquez (Juni). Im Magazin „El sanyó Pancraci“ publizierte er ein imaginäres Bildnis seines Charakters. Dalí begann, Tagebuch zu schreiben, das 1994 unter dem Titel „Un diari, 1919–1920: les merves impressions i records íntims [Meine persönlichen Eindrücke und Erinnerungen]“ veröffentlicht wurde.

Noch im Jahr 1920 sah sich Salvador Dalí selbst als Maler des Impressionismus, was er in Briefen an seinen Onkel Anselm Domènech reflektierte. Zu seinen „Helden“ im Pantheon zählte er Edouard Manet, Edgar Degas und Pierre-Auguste Renoir. Dalí begann den Roman „Tardes d’estiu [Sommerabende]“ zu schreiben. Sein Vater stellte ihn ein Ultimatum und forderte von ihm, nach Madrid umzuziehen, an der Königlichen Akademie der schönen Künste San Fernando Kunst zu studieren und Lehrer zu werden. Dalí nahm an. Den Sommer verbrachte er in Cadaqués, da sein Vater von dort stammte und die Freundschaft mit der Familie Pichot ihn darin bestärkte. Er widmete sich im Sommer ganz der Malerei und träumte im Herbst, nach Cadaqués zurückkehren zu können.

Dalí und Joan Subias entwarfen den Wagen der hl. drei Könige für das Figueres Festival (6.1.1921), dem der Tod der Mutter am 6. Februar rasch folgte. Entwurf für die Plakate der Feierlichkeiten für das hl. Kreuz in Figueres. Dalís Zeichnung „Sardana der Hexen“ wurde in einer Sonderausgabe von „Empordà Federal dedicated“ veröffentlicht (15.10.). Zudem gründete er mit Freunden die sozialistische Gruppe „Renovació Social“.

Salvador Dalí nahm 1922 mit acht Bildern am „Concurs-exposició d’obres d’art originals d’estudiants” der Associació Catalana d’Estudiants, einem Ausstellungswettbewerb für Originalwerke von Studenten der Katalanischen Studierendenvereinigung, in den Galerien Dalmau in Barcelona teil. Für sein Werk „Markt“ erhielt er den Preis des Rektors; er war mit weiteren sieben Gemälden vertreten. Die Ausstellung wurde in der Presse intensiv diskutiert. Dalí schloss seine Schullaufbahn am Instituto Técnico von Figueres mit guten Noten ab. Im Mai entwarf er wieder die Plakate für die Feierlichkeiten anlässlich des hl. Kreuz Festivals in Figueres. Dalí stellte im Juli 14 Werke in der „Exposició d’artistes empordanesos“ im Salón de l’Orféo von Figueres aus.

Akademische Ausbildung

Im September 1922 wurde Salvador Dalí an der Escuela Especial de Pintura, der Kunstakademie San Fernando, in Madrid aufgenommen. Er erlernte die altmeisterlichen Techniken und besuchte den Prado (v.a. Velázquez), der Unterricht desillusionierte Dalí jedoch bald. Er wohnte in dem Studentenwohnheim Residencia de Estudiantes, wo er sich mit dem Dichter Federico García Lorca und dem Regisseur Luis Buñuel, Pedro Garfias, Eugenio Montes und Pepín Bello anfreundete. Mit Federico García Lorca teilte er zeitweise das Zimmer und baute eine enge Freundschaft auf, die bis 1928 andauerte. Einer sexuellen Beziehung entzog sich Dalí. Vermutlich sah Dalí in dieser Phase zum ersten Mal Bildes des Kubismus in einem Buch und im französischen Kunstmagazin „Esprit nouveau“. Das Notizbuch, das er in dieser Zeit führt, ist eine bedeutende Quelle zur frühen Entwicklung seiner Kunst.

Tod seiner Großmutter mütterlicherseits, Maria Anna Ferrés (9.10.1922). Dalís Vater heiratete Catalina Domènech Ferrés, seine Schwägerin (22.12.). Am 30. Dezember kündigte die Lokalpresse in Figueres an, dass Salvador Dalí als Juror über die schönsten Wägen und Kinderlaternen mitentscheiden würde. Am 16. Februar 1923 wurde ein Kohleporträt von Ramon Muntaner von Dalí in der Biblioteca Popular de Figueres aufgestellt.

Der Disziplinarrat der Kunstakademie de San Fernando in Madrid schloss Salvador Dalí im Oktober 1923 für ein Jahr vom Unterricht aus. Am 17. Oktober hatte Dalí im Hof der Akademie protestiert, weil der angesehene Maler Daniel Vázquez Diaz nicht zum Professor für Malerei berufen worden war. Dalí wurde von der Akademieleitung beschuldigt, der Anführer des Protestes gewesen zu sein. Er kehrte nach Figueres zurück. Dort trat er wieder mit seinem alten Zeichenlehrer in Kontakt, Juan Núñez Fernández, von dem er die Druckgrafik (Gravur) erlernen wollte.

Zeichnungen von Dalí wurden in den Zeitschriften „Alfar“ und „España“ publiziert (Januar 1924). Am 21. Mai 1924 wurde Dalí verhaftet und bis 11. Juni ins Gefängnis gebracht. Dahinter stand vermutlich die politische Aktivität seines Vaters, der einen Wahlbetrug angezeigt hatte. Im September 1924 kehrte er nach Madrid und an die Kunstakademie zurück, wo sich Dalí gezwungen sah, eine Klasse zu wiederholen. Er führte ein sorgloses Leben mit seinen Freunden. Im folgenden Jahr Salvador nahm Dalí mit zehn Werken an der „Primera Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos [Ersten Ausstellung der Vereinigung Iberischer Künstler]“ im Palacio de Exposiciones del Retiro in Madrid teil (28.5.–Juni).

Dalís erste Einzelausstellung eröffnete in den Galeries Dalmau in Barcelona (14.–27.11.1925). Er präsentierte siebzehn Gemälde und fünf Zeichnungen. Zu seinen Ehren, und um den großen Erfolg der Ausstellung zu feiern, wurden zwei Bankette zu Ehren von Dalí veranstaltet (21.11. und 5.12.). In dieser Zeit bestimmte die Rezeption verschiedener Stilrichtungen der Moderne sein Schaffen. In den Jahren 1925 und 1926 kehrte er nicht an die Kunstakademie San Fernando zurück. Federico García Lorca verbrachte seine Ferien gemeinsam mit Dalí in Cadaqués.

Sigmund Freud

Dalí erlangte Zugang zu Sigmund Freuds Schriften, die seit 1922 in spanischer Übersetzung bei Editorial Biblioteca Nueva erscheinen. Er interessierte sich ebenso wie Lorca für die histologischen Zeichnungen von Santiago Ramón y Cajal und öffnete sich verstärkt dem Einfluss der Surrealisten, was erste Zeichnungen belegen. Dalí nahm an mehreren Ausstellungen in Madrid und Barcelona teil, darunter jene zur modernen Katalanischen Kunst (ab 16.1.).

Erst am 19. Juli 1938 gelang es Dalí, auf Vermittlung von Stefan Zweig und in Begleitung von Edward James Sigmund Freud in seinem Londoner Exil zu besuchen. Er zeigte ihm das Bild „Metamorphose des Narziss“ (1937) und zeichnete mehrere Porträts von ihm. Zwar zeigte sich Freud nicht angetan von den Theorien des Surrealismus, der hyperrealistischen Malerei Dalís hingegen konnte er doch einiges abgewinnen.

Paris

In Begleitung seiner Tante/Stiefmutter und Schwester reiste Dalí erstmals nach Paris, wo er Pablo Picasso in dessen Atelier traf, den Louvre und das Café de la Rotonde besuchte (11.–28.4.1926). Dalí zeigte Picasso zwei seiner Werke: „Mädchen aus Figueres“ und „Abreise“. Weiters besichtigte er die Wohnungen und Ateliers von Jean-François Millet in Fontainebleau, Versailles und im Louvre. Danach fuhren Dalí und seine Reisebegleiter weiter nach Brüssel, wo sie das Königliche Museum besichtigten.

Ausschluss aus der Akademie

Am 14. Juni war Dalí wieder an der Escuela Especial zurück. Er weigerte sich, in Kunsttheorie eine Prüfung abzulegen, da er den Prüfern fehlende Kompetenz unterstellte, ihn und sein vorbereitetes Werk zu beurteilen. Am 20. Oktober (Juni?) wurde Dalí daher definitiv von der Real Academia de San Fernando ausgeschlossen.

Werke

Im Sommer 1926 kehrte Dalí nach Figueres zurück, wo er sich intensiv der Malerei widmete. In dieser Zeit er begann sich intensiv mit den psychoanalytischen Schriften Sigmund Freuds zu beschäftigen und an seiner Theorie zu „Sant Sebastiá“ zu arbeiten. Illustrationen zu „L’oncle Vicent“. Teilnahme am „I Saló de Tardor“ in Barcelona und an der „Exposició de Modernisme Pictòric Català confrontada amb uns selecció d’obres d’artistes d’avantguarda extrangers“ (16.10.–6.11.). In der internationalen Avantgarde-Ausstellung waren Werke von Robert Delaunay, Raoul Dufy, Albert Gleizes, Francis Picabia, Rafael Barradas, Joan Miró, Manolo Hugué und Ramón Pichot zu sehen.

Salvador Dalís zweite Einzelausstellung in den Galeries Dalmau in Barcelona (31.12.1926–14.1.1927). Nach deren Ende erhielt Salvador Dalí einen Brief von Picassos Kunsthändler Paul Rosenberg, der sich für seine Malerei interessierte. Dalí antwortete jedoch nicht. Er leistete seinen Militärdienst auf der Burg Sant Ferran in Figueres (ab 1.2.). Schuf das Bühnenbild für die Premiere von „La Família d’Arlequí“ im Teatro Íntimo in Barcelona. Mit der Veröffentlichung des Artikels „Sant Sebastià [Heiliger Sebastian]“ am 31. Juli 1927 in „L’Amic de las Arts“, der Lorca gewidmet ist, begann Dalís regelmäßige und umfassende Zusammenarbeit mit der Avantgarde-Zeitschrift „L’Amic de les Arts“ (bis 1929). Den Sommer verbrachte er in Cadaqués, wo ihn Lorca und Regino besuchten.

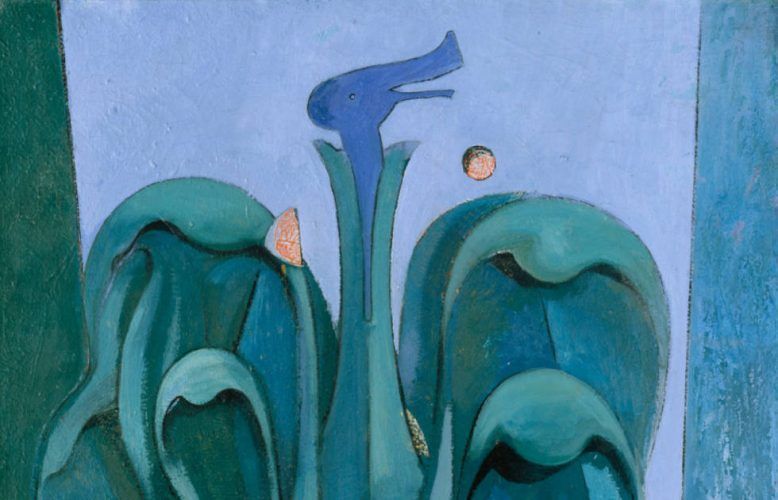

Joan Miró und sein Kunsthändler Pierre Loeb besuchten Salvador Dalí im September 1927 in Figueres. Beide zeigten sich tief beeindruckt von Dalís aktuellen Bildern: „Apparatus und Hand“ sowie „Honig ist süßer als Blut“, Dalís erstem surrealistischen Bild. Wenige Monate später sagte ihm Miró eine glänzende Zukunft in Paris voraus. Teilnahme am zweiten Herbstsalon in der Barcelona Sala Parés Galerie in Barcelona (8.–21.10.).

Salvador Dalí veröffentlichte mit Sebastià Gasch und Lluís Montanyà das Anti-Kunst-Manifest „Manifest Groc [Gelbes Manifest]“ (März 1928), das einen schweren Angriff auf die konventionelle Kunst darstellt, und die Publikation „L’Amic de les arts“ (Sitges, 1926–1929). Im Juni druckten sie den Text „Surréalisme“ ab (Erstpublikation in „Le Centaure“, Januar). Salvador Dalí nahm mit zwei Werken am dritten Herbstsalon in der Sala Parés in Barcelona (6.–28.10.1928) teil; „Zwei Figuren am Strand“, später bekannt als „Unbefriedigte Begieren“, wurden mit Hinweis auf die obszöne Darstellung nicht ausgestellt. Danach nahm Dalí der 27. Internationalen Gemäldeausstellung in Pittsburgh, USA, teil (18.10.–9.12.) und der Winterausstellung in den Galeries Dalmau (22.10.–6.11.) teil. Dalí schuf Anti-Gemälde.

Un Chien andalou - erster Aufenthalt in Paris (1929)

Salvador Dalí reiste 1929 zum zweiten Mal nach Paris und nahm mithilfe von Joan Miró Kontakt zur Gruppe der Surrealisten unter Führung von André Breton auf. Salvador Dalí und Luis Buñuel schrieben im Januar 1929 das Drehbuch von „Un Chien andalou [Der andalusische Hund]“, das in der letzten Ausgabe der Rezension „La Révolution surréaliste“ veröffentlicht wurde. Der Film wurde zwischen 2. und 17. April in Paris gedreht und am 6. Juni im Pariser Studio des Ursulines uraufgeführt, wo er über Joan Miró auf die Surrealisten und die Gruppe um Georges Bataille großen Einfluss hatte.

Letzte Ausgabe von „L’Amic de les Arts“ (31.3.). Dalí hielt sich bis Juni 1929 in Paris auf. Dalí schloss sich der surrealistischen Gruppe an; er veröffentlichte zwischen April und Juni eine Serie von „Dokumentationen“ in „La Publicitat“, einer Tageszeitung in Barcelona. In diesen Artikeln erklärt er die Avantgarde-Tendenzen. Salvador Dalí schloss seine Vertragsverhandlungen mit dem Galeristen Camille Goemans ab (Ende Juli) und begann seine erste Einzelausstellung in Paris vorzubereiten.

Gala

Mehreren Surrealisten, darunter Paul Éluard, Éluards russische Frau Helene (Elena Ivanovna Diakonova), genannt Gala, und ihre Tochter Cécile, René Magritte und seine Frau Georgette, und der Händler Camille Goemans mit seiner Freundin Yvonne, besuchten Dalí während des Sommers im katalonischen Cadaqués (August 1929). Dalí verliebte sich in die zehn Jahre ältere, aus Russland emigrierte Gala. Gala blieb Anfang September in Cadaqués zurück und wurde Dalís lebenslange Gefährtin.

Nachdem Gala Ende September mit zumindest einem Bild von Dalí nach Paris zurückgekehrt war, widmete sich der Maler der Vorbereitung seiner Ausstellung bei Goemans. Er malte dafür: „Porträt von Paul Éluard“, „Accomodation of Desire“ (Metropolitan Museum, New York), „Das düstere Spiel“ und „Der Große Masturbator“ (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid). Vom 6. Oktober bis 3. November nahm er an der Ausstellung „Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik“ im Kunsthaus Zürich teil.

Dalís erste Einzelausstellung in Paris in der Galerie Goemans mit einem Katalogvorwort von Breton (25.11.–5.12.1929). Der Vicomte de Noailles und André Breton erwarben Werke Dalís noch vor der Eröffnung der Ausstellung. Der Maler war bei der Eröffnung nicht anwesend, da er sich gemeinsam mit Gala zwei Tage zuvor in Richtung Barcelona und Sitges aufgemacht hatte. Dalís Worte auf einer Zeichnung „Manchmal spucke ich mit Vergnügen auf das Porträt meiner Mutter“, die er öffentlich ausstellte (!), führten zum Bruch zwischen Dalí und seinem Vater. Die Liebesaffäre empörte Dalís Vater so sehr, dass er ihn aus dem Haus warf und enterbte.

Am 15. Juli 1932 wurde die Scheidung von Gala und Éluard offiziell. Am 30. Januar 1934 folgte die standesamtliche Trauung von Gala und Dalí, die Trauzeugen waren Yves Tanguy und André Gaston. Seine enge Verbundenheit mit seiner Frau und Muse demonstrierte Dalí, indem er eine Zeit lang seine Werke mit „Gala-Dalí“ signierte. Die kirchliche Trauung von Gala und Salvador Dalí fand 1958 statt, sechs Jahre nach Éluards Tod.

L’Âge d’or

Anfang Dezember arbeiteten Bruñuel und Dalí am Filmskript für „L’Âge d’or“. Dalí entschied sich, der Fraktion um Breton anzugehören und brach mit Bataille. Im „Zweiten Surrealistischen Manifest“ (Dezember 1929) wurde Dalí and Buñuels Drehbuch für „Un chien andalou“ veröffentlicht; Abbildungen von „The Accommodations of Desire“ und „Illuminated Pleasures“ (beide 1929).

Salvador Dalí und der Surrealismus

Anfang des Jahres 1930 lebten Dalí und Gala im Hôtel du Château in Carry-le-Rouet (Nähe Marseille), wo er das Gemälde „Der unsichtbare Mann“ begann (bis 1933, unvollendet). Gleichzeitig schrieb er „La Femme visible [Die sichtbare Frau]“, das Ende des Jahres publiziert wurde und Dalís verstreut publizierte Texte zusammenfasste. Unter den wichtigen Beiträgen befindet sich auch „L’âne pourri [Eselskadaver]“, mit dem er die Grundlagen für seine „paranoisch-kritische“ Methode legt. Im März begannen die Dreharbeiten für „L’Âge d’or“. Mit der finanziellen Hilfe des Vicomte de Noailles kaufte Dalí eine Fischerhütte in Port Lligat, wo er ab 1930 jedes Jahr die Monate von Frühling bis Herbst verbrachte. Das Paar erweiterte das Gebäude Raum für Raum (oder: Zelle für Zelle wie einen Organismus).

Eine weitere Möglichkeit der Surrealisten sich gegen Rationalität, Bourgeoisie und eine erstarrte Sexualmoral zu positionieren, war die positive Bewertung von Wahn und Paranoia. Beide wurden als subversive, nicht gesellschaftskonforme Verhaltensweisen gedeutet und vereinnahmt. Vor allem Salvador Dalí entwickelte eine analoge Methode des Zusammenführens wahnhafter Bilder, die auf kritisch interpretierenden Assoziationen beruhten und so irrationale Erkenntnis auslösen sollten: die so genannte „phänomenologisch paranoisch-kritische Methode“. Für sich selbst reklamierte er medienwirksam ein großartiges paranoides Gehirn.

„Ich wandte meine paranoisch-kritische Methode an, um diese Welt zu ergründen. Ich will die verborgenen Kräfte und Gesetze der Dinge erkennen und verstehen, um sie zu beherrschen. Ich habe die geniale Eingebung, dass ich über eine außergewöhnliche Waffe verfüge, um zu Kern der Wirklichkeit vorzudringen: den Mystizismus, das heißt die tiefe Intuition dessen, was ist, die unmittelbare Kommunikation mit dem Ganzen, die absolute Vision durch die Gnade der Wahrheit, durch die Gnade Gotte. Stärker als Zyklontrone und kybernetische Rechner vermag ich, in einem einzigen Augenblick in die Geheimnisse des Realen einzudringen.

Mein die Extase! Rufe ich aus. Die Extase Gottes und des Menschen. Mein die Perfektion, die Schönheit, auf dass ich ihr in die Augen sehe Tod dem Akademismus den bürokratischen Formeln der Kunst, dem dekorativen Plagiat, den schwachsinnigen Verirrungen der afrikanischen Kunst. Mein, heilige Theresia von Avila! ... In diesem Zustand intensiver Prophetie wurde mir klar, dass die bildnerischen Ausdrucksmittel ein für alle Mal und mit der größtmöglichen Perfektion und Wirkung in der Renaissance entwickelt wurden und dass die Dekadenz der modernen Malerei dem Skeptizismus und dem Mangel an Glauben entspringt, den Folgen des mechanistischen Materialismus. Durch die Wiederbelebung des spanischen Mystizismus werde ich, Dalí, mit meinem Werk die Einheit des Universums beweisen, indem ich die Geistigkeit aller Substanz zeige.

Die neuen Vorstellungsbilder werden, selbst wenn sie heftig verdrängt werden, als funktionelle Form des Denkens der freien Neigung des Verlangens folgen. Die tödliche Aktivität dieser neuen Vorstellungsbilder kann […] zum Ruin der Wirklichkeit und zum Besten all dessen beitragen, was uns über alle möglichen niederträchtigen und ekelhaften Ideale, die ästhetischen, humanitären, philosophischen usw., hinweg zu den klaren Quellen der Onanie, des Exhibitionismus, des Verbrechens und der Liebe zurückführt.“1

Im 1930 publizierten Artikel „Der Eselskadaver [L‘ âne pourri]“ stellte er seine Methode noch gleichberechtigt neben die etablierten Formen surrealistischer Kreativitätssteigerung wie die écriture automatique und die Traumberichte. Für den Spanier waren jedoch die „althergebrachten“ Möglichkeiten zu passiv und gleichsam abwartend. Er wollte mit seinen vieldeutigen Vexierspielen „das kreative Potential der Paranoia, des Wahns, der Halluzinationen, Visionen und Delirien für den Interpretations- und Imaginationsprozess, für das Visualisierung und Kreieren von Träumen, Fantasien und Wunschvorstellungen nutzbar“ machen.2

Im Jahr 1930 zählte Salvador Dalí, wie auch André Breton und sogar Pablo Picasso, zu den Bewunderern von Alberto Giacomettis Kunst, er ging zu dessen Ausstellungseröffnungen.

Dalí nahm an der Ausstellung „La Peinture au défi“ [Collagen] teil, organisiert von Louis Aragon, in der Galerie Goemans in Paris (mit Teilnahme von Marcel Duchamp, März). Breton widmete Dalí das „Zweite Manifest des Surrealismus“ und ließ ihn das Cover gestalten. Im Juni traf er im Haus von Vicomet de Noailles‘ Alfred H. Barr, der sich für seine Kunst interessierte und Dalí ermutigte, in die USA zu gehen. Salvador Dalí veröffentlichte den ersten von mehreren Beiträgen zur Zeitschrift „Le Surréalisme au Service de la Révolution“ (SASDLR, 1930–1933) (Juli). In der Zeitschrift „Le Surrealisme au service de la Revolution“ erschien der Aufsatz „L’Âne pourri [Der Eselskadaver]“. Darin legt Dalí seine auf Doppelbildern basierende paranoisch-kritische Methode dar und brachte Surrealismus und Wahnsinn in einen produktiven Zusammenhang.

L’Âge d’Or & Die sichtbare Frau (November – Dezember 1930)

Am 28. November 1930 wurde der Film „L’Âge d’Or“ von Buñuel und Dalí im Studio 28 in Paris vorgestellt (zuvor gab es schon private Vorführungen von Salvador Dalí in Port Lligat, die er gemeinsam mit Gala bewohnte). Gala war nicht nur Dalís Muse, sondern auch seine Managerin, die Ausstellungen organisierte und für den Verkauf seiner Objekte sorgte. Éditions Surréalistes veröffentlicht Dalís erstes Buch, „La Femme visible [Die sichtbare Frau]“ (15.12.): Es hat eine Fotografie von Gala am Frontispiz, eine Radierung und ein Einlegeblatt, Breton und Éluard schrieben das Vorwort.

Surrealistische Hauptwerke

Salvador Dalí veröffentlichte 1931 den Text „Objets surréalistes“. Er hatte im Juni seine erste Einzelausstellung in der Galerie Pierre Colle in Paris mit 27 Werken, wo Dalí vor allem aus den Jahren 1929 bis 1931 präsentierte (3.–15.6.). Darunter befand sich „Die Beständigkeit der Erinnerung“ (1931, MoMA) und „Wilhelm Tell“ (1930) aus der Sammlung André Bretons. Julien Levy, der kurz davorstand, eine Galerie in New York zu eröffnen, kaufte „Die Beständigkeit der Erinnerung“, das erstmals zerfließende Uhren darstellt. Im Juli hielten sich der Maler und Gala in Vernet-les-Bains, Port Lligat und Barcelona auf, wo sich Gala von der Entfernung eines Fibroms erholte. Salvador Dalí nahm im November an der ersten surrealistischen Ausstellung in den USA teil, die im Wadsworth Atheneum in Hartford unter dem Titel „Newer Super-Realism“ stattfand. René Crevels Monografie „Dalí ou l’anti-obscurantisme“ sowie sein eigenes Buch „L’amour et la mémoire [Liebe und Erinnerung]“ erschienen bei Éditions Surréalistes (15.12.).

Mit drei Gemälden nahm Dalí 1931 an der Ausstellung „Surrealism: Paintings, Drawings and Photographs“ in der Julien Levy Gallery teil. Salvador Dalí veröffentlichte das Ergebnis seiner Untersuchungen zum surrealistischen Objekt in der surrealistischen Nummer in „This Quarter“. Er zitiert den Kommentar zu Duchamps „Why Not Sneeze Rose Sélavy?“ aus Bretons Barcelona-Vorlesung „Merkmale der modernen Evolution und woraus sie besteht“ von 1922. Dalí veranstaltete seine zweite Einzelausstellung in der Galerie Pierre Colle (26.5.–17.6.1931), mit der er im Juli seinen Vertrag erneuerte. In seinem Buch „Babaouo“ erläuterte er seine Auffassung von Kino.

Am 15. Juli 1932 wurde die Scheidung von Gala und Éluard offiziell. Das Paar zog in Paris um. Da sie in finanziellen Schwierigkeiten waren, gründeten Gala und Dalí mit Hilfe von Sammlern und Adligen Ende des Jahres die „Zodiac“-Gruppe, um den Maler zu unterstützen.

Dali nahm 1933 an der „Exposition surréaliste“ in der Galerie Pierre Colle teil (7.–18.6.1933); stellte im Anschluss allein bei Colle aus (19.–29.6.1933); weiters stellte er im Salon des Surindépendants aus (Oktober–November 1933). Die Ausstellung wurde als schockierend wahrgenommen und in der französischen Presse diskutiert. Veröffentlichte in der ersten Ausgabe der Zeitschrift „Minotaure“ den Essay „Interprétation paranoïaquecritique de l’image obsédante ‚L’Angélus‘ de Millet [Paranoisch-kritische Interpretation des obsessiven Bildes ‚Das Angelusläuten‘ von Millet]“.

Marcel Duchamp kam im Sommer 1933 nach Cadaqués, wo er fast täglich Dalí und Gala sah. Auf Dalís Bitte hin schrieb Duchamp an Man Ray, um ihm vorzuschlagen, er sollte Barcelonas Jugendstil-Architektur fotografieren, um einen Artikel von Dalí zu illustrieren, der in der nächsten Ausgabe von „Minotaure“ erscheinen sollte. Man Ray fotografierte Dalí in verschiedenen Verkleidungen; in Barcelona nahm er Gaudís La Pedrera und Park Güell auf. Der Artikel erschien unter dem Titel „Von der schaurigen und eßbaren Schönheit, von der Jugendstil-Architektur“ und erneuerte das Interesse an der Kunst der Jahrhundertwende.

Internationaler Durchbruch

Die erste Einzelausstellung Salvador Dalís mit 25 Werken fand 1933 in der Julien Levy Gallery, New York (November–Dezember). Dalí präsentierte u. a. das Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“, das erstmals schmelzende Uhren zeigt und Dalís Bekanntheit in Amerika begründet. Der Künstler beteiligte sich am surrealistischen Buch über Violette Nozière (Dezember).

André Breton warf Salvador Dalí in einem Brief vom 23. Januar 1934 fünf Punkte vor: Antihumanismus, Verteidigung des Neuen und Irrationalen im Phänomen Hitler, sein Plädoyer für die akademische Malerei zu Ungunsten der Moderne, die späte Verteidigung väterlicher Autorität und familiärer Werte und bezüglich des Bildes ultrabewusste Malerei und Streben nach Erfolg. Zwei Tage später wies Dalí die Anschuldigungen zurück. Mit Verweis auf seine Bilder erklärte er, ein Anhänger Hitlers zu sein. Weiters stellte Dalí in der „Exposition du Cinquantenaire“ im Salon des Indépendants des Pariser Grand Palais aus – ungeachtet der Position der übrigen Surrealisten, die beschlossen hatten, nicht an der Ausstellung teilzunehmen. Dies führt beinahe zu seinem Ausschluss aus der von André Breton angeführten Gruppe (5.2.).

1934 war ein Jahr voller hektischer Aktivitäten für Dalí, da er Ausstellungen in Paris, New York, Brüssel, Barcelona (2.–4.10.), London (erste Einzelausstellung in der Zwemmer Gallery, 14.5.–2.6./24.10.–10.11.) und Pittsburgh (18.10.–9.12.) realisierte. Dazu kamen mehrere Vorträge und die Veröffentlichung mit Albert Skira und dem Drucker Roger Lacourière: Dalís Illustrationen zu Comte de Lautréamonts „Les Chants de Maldoror [Gesänge des Maldoror]“ gelten als seine wichtigsten grafischen Arbeiten. Im April stellte Julien Levy Zeichnungen und Radierungen aus dem „Maldoror“ in New York aus (ab 3.4.); in Juni waren sie in Paris in der Librairie des Quatre Chemins zu sehen (13.–25.6.). Das Buch war im Juli vollendet. Dalí stellte auf der „Exposition Minotaure“ im Palais des beaux-arts de Bruxelles, in Brüssel, aus (12.5.–3.6.), organisiert von Skira. Dalís „Wilhelm Tell“ sowie „Face of the Great Masturbator“ wurden hinter einem Samtvorhang präsentiert. Im Juni beteiligte sich Dalí an der Spezialausgabe von „Documents 34“ (Brüssel).

Am 7. November 1934 reisten Salvador Dalí und Gala an Bord der Champlain erstmals gemeinsam in den USA ab, wo er mit 22 Werken eine wichtige Ausstellung in der Galerie von Julien Levy hatte (21.11.–10.12.1934). Picasso finanzierte die Reise durch ein Darlehen, das Dalí nie zurückzahlte. Eine Dalí-Ausstellung ist im Wadsworth Athenaeum in Hartford zu sehen (18.12.1934–7.1.1935). In „Les Nouvelles Couleurs du Sex-Appeal Spectral“ analysierte und verglich Salvador Dalí die Morphologie des Phantoms mit der des Gespenstes – wiederkehrende Bilder in seinen Werken dieser Zeit.

Am 11. Januar 1935 gab Dalí noch eine Vorlesung im Museum of Modern Art, New York, über „Surrealist Paintings and Paranoid Images [Surrealistische Gemälde und paranoische Bilder]“. Am Abend vor ihrer Abreise organisierten Caresse Crosby und Joella Levy den „bal onirique“. Dalí und Gala kehrten mit der Normandie nach Europa zurück (19.1.). Ende des Monats lernte Dalí seinen späteren Förderer Edward James bei der Prinzessin de Polignac kennen. Eine Familienaussöhnung fand im März in Figueres statt (3.3.). Sein Buch „La conquête de l’irrationnel [Die Eroberung des Irrationalen]“ erschien bei Éditions surréalistes.

Salvador Dalí nahm im Sommer/Herbst 1935 mit zwei Gemälden an der „Exposición Surrealista“ in Santa Cruz de Tenerife teil (Juni). Gemeinsam mit Hans Arp, Max Ernst, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Valentine Hugo, Oscar Domínguez, Man Ray, Marcel Jean und Avey Tanguy illustrierte Dalí das Programm der „Systematischen Reihe von Vorträgen über die aktuellsten Positionen des Surrealismus“. Unterschrieb Bretons Text „Du temps que les surrealists avaient raison [Wenn die Surrealisten recht haben]“ (Juli/veröffentlicht im August). Im September trafen Dalí und Lorac einander zum letzten Mal in Barcelona. Mit einem Gemälde und vier Drucken aus den Illustrationen zu „Les Chants de Maldoror“ Teilnahme an der „Exposition surréaliste“ in La Louvière (Belgien, 13.–27.10.), der „International Exhibition of Paintings“ im Carnegie Institute in Pittsburgh. Im November besuchte er Edward James in dessen Landhaus in Monkton, West Sussex.

Salvador Dalí und Edward James

Edward James (1907–1984) war der Spross einer wohlhabenden anglo-amerikanischen Familie3 und hat sich selbst nie als Sammler gesehen, sondern als Dichter, Förderer und Mitarbeitender der von ihm geförderten Künstlerinnen und Künstler. So war James Herausgeber des Hochglanzmagazins „Minotaure: revue artistique et littéraire“ (1933–1939), das nach „La Révolution Surréaliste“ (1924–1929) und „Le Surréalisme au service de la revolution“ (1930–33) zum Sprachrohr der Bewegung wurde. In engem Austausch mit Künstlern wie vor allem Salvador Dalí und René Magritte war er an der Entwicklung von deren Werken beteiligt, wie dem „Mae West Lips Sofa [Mae-West-Lippensofa]“ (1938) und das „Lobster Telephone [Hummertelefon]“ (1938).

Salvador Dalí lernte den englischen Poeten eventuell bei de Noailles, spätestens aber Ende Februar 1935 bei der Princess de Polignac kennen. Mit „Couple aux têtes pleines de nuages [Paar, die Köpfe voller Wolken]“ (1936) erwarb Edward James aus der ersten Einzelausstellung Dalís in der Alex Reid & Lefevre Gallery ein Hauptwerk. Im Dezember 1936 schloss James sogar einen Jahresvertrag mit dem spanischen Künstler, um Dalí völlig freies Arbeiten zu ermöglichen. Er kaufte die Gemälde und Zeichnungen, die Dalí zwischen Juni 1937 und Juni 1938 produzierte, für monatlich 200 britische Pfund en bloc. Bis in die 1950er Jahre hatte Edward James die größte Dalí-Sammlung weltweit, weshalb eine solch hohe Dichte an Kunstwerken Dalís in der Schau zu sehen ist!

Edward James beauftrage Salvador Dalí mit Einrichtungsgegenständen für seine Anwesen in West Dean und Monkton House, beide in Sussex, sowie 35 Wimpole Street in London. In direkter Absprache mit dem Auftraggeber entwarf Dalí das „Lobster Telephone or Aphrodisiac Telephone [Hummer-Telefon oder Aphrodisisches Telefon]“ (1938), das „Mae West Lips Sofa [Mae-West-Lippensofa]“ (1938), den „Cat’s Cradle Hands Chair [Fadenspiel-Hände-Stuhl]“ (um 1936), einen Kaminschirm in Form des Kopfes seines Besitzers und einen vier Meter hohen, bemalten Paravent. Salvador Dalís Begeisterung für Doppeldeutiges zeigt sich in Malerei und Objekten. Mit altmeisterlicher Präzision verband er disparate Teile zu mehrdeutigen Darstellungen, wie das bekannte „Impressions d’Afrique [Afrikanische Impressionen]“ (1938), die sich einer gewissen unheimlichen Grundstimmung nicht verwehren können. So regte die englische Bezeichnung chest-of-drawers, die man als Kommode oder wörtlich als Brust-aus-Schubladen übersetzen kann, den Katalanen zur bekannten Kombination von Frauenkörpern und Schubladen an: „Le cabinet anthropomorphique [Der anthropomorphe Kabinettschrank]“ (1936). Desgleichen „deutete“ er den armchair wörtlich, indem er die Rückenlehne des Sitzmöbels aus Walnussholz in Form von zwei Armen gestaltete, die einer Zeichnung zufolge mit Wollfäden (Kinderspiel!) verbunden werden sollten.

Nicht nur als Auftraggeber, sondern auch als Finanzier war James für Dalí äußerst wertvoll, ließ er doch durch Green and Abbott elf, teils handbemalte Exemplare des „Hummertelefons“ produzieren. Als Salvador Dalí für seinen Vortrag auf der International Exhibition 1936 im Taucherhelm erschien, um deutlich zu machen, dass er in die Tiefen des Unbewussten hinabzutauchen gedachte, rettete ihm Edward James das Leben. Es gelang Dalí nicht, den Helm abzunehmen, und er wäre fast erstickt, wenn ihn nicht sein Förderer herausgeholfen hätte. Der Künstler „revanchierte“ sich für diesen Gefallen während eines Besuchs bei Sigmund Freud mit dem Ausspruch „James wäre verrückter als Dalí“. Die Errichtung des Dream-of-Venus-Pavillons für die New Yorker Weltausstellung 1939 bildete Höhe- und Endpunkt der engen Kollaboration. Wie auch die anderen in der Hamburger Ausstellung gewürdigten Sammlerinnen und Sammler war Edward James der Ansicht, dass die Popularisierung von Dalís Erfindungen dem Künstler eher geschadet als ihm gedient hätte. Allerdings handelt es sich hierbei nur um Arbeiten, die bis 1939 entstanden.

Die Korrespondenzen zwischen Auftraggeber und Künstler sind gespickt mit Entwurfsvorschlägen und Preisverhandlungen. Vielleicht geht das Konzept für die Shaped Canvas auf Edward James zurück.4 Ob für die Entfremdung zwischen Künstler und Sammler nicht auch Dalís unverhohlene Unterstützung für Franco eine Rolle gespielt hat, muss offen bleiben. Während Pablo Picasso mit „Guernia“ (→ Picasso: Guernica), den beiden Grafiken „Sueno y mentira de Franco [Traum und Lüge Francos]“ (1937) und einer Serie weinender Frauen (z.B. „La femme qui pleure I [Weinende Frau I], 1937) auf das Bombardement der Stadt reagierte, schuf Dalí mit „Espagne [Spanien]“ (1938) ein Nationenbild, das sich aus kämpfenden Männern zusammensetzt.

Dalí, Superstar

Das Jahr 1936 kann als das erfolgreichste im Werk von Salvador Dalí angesetzt werden. Dalí war auf der Ausstellungseröffnung „Picasso“ der Gallery Esteve in Barcelona (13.1.). Dalí stellte auf der „Exposition surréaliste d’objets [Surrealistische Ausstellung von Objekten]“ in der Galerie Charles Ratton aus (22.–29.5.). Dalí entwarf das Cover für die Juni-Ausgabe von Skiras Magazin „Minotaure“. Die „International Surrealist Exhibition“ in London bot den Rahmen für weitere Vorträge (11.6.–4.7.). Alex, Reid & Lefevre stellten 29 Gemälde und 18 unidentifizierte Zeichnungen von Salvador Dalí in London aus (Juni–Juli).

Im Rahmen der „International Surrealist Exhibition“ (Juni–August 1936) in den Londoner New Burlington Galleries stellte Salvador Dalí drei Gemälde, eine Radierung, eine Zeichnung und das Objekt „Aphrodisiac Jacket“ sowie vier Studien zu „Les Chants de Maldoror“ aus. Dalí hielt eine Lesung im Taucheranzug, um den Eintritt seines Werks in die Tiefen des Unterbewusstseins zu veranschaulichen.

Am 14. Dezember 1936 erschien das „Time Magazine“ mit einem von Man Ray aiufgenommenen Porträt von Dalí auf dem Cover. Das kann als der Beginn von Dalís internationalen Kariere als Künstlerstar gewertet werden. Das Kaufhaus Bonwit Teller in New York beauftragte Salvador Dalí unter anderem, im Rahmen der MoMA-Ausstellung „Fantastic Art, Dada, Surrealism“ ein „surrealistisches“ Schaufenster zu dekorieren. der Laden beauftragt ihn erneut im Zusammenhang mit der New York Worlds Fair 1939. In der New Yorker Julien Levy Gallery fand seine dritte Einzelausstellung statt.

Salvador Dalí lernte im Februar 1937 in Hollywood die Marx Brothers kennen. Er begann, mit Harpo Marx am Drehbuch für den Film „Giraffes on Horseback Salad [Giraffen auf Pferderücken-Salat]“ zu arbeiten, der jedoch nie realisiert wurde. Das Drehbuch ist in seiner letzten Version unter dem Titel ‚Die surrealistische Frau‘ bekannt und wurde 1991 wiedergefunden.

Nachdem Dalí und Gala nach Europa zurückgekehrt waren, verbrachten sie ab April einige Zeit in Österreich. In Wien versuchte Dalí vergeblich, Freud zu besuchen, und war fasziniert von Jan Vermeers „Die Malkunst“ (KHM). In der Pariser Galerie Renou et Colle präsentierte er sein Porträt von Harpo Marx und die Zeichnungen, die die beiden gemeinsam für den Film realisiert hatten. Bei Éditions surréalistes erschien sein Gedicht „Métamorphose de Narcisse [Metamorphose des Narziss]“, das der Galerist Julien Levy zeitgleich auf Englisch veröffentlichte.

Exposition internationale du surréalisme

Die „Exposition internationale du surréalisme“ fand in der Galerie Beaux-Arts in Paris statt. André Breton und Paul Éluard waren Organisatoren, Marcel Duchamp war „Générateur-Arbitre“, assistiert von Claude Le Gentil. Max Ernst und Dalí engagierten sich als „Conseillers spéciaux“. Man Ray war für die Beleuchtung verantwortlich und Wolfgang Paalen für die Brunnen. Duchamp zeigte nicht nur einige frühe Arbeiten, sondern hatte auch die Idee, 1.200 mit Papier gefüllte Kohlensäcke an der Decke des zentralen Raums aufzuhängen. Dalí, sagte Duchamp später, wäre für den Teich verantwortlich. Ein Teil der Ausstellung vereinte „Die schönsten Straßen von Paris“ mit Schaufensterpuppen verschiedener Künstler ausgestellt sind. Dalís „Taxi pluvieux (Regentaxi)“, ein efeuumranktes, von innen mit Wasser berieseltes Automobil mit einer weiblichen Schaufensterpuppe in Abendrobe und einer Nähmaschine auf dem Rücksitz, eröffnete die Ausstellung im Hof. Daneben präsentierte Dalí sechs Gemälde, einige Objekte und eine Reihe von Zeichnungen. Sein Mannequin war mit Teelöffeln bedeckt und der Kopf mit einer Sturmhaube – entworfen von Elsa Schiaparelli – mit einem Vogelkopf als Hut. Ergänzend zur Ausstellung erschien der „Dictionnaire abrégé du Surréalisme“, der mehrere Definitionen von Dalí enthielt. Der eigene Eintrag des Malers definiert ihn seit 1929 als Dichter und surrealistischen Theoretiker. Dalí besuchte Sigmund Freud in London, der durch die Begegnung mit „dem jungen Spanier mit den treuherzig-fanatischen Augen“ seine Geringschätzung des Surrealismus revidierte.

Im Mai 1939 wurde Salvador Dalí jedoch aus der surrealistischen Bewegung ausgeschlossen. André Breton markierte den Bruch in „Minotaure“; er warf Dalí Geldgier, Erfolgssucht, Faschismus und Rückwärtsgewandtheit vor und erfand das Anagramm „Avida Dollars“, das so viel wie „Gier nach Dollars“ bedeutet. Von da an war Dalí mit einer Ausnahme nur noch in Ausstellungen vertreten, die von der Gruppe mit Werken aus dem Jahr 1939 organisiert wurden.

Weltausstellung New York 1939: „Dream of Venus“-Pavillon

Für die New Yorker Weltausstellung entwarf Dalí den „Dream of Venus-Pavillon“. Auf das Verbot des Komitees, eine Reproduktion von Botticellis „Geburt der Venus“ mit Fischkopf an der Außenfassade anzubringen, reagierte er mit der Veröffentlichung der „Unabhängigkeitserklärung der Phantasie und Erklärung der Rechte des Menschen auf seine Verrücktheit“. Dalí und Gala kehrten kurz vor der Eröffnung nach Paris zurück und verließen Edward James, um die Präsentation abzuschließen.

Exil in New York

Die deutsche Armee besetzte am 18. Juni 1939 Paris und marschierte nach Südwesten vor. Zuerst zogen Gala und Salvdor Dalí nach Arcachon im Südwesten Frankreichs, wo sie mehrere Freunde wiederfanden, darunter Duchamp, der dort bei seiner Schwester Suzanne und ihrem Ehemann Jean Crotti wohnte, und Leonor Fini. Dalí malte zwei Stücke Brot, die das Gefühl der Liebe ausdrücken und eine Schachfigur zwischen den Brotkrusten auf Duchamp anspielt. Dalí zufolge spielten

„in Arcachon Gala und Duchamp jeden Tag nach Mittag Schach, zur gleichen Zeit, als ich anfing, diese Brotstücke zu malen. Manchmal fielen Dinge wie Bauern auf den Boden. Eines Tages […] landete einer der Bauern in der Mitte des Modells für mein Stillleben. Danach mussten sie andere Bauern finden, um das Spiel fortzusetzen, weil ich es benutzte… “

Aufgrund der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen emigrierten Dalí und Gala im Februar 1940 über Spanien in die USA, wo sie bis 1948 im Exil lebten.

Referenzen auf Marcel Duchamps Werk tauchten nun in Dalís Werk auf. Beim Kostümball „Eine surrealistische Nacht in einem verzauberten Wald“ (2.9.1941) im Hotel Del Monte, Monterey, Kalifornien, verwandelte Dalí einen Raum in eine Höhle, an deren Decke 5.000 Säcke hingen, weiters Schaufensterpuppen, 19 mit der Absicht, die Gäste zu deprimieren.

Das Museum of Modern Art in New York zeigte eine große Retrospektive der spanischen Surrealisten Dalí und Miró, in der Dalí mit über 40 Gemälden und 17 Zeichnungen vertreten war (18.11.1941–1942). Weitere Stationen waren Los Angeles, Chicago und San Francisco (8 Städte). Darüber hinaus malte Salvador Dalí zahlreiche Porträts der weiblichen amerikanischen High Society; unter anderem entstanden Bildnisse von Mona von Bismarck und Helena Rubinstein, die er 1943 öffentlichkeitswirksam in der New Yorker Knoedler Galleries ausstellte.

Romane und Filme

In New York erschien Dalís halbfiktive Autobiografie „The Secret Life of Salvador Dalí“ (1942), die mit dem Satz beginnt: „Im Alter von sechs Jahren wollte ich Koch werden. Mit sieben wollte ich Napoleon sein. Und mein Ehrgeiz ist seither stetig gewachsen.“ Dalís Roman „Hidden Faces [Verborgene Gesichter]“ (1944) erschien bei Dial Press, New York. Im folgenden Jahr lud Alfred Hitchcock Dalí ein, am Film „Spellbound [Ich kämpfe um dich]“ mitzuarbeiten, einer der ersten Hollywood-Produktionen, die sich mit Freuds Psychoanalyse beschäftigte.

Dalí arbeitete 1945/46 für Walt Disney, insbesondere in neunmonatiger Arbeit zusammen mit John Hench an dem Drehbuch und dem Storyboard für den surrealistischen Kurzfilm „Destino“. Das Projekt scheiterte, es wurde erst 2003 fertig gestellt und 2004 mit einer Oscarnominierung bedacht.

Duchamp war 1946 in der Jury für einen Kunstpreis, für ein Gemälde zum Thema der Versuchung des heiligen Antonius, um den Film „Bel Ami“ zu promoten, der auf dem Roman von Guy de Maupassant basiert. Dalí präsentiert sein Gemälde „Die Versuchung des heiligen Antonius“, doch der erste Preis ging an Max Ernst.

Atombombe von Hiroshima (6.8.1945)

Salvador Dalí war schockiert über den Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima; er verarbeitete das Ereignis in Werken wie „Melancholische Atom- und Uranidylle“, „Die Apotheose des Homer“ und „Die drei Sphyngen von Bikini“.

Nukleare oder atomare Malerei

Dalí und Gala kehrten nach Port Lligat, Spanien, zurück (Juli). Der Maler schrieb „Fünfzig magische Geheimnisse“, die eine Abhandlung über seine Mal- und Kreativitätstechniken beinhaltet. Dalí zeigte zwei Versionen der „Madonna von Port Lligat“ in seiner Einzelausstellung in der Carstairs Gallery, New York (27.11.–10.1.1951). Duchamp könnte die Ausstellung besucht haben.

Salvador Dalís „nukleare“ oder „atomare Malerei“ fand ihren Höhepunkt in der 1949 vollendeten „Leda Atomica“. Am 23. November 1949 empfing ihn Papst Pius XII. in einer Privataudienz. Es entstand „Die Madonna von Portlligat“. Das Gemälde leitete eine ganze Reihe von Gemälden mit religiösen Themen ein.

Ana María Dalí veröffentlichte in Barcelona ein Buch über ihren Bruder: „Dalí As Seen By His Sister [Salvador Dalí aus der Sicht seiner Schwester]“ (1949), in dem sie ihn als undankbaren Sohn darstellte, der mit Blasphemien nicht gespart und eine geschiedene Frau geheiratet hätte. Dalí reagierte empört mit einer öffentlichen „Richtigstellung“.

Seit 1950 verbrachte Dalí mindestens einen Monat im Jahr im Luxushotel „Hôtel Le Meurice“ in der Rue de Rivoli, Paris, wo er stets eine Suite im ersten Stock belegte. Er irritierte Gäste und Belegschaft, indem er eine Herde Schafe in seine Suite bestellte und sich Fliegen im Park fangen ließ.

Korpuskularen Periode

Salvador Dalí veröffentlichte 1951 das „Mystische Manifest“, das den Beginn seiner korpuskularen Periode markiert. Unter dem Eindruck der Quantenphysik, Morphologie und Atomphysik stellte er in dieser Zeit Bildelemente in dreidimensionalen Bruchstücken dar.

Auf Einladung der italienischen Regierung begann Dalí, Dantes „Göttliche Komödie“ mit Aquarellen zu illustrieren. Man wollte damit den 700. Geburtstag des italienischen Dichters ehren. Doch als 1954 in Italien bekannt wurde, dass ein Spanier den Auftrag bekommen hatte, wurde das Projekt unter dem Druck der Öffentlichkeit fallen gelassen.

Dalí malte „Die Auflösung der Beständigkeit der Erinnerung“ (1954) unter Eindruck des Atomzeitalters. Ein Jahr später hielt Dalí einen Vortrag an der Sorbonne über Die „phänomenologischen Aspekte der paranoisch-kritischen Methode“ (1955). Seinen Auftritt inszenierte er medienwirksam, indem er in einem mit Blumenkohl gefüllten, weißen Rolls-Royce vorfuhr.

Ab 1956 schuf Dalí Lithografie-Illustrationen zu Cervantes „Don Quijote“, wobei er eine eigene Art von Tachismus erfand. Der „Kampf gegen die Windmühlenflügel“ aus dem Zyklus entstand, indem Dalí zwei Rhinozeroshörner mit Litho-Tusche befüllte und mit diesen zeichnete. Dezember 1956 Dalí präsentierte im Dezember das Gemälde “Nude Vibrations Dematerialising a Clothed Nude of Super-Nude Vibrations” (1956; Art Hispania, Barcelona) in der Carstairs Gallery, New York, eine Referenz an Duchamp.

Dalí veröffentlichte „The King and Queen Traversed by Swift Nudes“ in „Art News“ (April 1959), und kündigte darin an:

„Der Meister des Schmelzens von Uhren ist eine Hommage an den Meister des ‚Akt, eine Treppe herabgehend‘ anlässlich einer großen Duchamp-Show in New York und die Veröffentlichung seiner Biografie.“

Der Text enthält dreizehn Gründe, aus denen Duchamp nach Dalís Ansicht zu einem der „größten Maler und Dichter unserer Zeit“ geworden sei.

Anfang der 1960er Jahre: Marcel Duchamp stellte Niki de Saint Phalle und Tinguely dem spanischen Künstler Salvador Dalí vor, mit dem sie nach Spanien reisten und zu dessen Ehre sie einen lebensgroßen, explodierenden Stier aus Gips, Papier und Feuerwerkskörpern entwarfen. Salvador Dalí wohnte am Montparnasse.

Dalí veröffentlichte „Warum sie die Mona Lisa angreifen“ in „Art News“ (März 1963). Er glaubte, dass die Angriffe mit Hilfe von Sigmund Freud erklärt werden könnten und zweierlei Art wären: die von der Dada-Bewegung verübten Intellektuellen (Duchamp), und die primitive oder naive Art des Angriffs anonym begangen. Dalís Erklärung endet mit den Worten:

„Jeder, der die Angriffe der Mona Lisa anders erklären kann, sollte seinen ersten Stein auf mich werfen; Ich werde es aufgreifen und mit meiner Aufgabe fortfahren, die Wahrheit aufzubauen.“

Dalí wurde 1964 mit der höchsten spanischen Ehrung, dem Gran Cruz de Isabel la Católica, ausgezeichnet. Während Dalí und Gala sich zunehmend voneinander distanzierten, machte er im Herbst 1965 die Bekanntschaft mit der vielleicht transsexuellen Amanda Lear. Sie trat als Model und Popsängerin in Nachtclubs auf. Lear stand Dalí Modell, half im Atelier und nahm bei ihm Malunterricht. Galas anfängliche Eifersucht wandelte sich rasch in Akzeptanz der neuen Muse Dalís, die ihn über längere Zeit auch bei gesellschaftlichen Auftritten begleitete. „Dalí. Retrospektive von 1910 bis 1965“ in der Gallery of Modern Art in New York. Dalí besuchte Andy Warhols Factory. Bei diesem Anlass entstand ein Screentest von Dalí. Ebenfalls im Jahr 1965 begann Dalí, zehntausende Papierbögen blanko zu signieren, was 1981 zu einem internationalen Skandal führte. 40.000 gefälschte Druckgrafiken konnten bisher sichergestellt werden.

Berichten zufolge spielte Duchamp ein Schachspiel mit Dalí bei der Eröffnung der Ausstellung „Homage to Caïssa“ in New York. Die beiden Künstler traten auch im Film „Autoportrait mou de Salvador Dalí“ von Jean-Christophe Averty gemeinsam auf (7.2.1966).

Im Jahr 1967 schuf Dalí acht Kaltnadel-Radierungen zu den Gedichten von Mao Tse-tung, veröffentlicht bei Argillet (26.4.). Das Louisiana Museum organisierte die Ausstellung „Sechs surrealistische Maler“ mit Dalí, Paul Delvaux, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró und Yves Tanguy (März/April), die danach ins Palais des Beaux-Arts in Brüssel ging (9.5.–18.6.). Ein Porträt Dalís von Freud aus dem Jahr 1937 ziert das Cover von „La vie tragique de Sigmund Freud“ von Raymond de Becker (20.4.). Er entwarf einen Aschenbecher für Air India, die sich mit einem Elefanten bei ihm bedankte; Dalí übergab das Tier dem Zoo von Barcelona. Das Hotel Meurice in Paris präsentierte die Ausstellung „Hommage à Meissonier“ (1.–30.11.). Teilnahme an der Schau „Homage to Marilyn Monroe“ in der Sidney Janis Gallery in New York (Dezember).

Salvador Dalí schrieb im Januar 1968 das Vorwort zur englischen Ausgabe von Pierre Cabannes Dialogen mit Marcel Duchamp; Das Vorwort zum Thema Duchamp und Schach trägt den Titel „L'échecs, cest moi [Ich bin Schach]“. Arbeiten von Duchamp und Dalí erscheinen in der Ausstellung „Dada, Surrealism and Their Heritage“ im MoMA, New York (27.3.–9.6.). Puignau, der Dalí sehr nahestand, wurde beauftragt, Dalís Haus in Port Lligat in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler zu erweitern. Marcel Duchamp starb plötzlich in Paris (2.10.). Dalí wurde in Form einer Wachsfigur im Musée Grevin verewigt.

Schloss in Púbol

Salvador Dalí kaufte Schloss in Púbol, das er restaurieren und mit seiner neuen „Kitschkunst“ ausstatten ließ und Gala schenkte. In Púbol erhielt er nur Zutritt, wenn Gala es gestattete. „Art Newspaper“ veröffentlichte Dalís Text „De Kooning’s 300.000.000 birthday“. Zwei Werke wurden während der Eröffnung des Larousse Buchladens in New York ausgestellt.

In der Knoedler Gallery fand die Ausstellung „Dalí: Paintings and Drawings 1965-70“ mit 22 Ölgemälden statt. Während einer Pressekonferenz im Musée Gustave Moreau kündigte Dalí die Eröffnung des Teatre-Museu Dalí in Figueres an (1.4.). Die Arbeiten erstreckten sich bis in den April 1974; Dalí bezeichnete es als gigantisches Ready Made. Erste große Dalí-Retrospektive in Europa mit 200 Werken im Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (21.11.1970–10.1.1971). Leihgeber waren die Edward James Foundation, die Owen Cheatham Foundation (Schmuck).

Im Gedenken an seinen Freund Marcel Duchamp entwarf Salvador Dalí 1971 ein silbernes Schachspiel für die American Chess Foundation. Eröffnung des Dalí Museums in Cleveland, Ohio, mit den Sammlungen von A. Reynolds und Eleanor Morse (7.3.). Dalís Buch „Procès en diffamation plaidé devant la Conférence du Stage“ wurde veröffentlicht. Amanda Lear posierte am Kreuz und als blinde Nonne in der Dezemberausgabe der „Vogue“, die von Dalí gestaltet wurde.

Teilnahme an einer Gruppenausstellung in der Sidney Janis Gallery, New York (9.3.–1.4.1972) sowie in „Der Surrealismus 1922–1942“ im Haus der Kunst München (11.3.–7.5.1972), die danach im Musée des Arts Décoratifs in Paris zu sehen war (Juni–24.9.1972). Erste Ausstellung von drei Hologrammen in der Knoedler Gallery in New York (April–Mai 1972), die Dalí mit der Hilfe des Nobelpreisträgers Dennis Gabor entwickelt hatte. „Art News“ und „Bollaffiarte“ widmeten Dalí lange Artikel. Dalí erhielt die Goldmedaille des Kunst- und Unterrichtsministeriums in Madrid (9.11.). Screening des Films „L’autoportrait mou de Salvador Dalí“ aus dem Jahr 1966 (von Jean Christophe Averty). Dalí lehnte den Film öffentlich ab. Begann mit der Arbeit an dem Opern-Gedicht „Être-Dieu“ (Manuel Vázquez Montalbán/Libretto, Igor Wakhéwitsch/Musik).

Am 2. April 1973 wurde Salvador Dalí als Mitglied der Königlichen Akademie der schönen Künste San Fernando in Madrid aufgenommen. Vorwort für den Katalog zur Ausstellung der wichtigen Maler des amerikanischen Hyper-Realismus (April). In der Knoedler Gallery in New York präsentierte er Holografien (April). Tod von Picasso (8.4.), den Dalí kommentierte: „Picasso und die Pferdehaare“ in „Paris Match“ (5.5.). Veröffentlichung von Dalís Buch-Objekt „Dix recettes d’immoralité“. Hielt im Velázquez-Saal des Prado den Vortrag „Velázquez und ich“ (29.5.). Er setzte sich für die Öffnung der Museen in Richtung Performance und den Publikumskontakt mit Künstlern ein. Besuch der Stadt Elche, wo er das Mysterienspiel sah und davon tief beeindruckt wurde. Dalí Ausstellung im Louisiana Museum, Dänemark (6.10.–2.12.) und danach im Moderna Museet in Stockholm (26.12.1973–24.2.1974). Der Filmemacher Bruce Gowers drehte „Hello Dalí“.

Teatre-Museu Dalí

Das Teatre-Museu Dalí, ein surreales Gesamtkunstwerk mit Werken von Ernst Fuchs, Mariano Fortuny, El Greco, Gerard Dou, Antoni Pixot, wurde in Figueres eröffnet (28.9.1974). Es ist das größte surrealistische Objekt der Welt und nach dem Prado das am meisten besuchte Museum Spaniens. Antoni Pixot wurde der Direktor. Einen Tag vor der Eröffnung erhielt der Künstler die Goldmedaille der Stadt.

Späte Werke

1974 schrieb Dalí das Vorwort und schuf Zeichnungen als Illustrationen für Sigmund Freuds Buch „Moses und der Monotheismus“.

Im Januar 1975 wurde auf dem International Science-Fiction Film Festival in Avoriaz (Frankreich) der Film „Dalí Impressions de la Haute Mongolie“ gezeigt. Der von Regisseur José Montes Baquer gedrehte Film zeigt die Jagd nach einem halluzinogenen Pilz. Für eine Picasso-Ausstellung in der Galeria de la Cúpula in Figueres schrieb Dalí ein Vorwort.

Im Mai 1976 schrieb Dalí in Port Lligat an „T“ (1978 veröffentlicht), in dem er automatisches Schreiben und Alliteration verwendete. der Künstler entwarf das Plakat für die Comité Français pour la Sauvegarde de Venise: Damit sollten Menschen ermutigt werden, 250 Francs für die Erhaltung von Venedig zu spenden. Dalí gab im August Zeichenstunden in Figueres (assistiert von Antoni Pitxot). Zudem entwarf er das Titelbild für das Programm der 2. Internationalen Stereoscopischen Konferenz in Paris (2.–5.9.). Der Bibliothèque Nationale in Paris schenkte er eine Ausgabe seines Buchs „L’Alchemie des philosophes“ mit eigenen Illustrationen.

Teilnahme an der Ausstellung „Hommage an Goya“ im Museum von Castres (81 Radierungen, 1977). Um dem Fußballteam Sant Andreu in Barcelona aus einer Finanzkrise zu helfen, schuf Dalí das Werk „Tor“. In „Les vins de Gala“ beschrieb er seine und Galas zehn Lieblingsweine. Ausstellung in der Galerie André-François Petit in Paris.

Salvador Dalí entdeckte 1978 die Arbeiten René Thoms zur mathematischen Katastrophentheorie. Im April stellte er im Guggenheim Museum seine hyperstereoskopischen Gemälde aus, danach auch in Paris (Dezember) und im Teatre-Museu Dalí. Die königliche Familie besuchte Dalí und wurde von ihm durch das Teatre-Museu in Figueres geführt (August). Das Salvador-Dalí-Museum in Beachwood (Ohio) eröffnete die Ausstellung „Dalí & Halsman“ (8.11.–30.12.).

Am 9. Mai 1979 wurde Dalí auswärtiges Mitglied der Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. Anlässlich seines 75. Geburtstags widmete ihm die Radiotelevisiòn Española eine dreiteilige Dokumentation über sein Leben und seine Werke. Übergab dem spanischen König Juan Carlos das Gemälde „Der Prinz des Schlafes“, ein großformatiges Porträt, an dem er mehrere Jahre gearbeitet hatte (November). Die von Dalí 1978 entworfene Briefmarke wurde von der spanischen Post herausgegeben. Große Dalí-Retrospektive mit elf Kapiteln im Centre Georges Pompidou (ab 17./18.12.).

Dalí verbrachte das gesamte Jahr 1980 in Port Lligat, um sich von einer Krankheit zu erholen, die er sich Anfang des Jahres in New York zugezogen hatte. Dalí-Retrospektive in der Tate Gallery, London, mit weiterer Station m Centre Pompidou, Paris: 251 Werke waren zu sehen (14.5.–29.6.). Gab eine Pressekonferenz im Teatre-Museu Dalí in Figueres, bei der er sein jüngstes Werk, „Das glückliche Pferd“, vorstellte.

Das Bild „Traum“ (1937) aus der Sammlung Edward James wurde 1981 für £ 360.000.- verkauft. Es handelte sich um den höchsten Preis für ein Werk eines lebenden Künstlers. Das Königspaar von Spanien besuchte Salvador Dalí in Figueres (August). Anlässlich des 10. Jahrestags der Gründung der Stiftung wurde eine Feier im Teatre-Museu Dalí organisiert.

Anfang Januar 1982 erhielt Dalí das Großkreuz des Ordens von Carlos III., dem wichtigsten spanischen Staatsorden. Ausstellung zu Dalís Illustrationen in Madrid (28.1.). Dalí-Retrospektive im Isetan Museum of Art in Tokio (28.2.–6.4.), Osaka, Kitakyushu und Hiroshima. In St. Petersburg, Florida, eröffnete das Salvador-Dalí-Museum mit der Sammlung des Ehepaars Morse (7.3.). Tod von Gala (10.6.). Ihr Grab befindet sich in der Krypta von Schloss Púbol. Im Juli verlieh Spaniens König Juan Carlos I. Salvador Dalí den Titel Marquis de Dalí de Púbol (26.7.). Er lebte ab 1982 im Schloss in Pubol, das er Gala geschenkt hatte. Er gestaltete den Bühnenvorhang für „Don Quixote“ im Teatro de la Zarzuela in Madrid (8.10.). Im November schlug Dalí Bruñuel ein Filmprojekt vor. Der in Mexiko lebende Künstler antwortete, dass er keine Filme mehr machte und das Haus nicht mehr verließ.

Kreation des Parfüms „Dalí“. Bedeutende Dalí-Retrospektive in Madrid und Barcelona, Figueras. Im Mai 1983 vollendete er sein letztes Bild: „Der Schwalbenschwanz“, das von den Theorien des Mathematikers René Thom inspiriert ist. Erste große Dalí-Retrospektive in Spanien m Museo Español de Arte Contemporaneo in Madrid (15.4.–29.5.), mit zweiter Station in Palau de Pedralbes in Barcelona (10.6.–31.7.) sowie dem Teatre-Museu Dalí in Figueres (ab 16.8.). Dalí schrieb die Einführung für den Katalog, den er Gala widmete.

Salvador Dalí erlitt am 31. August 1984 bei einem Zimmerbrand schwere Brandverletzungen. Robert Descharnes veröffentlichte „Dalí – die Eroberung des Irrationalen. Sein Werk – sein Leben“. Im Palazzo dei Diamanti in Ferrara fand eine Dalí-Retrospektive statt (1.7.–20.9.); Amanda Lear veröffentlichte ihr von Dalí autorisiertes Buch „Le Dalí d’Amanda [15 Jahre mit Salvador Dalí]“.

Dalís letzte Texte sind:

- „La guerre de Troie aura lieu” für den Katalog „(Antoni) Pinxot“ (1986)

- Die Tragödie „Martír“ aus dem Jahr 1976 wurde vom Magazin „El Paseante“ veröffentlicht (1987)

- Die Fundácio Gala-Salvador Dalí veröffentlicht die Gedichte von Dalí, die dieser in Torre Galatea verfasst hatte: „Laureada“ (17.6.1985), „Oda a la monarquía“ (29.12.1987), „La Alquimia de mi amor“ (15.3.1986) und „Elegías a Gala“ (8.6.1988).

Erste Dalí-Ausstellung in der Sowjetunion, im Puschkin-Museum, Moskau.

Tod

Am 23. Januar 1989 starb Salvador Dalí an Herzversagen im Torre Galatea, den er seit dem Brand im Schloss Pubol bewohnte. Er wurde zwei Tage später auf seinem Wunsch in der Krypta seines Theater-Museums in Figueras – unter der Kuppel des Teatre-Museu – beigesetzt. Er vermachte in seinem Testament sein gesamtes Vermögen und sein Werk dem spanischen Staat.

Dalí-Retrospektive in der Staatsgalerie Stuttgart (ab Mai) und im Kunsthaus Zürich (ab August).

Beiträge zu Salvador Dalí

- Zitiert nach Isabel Maurer Queipo: Délir – Désir, in: Nanette Rißler-Pipka, Isabel Maurer Queipo (Hg.), Dalís Medienspiele. Falsche Fährten und paranoische Selbstinszenierungen in den Künsten, Bielefeld 2007, S. 129–158, hier S. 143–144.

- Ebenda, S. 145.

- Genauer war er der Sohn eines amerikanischen Minen- und Eisenbahn-Millionärs William und der adeligen Schottin Evelyn James. Sein Taufpate war König Edward VII., der vielleicht auch sein biologischer Großvater war.

- Dawn Ades, Die Sammlungen des Surrealismus, in: Ausst.-Kat., S. 15–25, hier S. 23.

- Zitiert nach Isabel Maurer Queipo: Délir – Désir, in: Nanette Rißler-Pipka, Isabel Maurer Queipo (Hg.), Dalís Medienspiele. Falsche Fährten und paranoische Selbstinszenierungen in den Künsten, Bielefeld 2007, S. 129–158, hier S. 143–144.

- Ebenda, S. 145.

- Genauer war er der Sohn eines amerikanischen Minen- und Eisenbahn-Millionärs William und der adeligen Schottin Evelyn James. Sein Taufpate war König Edward VII., der vielleicht auch sein biologischer Großvater war.

- Dawn Ades, Die Sammlungen des Surrealismus, in: Ausst.-Kat., S. 15–25, hier S. 23.

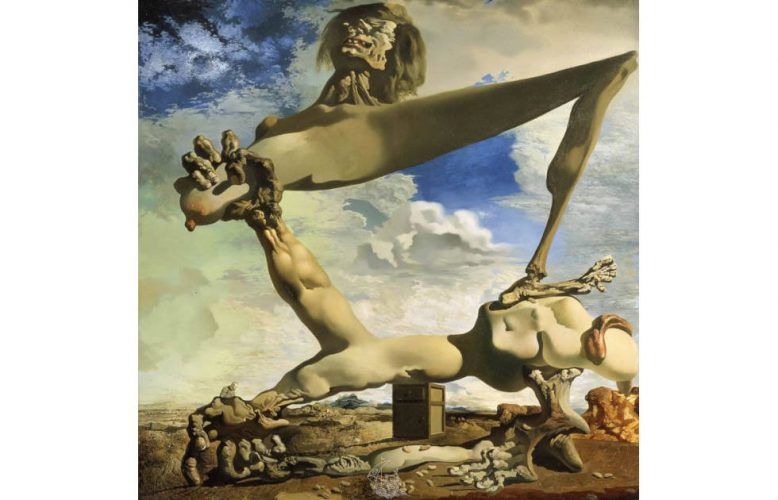

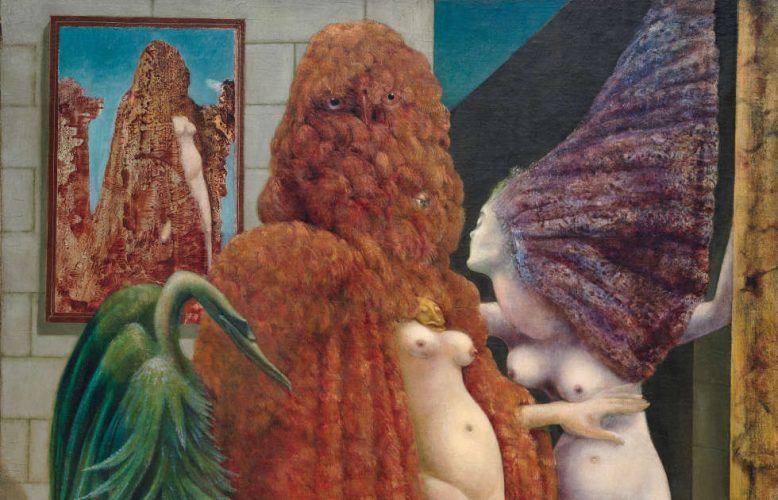

![Max Ernst, L’Ange du foyer (Le Triomphe du surréalisme) [Der Hausengel], 1937 Öl auf Leinwand, 117,5 x 149,8 cm (Privatsammlung, Ph © Vincent Everarts Photographie, © Adagp, Paris, 2024)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Max-Ernst.-Der-Hausengel-1937-Privatbesitz-778x500.jpg)