Hamburg | Kunsthalle: Femme Fatale Blick – Macht – Gender | 2022/23

Max Liebermann, Simson und Delila, Detail, 1902, Öl/Lw, 151,2 x 212 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main)

Ende des 19. Jahrhunderts etabliert sich in bildender Kunst und Literatur mit der Femme fatale das Vorstellungsbild eines bestimmten Frauentypus, der die männliche Imagination einer verführerischen, aber letztlich fatalen – weil oftmals tödlichen – Weiblichkeit verkörpert. Ausgehend von den ätherischen Frauenbildern der englischen Präraffaeliten über die Salonmalerei des Fin de Siecle beleuchtet die Ausstellung, wie im Laufe des 20. Jahrhunderts das Vorstellungsbild der Femme fatale in Theater und Film auf reale Frauenfiguren projiziert wird.

Femme Fatale

Deutschland | Hamburg:

Hamburger Kunsthalle,

2. OG der Galerie der Gegenwart

9.12.2022 – 9.4.2023

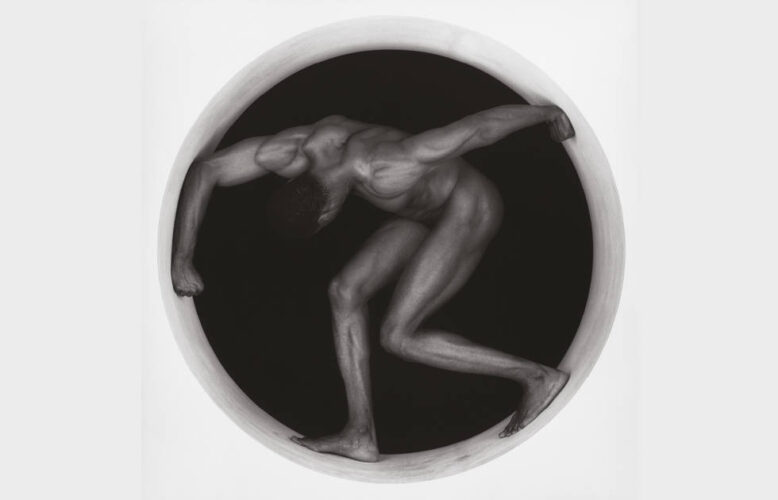

Die Femme fatale ist ein Mythos, eine Projektion, eine Konstruktion. Sie steht für ein bildlich fest codiertes weibliches Stereotyp: Die sinnlich-erotische und begehrenswerte Frau, deren vermeintlich dämonisches Wesen sich darin offenbart, dass sie Männer so in ihren Bann zieht, dass diese ihr verfallen – mit oftmals fatalem Ausgang. Diesem schillernden wie klischeebehafteten und lange von männlichen und binär geprägten Blickordnungen dominierten Vorstellungsbild widmet sich die Hamburger Kunsthalle mit der Ausstellung »FEMME FATALE. Blick – Macht – Gender«. Die Schau geht nicht nur den künstlerischen Erscheinungsformen des Themas vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart nach, sondern möchte zugleich den Mythos der Femme fatale in seiner Genese und historischen Transformation kritisch beleuchten.

Das ‚klassische‘ Bild der Femme fatale speist sich vor allem aus biblischen und mythologischen Frauenfiguren wie Judith, Salome, Medusa oder den Sirenen, die in Kunst und Literatur zwischen 1860 und 1920 als verhängnisvolle Frauen vielfältig rezipiert wurden. Die mit diesen Erzählungen einhergehende Dämonisierung weiblicher Sexualität ist prägend für die Femme fatale-Figur. Um 1900 wurde das Femme fatale-Bild oftmals auch auf reale Personen, häufig Schauspieler:innen, Tänzer:innen oder Künstler:innen wie Sarah Bernhardt (→ Paris | Petit Palais: Sarah Bernhardt), Alma Mahler oder Anita Berber projiziert. Auffallend ist die Gleichzeitigkeit von wichtigen Errungenschaften der Frauenemanzipation und dem verstärkten Auftreten dieses männlich geprägten Frauenbildes. Als ein Gegenbild, das Aspekte der Femme fatale-Figur spielerisch aufgreift, wird daher für die Ausstellung auch die in den 1920er Jahren aufkommende Neue Frau wichtig. Eine entscheidende Zäsur wurde ab den 1960er Jahren von feministischen Künstler:innen gesetzt, die den Mythos um die Femme fatale – und damit auch die entsprechenden Blickweisen und Bildtraditionen – dekonstruierten. Aktuelle künstlerische Positionen wiederum verhandeln Spuren und Anverwandlungen des Bildes oder etablieren explizite Gegenerzählungen – häufig mit Bezug auf die #MeToo-Bewegung, Fragen nach Genderidentitäten, weiblicher Körperlichkeit und Sexualität sowie in Auseinandersetzung mit dem male gaze.

Um den Blick-, Macht- und Gender-Konstellationen, die für das Bild der Femme fatale konstitutiv sind, und ihren Wandlungen nachzuspüren, versammelt die Ausstellung medien- und epochenübergreifend etwa 140 Exponate. Zu sehen sein werden Gemälde von:

- präraffaelitischen Künstler:innen: u.a. Evelyn de Morgan, Dante Gabriel Rossetti, John William Waterhouse

- Künstlern des Symbolismus: u.a. Fernand Khnopff, Gustave Moreau, Edvard Munch, Franz von Stuck (→ Franz von Stuck. Sünde und Secession)

- Künstlern des Impressionismus: u.a. Lovis Corinth, Max Liebermann, Edouard Manet, Max Slevogt

- Künstler:innen des Expressionismus und Neue Sachlichkeit: u.a. Dodo, Jeanne Mammen, Gerda Wegener

- Positionen der frühen feministischen Avantgarde: u.a. VALIE EXPORT, Birgit Jürgenssen, Ketty La Rocca, Maria Lassnig, Betty Tompkins

- sowie aktuellen Arbeiten mit queer- und intersektional feministischen Perspektiven: u.a. von Nan Goldin, Mickalene Thomas, Zandile Tshabalala

- Max Liebermann, Simson und Delila, 1902, Öl/Lw, 151,2 x 212 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main)

Femme Fatale in der Kunsthalle Hamburg: Bilder

- Max Liebermann, Simson und Delila, 1902, Öl/Lw, 151,2 x 212 cm (Städel Museum, Frankfurt am Main)

![Paul Cézanne, Steinzeugkrug [Pichet de grès], 1893–1894, Öl auf Leinwand, 38.2 x 46 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Cezanne-Steinzeugkrug-778x500.jpg)