Richard Wright Silberne Pyramide im Theseustempel

Besucher vor Richard Wright, No title, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Richard Wright verwandelt das Innere des Theseustempels mittels einer silbernen Zeichnung an der Wand. Jasper Sharp, Kurator für zeitgenössische Kunst am KHM, lud den Turner Preisträger (2009) aus Schottland ein, eine temporäre Arbeit für den klassizistischen Bau im Volksgarten zu entwerfen. Mit einem subtilen Eingriff greift dieser nun die strenge Symmetrie des Gebäudes auf, spielt mit dem klassizistischen, vegetabilen Dekor der Decke und setzt der ondulierenden Linie eine messerscharf geformte Pyramide entgegen. Wrights Werk ohne Titel arbeitet mit Gegensätzen – Symmetrie und deren Brechung, floral-vegetabiles Muster und Geometrie, silberne Materialität und Vergänglichkeit, Ratio und Intuition. Das bei der Präsentation vom Künstler offen diskutierte, prozessuale Entstehen der Arbeit geht nahtlos über in deren permanente Veränderung bis in den Spätsommer und ihr Ende durch Übermalen am 29. September 2013.

Richard Wright

Österreich | Wien:

Volksgarten, Theseustempel

18.4. – 29.9.2013

- Richard Wright vor seiner Wandzeichnung.

- Richard Wright, No title (Detail mit sichtbarer Punktierung), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

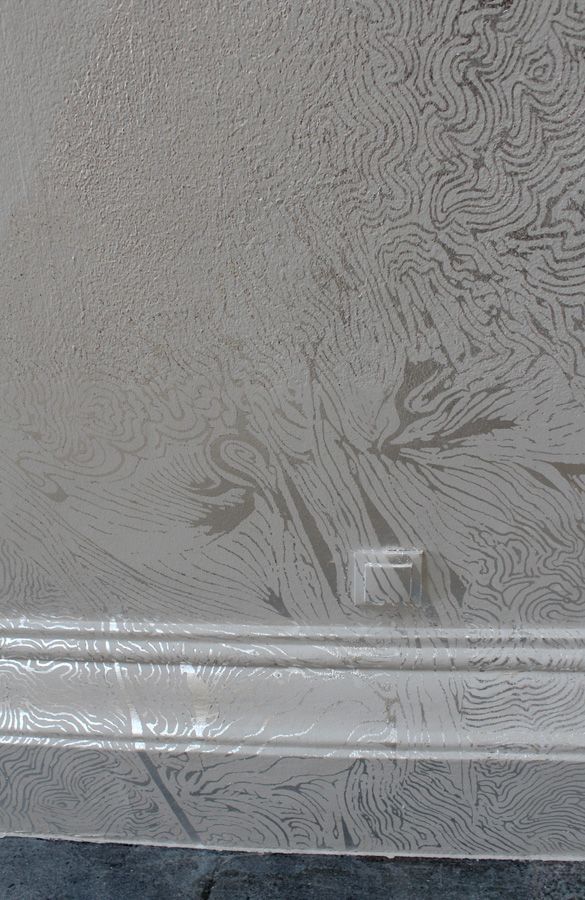

- Richard Wright, No title (Steckdose), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Alles Silber, was glänzt

Die Wandzeichnung Richard Wrights lebt von der eingesetzten Technik und Materialität der Linie. Der Schotte arbeitete in seinem Atelier mit dem großen Modell des Theseustempels, ließ sich von den Wiener Sammlungen und der Stadt inspirieren und zeichnete einen sog. Karton mit dem Linienmuster vor. Um diese originalgroße Entwurfszeichnung auf die Wand zu übertragen, wurde das Papier perforiert. Kleine, mit einer Nadel gestochene Löcher folgen dabei den Liniengespinnsten. Indem der Karton an die Wand gehalten und mit einem Staubsäckchen abgetupft wird, entstehen am Untergrund kleine, schwarze Pünktchen. Diese müssen dann nur noch nachgezeichnet und zu Linien vervollständigt werden. Roter Bolus1 (sic!) lässt das Blattsilber noch zusätzlich glänzen und blitzt immer wieder neben der Versilberung hervor. Auch die Punktierung ist an manchen Stellen bei genauer Betrachtung noch nachvollziehbar.

- Richard Wright, No title, Detail / Lichtstrahl, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title, Detail im Schrägblick, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Mit Blattsilber zu arbeiten erlaubt Wright, seine Wandzeichnung mit kostbarem Material auszuführen und gleichzeitig partiell immateriell zu wirken. Der Lichteinfall bestimmt die Erscheinung der Arbeit – an manchen Stellen ist er gleißend und überstrahlt alles, an anderen nimmt die Silberfolie den Schein auf und setzt sich gegen die matte, weiße Wand ab, im Schatten verliert sich die Spur des künstlerischen Eingriffs gänzlich. Abhängig vom Lichteinfall durch das Deckenfenster löst sich die Zeichnung auf oder gewinnt an Substanz.

Zeichensetzen seit 1976

Das Zeichnen eroberte vor allem seit Mitte der 1960er die Wände von Ausstellungshäusern. Die heute legendäre Schau von Barbara Rosen „Drawing Now“ im Metropolitan Museum of Art 1976 beinhaltete erstmals in der Nachkriegsgeschichte große Arbeiten, die direkt an die Wände gezeichnet wurden2 und markiert den Übergang zum eigenständigen Medium. Sol LeWitt unterstrich, dass für ihn die Idee wichtiger sei als das Ergebnis und ließ seine Wandzeichnung von Assistenten ausführen. Diese Auffassung stand im diametralen Gegensatz zur Annahme, dass Zeichnen ein autobiographischer Akt wäre, denn traditionellerweise wird Zeichnen als „das unmittelbarste, persönlichste und bekennendste Zeugnis des Künstlers“3 angesehen, wobei auch das intime Format dem Studium eine besondere Note verleihen würde. Gleichzeitig ist Zeichnen bis heute unverzichtbares Mittel, Gedanken in Skizzen festzuhalten. Dieser Idee des Dauerhaften steht gegenüber, dass nach Ende der Ausstellung die bemalten Wände wieder überstrichen wurden. Als zeitlich begrenztes Werk, das auf die Raumsituation abgestimmt war, prägte Sol LeWitt eine völlig neue Form des konzeptuellen und prozessualen Zeichnens.

In den letzten zehn bis zwanzig Jahren zeigten Ausstellungen erneut eine Hinwendung zur autonomen Zeichnung, die gleichberechtigt neben der Malerei Geschichten erzählt. Hier wären die österreichischen Künstler:innen Ulrike Lienbacher und Sonja Gangl oder auch Alois Mosbacher und Moussa Kone zu nennen. Darüber hinaus wurde Zeichnen immer raumgreifender und vielfältiger in der Materialverwendung.

- Richard Wright, No title (Pyramide), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Richard Wright als Wandzeichner in Wien

Es ist nun spannend darüber nachzudenken, wie sich Richard Wright in den aktuellen Diskurs um Möglichkeiten und Wirkungsweisen der Zeichnung einschreibt. Zweifelsohne nutzt er eine abstrakte Zeichnung als Ausgangspunkt für die Wandgestaltung. Bei der Umsetzung verlässt er das traditionelle Terrain, um in Freskomalerei-Manier den Entwurf auf die Wand zu transferieren und mit seinen Assistenten dreieinhalb Monate an der Ausführung der Versilberung zu arbeiten. Das silbern schimmernde Ergebnis lässt Assoziationen mit den feinen Silberstiftzeichnungen des späten Mittelalters4 in der Albertina aufkommen oder auch an Gustav Klimts „Beethoven-Fries“ (1902 → Rockenschaub „Plattform“ für Klimts Beethoven-Fries) denken. Die Wandmalerei Klimts ist eigentlich eine der großformatigsten Zeichnungen in Wien, deren Vorzeichnung mit der gleichen Punktierungstechnik auf die Wand übertragen und dann mit Rötel und silbrigem Graphitstift ausgeführt wurde. Klimt arbeitete bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Effekt leuchtendes Blattsilber und -gold neben nackter Wand aufzutragen. 110 Jahre später nutzte auch Richard Wright die Differenz zwischen matt und glänzend, um ein nahezu immaterielles Kunstwerk anzufertigen.

Beim Betreten des Tempels fällt sofort die strenge geometrische Form eines Dreiecks oder einer Pyramide auf, die Richard Wright an die Hauptwand setzt und die auf die beiden Seitenwände übergreift. Wright lässt die erste für den Theseustempel kommissionierte Arbeit beinahe bis zur Decke wachsen und antwortet auf die autoritär symmetrische Struktur der klassizistischen Architektur, indem er die Mittelachse leicht nach links verrückt. Die Linien entwickeln sich innerhalb der Form in Mäandern, sind parallel geführt, verdichten sich, blühen zu Ornamenten auf, schwellen rhythmisch an und ab, überwuchern alles – bis hin zu den Steckdosen, den Sockelleisten und dem Blätterfries, der das Tonnengewölbe von der Raumschachtel trennt. Das Liniengeflecht des ortsbezogenen Werks scheint spiegelsymmetrisch angelegt zu sein und erinnert in seiner inneren Organisation gleichwohl an abstrakte Rohrschach-Tests wie an figurative Wucherungen. Anfang und Ende werden nicht definiert, der Blick verliert sich im Detail. An den Rändern ein plötzliches Ende.

- Einblick in den Theseustempel mit Richard Wright, No title, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Verschiedenste Unmöglichkeiten

Der Prozess des Gestaltens und der Prozess der Veränderung sind Richard Wright wichtiger als das Festhalten eines Werks. Das Blattsilber wird innerhalb der Ausstellungsdauer oxidieren und die Zeichnung sukzessive schwarz färben. Bislang ist jedoch noch nicht absehbar, in welchen Graden und mit welcher Geschwindigkeit der „Verfall“ (Richard Wright) passieren wird. Sicher ist nur, dass die Wandzeichnung am Ende der Schau anders aussehen wird als jetzt. Der Rost des Silbers wird die Patina der Zeichnung werden.

Das Unvermögen, das Aussehen der Arbeit zu fixieren, spiegelt sich auf fast magische Weise auch in der Unmöglichkeit, die Zeichnung als Ganzes zu erfassen und zu fotografieren. Immer wieder entziehen sich einzelne Partien dem Blick und dem Kameraauge. Irgendwo zwischen ornamentaler Pracht und farbiger Reduktion inszeniert Wright das Sehen selbst als eine Suche nach dem Bild. Vielleicht wird das Werk in einigen Monaten leichter, weil direkter erfahrbar werden, es mag sein, dass die Oxidation den Linien mehr (farbige) Intensität verleiht und sie sich stärker von der Wand abheben. Zuvor stellt Richard Wright jedoch den Sehsinn auf eine harte Probe und dessen Vorherrschaft für die Rezeption der Zeichnung fürs erste in Frage. Seine Weigerung, ein sichtbares und auch verkaufbares Bild vorzulegen, geht Hand in Hand mit seiner Offensive gegen Materialismus und gegen den Fetischismus am Kunstmarkt.

Wider den Zeitgeist – immer jung zu bleiben, eine Arbeit für die Ewigkeit zu fertigen, Zeitaufwand und Ergebnis in ein ökonomisch sinnvolles Verhältnis zu setzen – arbeitet Richard Wright langsam und produziert für den Theseustempel ein Werk, das sich permanent verändert im Herbst für immer verschwindet. Wie das Licht, das die Arbeit jeden Tag von Neuem abtastet, ist die Wandzeichnung „No title“ nicht greifbar, als solches nicht wahrnehmbar (nur als Leuchtendes oder Beleuchtetes), dennoch verändert sie mit ihrer Präsenz den konkreten Raum. Indessen erinnert ihre Wandlung leise an die Zeitlichkeit des Lebens.

Biografie von Richard Wright (* 1960)

1960 geboren

2009 erhielt er den Turner Prize

Lebt und arbeitet im schottischen Glasgow

(Alexandra Matzner, Wien 16.4.2013)

- Theseustempel im Volksgarten, Wien, Foto: Alexandra Matzner.

- Richard Wright, No title (Liniengeflecht), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title, Blick in eine Ecke, temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title (Bodenleist), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title (Struktur), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

- Richard Wright, No title (Detail mit sichtbarer Punktierung), temporäre Wandzeichnung im Theseustempel, Wien, 2013, Foto: Alexandra Matzner (fotografiert am 16.4.2013, 10-11 Uhr)

Weitere Beiträge zur modernen Kunst im Theseustempel

- Für Versilberung wird meist mit blauem Bolus – mit Hasenhautleim und Pigment verkochte Kreide – gearbeitet, um einen kühleren Farbeffekt zu erreichen.

- Darunter waren Arbeiten von Robert Morris „Footprints From Traveling. Limit of Reach“, Sol LeWitt „Lines from the Centre, the Corners and Sides“, Richard Serra „Abstract Slavery“, Mel Bochner, Dorothea Rockburne, Richard Tuttle und Robert Ryman. Siehe die Presseaussendung des MoMA: http://www.moma.org/docs/press_archives/5345/releases/MOMA_1976_0004_4.pdf?2010 (New York, MoMA, 29.Jänner bis 9.März 1976).

- Barbara Rose, Drawing Now (Ausst.-Kat. Museum of Modern Art, New York, 1976), New York 1976, S. 7, zit. nach: Christian Rattemeyer, Mit dem Kompass in der Hand. Eine Beurteilung zeitgenössischer Zeichnungen, in: Christian Rattenmeyer (Hg.), Kompass. Zeichnungen aus dem Museum of Modern Art, New York. The Judith Rothschild Foundation Contemporary Drawings Collection (Ausst.-Kat. Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2011), Ostfieldern 2011, S. 18.

- Die Meister des 15. Jahrhunderts fixierten ihre Kompositionen auf grundierten Bildträgern oder kopierten berühmte Vorbilder in Musterbüchern und auf Skizzenblättern. Einige dieser Zeichnungen sind derzeit in der Albertina zu sehen. Die Ausstellung „Bosch Bruegel Rubens Rembrandt“ beginnt mit den alt-niederländischen Meisterzeichnungen.