Kunst, Künstler, Ausstellungen, KunstgeschichteARTinWORDS, Ihr e-Kunstmagazin

Aktuelle Ausstellungen

- Richard Estes, Nedick’s, 1970, Öl auf Leinwand, 121,9 × 167,6 cm (Museo nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid © Richard Estes, Courtesy Schoelkopf Gallery, New York, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza)

60 Jahre Fotorealismus in Baden-Baden

Das Museum Frieder Burda widmet sich im Frühjahr 2026 dem Fotorealismus von den 1960er Jahren bis heute. Anhand von über 90 ausgewählten Meisterwerken aus den USA und Deutschland beleuchtet die Ausstellung die Entwicklung dieser auch als Hyperrealismus bekannten Kunstströmung. Dabei gibt das Museum in Baden-Baden einen profunden Einblick in die Entwicklung des realistischen Malens von den Anfängen Mitte der 1960er Jahre bis in die Gegenwart.

„Viele von uns kamen für sich persönlich zu dem Schluss, dass die Wege, die damals in der Malerei beschritten wurden, für uns mehr oder weniger versperrt waren. [...] Der Realismus wurde zu einer Möglichkeit, dem zu entkommen, weil man nicht das Gefühl hatte, dass dort schon alle Pionierarbeit getan war.“1 (Robert Bechtle)

Deutschland | Baden-Baden: Museum Frieder Burda, 28.2. – 2.8.2026

- Max Liebermann, Blumenstauden am Gärtnerhäuschen nach Osten, 1923, Öl auf Leinwand, 55,5 x 75,5 cm (Privatsammlung)

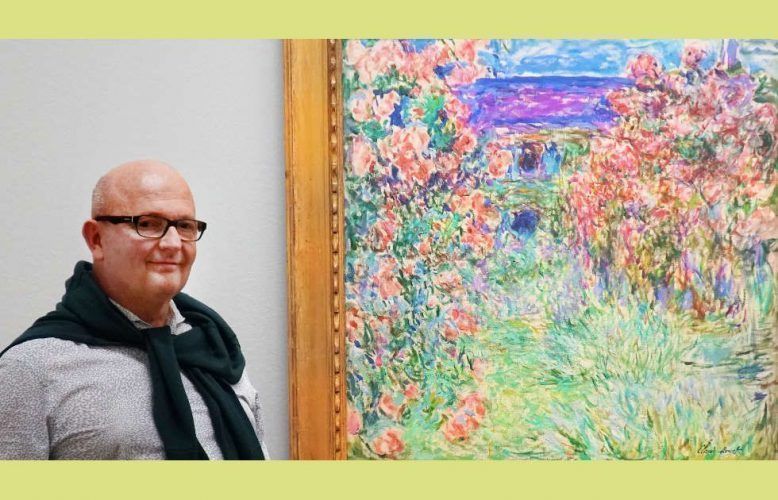

Max Liebermann und der Impressionismus in Deutschland, Museum Barberini, Potsdam

Max Liebermann (1847–1935) stieß mit seiner impressionistischen Malerei die erste Avantgardebewegung in Deutschland an. Als Sammler und Vermittler des französischen Impressionismus und als Präsident der Berliner Secession hat er im national geprägten Kaiserreich für die Internationalität der Kunstwelt gekämpft. Auch unter dem Einfluss Claude Monets und seiner Kollegen wandten sich junge Maler in Städten wie München und Berlin einer neuen Bildsprache zu, die sich durch eine dynamische Pinselführung und leuchtende Farbigkeit auszeichnet. Im Frühjahr 2026 widmet das Museum Barberini der einflussreichsten Bewegungen der europäischen Kunstgeschichte eine spannende Überblicksausstellung.

Deutschland | Potsdam: Museum Barberini, 28.2. – 7.6.2026

- Tracey Emin, My Bed 1998 (Tate. Lent by The Duerckheim Collection 2015, On long term loan © Tracey Emin. All rights reserved, DACS/Artimage)

London | Tate Modern: Tracey Emin

In Malerei, Video, Textil, Neon, Schrift, Skulptur und Installation lotet Tracey Emin (*1963) Grenzen aus und nutzt den weiblichen Körper als mächtiges Werkzeug, um Leidenschaft, Schmerz und Heilung zu erforschen. Die Ausstellung in der Tate Modern zeichnet 40 Jahre ihres bahnbrechenden Schaffens nach und zeigt neben bisher unveröffentlichten Werken auch die für ihre Karriere prägenden Empfindungen. In der Tate Modern spricht man von der größten Retrospektive zu Tracey Emin, die bisher zu sehen war. Die Ausstellung entstent in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin und präsentiert über 90 Werke aus den Bereichen Malerei, Video, Textil, Neonkunst, Skulptur und Installation. Emins Werke verdeutlichen den unverfälschten, persönlichen Ansatz der Künstlerin, sie teilt damit ihre Erfahrungen von Liebe, Trauma und persönlichem Wachstum.

Großbritannien | London: Tate Modern, Eyal Ofer Galleries, 26.2. – 31.8.2026

Vorschau auf die Ausstellungseröffnungen der nächsten Woche

- Félicien Rops, Die Absinthtrinkerin, Detail, 1870, Schwarze Kreide auf Papier, 23,6 x 12,1 cm (Erworben 2022 von Onno van Seggelen Fine Arts, Rotterdam mit Mitteln der Campe’schen Historischen Kunststiftung © Hamburger Kunsthalle / bpk, Foto: Christoph Irrgang)

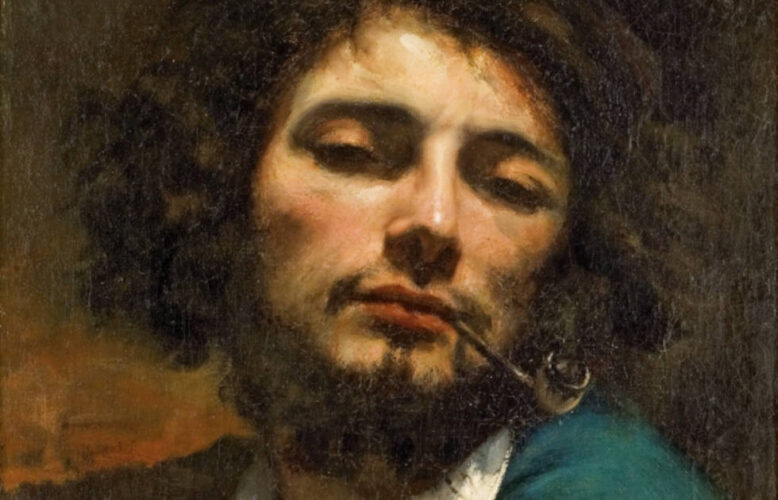

Félicien Rops im Kunsthaus Zürich

Félicien Rops (1833–1898) war ein Grenzgänger des Symbolismus. Mit scharfem Blick und spitzer Feder stellte er Konventionen infrage und lotete die Grenzen der Kunst aus – gefeiert etwa von den Schriftstellern Charles Baudelaire und Joris-Karl Huysmans.

Schweiz | Zürich: Kunsthaus Zürich, 6.3. – 31.5.2026

- Clara Peeters, Stillleben mit Lilien, Rosen, Iris, Stiefmütterchen, Akelei, Nebelliebe, Rittersporn und anderen Blumen in einer Glasvase auf einer Tischplatte, flankiert von einer Rose und einer Nelke, Detail, 1610 (National Museum of Women in the Arts, Washington)

Ghent | MSK: Künstlerinnen der Niederlande zwischen 1600 und 1750

Im Frühjahr 2026 wird das MSK der Öffentlichkeit faszinierende Werke von Künstlerinnen aus den Niederlanden im „langen 17. Jahrhundert“ (1600–1750 → Barock) vorstellen. Mit dieser Ausstellung erweitert das MSK nicht nur seine Forschung zu Künstlerinnen, sondern zeigt auch, dass sie in dieser Region keine Seltenheit waren.

Belgien | Ghent: Museum voor Schone Kunsten (MSK), 7.3. – 31.5.2026

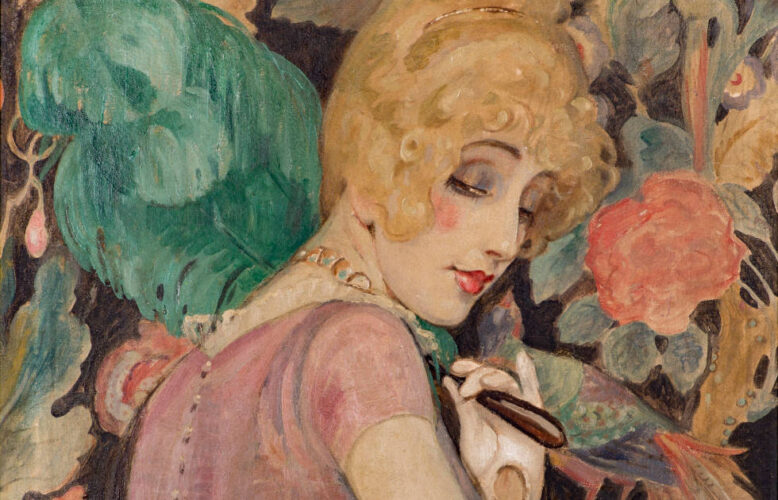

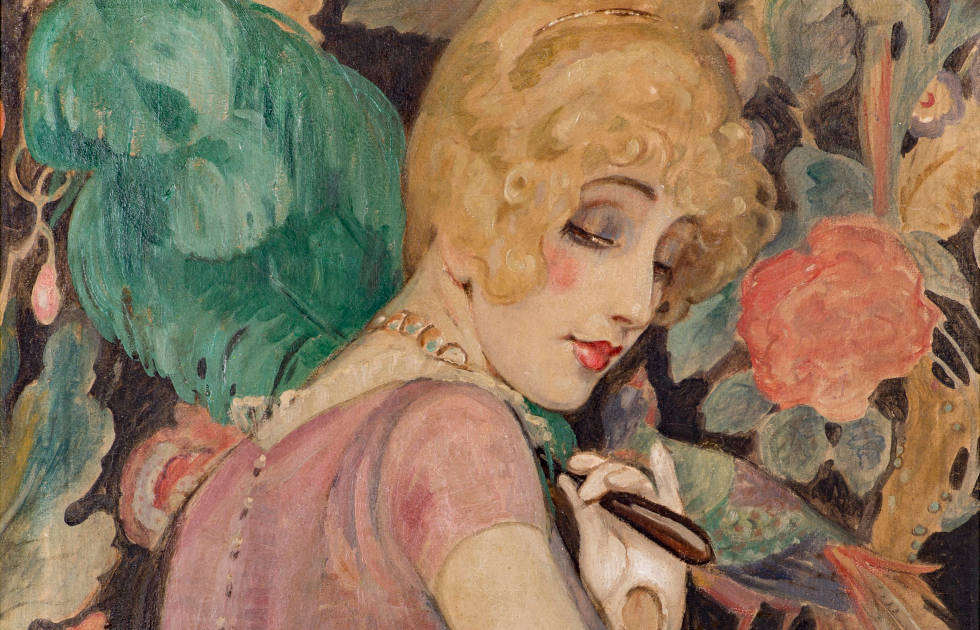

- Gerda Wegener, Lili mit einem Federfächer, Detail, 1920, Öl auf Leinwand, 79.69 x 59 cm (Privatsammlung, Dänemark)

Basel | Kunstmuseum Basel: The First Homosexuals 1869–1939

Die Ausstellung „The First Homosexuals“ im Kunstmuseum Basel widmet sich der frühen Sichtbarkeit von gleichgeschlechtlichem Begehren und Geschlechtervielfalt in der Kunst. Anhand von rund 100 Gemälden, Fotografien, Arbeiten auf Papier und Skulpturen wird beleuchtet, wie sich ab 1869 – dem Jahr der ersten Nennung des Begriffs „homosexuell” – neue Bilder von Sexualität, Geschlecht und Identität bildeten. Die vielschichtige Ausstellung öffnet den Blick auf queere Netzwerke, intime Porträts, kodiertes Verlangen und mutige Lebensentwürfe.

Schweiz | Basel: Kunstmuseum Basel, Neubau, 7.3. – 2.8.2026

- Franz Marc, Kühe, rot, grün, gelb, 1911, Öl auf Leinwand, 62 cm x 87,5 cm (Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München)

München | Lenbachhaus: Der Blaue Reiter. Über die Welt hinaus

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formierte sich in München ein Kreis von Künstlerinnen und Künstlern mit einer Vision: Der Blaue Reiter. Die Beteiligten hatten das gemeinsame Ziel, die Kunst zu erneuern und die Gesellschaft zu verändern. Besonders wichtig waren ihre beiden Ausstellungen in München 1911 und 1912, organisiert von der „Redaktion Der Blaue Reiter“. Der Titel nahm explizit Bezug auf das Vorhaben des Almanachs: Dieses programmatische Jahrbuch etablierte den „Blauen Reiter“ als Teil eines weltweiten, epochen- und gattungsüberschreitenden Kunstschaffens.

Deutschland | München: Lenbachhaus, 10.3.2026 – 5.9.2027

KÜNSTLER*INNEN GEBURTS- & TODESTAGE

Kunst-News

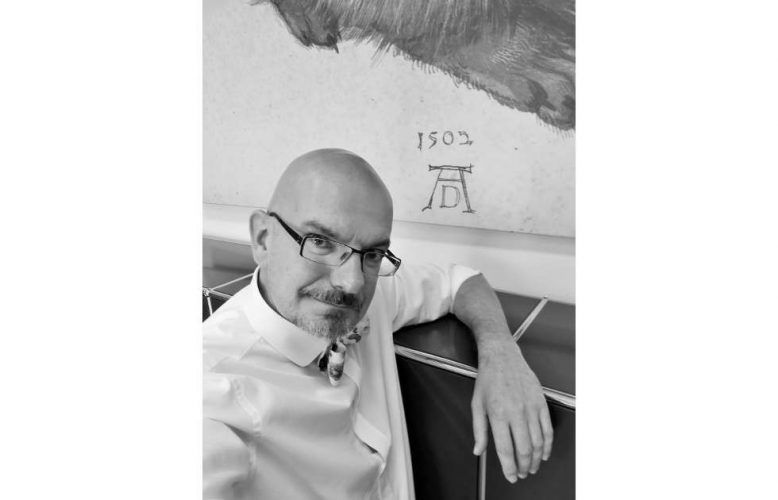

Mit Künstlerinnen und Künstlern, bzw. Persönlichkeiten aus der Kunstwelt zu sprechen, ermöglicht, einen Blick auf Konzepte, Prozesse und Arbeitsbedingungen zu erhaschen. Wir von ARTinWORDS gehen mit ihnen daher bevorzugt durch Ausstellungen oder besuchen sie in ihren Ateliers - in der Hoffnung auf noch viele erhellende und inspirierende Momente!

Gespräche über Kunst

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)

![Frida Kahlo, El sueño (La cama) [Schlaf (Das Bett)], Frida Kahlo schlafend, 1940, Öl auf Leinwand, 74 x 98 cm, signiert Frida Kahlo und datiert unten rechts (Privatbesitz © Sothebys)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Frida-Kahlo-Der-Traum-Frida-Kahlo-schlafend-772x500.jpg)