Secession: Gerard Byrne Irischer Medienkünstler zu „Upon all the living and the dead“

Gerard Byrne und Sven Anderson, A Visibility Matrix, 2018, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

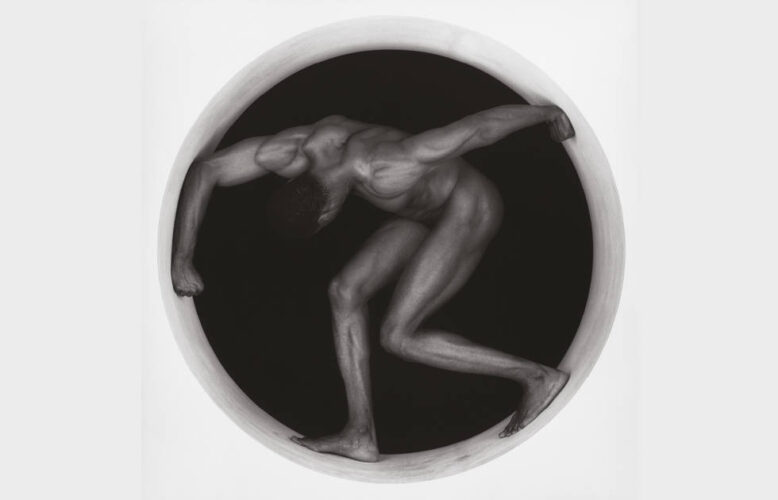

Gerard Byrne zeigt in der Wiener Secession drei Arbeiten aus den letzten drei Jahren und trennt dafür den Hauptausstellungsraum in zwei Black-Boxes und einen lichtdurchfluteten Raum. Sichtbarkeit, Medienreferenz und die Möglichkeiten moderner Technologie stehen dabei im Zentrum seiner Überlegungen. Byrne bekämpft offensichtlich die strikte Symmetrie der Jugendstil-Architektur und setzt ein bewusstes Zeichen gegen Stabilität und Berechenbarkeit. Wenn man auch die Ausstellung mittig betritt und die Multi-Channel-Installation „A Visible Matrix“ (2018/19) sich direkt gegenüber der Tür entfaltet, so öffnet er doch das linke Seitenschiff mit dem Blick auf großformatige Silbergelatine-Aufnahmen von Tieren. Sind sie lebend oder tot? Der Titel der Schau – „Upon the living and the dead“ – referenziert auf das melancholische Zitat von James Joyce „Upon All the Living and the Dead“ aus „Dubliners”.

Gerard Byrne. Upon all the living and the dead

Österreich / Wien: Secession

1.2. – 31.3.2019

Biester

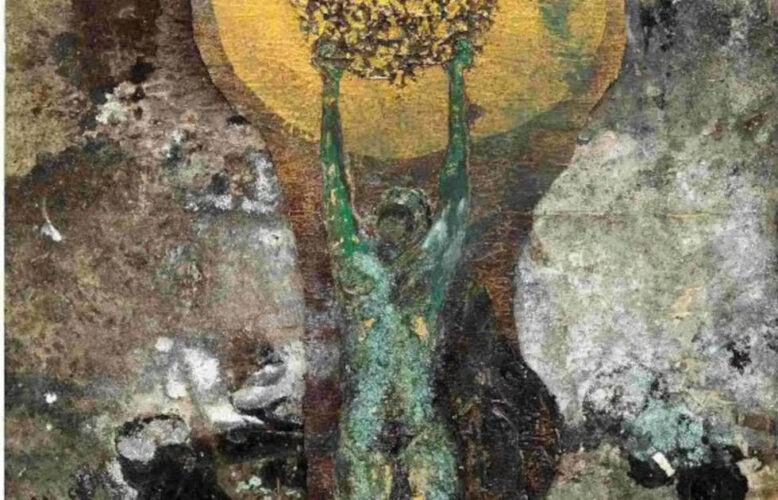

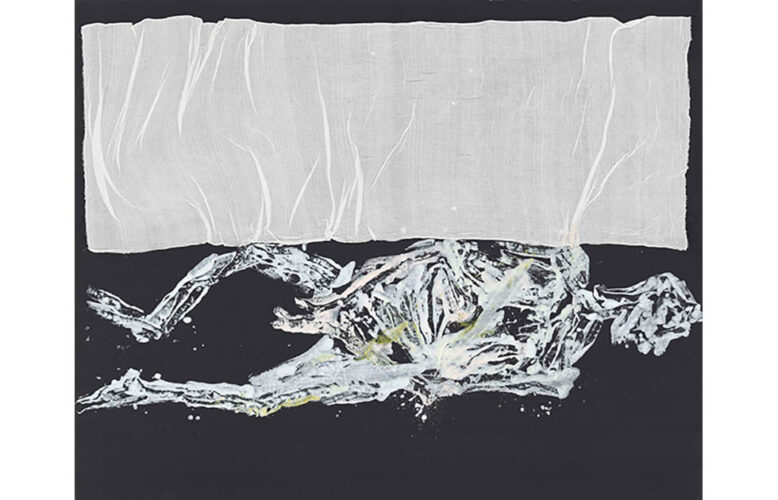

„Jielemeguvvie guvie sjisjnjeli [Film Inside an Image]“ (2016) drehte Gerard Byrne im Biologiska Museet in Stockholm. Das heute geschlossene Diorama wurde 1893 eröffnet und führt die Tierwelt Schwedens vor: ausgestopfte Wölfe, Bären, Elche, Vögel, aufgestellt in einer naturalistischen Umgebung und in einem kreisförmigen Raum. Der irische Künstler entdeckte das Naturkundemuseum während einer Residency in Stockholm und war von der Künstlichkeit und dem natürlichen Licht fasziniert. Über zwei Jahre ging er immer wieder in das Biologiska Museet, um zu fotografieren – mit dem Material des späten 19. Jahrhunderts, einem Silbergelatine-Film. Die schwarz-weißen Aufnahmen mit dem Titel „Beasts“ sind fleckig, was den Bildern einen gewissen melancholischen Retro-Charme verleiht. Mit dem Kader gedruckt, zeigen sie sowohl das Motiv als auch die Bedingtheit ihrer Machart. Das Diorama als das Innere einer Kamera zu begreifen, ist Gerard Byrnes grundlegende Überzeugung. Ehemals lebendige und nun fixierte Tiere in charakteristischen „Posen“ in einem assemblierten Bühnenraum aufzustellen, gleicht dem Bedürfnis nach Dokumentation und Repräsentation.

Der im abgegrenzten hinteren Ausstellungsraum gezeigte Film besteht aus einer einzigen Einstellung. Langsam fährt die Kamera das Diorama entlang. Sie befindet sich nahe an den Tieren und gibt Details frei, die dem Publikum verborgen bleiben mussten. Nägel, mit denen die Geweihstangen von einem Elch befestigt sind, Pinselstriche aus der naturalistisch-illusionistischen Malerei, in der der Hintergrund ausgeführt wird. Die Illusion wird desillusioniert und gleichzeitig vom Kameraauge bewundert. Gerard Byrne macht die Übereinkunft von Schöpfer und betrachtendem Publikum sichtbar, die es benötigt, um im Kinoraum der Illusion zu erliegen. Allzu leicht würde es fallen, das gefilmte Bild als ein künstliches zu erkennen – zumal moderne Tierfilme mit Drohnen und verkleideten Kameras so nahe an die zu filmenden Tiere in ihrem angestammten Lebensraum herankommen wie kaum eine Illusion. Die Begeisterung des Künstlers entflammt daher auch nicht am gezeigten „Material“ per se, sondern an der Machart, der Medialität des Ortes. Wenn Gerard Byrne nach langer Beschäftigung mit dem Museum entdeckt, dass es die Tageslichtdecke und der darauf liegende Schnee sind, die die Magie des Dioramas entschieden mitprägen, ist der Weg zu James Joyce nicht mehr weit: „Und langsam fällt der Schnee auf die Lebenden und die Toten.“

- Gerard Byrne, Beasts, 2018, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

- Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – Film Inside an Image, 2016, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

Auf die Lebenden und die Toten

Zwischen Re/Konstruktion und Analyse bewegen sich die beiden Arbeiten „In Our Time“, 2017 für Skulptur Projekte Münster geschaffen, und die gemeinsam mit Sven Andersen konzipierte, komplexe 14-Kanal-Videoinstallation „A Visibility Matrix“ (2018). „In Our Time“ widmet sich dem Radio der 1960er und 1970er Jahre. Gerard Byrne rekonstruiert, besser assembliert Versatzstücke des analog gesendeten Radios. Der PC steht zwar schon im Hintergrund, die Kassetten erinnern aber noch an „die gute alte Zeit“. Das Machen des Radio und das Machen von Musik in einem anderen Bereich des Tonstudios werden auf zwei Screens und zwei Tonspuren nebeneinander gezeigt. Ein Klavier ergänzt das Bühnenbild der Black-box und lädt vielleicht sogar ein, selbst an der Musikproduktion und -distribution teilzunehmen. Auch hier weht ein Lüftchen Nostalgie mit.

Zeitgenössischer ist da schon die gemeinsam mit Sven Andersen konzipierte Video-Assemblage „A Visibility Matrix“, die in der Wiener Secession ihren dritten Aufzug erlebt (gefolgt von Void in Derry, Irland). 14 Monitore und doppelt so viele Lautsprecher, in jenem anonymen Design gestaltet, wie man sie tausendfach auf Flughäfen antrifft, zeigen Bilder und Töne einer großen Gruppen von Produzentinnen und Produzenten. Die beiden Künstler haben ein Netzwerk an Kunstschaffenden und bildproduzierenden Menschen um sich geschart, dass das Material bereitstellt, aus dem sie diese Videocollage fertigten. Manchmal läuft auf allen Bildschirmen das gleiche Video, manchmal ist es eine Vielzahl, eine Stimme fügt im Off Gedanken der Kreativen zu – und ergänzt sie um (scheinbar) eigene in der Ich-Erzählung. Handelt es sich um eine Künstliche Intelligenz, die steuert, welche Bilder man gerade sieht? Reagiert die Maschine auf die Besucherinnen und Besucher? Modelliert sie dadurch die Erfahrungswelt der Rezipienten nach einem vorprogrammierten Muster? Potenziell ist alles möglich (Facebook macht es vor!), doch die Ressourcen der Kunstschaffenden reichen noch nicht so weit. Sie schreiben der Maschine noch vor, was sie zu zeigen hat. Sie arbeiten noch nach einem Narrativ, das mit den zugesandten Bildern und Tönen spielt und ihnen einen Mehrwert abzuringen sucht. Entgegen dem Trend alles kabellos miteinander zu verbinden, entschieden sich Byrne und Andersen für dicke Kabelstränge, die sie über die Zwischendecke der Secession in den Ausstellungsraum führen. Am Boden verbinden die schwarzen Kabel wie künstliche Nerven und Plastikadern das System wie ein Wurzelwerk, schön in s-förmigen, naturähnlichen Verästelungen arrangiert. Natur und Technologie, Leben und Tod, überlebende Bilder und lebensfähige, künstliche Intelligenz – und der Mensch irgendwo dazwischen.

Gerard Byrne, geboren 1969 in Dublin, lebt und arbeitet in Dublin.

Kuratiert von Bettina Spörr.

- Gerard Byrne, In Our Time, 2017, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

- Gerard Byrne und Sven Anderson, A Visibility Matrix (2), 2018, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

Secession: Gerard Byrne. Upon all the living and the dead: Bilder

- Gerard Byrne und Sven Anderson, A Visibility Matrix, 2018, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

- Gerard Byrne, Beasts, 2018, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

- Gerard Byrne, Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – Film Inside an Image, 2016, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger

- Gerard Byrne, In Our Time, 2017, Ausstellungsansicht Secession 2019, Foto: Iris Ranzinger