Wien | Unteres Belvedere: Gustav Klimt. Pigment & Pixel Klimt digital | 2025

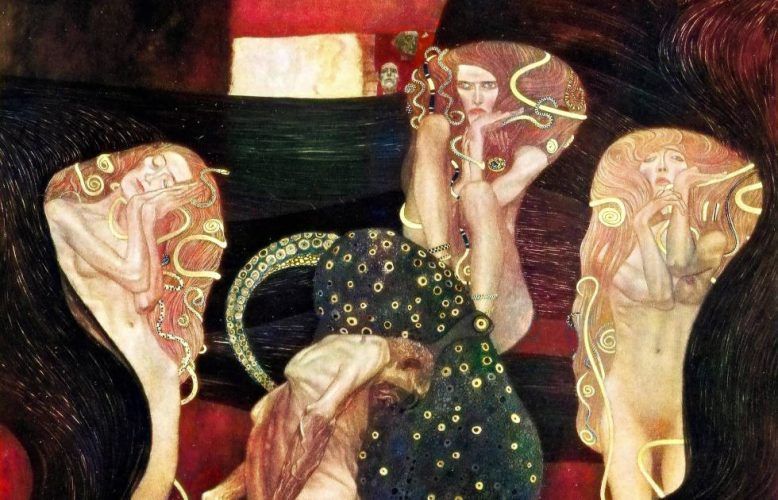

Gustav Klimt, Fakultätsbild „Die Jurisprudenz“, Detail, 1900-1907, Rekolorisierung nach historischer Aufnahme (2021) (Österreichische Galerie Belvedere, Wien / Image by Google)

Gustav Klimt. Pigment & Pixel

Österreich | Wien: Unteres Belvedere

21.2. – 7.9.2025

Gustav Klimt ist der bekannteste Maler Österreichs, seine Werke begeistern weltweit Millionen von Menschen. Dennoch verbergen sich hinter seinen berühmten Bildwelten immer noch zahlreiche Geheimnisse: Wie hat Klimt gearbeitet? Welche Materialien hat er verwendet? Wie hat er einzelne Bilder konzipiert? Die Ausstellung in der Orangerie des Belvedere ermöglicht einen Blick unter die Oberfläche von Klimts Farbenwelt. Dank modernster Bildtechnologien wie lnfrarotreflektografie, Röntgenaufnahmen und Künstliche Intelligenz (KI) gelingt es, neue Erkenntnisse über Klimts Arbeitsmethode zu gewinnen. Gelegentlich werden auch überraschende Abweichungen zwischen Vorzeichnung und finaler Ausführung sichtbar.

Gustav Klimt. Pigment & Pixel 2025

Klimts verlorene Fakultätsbilder gehören zu den bedeutensten und gleichzeitig unbekanntesten Schöpfungen des Jugendstil-Malers. Dies könnte sich nun ändern. Das Belvedere zeigt eine hypothetische Rekonstruktion der Farbigkeit, das Ergebnis seiner mehrjährigen Kooperation mit Google Arts & Culture.

Bevor man allerdings mit der Farbrekonstruktion und der Hängung der Bilder im Großen Festsaal der Universität Wien konfrontiert wird, zeigt Kurator Franz Smola insgesamt acht Originale Klimts. Wenn auch „Der Kuss“ weiterhin im Oberen Belvedere bleiben muss, so präsentiert die Schau mit „Judith I“ (1901) und „Sonnenblume“ (1907/08) zwei der Hauptwerke Klimts aus der Sammlung bis zum Herbst 2025 in der Orangerie. Ergänzt wird die Auswahl um das sehr frühe „Frauenbildnis“ (um 1893/94), „Nach dem Regen“ (1898), „Freundinnen (Wasserschlangen I)“ (1904), „Forsthaus in Weißenbach I (Landhaus am Attersee)“ (1914), „Allee zum Schloss Kammer“ (1912), „Amalie Zuckerkandl“ (1917/18, möglicherweise bereits 1913/14) und „Dame in Weiß“ (1917/18).

Klimt durchleuchtet

Fototechnische Untersuchungsmethoden gehören heute zum Standardrepertoir von Museen. Röntgenstrahlen1, Infrarotreflektografie, UV-Strahlen2, Makroskopfotografie und das Mikroskop gewähren einen Blick unter die Oberfläche der obersten Malschichten. Damit kann man dem Künstler Gustav Klimt gleichsam im Atelier über die Schulter schauen und teils gravierende Änderungen in den Kompositionen (vor allem Porträts) nachvollziehen.

Frauenbildnis

Das sehr frühe „Frauenbildnis“ (um 1893/94) zeigt ein Porträt von Marie Breunig, der Gattin des Inhabers eines großen Wiener Bäckereibetriebs. Der frühe Klimt, damals etwa 32 Jahre alt, unterscheidet sich stilistisch gravierend vom heute so berühmten Klimt der Zeit ab 1900. Entsprechend der akademischen Maltradition der 1890er Jahre ist das Blidnis fast hyperrealistisch ausgeführt. Man hat mit Hilfe von Infrarotaufnahmen nachweisen können, dass Klimt hierfür eine Porträtaufnahme der Abgebildeten zu Hilfe genommen hat.3 Die IR-Aufnahme zeigt ein ein mit Bleistift aufgetragenes Rasternetz (Abstand fünf Centimeter), mit dem er die Fotografie auf die Leinwand übertrug sowie am oberen Rand ein Muster, das Klimt nicht ausführte.

Amalie Zuckerkandl

Gegenüber von Klimts Frühwerk hänft das unvollendete Bildnis „Amalie Zuckerkandl“ (1917/18, möglicherweise bereits 1913/14). Amalie war die Gattin des Chirurgen und Urologen Otto Zuckerkandl. Da das Ehepaar mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 nach Lemberg übersiedelte, unterbracht Gustav Klimt die Ausführung des Werks und führte es erst 1917/18 weiter fort. Als Klimt im Febraur 1918 starb, wurde es unvollendet in seinem Hietzinger Atelier gefunden. In das Belvedere kam das Werk über Ferdinand Bloch-Bauer.4

Das in großen Teilen erst als Skizze ausgeühfrte Werk gibt einen guten Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers. Er übermalte die helle Grundierung mit einer im UV-Licht violett fluoreszierenden Imprimitur5. Danach ergänzte er die Unterzeichnung auf der Leinwand mit Details. Das angedeutete Blumenmuster des Kleides wurden wohl schnell mit einem Graphitstift eingetragen, um es danach mit Ölharzfarben6 farbig umzusetzen. Doch nicht nur das Kleid, sondern auch der Hintergrund sind noch weit von einer Vollendung entfernt. So sah ein Gemälde im ersten Stadium seiner Genese in Klimts Atelier aus. Einzig Kopf und Dekollete haben einen höheren Grad an Ausarbeitung erfahren.

Nach dem Regen

„Nach dem Regen“ entstand im Jahr 1898 und gehört damit zu den frühesten Landschaftsbildern Klimts. An der Kunstgewerbeschule zum Dekorationsmaler ausgebildet, hatte sich der junge Künstler anfgangs auf die Ausstattung von Theaterbauten spezialisiert (Künstler-Compagnie). Erst 1897 - mit einem Aufenthalt in Tirol - ist seine Hinwendung zur Landschaft dokumentiert, wenn auch das dazugehörige Werk verloren ist. Somit setzt das Landschaftsschaffen Klimts erst 1898 ein, als er „Nach dem Regen“ schuf, inspiriert von St. Agatha am Hallstätter See im oberösterreichischen Salzkammergut. Auffallend ist dass außergewöhnliche Format, ein schmales Hochformat, das an ostasiatische Farbholzschnitte erinnert. Dadurch staffelte Klimt die Motive, darunter schwarz-weiß gefiederte Hühner und schlanke Obstbäume, eher nach oben. Seine weiche Malweise unterstützt den Eindruck von Flächigkeit. Ein Blick auf die Unterziechnung zeigt, wie genau der Künstler seine Komposition vorbereitet hat. So plante er anfangs links unten weitere Hennen unterzubringen. Offenbar entschied er sich im Laufe der Ausführung dagegen und ersetzte die Tiere durch kleine, rosa Blüten.

Allee zum Schloss Kammer

Im Jahr 1912 schuf Gustav Klimt eine von insgesamt fünf Ansichten des Wasserschlosses am Attersee: „Allee zum Schloss Kammer“. Der Künstler muss sich vor die Einfahrt zum Schloss gestellt haben, und ließ das gelb hervorblitzende Gebäude von großen Linden rahmen. Die Allee vermittelt einen Tiefenzug, den Klimts Landschaften sonst kaum aufweisen. Dem steht das Netz an Tupfen in den Baumkronen gegenüber. Interessant ist, wie Klimt in diesem Werk die Vorzeichnung in blauer Farbe ausführte und auch die Umrisslinien der Bäume in diesem Ton in Ölharzfarben gestaltete.

Forsthaus in Weißenbach I (Landhaus am Attersee)

„Forsthaus in Weißenbach I (Landhaus am Attersee)“ (1914) gibt jenes Domizil wieder, das Gustav Klimt zwischen 1914 und 1916 nutzte, als er die Sommerfrische am Attersee verbrachte. Der Künstler interessierte sich besonders für das vor einem Abhang gelegene Haus und die Wiese. Da keine vorbereitenden Zeichnungen Klimts erhalten sind (hat er überhaupt welche angefertigt?), kann man nur spekulieren, wie der Maler seine Motive auf die Leinwand brachte. Hat er sie direkt vor Ort im Zimmer gemalt? Für eine Ausführung im Freien spricht kaum etwas. Hat er ein Fernrohr verwendet? Gesichert ist, dass sich Klimt eines sogenannten Suchers bediente, um den Bildausschnitt festzulegen. Er schnitt dafür aus einem hochrechteckigen Papierstück ein quadratisches Fenster aus, durch das er die Landschaft betrachtete.

Da das „Forsthaus in Weißenbach I (Landhaus am Attersee)“ 1914 entstanden ist, gehört es zu den späten Werken des Wiener Malers. Doch schon früher bediente er sich eines pointillistischen Farbauftrags (→ Postimpressionismus | Pointillismus | Divisionismus). So zeigt sich Klimt seit 1900 als Anhänger der modernen französischen Malerei, indem er vor allem in den Landschaftsbildern den Impressionismus und Pointillismus nutzte, während er gleichzeitig in seinen berühmten Porträts und Allegorien ein Hauptvertreter des Jugendstils ist.

Franz Somla, Kurator der Ausstellung und Klimt-Experte, betont, dass in der Infrarotreflektografie gut

erkennbar ist, „wie Klimt die einzelnen Blumen mit einem Stift vorgezeichnet und bei manchen sogar Farbangaben dazugeschrieben hat. Auch auf Papier hat Klimt solche Blumenskizzen samt Notaten zur Farbe festgehalten, wie Beispiele aus einem der wenigen Skizzenbücher, die sich erhalten haben, zeigen".7 Eine Vergrößerung vom linken unteren Eck des Gemäldes zeigt wirklich, wie Klimt wiederholt "g" in seine Vorzeichnung schrieb (sichtbar gemacht mit einer Infrarotreflektografie). Der Vergleich mit dem Original offenbart, dass damit der Farbton Gelb gemeint ist. Nachdem diese Unterzeichnung vollendet war, übermalte Klimt die gesamte Leinwand mit einer transparenten Imprimitur, einer dünnen Farbschicht. Diese erscheint in der UV-Licht-Aufnahme in Violett.

Klimts Einsatz von Gold

Wenn die Fakultätsbilder zu den unbekanntesten Werken des Malers gehören, so ist sein Gemälde „Der Kuss“ (1908/09, Belvedere → Gustav Klimt: Der Kuss (1908/09)) eines der berühmtesten Bilder der Welt. Es ist End- und Höhepunkt der sog. „Goldenen Periode“, die etwa zwischen 1901 und 1909 anzusetzen ist. Da das Werk auch weiterhin im Oberen Belvedere zu sehen ist, haben die Restauratorinnen für die Ausstellung eine Dokumentation zusammengestellt.

Wie hat Klimt Gold auf die Leinwand aufgetragen? Mithilfe neuester technologischer Untersuchungsmöglichkeiten ist es der Belvedere-Restaurierung gelungen, umfassendere und genauere Antworten auf diese Fragen zu erhalten. Dass Klimt mit einer Ölvergoldung8 arbeitete, gehört zum gesicherten Wissen. Neu ist etwa die Erkenntnis, dass Klimt in manchen Bildern neben Gold auch Platin, rein oder silberhaltig, verwendete, was um 1900 durchaus ungewöhnlich war.9

Doch nicht nur das: Für das freie Auge kaum sichtbar ist die subtile Vergoldungstechnik des Künstlers im Hintergrund des Liebespaares. HIer hat er gleich mehrere Schichten von Metallen übereinandergelegt. Klimt trug zunächst dünn geschlagene Messingblättchen (sog. Schlagmetall) auf die gesamte Fläche auf. Im nächsten Schritt überzog er diese ebenfalls vollflächig mit einer dunkelbraunen Lasur oder Patina, bevor er dort unzählige kleine Gold- und Platinpartikel verteilte. Die spontane Verteilung, die an Sprühnebel oder japanische Lackmöbel (Goldlack) erinnert, nennt Stefanie Jahn treffend „Goldflocken“.10

Gustav Klimts dürfte aufgrund dieser aufwändigen Technik bereits seit 1907 an „Der Kuss“ zu arbeiten begonnen haben. Allerdings war das Bild erst im Juni 1909 vollendet. Dazwischen präsentierte der Künstler das Werk auf der „Kunstschau“ (Juni bis November 1908). Das k. u. k. Unterrichtsministerium kaufte das Gemälde für die Moderne Galerie um die damals außerordentlich hohe Summe von 25.000 Kronen an – laut Historischem Währungsumrechner der Österreichischen Nationalbank entspricht das etwa € 188.000.-. Im folgenden halben Jahr veränderte Klimt noch einige Elemente der Komposition wie den linken Teil der Blumenwiese, er verlängerte die Unterschenkel der knienden Frau und bedeckte ihre Beine mit wesentlich mehr Schlingpflanzen. Außerdem nahm er zahlreiche Änderungen an den Ornamenten auf den Gewändern vor. Die Restaurierung konnte nachweisen, dass der Protagonist ursprünglich einen Vollbart trug, der heute nicht mehr zu sehen ist.

Judith I

Mit „Judith I“ (1901) befindet sich im Frühjahr/Sommer 2025 eines der Hauptwerke der Golden Periode in der Orangerie des Belvedere. Klimts Interpretation der alttestamentarischen Heroin ist weltberühmt. Eigentlich enthauptete die schöne Judith den betrunkenen assyrischen Feldherrn Holofernes, um das jüdische Volk vor der Vernichtung zu retten. Der Wiener Maler nutzte allerdings eine Femme Fatale, eine verführerische, den Tod bringende Frau als Protagonistin der Geschichte. Der abgeschlagene Kopf verschwindet fast im Bilderrahmen. Die schweren Lider gesenkt, die Lippen leicht geöffnet, bietet sich die Dame der Betrachtung an. Ursprünglich hätte Judith mit einer Hand ihre Brust bedeckt, wie eine IR-Aufnahme belegt. Doch der Maler entschied sich während der Ausführung für die erotischere Deutung der Frau - ganz in der Vorstellung seiner Zeitgenossen (vgl. Hebbels Theaterstück "Judith" von 1840).

Nahezu alle Bereiche des Gemäldes sind mit Blattgold verziert. Judiths Halsband und Teile ihres Kleides, ebenso die stilisierten Landschaftselemente im Bildhintergrund glänzen in edlem Metall. Teils trug der Maler über das Gold noch Ölharzfarbe auf, um raffinierte farbige Effekte zu erzielen. Die Wirkung des Bildes wird noch durch den eigens dafür gestalteten Rahmen gesteigert: Klimt entwarf die mit getriebenem Metall ausgestattete Fassung und ließ sie von seinem Bruder Georg anfertigen, wie Franz Smola betont.11

Sonnenblume

Die einzelnen, große „Sonnenblume“ (1907/08) wird in der Klimt-Literatur immer wieder mit einem menschlichen Porträt, und genauer mit Emilie Flöge (→ Gustav Klimt – Emilie Flöge, verglichen. Sie hebt sich deutlich von der grünen Hecke im Hintergrund ab. Hier finden sich nicht nur verschiedene Grün-, Blau- und Violetttöne, sondern auch Goldpartikel. Das Werk enstand am Höhepunkt der sogenannten Goldenen Periode in Klimts Werk. Gleichzeitig arbeitete er am "Kuss" und dem ersten Porträt von "Adele Bloch-Bauer". Gold gehörte damals zu den wichtigsten Farbtönen in Klimts Œuvre und durfte auch in seinen Landschaften nicht fehlen.

Fakultätsbilder in bunt

Die monumentalen Leinwandbilder mit den Allegorien der Philosophie, der Medizin und der Jurisprudenz waren ursprünglich für die Decke des Festsaals der Wiener Universität bestimmt, wohin sie jedoch aufgrund von massiver Kritik nie gelangten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden sie in ein Kunstdepot auf Schloss Immendorf eingelagert, das in den letzten Kriegstagen jedoch in Brand gesetzt wurde, womit auch die Fakultätsbilder Gustav Klimts vernichtet wurden. Ihr Aussehen ist lediglich aufgrund von Schwarz-Weiß-Fotos bekannt. Mithilfe von KI ist es nun gelungen, ihnen eine Farbigkeit zu verleihen, die dem ursprünglichen Eindruck sehr nahekommen dürfte. Die Ausstellung liefert die Rekonstruktionen in den ursprünglichen Bildmaßen.

Verlorene Farbe der Fakultätsbilder

„Wenn in der Stimmung der ‚Philosophie‘ grüne u. blaue Töne eine kühlere Harmonie bildeten, so ist hier [‚Die Medizin‘] ergänzend ein wärmerer, von rosigen Tönen bis zu hell schmetterndem Purpur, angeschlagen.“12 (Ludwig Hevesi)

Beschreibungen wie diese vom Kunstkritiker Ludwig Hevesi haben schon immer die Phantasie von Forschenden entzündet, da die Fakultätsbilder im Mai 1945 verbrannt und nur durch Schwarz-Weiß-Fotografien bekannt sind. Ist es möglich, die Farbigkeit von Klimts Fakultätsgemälden zu rekonstruieren? Neueste Technologien können Hand in Hand mit Erkenntnissen aus der Restaurierung erhaltener Gemälde und Farbangaben in Textquellen eine Ahnung vom originalen Aussehen der Gemälde geben, zeigt sich Kurator Franz Smola überzeugt.

„Drei Rachegöttinnen von schauerlich schöner Bildung, mit goldenen Schlangen im Haar, umlagern ihn drohend. Schwarze Gewänder ziehen gleich unheimlichen Nebelschleiern ihre Arabesken um diese Gruppe. In der oberen, goldstrotzenden Sphäre erscheint die Gerechtigkeit mit ihrem Schwerte, zwischen dem Gesetz, auf deren Buch das Wort ‚Lex‘ steht, und der Wahrheit im goldgestickten Purpurmantel. Den Hintergrund bildet das Quaderwerk eines Justizpalastes.“13 (Ludwig Hevesi)

Ein Algorithmus für Klimt

Mit Hilfe einer KI, die eine statistische Analyse von Klimts erhaltenen Gemälden erstellen und lernen kann14, ist es möglich, Klimts charakteristischen Farbeinsaz nachzuahmen. Der KI-Experte Emil Wallner bezog in dieses System aber auch menschliche Expertise mit ein; bisher existierende Kolorierungsalgorithmen haben keine brauchbaren Ergebnisse erzielt. Deshalb musste Wallner für die Rekolorierung der Fakultätsbilder ein neues Machine-Learning-Modell schreiben, das anhand von 91.749 digitalen Abbildungen von Kunstwerken lernte, wie in Kunstwerken etwa Objektgrenzen und Strukturen beschaffen sind und welche Kompositionen und Motive in Gemälden besonders häufig vorkommen.15 Werke Klimts lehrten dem Algorithmus das charakteristische Kolorit des Wiener Malers. Ergänzt um spzeifische Angaben aus erhaltenen Gemälden und Bildbeschreibungen, konnte in den Prozess der Rekolorierung unmittelbar eingegriffen und die Farbgebung wesentlich nach den Vorstellungen von externen Expert:innen gelenkt werden.16

Gustav Klimt ‒ Pigment & Pixel. Mit Technologie Kunst neu entdecken: Ausstellungskatalog

Stella Rollig, Franz Smola (Hg.)

mit Beiträgen von Stefanie Jahn, Stella Rollig, Franz Smola, Barbara Steiner, Emil Wallner

176 Seiten, 31 x 24 cm

ISBN 978-3-7533-0808-1

Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König

- Stefanie Jahn, Methoden zur systematischen Untersuchung der Gemälde von Gustav Klimt im Belvedere, S. 10–55.

- Das Gold in Klimts Gemälden. Barbara Steiner im Gespräch mit Franz Smola, S. 56–64.

- Franz Smola, Zur Rekonstruktion der Farbigkeit in Gustav Klimts Fakultätsbilder, S. 98–

- Emil Wallner, Das Rätsel um Klimts Farben. Die Rekolorierung der verschwundenen Fakultätsbilder mithilfe künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise, S. 122

- Franz Smola, Vom gründurchleuchteten Aquarium zum hell schmetternden Purpur. Beschreibungen der Farben von Gustav Klimts Fakultätsbildern in historischen Kunstkritiken und kunsthistorischen Texten, S. 137

- Franz Smola, Gustav Klimt. Biografie, S. 146–155.

Weitere Beiträge zu Gustav Klimt

- Röntgenfluoreszenz-Analyse: Die Röntgenfluoreszenz-Analyse ist eine tolle Methode, um zerstörungsfrei die elementare Zusammensetzung von zahlreichen Materialien qualitativ und quantitativ zu bestimmen. Anders als bei der Röntgenuntersuchung ist nicht die durchdringende, sondern die zurückgesendete Strahlung entscheidend. Sie wird als Röntgenfluoreszenz bezeichnet. Die Rückstrahlung erlaubt die Bestimmung chemischer Elemente, die unter anderem für zahlreiche Pigmente charakteristisch sind. Mithilfe eines Scan-Verfahrens können die Messungen sogar flächig erfolgen. Der Flächenscan besitzt den Vorteil, anhand der erkennbaren Verteilung von bestimmten Pigmenten übermalte Farbschichten sichtbar zu machen. Siehe: Entdeckt! Maltechniken von Martini bis Monet, hg. v. Iris Schaefer (Ausst.-Kat. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, vom 8.10.2021–13.2.2022), Köln 2021, S. 197.

- Ultraviolettfluoreszenz (UV-Fluoreszenz): Die UV-Fluoreszenz ist eine Leuchterscheinung, die bei Gemäldeuntersuchungen durch Anregung von kurzwelliger ultravioletter Strahlung hervorgerufen wird. Neben zahlreichen Malmaterialien, die eine charakteristische Fluoreszenz erzeugen, sind vor allem die Leuchterscheinungen von Naturharzen von großer Bedeutung, bilden sie doch einen wesentlichen Bestandteil traditioneller Firnisschichten auf den Gemälden. Im gealterten Zustand fluoreszieren diese oftmals gelb bis grünlich (bei Klimt Violett) und können damit wichtige Informationen über den Zustand und die Behandlung der Gemäldeoberfläche liefern. So lassen sich zum Beispiel auch später hinzugefügte Retuschen und Übermalungen mittels ultravioletter Strahlung feststellen, da sie sich mehr oder minder dunkel auf der fluoreszierenden Firnisschicht abzeichnen. Siehe: Entdeckt! Maltechniken von Martini bis Monet, hg. v. Iris Schaefer (Ausst.-Kat. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln, vom 8.10.2021–13.2.2022), Köln 2021, S. 225.

- Franz Smola, S. 34.

- Die Ehe von Amalie und Otto Zuckerkandl wurde 1919 geschieden. Amalie Zuckerkandl geriet in den 1920er Jahren in wirtschaftliche Not und verkaufte das Bild, das sich bis dahin in ihrem Besitz befunden hatte, an den Zuckerindustriellen Ferdinand Bloch-Bauer. Im November 1941 wurde Amalie Zuckerkandl gemeinsam mit ihrer Tochter Nora Stiasny von den Nationalsozialisten nach Izbica deportiert und 1942 vermutlich im Vernichtungslager Bełžec in Polen ermordet.

- Imprimitur: Eine Imprimitur ist eine transparente oder pigmentierte, ölhaltige Schicht, die auf saugenden Leimgründen zur ganzflächigen Isolierung und gleichzeitigen Tönung des Malgrundes aufgebracht wurde.

- Ölharzfarben: Während Ölfarben mit Lein-, Mohn-, Nuss- oder Sonnenblumenölen gebunden werden, enthalten Ölharzfarben auch einen Anteil Harze. Sie ersetzen einen Anteil der zum Gilben neigenden fetten Öle. Denn nicht nur die gleichmäßige Durchtrocknung, sondern auch die Geschmeidigkeit, Konsistenz und Deckkraft stellten wichtige Kriterien für Ölfarben dar. Mit geringen Mengen von Harzen, Wachsen und anderen Substanzen konnten diese Eigenschaften modifiziert werden. Weiters verbessern die Harze auch die Lichtbrechungseigenschaften (Leuchtkraft) und erhöhen die Dauerhaftigkeit der Farbschichten.

- Franz Smola, Forsthaus in Weißenbach I (Landhaus am Attersee), in: Klimt. PIxel und Pigment (Ausst.-Kat. Belvedere 2025), S. 22.

- Dabei verwende Klimt einen ölhaltigen Grund als Klebemittel. Er strich auf die Leinwand eine Öllasur und trug auf diese das Blattgold auf. Wie auch sonst beim Vergolden üblich werden die Goldblätter mithilfe eines flachen Fehhaarpinsels (Eichkätzchenschweif) aufgetragen. Dieser Vorgang wird auch „Anschießen“ genannt, weil die hauchdünnen Goldblättchen vom Ölanstrich, der wie ein Klebemittel wirkt, wie magnetisch angezogen werden. Zitiert nach: Das Gold in Klimts Gemälden Barbara Steiner im Gespräch mit Franz Smola, in: Ebenda, S. 56–64, hier S. 58.

- Franz Smola, Klimt vergoldet. Neueste Erkenntnisse über Arbeitsmethode und Materialien, in: Ebenda, S. 54.

- Ebenda, S. 59.

- Franz Smola, Klimt, S. 74.

- Ludwig Hevesi, „Neue Bilder von Klimt. Sezession“, in: Wiener Fremden-Blatt, 16.3.1901, zit. nach Ludwig Hevesi, Acht Jahre Sezession. März 1897 – Juni 1905. Kritik – Polemik – Chronik, Wien 1906, Nachdruck hg. von Otto Breicha, Klagenfurt 1984, S. 317f.

- Ludwig Hevesi, „Sezession. Die Klimt-Ausstellung“, in: Wiener Fremden-Blatt, 14.11.1903, zit. nach Hevesi 1906, S. 443.

- Ein Algorithmus benötigt ungefähr 5.000 Bilder, um für ein Objekt ausreichend trainiert zu werden. Emil Wallner musste eine Reihe von Algorithmen ausprobieren, um eine passende technische Formel zu finden. Die Lösung des Problems brachte schließlich ein Modell, das von Richard Zhang, Jun-Yan Zhu und weiteren Mitarbeiter:innen entwickelt und 2017 auf GitHub publiziert wurde. Richard Zhang / Jun Yan Zhu / Phillip Isola / Xinyang Geng / Angela S. Lin / Tianhe Yu / Alexei A. Efros, Real Time UserGuided Image Colorization with Learned Deep Priors: ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, Ebenda, S. 130, 132.

- Ebenda, S. 133.

- Ebenda, S. 136.

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)