New York | Whitney Museum of American Art: Agnes Pelton Wiederentdeckte „Wüstentranszendentalistin“

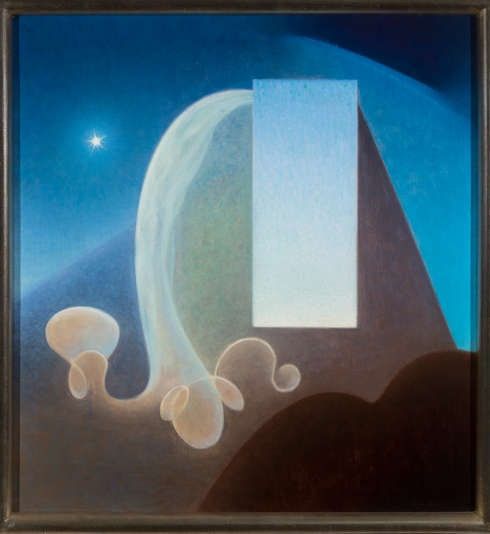

Agnes Pelton, Untitled, Detail, 1931, Öl/Lw, 91.9 × 61.4 cm (Whitney Museum of American Art, New York; purchase, with funds from the Modern Painting and Sculpture Committee 96.175)

Agnes Pelton (1881–1961) war eine visionäre Symbolistin, eine „Wüstentranszendentalistin“, postuliert Selig Family Chief Curator Gilbert Vicario mit seiner am Phoenix Art Museum kuratierten Ausstellung „Agnes Pelton. Desert transcendentalist“.1 Die erste umfassende Schau der Werke der Künstlerin sollte bis Januar 2021 an verschiedenen anderen amerikanischen Häusern gezeigt werden: Nach einer Station im New Mexico Museum of Art in Santa Fe, gelangte sie an das New Yorker Whitney Museum (dort kuratiert von Barbara Haskell), bevor auch dieses unlängst seine Türen aufgrund der Coronavirus-Krise schließen musste.

Agnes Pelton: Wüstentranszendentalistin

USA | New York, Whitney Museum of American Art

13.3. – 28.6.2020

verlängert bis 1.11.2020

Beinahe 30 Jahre lang lebte die 1881 als Kind amerikanischer Eltern in Stuttgart geborene, symbolistische Malerin Agnes Pelton in Kalifornien, in unmittelbarer Nähe zur Colorado-Wüste: Nahe Palm Springs und unweit der Gemeinde Coachella, wo heute das gleichnamige Musikfestival jährlich hunderttausende Feierwütige anzieht, suchte Pelton in der beschaulichen Fünfzigtausend-Seelen-Gemeinde Cathedral City relative Abgeschiedenheit. Fernab von Ablenkungen eines großen Kunstzentrums, waren für sie somit ideale Rahmenbedingungen gegeben, um ihren von Agni-Yoga, den Schriften C.G. Jungs und theosophischen Lehren genährten, spirituellen Introspektionen künstlerisch Ausdruck zu verleihen.

Was für Agnes Pelton eine willkommene Abschottung und gewollte Isolation von der Mainstream-Kunstwelt bedeutete, führte allerdings dazu, dass sie und ihre Werke zu Lebzeiten und in den darauffolgenden Jahrzehnten nur einen kleinen Kreis von Kunstkennerinnen und Experten bekannt wurde. Diese Ausstellung von ungefähr 45 Werken stellt nun der Öffentlichkeit eine noch weitestgehend unentdeckte Künstlerin vor, wobei die kunsthistorische Bedeutung ihrer leuchtenden, abstrakten Bilder der Transzendenz erst jetzt vollständig erkannt wird. Einblicke in die Ausstellung sind trotz der aktuellen Krise möglich: Empfehlenswert ist etwa das vom Phoenix Art Museum auf YouTube bereitgestellte Video mit Impressionen aus der beeindruckenden Schau, aufgenommen anlässlich eines Vortrages der Kunsthistorikerin Erika Doss, in dem sie Peltons Spiritualismus sowie die heutige Suche nach Spirituellem bespricht. Im Übrigen reicht das jüngste Interesse an Agnes Pelton bis hin zu einem im April 2020 erscheinenden, ihr Leben fiktional verarbeitenden Roman.2

Agnes Pelton, eine der Weltabgewandtheit Entgegenwachsende

Oberflächlich betrachtet, lassen in Agnes Peltons Werdegang die Jahrzehnte vor ihrem Umzug nach Kalifornien nicht auf einen bewussten Rückzug vom Kunstbetrieb ihrer Zeit schließen. 1913 stellte sie in der epochalen „Armory Show“ in New York aus. Zuvor war sie Studentin am Brooklyn’s Pratt Institute bei dem einflussreichen Landschaftsmaler, Druckgrafiker, Fotografen und Kunstlehrer Arthur Wesley Dow (1857–1922). Mit 29 Jahren ging sie nach Rom, wo sie an der dortigen British Academy of Arts Aktzeichnung studierte. Zwischen 1921 und 1926 unternahm Pelton ausgedehnte Reisen, unter anderem nach Hawaii und Syrien. Allerdings mag ihre von Familientragödien geprägte Kindheit ein Erklärungsstrang für ihre spätere Tendenz zu introspektiver Weltabgewandtheit sein: Nachdem Agnes Peltons Familie von Stuttgart und einer Zwischenstation in Basel nach New York gezogen war, starb Agnes̕ Vater an einer Überdosis Morphium, als sie neun Jahre alt war. Dieser frühe Verlust und das Aufwachsen als Einzelkind prägten ihr zu Melancholie aber auch zu Sanftmut neigendes Temperament.3

Beecher-Tilton-Skandal

Zudem spürte sie wohlmöglich, dass die sie umgebenden Erwachsenen nicht nur aufgrund dieses Todesfalls stumme Ernsthaftigkeit zur Schau stellten: Vor Agnes̕ Geburt, genauer in den Jahren 1872 bis 1875, hatte nämlich der so genannte „Beecher-Tilton-Skandal“ zu einer vor Gericht ausgetragenen, öffentlichen Demütigung ihrer Familie geführt. Ausgangspunkt hierfür war ein 1872 erschienener Artikel von Victoria Woodhull (1838–1927), einer bekannten Journalistin, Frauenrechtlerin und übrigens ersten amerikanischen Präsidentschaftskandidatin. Diese schoss darin scharfe verbale Spitzen gegen den hochangesehenen Prediger Henry Ward Beecher (1813–1887), der Woodhulls Eintreten für das Recht auf freie Liebe öffentlich denunziert hatte. Beecher, so Woodhull, sei ein Heuchler, praktiziere er doch selbst freie Liebe, da er eine Affäre mit Elizabeth Tilton (1834–1897) – Agnes̕ künftiger Großmutter – gehabt habe. Mit jener Frau also, die Pastor Beecher mit dem Zeitungsverleger Theodore Tilton (1835–1907) selbst getraut hatte. Beecher ging in dessen Haus regelmäßig als Gast ein und aus.4. Der Skandal schlug hohe mediale Wellen. Nach dem Tod von Agnes̕ Vater schwiegen sich Mutter und Großmutter, die sich beide der Erziehung des jungen Mädchens annahmen, allerdings beharrlich über die tiefgreifenden psychischen Spuren aus, die diese Enthüllungen in der Familie hinterlassen hatten.

- Agnes Pelton, Room Decoration in Purple and Gray, 1917, Öl/Lw, 65.5 x 53.38 in. (The Wolfsonian–FIU, The Mitchell Wolfson, Jr. Collection, TD1991.30.2)

- Agnes Pelton, Departure, 1952, Öl/Lw, 24 Σ 18 in. (Collection of Mike Stoller and Corky Hale Stoller)

Metaphysische Landschaften: künstlerischer Ausdruck im Dienste eines spirituellen Werdegangs

Für Agnes Pelton war Kunst eine Disziplin, durch die sie ihrer Vision eines höheren Bewusstseins im Universum Form verlieh. Pelton stellte in und mit ihren Werken jene spirituelle Realität dar, die sie in Momenten meditativer Stille erlebte. Mit einem abstrakten Vokabular aus krummlinigen, biomorphen Formen und zarten, schimmernden Lichtschleiern verlieh sie künstlerisch ihrer Gabe Ausdruck, eine Welt hinter physischen Erscheinungen wahrzunehmen – eine Welt wohlwollender, körperloser Energien, die das Leben beleben und schützen.

Aus einfachen geometrischen Formen schuf Agnes Pelton faszinierende, metaphysische Landschaften. Geheimnisvolle Fackelträger in Ihren Gemälden sind die immer wieder auftauchenden, milchig-weiß reflektierenden Sterne. Einsam strahlen sie an dunklen Abendhimmeln über Sandhügeln, zum Beispiel in „Star Gazer“ (1929), oder die Sterne tanzen in „Orbits“ (1934) auf zarten Umlaufbahnen als Teil einer filigran austarierten Galaxie. Stets scheint sich Agnes Pelton dazu anzuschicken, das Auge in tiefere Farb- und Seelenräume zu geleiten, um es hinter und über das rein visuell Dargebotene hinauszuführen.

Michael Zakian, der 1995 die erste Retrospektive zu Agnes Pelton mit dem Titel „Another Look at a Symbolist“ organisierte, stellt fest, dass der Symbolismus durchaus ein Schlüssel zum Verständnis von Agnes Peltons künstlerischem Schaffen sei.5 Doch obgleich die Künstlerin ihre Inspiration aus verschiedenen Quellen rund um Symbole und symbolistisches Denken bezog, etwa aus theosophischen Schriften und C.G. Jungs Archetypenkonzept, sei sie keiner bestimmten künstlerischen oder spirituellen Richtung zuzuordnen:

„Das war richtig: Symbolik ist der Schlüssel zum Verständnis von Peltons Leistung als Künstlerin. Pelton sah ihre Bilder als Fenster und ihre Verwendung von Symbolen, um uns auf eine andere Ebene des Verständnisses zu bringen. […] Obwohl sie von verschiedenen historischen Quellen von Symbolen und symbolischem Denken inspiriert war - einschließlich Texten zur Theosophie, den Archetypen des Schweizer Psychologen Carl Jung und der esoterischen Disziplin des Agni Yoga -, hielt sie sich nie an ein bestimmtes System.“6

Visuelle Protokolle eines auf Transzendenz ausgerichteten Lebens

Pelton schuf großformatige Ölgemälde und übersetzte ihre Aspirationen nach spirituellem Wachstum in eine abstrakte und symbolische Formensprache, zu der – beispielsweise in „Birthday“ von 1934 – übergroße, sich messianisch am Firmament offenbarende ebenso gehören wie ätherisch-transparente Gestalten, sichtbar etwa in dem 1950 entstandenen „The Blest“. Agnes Pelton habe sich selbst, erklärt Michael Zakian, „weniger als aktiv Kreierende denn als passiv Empfangende gesehen“7. Ihr in Augenblicken der Meditation intuitiv eingegebenen künstlerischen Ideen habe sie skizzenhaft festgehalten, um die zentralen Elemente dieser mentalen Bilder auf Papier zu bannen, als Vorstufe zu Gemälden.8

Dieses stenografische Festhalten von durch Natur- und Meditations-Erfahrungen generierten, künstlerischen Ideen zeigt sich auch in der Formensprache der späteren Gemälde: So fungieren – im Tanz mit farbigen Halbflächen – fein gezogene, kurze Linien als prägnante visuelle Morsezeichen, die im Dienste nur angedeuteter Äste und Wellen stehen, etwa in „Focus“ aus dem Jahr 1951. Oder sie werden zu schemenhaften Tropfen, Steinen und Hügeln, beispielsweise in „Red and Blue“ (1934). Längliche Linien winden sich, mal als streng parallel verlaufende Rundbögen oder in konzentrischen Kreisen, mal freischwebend als züngelnde Fransen und herabhängende, gewundene Lianen, schließlich eingedreht in schemenhafte, organisch-verspielte Arabesken.

- Agnes Pelton, Future, 1941, Öl/Lw (Collection of Palm Springs Art Museum, 75th Anniversary gift of Gerald E. Buck in memory of Bente Buck, Best Friend and Life Companion)

- Agnes Pelton, Untitled, 1931, Öl/Lw, 91.9 × 61.4 cm (Whitney Museum of American Art, New York; purchase, with funds from the Modern Painting and Sculpture Committee 96.175)

Mystische Farbgebung, pointilistischer Duktus und geheimnisvoll leuchtende Flächen

Zum mystischen Gebrauch von Farbe in der Kunst stellte Goethe in seiner 1810 veröffentlichten Farbenlehre fest: „Daß zuletzt auch die Farbe eine mystische Deutung erlaube, läßt sich wohl ahnden. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannigfaltigkeit darstellen läßt, solche Urverhältnisse andeutet, die sowohl der menschlichen Anschauung als der Natur angehören, so ist wohl kein Zweifel, daß man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken will, die nicht ebenso mächtig und mannigfaltig in die Sinne fallen.“9

Agnes Peltons Bestreben, synästhetische Eindrücke meditativer Erlebnisse, in der Natur oder begleitet durch Musik, einzufangen – den Widerhall eben solcher Urverhältnisse also, „die nicht ebenso mächtig und mannigfaltig in die Sinne fallen“ – kann als mystischer Einsatz von Farbe gelesen werden. In der Farbgebung kombiniert Pelton gesättigte Töne mit pastelligen, mannigfachen Zwischentönen, wobei ihre koloristische Subtilität aus einem durch Sfumato generiertem, weichen Sich-Steigern der Farben erwächst. Was den Farbauftrag angeht, muten die Oberflächen stellenweise grobkörnig an, sich ergebend aus dem Changieren zwischen multiplen, sowie helleren als auch dunklen Farbabtönungen. Zudem finden sich mitunter pointilistische Elemente, so etwa in „Idyll“ (1952) oder in „Ascent (aka Liberation)“ (1946).

Ein Pelton 1944 in „The Sacramento Union“ gewidmeter Artikel betont, dass ihre beiden wichtigsten Ausdrucksmittel Farbe und Licht seien: Ihre Farbgebung sei deshalb so beeindruckend, da ihre Farben richtiggehend zu glühen scheinen - als würden sie ihr Strahlen aus einem aus dem Pigment selbst kommendes Licht beziehen.10 In der Tat glimmen ihre Formen dezent und beständig vor sich hin, als seien sie an mysteriöse, subkutane Kraftwerke angeschlossen: Sie erinnern an sanft im Halbdunkeln phosphoreszierende Organismen – so etwa in „Even Song“ (1934). Beispielhaft zeigt „The Blest“ (1950), dass ihnen, ausgehend von diesen Nuklei, Kraft entgegenpulsiert. Und zwar in Form sich stellenweise verdichtender Farbintensität, mal auf Ränder zulaufend, mal sich zentriert auf Formmittelpunkte konzentrierend.

- Agnes Pelton, Nurture, 1940, Öl/Lw, 30 x 28 in. (Collection of the Nora Eccles Harrison Museum of Art, Utah State University, Logan, Utah; Gift of the Marie Eccles Caine Foundation)

- Agnes Pelton, Interval, 1950, Öl/Lw, 24 x 20 in. (Collection of Lynda and Stewart Resnick)

Agnes Peltons symbolische Bildsprache zwischen Abstraktion und Realismus

Hier dunkel aufklaffende Abgründe oder helle Risse, dort – wie in einem unbetitelten Gemälde aus dem Jahr 1931 – pralle Knospen und geöffnete Kelche gewollt unbestimmbarer Pflanzenarten, deren exponierte Stempeln schlank emporranken. Kleine züngelnde Flammen schweben im luftleeren Raum über ihnen. Bildmotivisch erscheinen, gleich Rezipienten transzendenter Botschaften und Erkenntnisse, immer wieder auf das Himmelszelt ausgerichtete Behälter oder im Luftraum durchscheinende Gefäße, so in „Messengers“ von 1932 oder dem fünf Jahre später entstandenen „Memory“.

„Even Song“ (1934) zeigt ondulierte, pudrig-ätherische Wellen in Rauchgrau, die in symmetrischer Anordnung aus einer zweihenkligen Amphore fließen, um sich jäh in ihrem synchronen Herausquellen eingefroren zu finden. Wolken und Flügel, wie in „The Primal Wing“ breiten sich vor weiten, tiefblau schimmernden Himmelszelten aus, in der Ferne dunkle Felsmassive. Organische Formen werden kombiniert zu schlicht skizzierten Wipfeln, Sandhügeln, grünen Flechten, angedeuteten Tropfen und Kaulquappen-förmigen Gebilden, zum Beispiel in dem 1950 entstandenen Gemälde „Intervall“. Ovular anmutende, sich zu einer Kumuluswolke auftürmende Wucherungen vor orchideenhaften Blütenranken tragen den suggestiven Titel „Nurture“.

Collagenhaft setzt Pelton mitunter naturalistische Elemente in ansonsten gänzlich abstrakte und fantastisch anmutende Bildkompositionen ein, etwa den goldbesetzten Schwan in „Untitled“ (1931) oder die lebensechte Tauben im unteren linken Bilddrittel von „Winter“ (1933). Naturalistisch gehalten sind auch ihr sichtlich an Heiligenikonographie orientiertes Frauenporträt „Barna Dilae“, die Darstellung eines spirituellen Führer im Yoga Schneidersitz, „The Being: A Transcendental Vision“ (1934), oder das die Ausstellung eröffnende Gemälde „Room Decoration in Purple and Grey“ (1917). Letzteres zeigt eine madonnenhaft die Arme vor dem Herzen verschränkende junge Frau, die auf ein gelbes Vöglein blickt.

Sowohl ihre abstrakten als auch semi-abstrakten Werke mit realistischen Elementen inmitten fantastischer Landschaften – Pelton nannte letztere „Imaginative Malereien“11 – dürfen eher als intime Seelenreisen gelten, die nicht zur kommerziellen Verbreitung konzipiert wurden. Denn für ihr alltägliches ökonomisches Überleben verkaufte Agnes Pelton naturalistische Landschaftsbilder, die typische lokaler Flora und Fauna zeigen, so etwa Josuabäume – die Wahrzeichen der kalifornischen Wüstenlandschaft – die San-Jacinto Mountains und Eindrücke aus der Colorado-Wüste.

- Agnes Pelton, Sea Change, 1931, Öl/Lw, 20.13 x 28.38 in. (Whitney Museum of American Art, New York; Gift of Lois and Irvin Cohen 99.64)

Zwei Frauen im Kontext des amerikanischen Kunstmarktes am Beginn des 20. Jahrhunderts

Die Möglichkeiten der Abstraktion entdeckte Agnes Pelton für sich nachdem sie Wassily Kandinskys (1866–1944) theoretisches Manifest zur abstrakten Kunst „Über das geistige in der Kunst“ (erstmals veröffentlicht 1911) gelesen hatte. Ähnlich wie die Arbeiten des Expressionisten Kandinsky, setzt Pelton in ihren Werken auf die Korrelation von Formen, Empfindungen und Farben. Seine Theorien beeinflussten sie und zahlreiche andere künstlerisch tätige Zeitgenossen und Zeitgenossinnen maßgeblich, darunter nicht zuletzt Georgia O’Keeffe (1887–1986). 1912 hatte der Fotograf und Direktor der avantgardistischen „Galerie 291“, Alfred Stieglitz (1864–1946) – O’Keeffes Förderer sowie späterer Ehemann – Kandinskys Essay ins Englische übersetzt und in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Camera Work“ veröffentlicht.12

Der Vergleich Agnes Peltons mit O’Keeffe drängte sich bereits zeitgenössischen Journalisten auf, hatten die beiden Frauen doch offensichtlich bei denselben Lehrern studiert (u.a. beide waren Schülerinnen von Arthur Wesley Dow, lasen dieselben theoretischen Abhandlungen zur Kunst, verkehrten in den künstlerisch-intellektuellen Zirkeln um Stieglitz und arbeiteten mit Symbolen sowie floralen Motiven und einer abstrakten, synästhetisch informierten Bildsprache. Treffend warnt Gilbert Vicario jedoch vor diesem bequemen Gedankengang, der ein fehlgeleiteter gedanklicher Kurzschluss sei: Das Hauptkriterium dieser Generalisierung bestünde darin, dass Pelton und O’Keeffe Frauen gewesen seien – in der patriarchalen amerikanischen Kunstwelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts also beide Ausnahmeerscheinungen. Dies hieße jedoch, die Individualität der Malerinnen zu unterminieren und ihrer jeweils einzigartige künstlerischen sowie biographischen Entwicklung nicht Rechnung zu tragen.13

Zwischen Georgia O’Keeffe…

Für Sacha Verna, Rundfunkjournalistin der Sendung „Kultur heute“ des Deutschlandfunks, steht das Werk von Agnes Pelton „irgendwo zwischen jenem der schwedischen Mystikerin Hilma af Klint und der blumigen Erotik Georgia O’Keeffes – im besten Fall. Im schlechtesten ist es einfach kosmischer Kitsch.“14

Doch während in O’Keeffes Arbeiten eine direktere Verbindung zur realen Welt im Vordergrund stand (davon zeugen, argumentiert Gilbert Vicario, ihre realitätsgebundenen Titelgebungen, wie etwa „The Apple“ (1920–1922), ging Agnes Pelton von „innen nach außen“: Ausgehend von ihren individuellen spirituellen Erlebnissen entstanden abstrakte Gemälde, für die sie oftmals Mühe hatte, passende Titel zu finden.15 Ein weiterer Distinktionsaspekt bestehe darin, bemerkt Vicario weiter, dass O’Keeffe in Alfred Stieglitz einen sie zeitlebens auch durch kritisch-konstruktives Feedback unterstützenden, mächtigen Förderer gefunden hatte. Während sich O’Keeffe auch aus diesem Grund an der Ostküste als Künstlerin etablieren konnte und bis ins hohe Alter eine bekannte, hochmediatisierte Künstlerin war, fehlte Agnes Pelton ein solcher Protektor – oder eine Protektorin. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu vergessen, dass Pelton nicht etwa aus künstlerischer Exzentrik an die Westküste zog und in Cathedral City arbeitete und lebte, sondern insbesondere ökonomische Zwänge hierfür ausschlaggebend waren.

…und Hilma af Klint

Als Agnes Peltons spiritueller Kunstauffassung deutlich näherstehend als das Werk Georgia O’Keeffes muss in der Tat jenes von Hilma af Klint (1862–1944) gesehen werden. Bereits um 1900, noch vor Kandinsky, hatte die schwedische Malerin eine aus dem Spiritismus abgeleitete Abstraktion entwickelt. Ihr an geometrischen Grundformen orientiertes Formenvokabular und die von Flora, Fauna und kosmischen Formen abgeleiteten Motive, teilweise auch ihre Farbgebung, weisen starke Parallelen zu Pelton auf. Im Gegensatz zu Pelton, die mit ihren Gemälden einen Einblick in ihre subjektiven spirituellen Erlebnisse gibt, entwickelte af Klint jedoch ein Formenvokabular, das nicht subjektives Inneres widerspiegeln, sondern als „Wissen von der Einheit allen Seins“ verstanden werden wollte. Früher und radikaler als Agnes Pelton führte Hilma af Klinta das Experimentieren mit abstrakten Formen weiter, so zum Beispiel mit dem 1920 entstandenen, Schwarz-Weiß-Gemälde „Standpunkt Buddhas auf der Erde, Serie II, Nr. 3a“.

Zudem konsequenter als Pelton, vielleicht auch dogmatischer, bewegte sich af Klint – die bereits in ihrer Jugend (wie viele andere im späten 19. Jahrhundert) an spiritistischen Séancen teilnahm – zwischen Theosophie, esoterisches Christentum, Spiritismus und Anthroposophie. Weitere Punkte unterscheiden die beiden Malerinnen: Die gläubige Christin und theosophisch geprägte Agnes Pelton sah sich zwar als meditativ-spirituelle Empfängerin künstlerischer Ideen, jedoch nicht in jener dezidierten Form als „Medium“ wie Hilma af Klint. Letztere war nämlich der Überzeugung, dass ihre Bilder ihr von Geistwesen diktiert worden wären. Trotz oder vielleicht gerade aus diesem Grund war das Schaffen af Klints von stärkeren Schwankungen und Krisen geprägt als das gleichförmig-genügsamere, zurückgezogene Arbeiten Peltons: Hilma af Klint durchlebte mehrere schwere künstlerische Krisen, während der sie zum Teil jahrelang das Malen vollständig einstellte. Dies resultierte unter anderem aus starken Selbstzweifeln, die Rudolf Steiners (1861–1925) Kritik an ihren abstrakt-symbolistischen Gemälden und deren mediumistischer Entstehung in ihr geweckt hatten.

- Agnes Pelton, Day, 1935, Öl/Lw (Collection of Phoenix Art Museum; Gift of The Melody S. Robidoux Foundation)

- Agnes Pelton, Messengers, 1932, Öl/Lw (Collection of Phoenix Art Museum; Gift of The Melody S. Robidoux Foundation)

Verdienter später Ruhm oder am Kitsch vorbeischrammende „pretty paintings“?

Die Ausstellung der Werke Agnes Peltons sind symptomatisch für die aktuell vermehrten Projekte zahlreicher Museen, mit denen vergessene oder bereits zu Lebzeiten nicht angemessen gewürdigte Künstlerinnen wieder ans Licht geholt werden sollen. Diese Vorhaben sind nicht nur edel, sondern auch notwendig: Es ist eine Tatsache, dass künstlerisches Schaffen von Frauen über Jahrhunderte hinweg marginalisiert, verschwiegen und bewusst einer umfangreichen damnatio memoriae anheimgegeben worden sind. Nur einige Künstlerinnen finden in kunsthistorischen Publikationen überhaupt Erwähnung, jedoch als herausragende Ausnahmeerscheinung von der historischen (und patriarchal geprägten) Regel, wobei auch diese wenigen Namen einem breiten Publikum immer noch kaum bekannt sind. Allerdings darf, trotz der zweifellos löblichen Zielsetzung solcher ‚Exhumierungsvorhaben‘, durchaus vorsichtige Kritik an einer allzu frenetischen Suche nach ‚kunsthistorischen Außenseiterinnen‘ und ihrer Vermarktung formuliert werden. So moniert Alina Cohen in einem auf Artsy erschienen Artikel, dass Agnes Peltons „pretty paintings” nicht aufgrund ihrer künstlerischen Qualität oder der Persönlichkeit der Künstlerin ausgestellt würden, sondern vielmehr weil sich Pelton – im Fahrwasser der aktuell ‚angesagten‘ Suche nach marginalisierten Frauengestalten – gut vermarkten ließe.16.

Tatsächlich muss darauf hingewiesen werden, dass einer feminozentrischen Kunstgeschichte ein Bärendienst erwiesen wird, wenn – ob der Freude angesichts wiederentdeckter Künstlerinnen – mit fundierter Kritik an Werken dieser verlorenen und nun heimgekehrten Töchter gespart wird. Im Sinne einer wissenschaftlichen Vorgehensweise steht es Kunstkritikerinnen und Kunstkritikern demnach berechtigterweise frei, Peltons Arbeiten als Werke zu lesen, deren naive Bildsprache nur knapp am Kitsch vorbeischrammt. Im Sinne der Pluralisierung von Meinungen und Ansichten inmitten unserer modernen Gesellschaften, im Sinne auch der Demokratisierung des Zugriffs auf Bildungsinhalte, steht es umgekehrt allerdings Kuratorinnen und Kuratoren ebenso frei, Agnes Pelton einem breiten Publikum als individuelle, eigenständige Künstlerin zu präsentieren.

Eine Individualität, die sie und andere Künstlerinnen übrigens von einem permanenten Gegen-einander-Ausspielen ausnehmen sollte, wie sie Vergleiche à la „die nächste Hilma af Klint“ auf Artnet perpetuieren.17 Die damit nicht nur fachwissenschaftliche, sondern auch öffentliche Meinungsbildung wird zeigen, inwiefern sich Agnes Pelton im kunsthistorischen Kanon etablieren können wird. Doch auch wenn sie sich nicht als kanonisierte Malerin verfestigen sollte, verdient sie es in ihrem Schaffen, das ein ganz eigenes Licht auf die Anfänge des amerikanischen Modernismus wirft, gewürdigt zu werden.

Agnes Pelton Ausstellungen 2019/2020

Die Ausstellung wurde organisiert vom New Mexico Museum of Art in Santa Fe und wird danach im Whitney Museum, New York, und dem Palm Springs Art Museum gezeigt:

- New Mexico Museum of Art, Santa Fe (3.10.2019–5.1.2020)

- Whitney Museum of American Art, New York (13.3.–28.6.2020)

- Palm Springs Art Museum, Palm Springs (1.8.–29.11.2020)

Agnes Pelton: Bilder

- Agnes Pelton, Room Decoration in Purple and Gray, 1917, Öl/Lw, 65.5 x 53.38 in. (The Wolfsonian–FIU, The Mitchell Wolfson, Jr. Collection, TD1991.30.2)

- Agnes Pelton, The Ray Serene, 1925, Öl/Lw, 24.5 x 26.2 in. (Collection of Lynda and Stewart Resnick)

- Agnes Pelton, Being, 1926, Öl/Lw, 26 x 21.88 in. (Privatsammlung)

- Agnes Pelton, Sea Change, 1931, Öl/Lw, 20.13 x 28.38 in. (Whitney Museum of American Art, New York; Gift of Lois and Irvin Cohen 99.64)

- Agnes Pelton, Untitled, 1931, Öl/Lw, 91.9 × 61.4 cm (Whitney Museum of American Art, New York; purchase, with funds from the Modern Painting and Sculpture Committee 96.175)

- Agnes Pelton, Messengers, 1932, Öl/Lw (Collection of Phoenix Art Museum; Gift of The Melody S. Robidoux Foundation)

- Agnes Pelton, Day, 1935, Öl/Lw (Collection of Phoenix Art Museum; Gift of The Melody S. Robidoux Foundation)

- Agnes Pelton, Nurture, 1940, Öl/Lw, 30 x 28 in. (Collection of the Nora Eccles Harrison Museum of Art, Utah State University, Logan, Utah; Gift of the Marie Eccles Caine Foundation)

- Agnes Pelton, Future, 1941, Öl/Lw (Collection of Palm Springs Art Museum, 75th Anniversary gift of Gerald E. Buck in memory of Bente Buck, Best Friend and Life Companion)

- Agnes Pelton, Interval, 1950, Öl/Lw, 24 x 20 in. (Collection of Lynda and Stewart Resnick)

- Agnes Pelton, Departure, 1952, Öl/Lw, 24 Σ 18 in. (Collection of Mike Stoller and Corky Hale Stoller)

Weitere Beiträge zu Künstlerinnen

Aktuelle Ausstellungen

- Vgl. Vicario, Gilbert (Hg.), Agnes Pelton. Desert Transcendentalist (Aust.-Kat., Phoenix Art Museum), München 2019.

- Mari Coates, The Pelton Papers: A Novel, Berkeley 2020.

- Vgl. dazu und zum Folgenden, Aust.-Kat., S. 43.

- In dem im Januar 1875 angelaufenen Prozess durften Frauen, wie bei anderen Gerichtsstreitigkeiten auch, nicht aussagen. Elizabeth Tilton, um deren vermeintlichen Ehebruch es in der Verhandlung ging, konnte sich selbst nicht äußern. Auch, da sie rechtlich als Besitz ihres Mannes galt. Vgl. dazu und zum Vorhergehenden Kolmerten, Carol, Learning and Research with Students: The Example of the Tilton/ Beecher Scandal, in: Journal oft he National Collegiate Honors Council, 2000, S. 59–72.

- Aust.-Kat., S. 41.

- Ebenda.

- Ebda, S. 41.

- Ebenda.

- Johann Wolfgang Goethe, Zur Farbenlehre, Neuausgabe, hg. v. Karl-Maria Guth, Berlin 2016, Abschnitt 918, S. 199.

- Ebenda, S. 23 bzw. S. 29, Anm. 1.

- Ebenda, S. 25.

- Gilbert Vicario, Ebenda, S. 29, Anm. 1.

- Ebenda, S. 25.

- Sacha Verna: „Ausstellung von Agnes Pelton im Whitney Museum New York“, Deutschlandfunk Kultur, „Kultur heute“ vom 16.3.2020, 17:48 Uhr, hier: [https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau:broadcast_id=146&drau:from=16.03.2020&drau:to=16.03.2020 (zuletzt aufgerufen am 21.3.2020)

- Gilbert Vicario, Introduction, ebenda, S. 25.

- Vgl. Alina Cohen, Why Agnes Pelton’s Pretty Paintings Play Well Right Now, 13.3.2020, https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-agnes-peltons-pretty-paintings-play (zuletzt aufgerufen am 23.03.20

- Sarah Cascone: Is This the Next Hilma af Klint? With a National Traveling Survey, the Spiritual Painter Agnes Pelton Is Poised for Rediscovery, 12.03.19, https://news.artnet.com/exhibitions/agnes-pelton-phoenix-art-museum-1483294(zuletzt aufgerufen am 23.3.2020)

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)