Der Flaneur. Vom Impressionismus bis zur Gegenwart Kunstvolles Schlendern durch die Kunst im Kunstmuseum Bonn

Thomas Struth, Art Institute of Chicago 2, Detail, Chicago 1990, C-Print, 184,1 x 219 cm (Astrup Fearnley, Museum of Modern Art, Oslo; © Thomas Struth, 2018)

Mit zunehmender Beschleunigung unseres Alltags entsteht der Wunsch nach Müßiggang und Zeit zur Reflexion. Vor diesem Hintergrund ist gerade heute die Figur des Flaneurs aktueller denn je. Das langsame Flanieren und fließende Sehen des Flaneurs stehen in starkem Kontrast zu der Zweckgerichtetheit unseres Tuns und der Hektik unserer Bewegung.

Der Flaneur. Vom Impressionismus bis zur Gegenwart

Deutschland | Bonn: Kunstmuseum Bonn

20.9.2018 – 13.1.2019

Das zunächst literarisch angelegte Motiv des Flaneurs ist eng mit der urbanen Umgebung verbunden. Der Flaneur ist das Auge der Stadt, das auf die Stadt schaut und durch das die Stadt auf sich schaut. Der schweifende Blick dieser einzelnen Figur, die ziellos über Straßen und Plätze streift und Eindrücke sammelt, erweist sich als adäquate Wahrnehmung des flüchtig instabilen Organismus der Großstadt seit Beginn der Moderne. Entsprechend verfolgt die Schau ihr Thema nicht nur aus einer historischen Perspektive, sondern entwickelt es mit zahlreichen Beispielen bis in die Gegenwart.

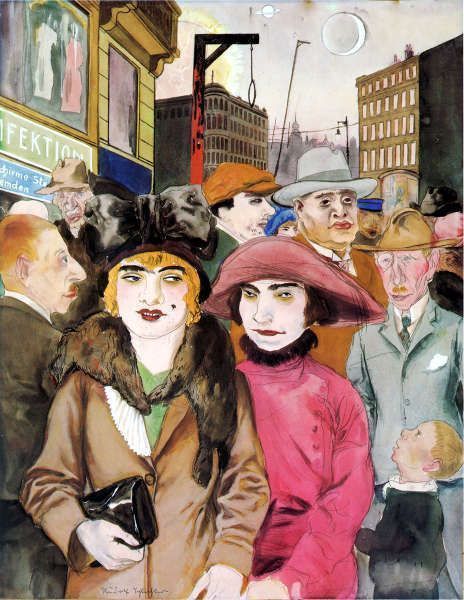

- Rudolf Schlichter, Hausvogteiplatz, um 1926, Aquarell, 66,5 x 51,5 cm (Sammlung Christiana und Volker Huber, Offenbach am Main, © Ediition und Galerie Volker Huber)

- Vincent van Gogh, Le Moulin de Blute-Fin, 1886, Öl/Lw, 55,2 x 38 cm (Museum de Fundatie, Zwolle and Heino/Wijhe, The Netherlands)

Die Ausstellung folgt dem Weg des Flaneurs durch einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 21. Jahrhundert. Impressionismus, Expressionismus und Neue Sachlichkeit zeigen Paris und Berlin als das erste Terrain des Flaneurs.

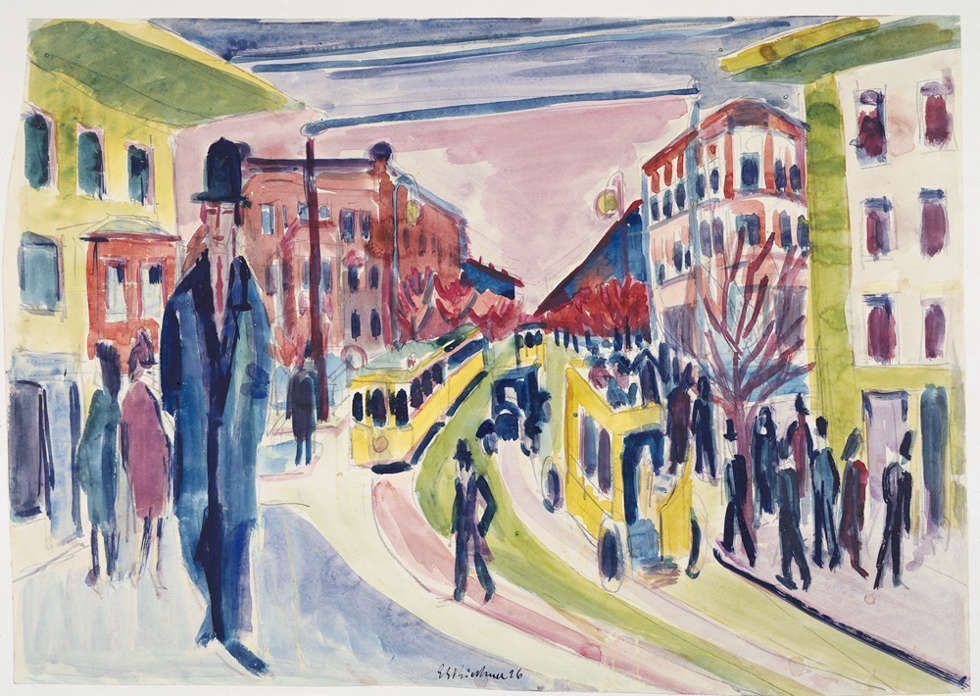

Die Impressionisten hielten als erste die modisch gekleideten Männer und Paare fest, die ziellos durch die Großstadt schlenderten. Sehen und gesehen werden wurde zu einer wichtigen sozialen Kategorie. Expressionisten und Maler der Neuen Sachlichkeit wie Ernst Ludwig Kirchner und Rudolf Schlichter thematisierten im Vergleich deutlich weniger begüterte Menschen: Auffällig gekleidete Kokotten in den nächtlichen Straßen von Berlin bei Kirchner (→ Ernst Ludwig Kirchner: Die Berliner Jahre), überaus lebendige Bevölkerungsmassen bei Schlichter.

Seit den 1930er Jahren ist die Fotografie ebenfalls ein zentrales Medium der Erfahrung des Urbanen; vor allem in der Street Photography der 1960er spielt der öffentliche Raum als Repräsentationsort eine maßgebliche Rolle. In der Gegenwart nutzen Künstlerinnen und Künstler – neben Malerei und Fotografie – Performance, Film und Audiowalk, um die dynamischen Strukturen der Stadt zu erfahren und zu bestimmen.

Ausgestellte Künstlerinnen und Künstler

Louis Abel-Truchet, Franz Ackermann, Francis Alÿs, Louis Anquetin, Jean Béraud, Brassaï, Koen vand den Broek, Auguste Chabaud, Lovis Corinth, Koen van den Broek, Gustave Dennery, Robert Doisenau, Max Ernst, Henri Evenepoel, Lyonel Feininger, Rainer Fetting, Lee Friedlander, André Gill, Vincent van Gogh, George Grosz, Werner Heldt, K. H. Hödicke, Candida Höfer, Sofia Hultén, André Kertész, Kimsooja, Ernst Ludwig Kirchner, Mark Lewis, Max Liebermann, Luigi Loir, August Macke, Albert Marquet, Ludwig Meidner, Adolph von Menzel, Helmut Middendorf, Tod Papageorge, Ludovic Piette, Peter Piller, Camille Pissarro, Sigmar Polke, Franz Radziwill, Anton Räderscheidt, Jean-Francois Raffaëlli, Alexander Roob, Alexander Rodtschenko, Christoph Rütimann, Carl Saltzmann, August Sander, Franz Skarbina, Rudolf Schlichter, Friedrich Seidenstücker, Stephen Shore, Alfred Sisley, Léon Spilliaert, Johanna Steindorf, Otto Steinert, Alfred Stieglitz, Beat Streuli, Thomas Struth, Umbo, Maurice Utrillo, Jeff Wall, Corinne Wasmuht, Garry Winogrand, Gustav Wunderwald

Kuratiert von Dr. Volker Adolphs und Prof. Dr. Stephan Bern.

Quelle: Pressetext

- Louis Anquetin, Femme sur les Champs-Élysées, la nuit, 1890/91, Öl/Lw, 83,2 x 100 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam, Erworben mit Unterstützung der BankGiro Loterij und der Rembrandt Association, mit zusätzlicher Unterstützung des Prins Bernard Cultuurfonds und der VSB foundation)

- Ernst Ludwig Kirchner, Straßenszene, 1926, Aquarell, 37 x 52 cm (Brücke-Museum Berlin)

- Lee Friedlander, New York City, 1966, Silbergelatineabzug, 27,9 x 35,6 cm (© Lee Friedlander, courtesy Galerie Thomas Zander, Köln, Fraenkel Gallery, San Francisco)

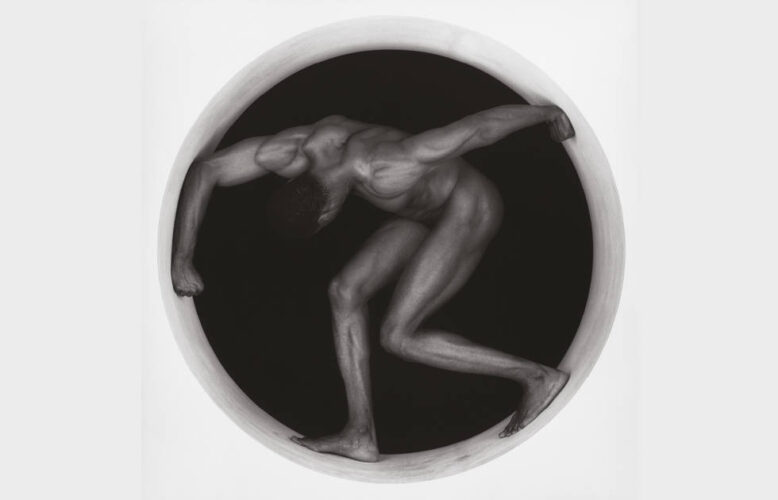

- Jeff Wall, Passerby, 1996, Schwarzweißfotografie, 259 x 335 cm (Kunstmuseum Wolfsburg, © Jeff Wall)

- Thomas Struth, Art Institute of Chicago 2, Chicago 1990, C-Print, 184,1 x 219 cm (Astrup Fearnley, Museum of Modern Art, Oslo; © Thomas Struth, 2018)

Der Flaneur. Vom Impressionismus bis zur Gegenwart: ausgestellte Bilder

- Louis Anquetin, Femme sur les Champs-Élysées, la nuit, 1890/91, Öl/Lw, 83,2 x 100 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam)

- Vincent van Gogh, Le Moulin de Blute-Fin, 1886, Öl/Lw, 55,2 x 38 cm (Museum de Fundatie, Zwolle and Heino/Wijhe, The Netherlands)

- August Macke, Modes: Frau mit Sonnenschirm vor Hutladen, 1914, Öl/Lw, 60,5 x 50,5 cm (Museum Folkwang, Essen)

- Lyonel Feininger, Dame in Mauve, 1922, Öl/Lw, 100,5 x 80,5 cm (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)

- Ernst Ludwig Kirchner, Straßenszene, 1926, Aquarell, 37 x 52 cm (Brücke-Museum Berlin)

- Rudolf Schlichter, Hausvogteiplatz, um 1926, Aquarell, 66,5 x 51,5 cm (Sammlung Christiana und Volker Huber, Offenbach am Main)

- Lee Friedlander, New York City, 1966, Silbergelatineabzug, 27,9 x 35,6 cm (© Lee Friedlander, courtesy Galerie Thomas Zander, Köln, Fraenkel Gallery, San Francisco)

- Helmut Middendorf, Großstadteingeborene II, 1979, Mischtechnik, 189,5 x 280 cm (Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur)

- Jeff Wall, Passerby, 1996, Schwarzweißfotografie, 259 x 335 cm (Kunstmuseum Wolfsburg)

- Thomas Struth, Art Institute of Chicago 2, Chicago 1990, C-Print, 184,1 x 219 cm (Astrup Fearnley, Museum of Modern Art, Oslo)