Alexander Kanoldt

Wer war Alexander Kanoldt?

Alexander Kanoldt (Karlsruhe 29.9.1881–24.1.1939 Berlin-Wilmersdorf) war ein deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit (→ Neue Sachlichkeit). Kanoldt war ein Mitbegründer der „Neuen Künstlervereinigung München“. Nach dem Ersten Weltkrieg zählte Kanoldt zu den Pionieren der Neuen Sachlichkeit. Heute ist er vor allem für seine kühlen, beschreibenden Stillleben berühmt. Ab Mitte der 1920er lehrte er als Professor an den Kunstakademien in Breslau und Berlin.

Kindheit

Alexander Kanoldt wurde am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Er war der Sohn des erfolgreichen neuromantischen Malers Edmund Kanoldt (1845–1904) und der Sofie Kanoldt (geb. Hellwig, 1853–1919). Kanoldt hatte eine ältere Schwester, Johanna Kanoldt (1880–1940), die ebenfalls Malerin sowie Schriftstellerin war.1 Die Kinder wuchsen in einem großbürgerlichen Elternhaus aus; die Mutter war in New York geboren und hatte Jahre in Moskau verbracht. Edmund Kanoldt stellte mit Vorliebe italienische Landschaften mit mythologischen Motiven, Ansichten historischer Schauplätze sowie Park- und Villenlandschaften dar und verkaufte gut. Die Familie wohnte in der Amalienstraße 1 und ab 1886 in der Kriegerstraße 86. Alexander Kanoldt erhielt eine bürgerliche Erziehung, in der Literatur, Kunst, Musik und Sprachunterricht eine wichtige Rolle spielten. Außerdem unternahm die Familie zahlreiche Italienreisen.

Ausbildung

Nach dem Besuch des humanistischen Bismarck-Gymnasiums bis zur Unterprima, wo u.a. Karl Albiker, Carl Einstein und Wilhelm Hausenstein seine Mitschüler waren, trat Alexander Kanoldt 1899 in die Großherzoglich Badische Kunstgewerbeschule ein. Im Jahr 1901 wechselte er an die Großherzoglich Badische Akademie der bildenden Künste.

Während seines Kunststudiums an der Karlsruher Akademie war er Schüler bei Ernst Schurth (Zeichnen) und Friedrich Fehr (1904–1906), von 1906 bis 1909 dessen Meisterschüler. 1901 reiste Kanoldt auch erstmals mit seinem Vater nach Italien¸1902 folgte eine zweite Reise. Anfangs malte Kanoldt in neoimpressionistischer Manier. Hier lernte er aber auch den aus einer vermögenden Barmer Industriellenfamilie stammenden Studienkollegen Adolf Erbslöh kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband.

1903/04 diente Alexander Kanoldt als Einjährige-Freiwilliger im Infanterieregiment von Lützow in Rastatt. Sein Vater starb am 27. Juni 1904 in Bad Nauheim infolge eines Herzleidens.

Ende Oktober 1904 zog Adolf Erbslöh nach München, wo er seine Ausbildung zunächst an der Malschule Moritz Weinhold und anschließend an der dortigen Kunstakademie fortsetzte. Alexander Kanoldt besuchte ihn dort im Sommer 1905. Auf einer Reise in Oberbayern besuchten die beiden Kunststudenten den am Chiemsee lebenden Maler Julius Exter, den Kanoldt mit einem später niedergeschriebenen Lebenslauf mit seiner künstlerischen Ausbildung in Beziehung brachte. Im Oktober übersiedelten noch Kanoldts Mutter und seine Schwester in die bayerische Residenzstadt.

Am 23. Juni 1906 heiratete Alexander Kanoldt in Karlsruhe die Dresdner Bildhauerin Marga Zerener (Dresden 18.5.1879–17.3.1946 Weimar), eine Rechtsanwaltstochter und Enkelin des Dresdner Juristen Julius Herrmann Beschorner. Einer der Trauzeugen war sein aus München angereister Freund Adolf Erbslöh.2 Im Dezember zeigte der Badische Kunstverein Karlsruhe eine Wanderausstellung mit Werken der französischen Nach- und Neoimpressionisten. Zu sehen waren Werke von Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat und Paul Signac, die Kanoldt spontan zu einigen Versuchen mit der pointillistischen Maltechnik inspirierten.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Künstler hatte Alexander Kanoldt im Jahr 1907 auf der „Deutsch-Nationalen Kunstausstellung“ in Düsseldorf und auf der Kölner Ausstellung „In der Flora“. Die neu eröffnete Galerie Roßmann in der Münchner Amalienstraße zeigte im Dezember eine Auswahl seiner pointillistischen Bildern.

München

Vermutlich im Spätherbst 1908 – spätestens im Dezember 1908 – kam Alexander Kanoldt durch seinen Freund Erbslöh in Kontakt mit dem Künstlerkreis um Alexej Jawlensky, Marianne von Werefkin, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter.3 Sie bereiteten gerade die Gründung der „Neuen Künstlervereinigung München“ vor.

Erst nach Beendigung seines Studiums siedelte Alexander Kanoldt im März/April 1909 an die Isar um, da er hier eine weitaus bessere Basis für seine künstlerische Weiterentwicklung sah als in der badischen Residenzstadt.4 Er bezog eine Wohnung in der Giselastraße 18 in Schwabing, während seine Ehefrau ab März 1909 und bis zur Scheidung 1910 bei Sophie und Johanna Kanoldt in der Nikolaistraße 10 (Schwabing) unterkam.5 Nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau war auch Alexander Kanoldt bis März 1911 dort eingezogen. Damals schuf er eine Reihe von Ansichten, die Ausblicke aus der Wohnung Nikolaiplatz 1 zeigen.

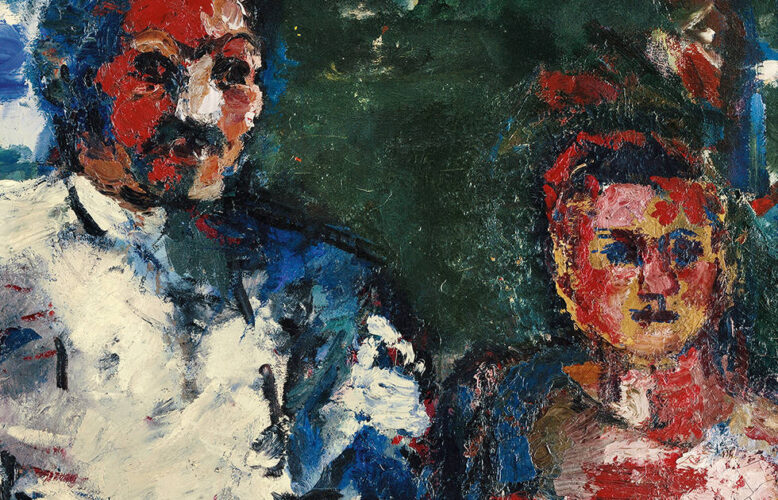

Eine vielgeschätzte Anlaufstelle für Künstler:innen war der Salon von Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky in der Giselastraße 23 in München. Beide, Alexander Kanoldt und Adolf Erbslöh, standen noch am Anfang ihrer künstlerischen Karriere und begeisterten sich für die Kunst Jawlenskys, den sie im Winter 1908/1909 auch mehrfach im Atelier besuchten.6 Diese Auseinandersetzung führte dazu, dass Kanoldt seine pointillistische Malweise aufgab. Nach Vorbild Jawlenskys widmete er sich einer vereinfachten, die Motive abstrahierenden Flächengestaltung und setzte eine kräftige, schwarze Konturlinie ein. Auf diese Weise sollten die Formen von „allem Nebensächlichen befreit sein […], um nur das Notwendige stark zum Ausdruck zu bringen“7.

Neuen Künstlervereinigung München

Mit Wassily Kandinsky (1866–1944, Gründer und 1. Vorsitzender), Gabriele Münter (1877–1962), Alexej von Jawlensky (1864–1941, 2. Vorsitzender), Marianne von Werefkin (860–1938), Erbslöh, Alfred Kubin (1877–1959), Johanna Kanoldt (Kassier) und Marga Zerener-Kanoldt gründete Alexander Kanoldt 1909 die „Neuen Künstlervereinigung München“, kurz „N.K.V.M.“ (22.1.1909–1912).8 In der „N.K.V.M.“ bündelten sich die fortschrittlichsten Kunsttendenzen in München. Marga Kanoldt-Zerener schied bereits im Gründungsjahr 1909 wieder aus; die kinderlose Ehe wurde am 7. April 1910 geschieden.

Im Laufe der nächsten Jahre traten weitere Künstler:innen, wie Paul Baum (1859–1932), Wladimir von Bechtejeff (1878–1871), Erma Bossi (1875–1952), Karl Hofer (1878–1955), Moissey Kogan (1879–1943), Franz Marc (1880–1916) sowie der Tänzer Alexander Sacharoff (1886–1963) der Vereinigung bei. Innerhalb der „N.K.V.M.“ kam es zu drei bedeutenden Gemeinschaftsausstellungen in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser in München: Der I. Ausstellungsturnus begann mit der Schau zwischen 1. und 15. Dezember 1909 (Kanoldt war mit sechs Ölgemälden und zehn Zeichnungen beteiligt), der II. mit der Ausstellung zwischen 1. und 14. September 1910 (sieben Ölgemälde) und der III. mit der Ausstellung vom 18. Dezember 1911 bis zum 1. Januar 1912 (acht Landschaften mit vorwiegend Südtiroler Motiven), alle in der Galerie Tannhauser, München.9 Vor allem die zweite Ausstellung sollte für Kanoldts stilistische Entwicklung von großer Bedeutung sein, da er dort frühkubistische Arbeiten von Georges Braque im Original studieren konnte. Diese übten nachhaltige Wirkung auf seine Landschaftsmalerei der folgenden Jahre aus.

Nachdem Kandinsky am 10. Januar 1911 den Vorsitz zurückgelegt hatte, wurden Erbslöh 1. Vorsitzender und Kanoldt 1. Schriftführer; im Februar 1912 übernahm Kanoldt den Posten seiner Schwester als Kassier. Aus der „N.K.V.M.“ ging 1911 die Redaktion des „Blauen Reiter“ hervor. Bereits im Frühjahr 1909 hatte Kandinsky mit dem „Gründungszirkular“ ein Rundschreiben verfasst, mit dem die Gruppe einflussreiche Persönlichkeiten auf ihr Programm aufmerksam machte.10 Die Künstler:innen der Vereinigung suchten nach Formen, die „von allem Nebensächlichen befreit sein müssen, um nur das Notwendige stark zum Ausdruck zu bringen, – kurz, das Streben nach künstlerischer Synthese“.11 Diese fortschrittliche, zur Abstraktion als Ausdruck der inneren Welt, mit dem Unsichtbaren, Spirituellen und Transzendentalen tendierende Auffassung wurde jedoch nicht von allen Kunstschaffenden geteilt. Erbslöh und Kanoldt stellten sich gegen Kandinsky. 1925 brachte Alexander Kanoldt diese Gegensätze in einem Brief an Franz Roh mit den Worten „hie Gegenstandslosigkeit – hie Sachlichkeit“ auf den Punkt.12 Dessen ungeachtet erwarb Kanoldt am 15. März 1911 auf einer Auktion der „N.K.V.M.“ Kandinskys Murnauer Landschaft „Abendrot“ für 50 Mark.

Im Frühjahr und Sommer 1911 unternahm Kanoldt, begleitet von Adolf und Adeline Erbslöh, eine Reise nach Italien, Dalmatien und Südtirol. Das Städtchen Klausen und die umgebende Eisacklandschaft wurden zum zentralen Motiv für zahlreiche, vom Frühkubismus beeinflusste Bilder (28.5.–17.7.).

Im Dezember 1911 erfolgte der Austritt von Kandinsky, Franz Marc, Münter und Kubin aus der „N.K.V.M.“; im selben Monat wurde die dritte und letzte Ausstellung der Vereinigung mit Werken der verbliebenen Mitglieder bei Thannhauser eröffnet. Kanoldt zeigte acht kubistisch beeinflusste Landschaften mit Südtiroler Motiven. Gegen Ende des Jahres erwarb er auch Pierre Girieuds Landschaftsgemälde „Montagnes à Cassis“ für 150 Mark.

1912 hielt sich Alexander Kanoldt mit Unterbrechungen in Klausen auf (12.6.–11.9.), um künstlerisch tätig zu sein. Im November reiste er in Begleitung von Erbslöh nach London und Birmingham. Als im Dezember 1912 Otto Fischers Buch „Das Neue Bild“ erschien, brachen neue Konflikte aus.13 Der Austritt von Werefkin, Jawlensky, Kogan und Alexander Mogilewski führte zum Erlöschen der Aktivitäten der Vereinigung, die allerdings erst am 17. Dezember 1920 auf Antrag von Erbslöh, offiziell aus dem Vereinsregister der Stadt München ausgetragen wurde.

Münchener Neue Secession

Alexander Kanoldt ging am 8. März 1913 eine zweite Ehe mit der aus Prag stammenden Hildegard Waydelin ein. Der Bankier Alfred Wolff bot ihm finanzielle Unterstützung zur Durchführung einer Reise nach San Gimignano (September – Oktober 1913), auf der eine Reihe von Ansichten der Stadt der Türme entstanden, von denen eine auch in die Sammlung Wolff einging. Kanoldt traf sich oft mit dem dort ansässigen Kollegen Paul Baum, einem ehemaligen Mitglied der „N.K.V.M.“. Neben Alexej von Jawlensky, Adolf Erbslöh, Wladimir von Bechtejeff, Paul Klee und Karl Caspar gehörte Alexander Kanoldt auch zur Künstlergruppe „Münchener Neue Secession“ (gegr. 27.11.1913).

Noch im April 1914 reiste Alexander Kanoldt für acht Tage nach Paris. Vom 27. Mai bis zum 23. Juli hielt er sich gemeinsam mit Erbslöh in Klausen auf.

Erster Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges leistete Alexander Kanoldt von 1914 bis 1918 als Reserveoffizier Dienst. Er war eingesetzt in Frankreich, Italien und in der heutigen Ukraine und musterte im Rang eines Oberleutnants der Reserve aus. Er erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse sowie den Bayerischen Militär-Verdienst-Orden 4. Klasse.

Während verschiedener Heimaturlaube malte Kanoldt eine erste Serie von Stillleben, die er mit römischen Ziffern durchnummerierte. Sein Privatleben geriet durch die zunehmende Entfremdung von seiner Frau in eine schwere Krise. Das Paar ließ sich am 18. Juli 1918 scheiden.

Werke

Stillleben

Am 12. Januar 1919 kehrte der Maler nach vierwöchigem Marsch aus der Ukraine nach München zurück. Dort nahm er mit größter Intensität seine künstlerische Arbeit wieder auf. Alexander Kanoldt beschäftigte sich ab nun mit dem Stillleben, in denen sich die Neue Sachlichkeit ankündigte, und Landschaften im „kubistischen“ Stil wie vor dem Krieg. Die Stillleben, denen sich Kanoldt nun verstärkt widmete, wirken wie zufällig arrangiert. Statische Ordnung und visuelle Instabilität halten sich die Waage. Betonte Konturierung und Farbakzente verweisen in manchen Werken noch auf das expressionistische Erbe wie auch der Wechsel von An- und Aufsicht auf die Anregung durch Cézanne. Stofflichkeit oder Oberflächenstrukturen unterdrückte der Künstler bald in den Arrangements immer wiederkehrender Objekte: Hohlgefäße, Dosen, Schachteln, Bücher, Tonpfeifen, Tischtücher, Früchte und Topfpflanzen entstammten seinem täglichen Umfeld. Die Dinge zeigen keine Gebrauchsspuren, symbolhafte Bezüge fehlen gänzlich. Stattdessen ist die Form der Objekte – klar und geometrisch – für ihre Auswahl von Bedeutung. Vor allem immergrüne Zimmerpflanze wie Schusterpalmen, Kakteen, Bromelien oder Gummibäume14 bevölkern die sonst menschenleeren Zimmer. Das scheinwerferartig hereinfallende, kalte und künstlich anmutende Licht modelliert die Gegenstände scharf heraus, hebt ihre Form hervor und isoliert sie optisch voneinander. Alexander Kanoldts Stillleben, Arrangements von Topfpflanzen und wenigen Alltagsobjekten auf einem Tisch mit verzogener perspektivischer Wiedergabe, wurden gleichsam zum Markenzeichen neusachlicher Stilllebenmalerei, geprägt von kubischen Formen, Gleichmaß und Zeitlosigkeit, einer „gefrorenen Wirklichkeit“15 (Alfred Neumeyer).

Auch privat erlebte der Künstler 1919 Höhen und Tiefen: Seine Mutter starb nach langem Leiden am 6. November, und am 6. November heiratete er in München Elisabeth Editha von Mayer (1880–1955), die aus Zittau in Sachsen stammte und als Malerin und Kinderbuchillustratorin tätig war. Das Paar bekam in rascher Folge zwei Töchter: Maria Alexandra (20.5.1920–17.9.1951) und Sophie Angelina (25.8.1921–29.7.1950).

Im Jahr 1920 reiste Alexander Kanoldt erneut nach Klausen in Südtirol, wo er – wie schon zuvor – im Hotel Walther von der Vogelweide wohnte. Aus der Ausstellung „Deutscher Expressionismus“ in Darmstadt war der Maler mit drei Bildern vertreten und in der Münchner Neuen Secession mit neun Ölgemälden (vorerst letzte Ausstellung dort).

Im März 1921 war Alexander Kanoldt in Thüringen unterwegs und traf in Weimar seinen Malerkollegen Lyonel Feininger. Obwohl Kanoldt dem Bauhaus gegenüber große Vorbehalte hatte, schätzte er Feininger sehr. Von Juni bis Ende August hielt sich der Maler in Feldwies am Chiemsee auf. Dort fand er voralpine Motive für eine Reihe von Zeichnungen und Ölgemälde. Zurück in München beschäftigte sich Kanoldt mit der Technik der Lithografie – erstmals seit seiner Akademiezeit in Karlsruhe.

Rückblickend erinnerte sich Kanoldt an die Jahre nach dem Krieg so:

„1919 habe ich eigentlich neu angefangen oder auch, ich habe da eingesetzt, wi ich hätte stehen müssen, wenn ich all die Jahre bei der Arbeit geblieben wäre. Die zwangsweise veränderte4 Lebenslage, die enggezogenen Grenzen – die endliche Ruhe nach einem fast fünfjährigen Abenteurerleben fesselten mich ans Atelier, wo ich ganz natürlich auf die Auseinandersetzung mit dem von mir vorher wenig beachteten Stillleben verfiel, eine Aufgabe, die sich mir von Tag zu Tag reizvoller gestaltet und mit welcher ich mich noch lange nicht fertig sehe.“16 (Alexander Kanoldt in einem Brief an Franz Roh, 17.2.1925)

Der Münchner Kunstkritiker Franz Roh machte Alexander Kanoldt 1923 mit den neusachlichen Malerkollegen Carlo Mense und Georg Schrimpf bekannt. Diese vertraten wie Kanoldt eine magisch-realistische Variante der Neuen Sachlichkeit. Im Sommer erhielt er erstmals Besuch von Oskar Moll, damals Professor an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. Als Kanoldt am 1. Oktober als Professor an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Kassel berufen wurde, trat er den Posten nicht an; aufgrund von Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche löste Kanoldt den Vertrag am 15. Februar 1924 wieder auf. Die zunehmende Bedeutung Kanoldts zeigt sich auch an der ersten ausführlichen Würdigung seines Schaffens durch den Marburger Ordinarius für Kunstgeschichte Richard Hamann.

Im März 1924 reiste Alexander Kanoldt für zwei Monate nach Italien. Er hielt sich in Olevano auf und folgte damit den Spuren seines Vaters, der seit 1869 den Ort des Öfteren in Anlehnung an die Deutsch-Römer aufgesucht hatte. Gemeinsam mit seinem früheren Studienkollegen Walter Strich-Chapell unternahm Kanoldt ausgedehnte Wanderungen in den umgebenden Sabiner Bergen. Die Bergdörfer Olevano, Subiaco und Civitella dienten dem Künstler als Motive für Zeichnungen, Ölgemälde und später Lithografien. Kanoldt entwickelte er multiperspektivische Architekturlandschaften, magisch starr in der Form geschachtelt. Sie zählen zu den wichtigsten Leistungen aus dem Gebiet der Landschaftsmalerei. Auf der Rückfahrt machte Kanoldt auch Station in Assisi, Siena du Florenz, ohne dass diese Orte jedoch in seinem künstlerischen Werk Spuren hinterlassen hätten. Ab diesem Jahr beteiligte sich Kanoldt auch wieder regelmäßig an den Ausstellungen der „Neuen Secession“.

Breslau

Von 1925 bis 1931 war Alexander Kanoldt Professor an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau. Auf Betreiben Molls, der nach dem Tod von August Endell als kommissarischer Leiter der Akademie in Breslau amtierte, wurde Kanoldt im Frühjahr 1925 berufen. Er nahm die auf fünf Jahre befristete Stelle nach eigenem Bekunden vor allem aus wirtschaftlichen Gründen an. Im September bezog er die ehemalige Wohnung Endells in der Breite Straße 26. Bereits gegen Ende des Jahres distanzierte er sich jedoch von Moll, dem er autoritäres Verhalten vorwarf und dessen Lehrplanreform er ablehnte. Richard Riemerschmid schlug Kanoldt für eine Berufung an die Kunstakademie in Karlsruhe vor. Der Künstler selbst brachte jedoch erfolglos seinen Kollegen Carlo Mense ins Spiel.

Am 12. Januar 1926 berichtete Kanoldt an Franz Roh von einem Zusammentreffen mit seinem früheren Widersacher Wassily Kandinsky, das allerdings freundschaftlich verlief. Kanoldt plante die Gründung einer Privatakademie in München. Auf der bedeutenden „Internationalen Kunstausstellung“ in Dresden stellte Kanoldt drei Ölgemälde aus, neben zwei Stillleben das Bild „Weiblicher Halbakt I“. Damit setzte Kanoldts Auseinandersetzung mit dem Porträt ein. Alle drei Exponate wurden von der Staatlichen Gemäldegalerie Dresden erworben. Sein Aufenthalt auf der Ostseeinsel Hiddensee (in Kloster) schlug sich in einigen Zeichnungen nieder, die er später in Lithografie umsetzte.

Im Sommer 1927 unternahm Alexander Kanoldt eine Reise durch das Erzgebirge. Von Oktober bis März 1928 überwinterte er mit seiner Familie im Ferienhaus des Malers Alexander Peltzer in Brannenburg am Inn, nachdem ihm seine Breslauer Wohnung gekündigt worden war. Im Mangfallgebirge entstanden einzelne Zeichnungen, die er aber nicht als Vorlage für Ölgemälde oder Lithografien verwendete. Persönliche Äußerungen Kanoldts deuten darauf hin, dass er seinen schön länger gehegten Plan einer Privatschule in Oberbayern in naher Zukunft konkretisieren wollte. 1927 wurde er auch in den Vorstand des Deutschen Künstlerbundes gewählt.

Auf der „16. Biennale von Venedig“ zeigte Alexander Kanoldt zwei italienische Landschaften (1928). Im März mietete er ein Haus in Untergrainau bei Garmisch-Partenkirchen. Den Sommer verbrachte er in Murnau am Staffelsee, wo er mit der Familie Wanderungen im Wettersteingebirge unternahm. Dort fand er zahlreiche Motive für seine Landschaftsbilder.

Aufgrund der Zwangswirtschaft musste Alexander Kanoldt 1929 seine Wohnung aufgeben und zog in die Kaiser-Wilhelm-Straße 148. Seine Frau und die beiden Töchter lebten zwischenzeitlich bei Verwandten in Berlin. Im Juni wurde der bislang am Bauhaus tätige Oskar Schlemmer an die Breslauer Akademie berufen, was Kanoldt ausdrücklich begrüßte. Kanoldt wurde zum 1. Vorsitzenden des Schlesischen Künstlerbundes ernannt. Den Sommer 1929 verbrachte er mit seiner Familie erneut in Murnau.

Obschon Alexander Kanoldt im Dezember 1929 seinen Arbeitsvertrag mit der Akademie bis zum 31. März 1935 verlängert hatte, reichte er im Juni 1930 seine Kündigung ein. Gründe waren die Spannungen mit Moll aber auch die Unzufriedenheit des Künstlers mit seinen Lebensverhältnissen in Bresau. Von September bis Oktober lebte er in Murnau und im Tiroler Leutaschtal, wo er gemeinsam mit acht Privatschülern arbeitete.

Mit Wirkung vom 1. April 1931 wurde Alexander Kanoldt offiziell von seinen Lehrverpflichtungen an der Breslauer Kunstakademie entbunden und am 30. September sein Arbeitsvertrag endgültig aufgelöst. Sein Nachfolger wurde der Maler und Grafiker Georg Muche.

Neue Sachlichkeit

1925 nahm Alexander Kanoldt an der Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit“ (14.6.1925) in Mannheim teil, wo er neben Max Beckmann mit dem größten Werkkonvolut vertreten war. Kanoldt zeigte 15 Ölgemälde auf der bedeutenden Schau und wurde umfangreicher als alle anderen Künster:innen präsentiert. Allerdings beanstandete Kanoldt die Aufnahme von Max Beckmann, dessen Bildinhalte er wiederholt als „unsachliche, tendenziöse Literatur“17 kritisierte, während für ihn George Grosz‘ Arbeiten als „wildest-expressionistische Machwerke“18 bezeichnete.19 Schon bald sollte sich der Maler von der Neuen Sachlichkeit distanzieren und nicht mehr zu dieser Strömung gezählt werden wollen.

Badische Secession

Am 28. März 1927 gründete Alexander Kanoldt mit 18 Künstlern in Freiburg i. Br. die Badische Secession. Zu den Gründungmitgliedern zählten Karl Albiker, Karl Hofer, Rudolf Schlichter und Georg Scholz.

Kanoldt im „Dritten Reich“

Alexander Kanoldt Absicht sich nach seiner Entlassung aus der Breslauer Akademie wieder in München oder einem der Vororte niederzulassen, scheiterte vermutlich an finanziellen Schwierigkeiten. Stattdessen zog er ab März 1931 mit seiner Familie nach Garmisch in der Zugspitzstraße 74.

Alexander Kanoldt trat am 1. Mai 1932 in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 1.117.863).20 Im Juni erhielt er von der Regierung in Oberbayern die Genehmigung eine Privatschule zu betreiben (Hindenburgstraße 34, Partenkirchen). Ein Monat später bot ihm Bruno Paul, Direktor der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin, eine Professur an (Nachfolge von Emil Orlik). Kanoldt lehnte trotz fortdauernder wirtschaftlicher Notlage ab. Auf Initiative von Hasso von Hugo und Franz Lenk beteiligten sich Kanoldt, Schrimpf, Franz Radziwill und andere Vertreter der Neuen Sachlichkeit an der Wanderausstellung „Die Sieben“ in Bochum, Barmen, Krefeld, Köln und Düsseldorf. Ein vom Barmer Museumsdirektor Richard Reiche bereits im Vorjahr angeregte Ausstellungsprojekt anlässlich der Gründung der „N.K.V.M.“ vor 25 Jahren, die 1934 im Münchener Kunstverein stattfinden sollte, scheiterte an den politischen Verhältnissen. Kanoldt und Erbslöh wollten Werke der ehemaligen Mitglieder aus den Münchener und den letzten Jahren zeigen. Die Ausstellungsidee konnte nicht mehr verwirklicht werden, weil nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 auch die Malerei der konservativen Mitglieder der ehemaligen „N.K.V.M.“ als entartet gebrandmarkt wurde.

Alexander Kanoldt erhielt den Albrecht-Dürer-Preis der Stadt Nürnberg 1933. Im März musste er sein Haus in Garmisch aufgeben, da die Privatschule stagnierte. Der Maler bezog eine Mansarde im Haus Am Holzhof 4. Im April 1933 veranstaltete der Maler Hans Adolf Bühler im staatlichen Auftrag die Ausstellung „Regierungskunst 1918–1933“ in der Karlsruher Kunsthalle. Dabei wurden Künstler öffentlich diffamiert, darunter Hans von Marées, Max Liebermann, Lovis Corinth, Max Slevogt und Edvard Munch neben Alexander Kanoldt und weiteren Mitgliedern der Badischen Secession. Das Kultusministerium in Karlsruhe lehnte eine vermutlich von Mitgliedern der Badischen Secession vorgeschlagene Berufung Kanoldts an die „Badische Landeskunstschule“ (ehemals Kunstakademie) ab.

Allerdings berief ihn Bernhard Rust, preußischer Erziehungsminister, zum Direktor der Staatlichen Kunstschule in Berlin-Schöneberg (1.6.1933), wo Zeichenlehrer für die höheren Schulen Preußens ausgebildet wurden. Zudem wurde Kanoldt Senator der Preußischen Akademie der Künste und Vorsitzender des Künstlerischen Prüfungsamtes. Er bezog im Oktober 1933 eine Wohnung in der Motzstraße 59 in Schöneberg, später eine in der Ringstraße 96 in Lichterfeld. Im Sommer 1933 beteiligte er sich sich an der Ausstellung „30 deutsche Künstler“, die nationalsozialistische Studenten zur Verteidigung des Expressionismus in der Galerie Ferdinand Möller organisierten. Nachdem sein Breslauer Kollege Oskar Schlemmer sein Lehramt an der Berliner Vereinigten Staatsschulen verloren hatte, versuchte Kanoldt ihm ein neues an der Berliner Kunstgewerbeschule zu besorgen. Schlemmer lehnte jedoch ab, da er dafür in die NSDAP eintreten hätte müssen.

Die Badische Secession organisierte im Sommer 1934 die „Ausstellung der Stadt Freiburg u. Br.“ Als offene Kampfansage an die völkischen Kreise um Bühler – maßgeblich unterstützt durch Alexander Kanoldt. Zudem war er mit Lithografien an der sog. „Fabriksausstellung“ beteiligt, die der NS-Studentenbundführer Otto Andreas Schreiber organisierte und in deren Rahmen auch Werke sog. „verfemter“ Künstler gezeigt wurden.

Kanoldt, der 1934 den Bildhauer Edwin Scharff als Vorsitzenden des Villa-Romana-Kuratoriums abgelöst hatte, konnte dem Expressionisten Otto Freytag im selben Jahr noch zu einem Stipendiatenaufenthalt verhelfen. Im November 34 berief ihn Eberhard Hanfstaengl in die Ankaufskommission der Nationalgalerie. Finanziell konsolidiert, plante Kanoldt nun den Kauf eines Hauses in Krün in Oberbayern, wo er von Juli bis Oktober seinen Sommerurlaub verbrachte. Dort entstanden zahlreiche Vorlagen für Lithografien. Eine Auswahl von rund 250 grafischen Arbeiten zeigte er in einer Ausstellung im Leipziger Kunstverein.

Eine Berufung Kanoldts an die Hochschule der Bildenden Künste in Karlsruhe scheiterte 1935 am Widerstand des badischen Kultusministeriums. Um der Badischen Secession nicht zu schaden, erklärte der Künstler im September seinen Rücktritt als Vorstandsmitglied der Vereinigung (aufgelöst im Mai 1936). Anlässlich der Olympischen Spiele 1936 fand bereits im Vorjahr ein künstlerischer Wettbewerb statt, in dessen „Kunstausschuss“ (Jury) Kanoldt berufen wurde. Neben ihm waren noch Persönlichkeiten wie Richard Strauss, Eberhard Hanfstaengel, Werner March und Josef Wackerle vertreten.

Noch 1936 organisierte er für den Maler und Entwerfer Walter Dexel eine Lehrstelle an der nun „Hochschule für Kunsterziehung“ in Berlin. Er selbst legte sein Lehramt mit Wirkung zum 31. Oktober 1936 nieder, vermutlich aus Rücksicht auf seine angeschlagenen Gesundheit. Anstelle vom Max Kutschmann übernahm Alexander Kanoldt ein Meisteratelier an der Preußischen Akademie der Künstle. Zu seinen Schülern gehörten Gerhard Fietz, Rudolf Riester und Herbert Wegehaupt.

Kanoldts Werke wurden von den Nazis als „entartet“ diffamiert. In der Aktion „Entartete Kunst“ (Juli/August 1937) wurden 22 Gemälde und Arbeiten auf Papier Kanoldts aus dem Museum Folkwang Essen, der Städtischen Kunstsammlung Gelsenkirchen, der Kunsthalle Hamburg, dem Kunstverein Jena, der Städtischen Kunsthalle Mannheim, den Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, dem Landesmuseum Münster, der Städtischen Galerie Nürnberg, dem Museum für Kunst und Kunstgewerbe Stettin und der Ruhmeshalle Wuppertal-Barmen beschlagnahmt. Der Verbleib der meisten dieser Werke ist ungeklärt. Zum Jahresende wurden Kanoldts Kollegen Schrimpf und Grossmann gezwungen, ihre Lehrämter an der Schöneberger Hochschule niederzulegen.

Anfang Februar 1938 besuchte Alexander Kanoldt den Maler Karl Schmidt-Rottluff, von dem mehr als 600 Werke als „entartet“ gebrandmarkt und beschlagnahmt worden waren. In einem Brief an Hanna Kronberger-Frentzen beschrieb der Künstler, dass seine Freundschaft mit Erbslöh „etwas brüchig“ geworden sei (März 1938). Im Sommer reiste er zusammen mit seinem Malerkollegen Konrad von Kardorff in die Oberpfalz, wo er Motive für seine letzten Landschaftsbilder fand. Die Gestapo durchsuchte seine Berliner Wohnung, vermutlich auch im Zusammenhang mit den Kontakten seiner Töchter zum Theologen Martin Niemöller, der im KZ Sachsenhausen inhaftiert wurde. Gegen Ende des Jahres bezog die Familie eine Wohnung in der Münchner Akademiestraße 5.

Tod

Alexander Kanoldt starb am 24. Januar 1939 im Alter von 57 Jahren in seiner Wohnung in Berlin-Wilmersdorf infolge einer Herzerkrankung. Die Trauerrede bei der Aussegnung im Krematorium Wilmersdorf hielt Adolf Erbslöh. Die Urnenbestattung erfolgte auf dem Nordfriedhof in München.

Im Juni 1939 fand eine Gedenkausstellung mit 69 Werken in der Galerie Günther Franke in München statt.

Am 29. Juli 1950 bzw. am 17. September 1951 starben Alexander Kanoldts Töchter. Als am 13. Februar 1955 auch Editha Kanoldt verschied, wurde Kurt Martin als Nachlassverwalter eingesetzt. Er war damals Direktor der Karlsruher Kunsthalle und 1957 Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Literatur zu Alexander Kanoldt

- Holger Jacob-Friesen, Pia Müller-Tamm, Tessa Friederike Rosebrock (Hg.), Alexander Kanoldt, die Schenkung von Welck. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (Spurensuche. Provenienzforschung an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe; 3), Karlsruhe 2022.

- Holger Jacob-Friesen, Alexander Kanoldt. Graphik und Malerei aus dem Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2000.

- Barbara Ilkosz, Alexander Kanoldt und Breslau, in: Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau, hg. v. Dagmar Schmengler u. a. (Neue Galerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin, 12.10.2019–3.3.2019; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 8.4.–30.6.2019), Heidelberg 2018, S. 214–222.

- Michael Koch, Alexander Kanoldt. 1881–1939. Werkverzeichnis der Gemälde, München 2018.

- Elke Fegert, Alexander Kanoldt und das Stillleben der Neuen Sachlichkeit, Hamburg 2008.

- Alexander Kanoldt 1881–1939. Gemälde, Zeichnungen, Lithographien, hg. v. Museum für Neue Kunst Freiburg (Ausst.-Kat. Museum für Neue Kunst Freiburg) Freiburg 1987.

- Wolfgang Freiherr von Löhneysen, Kanoldt, Alexander, in: Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 11, Berlin 1977, S. 109 f.

- Edith Ammann, Das graphische Werk von Alexander Kanoldt (Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe), Karlsruhe 1963.

- Wilhelm Hausenstein, Alexander Kanoldt, in: Reclams Universum 43.2 (1927), S. 855–857.

- Richard Hamann, Alexander Kanoldt, in: Deutsche Kunst und Dekoration 53, 1923/24, S. 177–124.

![Paul Cézanne, Steinzeugkrug [Pichet de grès], 1893–1894, Öl auf Leinwand, 38.2 x 46 cm (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Paul-Cezanne-Steinzeugkrug-778x500.jpg)

![Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit, Rekonstruktion des Boudoir d’une grande vedette [Boudoir für einen großen Star] Weltausstellung, Paris, 1937, MAK Ausstellungsansicht, 2021, Ausführung: Manfred Trummer, Johannes Ranacher, Glaserei Scharl, Johannes Falkeis, Marina Paric, Irina Huller, Tischlerei des MAK, Wien, 2014, MAK Ausstellungshalle © MAK/Georg Mayer](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Josef-Hoffmann.-Fortschritt-durch-Schönheit-Rekonstruktion-des-Boudoir-d’une-grande-vedette-Boudoir-für-einen-großen-Star-Weltausstellung-Paris-1937-MAK-Ausstellungsansicht-2021-778x500.jpg)