Carl Spitzweg – Erwin Wurm Ausstellung über Biedermeier und Neo-Biedermeier im Leopold Museum |

Carl Spitzweg, Der abgefangene Liebesbrief, Detail, um 1855, Öl auf Leinwand, 54,2 x 32,3 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

Carl Spitzweg und Erwin Wurm! Geht das? „Geht sogar ausgesprochen gut!“, erklärt Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums und Kurator des außergewöhnlichen Dialogs zwischen dem bayrischen Biedermeiermaler und dem Österreich-Vertreter auf der Biennale von Venedig 2017. Doch worin liegen die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden so unterschiedlichen Künstlern? Immerhin trifft biedermeierliche Gemütlichkeit auf die Neudefinition des Skulpturenbegriffs.

Carl Spitzweg – Erwin Wurm. Köstlich! Köstlich?

Österreich | Wien: Leopold Museum

25.3. – 19.6.2017

Carl Spitzweg – Erwin Wurm

Carl Spitzweg ist ein vielseitigerer Künstler, als sein Ruf vielleicht erahnen ließe. Der Autodidakt und ausgebildete Apotheker lebte, finanziell abgesichert und unverheiratet in München und schuf ab Mitte der 1830er Jahre ein höchst amüsantes Werk kleinformatiger Genreszenen und atmosphärischer Landschaften. Auf seine Anerkennung musste der vielgereiste Künstler lange warten, erst in den 1860er und 1870er Jahren war ihm diese vergönnt. Ein genauer Blick auf die köstlichen Bilder zeigt, dass sich hinter den pittoresken, deutschen Kleinstädten mit ihren teils skurrilen Bewohnern und meist jungen hübschen oder älteren eingebildeten Damen kleine Dramen abspielen. Nach Außen ordentlich und kontrolliert, zeigt sich die Welt Spitzwegs im Inneren als „menschlich“ oder korrupt. Gesetze sind dazu da, hintergangen zu werden, wie ein Blick auf die Zeichnung „Putzmachersalon“, der Darstellung eines Geheimbordells, zeigt. Hinter den schrulligen Gelehrten, den Eremiten, den stolzen Hausbesitzern und ihren Familien verbirgt sich eine sorgsam versteckte Welt voll Gier, Ausschweifungen und gar Regelübertritten. Mit scharfem Auge beobachtete Spitzweg seine Umwelt, analysierte menschliche Leistungen und malte mit Witz und Humor die kleinen Fehler seiner Mitmenschen.

Hier kommt Erwin Wurm ins Spiel! Der Wiener Künstler mit steirischen Wurzeln stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie und hat schon mal sein eigenes Elternhaus auf ein Zehntel geschrumpft. Zumindest die Breite, während die Länge gleichgeblieben ist. Das begehbare Kunstwerk gibt einen verzerrten Blick auf Wurms eigene Kindheit preis und will doch mehr sein als eine biografische Anekdote. Das „narrow house“ verweist auf österreichischen Häuslbauer-Wahn und das scheinbar traute Heim. Verzerrung, Vergrößerung und ein ironischer Blick auf sich selbst, sind wichtige Methoden Wurmscher Werke (→ Erwin Wurm "De profundis"). Dazu kommt ein philosophisch gebildeter Leser, der seine Heroen (Wittgenstein, Adorno) genauso liebt, wie er mit ihren Texten hadert. Ein Künstler, der sich – wie Spitzweg – mit Jagd, Überwachungsstaat und Kontrolle, Idylle und ihre Brüche auseinandersetzt.

Die in neun Kapiteln aufgebaute Schau stellt die erste Überblicksausstellung zu Spitzweg in kontrastreichem Dialog mit ausgewählten Skulpturen Wurms. Bereits am Eingang treffen Wurms gigantisches, aber gequetschtes Elternhaus auf Carl Spitzwegs biedermeierliche Idyllen. Die Zeichnung „Putzmachersalon“ (1835) aus dem Frühwerk des später so geachteten Malers lässt bereits erahnen, wie genau man sich dessen Kompositionen ansehen sollte: Die Damen sind nicht nur als Putzmacherinnen mit dem Behübschen von Hüten beschäftigt, sondern arbeiten auch als geheime Prostituierte, wie die durch die Tür strömenden Männer - und vor allem jener, der sich hinter der Tür anzieht - vermuten lassen. Bilder wie „Der abgefangene Liebesbrief“ (um 1855), „Ankunft der Postkutsche“ (um 1859) und „Die Dachstube“ (1848–1850) belegen sowohl die altmeisterlich präzise Pinselführung Spitzwegs wie dessen spöttischen Blick auf seine Zeitgenossen und Zeigenossinnen. Der „politische“ SPitzweg verpackte seine Gesellschaftskritik in unterhaltsamen, ja bewundernswert idyllischen Kompositionen. Humor als Waffe zu benutzen, ist die von Hans-Peter Wipplinger zurecht erkannte Methode beider Künstler. Denn das gequetschte Haus, dessen Vorbild aus den 1960er Jahren zig-fach in Österreich zu finden ist, ist nicht nur eine autobiografische Remniszenz von Erwin Wurm, sondern auch ein Kommentar auf die Hausbauwut der Österreicher und Österreicherinnen.

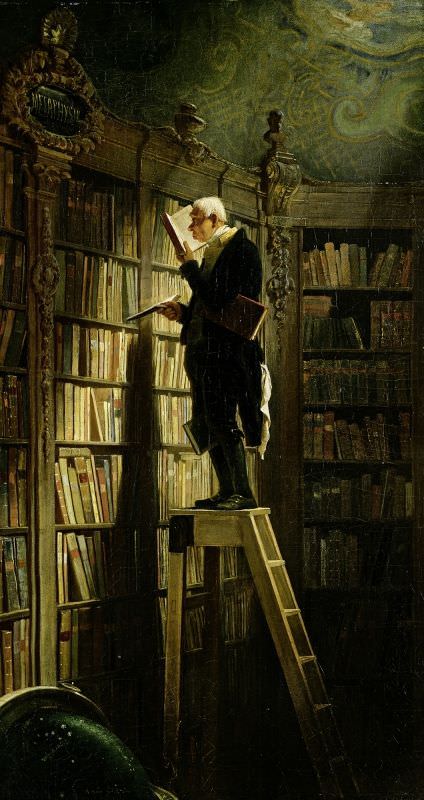

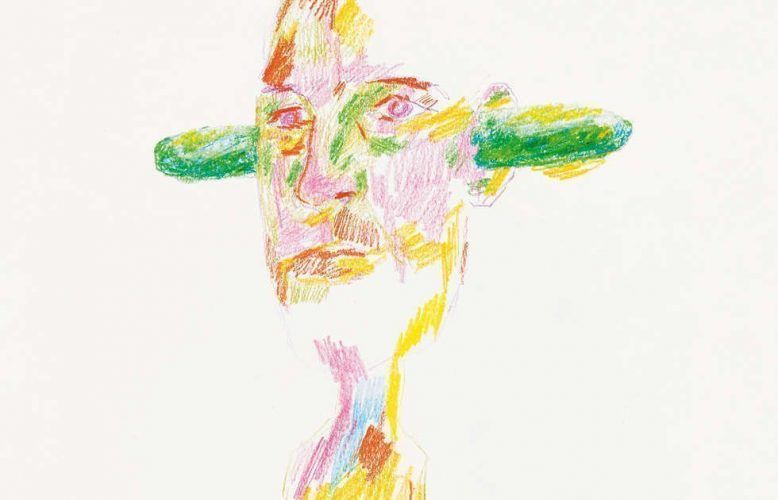

Genau auf diese Weise „funktionieren“ auch die folgenden Räume: Nationalstolz und Mönche treffen in Form von Wurms hyperrastistischen aber schwebenden Erdapfel und Spitzwegs hedonistischen Mönchen aufeinander. Der Bekannte Kaktuspiebhaber bekommt es mit Wurms ironischem Selbstporträt als 36 Gurkerl zu tun. Die Philosophen Adorno und Wittgenstein, von Erwin Wurm in Olver Hardy und eine Wittgenstein'sche Raumkurve verwandelt, sind von Naturforschern, Alchemisten und Schmetterlingsfängern umgeben. Der arme Poet liegt im Bett, während die Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher aufgefordert werden, ihre Lieblingsphilosophen zu balancieren. Hingegen ist der Bücherliebhaber gänzlich in seine Lektüre vertieft - und bekommt von all dem nichts mit. Die Sonntagsjäger und Schulmeisterlein Spitzwegs werden mit Wurms Porträts von männlichen Mitgliedern der österreichischen Eliten konfrontiert. Überwachung des 19. Jahrhundert - bei Spitzweg in Form von überforderten, schlafenden, Fliegen jagenden oder strickenden Wachsoldaten bzw. strengen Grenz- und Zollbeamten - wird in der Kunst des 21. Jahrhunderts durch eine übergroße Polizeikappe symbolisiert. Bedeutungsoffen, versteht sich. Dass Carl Spitzweg in seinem späten Werk noch ein beachtlicher Realist mit Vorliebe für atmosphärische Berglandschaften war, zeigt der vorletzte Raum der Ausstellung: Dirndl auf dem Weg zur oder von der Alm, beobachtet von Jägern. Im Gegensatz zu den berühmten frühen und reifen Werken wird hier der Landschaft und dem Licht größerer Raum zugestanden. Den Abschluss bildet die Familienidylle in Form von „Der Sonntagsspaziergang“ (1841) aus dem Salzburg Museum. Genderfragen und Idealvorstellungen lässt Wipplinger auf den „Witwer“ (1845) stoßen. Der hat zwar (noch) das Medaillon mit dem Bildnis seiner verstorbenen Ehefrau in der Hand, wird aber schon wieder von zwei jungen Damen im Park „abgelenkt“. Der Mauser lässt das Mausen nicht - so wie Erwin Wurms kopflose Männerskulptur mit „Schamkapsel“ in der Hose. Ein etwas derber Vergleich für das Ende einer aufschlussreichen Gegenüberstellung.

Kuratiert von Hans-Peter Wipplinger

- Carl Spitzweg, Der abgefangene Liebesbrief, um 1855, Öl auf Leinwand, 54,2 x 32,3 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

- Carl Spitzweg, Der Bücherwurm, 1850, Öl auf Leinwand, 49,4 x 26,9 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

Carl Spitzweg – Erwin Wurm: Bilder

- Carl Spitzweg, Sennerin und Mönch, 1838, Öl auf Leinwand, 32,3 x 26,4 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

- Carl Spitzweg, Der Bücherwurm, 1850, Öl auf Leinwand, 49,4 x 26,9 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

- Carl Spitzweg, Der abgefangene Liebesbrief, um 1855, Öl auf Leinwand, 54,2 x 32,3 cm (Museum Georg Schäfer, Schweinfurt)

- Erwin Wurm, Take your most loved philosophers, 2002, Ausstellungsansicht „Sculptures with embarrassment“, KIASMA – Museum of Contemporary Art, Helsinki, gezeichnete Anleitung, Bücher, Maße variabel (Courtesy Erwin Wurm, Foto: Studio Erwin Wurm, Kiasma – Museum of Contemporary Art, Helsinki © Bildrecht, Wien, 2016)

- Erwin Wurm, The artist begging for mercy (dedicated to Mauricio), 2002, C-Print, 180 × 126 cm (Rahmenmaß) (Courtesy Erwin Wurm, Foto: Studio Erwin Wurm © Bildrecht, Wien, 2016)

- Erwin Wurm, Landed Gentry (Hermés), 2008, C-Print, 80 × 69 cm (Privatsammlung, Foto: Studio Erwin Wurm © Bildrecht, Wien, 2016)

![Pablo Picasso, Die orangefarbene Bluse – Dora Maar [Le corsage orange – Dora Maar], 21.04.1940, Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm (Sammlung Würth, Foto: Volker Naumann, Schönaich © Succession Picasso/Bildrecht, Wien 2022)](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Pablo-Picasso-Die-orangefarbene-Bluse-–-Dora-Maar-21.4.1940-778x500.jpg)