Otto Freundlich Leben & Werk

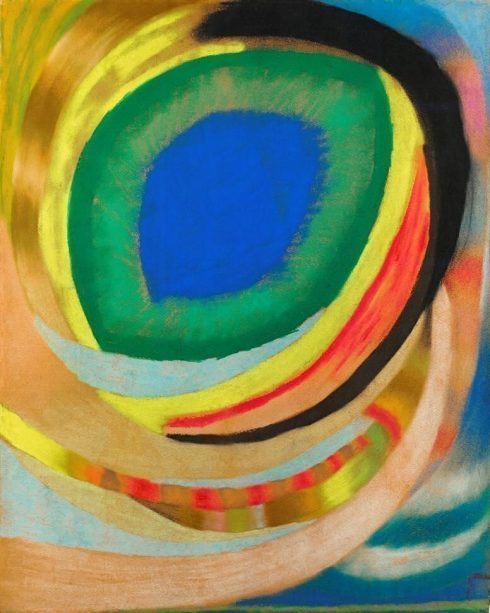

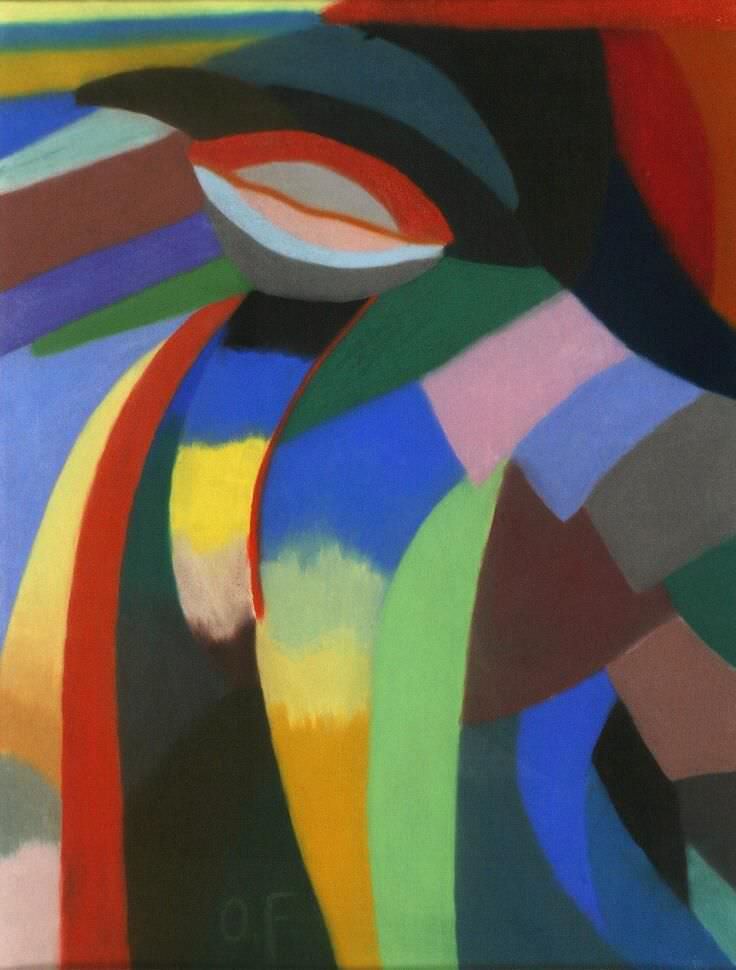

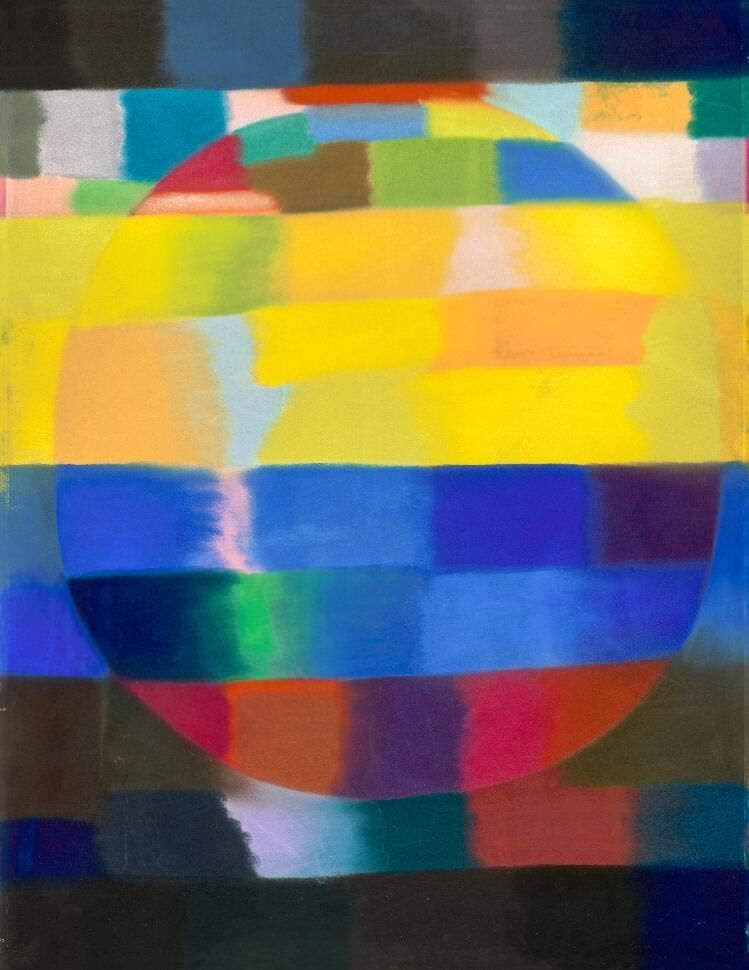

Otto Freundlich, Sphärischer Körper, 1925, Pastell auf Papier, 65 x 50 cm (Privatsammlung), Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

Otto Freundlich (10.7.1878–9.3.1943) entdeckte früh die Abstrakte Kunst, Gründungsmitglied der Novembergruppe (1918) und gehörte zu den verfemten Künstlern des NS-Staats. Zwischen 1908 und 1914 lebte Freundlich in Paris und schloss sich der Avantgarde im Bateau Lavoir an. Als Maler und Bildhauer sowie Autor kunsttheoretisch-philosophischer Schriften verfocht er die Idee, dass Kunst eine universelle Sprache wäre. Die abstrakten Kompositionen Freundlichs bestehen aus farbigen Facetten, die das Ideal eines geeinten sozialen Gefüges widerspiegeln.

Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus

Deutschland | Köln: Museum Ludwig

18.2. – 14.5.2017

Schweiz | Basel: Kunstmuseum Basel

10.6. – 10.9.2017

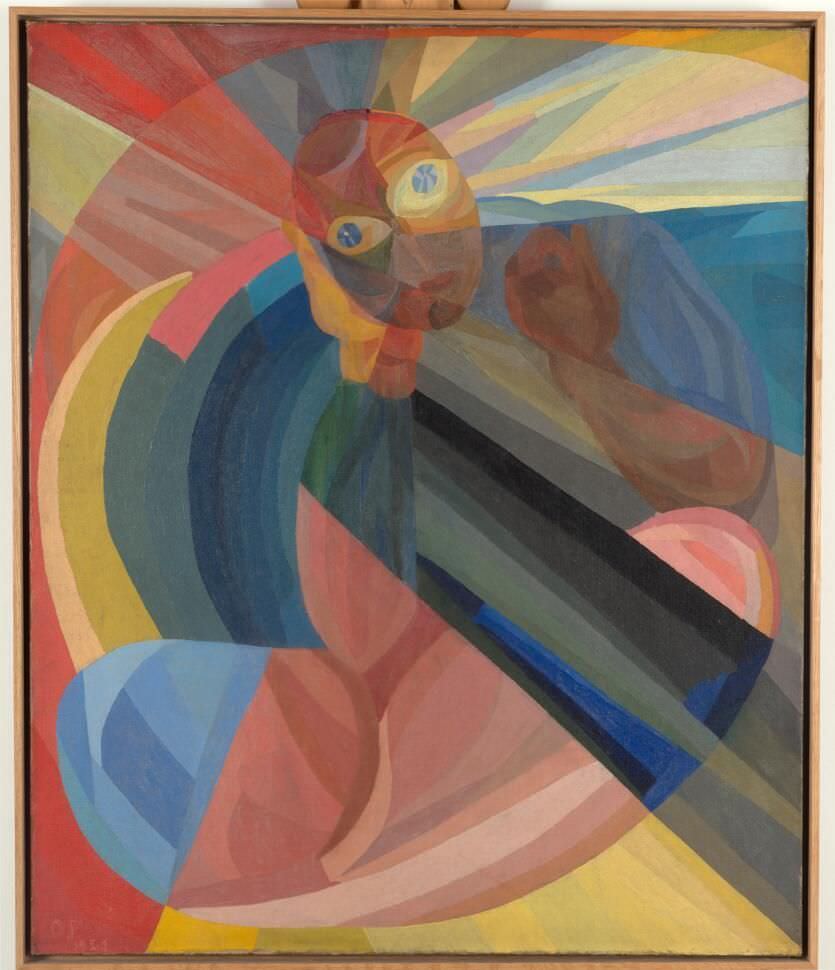

- Otto Freundlich, Kosmisches Auge, 1921/22, Pastell auf Karton, 81 x 65 cm (Privatsammlung, Paris, Courtesy Applicat-Prazan), Foto: Applicat-Prazan, Paris

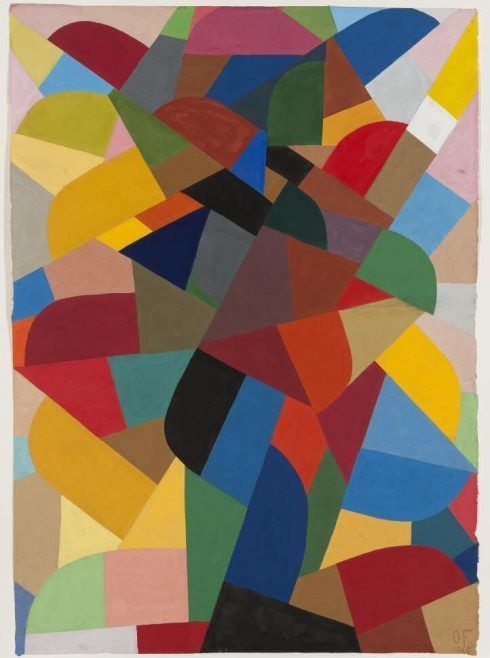

- Otto Freundlich, Komposition, 1940, Gouache auf Papier, 84 x 60 cm (Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen), Foto: Wilhelm-Hack-Museum / Joachim Werkmeister

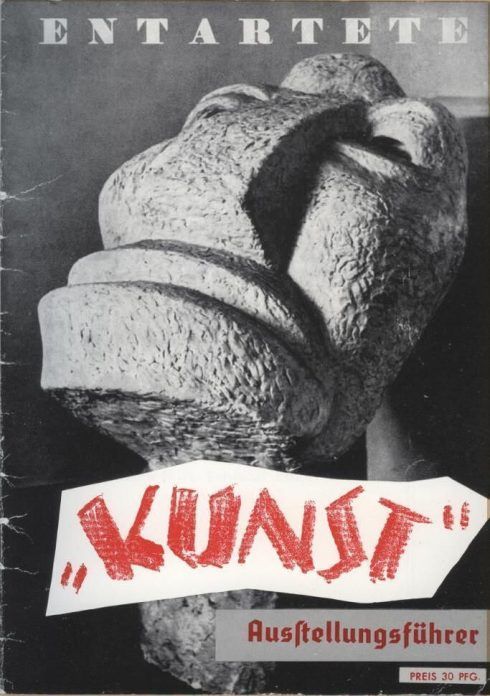

„Der Große Kopf“ (1912) und die Ausstellung „Entartete Kunst“

Das wohl berühmteste Werk Otto Freundlichs existiert nicht mehr. Die Plastik „Der Große Kopf“ (1912), die Max Sauerland für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg bereits 1930 erworben hatte, zierte das Cover des Katalogs der Ausstellung „Entartete Kunst“ in München 1938. Der Maler und Bildhauer aus Pommern hatte die 139 Zentimeter hohe Skulptur 1912 in Paris geschaffen, um den „geistigen Neubeginn“ vor dem Ersten Weltkrieg zu beschwören. Bereits seit etwa 1910 hatte er sich mit Kopfskulpturen und Zeichnungen mit diesem Thema beschäftigt, wie die Ausstellung in Köln erstmals nachweist.

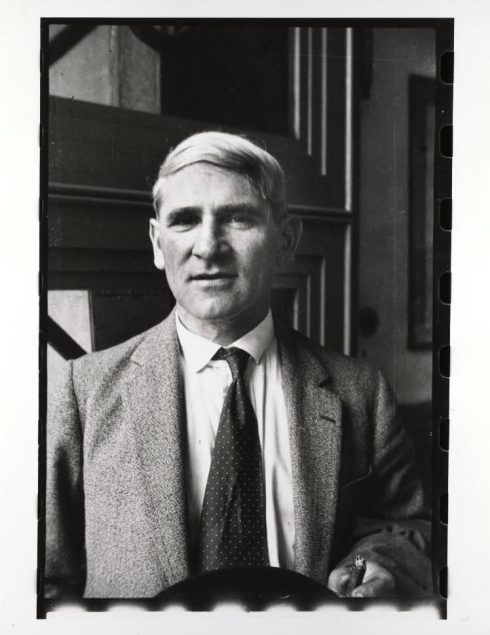

Für August Sander war Otto Freundlich noch der Prototyp des „Malers und Bildhauers“ (um 1925). Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen und alle unliebsamen Künstler als „entartet“ brandmarkten, lebte Freundlich seit nahezu zehn Jahren wieder in Paris. Sein Werk wurde aus den deutschen Museen beschlagnahmt, der jüdische Künstler diffamiert. „Der Große Kopf“ wurde auf der Ausstellung zentral präsentiert. Als er während der Tournee verschwand, stellten die Organisatoren einfach eine plumpe Kopie aus. Bis heute ist die Plastik verschollen.

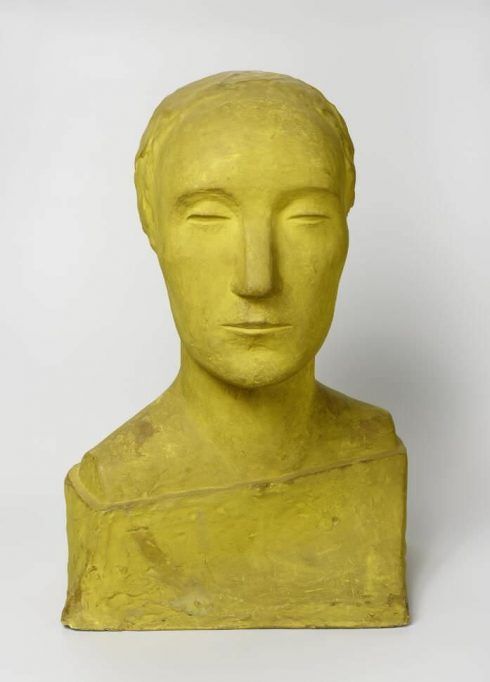

- Otto Freundlich, Frauenbüste, 1910, Gips, gelb bemalt, 52 x 34 x 29 cm (Museum Ludwig, Köln), Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

- Otto Freundlich, Ascension (Auffahrt), 1929, Bronze, 200 x 104 x 104 cm (Museum Ludwig, Köln), Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

- Otto Freundlich, Großer Kopf („Der neue Mensch“), Cover des Ausstellungsführers zu Entartete Kunst, 1937.

- Ostdeutsche Morgenpost vom 11.03.1941 mit einer Replik des Großen Kopfs in der Ausstellung „Entartete Kunst“ im Grenzlandmuseum Beuthen, Foto: bpk / Staatsbibliothek zu Berlin.

Otto Freundlich und die Pariser Avantgarde

Otto Freundlich lebte seit 1908 in der Stadt an der Seine und verkehrte in Künstlerkreisen des Montmartre (→ Schirn analysiert den Montmartre). Er lebte neben Pablo Picasso, Georges Braque, Amedeo Modigliani, Kees van Dongen und Juan Gris im berühmt-berüchtigten Bateau-Lavoir (dt. Waschboot). Kein Wunder also, dass sich nahezu alle Stile des frühen 20. Jahrhunderts in seinem Werk nachweisen lassen: Expressionismus, Fauvismus, Kubismus, Orphismus, Dadaismus, Suprematismus, De Stijl, Bauhaus, Konstruktivismus, mit den Kölner Progressiven und den Abstrakten setzte er sich auf überlegte Weise auseinander.1931 trat Otto Freundlich der Künstlergruppe Abstraction-Création bei.

Ein Schlüsselerlebnis wurden die farbigen Glasfenster der Kathedrale von Chartres, wo Otto Freundlich 1914 für ein paar Monate ein Atelier im Nordturm mietete. Viele seiner Werke sind aus kleinen farbigen Segmenten aufgebaut und weisen eine strenge Tektonik auf. Vor allem im Spätwerk tauchen auch Mischformen aus gebogenen und geraden Linien auf, die an gotische Spitzbögen erinnern. Die enge Verbindung des Künstlers zur angewandten Kunst zeigt sich in dessen Entwürfe für Mosaike, Teppiche und Glasmalereien. Dahinter steht das Konzept der Wiederbelebung der mittelalterlichen Zünfte. Die farbintensive, abstrakte Kunst sollte – so Otto Freundlich – die plastische Auffassung von Kunst ablösen. Freundlichs Kunstauffassung war aber nicht gänzlich rückwärtsgewandt, sondern zeichnet sich auch durch dessen Auseinandersetzung mit Carl Einsteins Raumkrümmung aus.

- Otto Freundlich, Fries (Liegende Frau), 1924, Glasgemälde, 24 x 163 cm (Musées de Pontoise), Foto: Donation Freundlich – Musées de Pontoise

- Otto Freundlich, Komposition, 1919, Pastell auf Papier, 68 x 52 cm (Musées de Pontoise), Foto: Donation Freundlich – Musées de Pontoise

- Otto Freundlich, Die Mutter, 1921, Öl auf Leinwand (Nessel), 120 x 100 cm (Berlinische Galerie, Berlin), Foto: Kai-Annet Becker/ Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur

- Otto Freundlich, Komposition, 1921, Pastellkreide auf Pappe, 77,5 x 44,2 cm (Berlinische Galerie, Berlin), Foto: Kai-Annet Becker/ Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur

- Otto Freundlich, Lichtkreise (Kosmischer Regenbogen), 1922, Pastell auf Papier, 32,5 x 23 cm (Foto: Galerie David Ghezelbash)

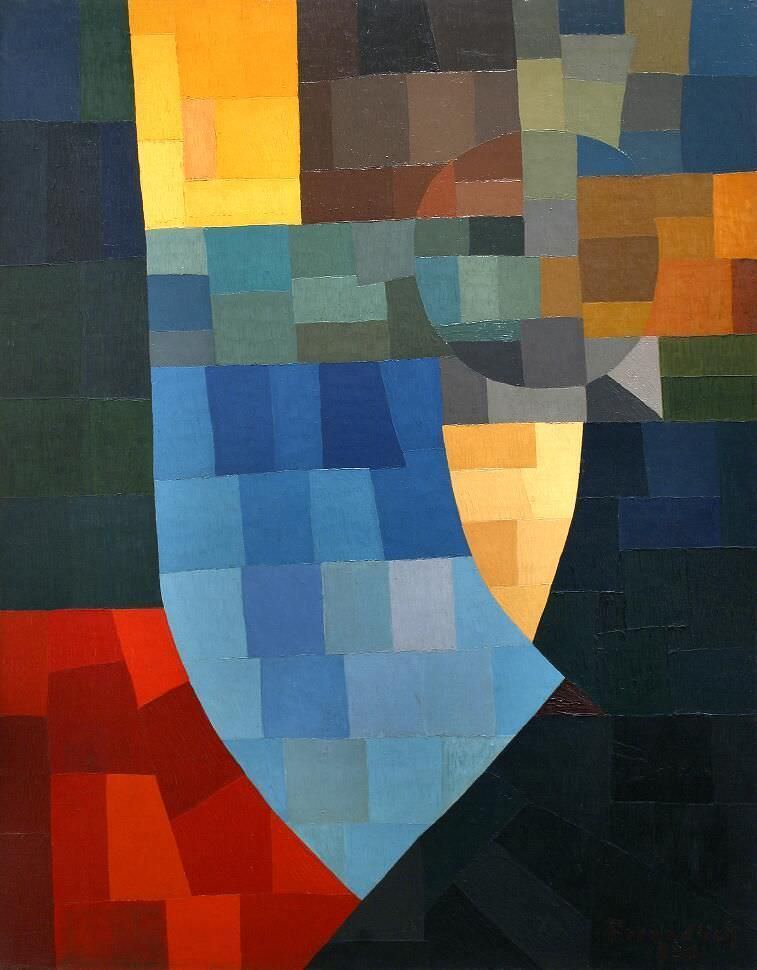

- Otto Freundlich, Komposition, 1930, Öl auf Leinwand, auf Sperrholz aufgezogen, 147 x 113 cm (Musées de Pontoise), Foto: Donation Freundlich – Musées de Pontoise

- Otto Freundlich, Komposition, 1931, Öl auf Leinwand, 81 x 60 cm (Von der Heydt-Museum Wuppertal), Foto: Medienzentrum, Antje Zeis-Loi

- Otto Freundlich, Kräfte, 1934, Öl auf Leinwand, 64 x 53 cm (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien), Foto: Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

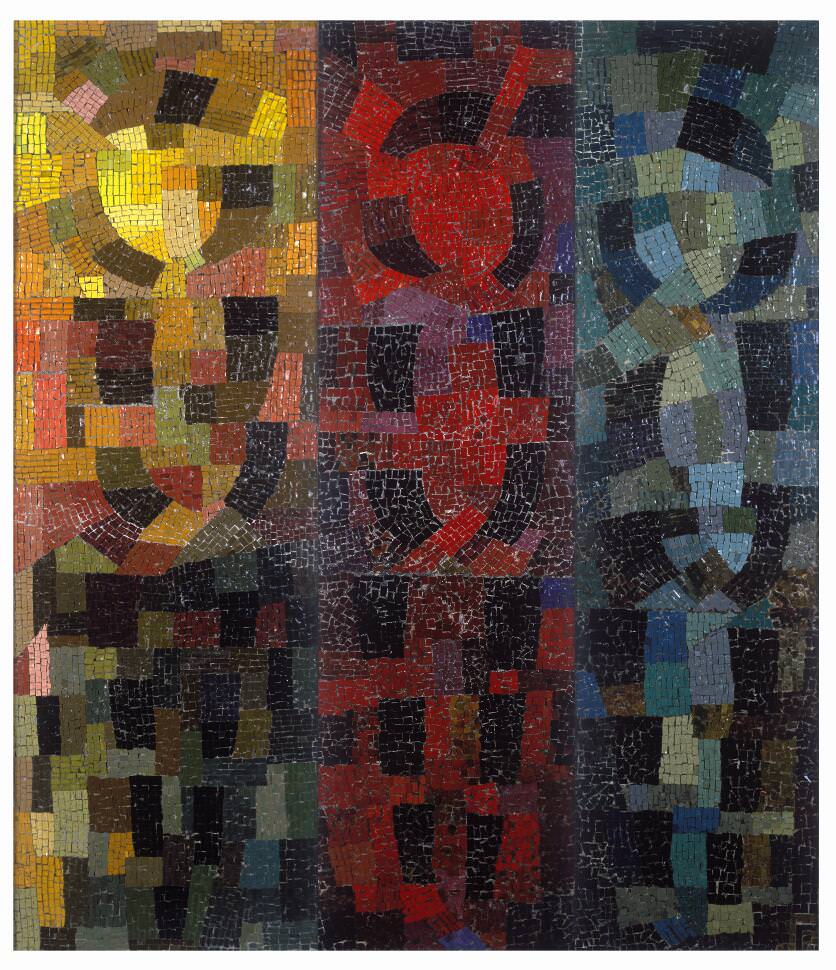

- Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938, Mosaik 175 x 156,5 cm (Musées de Pontoise), Foto: Donation Freundlich – Musées de Pontoise

- Otto Freundlich, Komposition Rot-Grün, 1939, Öl auf Leinwand, 65 x 54,5 (Museum Ludwig, Köln), Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

- Otto Freundlich, La Rosace II, 1941, Gouache auf Karton, 65 x 50 cm (Musées de Pontoise), Foto: Donation Freundlich – Musées de Pontoise

„Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus“ in Köln

Für Kuratorin Julia Friedrich ist die Überwindung der Gegenständlichkeit durch Otto Freundlich nicht nur ein malereiimmanenter Diskurs, sondern sie streicht die soziale Dimension des Verlassens der Gegenständlichkeit hervor. Für Freundlich, so hält sie fest, war alle dingliche Wahrnehmung von Besitzdenken durchdrungen und damit überholt: „das Objekt als Gegenpol des Individuums wird verschwinden; also auch das Objekt-sein eines Menschen für den andern“. Nach dem Ersten Weltkrieg kämpfte der Künstler für den Kommunismus, da dieser seiner Meinung nach alle Grenzen auflösen würde. Den Zusammenklang der Farben in seinen Bildern sah der Maler in Paris und Köln stets in einem Zusammenhang mit dem großen Ganzen: „zwischen Welt und Kosmos, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mein und Dein, zwischen allen Dingen, die wir sehen“.

Kuratorin: Julia Friedrich (Museum Ludwig)

- Hannes Flach, Otto Freundlich vor dem Kölnischen Kunstverein, aus der Serie „maler bei der arbeit“, ca. 1931 (Foto: Sig. 27/30, Hannes Flach-Archiv, Köln)

Biografie von Otto Freundlich (1878–1943)

Am 10. Juli 1878 wurde Otto Freundlich in Stolp (Pommern/D) geboren. Er hatte jüdische Vorfahren.

1902 Freundlich inskribierte Kunstgeschichte und hörte u. a. bei Heinrich Wölfflin, Musiktheorie und Philosophie in München und Berlin

Er veröffentlichte erste Aufsätze in Zeitschriften.

1906/07 Studienreise nach Florenz. Hier entdeckte er Malerei und Skulptur als seine Leidenschaften.

1907/08 Privater Unterricht in Berlin bei Lothar von Kunowski und Lovis Corinth.

1908 Umzug nach Paris, wo er im Bateau-Lavoir lebte. Zu seinen Nachbarn gehörten Pablo Picasso, Georges Braque.

1911 Otto Freundlich gestaltete erste abstrakte Kompositionen.

1912 Plastik „Großer Kopf (Der Neue Mensch)“ (verschollen).

1914 Freundlich mietete sich für ein paar Monate ein Atelier im Nordturm der Kathedrale von Chartres. Die farbigen Glasfenster der berühmten Kirche wurden zu einem Schlüsselerlebnis für den Künstler.

1918 Gründungsmitglied der Novembergruppe als „Vereinigung der radikalen bildenden Künstler“. Ihr wichtigstes Ziel war die „engste Vermischung von Volk und Kunst“, um die neue demokratische Gesellschaft nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches mitzugestalten. Teilnahme an der „Kunstausstellung Berlin“.

1919 Mosaik „Geburt des Menschen“. Otto Freundlich organisierte die „Erste Kölner Dada-Ausstellung“ gemeinsam mit Max Ernst und Johannes Theodor Baargeld.

1924 Neuerlicher Umzug nach Paris.

1929 Freundlich schuf seine erste Monumentalskulptur, „Ascension“.

1930 Die deutsche Künstlerin Jeanne (Hannah) Kosnick-Kloss wurde Freundlichs Lebensgefährtin. Max Sauerlandt erwarb die Plastik „Der große Kopf“ für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

1931 Beitritt zur Gruppe Abstraction-Création.

1937 „Der große Kopf“ wurde es während der Aktion „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und in der gleichnamigen Ausstellung in München gezeigt. Ein verzerrtes Foto des Werks wurde auf dem Titelblatt des Ausstellungskataloges montiert.

1938 Otto Freundlichs „Großer Kopf“ erschien auf dem Titelblatt des Ausstellungsführers „Entartete Kunst“. Robert und Sonia Delaunay, Alfred Döblin, Wassily Kandinsky, Pablo Picasso und viele andere unterzeichneten eine Petition zum Ankauf eines Werks von Freundlich durch den französischen Staat. Der Maler und Bildhauer schrieb „Der bildhafte Raum“.

1939 Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 3. September wurde Otto Freundlich für fast ein Jahr in Frankreich interniert.

1940 Mit Hilfe von Pablo Picasso konnte die Freilassung erwirkt werden (Ende Juni). Otto Freundlich floh in das Dorf Saint-Paul-de-Fenouillet in den Pyrenäen, das im Vichy-Regime lag.

1943 Französische Kollaborateure verrieten Otto Freundlich. Er wurde am 23. Februar des Jahres verhaftet und deportiert. Am 9. März 1943 wurde Otto Freundlich im KZ Lublin-Majdanek oder Sobibor ermordet.

Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus: Ausstellungskatalog

Mit Beiträgen von Julia Friedrich, Joachim Heusinger von Waldegg, Geneviève Debien, Christophe Duvivier, Nina Schallenberg, Lena Schrage, Denise Vernerey, Christiane Wanken, Mandy Wignanek und Adolf Muschg

Hardcover

352 Seiten, 250 Farbabb.

Prestel Verlag

Otto Freundlich: Bilder

- Otto Freundlich, Frauenbüste, 1910, Gips, gelb bemalt, 52 x 34 x 29 cm (Museum Ludwig, Köln)

- Otto Freundlich, Großer Kopf, 1912, Gips (Verschollen), Foto: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

- Otto Freundlich, Die Geburt des Menschen, 1919, Mosaik, 215 x 305 cm (Bühnen der Stadt Köln), Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln

- Otto Freundlich, Komposition, 1919, Pastell auf Papier, 68 x 52 cm (Musées de Pontoise)

- Otto Freundlich, Die Mutter, 1921, Öl auf Leinwand (Nessel), 120 x 100 cm (Berlinische Galerie, Berlin)

- Otto Freundlich, Komposition, 1921, Pastellkreide auf Pappe, 77,5 x 44,2 cm (Berlinische Galerie, Berlin)

- Otto Freundlich, Kosmisches Auge, 1921/22, Pastell auf Karton, 81 x 65 cm (Privatsammlung, Paris, Courtesy Applicat-Prazan)

- Otto Freundlich, Lichtkreise (Kosmischer Regenbogen), 1922, Pastell auf Papier, 32,5 x 23 cm (Foto: Galerie David Ghezelbash)

- Otto Freundlich, Fries (Liegende Frau), 1924, Glasgemälde, 24 x 163 cm (Musées de Pontoise)

- Otto Freundlich, Sphärischer Körper, 1925, Pastell auf Papier, 65 x 50 cm (Privatsammlung)

- Otto Freundlich, Ascension (Auffahrt), 1929, Bronze, 200 x 104 x 104 cm (Museum Ludwig, Köln)

- Otto Freundlich, Komposition, 1930, Öl auf Leinwand, auf Sperrholz aufgezogen, 147 x 113 cm (Musées de Pontoise)

- Otto Freundlich, Komposition, 1931, Öl auf Leinwand, 81 x 60 cm (Von der Heydt-Museum Wuppertal)

- Otto Freundlich, Großer Kopf („Der neue Mensch“), Cover des Ausstellungsführers zu Entartete Kunst, 1937.

- Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938, Mosaik 175 x 156,5 cm (Musées de Pontoise)

- Otto Freundlich, Komposition Rot-Grün, 1939, Öl auf Leinwand, 65 x 54,5 (Museum Ludwig, Köln)

- Ostdeutsche Morgenpost vom 11.03.1941 mit einer Replik des Großen Kopfs in der Ausstellung „Entartete Kunst“ im Grenzlandmuseum Beuthen, Foto: bpk / Staatsbibliothek zu Berlin.

- Otto Freundlich, Kräfte, 1934, Öl auf Leinwand, 64 x 53 cm (mumok, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)

- Otto Freundlich, Komposition, 1940, Gouache auf Papier, 84 x 60 cm (Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen)

- Otto Freundlich, La Rosace II, 1941, Gouache auf Karton, 65 x 50 cm (Musées de Pontoise)

- Hannes Flach, Otto Freundlich vor dem Kölnischen Kunstverein, aus der Serie „maler bei der arbeit“, ca. 1931 (Foto: Sig. 27/30, Hannes Flach-Archiv, Köln)

- August Sander, Maler und Bildhauer (Otto Freundlich), um 1925, Vintage, Gelatinesilberabzug, 20,7 x 15,3 cm (August Sander Stiftung, Köln, Courtesy Galerie Julian Sander)