Paul Gauguin. Druckgrafik Revolutionärer Umgang mit dem Holzschnitt

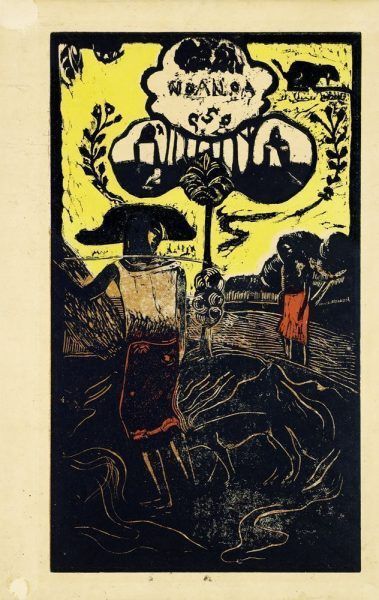

Paul Gauguin, Noa Noa, Auti Te Pape (Spiel im Süsswasser), 1893–1894.

Paul Gauguin (1848–1903) – Weltumsegler, Kritiker der französischen Kolonialmacht, temporärer Freund von Vincent van Gogh, Maler der Moderne – ist für seine farbintensiven Bilder aus der Südsee bekannt. Dass der Künstler sich auch mit Druckgrafik beschäftigte und auch in diesem Medium neue Wege beschritt, ist bislang nur selten gezeigt worden. Im Kunsthaus Zürich versammelt nun Tobia Bezzola von den insgesamt 77 Drucken des rastlosen Franzosen ca. 50 Blätter. Die Monotypien bleiben dabei unberücksichtigt, da sie Gauguin stets „dessins“ – Zeichnungen – genannt hat.

Paul Gauguin. Druckgrafik

Schweiz | Zürich: Kunsthaus Zürich

28.9.2012 - 20.1.2013

Gauguins Druckgrafik ist, obwohl mit 77 Motiven quantitativ relativ leicht überschaubar, dennoch ein eigener Kosmos und am Kunstmarkt äußerst rar. Als bahnbrechend gelten seine mysteriösen, vom Unfertigen und Rohen lebenden Kompositionen, die der Künstler ab 1889 meist in Holzplatten selbst schnitt und druckte. Er bewegte sich – als Autodidakt – außerhalb jeglicher Konvention und nutzte die Reproduzierbarkeit des Mediums, um seine Bildfindungen in der Malerei publik zu machen. Außerdem wollte er damit Geld verdienen, was jedoch misslang. Dass Gauguin für seine Drucke kein Publikum fand, lag durchaus an ihrer „Andersartigkeit“ im Vergleich zu den bunten Plakatlithographien, künstlerischen Radierungen oder japanisch inspirierten Farbholzschnitten seiner Zeitgenossen. Das schreckte wohl die Sammler ab – und macht die Arbeiten heute so wertvoll.

- Paul Gauguin, Manao Tupapau (Sie denkt an den Geist – Der Geist denkt an sie), 1894.

Die „Volpini-Serie“ von 1889

Die erste bedeutende Serie an Druckgrafiken Gauguins ist sie sog. „Volpini-Serie“, die der Künstler anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahr 1889 anfertigte. Gemeinsam mit einer Gruppe von Künstlern, darunter Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis und Edvard Munch, stellt er im „Café des Arts“ von Mr. Volpini 17 Gemälde aus und legte seine erste Grafikmappe auf. Die zehn schwarzen und eine rostfarbene Zinkografien1 sind einfarbig auf auffallend zitronengelbem Papier gedruckt und führen Sujets aus der Bretagne, Martinique und Arles zusammen. Obwohl Gauguin Autodidakt war – an manchen Drucken ist daher der Text verkehrt geschrieben – lässt sich eine zunehmende Beherrschung der Technik von Blatt zu Blatt feststellen. Gauguin nutzt eine Reihe von Verfahren, um verschiedene Texturen zu erzeugen und Körnungen des Schwarz zu erzielen. Stilistisch wie motivisch lässt sich die Serie in die gleichzeitig erarbeiteten Gemäldelösungen nahtlos einfügen: Ondulierende Linien beschreiben große Flächen. Die Raumwiedergabe wird zugunsten der Betonung der Flächigkeit zurückgedrängt. Die Modellierung der Körper mit Licht und Schatten tritt in den Hintergrund, wie sich die Objekte auch nicht im Raum überschneiden. Das geheimnisvollste und erstaunlichste Blatt ist die fächerförmige Komposition „Die Dramen des Meeres, Bretagne“, in dem ein Fischerboot samt Insassen den Gewalten der Natur hilflos ausgeliefert ist. Die Wellen scheinen schon nach dem Fischer zu greifen – eine Paraphrase auf Edgar Allan Poes (1809–1849) Gedicht „A Descent into the Maelström“.

- Paul Gauguin, Volpini-Suite, Leda, 1889, Frontispiz der Suite Volpini, Zinkografie, handkoloriert.

- Paul Gauguin, Volpini-Suite, Les Cigales et les fourmis (Die Grillen und die Ameisen), 1889, Zinkografie.

Stéphane Mallarmé – die Verbindung zu Edgar Allen Poe

Gauguins einzige Radierung zeigt den Dichter Stéphane Mallarmé (1842–1898). Der leicht nach links gedrehte Kopf lässt die bekannte Adlernase deutlich hervortreten, aus dem Dunkel hinter dem Schriftsteller taucht ein Rabe auf. Gauguin und Mallarmé hatten einander im Winter 1890/91 kennengelernt. Ab diesem Zeitpunkt verkehrte Gauguin während seiner Paris-Aufenthalte in der berühmten Dienstagsgesellschaft des Schriftstellers (Les Mardistes, darunter W. B. Yeats, Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Stefan George, Paul Valéry und Claude Debussy). Mallarmé verehrte Poe zutiefst und wurde für einige seiner Übersetzungen, wie für „The Raven“, berühmt. Dass ihn Gauguin mit diesem dunklen Tier darstellt, erstaunt daher nicht. Sowohl für den bildenden wie auch den schreibenden Künstler wurde Poe zu einer Inspiration, das Geheimnisvolle, Dunkle, Unerklärliche wurde gesucht, Sehnsüchte und Ängste wurden – im Gegensatz zu den impressionistischen Bildern – zu den bestimmenden Themen.

Rebellion gegen eine traditionelle Ästhetik: „Noa Noa-Suite“ (1893–1894 in Paris) und „Vollard-Suite“ (1896–1900)

Wie sehr sich Gauguins Holzschnitte bereits vier Jahre nach seinen ersten Versuchen von der traditionellen Ästhetik entfernt hatten, zeigen vor allem die „Noa Noa-Suite“ und in der Folge die sog. „Vollard-Suite“ (1896–1900). Während viele Künstler der 1890er Jahre auf die feinen, japanischen Farbholzschnitte oder auf Drucke von spätmittelalterlichen Meistern wie Albrecht Dürer zurückgriffen, wählte Gauguin den Weg des „Wilden“. Seine permanente Suche nach dem Ursprünglichen und seine Abkehr von der Virtuosität des akademischen Malens führten den Künstler nicht nur bis ins Selbstasyl nach Tahiti (ehemals die Kolonie Französisch-Polynesien), sondern auch zur außergewöhnlich rohen Behandlung seiner Druckstöcke und zum subtilen Einsatz der Druckerfarbe.

- Paul Gauguin, Noa Noa, Noa Noa (Duftend), 1893–1894.

- Paul Gauguin, Oviri (Wild), 1894.

Die „Noa Noa-Suite“ entstand 1893/94 in Paris und sollte eigentlich den gleichnamigen Text über Gauguins erste Südsee-Reise (1891/92) begleiten. Da das Buchprojekt zu Lebzeiten des Künstlers nicht abgeschlossen wurde, ist die Reihenfolge der zehn Holzschnitte unklar. Obwohl Gauguin mit Hirnholz2 arbeitete, sind seine Drucke auf einen starken Schwarz-Weiß-Kontrast hin ausgelegt. Noa Noa bedeutet „duftend“, die Bilder hingegen wirken alles andere als leicht. Sie sind erfüllt von düsteren Stimmungen, nächtlichen Begegnungen mit Geistern und den geheimnisvollen Mythen Tahitis. Vielleicht meinte Gauguin mit „Noa Noa“ auch „betörend“ und versuchte in den kleinformatigen Drucken zu zeigen, was ihn an der tahitianischen Kultur so magisch anzog. Die drei Hoch- und sieben Querformate wurden von Hand abgezogen, wobei der Malerkollege Louis Roy die farbigen Drucke mit leuchtendem Gelb und Orangetönen anfertigte. Ob Gauguin mit den, durch die intensive Farbigkeit eher plakativ wirkenden Drucke wirklich zufrieden war, mag in Abrede gestellt werden. Die 1894 gleichzeitig entstandenen Holzschnitte „Oviri (Wild)“ und „Trinkender Fischer bei seiner Piroge“, die nicht Teil der Serie sind, zeigen jedenfalls eine völlig andere Auffassung. Gauguin experimentiert mit dem leicht versetzten Übereinanderdrucken seiner Holzstöcke, so dass ein irisierender Effekt und Unklarheit entsteht. Die Dichte des Schwarz wird nur durch wenige helle Flecke durchbrochen, Farbe spielt eine sehr untergeordnete Rolle.

Für die „Vollard-Suite“ kehrte Paul Gauguin wieder zu kleineren, einfacher gestalteten Holzschnitten in Schwarz (nur selten durch Ocker ergänzt) zurück. Die kaum zu entschlüsselnden Bilder bringen europäische und tahitianische Vorstellungen zusammen: So trifft die „Entführung Europas“ und „Eva“ auf einen „Buddha“ und „Liebt, ihr werdet glücklich sein (Soyez amoureuses, vous serez heureuses)“. Erinnerungen an die Bretagne oder ältere Bildmotive wie „Menschliches Elend (Misères humaines)“ werden genauso verarbeitet wie der aktuelle „Wohnungswechsel“ (1899). Die Bilder zeigen durch Schnittränder und Kerbungen ihre Herkunft vom Holzschnitt und betonen damit die Zwischenstellung der Technik zwischen Grafik und Skulptur. Da Gauguin die Drucke aus Tahiti an den Pariser Verleger und Kunsthändler Ambroise Vollard (1865–1939) zum Verkauf sandte, wird die sehr seltene Serie mit dessen Namen bezeichnet - obwohl der Adressat sie nicht mochte. Wenn Gauguin auch die Südsee zu seiner Inspirationsquelle hat werden lassen, so sah er sich doch als europäischer Künstler, der für den Pariser Markt malte und druckte!

- Paul Gauguin, Vollard-Suite, Menschliches Elend (Misères humaines), 1898–1899, Holzschnitt, gedruckt in Schwarz auf Japanpapier (Gampi).

„Noa Noa“ und die „Vollard-Serie“ bilden den Höhepunkt wie Abschluss der Beschäftigung Gauguins mit dem Holzschnitt. Ihm gelang mit den Bildern aus der Bretagne und der Südsee, das Leben der Bäuerinnen, Fischer und „Eingeborenen“ zu scheinbar authentischen, ja „primitiven“ Lebensweisen zu stilisieren. Diese Überzeugung setzte er auch mit Hilfe der Technik um, so dass Bildgegenstand und Fertigung demselben Geist entsprangen. Das Urwüchsige der so bewunderten Kulturen wurde in der Rohheit und Wildheit der Technik noch gesteigert. Damit setzte sich Gauguin gekonnt und gleichermaßen subtil über herkömmliche Praktiken hinweg. Seine Holzschnitte boten ästhetische Erfahrungen, die nur von wenigen Zeitgenossen gewürdigt wurden – jedoch für die kommende Generation von Expressionisten größte Bedeutung erlangten.

„Paul Gauguin - Das druckgrafische Werk“ im Kunsthaus Zürich

Die Ausstellung im Kunsthaus Zürich ist klein aber fein. Die knapp über 50 Blätter, teils in verschiedenen Zuständen, geben durch ihre Auswahl einen guten Einblick in das druckgrafische Werk von Paul Gauguin. Die Hängung musste auf die beschränkten Räumlichkeiten im Erdgeschoss angepasst werden, wodurch eine quasi verkehrte Chronologie entsteht. Man beginnt den Rundgang mit den spätesten Werke der „Vollard-Suite“ und vier Drucken der von Gauguin herausgegebenen Zeitschrift „Le Sourire“ (August 1899–April 1900). Erst an der „letzten“ Wand ist die „Volpini-Suite“ gehängt und dazwischen breiten sich Drucke der „Noa Noa-Serie“ sowie Einzelblätter aus. Vor allem in diesem Bereich hätte ich mir eine stringentere Arbeit mit den Wandfarben gewünscht, um zusammenhängende Druckserien als solche zu markieren. Der Ausstellungskatalog bringt zwei Aufsätze von Tobia Bezzola und Elizabeth Prelinger, Professorin an der Georgetown University, Washington DC, zusammen. Bezzola widmet sich dem Konzept des Wilden, während Prelinger aufschlussreich in die Kulturgeschichte des künstlerischen Originaldrucks einführt. Die Serien und Blätter werden im Anschluss zusammenfassend besprochen, wobei sich die Autorin auf ältere Publikationen stützt. Das Geheimnis, wem dieser Schatz an Originalgrafiken Gauguins gehört, wird allerdings bis zum Schluss nicht gelüftet.

- Paul Gauguin, Te Arii Vahine. Opoi (Frau mit Mangos. Müdigkeit), 1898.

Paul Gauguin. Drucke: Bilder

- Paul Gauguin, Volpini-Suite, Leda, 1889, Frontispiz der Suite Volpini, Zinkografie, handkoloriert.

- Paul Gauguin, Volpini-Suite, Les Cigales et les fourmis (Die Grillen und die Ameisen), 1889, Zinkografie.

- Paul Gauguin, Noa Noa, Noa Noa (Duftend), 1893–1894.

- Paul Gauguin, Noa Noa, Auti Te Pape (Spiel im Süßwasser), 1893–1894.

- Paul Gauguin, Oviri (Wild), 1894.

- Paul Gauguin, Manao Tupapau (Sie denkt an den Geist - Der Geist denkt an sie), 1894.

- Paul Gauguin, Te Arii Vahine. Opoi (Frau mit Mangos. Müdigkeit), 1898.

- Paul Gauguin, Vollard-Suite, Menschliches Elend (Misères humaines), 1898–1899, Holzschnitt, gedruckt in Schwarz auf Japanpapier (Gampi).

Weitere Beiträge zu Paul Gauguin

Aktuelle Ausstellungen

- Zinkografien sind Lithographien auf Zink anstelle von Stein.

- Als Hirnholz bezeichnet man Holz, das im 90° Winkel zur Wuchsrichtung geschnitten ist. Normalerweise wird für den Holzschnitt in Langholz verwendet, das in Wuchsrichtung der Faser gesägt wird. Vor allem Künstler des Expressionismus – wie bereits Edvard Munch – bauen die Maserung des Holzes in die Bildwirkung ein. Bei der im späten 18. Jahrhundert aufgekommenen Reproduktionstechnik des Holzstiches hingegen arbeitete man mit hartem Hirnholz und Sticheln. Dadurch konnten feine Grauschattierungen erzeugt werden.