Arik Brauer Bilder des Phantastischen Realisten

Arik Brauer, Arik Brauer im Herbst, Wien April–Juni 2014, Öl 869, Öl auf Hartfaserplatte, 130 × 100 cm (Privatbesitz)

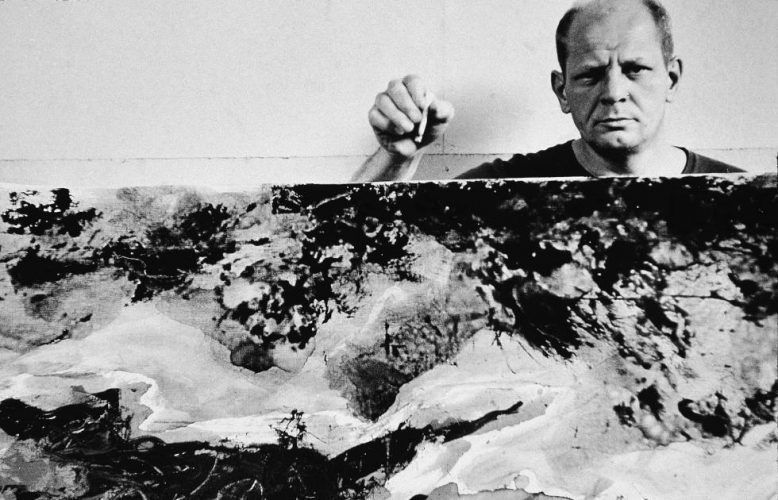

Arik Brauer (Wien 4.1.1929-24.1.20021 Wien) war Maler, Liedermacher, Wiener Original, ein bedeutendes Mitglied der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“. Das Leopold Museum präsentiert eine Mischung aus Retrospektive und aktuellem Schaffen, hat sich Brauer doch bereiterklärt, an sechs Sonntagen die Schöpfungsgeschichte live vor Publikum zu malen.

Arik Brauer

Österreich | Wien: Leopold Museum

14.11.2014 – 16.2.2015

Am 4. Januar 2016 ist Arik Brauer 86 Jahre alt geworden. Bekannt ist er in Österreich interessanterweise hauptsächlich als Sänger, oder besser Chansonnier, der 1971 für seine Schallplatte „Arik Brauer“ zwei Goldene Schallplatten erhielt, und als Maler der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Daher stand bereits am Beginn der Arbeit mit dem Künstler fest, dass der multi-mediale Aspekt seines Werks im Vordergrund stehen sollte. Sein langjähriger Freund und Doyen der österreichischen Architektur- wie Karikaturszene Gustav Peichl (* 1928) fungierte als Ausstellungsarchitekt. Er entwarf für das Untere Atrium eine, wie er es nennt, „Brauer-Plaza“, einen achteckigen Kubus als Kino und sechs pyramidenförmige Vitrinen für Fotografien, Tonmodelle, Bronzefiguren, Schallplatten, selbst verfasste Bücher Brauers.

- Arik Brauer. Gesamt-Kunst.Werk, Installationsansicht Leopold Museum 2014, Foto:Apa.

Die Ausstellung gliedert sich entsprechend der Raumabfolge in vier große und zwei kleine Themenblöcke: Das Entree bildet „Judentum“, gefolgt von „Werke von 1945 bis 1970“, „Natur und Umwelt“ sowie „Krieg und Unterdrückung“. An die Retrospektive der älteren Arbeiten schließen noch „Mythologie“ und „Tempera“ an. Während Brauer schon seit Ende der 1950er-Jahre in Tempera arbeitet, ist das Thema der Mythologie eine junge Errungenschaft. Sowohl in Gemälden wie auch mittegroßen Terracotta-Figuren setzt er seine humoristischen Versionen alter Gottesvorstellungen um, die gepeinigt sind von menschlichen Schwächen.

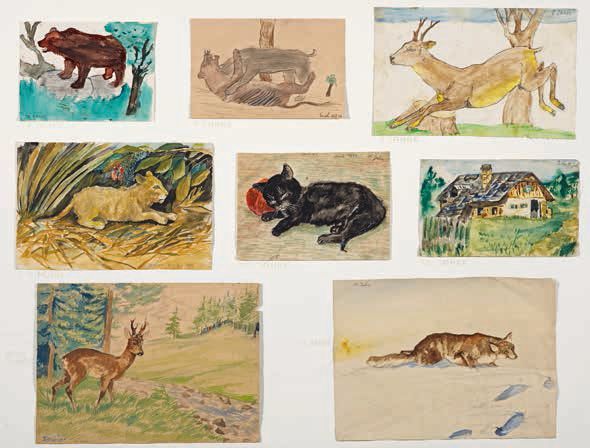

Der 1929 in Wien Ottakring geborene Maler mit jüdischen Wurzeln erlebte schon als Jugendlicher rassische Verfolgung; sein Vater wurde 1944 in Riga ermordet. Die Mutter brachte ihre beiden Kinder durch den Krieg, wobei Arik Brauer, der damals noch Erich hieß, das Ende des Zweiten Weltkriegs im Untergrund erlebte. Ein Ausweis der Wiener Volkshochschule und seine Fähigkeit zu zeichnen retteten ihn mehrfach vor Deportation und Hungertod. Schon als Kind, das zeigen seine frühesten Zeichnungen in der Ausstellung, hatte er große Begabung erkennen lassen. Als Zehnjähriger war er bereits in der Lage, mit Licht und Schatten zu modellieren und das Fell einer Katze naturalistisch nachzubilden. Mit dem späteren „Malerfürsten“ Ernst Fuchs tauschte er in diesen frühen Jahren Zeichnungen aus. So war es wohl nur ein kleiner Schritt 1945 in die noch rauchende Akademie, wie er immer wieder gerne erzählt, einzutreten. Das Studium in Wien scheint ihn nur in den folgenden Jahren nicht sehr interessiert zu haben. 1949 zog es ihn zum ersten Mal nach Paris, ein Jahr später bereiste er mit dem Fahrrad Nordafrika. Immer in Aktion, immer singend, schloss er sein Studium erst 1954 ab.

- Arik Brauer, Acht Kinderzeichnungen, Wien 1936–1940, o.Nr., Wasserfarben auf Papier, Maße variabel: 79 × 90 cm (Privatbesitz)

Frühwerk und Wiener Schule

Die ersten datierten Werke stammen daher aus dem Jahr 1954, als Brauer begann ein Werkverzeichnis anzulegen und seine Gemälde mit Werknummern zu versehen (auf der Rückseite). Schon während seiner Studienzeit, so fällt auf, hatte er sich mit den Gräuel des Kriegs beschäftigt und diesem die Gegenwelt des Paradieses entgegengehalten. Idylle und Schrecken liegen in den frühen Werken nahe beieinander. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre prägte Brauer seinen Stil aus und eroberte sich über seine Erfahrungen der Wüste und des Nahen Ostens zusehends fantastische Elemente. Die 1958 von Robert Muschik als „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ getaufte Gruppe von Ernst Fuchs (*1930), Anton Lehmden (*1929), Arik Brauer, Wolfgang Hutter (1928–2014) und den etwas älteren Rudolf Hausner (1914–1995) bestand aus Freunden, die einander an der Wiener Akademie kennengelernt hatten. Obwohl sie sich nie als „Schule“ definierten – es gibt weder Manifest noch Gründungsmoment – etablierte sich die „Marke“ bis Mitte der 1960er Jahre so gut, dass die Künstler international darunter bekannt wurden. Vor allem in Europa, den USA und Japan war ihre figurative Feinmalerei mit surrealen Anklängen höchst geschätzt. Parallel zum Publikumserfolg galt ihre Malweise den Kunstkritikern, die die Malerei generell für tot erklärten, zunehmend als reaktionär. Diese Haltung lässt sich bis heute an den geringen Beständen an Brauer-Bildern in Wiener Museen nachvollziehen. Hauptleihgeber der Ausstellung ist der Künstler selbst, gefolgt von Privatsammlern, darunter die Sammlungen Infeld und Essl, während kaum Werke aus Institutionen geliehen wurden.

- Arik Brauer, Mann im Gas, Wien 1946–1954, Frühe Ölbilder III, Öl auf Hartfaserplatte mit Kaseingrund, 35 × 22 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Schimmelhaus, Paris 1959, Öl 28, Öl auf Hartfaserplatte mit Kaseingrund, 17 × 12 cm (Privatbesitz).

Psychedelische Farben und mahnender Inhalt

Im retrospektiv gehängten Raum der Ausstellung war mir wichtig, aus jedem Schaffensjahr ein Werk des Künstlers zu präsentieren. Im Rundumblick lässt sich so leicht das Diktum entkräften, Brauer hätte ja immer das Gleiche gemacht. Wenn sich auch Konstanten in seiner Themenwahl und seinem Zugang aufzeigen lassen, so belegen Ausstellung und Katalog doch, wie sehr sich seine Malerei in der Pariser Zeit weiterentwickelte. Im Jahr 1958 übersiedelte das Ehepaar Brauer in die französische Metropole. Auslöser war der unerwartete Erfolg der beiden frisch Verheirateten (Eheschließung 1957) als Gesangsduo. Finanziell abgesichert durch ihre Auftritte mit jemenitischen Volksliedern und Gesängen der Kibbuz-Bewegung, gelang Arik Brauer der Anschluss an die Französische Avantgarde, mit der er ab 1961 im Salon de la Comparaison und dem Salon de Mai ausstellte. Neben Werken von Pablo Picasso, Francis Bacon, Friedensreich Hundertwasser, Sam Francis und anderen erschienen ihm selbst seine miniaturhaft gestalteten Arbeiten klein wie Briefmarken. Über das Bildformat des Triptychons (eigentlich Dreiflügelaltar) gelang ihm der Größensprung. Im „Tag- und Nachttriptychon“ (1961–1962) aus Wiener Privatbesitz gelang ihm erstmals der Einsatz von leuchtend reinen Buntfarben, einem überzeugenden Tiefenzug im Mittelbild und einer zeitlichen Entwicklung vom linken Bild bis zum rechten. Auf die „Wiege“ mit paradiesischen Blüten und einer Schöpferfigur folgt eine fantastisch überformte Darstellung von Paris mit Eiffelturm, Seine und Autoverkehr als „Mittag“. Das rechte Gemälde stellt den Abgesang auf Modernität und Fortschritt dar, den „Selbstmord“ der großen Tiere, des Menschen.

Zu den Höhepunkten der Schau zählt zweifellos das Werk „Der Regenmacher von Karmel“ (1964), dessen nachtblaue Hauptstimmung einen wunderbar dunklen Fond für psychedelisch leuchtende Blumen und Tiere gibt. Der Prophet Elias konnte Regen von Gott erbitten und so die Wüste zum Blühen bringen. Hier schreitet er durch den Garten und bleibt selbst im Dunkeln, ist er doch auch der Mörder hunderter Priester, die im Wettbewerb um Regen gegen ihn unterlagen. Sonne und Mond stehen über der Landschaft und sind auf typisch Brauer‘sche Weise gestaltet. Doch diese Phase der reinen Farben dauerte nicht lange an, sind die Werke der Folgezeit wieder im Hauptakkord Braun-rot gehalten. Brauer, der es immer abgelehnt hat, mit den Surrealisten vergleichen zu werden, sah als seine Aufgabe, Figuren und Geschichten der Wirklichkeit in Bilder mit moralischem Unterton zu verwandeln. Weder das Unbewusste noch das Schreckliche hätten ihn angezogen, wenn auch beide Faktoren eine gewisse Rolle bei der Kunstproduktion spielten.

- Arik Brauer, Der Regenmacher von Karmel, Wien 1964, Öl 144, Öl auf Hartfaserplatte mit Acrylgrund, 123 × 149 cm (Privatbesitz).

Umweltschutz und Judentum

Vor allem Brauers Bewusstsein, die Natur schützen zu müssen, verband ihn mit Friedensreich Hundertwasser und führte auch in seinem Werk immer wieder zu mahnenden Bildschöpfungen. Seien es der „Autounfall“ (1961), „Spiel mit dem Atomkern“ (1965–1970), „Der letzte Hahnenschrei“ (1974), das „Tschernobyl-Triptychon“ (1996–1997) oder „Die Baumseele“ (1993). Noch bevor das Wort Umweltschutz geprägt war, wies er auf die negativen Folgen von Technologiegläubigkeit und zerstörerischer Profitgier hin. Im Dezember 1984 war es für ihn daher auch „aus mit dem Singen und aus mit dem Malen“ (zitiert nach Arik Brauer in ZiB 2, Dezember 1984). Gemeinsam mit tausenden Österreicher_innen besetzte er die Hainburger, eigentlich Stopfenreuter Au, um gegen die Zerstörung des Naturparadieses friedlich und schlussendlich doch noch singend zu protestieren. Dieses Engagement brachte ihm 1985 den Konrad-Lorenz-Staatspreis für Natur- und Umweltschutz ein.

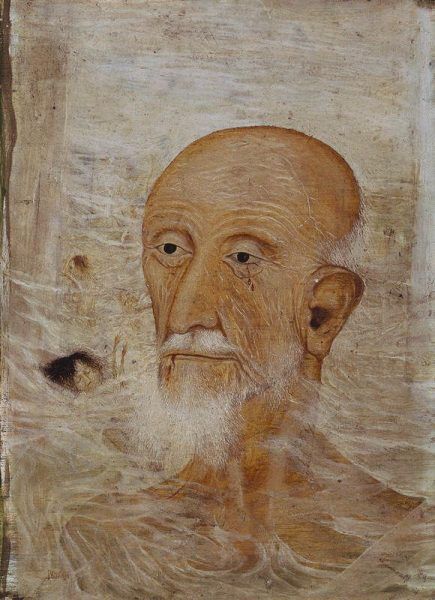

Die jüngsten Gemälde Arik Brauers spiegeln seine langjährige Auseinandersetzung mit dem Judentum und dem Nahost-Konflikt wider. Gemeinsam mit seiner Frau besitzt er seit 1963 ein Haus im Künstlerdorf Ein-Hod im Norden Israels, wo die Familie die Sommermonate verbringt. Zudem lebt seine zweite von drei Töchtern mit ihrer Familie dort. Arik Brauer ist seit den 1950er-Jahren bei allen großen und kleinen Auseinandersetzungen Israels mit seinen Nachbarn vor Ort, seine Enkel kämpfen in der israelischen Armee. Drei Gemälde aus dem siebenteiligen Zyklus „Die Verfolgung des jüdischen Volkes“ (1973–1974) wurden direkt vom Jom-Kippur-Krieg inspiriert. Im Jahr 1984 malte er seinen „Vater im Winter“, in dem er anlässlich des 40. Todestages seines Vaters dessen Ende in Erinnerung rief. Im Bewusstsein in der jüdischen Kultur verwurzelt zu sein und Israel als seine zweite Heimat anzuerkennen, findet er bis heute wichtige Inspiration in den Texten der Bibel (dem christlichen Alten Testament). So entstanden und entstehen einerseits die harmonischsten Bilder – wie „In den Nussgarten bin ich gegangen“ (Wien 1988–1990) und „Das Hohelied Salomons“ (Wien 2008) – aber auch grausame Szenen, darunter „Kain und Abel“, nach den alten Geschichten.

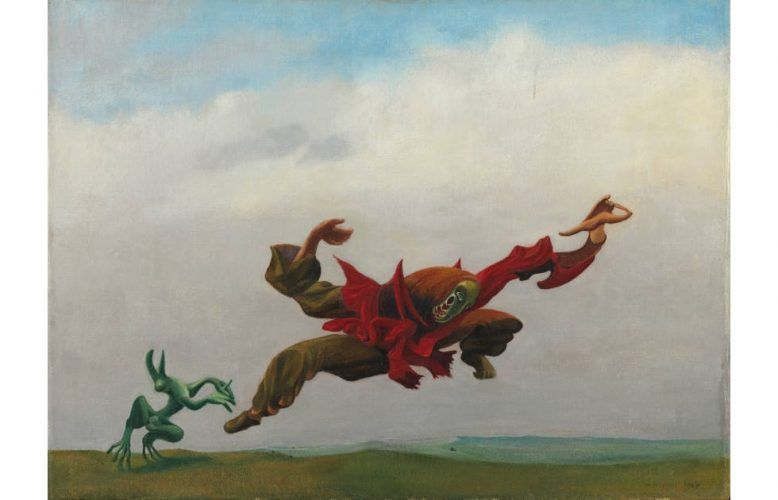

- Arik Brauer, Shahid, Wien 2005–2010, Tempera 948, 107 × 130 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Mein Vater im Winter, 1984 (Privatbesitz)

Seinem Leitspruch treu bleibend, „die Hoffnung stirbt nie“, setzt er jüngst in seinen Gemälden auf die Stärke der muslimischen Frauen. Er hofft auf einen Arabischen Frühling, getragen von Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen und so die autokratischen und frauenfeindlichen Machtverhältnisse verschieben. Dieser Arabische Frühling soll Frieden für die gesamte Region bringen, während sich die Männer – wie in „Shahid“ (2005–2010, Tempera) – als Selbstmordattentäter lieber in die Luft sprengen als nachzugeben. Ob und wie diese Hoffnung Brauers Realität wird, werden wir in den nächsten Jahren sehen.

Die sechs Schöpfungstage im Leopold Museum

Seit Mitte November 2014 entstehen an den Wänden des „Kinos“ in der Ausstellung und direkt vor Publikum die Bilder der sechs Schöpfungstage. Arik Brauer bezeichnet sich selbst als nicht konfessionell, ist sich jedoch der Prägung durch die ihn umgebende jüdische Kultur bewusst. Den siebten Tag malte er schon vor Eröffnung der Schau. Diese Platte wurde als Dach der Kino-Konstruktion eingebaut und zeigt die göttliche Schöpferkraft. Brauer glaubt nicht an einen Schöpfergott, der bereits vor dem Universum und außerhalb dessen existierte, sondern daran, dass sich das Universum aus sich selbst heraus erschaffen habe. In den sechs Schöpfungstagen setzt Arik Brauer seine theologisch schwierige Idee um, indem er diese, nennen wir sie einmal schöpferische Kreativität indirekt in die neu erschaffenen Phänomene, Pflanzen, Sternbilder etc. einfügt. Beispielsweise zeigt er im Bild mit der Erschaffung der Pflanzen einen Baum, in dessen Form eine Leerstelle eingebaut ist, die wiederum die Form einer menschlichen Figur hat. Die Undarstellbarkeit der göttlichen Kreativität wird bei aller Darstellung ihrer Folgen gewahrt.

Arik Brauer: Ausstellungskatalog

Franz Smola, Alexandra Matzner (Hg.)

mit Beiträgen von Alexandra Matzner, Franz Smola und Stefan Kutzenberger

206 Seiten

Arik Brauer: Bilder

- Arik Brauer, Acht Kinderzeichnungen, Wien 1936–1940, o. Nr., Wasserfarben auf Papier, Maße variabel: 79 × 90 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Mann im Gas, Wien 1946–1954, Frühe Ölbilder III, Öl auf Hartfaserplatte mit Kaseingrund, 35 × 22 cm (Privatbesitz)

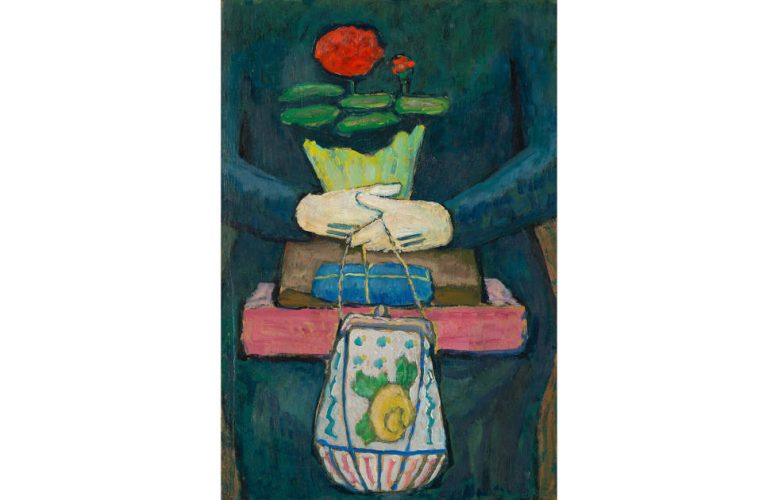

- Arik Brauer, Schimmelhaus, Paris 1959, Öl 28, Öl auf Hartfaserplatte mit Kaseingrund, 17 × 12 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Der Regenmacher von Karmel, Wien 1964, Öl 144, Öl auf Hartfaserplatte mit Acrylgrund, 123 × 149 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Der letzte Hahnenschrei, Wien 1976, Öl 279, Öl auf Hartfaserplatte, 200 × 300 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Mein Vater im Winter, 1984 (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Die Klezmerim unterwegs, Wien 2003, Öl 649, Öl auf Hartfaserplatte mit Kaseingrund, 98 × 202 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Shahid, Wien 2005–2010, Tempera 948, 107 × 130 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer, Arik Brauer im Herbst, Wien April–Juni 2014, Öl 869, Öl auf Hartfaserplatte, 130 × 100 cm (Privatbesitz)

- Arik Brauer. Gesamt-Kunst.Werk, Installationsansicht Leopold Museum 2014.