Frédéric Bazille Leben und Werk

Frédéric Bazille, Das Familientreffen, Detail, 1867, Öl auf Leinwand, 152 x 230 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

Frédéric Bazille (6.12.1841–28.11.1870) übersiedelte 1862 nach Paris, wo er sich im Atelier von Charles Gleyre einschrieb. Noch im gleichen Jahr lernte er Pierre-Auguste Renoir und Alfred Sisley, ein Jahr später Claude Monet kennen. Der aus wohlhabendem, protestantischem Elternhaus stammende Kunststudent ging in den folgenden Jahren interessante Ateliergemeinschaften ein: 1865 mit Monet, 1866 mit Renoir und 1869 mit Henri Fantin-Latour. Die jungen Maler profitierten voneinander nicht nur durch ihre Experimentierfreude, sondern auch von der Großzügigkeit Bazilles. Zu dessen wichtigsten Gemälden zählt „Das Familientreffen“ (1867), in dem er Freilichtmalerei und Porträt miteinander vereinte. Aber auch so mancher Ateliereinblick, einige Stillleben und Badende im praller Sommersonne haben Bazille zu einem Miterfinder des Impressionismus werden lassen. Doch schon 1870 verstarb der Republikaner im Alter von 29 Jahren im Deutsch-Französischen Krieg, weshalb er als Pionier impressionistischer Konzepte gilt, jedoch nie so viel Aufmerksamkeit auf sich lenkten konnte wie die „Klassiker“ des Impressionismus.

Frédéric Bazille und die Geburt des Impressionismus

USA / Washington: National Gallery of Art

9.4. – 9.7.2017

Frankreich / Paris: Musée d’Orsay

14.11.2016 – 5.3.2017

Frankreich / Montpellier: Musée Fabre de Montpellier Agglomération

25.6. – 16.10.2016

- Renoir, Bazille malt „Der Reiher“

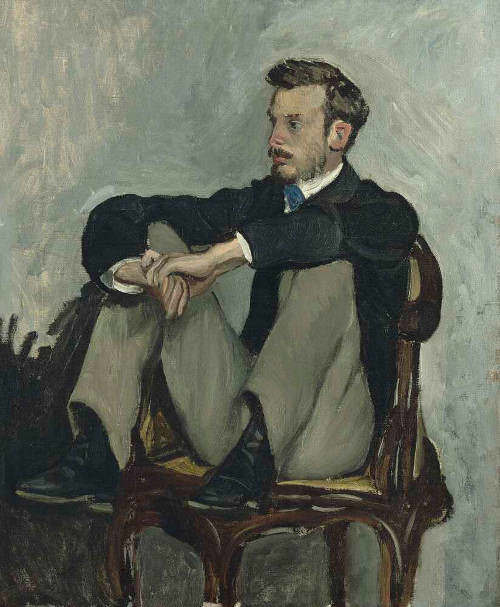

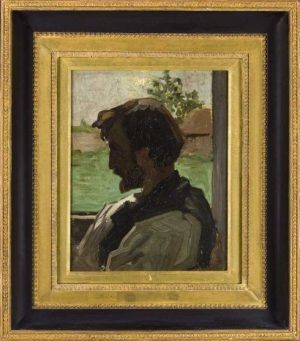

- Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, um 1868/69, Öl auf Leinwand, 61,2 x. 50 cm (Paris, Musée d’Orsay, dépôt du musée national des Beaux-Arts d’Alger, inv. DL 1970 3 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

Bazilles Ausbildung bei Gleyre

Der hochtalentierte Maler Frédéric Bazille wurde 1862 nach seinem Umzug von Montpellier Student von Charles Gleyre (1806–1874). In den folgenden acht Jahren, die ihm bis zu seinem frühen Tod mit nur 29 Jahren blieben, verbrachte der leidenschaftliche Theatergeher die Winter in Paris und die Sommer im ruhigen Montpellier. Dort hatte seine alteingesessene Familie aus Goldschmieden und Händlern 1802 das Musée Fabre mitbegründet. Im Jahr 1859 hatte Bazille ein Medizin-Studium begonnen, dieses jedoch zugunsten der Malerei aufgegeben. Anfangs sah er sich in Montpellier in der lokalen Kunstszene um und lernte Schüler von Charles Matet kennen, der das Museum führte und an der hiesigen Kunstschule unterrichtete1: Eugène Castelnau, der Bildhauer Auguste Baussan und der Stilllebenmaler Antoine Trinquier gehörten zu Bazilles ersten Künstlerfreunden. Castelnau empfahl ihm 1862, sich in das Atelier von Gleyre einzuschreiben. Wenn auch der Lehrer aus der Schweiz ein Anhänger der Linie und der Antike war, so förderte er eine erstaunlich große Anzahl zukünftiger Impressionisten, deren Anliegen Farbe und Licht werden sollten.

Im Salon seines Cousins Lejosne traf Bazille die literarische Avantgarde von Paris: Baudelaire, Verlaine, Zacharie Astruc, Zola aber auch den Fotografen Nadar, den Stilllebenmaler Henri Fantin-Latour wie Edouard Manet. Letzterer hatte in seinem Gemälde „Musik in den Tuilerien Gärten“ die Dame des Hauses gemeinsam mit Madame Offenbach im Vordergrund dargestellt. Im Frühjahr 1863 wurde es in der Galerie Martinet ausgestellt. Als Manet mit seinem „Le Déjeuner sur l‘herbe [Das Frühstück im Grünen]“ (1863) am „Salon des Refusés“ einen Skandal hervorrief, hielt Lejosne ein Bankett zu dessen Ehren. „Aktstudie“ (1864) und „Das rosa Kleid“ (1864) von Bazille zeigen den Einfluss Manets: helle Palette, teils kruder Realismus, eine neuartige Ökonomie des Pinselstrichs.

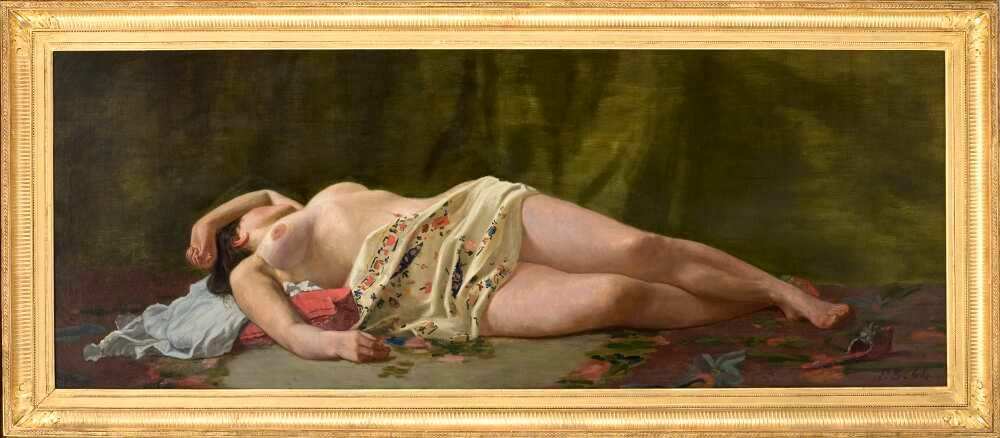

- Frédéric Bazille, Aktstudie, 1864, Öl auf Leinwand, 70 x 190,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Marc Bazille, 1918 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

Bazille und Monet

Bereits im März 1863 gehörte Claude Monet (1840–1926) zu Bazilles besten Freunden, ab Jänner 1865 teilten sie sich ein Wohn-Atelier in der Rue de Furstenberg 6, wo Eugène Delacroix die letzten sechs Jahre seines Lebens verbracht hatte (→ Delacroix und die Malerei der Moderne). Monet war nach ersten Unterweisungen durch Eugène Boudin in Le Havre und einer Ausbildung im Atelier von Charles Suisse Anfang des Jahres in das Atelier von Charles Gleyre gewechselt, um sich in Figurenmalerei zu vervollkommnen. Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir (ab 1861), Alfred Sisley (ab Anfang 1860) studierten ebenfalls in diesem Pariser Atelier. Der gemeinsame Wunsch anders zu malen, führte sie im Frühling 1863 in den Wald von Fontainebleau. Bazille bewunderte hier vor allem die Eichen, und folgte damit den Malern der Schule von Barbizon. In dieser Zeit beschäftigten sie sich mit der Problematik, eine Figur in einer Landschaft (d. h. in prallem Sonnenlicht) darzustellen. Erst im Herbst brachte Bazille seinen Eltern schonend bei, dass er sich gänzlich der Malerei widmen und sein Medizinstudium abbrechen wollte.

Das Jahr 1864 sah den Durchbruch des Realismus am Salon: Henri Fantin-Latour stellte „Hommage an Delacroix“ aus, Manet die Gemälde „Christus zwischen Engeln“ und „Der tote Toreador“ (→ Edouard Manet, der Salon und der doppelte Blick), Corot präsentierte „Ernte in Montefontaine“ (1864, Louvre), Renoir seine „La Esmeralda“ (zerstört). Monet und Bazille nahmen an diesem Salon nicht teil, der Maler aus Montpellier war zu schüchtern. In der zweiten Mai-Hälfte reisten sie gemeinsam in die Normandie, wo sie, auf den Spuren von Boudin und Jongkind, an der Küste malten. Am Bauernhof von Saint-Siméon porträtierte Monet seinen Freund und stellte Bazille als dunkle Silhouette vor ein Fenster mit einem Landschaftsausblick.

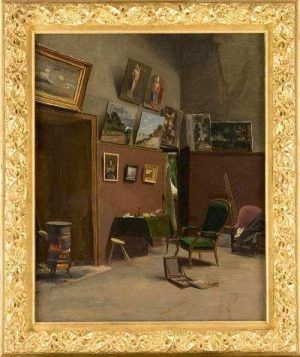

Im Jänner 1865 bezogen Monet und Bazille ein gemeinsame Wohn-Atelier in Paris. Für Bazille war es in den folgenden Monaten wichtig, seine Figuren-Technik zu verbessern. Er wusste auch, dass er seinen Eltern etwas vorweisen musste. Dennoch ist das einzige erhaltene Werk aus dieser Phase „Atelier in der Rue de Furstenberg“ (1865/1866, Musée Fabre), in dem er seinen geliebten grünen Armlehnstuhl vor Monets prominent positionierte Küstenlandschaften von der Normandie stellte. In diesem Jahr präsentierte sich Monet mit ihnen zum ersten Mal und erfolgreich am Salon, Bazille hingegen nahm erneut nicht teil. Als Monet für sein Gemälde-Projekt „Frühstück im Grünen“ Modelle in Chailly suchte, bat er Bazille zu ihm in den Wald von Fointainebleau zu kommen. Bazille malte einige lichtdurchflossene Landschaften aber vor allem „Die improvisierte Ambulanz (Der verletzte Monet im Hôtel du Lion d’Or in Chailly-en-Bière)“ (1865). Monet hatte sich verletzt, als er heldenmutig einige Kinder vor einem schlecht geworfenen Diskus rettete. Der ehemalige Medizinstudent Frédéric Bazille konnte seinem Freund zumindest mit Erster Hilfe zur Seite stehen.

- Frédéric Bazille, Das Atelier in der Rue La Condamine, 1869/70, Öl auf Leinwand, 98 x 127 cm (Paris, Musée d’Orsay, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Claude Monet, Portrait von Bazille auf dem Bauernhof Saint-Siméon, 1864, Öl auf Holz, 40,5 x 31,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Famille Bazille, 1945 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Die improvisierte Ambulanz (Der verletzte Monet im Hôtel du Lion d’Or in Chailly-en-Bière), 1865, Öl auf Leinwand, 48 x 65 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski)

Realismus im gleißenden Sonnenlicht

Im Umkreis von Lejosnes und Manet wurde viel über Kunst debattiert, wovon Frédéric Bazille seiner Mutter brieflich erzählte:

„Das Thema ist unwichtig, vorausgesetzt, was ich gemacht habe, ist als ein Gemälde interessant. Ich wähle die moderne Zeit, weil ich sie am besten verstehe. Ich finde es lebendiger für Menschen, die am Leben sind. […] Hätte ich griechische oder römische Frauen gemalt, müsste ich mir über nichts Sorgen machen.“

Er war der Ansicht, dass sich Historienmaler wie Jean-Léon Gérôme (1824–1904) mit der Expertise „eines Möbeltischlers“ in das „billige Antikengeschäft hineingeschmissen“ hätte. Alexandre Cabanel (1823–1889) würde „der alten klassischen Maske der zarten, träumerischen Heiterkeit“ Leben einhauchen. Statt diesen berühmten und finanziell abgesicherten Malern zu folgen, zog Bazille die Gesellschaft von Edouard Manet und dessen Kunsttheorie vor. Bazilles „Stillleben mit Fisch“ wurde am Salon von 1865 akzeptiert. Am gleichen Salon feierte Monets „Camille im grünen Kleid“ einen großen Erfolg, während Gustave Courbet zu Top-Preisen verkaufte und Zola zu seiner Verteidigung von Manet und den zukünftigen Impressionisten auftrat.

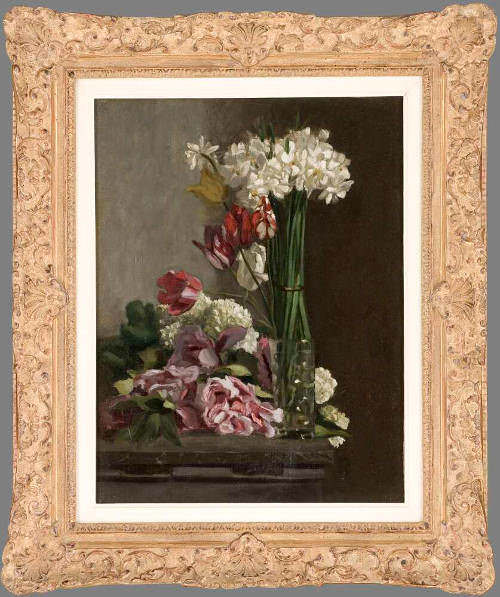

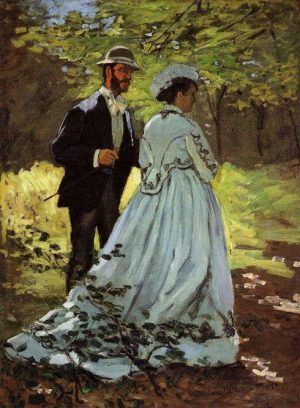

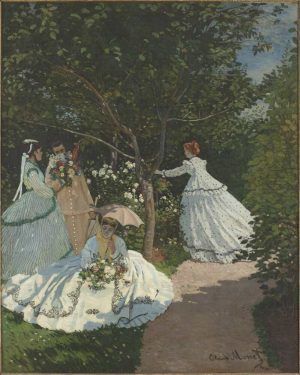

Wieder war es Claude Monet, der durch den Erfolg seiner „Camille“ im Sommer nach Ville-d’Avray ging, um dort „Frauen im Garten“ zu malen. In diesem Gemälde zog der Maler aus Le Havre die Schlüsse aus dem unvollendet gebliebenen „Frühstück im Grünen“: Er malte die „Frauen im Garten“ fast völlig im Freien. Zur gleichen Zeit zog Frédéric Bazille gemeinsam mit Pierre-Auguste Renoir in ein neues Atelier in der Rue Visconti (Juli). Doch erst im Süden Frankreichs, zu Hause in Montpellier, gelang Bazille der Durchbruch als Maler. Er malte ein Blumenstillleben, das zum ersten Mal die Möglichkeiten und das künstlerische Talent Bazille‘s erahnen lässt.

- Claude Monet, Die Spaziergänger (Studie für Das Frühstück im Grünen), 1865, 93,5 x 69,5 cm (Washington, National Gallery of Art)

- Claude Monet, Frauen im Garten, 1866, Öl auf Leinwand, 255 x 205 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski)

„Das Familientreffen“ (1867)

Im neuen Atelier arbeiteten nicht nur Bazille und Renoir Seite an Seite, sondern es zog auch befreundete Maler an. Alfred Sisley und Bazille teilten sich offensichtlich einen Reiher für ein Jagdstillleben (Alfred Sisley, Stillleben mit Reiher und Häher; Bazille, Stillleben mit Reiher, beide 1867). Renoir nutzte die Gelegenheit, um seinen Freund während der Arbeit zu porträtieren: „Frédéric Bazille malt „Der Reiher mit ausgebreiteten Flügeln““. Dieser bedankte sich mit einem Porträt von Renoir, das diesen unkonventionell mit angezogenen Beinen sitzend zeigt. All die Bemühungen der jungen Maler, in diesem Jahr zum Salon zugelassen zu werden, scheiterten an der strengen Jury unter der Leitung von Théodore Rousseau (1812–1867).

- Alfred Sisley, Stillleben mit Reiher und Häher, 1867, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm (Paris, Musée d’Orsay, en dépôt au musée Fabre, Montpellier, don de Mme Pierre Goujon, 1971 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Stillleben mit Reiher, 1867, Öl auf Leinwand, 98 x 78 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Madame Gaston Bazille, 1898 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Das Atelier in der Rue La Condamine, 1869/70, Öl auf Leinwand, 98 x 127 cm (Paris, Musée d’Orsay, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

Bevor sich Frédéric Bazille mit seiner Familie beschäftigte, reiste er in die Carmague, in das mittelalterliche Dorf Aigues-Mortes. Hier malte er das von Licht und Atmosphäre dominierte Bild „Die Stadtmauer von Aigues-Mortes“ (1867). Obwohl das Wetter instabil war, schaffte der junge Maler noch zwei weitere Ansichten der protestantischen Hochburg. Vor allem entwickelte er während dieses Rückzugs von der Kunstwelt die Idee, für den kommenden Salon von 1868 ein großformatiges Familienporträt anzufertigen. Revolutionär dabei war, dass die Personen in ihrem Garten und bei natürlichem Licht studiert wurden. Gemälde wie „Das rosa Kleid“ (1864) und „Die Terrasse in Méric“ oder „Oleander“ dienten Bazille als Vorbereitungen für das ambitionierte Projekt. Bazille reagierte auf Monets „Frauen im Garten“, das er gerade von seinem Freund erworben hatte, sowie seine beiden Vorbilder Edouard Manet und Gustave Courbet.

- Frédéric Bazille, Die Stadtmauer von Aigues-Mortes, 1867, Öl auf Leinwand, 46 x 75,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la Ville, 1956 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Das rosa Kleid, 1864, Öl auf Leinwand, 147 x 110 cm (Paris, Musée d’Orsay, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Aussicht auf das Dorf, 1868, Öl auf Leinwand, 137,5 x 85,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Madame Gaston Bazille, 1898 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

Auf der oberen Terrasse von Méric positionierte Frédéric Bazille seine ganze, von protestantischem Ethos erfüllte Familie unter einer Kastanie. Das helle und klare Licht, die psychologische Durchdringung der Figuren wurden von Freunden als sowohl typisch für den Languedoc wie für Bazille‘s Religionszugehörigkeit interpretiert. Wieder zurück in Paris übersiedelte Bazille in das Viertel Batignolles, wo viele Künstler lebten. Hier konnte er sich mit dem Zirkel rund um Manet im Café Guerbois treffen und über Fragen des Realismus diskutieren. Diese intensive und kreative Phase während des Zweiten Kaiserreichs wurde 1870 abrupt durch den Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs beendet.

Im Atelier in der Rue de la Paix vollendete Frédéric Bazille das Gruppenbildnis aus dem Gedächtnis bzw. mit Hilfe von Porträtfotografien. Beides bereitete dem Maler größere Probleme. Bazille stellte sich selbst ganz links außen dar – und befand, dass sein Porträt ihm nicht ähnelte. Die Salonjury zeigte sich in diesem Jahr gnädig und akzeptierte Bazille’s beide Einreichungen: „Das Familientreffen“ und „Blumentöpfe“ wurden beide im Mai 1868 ausgestellt. Zola konstatierte in seiner Kritik, dass Bazille „eine wirkliche Liebe zur Wahrheit“ zeigen würde, doch sonst erregte das Großformat wenig Aufmerksamkeit. Während des folgenden Sommers festigte Bazille das Erreichte mit „Aussicht auf das Dorf“ (1868), für das er die Tochter eines italienischstämmigen Bauern vor das Dorf Méric setzte. Im gleichen Sommer entstand auch „Fischer mit Netz“ (1868), dass er und seine Künstlerfreunde sehr schätzten. Im Gegensatz zu Monet, der schlussendlich die Form der Farben opferte, wollte Bazille einen Ausgleich zwischen den Volumina schaffen und scharf begrenzte, grafische Objekte schaffen. Damit hatte Frédéric Bazille seinen eigenen Stil gefunden und arbeitete in den folgenden Jahren umso härter und „sklavischer“, wie er seiner Mutter schrieb.

- Frédéric Bazille, Das Familientreffen, 1867, Öl auf Leinwand, 152 x 230 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

Männerakte und biblische Szene

Auch wenn Bazille am Salon von 1869 nur mit einem Gemälde angenommen wurde, so entwickelte er in den Jahren 1869/70 wichtige Gemälde, in denen der Orientalismus (Mode während des Zweiten Kaiserreichs), badende Akte im gleißenden Sonnenlicht („Sommerszene“) sowie das Alte Testament („Ruth und Boas“, um 1870) die Themen vorgaben. Interessanterweise war es gerade Cabanel, dessen Salonmalerei Bazille so sehr verachtete, der sich in der Jury für den jungen Maler eingesetzt hatte, so dass dessen „Aussicht auf das Dorf“ angenommen wurde. Im folgenden Sommer bereitete er ein weiteres ambitioniertes Bild vor: „Sommerszene“, eine Erweiterung des „Fischers mit Netz“. Die Salon-Jury hatte zwar die einfigurige Komposition abgelehnt, doch Bazille war von der Bildidee so überzeugt, dass er sie weiterentwickelte. Da er sich in schlechter gesundheitlicher Verfassung befand, schwebt über der Szene ein Hauch Melancholie. Bazille’s gedrückte Stimmung setzte sich auch nach dessen Rückkehr nach Paris fort, sodass er sich lieber mit einem Ateliereinblick („Das Atelier in der Rue La Condamine“, 1870) und einem Mädchenakt, dem zukünftigen Gemälde „La Toilette“, beschäftigte und „Sommerszene“ zurücklegte. Gleichzeitig arbeitete er aber auch an den zwei Versionen der „Jungen Frau mit Pfingstrosen“.

- Frédéric Bazille, Junge Frau mit Pfingstrosen, 1870, Öl auf Leinwand, 60,5 x 75,4 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Marc Bazille, 1918 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

Frédéric Bazille berichtete 1870 in Briefen an seine Mutter über den Fortschritt des Aktes und vor allem, dass ihm die Modelle ein Vermögen kosteten. „Sommerszene“ und „La Toilette“ wurden zwar zum Salon von 1870 rechtzeitig fertig, „La Toilette“ aber abgelehnt. Bazille verstand die Welt nicht mehr, hatte die selbe Jury doch Renoirs „Odaliske” zugelassen! Einerseits die haremartige Atmosphäre in Verbindung mit dem voyeuristischen Blick in das Ankleidezimmer, andererseits der hohe Grad an Realismus, der in der stofflichen Behandlung der Oberflächen gipfelt – die Verbindung dieser Elemente wurde wohl als anstößig empfunden.

In seiner Geburtsstadt Montpellier hatte Alfred Bruyas eine wichtige Sammlung von Delacroix‘ Gemälden zusammengetragen, die Bazille bereits kannte. Während sich Delacroix‘ orientalische Fantasien vor allem an kämpfenden arabischen Reitern2 entzündete, sollten sich die Hauptvertreter des französischen Orientalismus für versteckte Einblicke in Harem und Badehäusern begeistern.

- Frédéric Bazille, La Toilette [Die Toilette], 1870, Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 130 x 128 cm, Musée Fabre, Montpellier Agglomération (18.1.2) © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz.

Warum er sich zur selben Zeit einem biblischen Thema zuwandte? Vielleicht wollte Bazille seinem Vorbild Puvis de Chavannes folgen. Dessen Wiederbelebung der Historienmalerei im Moment ihres „Todes“ begeisterte den jungen Maler nachweislich.3

„Der große Bazile [sic!] macht eine Sache, die ich sehr gut und stark finde […]. Er sucht, was auch wir oft gesucht haben: eine Figur ins Freien zu setzen und genau dieses Mal, scheint es von Erfolg gekrönt worden zu sein.“4 (Berthe Morizot)

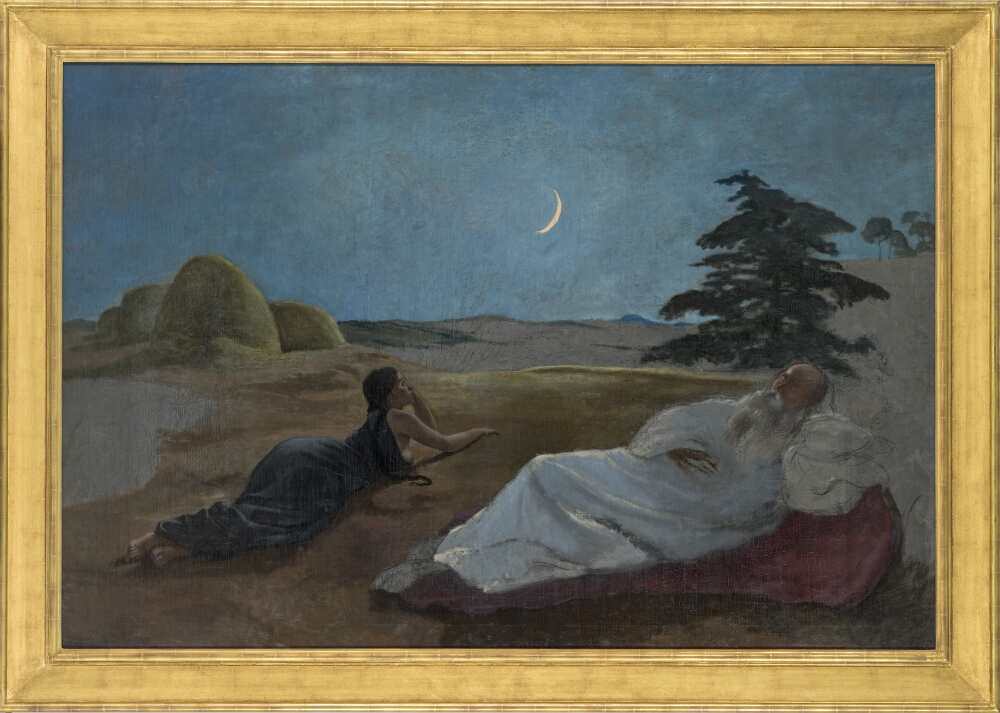

- Frédéric Bazille, Ruth und Boas, um 1870, Öl auf Leinwand, 137,5 x 202,8 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la communauté d’Agglomération, 2004 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

Bazille im Deutsch-Französischen Krieg & Tod

Noch im Sommer 1870 war Frédéric Bazille beseelt von neuen Projekten, die er in Montpellier umzusetzen gedachte. Der Salon in diesem Jahr hatte ihn viel Aufmerksamkeit gebracht, und er war sich sicher, dass alle folgenden Teilnahmen das Interesse noch mehr auf ihn lenken würden. Wie aus heiterem Himmel meldete er sich jedoch am 16. August freiwillig zum Kriegsdienst. Bazille wurde Soldat in einer Zuave-Einheit, d. h. einer Infanterietruppe (teilweise aus nordafrikanischen Söldnern zusammengesetzt), die größeren Gefahren ausgesetzt wurde. Sein Soldatenleben führte Bazille nach Algerien, in das Franche-Comté, nach Burgund und Loiret. Am 27. November wurde er zum Sargent-Major befördert und am nächsten Tag von zwei Kugeln in Arm und Bauch getroffen. Wenige Tage vor seinem 29. Geburtstag starb Frédéric Bazille am Schlachtfeld von Beaune-la-Rolande.

- Zuaven-Kostüm von Frédéric Bazille, das dieser am Tag seines Todes in Beaune-la-Rolande am 28. November 1870 trug, blauer Stoff und rote Borten, 48 x 65 x 12 cm, Hut, Gürtel, Portefeuille (mit französischem Pass) von Frédérique Bazille (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don de Frédéric Bazille, neveu de l’artiste, 1954 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Blumen, um 1869/70, Öl auf Leinwand, 63 x 48,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la communauté d’Agglomération de Montpellier, 2004 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

Biografie von Frédéric Bazille (1841–1870)

1841

Am 6.10.1841 wurde Frédéric Bazille (auch Jean-Frédéric Bazille) in eine wohlhabende protestantische Familie hineingeboren. Durch den Sammler Alfred Bruyas lernte er früh Gemälde von Gustave Courbet und Eugène Delacroix kennen.1859

Bazille schrieb sich auf Wunsch seines Vaters in die medizinische Fakultät der Universität von Montpellier ein. Zur selben Zeit besuchte er das Atelier des Bildhauers Joseph Baussan. Bazilles Cousin Eugène Castelnau malte „Les Garrigues du Pic Saint-Loup“, in dem er die Summe seiner Lehrjahre im Atelier von Charles Gleyre in Paris und seiner Italienreise zog. Gleichzeitig verbrachte Gustave Courbet seinen zweiten Aufenthalt in Montpellier (wie schon 1854 und 1857), um für seine Mäzene François Sabatier und Alfred Bruyas zu malen. Der Realist hinterließ einen maßgeblichen Einfluss auf die Maler Bimar, Laurens oder Menseret.1862

Umzug nach Paris. Studierte im Atelier von Charles Gleyre, wo er Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet und Alfred Sisley kennenlernte. Ausflüge in die Normandie, nach Fontainebleau und Honfleur. Bazille unterstützte seine Freunde auch finanziell.1866

Erste Teilnahme am Salon.1867

Seine Einreichungen für den Salon wurden zurückgewiesen. Malte in diesem Jahr sein heute berühmtestes Bild: „Das Familientreffen“ (Musée d‘Orsay)

Frédéric Bazille: Bilder

- Frédéric Bazille, Aktstudie, 1864, Öl auf Leinwand, 70 x 190,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Marc Bazille, 1918 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Das rosa Kleid, 1864, Öl auf Leinwand, 147 x 110 cm (Paris, Musée d’Orsay, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Die improvisierte Ambulanz (Der verletzte Monet im Hôtel du Lion d’Or in Chailly-en-Bière), 1865, Öl auf Leinwand, 48 x 65 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski)

- Frédéric Bazille, Atelier in der Rue de Furstenberg, zwischen 1865 und 1866, Öl auf Leinwand, 81,2 x 65 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la Ville avec l’aide du FRAM Languedoc-Roussillon, et avec l’obligeance de la famille Marchand-Leenhardt, 1985 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Das Atelier in der Rue La Condamine, 1869/70, Öl auf Leinwand, 98 x 127 cm (Paris, Musée d’Orsay, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, um 1868/69, Öl auf Leinwand, 61,2 x. 50 cm (Paris, Musée d’Orsay, dépôt du musée national des Beaux-Arts d’Alger, inv. DL 1970 3 © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Stillleben mit Reiher, 1867, Öl auf Leinwand, 98 x 78 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Madame Gaston Bazille, 1898 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Die Stadtmauer von Aigues-Mortes, 1867, Öl auf Leinwand, 46 x 75,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la Ville, 1956 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Das Familientreffen, 1867, Öl auf Leinwand, 152 x 230 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Frédéric Bazille, Aussicht auf das Dorf, 1868, Öl auf Leinwand, 137,5 x 85,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Madame Gaston Bazille, 1898 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Blumen, um 1869/70, Öl auf Leinwand, 63 x 48,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la communauté d’Agglomération de Montpellier, 2004 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, La Toilette [Die Toilette], 1870, Öl auf Leinwand, 130 x 128 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Marc Bazille, 1918 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Junge Frau mit Pfingstrosen, 1870, Öl auf Leinwand, 60,5 x 75,4 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Marc Bazille, 1918 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Frédéric Bazille, Ruth und Boas, um 1870, Öl auf Leinwand, 137,5 x 202,8 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, achat de la communauté d’Agglomération, 2004 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Zuaven-Kostüm von Frédéric Bazille, das dieser am Tag seines Todes in Beaune-la-Rolande am 28. November 1870 trug, blauer Stoff und rote Borten, 48 x 65 x 12 cm, Hut, Gürtel, Portefeuille (mit französischem Pass) von Frédérique Bazille (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don de Frédéric Bazille, neveu de l’artiste, 1954 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Claude Monet, Portrait von Bazille auf dem Bauernhof Saint-Siméon, 1864, Öl auf Holz, 40,5 x 31,5 cm (Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, don Famille Bazille, 1945 Montpellier, Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole © Cliché Frédéric Jaulmes)

- Claude Monet, Bazille und Camille, 1865, Öl auf Leinwand, 93 x 68,9 cm (Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce collection © Courtesy National Gallery of Art, Washington, NGA Images)

- Claude Monet, Frauen im Garten, 1866, Öl auf Leinwand, 255 x 205 cm (Paris, Musée d’Orsay © Photo RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski)

- Alfred Sisley, Stillleben mit Reiher und Häher, 1867, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm (Paris, Musée d’Orsay, en dépôt au musée Fabre, Montpellier, don de Mme Pierre Goujon, 1971 © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Auguste Renoir, Frédéric Bazille malt „Der Reiher mit ausgebreiteten Flügeln“, 1867, Öl auf Leinwand, 105 x 73,5 cm (Paris, Musée d’Orsay, en dépôt au musée Fabre, Montpellier, legs de Marc Bazille, 1924 © Photo Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

- Das künstlerische Leben in Montpellier wurde vom Lehrer Charles Matet an der École des Beaux-Arts maßgeblich geprägt. Zwischen 1827 und 1870 bildete er Generationen von Malern aus, darunter vor allem Porträtisten wie Marsal, Monseret und andere. Unter seinen Schülern befanden sich auch Alexandre Cabanel und Ernst Michel, die den Rom-Preis von 1845 und 1860 für sich entscheiden konnten. Cabanel verfolgte eine Karriere in Paris und Michel wurde der Nachfolger von Matet an der Ecole des Beaux-Arts von Montpellier und Konservator am Musée Fabre.

- Beispielsweise in der Ausstellung zu sehen: „Kampf zwischen dem Giaour und Hassan“, 1835, Öl auf Leinwand, 74 × 60 cm (Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris); „Kampf von arabischen Reitern um eine Standarte“, 1854, Öl auf Leinwand, 53.9 × 63.9 cm (Dallas Museum of Art, Foundation for the Arts Collection); „Araber plänkeln in den Bergen“, 1863, Öl auf Leinwand, 92 × 74.5 cm (National Gallery of Art, Washington, Chester Dale Fund).

- Ausst.-Kat. S. 42.

- „Le grand Bazile [sic] a fait une chose que je trouve fort bien […]. Il cherche ce que nous avons si souvent cherché: mettre une figure en plein air et cette fois-ci, il me paraît avoir réussi.“

![Frédéric Bazille, La Toilette [Die Toilette], 1870, Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 130 x 128 cm, Musée Fabre, Montpellier Agglomération (18.1.2) © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz.](https://artinwords.de/wp-content/uploads/Frédéric-Bazille-La-Toilette-1870.jpg)