Meister von Meßkirch. Katholische Pracht in der Reformationszeit Katholische Reform und Bildpropaganda in Württemberg

Meister von Meßkirch, Epiphanie, Detail aus der Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch, Meßkirch, Pfarrkirche St. Martin, © Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann.

Der Meister von Meßkirch (1515–1540 aktiv) erhielt seinen Notnamen nach dem zwischen 1536 und 1540 gemalten Altarensemble für die Stiftskirche St. Martin in Meßkirch, südlich von Sigmaringen. Die Ausbildung des Malers erfolgte wohl im Umkreis von Albrecht Dürer, vielleicht bei Hans von Kulmbach oder Hans Schaufelein. Übernahmen von der Ulmer Malerschule könnten auf eine Ausbildung in diesem Umkreis ebenfalls schließen lassen. Zudem weisen die Werke die Kenntnis der oberitalienischen Malerei auf. Insgesamt werden dem Meister von Meßkirch zwölf Flügelaltäre mit je sieben Einzeltafeln zugeschrieben, die zwischen 1520 und den frühen 1540ern im oberschwäbischen Raum entstanden sind. Davon sind acht Mittelbilder und 58 Tafeln überliefert.

Der Meister von Meßkirch

Katholische Pracht in der Reformationszeit

Deutschland / Stuttgart: Staatsgalerie

8.12.2017 – 2.4.2018

- Meister von Meßkirch, Wildensteiner Altar, Mitteltafel, Hl. Martin, 1536 (Staatsgalerie Stuttgart)

- Meister von Meßkirch, Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Detail aus der Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch, Meßkirch, Pfarrkirche St. Martin, © Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann.

Altarensemble von St. Martin in Meßkirch

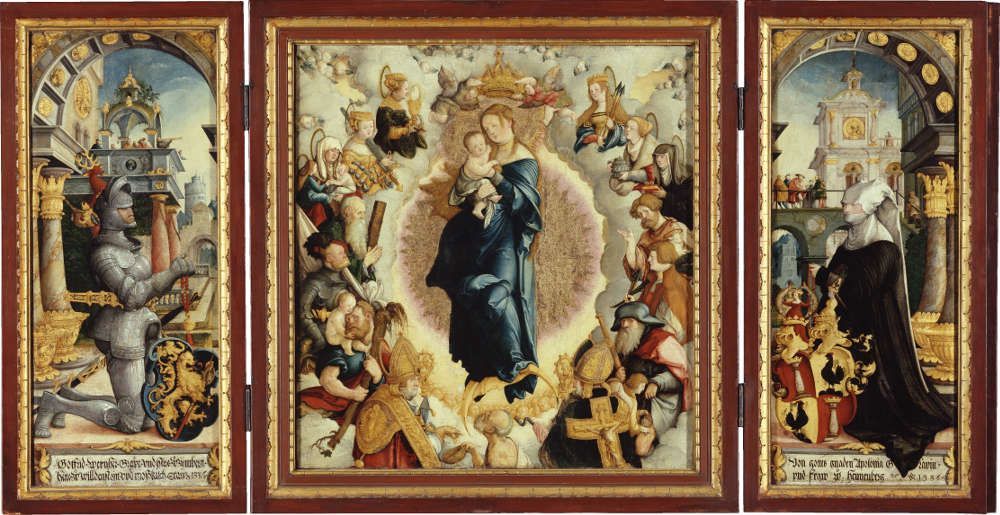

Zu den Auftraggebern des Meisters von Meßkirch gehörten der Graf Eitel Friedrich III. von Hohenzollern in Veringenstadt sowie der Freiherr und spätere Graf Gottfried Werner von Zimmern und dessen Frau Apolonia von Henneberg. An der Residenz der Letztgenannten in Meßkirch entstanden in der zweiten Hälfte der 1530er Jahre insgesamt 10 Altäre und ein Hochaltar für die Kirche. In diesen Tafeln brachte der Meister von Meßkirch in der Hochphase der Reformation unzählige Heilige und Schutzpatrone unter, denn sein Patron war eine Bastion des Katholischen Glaubens im sonst reformierten Württemberg. Auf dem 1536 entstanden Wildensteiner Altar kniet er in vollem Harnisch, auf der Innenseite des linken Flügels als frommer Stifter vor der Madonna und den vierzehn Heiligen des Zimmern’schen Hauses.

Die Anbetung der Heiligen Drei Könige zeigt prächtig gekleidete Herrscher, sonst sind die Figuren eher statisch und schwer, die Gewänder definieren ihre Volumina. Die außergewöhnliche Position dieser Tafeln beruht nicht nur auf ihrer hohen malerischen Qualität, koloristischen Brillanz sowie dekorative Blattgoldauflagen, sondern auch auf der katholischen Bildpropaganda, die sie vertreten. In Württemberg hatte sich fast flächendeckend die Reformation durchgesetzt, nur im altgläubigen Meßkirch konnte ein solch umfangreicher Altarzyklus entstehen. Damit zählte, so die Kuratoren, der Meister von Meßkirch zu den frühesten Malern der Katholischen Reform und bereitete die gegenreformatorische Kunst im Zeitalter der Konfessionen mit vor.

- Meister von Meßkirch, Wildensteiner Altar, geöffneter Zustand, 1536 (Staatsgalerie Stuttgart)

- Meister von Meßkirch, Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch, Meßkirch, Pfarrkirche St. Martin, © Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann.

Reformatorische Bildikonografie

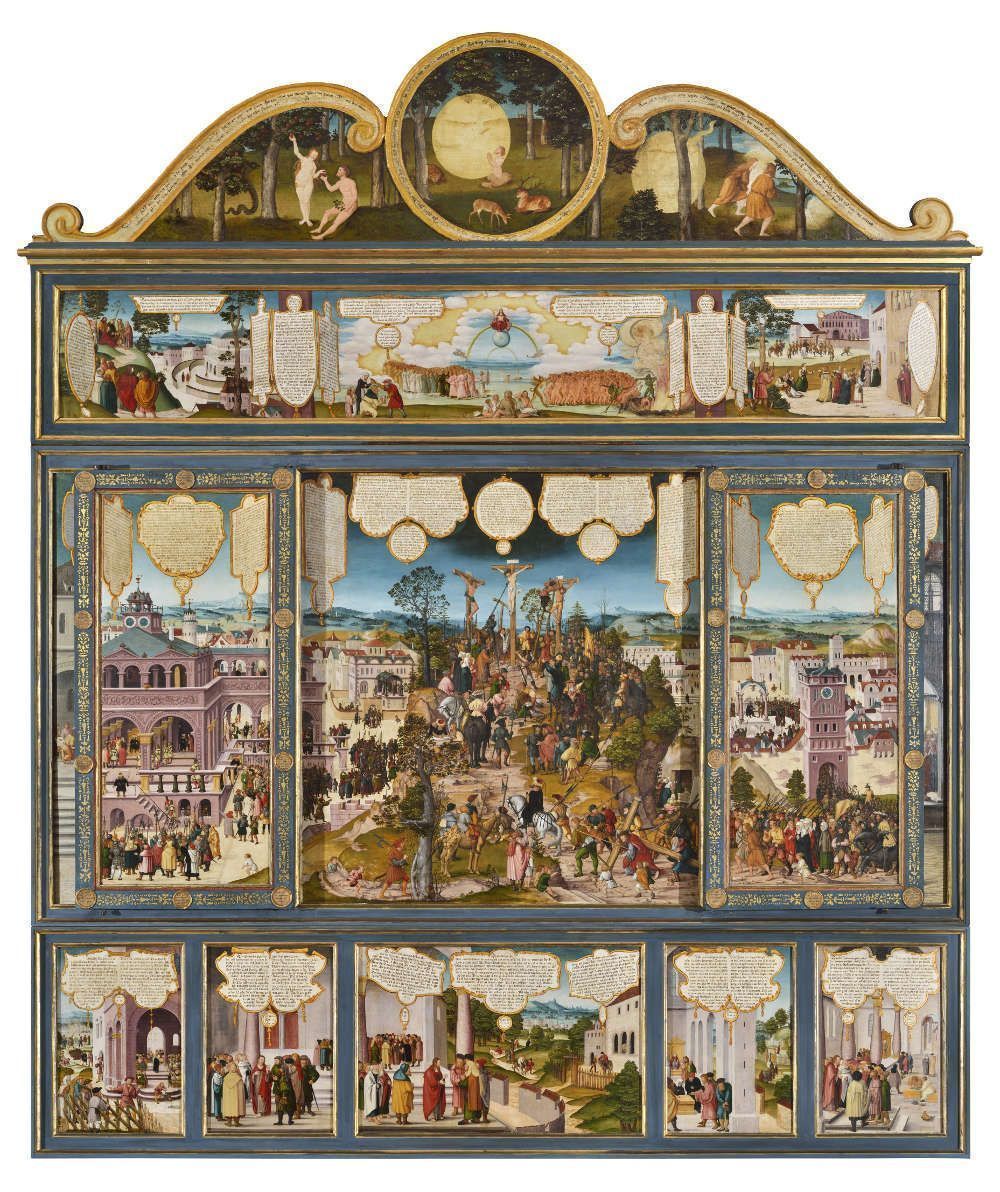

Der sogenannte „Gothaer Tafelaltar“ aus der Werkstatt des Heinrich Füllmaurer entstand um 1538 für den württembergischen Regenten Herzog Ulrich in Stuttgart. Der Wandelaltar ist mit 160 Einzeldarstellungen das bilderreichstes Werk der altdeutschen Tafelmalerei. Vor dem Hintergrund der in der Reformationszeit kontrovers diskutierten Bilderfrage kommt dieser monumentalen Lehrtafel mit ihren unverblümten Angriffen auf altgläubige Bildvorstellungen eine besondere Bedeutung zu. Diesen gemalten Attacken gingen die radikale Infragestellung des Bildes durch einige Reformatoren und daraufhin entbrannte Bilderstürme voraus. Einige Künstler – wie Lucas Cranach der Ältere – erarbeiteten reformatorische Bildprogramme, die stark auf Bild-Wort-Bezüge und eine „Entsinnlichung“ der Bilder abzielte. So ist auch eine didaktische Hinführung durch polemische Textkommentare und der Tendenz zur Profanisierung christlicher Themen auf die neuen konfessionellen Verhältnisse festzustellen.

- Heinrich Füllmauer Werkstatt, Gothaer Tafelaltar, Mitteltafel, 1539/41 (Gotha, Herzogliches Museum, © Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Fotograf: Lutzt Ebhardt)

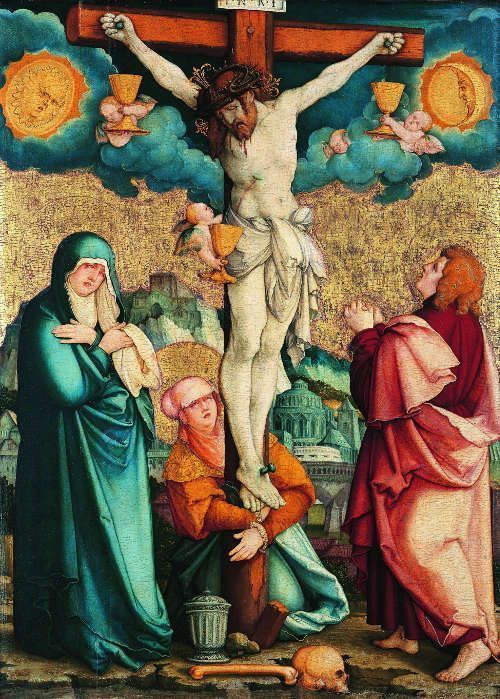

- Meister von Meßkirch, Kreuzigung Christi, um 1539 (Schwäbisch Hall, Sammlung Würth, Johanniterkirche, © Sammlung Würth, Foto: Horst Ziegenfusz)

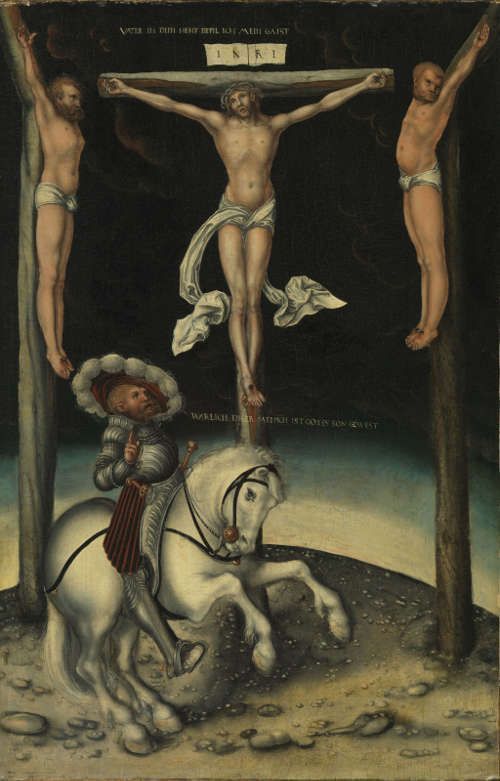

- Lucas Cranach d. Ältere oder d. Jüngere, Der gute Hauptmann unter dem Kreuz Christi, 1539 (Aschaffenburg, Bayerische Staatsgemäldesammlung – Staatsgalerie im Schloss Johannisburg Aschaffenburg, © Bayerische Staatsgemäldesammlung, Foto: Sibylle Forster)

Der Meister von Meßkirch in Stuttgart

Der Meister von Meßkirch ist in der Staatsgalerie Stuttgart reich vertreten. 2013 wurde der „Wildensteiner Altar“1 aus der Fürstlich Fürstenbergischen Sammlung in Donaueschingen angekauft. Zudem befinden sich sieben Tafeln des bedeutenden “Falkensteiner Altars“ (um 1525) sowie drei Tafeln vom Hochaltar der Stiftskirche St. Martin in Meßkirch2 (1536–1540) und weitere fünf Tafeln von den Nebenaltären3 in der Staatsgalerie.

Die annähernd 200 Exponate umfassende Ausstellung „Der Meister von Meßkirch. Katholische Pracht in der Reformationszeit“ beleuchtet das Wirken des Meisters von Meßkirch und kontextualisiert sein Schaffen mit Werken von Künstlern wie Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer.

- Hans Baldung Grien, Die Hl. Anna mit dem Christusknaben der Hl. Jungfrau und dem Hl. Johannes dem Täufer, um 1511 (Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 1961.9.62, © Washington, National Gallery of Art)

- Meister von Meßkirch, Verspottung Christi, um 1535/40 (Warschau, Nationalmuseum © Warschau, Nationalmuseum)

Meister von Meßkirch: Bilder

- Hans Baldung Grien, Die Hl. Ann mit dem Christusknaben der Hl. Jungfrau und dem Hl. Johannes dem Täufer, um 1511 (Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 1961.9.62, © Washington, National Gallery of Art)

- Meister von Meßkirch, Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch, Meßkirch, Pfarrkirche St. Martin, © Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann.

- Meister von Meßkirch, Die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Detail aus der Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars von St. Martin in Meßkirch, Meßkirch, Pfarrkirche St. Martin, © Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg i. Br., Bildarchiv, Aufnahme Michael Eckmann.

- Meister von Meßkirch, Wildensteiner Altar, geöffneter Zustand, 1536 (Staatsgalerie Stuttgart)Meister von Meßlirch, Wildensteiner Altar: Madonna mit dern vierzehn Heiligen des Zimmernschen Hauses, Mitteltafel, 1536, Mischtechnik auf Nadelholz, 64 x 60 cm (Staatsgalerie Stuttgart)

- Meister von Meßkirch, Wildensteiner Altar, Mitteltafel, Hl. Martin, 1536 (Staatsgalerie Stuttgart)

- Meister von Meßkirch, Kreuzigung Christi, um 1539 (Schwäbisch Hall, Sammlung Würth, Johanniterkirche, © Sammlung Würth, Foto: Horst Ziegenfusz)

- Lucas Cranach d. Ältere oder d. Jüngere, Der gute Hauptmann unter dem Kreuz Christi, 1539 (Aschaffenburg, Bayerische Staatsgemäldesammlung – Staatsgalerie im Schloss Johannisburg Aschaffenburg, © Bayerische Staatsgemäldesammlung, Foto: Sibylle Forster)

- Meister von Meßkirch, Verspottung Christi, um 1535/40 (Warschau, Nationalmuseum © Warschau, Nationalmuseum)

- Heinrich Füllmauer Werkstatt, Gothaer Tafelaltar, Mitteltafel, 1539/41 (Gotha, Herzogliches Museum, © Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Fotograf: Lutzt Ebhardt)

Weitere Beiträge zur Kunst der Renaissance

- Der heilige Georg (erworben 1929), Der heilige Johannes der Täufer. (erworben 1929), Die heilige Anna Selbdritt mit vier weiblichen Heiligen. (frühere Leihgabe Donaueschingen, Ankauf Kunsthalle Würth 2013), Der heilige Erasmus. (frühere Leihgabe Donaueschingen, Ankauf Kunsthalle Würth 2013), Der heilige Andreas. (frühere Leihgabe Donaueschingen, Ankauf Kunsthalle Würth 2013), Der heilige Christophorus. (frühere Leihgabe Donaueschingen, Ankauf Kunsthalle Würth 2013), Die Heiligen Sebastian und Rochus. (frühere Leihgabe Donaueschingen, Ankauf Kunsthalle Würth 2013)

- Der heilige Martin mit dem Stifter Gottfried Werner Graf von Zimmern, Hl. Johannes der Täufer mit der Stifterin Apollonia von Henneberg, Hl. Maria Magdalena

- Der heilige Benedikt als Einsiedler im Gebet (erworben 1866), Die heilige Kunigunde. (erworben 1938), Der heilige Papst Cornelius. (Leihgabe aus Privatbesitz), Der heilige Bischof Cyprianus. (Leihgabe aus Privatbesitz), Der heilige Bischof Dionysius von Paris. (Leihgabe aus Privatbesitz)